JP3728267B2 - プロセスカートリッジ及び画像形成装置 - Google Patents

プロセスカートリッジ及び画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3728267B2 JP3728267B2 JP2002120299A JP2002120299A JP3728267B2 JP 3728267 B2 JP3728267 B2 JP 3728267B2 JP 2002120299 A JP2002120299 A JP 2002120299A JP 2002120299 A JP2002120299 A JP 2002120299A JP 3728267 B2 JP3728267 B2 JP 3728267B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- image

- image carrier

- charging

- forming apparatus

- charging member

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern

- G03G15/02—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for laying down a uniform charge, e.g. for sensitising; Corona discharge devices

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern

- G03G15/02—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for laying down a uniform charge, e.g. for sensitising; Corona discharge devices

- G03G15/0208—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for laying down a uniform charge, e.g. for sensitising; Corona discharge devices by contact, friction or induction, e.g. liquid charging apparatus

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G2215/00—Apparatus for electrophotographic processes

- G03G2215/02—Arrangements for laying down a uniform charge

- G03G2215/021—Arrangements for laying down a uniform charge by contact, friction or induction

- G03G2215/025—Arrangements for laying down a uniform charge by contact, friction or induction using contact charging means having lateral dimensions related to other apparatus means, e.g. photodrum, developing roller

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Plasma & Fusion (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Electrostatic Charge, Transfer And Separation In Electrography (AREA)

- Electrophotography Configuration And Component (AREA)

- Dry Development In Electrophotography (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明はプロセスカートリッジ及び画像形成装置に関する。

【0002】

より具体的には、像担持体の帯電手段が導電粒子を用いた接触帯電装置であるプロセスカートリッジ及び電子写真複写機・プリンタなどの画像形成装置に関する。

【0003】

【従来の技術】

(A)プロセスカートリッジ

従来、電子写真画像形成プロセスを用いた電子写真画像形成装置においては、像担持体としての電子写真感光体と、前記電子写真感光体に作用するプロセス手段としての帯電手段、現像手段、クリーニング手段のうち少なくとも1つと、を一体的にプロセスカートリッジ化して、このプロセスカートリッジを電子写真画像形成装置本体に着脱可能とするプロセスカートリッジ方式が採用されている。

【0004】

このプロセスカートリッジ方式によれば、装置のメンテナンスをサービスマンによらずにユーザー自身で行うことができるので、格段に操作性を向上させることができる。そこで、このプロセスカートリッジ方式は、電子写真画像形成装置において広く用いられている。

【0005】

(B)トナーリサイクルプロセス(クリーナレスシステム)

転写方式の画像形成装置においては、転写後の像担持体に残存する転写残りの現像剤(転写残トナー)はクリーニング装置(クリーナ)によって像担持体面から除去されて廃トナーとなるが、この廃トナーは環境保護の面からも出ないことが望ましい。

【0006】

そこで、クリーナをなくし、転写後の像担持体上の転写残トナーを現像装置によって「現像同時クリーニング」で像担持体上から除去し、現像装置に回収・再用する装置構成にしたトナーリサイクルプロセス(トナーリサイクルシステム、クリーナレスシステム)の画像形成装置も出現している。

【0007】

「現像同時クリーニング」とは、転写後に像担持体上に残留したトナーを次工程以降の現像時、即ち、電子写真方式においては引き続き像担持体を帯電し、露光して潜像を形成し、この潜像を現像する時にかぶり取りバイアス(現像装置に印加する直流電圧と像担持体の表面電位間の電位差であるかぶり取り電位差Vback)によって回収する方法である。

【0008】

この方法によれば、転写残トナーは現像装置に回収されて次工程以後に再用されるため、廃トナーをなくし、メンテナンスに手を煩わせることも少なくすることができる。又、クリーナレスであることでスペース面での利点も大きく、画像形成装置、或いはプロセスカートリッジを大幅に小型化することができるようになる。

【0009】

トナーリサイクルプロセスでは、転写残トナーを接触帯電部材に一度取り込み、再利用できる状態(本来のトナーの電荷量)にして像担持体を介して現像装置に戻すことにより、再度現像に使う、或いは、不要なら回収する。これにより、トナーリサイクルが可能となっている。ここで用いる帯電装置には、像担持体を帯電することのほかに、転写残トナーの回収及びトナーの再帯電が必要になる。

【0010】

(C)粒子帯電(粉末塗布型)

像担持体と接触帯電部材とで形成する帯電接触部に非磁性の導電粒子を存在させた状態で、直接注入帯電により像担持体帯電させる帯電装置(粉末塗布型直接注入帯電装置)と、それを利用したトナーリサイクルプロセス(クリーナレスシステム)の画像形成装置が提案されている。

【0011】

現像装置の現像剤に含有させた導電粒子は、静電潜像の現像時に、トナーと共に適当量が像担持体に移行する。像担持体上のトナー像は、転写ニップ部において転写バイアスの影響で転写材側に引かれて積極的に転移するが、像担持体上の導電粒子は、導電性であることで転写材側に積極的には転移せず、実質的に像担持体上に付着保持されて残留する。そして、転写材へのトナー像の転写後の像担持体の表面に残存する導電粒子は、転写残トナーとともに像担持体の回転によって帯電ニップ部にそのまま持ち運ばれる。

【0012】

このようにして、帯電ニップ部に導電粒子が存在した状態で像担持体の接触帯電が行われる。

【0013】

この導電粒子の存在により、接触帯電部材としての帯電ローラの像担持体への緻密な接触性と接触抵抗を維持できるため、帯電ローラによる像担持体の直接注入帯電を行わせることができる。つまり、帯電ローラが導電粒子を介して密に像担持体に接触して、又、帯電ニップ部に存在する導電粒子が像担持体の表面を隙間なく摺擦することで、放電現象を用いない安定且つ安全な直接注入帯電によって高い帯電効率が得られ、帯電ローラに印加した電圧とほぼ同等の電位を像担持体に与えることができる。

【0014】

また、転写材に対するトナー像の転写後の像担持体の表面に残留する転写残トナーは、クリーナで除去されることなく、像担持体の回転に伴い帯電ニップ部を経由して現像部に至り、現像装置により現像同時クリーニング(回収)される。像担持体の回転により帯電ニップ部に到達し、帯電ローラに付着・混入した転写残トナーは、帯電ローラから徐々に像担持体上に吐き出され、像担持体の表面の移動と共に現像部に至り、現像装置により現像同時クリーニング(回収)される。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上述したような粉末塗布型直接注入帯電装置を用いたプロセスカートリッジ、画像形成装置の更なる改善に関わり、その目的は、像担持体の小径化を図ることである。特にφ25以下の像担持体を用いた場合に粉末塗布型直接注入帯電の帯電性を向上することである。別の目的は、粉末塗布型直接注入帯電の帯電部材のセットの低減を図ることである。

【0016】

【課題を解決するための手段】

本発明は下記の構成を特徴とする、

(1)回転可能な像担持体と、前記像担持体とニップ部を形成し、前記像担持体と速度差を持って回転可能な帯電部材と、有し、導電粒子が前記ニップ部に介在する、画像形成装置本体に着脱可能なプロセスカートリッジにおいて、

前記像担持体の直径をLD(mm)、帯電部材の直径をLC(mm)とすると、

LD≦25(mm) かつ LD×LC≧350

であることを特徴とするプロセスカートリッジ。

【0017】

(2)前記像担持体の回転方向における前記ニップ部の長さN(mm)と前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが、

N≧6.0δ+1.35

であることを特徴とする(1)に記載のプロセスカートリッジ。

【0018】

(3)前記帯電部材は、多孔体表面を有する弾性体を備え、前記帯電部材の表面粗さRa(mm)と前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが、

Ra≦δ

であることを特徴とする請求項1又は2に記載のプロセスカートリッジ。

【0019】

(4)前記像担持体の直径LD(mm)と前記帯電部材の直径LC(mm)とが

LC≦LD

であることを特徴とする(1)又は(2)又は(3)に記載のプロセスカートリッジ。

【0020】

(5)前記帯電部材の弾性体肉厚t(mm)と、前記像担持体の回転方向における前記ニップ部の長さN(mm)と、前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが

0.01≦δ/t≦0.03N−0.02

1≦N≦4

であることを特徴とする(1)乃至(4)のいずれかに記載のプロセスカートリッジ。

【0021】

(6)前記像担持体へ導電粒子を供給する供給手段を有し、この供給手段が前記像担持体に形成された静電像を現像剤で現像する現像手段であり、現像剤はトナーと前記導電粒子とを備え、

さらに、前記現像手段は前記像担持体に残留するトナーを回収可能であることを特徴とする(1)乃至(5)のいずれかに記載のプロセスカートリッジ。

【0022】

(7)回転可能な像担持体と、前記像担持体とニップ部を形成し、前記像担持体と速度差を持って回転可能な帯電部材と、を有し、導電粒子が前記ニップ部に介在する画像形成装置において、

前記像担持体の直径をLD(mm)、帯電部材の直径をLC(mm)とすると、

LD≦25(mm) かつ LD×LC≧350

であることを特徴とする画像形成装置。

【0023】

(8)前記像担持体の回転方向における前記ニップ部の長さN(mm)と、前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが、

N≧6.0δ+1.35

であることを特徴とする(7)に記載の画像形成装置。

【0024】

(9)前記帯電部材は、多孔体表面を有する弾性体を備え、前記帯電部材の表面粗さRa(mm)と前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが、

Ra≦δ

であることを特徴とする請求項7又は8に記載の画像形成装置。

【0025】

(10)前記像担持体の直径LD(mm)、前記帯電部材の直径LC(mm)とが

LC≦LD

であることを特徴とする(7)又は(8)又は(9)に記載の画像形成装置。

【0026】

(11)前記帯電部材の弾性体肉厚t(mm)と、前記像担持体の回転方向における前記ニップ部の長さN(mm)と前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm))とが

0.01≦δ/t≦0.03N−0.02

1≦N≦4

であることを特徴とする(7)乃至(10)のいずれかに記載の画像形成装置。

【0027】

(12)前記像担持体へ導電粒子を供給する供給手段を有し、この供給手段が前記像担持体に形成された静電像を現像剤で現像する現像手段であり、現像剤はトナーと前記導電粒子とを備え、

さらに、前記現像手段は前記像担持体に残留するトナーを回収可能であることを特徴とする(7)乃至(11)のいずれかに記載の画像形成装置。

【0028】

(13)前記画像形成装置は、前記帯電部材により前記像担持体を帯電させ、像露光装置により前記像担持体の像担持面を像露光して静電像を形成し、前記像担持体上の静電像を前記現像手段により現像剤で現像し、その後前記像担持体上の現像剤像を被転写体へ転写する各工程を含む作像プロセスにより画像を形成し、転写工程後の前記像担持体表面に残留する現像剤を少なくとも前記帯電部材に一時担持し、再び像担持体表面に転移させて前記現像手段に回収可能であることを特徴とする(12)に記載の画像形成装置。

【0029】

(14)前記(1)乃至(6)のいずれかのプロセスカートリッジが画像形成装置の本体に着脱可能であることを特徴とする(13)に記載の画像形成装置。

【0030】

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係るプロセスカートリッジ及び画像形成装置を図面に則して更に詳しく説明する。

【0031】

〈実施例1〉

図1は本発明に従う画像形成装置100の概略構成模型図である。この画像形成装置100は、転写式電子写真プロセスを利用した、直接注入帯電方式、トナーリサイクルプロセス(クリーナレスシステム)のレーザビームプリンタである。

【0032】

(1)画像形成装置100の全体的な構成

画像形成装置100は、像担持体として、本実施例ではφ24mmの回転ドラム型の負極性OPC感光体(ネガ感光体;以下、「感光ドラム」と呼ぶ。)1を有する。感光ドラム1は図中矢印の時計方向に周速度86mm/sec(=プロセススピードPS、印字速度)の一定速度をもって回転駆動される。感光ドラム1についてはさらに別項で詳述する。

【0033】

そして、画像形成装置100は、粒子帯電型(粉末塗布型)の接触帯電部材である帯電ローラ2と、この帯電ローラ2に対する帯電バイアス印加電源S1とを備える帯電装置2Aを有している。

【0034】

帯電ローラ2は、芯金2aと、この芯金2aの外周に同心一体にローラ状に形成したゴム或いは発泡体の弾性・中抵抗層(以下、「弾性層」と呼ぶ。)2bからなり、更に、弾性層2bの外周面に導電粒子mを担持させて構成される。本実施例では、ローラ外径φ18mm、芯金径φ6mmである。この帯電ローラ2は感光ドラム1に所定の侵入量をもって押圧当接させて、所定幅の帯電接触部(帯電ニップ部)nを形成させている。帯電ローラ2に担持させた導電粒子mが、帯電ニップ部nにおいて感光ドラム1の表面に接触する。帯電ローラ2の当接条件については、さらに別項で詳述する。

【0035】

帯電ローラ2は、感光ドラム1と同じ図中矢印の時計方向に回転駆動され、帯電ニップ部nにおいて感光ドラム1の回転方向と逆方向(カウンター)で回転することで、導電粒子mを介して感光ドラム1の表面に対して速度差をもって接触する。本実施例では、感光ドラム1と帯電ローラ2とは、帯電ニップ部nにおいて、互いに逆方向に等速(周速度)で回転駆動される。本実施例では、帯電ローラ2と感光ドラム1とを、感光ドラム1の周速度を100%として、帯電ローラ2を80%の周速度にて回転駆動している。周速度については、さらに別項で詳述する。

【0036】

画像形成装置100の画像形成時には、帯電ローラ2の芯金2aに帯電バイアス印加電源S1から所定の帯電バイアス電圧が印加される。これにより、感光ドラム1の周面が直接注入帯電方式で、所定の極性・電位に一様に接触帯電処理される。本実施例では帯電ローラ2の芯金2aに帯電バイアス印加電源S1から−610Vの帯電バイアスを印加して、感光ドラム1の表面にその印加帯電バイアスとほぼ同じ帯電電位(−600V)を得た。

【0037】

帯電ローラ2の外周面に塗布されている導電粒子mは、帯電ローラ2による感光ドラム1の帯電とともに感光ドラム1の表面に付着して持ち去られる。そして、一部は転写材Pに転写される。従って、それを補うために帯電ローラ2に対する導電粒子の供給手段を必要とする。後述するように、本実施例では、現像装置4が導電粒子mの供給手段として機能する。

【0038】

画像形成装置100は、像露光を行う露光装置(光学系)として、レーザダイオード、ポリゴンミラーなどを備えるレーザビームスキャナ3を有する。このレーザビームスキャナ3は、目的の画像情報の時系列電気ディジタル画素信号に対応して強度変調されたレーザ光Lを出力し、このレーザ光Lで感光ドラム1の一様帯電面を走査露光する。この走査露光により感光ドラム1の表面に目的の画像情報に対応した静電潜像が形成される。

【0039】

感光ドラム1上に形成された静電潜像は、次いで現像装置4によって現像される。本実施例では、現像装置4は、負帯電性の一成分磁性現像剤(ネガトナー)を用いた反転現像装置である。現像装置4の現像容器(現像装置本体)4e内には、詳しくは後述するように、現像剤としてのトナーtと導電粒子mとの混合剤t+mを収容させてある。

【0040】

現像装置4は、現像剤担持体として、マグネットロール4bを内包させた、非磁性回転現像スリーブで構成される現像ローラ4aを有する。現像容器4e内に備える混合剤t+m内のトナーtは、現像ローラ4a上を搬送される過程において、現像剤層厚規制部材である現像ブレード4cで層厚規制及び電荷付与を受ける。又、現像装置4は、現像容器4e内の混合剤t+mの循環を行い、順次現像ローラ4aの周辺に混合剤t+mを搬送する攪拌部材4dを有する。

【0041】

現像ローラ4aにコートされたトナーtは、現像ローラ4aの回転により、感光ドラム1と現像ローラ4aとの対向部である現像部位(現像領域)aに搬送される。又、現像ローラ4aには現像バイアス印加電源S2より現像バイアス電圧が印加される。本実施例では、現像バイアス電圧は、DC電圧とAC電圧の重畳電圧とした。これにより、感光ドラム1に形成された静電潜像がトナーtにより反転現像される。

【0042】

図2に現像ローラ4aから感光ドラム1に導電性粒子mを供給する電位の関係を示す。例えば現像ローラ4aに現像バイアスとして直流電圧Vdc=−400Vに交流電圧1.2kVを重畳印加した場合、トナーtから離脱した導電性粒子mでポジ性のものは、非画像部(露光暗部)電位VD(−700V)に対し、交流電圧のVminにより900V(|Vmin−VD|=|200−(−700)|)のコントラストをもって現像ローラ4aから感光ドラム1へ飛翔する。

【0043】

又、導電性粒子mでトナーtに付着しているものもあり、感光ドラム1上の画像部(露光明部)電位VLに対し、交流電圧のVmaxにより900V(|VL−Vmax|=|−100−(−1000)|)のコントラストをもって現像ローラ4aから感光ドラム1へ飛翔する。このようにして、現像ローラ4a上から感光ドラム1へ導電性粒子mの供給を行う。

【0044】

ここで、現像剤である1成分磁性現像剤(トナー)tは、結着樹脂、磁性体粒子、電荷制御剤を混合し、混練、粉砕、分級の各工程を経て作製し、更に帯電粒子mや流動化剤などを外添剤として添加して作製したものである。トナーの平均粒径(D4)は、本実施例では7μmであった。

【0045】

又、本実施例では、導電粒子mは、トナーt100重量部に対して2重量部添加(外添)した。導電粒子については、後述する。

【0046】

感光ドラム1に形成されたトナー像は、次いで接触転写手段としての中抵抗の転写ローラ6により被記録材としての転写材Pに転写される。転写ローラ6は、感光ドラム1に所定の押圧力で圧接させて転写ニップ部bを形成させてある。この転写ニップ部bに給紙部(図示せず)から所定のタイミングで転写材Pが給紙され、且つ、転写ローラ6に転写バイアス印加電源S3から所定の転写バイアス電圧が印加されることで、感光ドラム1に形成されたトナー像が転写ニップ部bに給紙された転写材Pの表面に順次に転写されていく。

【0047】

本実施例で使用した転写ローラ6は、芯金6bに中抵抗発砲層6aを形成した、ローラ抵抗値5×108Ωのものであり、+2.0kVの電圧を芯金6bに印加して転写を行った。転写ニップ部bに導入された転写材Pは、この転写ニップ部bを挟持搬送されて、その表面側に感光ドラム1の表面に形成担持されているトナー像が順次に静電気力と押圧力にて転写されていく。

【0048】

転写ニップ部bに給紙されて感光ドラム1からトナー像の転写を受けた転写材Pは、感光ドラム1の表面から分離されて、本実施例では熱定着方式とされる定着装置7に導入され、トナー像の定着を受けて画像形成物(プリント、コピー)として装置外へ排出される。

【0049】

そして、感光ドラム1は再度帯電ローラ2により帯電され、繰り返して画像形成に用いられる。

【0050】

本実施例では、導電粒子mは現像装置4のトナーtに添加してあり、感光ドラム1上の静電潜像の現像時にトナーtと共に感光ドラム1の表面に付着し、感光ドラム1の回転で帯電ニップ部nに持ち運ばれる。つまり、導電粒子mは、感光ドラム1を介して帯電ローラ2に供給される。

【0051】

即ち、本実施例の画像形成装置100はトナーリサイクルプロセスを採用しており、画像転写後の感光ドラム1の表面上に残留した転写残トナーtは専用のクリーニング装置(クリーナ)で除去されることなく、感光ドラム1の回転に伴い帯電ニップ部nに持ち運ばれて、帯電ニップ部nにおいて感光ドラム1の回転に対してカウンター回転する帯電ローラ2に一時的に回収される。そして、このトナーtは、帯電ローラ2の外周を周回するにつれて、反転したトナー電荷が正規化(本実施例では負極性に)され、順次に感光ドラム1に吐き出される。そして、このトナーtは、感光ドラム1の回転に伴って現像部位aに至り、現像装置4により現像同時クリーニングにて回収・再利用される。つまり、次工程以降の現像時、即ち、引き続き感光ドラム1を帯電ローラ2によって帯電し、露光して潜像を形成し、この潜像を現像する時に、かぶり取りバイアス(現像装置に印加する直流電圧と感光体の表面電位間の電位差であるかぶり取り電位差Vback)によって回収する。本実施例のように反転現像方式の場合では、この現像同時クリーニングは、感光ドラム1の暗部電位から現像ローラ4aにトナーを回収する電界と、現像ローラ4aから感光ドラム1の明部電位へトナーを付着させる電界の作用でなされる。

【0052】

(2)感光ドラム1

感光ドラム1について更に詳しく説明する。図3は感光ドラムの層構成の模式図である。図3の(a)は電荷注入層15付きの感光ドラム1a、(b)は電荷注入層のない感光ドラム1bの層構成の模式図である。

【0053】

(b)に示す電荷注入層のない感光ドラム1bは、アルミドラム基体(Alドラム基体)11上に、下引き層12、電荷発生層13、電荷輸送層14の順に重ねて塗工された一般的な有機感光体ドラムである。

【0054】

(a)に示す電荷注入層15付きの感光ドラム1aは、上記の(b)に示す感光ドラム1bに、更に電荷注入層15を塗布することにより、帯電性能を向上したものである。

【0055】

電荷注入層15は、バインダーとしての硬化型のフェノール樹脂に、導電性粒子(導電フィラー)としてのSnO2超微粒子15a(径が約0.03μm)、重合開始剤などを混合分散し、塗工後、光硬化法により膜形成したものである。

【0056】

又、加えて4フッ化エチレン樹脂などの滑剤も内包させることにより、感光ドラム1の表面の表面エネルギーを抑えて、導電粒子mの付着を全般的に抑える効果がある。その表面エネルギーは、水の接触角で表すと、好ましくは85度以上、更に好ましくは90度以上とする。

【0057】

又、帯電性能の観点から表層の抵抗は重要なファクターとなる。直接注入帯電方式においては、像担持体側の抵抗を下げることで、1つの注入ポイント(接触ポイント)あたり、帯電できる像担持体表面の面積が広くなると考えられる。従って、帯電ローラ2が同じ接触状態であっても、像担持体表面の抵抗が低い場合、効率よく電荷の授受が可能となる。一方、像担持体としては、静電潜像を一定時間保持する必要があるため、電荷注入層15の体積抵抗値としては1×109〜1×1014(Ω・cm)の範囲が適当である。

【0058】

(3)帯電ローラ2

本実施例にて用いる帯電ローラ2は、次の特性を有する。

【0059】

3−1)表面構造及び粗さ特性

本実施例にて接触帯電部材として用いた帯電ローラ2は、導電粒子mを高密度に担持する必要から、ある程度の粗さが要求される。平均粗さRaにして、1μm〜500μmが好ましい。さらに、粒子の保持量を最適にして、ドラム表面に緻密に接触させて帯電均一性を安定化するには、15μm〜150μmが最適である。本実施例では、帯電ローラ2の表面の平均粗さRaは50μmであった。

【0060】

上記平均粗さRaが1μmよりも小さいと、導電粒子mを担持するための表面積が不足するとともに、絶縁物(例えばトナー)などが帯電ローラ2の表面に付着した場合にその周辺が感光ドラム1に接触できなくなり、帯電性能が低下する。又、粒子の保持能力について考慮した場合、用いる導電粒子mの粒径より大きな粗さを持つことが好ましい。

【0061】

逆に、上記平均粗さRaが500μmよりも大きいと、帯電ローラ2の表面の凹凸が、像担持体表面内の帯電均一性を低下させることになる。

【0062】

尚、平均粗さRaの測定には、キーエンス社製表面形状測定顕微鏡VF−7500、VF7510を用い、対物レンズ250倍から1250倍を用いた。そして、非接触にて帯電ローラ2の表面の形状及びRaの測定を行った。

【0063】

3−2)抵抗特性

直接注入帯電方式においては、低電圧による帯電を可能とするため、接触帯電部材の表層を高抵抗にする必要がなく、帯電ローラ2を単層で構成することができる。

【0064】

体積抵抗については、104〜107Ωの範囲であることが好ましい。104Ωよりも小さい場合は、ピンホールリークによる電源の電圧降下を生じ易くなる。一方、107Ωよりも大きい場合は、帯電に必要な電流が確保できなくなり、帯電電圧が低下する。

【0065】

本実施例にて用いた帯電ローラ2の体積抵抗は、106Ωであった。

【0066】

3−3)帯電ローラの材質、構造、寸法

帯電ローラ2の弾性層2bの材質としては、EPDM、ウレタン、NBR、シリコーンゴムや、IRなどに抵抗調整のためのカーボンブラックや金属酸化物などの導電性物質を分散したゴム材があげられる。導電性物質を分散せずにイオン導電性の材料を用いて抵抗調整をすることも可能である。その後必要に応じて表面の粗さ調整、研磨などによる成型を行う。又、機能分離した複数層による構成も可能である。

【0067】

しかし、帯電ローラ2の弾性層2bの形態としては、多孔体構造が好ましい。前述の表面粗さをローラの成型と同時に得られるという点で製造的にも有利である。発泡体のセル径としては、1〜500μmが適切である。更には、30〜300μmが望ましい。発泡成形した後に、その表面を研磨することにより多孔体表面を露出させ、前述の粗さを持った表面構造を作製することができる。本実施例では、セル径150μmであった。

【0068】

そして、最終的に、径6mm、長手長さ240mmの芯金2aに、多孔体表面を有する層厚6mmの弾性層2bを形成し、外径18mm、肉厚6mmの弾性層2bの長手長さ220mmの帯電ローラ2を作製した。

【0069】

3−4)その他のローラ特性

直接注入帯電方式において、接触帯電部材は柔軟な電極として機能することが重要である。本実施例においては、帯電ローラ2の弾性層2bの弾性特性を調整して達成している。アスカーC硬度で15度〜50度が好ましい範囲である。本実施例では、15〜40度が適切な当接圧でニップを確保するのに好ましかった。

【0070】

硬度が高すぎると、加圧力を大きくしないと必要な侵入量が得られず、像担持体との間に帯電ニップ部nを確保できないため、帯電性能が低下する。

【0071】

一方、硬度が低すぎると、形状が安定しないために、像担持体との接触圧にムラを生じ、帯電ムラを生じる。或いは、長期放置による帯電ローラ2の永久ひずみによる帯電不良を生じる。

【0072】

3−5)ローラのドラムに対する当接構成

図5は帯電ローラ2と感光ドラム1の当接構成を示したものである。(a)は側面図、(b)は途中部分省略の正面図である。

【0073】

帯電ローラ2は、その芯金2aの両端部の芯金2aをそれぞれフォーク状軸受2dに回転自由に軸受させて感光ドラム1に並行に配列するとともに、両側のフォーク状軸受2dをそれぞれ加圧ばね2eにより感光ドラム方向に加圧することで、感光ドラム1に圧接した状態に保持させている。

【0074】

帯電ローラ2の感光ドラム1ヘの侵入量は、感光ドラム、帯電ローラの径を固定すると、加圧ばねの圧力と帯電ローラの硬度との関係から決まり、所定幅の帯電接触部nが形成される。本実施例では、ばね加圧力4.9〜9.8N(500〜1000gf)、帯電ローラの単位長手長当りf=2.2×10-2〜4.4×10-2N/mm(2.25〜4.5g/mm)の圧力が好適であった。帯電ローラの硬度が15〜40゜の場合に、ニップ巾約2〜4mmに設定できた。

【0075】

両端部のフォーク状軸受2dはそれぞれ不図示の装置側板に設けたガイド溝に嵌め込まれていて、感光ドラム1方向にスライド移動自由である。Gは帯電ローラ2の芯金2aの一端側に固着したドライブギヤであり、このドライブギヤGに不図示の駆動系から回転力が伝達されて帯電ローラ2の回転駆動がなされる。

【0076】

(4)導電粒子m

本実施例では、導電粒子mとして、比抵抗が106Ω・cm、平均粒径が2μmの導電性酸化亜鉛を用いた。この導電粒子mは、本実施例では現像装置4内に収容される。

【0077】

導電粒子mの材料としては、他の金属酸化物などの導電性無機粒子や、有機物との混合物、或いは、これらに表面処理を施したものなど、各種導電粒子が使用可能である。例えば、アルミナ粉、酸化錫をドープした酸化チタン粒子を好適に用いうる。

【0078】

導電粒子mの抵抗は、粒子を介した電荷の授受を行うために、比抵抗として1012Ω・cm以下が必要であり、好ましくは1010Ω・cm以下が望ましい。又、導電粒子mの抵抗は、現像時の現像バイアスのリークを考えると、比抵抗で10-1Ω・cm以上とされる。

【0079】

抵抗測定は、錠剤法により測定し、正規化して求めた。即ち、底面積2.26cm2の円筒内に凡そ0.5gの導電粒子mを入れ、上下電極に147N(15kgf)の加圧を行うと同時に、100Vの電圧を印加して抵抗値を計測し、その後正規化して比抵抗を算出した。

【0080】

又、導電粒子mの粒径は、磁気ブラシ帯電装置を越える高い帯電効率と、帯電均一性を得るために、10μm以下が望ましい。ここで、粒子が凝集体を構成している場合の粒径は、その凝集体としての平均粒径として定義した。粒径の測定には、電子顕微鏡による観察から100個以上抽出し、水平方向最大延長をもって体積粒径分布を算出し、その50%平均粒径をもって決定した。

【0081】

導電粒子mは一次粒子の状態で存在するばかりでなく、二次粒子の凝集した状態で存在することも何ら問題はない。どのような凝集状態であれ、凝集体として導電粒子mとしての機能が実現できればその形態は重要ではない。

【0082】

導電粒子mは、特に、感光ドラム1の帯電に用いる場合に潜像露光の妨げにならないように、白色又は透明に近いことが望ましい。又、導電粒子mが感光ドラム1上から転写材Pに一部転写されてしまうことを考えると、カラー画像形成では、無色或いは白色のものが望ましい。更に、画像露光時に導電粒子mによる光散乱を防止するためにも、その粒径は構成画素サイズ以下、更にはトナーtの粒径以下であることが望ましい。

【0083】

粒径の下限値としては粒子として安定に得られるものとして10nmが限界と考えられる。つまり、導電粒子mの粒径は、10nm〜10μmの範囲が好ましい。更に転写材P上のカブリ特性を考慮すると、0.1〜5μmが特に好ましい範囲である。

【0084】

導電粒子mの粒径を種々変更して検討した結果、一般的な導電粒子mである粒径0.01μmの酸化亜鉛粒子を用いた場合、現像不良やカブリの点では若干不利であるが、帯電性能としては十分な性能を示した。一方、粒径10μmを越える酸化亜鉛粒子を用いた場合、粒径が大きいことから接触密度の点で不利であり帯電性能も不十分(不良)となった。更に、粒径30μmの酸化亜鉛粒子を用いた場合、粒径が大きく帯電ローラ2に付着する力が弱いため脱落する粒子も多く、現像不良やカブリを生じた。

【0085】

(5)導電粒子担持量

粒子帯電における導電粒子mの粒径を小径化することにより帯電性能は向上するが、導電粒子mの感光ドラム1への脱落は顕著になる。帯電ローラ2上に導電粒子mを保持し得る力は弱い付着力であるので、多くの粒子を供給しても、粒子を拘束することは困難であり、感光ドラム1に脱落して、その後の現像工程や転写材P上への転写工程において、画像不良の影響を与える。従って、理想的には、帯電ローラ2の表層に一層、均一に塗布することが望ましい。しかし、実際には担持量を調整することにより、帯電性を確保するとともに、付着する粒子を弊害のないレベルで減らすことが可能となる。

【0086】

導電粒子mの担持量は、帯電ローラ2の表面の平均粗さRaにより適切に保つ必要がある。つまり、担持量を平均粗さRaで除した値(以下、単に「担持量/Ra」という。)が1mg/cm2/μm以下、更に好ましくは0.3mg/cm2/μm以下であるようにする。

【0087】

本実施例では、導電粒子mの担持量は凡そ3mg/cm2で、Raは50μmであり、担持量/Raは0.06mg/cm2/μmであった。

【0088】

(6)粒子担持量及び抵抗測定

帯電ローラ2に担持している粒子を洗浄し、粒子の重量及び抵抗の測定を行った。超音波洗浄機内にエタノールと水(1:2)によりなる洗浄液を調合し、その中に帯電ローラ2を浸し洗浄を行った。帯電ローラ2の表面を光学顕微鏡などで確認しながら、又必要に応じて帯電ローラ2の表面をブレードなどにより摺擦しながら洗浄を繰り返し行うことにより、帯電ローラ2上の付着物を除去することができる。

【0089】

得られた洗浄液は1〜2時間静置し、明らかに上澄みと分離できる場合は、上澄みを除去する。その後、105℃で充分乾燥して帯電ローラ2の担持物を抽出した。

【0090】

粒子抵抗の測定は前述した錠剤法に従う。

【0091】

担持量は、得られた粒子の総重量と帯電ローラ8の表面積(帯電ローラ8の長手長さ及び外径から算出される)から、単位面積当たりの担持量として求める。

【0092】

(7)導電粒子被覆率

更に、導電粒子mの帯電における実効的な存在量を把握するために、導電粒子mの被覆率を調整することが更に重要となる。例えば導電粒子mとして導電性酸化亜鉛を用いる場合導電粒子mは白色であるため、トナーの色(本実施例では磁性トナーの黒色)と区別可能である。顕微鏡での観察において、白色を呈している領域を面積率として求める。被覆率が0.1以下の場合は、帯電ローラ2の周速度を高めても帯電性能としては不十分であることから、導電粒子mの被覆率を0.2〜1の範囲に保つことが重要となる。

【0093】

担持量の調整は、基本的には導電粒子mのトナーtへの添加量の調整により行うことができる。

【0094】

(8)被覆率の測定

被覆率の測定に関しては、帯電ローラ2の当接条件に近い状態で顕微鏡観察し、導電粒子mに覆われている面積を計測した。具体的には、帯電バイアスを印加しない状態で感光ドラム1及び帯電ローラ2の回転を停止し、感光ドラム1及び帯電ローラ2の表面をビデオマイクロスコープ(OLYMPUS製OVM1000N)及びデジタルスチルレコーダ(DELTS製SR−3100)で撮影した。帯電ローラ2については、帯電ローラ2を感光ドラム1に当接するのと同じ条件でスライドガラスに当接させ、スライドガラスの背面からビデオマイクロスコープにてその接触面を1000倍の対物レンズで撮影した。その後、事前に計測した導電粒子mの色或いは輝度をもって、粒子で被覆されている領域を分離し、面積率を求めて被覆率とした。又、色による判別が困難な場合は、帯電ローラ2の最表面の物質を蛍光X線分析装置SYSTEM3080(理学電機工業(株)製)により行った。先ず、初期状態において導電粒子mに覆われた帯電ローラ2と感光ドラム1との間に、ポリエステルテープ(ニチバン製No.550(#25))の粘着面を帯電ローラ2に向けてはさみ、感光ドラム1と帯電ローラ2を従動回転させて、帯電ローラ2と感光ドラム1との帯電ニップ部nを一度通過させる。このとき、テープ面には、帯電ローラ2の最表面の粒子を一層サンプリングすることになる。一方、印字テストを終えた帯電ローラ2についても同様にサンプリングを行う。導電粒子m中に含まれる特定の元素について、含有量を定量することにより、被覆率を求めることができる。つまり、導電粒子mのみを担持した帯電ローラ2のテープ試料を1として、印字テスト後の試料の割合を算出し、被覆率を求めることが可能となる。

【0095】

(9)帯電ローラ、ドラム径と帯電性について

次に、本発明における帯電ローラ、ドラム径と帯電性についてについて説明する。本発明では、侵入量に対するニップの関係が所定以上取れる様な帯電ローラ径、ドラム径の関係を規定する。

【0096】

9−1)ドラム小径化、配置について

本発明の一つの目的は、コスト削減と装置の小型化のために、ドラムを小径化することである。ドラムの直径LD(mm)とすると、

LD≦25(mm)

とする。

【0097】

また、ドラム径LD(mm)と帯電ローラ径LC(mm)とは、

LC≦LD

の方が現像、露光、転写の配置の自由度を広くする点で好ましい。

【0098】

9−2)帯電性について

前述のように、粒子帯電(粉末塗布型)による直接注入帯電機構においては、接触帯電部材の像担持体への接触性が帯電性に影響し、接触帯電部材の像担持体への接触均一性、緻密性を高めることと、接触機会を大きくするために帯電部材の周速比を大きくすることが帯電均一性の向上には良い。なお、接触帯電部材への導電粒子の担持量、被覆率は、予め設定した適正な範囲にあるように維持する必要がある。また、直接注入帯電の帯電性は感光ドラム1の周速度と帯電ローラ2の周速度との比に関係し、周速比を大きくすることが接触機会を大きくすることから好ましい。直接注入帯電の帯電性は当接ニップ巾と周速比との積と相関する。

【0099】

接触帯電部材の像担持体への接触均一性、緻密性を高めることには、ニップを大きくすることが有利である。ニップは、帯電ローラの径、ドラムの径と帯電ローラの侵入量と関係し、帯電ローラ、ドラムの径は大きい方が侵入量が小さくてもニップを大きく取るのに有利である。

【0100】

また、侵入量は帯電ローラの当接圧とローラ硬度とに関係し、当接圧が大きい方向、ローラ硬度は低い方がニップは大きくなる。ただし、当接圧を大きくすると、帯電ローラ駆動トルクが大きくなること、ローラ硬度を低くするとニップの均一性が悪化したり、セット性が悪化する方向になる。

【0101】

侵入量は、ローラ表面粗さRa以上に大きく取ることがローラ表面を機密に接触させるためには好ましい。帯電ローラの表面粗さRa(mm)と像担持体に対する侵入量δ(mm)とが、

Ra≦δ

の関係にするのが好ましい。

【0102】

本実施例の場合は、帯電ローラのRa(mm)=0.05なので、像担持体に対する侵入量δ(mm)は0.05以上必要になる。

【0103】

侵入量は、ローラ表面粗さRa以上に大きくして、ニップを2mm以上に設定するのが好ましい。

【0104】

9−3)感光ドラム径、帯電ローラ径と侵入量、ニップの関係

図5は帯電接触部nにおける、ニップ幅N、ドラム半径Rd、ローラ半径Rrおよび侵入量δの関係を表す。

【0105】

感光ドラム1の中心Oを原点として、感光ドラム中心Oと帯電ローラ中心Orを結ぶ法線方向をY軸とする。一方、感光ドラム中心Oを含むY軸と直角の線をX軸とする。更に、接触部nの両端Na、Nbの座標を(Xn,Yn)とすると、

Xn2+Yn2=Rd2

Xn2+(Yn−Rr−Rd+δ)2=Rr2

であらわされる。

【0106】

Na,Nbの座標を上記式より求め、侵入量δとニップ巾N=2×│Xn│を求めた。

【0107】

実際に測定した結果も計算値と対応がとれた。侵入量を実測する方法は、まず、帯電ローラの外径、芯金径を測定する。次に帯電ローラをドラムに組んだ状態で、芯金とドラム表面のギャップをレーザ測長器で測定する。それらの値から侵入量を求めた。

【0108】

ドラム径と帯電ローラ径を選択すると、侵入量δとニップ巾Nとの関係を求めることができる。ドラム径を小さくする場合、侵入量を抑えてニップを確保するには帯電ローラ径を大きくする必要があるが、その必要な関係を調べた。

【0109】

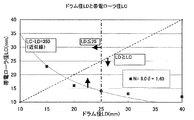

図6には、ドラム径LD=φ25の場合に帯電ローラ径φ10,14,20としたときの侵入量とニップの関係を示す。N≧6.0δ+1.35とすると、δ約0.1でニップ2mm確保できること、ニップ4mm確保する場合でも侵入量δは0.45mmに抑えることができることから、ニップの安定確保に効果が大きい。ニップ巾は1〜4mm、更に好ましくは2〜4mmの範囲が最適であることから、δ0.1以上の場合にN≧6.0δ+1.35を満たすことは非常に好ましい。

【0110】

ドラム径LD=φ25の場合には、帯電ローラ径φ14以上とするとこの関係を満たす。

【0111】

この関係を満たすドラム、帯電ローラ径を計算で求めたものを図7に示す。この関係を関数近似するのは難しいが、ドラム径15〜25mmの範囲では反比例の関係LD×LC≧350で、およその近似ができる。

【0112】

すなわち、ドラム径を25mm以下にしても、ドラム径と帯電ローラ径との関係をLD×LC≧350に設定すれば、帯電ローラの侵入量δを抑えながら帯電ニップを確保することができる。

【0113】

(10)帯電ローラのセット性について

帯電ローラは弾性発泡部材であり、ドラムに変形当接しているので、セット変形して帯電不良になる可能性がある。

【0114】

以下に、セットの影響を低減する条件と構成を検討した内容を述べる。帯電ローラ径をパラメータとして、侵入量とニップとの関係を調べた結果を図8に示す。

【0115】

前述したように、帯電ローラ径を大きくする方が、ニップに対して侵入量を小さくできることがわかる。

【0116】

さらに、帯電ローラの肉厚t(mm)の時に、ニップとローラの肉厚t(mm)/侵入量δとの関係にしたものを図9に示す。図9には、次の条件での結果を示す。

【0117】

ローラ外径20 芯金6(肉厚t=7)

ローラ外径14 芯金6(肉厚t=4)

ローラ外径10 芯金6(肉厚t=3)

ローラ外径14 芯金8(肉厚t=3)

ローラ径を大きくすることでδ/tを小さくすることができる。肉厚を大きくすると、さらにδ/tを小さくすることができる。δ/tが小さいほど当接状態が解放されたときの戻り性が良くなる。

【0118】

(11)評価項目と方法

a)帯電ローラのセット画像

帯電ローラをドラムに当接させた状態で、高温高湿環境下に1ヶ月放置した。その後、画出しを行い、ローラ当接部に帯電ローラ当接部の帯電不良の発生を調べた。

【0119】

露光装置3として600dpiのレーザスキャナを使用し画像記録を行った。この評価において、中間調画像とは主走査方向の1ラインを記録し、その後2ラインを非記録とする横模様パターンと1ドットを桂馬配置パターンとの2つのパターンをサンプリングした。

【0120】

ここでは、反転現像系で画像記録を行っているので、セットが悪い場合、濃度が濃くなるあるいは白地に黒点状の帯電不良として画像に現れる。

【0121】

○:全くない

△:中間調のみでわかるうっすらとした横帯

×:白部でも認められる帯電不良

上記のパラメータの条件で帯電ローラのセットを調べたところ、図9に示す点線以下(δ/t≦0.03N−0.02)のものについてはOKだった。

【0122】

すなわち帯電部材の弾性体肉厚をt(mm)とした時、ニップN(mm)と侵入量δ(mm)/ローラ肉厚t(mm)とが

0.01≦δ/t≦0.03N−0.02

1≦N≦4

である領域は画像に出ないことがわかった。

【0123】

0.01≦δ/tは、安定に当接可能な条件である。この条件を満たすためにローラ肉厚としては、4mm以上が好ましい。

【0124】

注入帯電の場合は、帯電部材がドラムと接触している部分では、ニップ全域で帯電すると考えられるので、ニップが大きいとローラの変形に対しても有利である。ローラ径を大きくすることでδ/tを小さくすることができる。肉厚を大きくすると、さらにδ/tを小さくすることができる。δ/tが小さいほど当接状態が解放されたときの戻り性が良くなることで、セットに対する効果も大きい。

【0125】

以上、本実施例によれば、粒子帯電(粉末塗布型)による直接注入帯電機構を用いた像担持体の小径化を図ることができる。特にφ25以下の像担持体を用いた場合に直接注入帯電の帯電性を向上することができる。別の効果は、直接注入帯電の帯電部材のセットの低減を図ることができる。

【0126】

〈実施例2〉

次に、本発明をプロセスカートリッジが着脱可能とされる電子写真画像形成装置に具現化した一実施例について説明する。

【0127】

図10は、プロセスカートリッジを装着した電子写真画像形成装置の構成模式説明図、図11はプロセスカートリッジの構成模式説明図である。

【0128】

図10に示すレーザビームプリンタとされる電子写真画像形成装置100の基本構成は、図1を参照して説明したものと同様であり、転写方式電子写真プロセスを利用し、直接注入帯電方式、トナーリサイクルプロセス(クリーナレスシステム)を採用している。

【0129】

Aは画像形成装置本体、Bはプロセスカートリッジである。プロセスカートリッジBは、本例のものは、感光ドラム1と、帯電ローラ2と、現像装置4とを包含させてなり、画像形成装置本体Aに設けたプロセスカートリッジ装着手段10bに対して、プロセスカートリッジ両端部に設けられた不図示のガイド部を用いて着脱可能に装着される。

【0130】

感光ドラム1は帯電ローラ2により帯電処理され、光学系3から感光ドラム1への画像情報光露光LがプロセスカートリッジBの露光開口部10aを通してなされることで感光ドラム1に潜像が形成され、その潜像が現像装置4により現像剤(トナー)で現像されてトナー像が形成される。

【0131】

感光ドラム1へのトナー像の形成と同期して、記録媒体としての転写材Pを収容した給紙カセット8aからピックアップローラ8b及びこれに圧接する圧接部材8cで一枚ずつ分離給送すると共に、搬送手段8eで搬送する。

【0132】

そして、感光ドラム1に形成したトナー像を、転写手段としての転写ローラ6に電圧印加することによって転写材Pに転写し、その転写材Pを搬送手段8fによって定着手段7へと搬送する。

【0133】

定着手段7は、駆動ローラ7aと、ヒータ7bを内蔵すると共に支持体7cによって回転可能に支持された筒状シートで構成した定着回転体7dからなり、通過する転写材Pに熱及び圧力を印加して転写トナー像を定着する。そして、この転写材Pを排出ローラ対8dで搬送し、反転搬送経路を通して排出部9へと排出する。

【0134】

図11に示すように、本実施例のプロセスカートリッジBは、感光ドラム1と、帯電ローラ2と、現像装置4とを包含させてなり、感光ドラム1及び帯電ローラ2を保持するドラム枠体ユニットCと、現像装置4を構成する現像ユニットDとを一体に組み立てることによって構成される。

【0135】

感光層を有する電子写真感光体である感光ドラム1を回転し、帯電手段である帯電ローラ2へ電圧印加して感光ドラム1の表面を一様に帯電し、この帯電した感光ドラム1に対して光学系3からの光像を露光開口部10aを通して露光して潜像を形成し、潜像を現像手段である現像装置4によって現像するように構成している。

【0136】

現像装置4は、トナー収納枠体10f1と蓋部材10f2とで形成される現像容器4eの現像剤収納部4e1内のトナー送り手段である、回転可能なトナー送り部材(攪拌部材)4dにより、現像剤収納部4e1の開口部10kを通じて現像室4e2へ送り出し、固定磁石4bを内蔵した現像回転体(現像剤担持体)である現像ローラ4aを回転させると共に、現像ブレード4cによって摩擦帯電電荷を付与したトナー層を現像ローラ4aの表面に形成し、そのトナーを感光ドラム1上の潜像に応じて感光ドラム1へ転移させることによってトナー像を形成して可視像化するものである。

【0137】

そして、転写ローラ6にトナー像と逆極性の電圧を印加してトナー像を転写材Pに転写する、感光ドラム1上に残留した転写残トナーは次工程以降の現像時に現像装置4によって回収する。

【0138】

画像形成装置がプロセスカートリッジ着脱式とされていることを除けば、本実施例において、像担持体である感光ドラム1、帯電ローラ2の構成及び配置、或いはトナーt、導電粒子mなどの詳細は、全て実施例1に準じる。

【0139】

従って、ここでは、これらの重複する説明は省略し、実施例1の全説明を援用する。

【0140】

本実施例によれば、本発明に従う粒子帯電(粉末塗布型)をプロセスカートリッジ着脱式の画像形成装置に適用することで、直接注入帯電機構での帯電性能が更に向上し、しかも、クリーナレスシステムを採用し、導電粒子mを現像装置から供給することで、プロセスカートリッジ及び装置本体を格段に小型化、低コスト化することができる。

【0141】

〈他の実施例〉

(1)上記実施例では、画像形成装置としてレーザビームプリンタを例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、電子写真複写機、ファクシミリ装置、ワードプロセッサなど他の画像形成装置にも適用しうることは勿論である。

【0142】

(2)静電記録装置の場合には像担持体は静電記録誘電体である。

【0143】

(3)像担持体はドラム型に限られず、エンドレス状或いは有端のベルト型、シート状などであってもよい。

【0144】

(4)接触帯電部材はローラ型に限られず、エンドレス状或いは有端のベルト型であってもよい。

【0145】

(5)現像方式としては、公知の2成分磁気ブラシ現像法、カスケード現像法、タッチダウン現像法、クラウド現像法等の種々の現像法を用いることが可能である。

【0146】

(6)上記各実施例では、導電粒子は、供給手段としての現像装置が現像と同時に像担持体である像担持体を介して帯電部材に供給するとして説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。像担持体を介して帯電部材に導電粒子を供給するための専用の供給手段を、像担持体表面の移動方向において帯電部材より上流側に設けてもよい。

【0147】

(7)像担持体からトナー像の転写を受ける被転写体は、転写ドラム、転写ベルトなどの中間転写体であってもよい。

【0148】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、像担持体の帯電手段として粒子帯電(粉末塗布型)による直接注入帯電機構を用いたプロセスカートリッジ及び画像形成装置において、像担持体の小径化を図ることができる。特にφ25以下の像担持体を用いた場合に直接注入帯電の帯電性を向上することができる。別の効果は、直接注入帯電の帯電部材のセットの低減を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る画像形成装置の一実施例の概略構成を示す断面模式図である。

【図2】 現像スリーブ側から感光ドラム側への導電性粒子の供給の電位関係説明図である。

【図3】 感光ドラムの層構成模型図である。

【図4】 帯電ローラの当接を示す模式図である。

【図5】 ドラム径と帯電ローラ径と侵入量、ニップを説明する図である。

【図6】 ニップと侵入量とを示す図である。

【図7】 ニップと侵入量/ローラ肉厚とを示す図である。

【図8】 ドラム径と帯電ローラ径との適正範囲を示す図である。

【図9】 侵入量とニップとの適正範囲を示す図である。

【図10】 本発明に係る画像形成装置の他の実施例の概略断面図である。

【図11】 プロセスカートリッジの概略断面図である。

【符号の説明】

1 感光ドラム(像担持体、電子写真感光体)

2 帯電ローラ(帯電部材)

3 露光装置(光学系)

4 現像装置

6 転写ローラ(転写部材)

7 定着装置

100 画像形成装置

A 画像形成装置本体

B プロセスカートリッジ

Claims (14)

- 回転可能な像担持体と、前記像担持体とニップ部を形成し、前記像担持体と速度差を持って回転可能な帯電部材と、有し、導電粒子が前記ニップ部に介在する、画像形成装置本体に着脱可能なプロセスカートリッジにおいて、

前記像担持体の直径をLD(mm)、帯電部材の直径をLC(mm)とすると、

LD≦25(mm) かつ LD×LC≧350

であることを特徴とするプロセスカートリッジ。 - 前記像担持体の回転方向における前記ニップ部の長さN(mm)と前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが、

N≧6.0δ+1.35

であることを特徴とする請求項1に記載のプロセスカートリッジ。 - 前記帯電部材は、多孔体表面を有する弾性体を備え、前記帯電部材の表面粗さRa(mm)と前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが、

Ra≦δ

であることを特徴とする請求項1又は2に記載のプロセスカートリッジ。 - 前記像担持体の直径LD(mm)と前記帯電部材の直径LC(mm)とが

LC≦LD

であることを特徴とする請求項1又は2又は3に記載のプロセスカートリッジ。 - 前記帯電部材の弾性体肉厚t(mm)と、前記像担持体の回転方向における前記ニップ部の長さN(mm)と、前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが

0.01≦δ/t≦0.03N−0.02

1≦N≦4

であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載のプロセスカートリッジ。 - 前記像担持体へ導電粒子を供給する供給手段を有し、この供給手段が前記像担持体に形成された静電像を現像剤で現像する現像手段であり、現像剤はトナーと前記導電粒子とを備え、

さらに、前記現像手段は前記像担持体に残留するトナーを回収可能であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のプロセスカートリッジ。 - 回転可能な像担持体と、前記像担持体とニップ部を形成し、前記像担持体と速度差を持って回転可能な帯電部材と、を有し、導電粒子が前記ニップ部に介在する画像形成装置において、

前記像担持体の直径をLD(mm)、帯電部材の直径をLC(mm)とすると、

LD≦25(mm) かつ LD×LC≧350

であることを特徴とする画像形成装置。 - 前記像担持体の回転方向における前記ニップ部の長さN(mm)と、前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが、

N≧6.0δ+1.35

であることを特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。 - 前記帯電部材は、多孔体表面を有する弾性体を備え、前記帯電部材の表面粗さRa(mm)と前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm)とが、

Ra≦δ

であることを特徴とする請求項7又は8に記載の画像形成装置。 - 前記像担持体の直径LD(mm)、前記帯電部材の直径LC(mm)とが

LC≦LD

であることを特徴とする請求項7又は8又は9に記載の画像形成装置。 - 前記帯電部材の弾性体肉厚t(mm)と、前記像担持体の回転方向における前記ニップ部の長さN(mm)と前記帯電部材の前記像担持体に対する侵入量δ(mm))とが

0.01≦δ/t≦0.03N−0.02

1≦N≦4

であることを特徴とする請求項7乃至10のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記像担持体へ導電粒子を供給する供給手段を有し、この供給手段が前記像担持体に形成された静電像を現像剤で現像する現像手段であり、現像剤はトナーと前記導電粒子とを備え、

さらに、前記現像手段は前記像担持体に残留するトナーを回収可能であることを特徴とする請求項7乃至11のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記画像形成装置は、前記帯電部材により前記像担持体を帯電させ、像露光装置により前記像担持体の像担持面を像露光して静電像を形成し、前記像担持体上の静電像を前記現像手段により現像剤で現像し、その後前記像担持体上の現像剤像を被転写体へ転写する各工程を含む作像プロセスにより画像を形成し、転写工程後の前記像担持体表面に残留する現像剤を少なくとも前記帯電部材に一時担持し、再び像担持体表面に転移させて前記現像手段に回収可能であることを特徴とする請求項12に記載の画像形成装置。

- 請求項1乃至6のいずれかのプロセスカートリッジが画像形成装置の本体に着脱可能であることを特徴とする請求項13に記載の画像形成装置。

Priority Applications (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002120299A JP3728267B2 (ja) | 2002-04-23 | 2002-04-23 | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 |

| US10/418,055 US6898401B2 (en) | 2002-04-23 | 2003-04-18 | Charging system, process cartridge and image forming apparatus |

| CNB031221750A CN1279409C (zh) | 2002-04-23 | 2003-04-21 | 带电系统、处理盒以及图像形成装置 |

| EP03009164A EP1357438A3 (en) | 2002-04-23 | 2003-04-22 | Charging system, process cartridge and image forming apparatus |

| KR10-2003-0025311A KR100524567B1 (ko) | 2002-04-23 | 2003-04-22 | 대전 시스템, 프로세스 카트리지 및 화상 형성 장치 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002120299A JP3728267B2 (ja) | 2002-04-23 | 2002-04-23 | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2003316121A JP2003316121A (ja) | 2003-11-06 |

| JP3728267B2 true JP3728267B2 (ja) | 2005-12-21 |

Family

ID=28786758

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2002120299A Expired - Lifetime JP3728267B2 (ja) | 2002-04-23 | 2002-04-23 | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 |

Country Status (5)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US6898401B2 (ja) |

| EP (1) | EP1357438A3 (ja) |

| JP (1) | JP3728267B2 (ja) |

| KR (1) | KR100524567B1 (ja) |

| CN (1) | CN1279409C (ja) |

Families Citing this family (19)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2005077967A (ja) * | 2003-09-03 | 2005-03-24 | Minolta Co Ltd | 画像形成装置 |

| JP4510493B2 (ja) * | 2004-03-29 | 2010-07-21 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| US7529504B2 (en) * | 2005-07-22 | 2009-05-05 | Konica Minolta Business Technologies, Inc. | Organic photoconductor, process cartridge and image forming apparatus both employing the same |

| JP4777291B2 (ja) * | 2006-04-28 | 2011-09-21 | シャープ株式会社 | 画像形成装置およびそれに用いられるプロセスカートリッジ |

| WO2013008953A1 (ja) | 2011-07-14 | 2013-01-17 | キヤノン株式会社 | 現像剤収納ユニット、プロセスカートリッジ、電子写真画像形成装置 |

| JP5808233B2 (ja) | 2011-11-29 | 2015-11-10 | キヤノン株式会社 | 現像剤収納ユニット、現像装置、プロセスカートリッジ、電子写真画像形成装置 |

| JP6157078B2 (ja) | 2012-09-04 | 2017-07-05 | キヤノン株式会社 | 現像ユニット、プロセスカートリッジ、及び画像形成装置 |

| JP5693678B2 (ja) | 2012-09-10 | 2015-04-01 | キヤノン株式会社 | 現像剤収納容器、現像剤収納ユニット、プロセスカートリッジ、画像形成装置 |

| JP2014056045A (ja) | 2012-09-11 | 2014-03-27 | Canon Inc | 現像剤収納ユニット、プロセスカートリッジ、電子写真画像形成装置 |

| JP6202820B2 (ja) | 2013-01-11 | 2017-09-27 | キヤノン株式会社 | 現像剤収納ユニット、現像装置、プロセスカートリッジ、及び画像形成装置 |

| JP6112971B2 (ja) | 2013-01-11 | 2017-04-12 | キヤノン株式会社 | 現像剤収納容器、現像装置、プロセスカートリッジ、電子写真画像形成装置 |

| JP6381222B2 (ja) | 2014-02-18 | 2018-08-29 | キヤノン株式会社 | 現像剤収納ユニット及びその製造方法、現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 |

| JP2016004070A (ja) * | 2014-06-13 | 2016-01-12 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| EP2977820B1 (en) * | 2014-07-25 | 2021-02-17 | Canon Kabushiki Kaisha | Cartridge and image forming apparatus |

| US20160378003A1 (en) * | 2015-06-29 | 2016-12-29 | Canon Kabushiki Kaisha | Magnetic toner, image forming apparatus, and image forming method |

| JP6717217B2 (ja) * | 2017-01-27 | 2020-07-01 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 電子写真感光体、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 |

| JP6526109B2 (ja) | 2017-06-15 | 2019-06-05 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置及びカートリッジ |

| JP2019003058A (ja) | 2017-06-15 | 2019-01-10 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置及びカートリッジ |

| JP2019197163A (ja) | 2018-05-10 | 2019-11-14 | キヤノン株式会社 | 帯電ローラ、カートリッジ及び画像形成装置 |

Family Cites Families (18)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH07140758A (ja) * | 1993-11-19 | 1995-06-02 | Canon Inc | 画像形成装置 |

| EP0665475A3 (en) * | 1994-01-28 | 1997-01-29 | Canon Kk | Development device, process cartridge, imaging device and assembly process of the process cartridge. |

| JPH07219413A (ja) * | 1994-01-28 | 1995-08-18 | Canon Inc | プロセスカートリッジ及び画像形成装置及びプロセスカートリッジの組立方法 |

| JP3563893B2 (ja) * | 1996-10-30 | 2004-09-08 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置及びカートリッジ |

| JP3825918B2 (ja) * | 1997-06-13 | 2006-09-27 | キヤノン株式会社 | 画像形成方法 |

| US6128462A (en) * | 1998-04-02 | 2000-10-03 | Canon Kabushiki Kaisha | Cleaning member, image forming apparatus provided with a cleaning blade member, and process cartridge detachably attachable on the image forming apparatus |

| JP3292156B2 (ja) * | 1998-09-04 | 2002-06-17 | キヤノン株式会社 | 帯電部材、帯電方法、帯電装置、画像形成装置及びプロセスカートリッジ |

| US6175703B1 (en) * | 1998-10-23 | 2001-01-16 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus and process cartridge |

| US6169869B1 (en) * | 1999-01-28 | 2001-01-02 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus and process cartridge |

| JP3768712B2 (ja) * | 1999-02-09 | 2006-04-19 | キヤノン株式会社 | 攪拌手段、現像装置、およびプロセスカートリッジ |

| US6343199B1 (en) * | 1999-10-22 | 2002-01-29 | Canon Kabushiki Kaisha | Charging device, charging roller, and image forming apparatus |

| JP2001242684A (ja) * | 2000-03-01 | 2001-09-07 | Canon Inc | 画像形成装置及びプロセスカートリッジ |

| JP2002108058A (ja) * | 2000-10-02 | 2002-04-10 | Canon Inc | 画像形成装置 |

| US6549742B1 (en) * | 2000-10-25 | 2003-04-15 | Canon Kabushiki Kaisha | Charging apparatus employing charging particles, and image forming apparatus employing such a charging apparatus |

| JP2002244370A (ja) * | 2000-11-16 | 2002-08-30 | Canon Inc | 画像形成装置及び方法、プロセスカートリッジ |

| JP4708574B2 (ja) * | 2001-01-15 | 2011-06-22 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| EP1271260A1 (en) * | 2001-06-21 | 2003-01-02 | Canon Kabushiki Kaisha | Electrophotographic apparatus with cleanerless development |

| JP3729123B2 (ja) * | 2001-11-20 | 2005-12-21 | 富士ゼロックス株式会社 | 帯電装置及びこれを用いた画像形成装置 |

-

2002

- 2002-04-23 JP JP2002120299A patent/JP3728267B2/ja not_active Expired - Lifetime

-

2003

- 2003-04-18 US US10/418,055 patent/US6898401B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2003-04-21 CN CNB031221750A patent/CN1279409C/zh not_active Expired - Fee Related

- 2003-04-22 EP EP03009164A patent/EP1357438A3/en not_active Withdrawn

- 2003-04-22 KR KR10-2003-0025311A patent/KR100524567B1/ko not_active IP Right Cessation

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| EP1357438A3 (en) | 2007-12-26 |

| CN1453655A (zh) | 2003-11-05 |

| CN1279409C (zh) | 2006-10-11 |

| EP1357438A2 (en) | 2003-10-29 |

| US6898401B2 (en) | 2005-05-24 |

| JP2003316121A (ja) | 2003-11-06 |

| US20040022558A1 (en) | 2004-02-05 |

| KR20040021506A (ko) | 2004-03-10 |

| KR100524567B1 (ko) | 2005-11-01 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3728267B2 (ja) | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP3292156B2 (ja) | 帯電部材、帯電方法、帯電装置、画像形成装置及びプロセスカートリッジ | |

| JP3292155B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JPH10307454A (ja) | 帯電方法、帯電装置、画像形成装置及びプロセスカートリッジ | |

| JPH10307456A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2000081752A (ja) | 帯電部材、帯電方法、帯電装置、画像形成装置、及びプロセスカートリッジ | |

| JP3332865B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP3320356B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP4307034B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP3315653B2 (ja) | 帯電方法、帯電装置、画像形成装置、及びプロセスカートリッジ | |

| JP3253280B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP3315642B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2004102140A (ja) | 画像形成装置及び画像形成方法 | |

| JP3703314B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP3647264B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP3647265B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2003316120A (ja) | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP2003316122A (ja) | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP3715845B2 (ja) | 電子写真装置、プロセスカートリッジ及び画像形成方法 | |

| JPH11194584A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP3740327B2 (ja) | 導電粒子を顆粒形態で蓄えた帯電装置、および帯電促進剤 | |

| JP2003307912A (ja) | 帯電装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP2002132017A (ja) | 帯電装置及び該帯電装置を用いた画像記録装置 | |

| JP2000081765A (ja) | 帯電部材、帯電方法、帯電装置、画像形成装置及びプロセスカートリッジ | |

| JP2000081762A (ja) | 帯電方法、帯電装置及び該帯電装置を用いた画像記録装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20040511 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20050801 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20050920 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20050930 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091007 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091007 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101007 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101007 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111007 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111007 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121007 Year of fee payment: 7 |