JP3866897B2 - 貫流送風機および空気調和機 - Google Patents

貫流送風機および空気調和機 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3866897B2 JP3866897B2 JP2000078339A JP2000078339A JP3866897B2 JP 3866897 B2 JP3866897 B2 JP 3866897B2 JP 2000078339 A JP2000078339 A JP 2000078339A JP 2000078339 A JP2000078339 A JP 2000078339A JP 3866897 B2 JP3866897 B2 JP 3866897B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- impeller

- pressure surface

- blade

- point

- tip

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

Images

Landscapes

- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

- Air-Conditioning Room Units, And Self-Contained Units In General (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、エアコンおよび空気清浄機等の空気調和機に関するものであり、特に、送風手段として用いられる貫流送風機、およびその貫流送風機を搭載した空気調和機に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

以下、エアコンおよび空気清浄機等の空気調和機に使用される従来の貫流送風機について説明する。たとえば、従来の貫流送風機の一例としては、特開平11−83062号公報「空気調和機の室内機」に記載されたものがある。図62は、特開平11−83062に記載された空気調和機本体の縦断面図であり、図63は、空気調和機本体に含まれる貫流送風機部分の斜視図であり、図64は、貫流送風機の構成を示す図である。

【0003】

図62、図63および図64において、従来の貫流送風機は、複数の翼101bとそれらを支持するリング101cによって構成される単体101aを軸方向に複数個にわたって連結した羽根車101と、羽根車101をはさんで一方の周側面を覆うガイドウォール102と、ガイドウォール102に対向して配置されるスタビライザー103と、羽根車101を矢印Jのように回転/駆動されるモータ104と、から構成される。

【0004】

上記のように構成される従来の貫流送風機を用いた空気調和機では、図62に示すように、着脱可能な正面の吸込グリルと上面の吸込グリルから空気を吸い込み、さらに、その空気から、吸込グリルに沿って設けられたフィルタを用いてホコリを除去し、その後、羽根車101を囲むように形成された熱交換器を用いて熱交換を行う。一方、内部の貫流送風機では、熱交換後の空気を受け取り、羽根車101の回転により前記熱交換後の空気を出力する。そして、空気調和機では、貫流送風機からの空気を、上下ベーンや左右ベーンの風向変更ベーンを制御することで吹出口から送風し、この状態で空調を行う。

【0005】

図65は、上記翼101bの断面形状を示す図である。翼101bの断面形状において、A20は翼101bにおける外周側先端部A2の先端であり、A10は翼101bにおける内周側先端部A1の先端であり、Oは羽根車101における回転軸の中心であり、O1は単一円弧で形成された翼101bの円弧P0の中心であり、P2は翼101bにおける羽根車回転方向側の圧力面であり、P3は圧力面P2に対向する負圧面である。また、O−A20は翼101bの外周側先端A20と中心Oを結ぶ第1直線であり、O1−A20は翼101bの外周側先端A20と中心O1を結ぶ第2直線であり、nは第1直線O−A20の外周側先端A20に対する第1垂線であり、mは第2直線O1−A20の外周側先端A20に対する第2垂線であり、β2は第1垂線nと第2垂線mのなす鋭角である。

【0006】

たとえば、貫流送風機においては、翼101bおよび羽根車101の外径D2を相似で大きくすることにより、送風性能の改善、すなわち、大風量かつ騒音の低減を実現することができる。しかしながら、このような方法で大風量かつ騒音の低減を実現すると、図66の騒音周波数特性に示すように、低周波数領域に特異音S1が発生してしまうとともに、同一風量時の騒音値が悪化(聴感が悪化)してしまう場合があるため、従来の貫流送風機では、翼101bにおける第1垂線nと第2垂線mのなす鋭角(以降、出口角と呼ぶ)β2を、たとえば、23゜以下にすることで特異音S1を低減し、さらに出口角β2を18゜以上にすることで同一風量時の騒音値を低減している。

【0007】

また、上記とは異なる、従来の貫流送風機の一例としては、特公昭38−17526号公報に記載されたものがある。図67は、特公昭38−17526号公報に記載された貫流送風機の断面図であり、図68および図69は、貫流送風機における羽根車の翼の一例を示す図である。

【0008】

図67において、200は貫流送風機の羽根車であり、203は羽根車200の翼であり、204は羽根車200の内方縁部であり、205は羽根車200の外方縁部であり、206は円筒形内部であり、207は円筒形外部であり、219は貫流送風機の吸込側Sを吹出し側Pから分離する案内体であり、222は案内体219に対向して配設された案内壁である。羽根車200は、矢印202のように回転し、さらに、羽根車200の翼203は、内方縁部204および外方縁部205をもち、それぞれ円筒形内部206および円筒形外部207の包絡線上にある。この貫流送風機が作動する場合、羽根車200の回転軸中心に対して偏心した位置に渦Vが生じ、鎖線で示す流れFは、吸込側Sから吹出し側Pへ流れるときに、翼203を2回通過する。

【0009】

図68において、翼203は、吸込面243と圧力面242とで曲率が異なり、かつ外方縁部205が先細りである。さらに、吸込面243および圧力面242は一つ以上の円弧で形成され、吸込面243は、圧力面242との間で限定されるダクト240に沿って、中央付近で最大曲率の断面をもつように形成されている。

【0010】

また、図69において、翼203は、吸込面253が単一の円弧252aによって限定され、圧力面252が二つの円弧253aおよび253bによって限定され、大きな曲率の部分が、図68と同様に、中央よりいくらか円筒形内部206のほうにある。

【0011】

このように、特公昭38−17526号公報に記載された貫流送風機では、翼203の吸込面243および253の中央から円筒形内部206のほうに最大高さ点M3を形成することにより、羽根車200の吹出側領域Pにおける送風効率の改善を図り、さらに、送風性能の向上および騒音の低減化を図っている。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記特開平11−83062号公報に記載の従来の貫流送風機においては、羽根車101に対する負荷が増大するような場合、具体的にいうと、熱交換器のフィンピッチの縮小やフィルタにおけるホコリの付着などの、羽根101の吸込抵抗が大きくなるような場合、または、風向変更ベーンが下方、右側、または左側に向いたときや、風向変更ベーンの半分が右側を向き、残り半分が左側を向くワイド吹きのときなどの、羽根車101の吹出抵抗が大きくなるような場合に、貫流送風機特有のスタビライザー103付近に存在する循環渦C1(図62参照)が、実線から太破線のように大きくなり、羽根車101の吸込空間F1が狭くなる。

【0013】

このような場合、従来の貫流送風機が一定の風量を保つためには、羽根車の回転数を増加させる必要があるため、翼101bへの流れの入射角が大きくなる領域が生じ、たとえば、図64に示すように流れが剥離し、翼101bの後方で乱れ渦G1が発生する、という問題があった。

【0014】

また、上記と同様に、羽根車101に対する負荷が増大するような場合には、図66のように、羽根車101の翼枚数Zと回転数N[r.p.m]に起因する回転音(NZ音)の4〜8割程度の低周波数領域で、特異音S1が発生する場合がある。そのため、同一風量に対する騒音値SPLが同じであっても、回転音と違った耳障りな音が発生し、聴感が悪くなる、という問題があった。

【0015】

また、上記特開平11−83062号公報に記載の従来の貫流送風機においては、翼101bの断面形状が単一円弧形状であるため(図65参照)、出口角β2を小さくしていくと、翼101bの羽根車外周側先端部A2および内周側先端部A1に接する翼弦線Lと、第3直線O−A10と、の羽根取付角θが大きくなる。そのため、羽根車101の吹出側領域F2(図62参照)において、ガイドウォール3bが徐々に拡大した形状であるにもかかわらず、取り付け角θが大きくかつ翼101bの最小距離δが狭くなり、翼101b間での通風抵抗が増加することから、同一回転数における風量が低下する、という問題があった。

【0016】

また、このような場合に、一定の風量を送風するためには、羽根車回転数を増加しなければならず、モータ104の消費電力Wmが増加してしまう、という問題があった。

【0017】

また、上記特公昭38−17526号公報に記載の従来の貫流送風機においては、翼203の翼弦線Lと吸込面243、253との最大高さ点M3が、翼弦線Lの羽根車200の円筒形内部206に位置するようになっているため、羽根車200の吹出側領域P側での送風効率が良く、低騒音化も図れる。

【0018】

しかしながら、この貫流送風機は、羽根車200の吸込側領域S側における吸込流れに着眼したものでないため、翼吸込面243および253の羽根車200の外周側で剥離が生じ、低周波数領域に特異音S1の発生する可能性がある、という、問題があった。

【0019】

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、低周波数領域の特異音および回転音の発生の低減、さらに、モータの消費電力低減、を図ることにより、送風効率の改善を実現可能な貫流送風機、および良好な聴感と省エネを実現可能な空気調和機、を得ることを目的とする。

【0020】

【課題を解決するための手段】

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる貫流送風機にあっては、複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、ホコリの抵抗が負荷される抵抗体を通して一方から空気を吸い込み、その後、他方にその空気を吹き出す構成とし、前記羽根車の翼は、少なくとも1つの円弧を含む圧力面と複数の円弧を含む負圧面とを用いて形成された凹型の形状であり、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記負圧面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする。

【0021】

つぎの発明にかかる貫流送風機にあっては、複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、ホコリの抵抗が負荷される抵抗体を通して一方から空気を吸い込み、その後、他方にその空気を吹き出す構成とし、前記羽根車の翼は、複数の円弧を含む圧力面および負圧面を用いて形成された凹型の形状であり、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記圧力面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする。

【0023】

つぎの発明にかかる貫流送風機にあっては、複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、ホコリの抵抗が負荷される抵抗体を通して一方から空気を吸い込み、その後、他方にその空気を吹き出す構成とし、前記羽根車の翼は、複数の円弧を含む負圧面および圧力面を用いて形成された凹型の形状であり、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記翼の最大肉厚点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする。

【0024】

つぎの発明にかかる貫流送風機にあっては、複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、ホコリの抵抗が負荷される抵抗体を通して一方から空気を吸い込み、その後、他方にその空気を吹き出す構成とし、前記羽根車の翼は、複数の円弧を含む負圧面および圧力面を用いて形成された凹型の形状であり、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記羽根車の回転軸の中心と翼の内周側の先端とを通る線分との、なす角を、「20°≦前記なす角≦50°」、を満たす範囲とすることを特徴とする。

【0025】

つぎの発明にかかる貫流送風機にあっては、前記複数の羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なる位置になるように、回転方向に所定角度分だけずらして連結することを特徴とする。

【0026】

つぎの発明にかかる貫流送風機にあっては、前記羽根車の翼の間隔を不等ピッチとすることを特徴とする。

【0027】

つぎの発明にかかる貫流送風機にあっては、前記羽根車の翼の間隔を不等ピッチとし、さらに、前記複数の羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なる位置になるように、回転方向に所定角度分だけずらして連結することを特徴とする。

【0028】

つぎの発明にかかる空気調和機にあっては、複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、吸い込みグリル側からフィルタ処理後の空気を吸い込み、その後、吹出口にその空気を吹き出す構成とし、前記羽根車の翼は、少なくとも1つの円弧を含む圧力面と複数の円弧を含む負圧面とを用いて形成された凹型の形状であり、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記負圧面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする。

【0029】

つぎの発明にかかる空気調和機にあっては、複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、吸い込みグリル側からフィルタ処理後の空気を吸い込み、その後、吹出口にその空気を吹き出す構成とし、前記羽根車の翼は、複数の円弧を含む圧力面および負圧面を用いて形成された凹型の形状であり、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記圧力面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする。

【0031】

つぎの発明にかかる空気調和機にあっては、複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、吸い込みグリル側からフィルタ処理後の空気を吸い込み、その後、吹出口にその空気を吹き出す構成とし、前記羽根車の翼は、複数の円弧を含む負圧面および圧力面を用いて形成された凹型の形状であり、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記翼の最大肉厚点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする。

【0032】

つぎの発明にかかる空気調和機にあっては、複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、吸い込みグリル側からフィルタ処理後の空気を吸い込み、その後、吹出口にその空気を吹き出す構成とし、前記羽根車の翼は、複数の円弧を含む負圧面および圧力面を用いて形成された凹型の形状であり、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記羽根車の回転軸の中心と翼の内周側の先端とを通る線分との、なす角を、「20°≦前記なす角≦50°」の範囲内とすることを特徴とする。

【0033】

つぎの発明にかかる空気調和機にあっては、前記複数の羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なる位置になるように、回転方向に所定角度分だけずらして連結することを特徴とする。

【0034】

つぎの発明にかかる空気調和機にあっては、前記羽根車の翼の間隔を不等ピッチとすることを特徴とする。

【0035】

つぎの発明にかかる空気調和機にあっては、前記羽根車の翼の間隔を不等ピッチとし、さらに、前記複数の羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なる位置になるように、回転方向に所定角度分だけずらして連結することを特徴とする。

【0036】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明にかかる貫流送風機および空気調和機の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。

【0037】

実施の形態1.

図1は、本発明にかかる空気調和機の構成を示す図(外観図)であり、図2は、本発明にかかる空気調和機の部分断面図であり、図3は、本発明にかかる空気調和機の縦断面図である。

【0038】

図1、図2および図3において、10は本発明にかかる空気調和機であり、10aはハウジングであり、11aは正面吸込グリルであり、11bは上部吸込グリルであり、12はホコリを除去するためのフィルタであり、13は熱交換器であり、13aはアルミフィンであり、13bは配管であり、14は吹出口であり、15は風向変更ベーンであり、15aは左右ベーンであり、15bは上下ベーンであり、1は本発明にかかる貫流送風機であり、2は羽根車であり、3aはスタビライザーであり、3bはガイドウォールであり、4はノズルであり、5は羽根車2を駆動するためのモータであり、6は回転軸であり、8は電気品箱である。なお、正面吸込グリル11a,上部吸込グリル11b,フィルタ12,および熱交換器13のことを総称して抵抗体19と呼ぶ。

【0039】

上記のように構成される空気調和機10は、部屋18の壁17に取り付けられ、外側は、ハウジング10aと着脱可能な正面吸込グリル11aから構成される。また、ハウジング10aは、上部吸込グリル11b、背面寄りのガイドウォール3b、および正面下方のノズル4で構成され、吹出口14は、ノズル4およびガイドウォール3bにより形成される。なお、ここでは、ノズル4がスタビライザー3aと一体になっている。

【0040】

また、本発明にかかる貫流送風機1の吸込側には、通風可能な抵抗体19(正面吸込グリル11a,上部吸込グリル11b,フィルタ12)が配置され、さらに、羽根車2を囲むように熱交換器13が配設されている。そして、電気品箱8には、風向変更ベーン15およびモータ5を制御するための電気基板が収納されている。

【0041】

この状態で運転が開始され、モータ5により貫流送風機1の羽根車2が図2の矢印Jのように回転駆動を行うと、部屋18の空気は、正面吸込グリル11aおよび上部吸込グリル11bから空気調和機内部に吸い込まれ、フィルタ12でホコリが除去された後、熱交換器13で暖気または冷却され、その後、羽根車2に吸い込まれる。そして、羽根車2から吹き出された空気は、吹出口14に配設された左右ベーン15aおよび上下ベーン15bにより部屋18の上下、左右方向に吹き分けられる。

【0042】

図4は、本発明にかかる貫流送風機の構成を示す図(斜視図)であり、図5は、本発明にかかる貫流送風機の縦断面図である。図4および図5に示す貫流送風機1において、2aは羽根車2の単体であり、2bは羽根車2の翼であり、2cは羽根車2のリングであり、貫流送風機1は、複数の翼2bとそれらを支持するリング2cで構成される複数の単体2aを軸方向に連結した羽根車2と、羽根車2をはさんで一方の周側面を覆うガイドウォール3bと、ガイドウォール3bに対向して配置されるスタビライザー3aと、から構成され、羽根車2は、回転軸6を中心に矢印Jの方向に回転/駆動する。

【0043】

図6および図7は、本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼2bの実施の形態1の形状を示す図である。図6、図7の翼2bにおいて、P2は単一の円弧P2aで形成された羽根車回転方向側の圧力面であり、P3は2つの円弧P3a(本実施の形態では外周側負圧面P3aと呼ぶ),P3c(本実施の形態では内周側負圧面P3cと呼ぶ)で形成された圧力面P2と対抗する負圧面であり、A1およびA2は、圧力面P2と負圧面P3に接するそれぞれ円弧R1,R2により形成された内周側先端部および外周側先端部である。

【0044】

また、O2aは圧力面P2の円弧P2aの中心であり、R2aは圧力面P2の円弧P2aの半径であり、O3aおよびO3cは、負圧面P3の外周側負圧面P3aおよび内周側負圧面P3cの円弧の中心であり、R3aおよびR3cは負圧面P3の外周側負圧面P3aおよび内周側負圧面P3cの円弧の半径である。

【0045】

さらに、図6において、羽根車2の内周側先端部A1および外周側先端部A2の羽根車回転方向側に接する線分を翼弦線Lとし、その翼弦線Lに垂直で、内周側先端部A1に接する直線L1と外周側先端部A2に接する直線L2との間の距離を翼弦長Ltとし、負圧面P3上の点における翼弦線Lとの距離が最大となる点を最大高さ点M3とし、その最大高さ点M3から翼弦線L上に下ろした点M3tと直線L2との間の距離を最大高さ距離Lm3とする。

【0046】

このように、本発明にかかる貫流送風機1の羽根車2に用いられる翼2bは、圧力面P2が単一円弧、および負圧面P3が二つの円弧をもち、羽根車回転方向Jに対して凹形状となる。なお、本実施の形態および以降の実施の形態においては、たとえば、羽根車2の材料にマグネシウム系合金を使用する場合について説明するが、これに限らず、本発明の目的を満たすことができる材料であれば、他の材料を使用することとしてもよい。これにより、リサイクルが可能となる。

【0047】

ここで、送風効率(低周波数領域の特異音および回転音の発生の低減、およびモータの消費電力低減を含む)を改善するための最適な最大高さ距離Lm3の決定方法(実施の形態1)について説明する。

【0048】

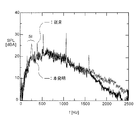

図8は、最大高さ点M3が羽根車内周側に近い場合における翼2bの形状を示す図であり、図9は、図8に示す翼2bを用いた空気調和機の周波数特性を示す図である。このように、最大高さ点M3が羽根車内周側に近すぎるような場合、翼2bは、外周側負圧面P3aが平板状になり、負圧面P3で流れが剥離し、低周波数領域に特異音S1が発生してしまう。

【0049】

一方、図10は、最大高さ点M3が羽根車外周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。このように、最大高さ点M3が羽根車外周側に近すぎるような場合、翼2bの後方では、外周側負圧面P3aから内周側負圧面P3cへの曲面が急激に変化するために流れが剥離し、乱れ渦G1が発生する。これにより、特異音が発生してしまう。

【0050】

そこで、本実施の形態においては、上記特異音が発生しないように、最大高さ点M3の位置、すなわち、最大高さ距離Lm3の距離を調整する。図11は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm3/Lt(最大高さ距離Lm3と翼弦長Ltの比率)と最大騒音レベルSm(図9参照)との関係を示す図である。また、図12は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm3/Ltと最大騒音レベルSmとの関係を示す図である。

【0051】

図11の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていなければ、従来の貫流送風機および本実施の形態の貫流送風機の羽根車は、特異音S1が小さく、ほぼ同等である。しかしながら、図12の結果のように、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「0.2<Lm3/Lt<0.5」の範囲においては、従来の貫流送風機より本実施の形態の貫流送風機のほうが、特異音S1が小さい。

【0052】

また、図13は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm3/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。また、図14は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm3/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【0053】

図13の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていない場合、少なくとも「0.3<Lm3/Lt<0.7」の範囲においては、従来の貫流送風機より本実施の形態の貫流送風機のほうが、モータ入力が低減するため消費電力が小さい。また、図14の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が付加された場合、少なくとも「0.2<Lm3/Lt<0.6」の範囲においては、従来の貫流送風機より本実施の形態の貫流送風機のほうが、消費電力が小さい。

【0054】

このように、本実施の形態においては、図11〜図14に示すように、最大高さ距離Lm3と翼弦長Ltの比率Lm3/Ltに、送風効率を向上させるための最適範囲が存在する。したがって、図11〜図14の結果を総合すると、少なくとも「0.3<Lm3/Lt<0.5」の範囲においては、すなわち、「翼外周側から0.3Ltの位置<最大高さ距離Lm3<翼外周側から0.5Ltの位置」の範囲においては、従来の貫流送風機より本実施の形態の貫流送風機のほうが、特異音S1が小さく、かつ消費電力が小さい。

【0055】

以上、本実施の形態においては、最大高さ点M3の位置、すなわち、最大高さ距離Lm3の距離を調整することにより、特異音および消費電力の低減を図ることかでき、それに伴って、従来技術と比較して送風効率を大幅に向上させることが可能となる。なお、各実施の形態において、「送風効率の向上または改善」には、特異音、回転音、および消費電力の低減等の効果が含まれるものとする。

【0056】

また、従来技術においては、羽根車2に、プラスチックとガラス繊維の混合材料を使用していたため、リサイクルを行う場合に、廃却する量がほとんどとなり、リサイクルされない部分については、産業廃棄物として扱っていた。そこで、本実施の形態においては、羽根車2に、マグネシウム系合金を使用し、リサイクルを可能にした。

【0057】

また、羽根車2に、耐熱性に優れた材料であるマグネシウム系合金を使用することで、熱源が羽根車2の近傍に存在する場合における製品の強度を向上させた。

【0058】

実施の形態2.

図15、図16は、本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼2bの実施の形態2の形状を示す図である。なお、本実施の形態における翼2b以外の構成については、前述した実施の形態1における図1〜図5の空気調和機および貫流送風機と同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。

【0059】

図15、図16の翼2bにおいて、P2は単一の円弧P2aで形成された羽根車回転方向側の圧力面であり、P3は3つの円弧P3a(本実施の形態では外周側負圧面P3aと呼ぶ),P3b(本実施の形態では中央部負圧面P3aと呼ぶ),P3c(本実施の形態では内周側負圧面P3cと呼ぶ)で形成された圧力面P2と対抗する負圧面であり、A1およびA2は、圧力面P2と負圧面P3に接するそれぞれ円弧R1,R2により形成された内周側先端部および外周側先端部である。

【0060】

また、O2aは圧力面P2の円弧P2aの中心であり、R2aは圧力面P2の円弧P2aの半径であり、O3a、O3bおよびO3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の中心であり、R3a、R3cおよびR3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の半径である。

【0061】

さらに、図15において、羽根車2の内周側先端部A1および外周側先端部A2の羽根車回転方向側に接する線分を翼弦線Lとし、その翼弦線Lに垂直で、内周側先端部A1に接する直線L1と外周側先端部A2に接する直線L2との間の距離を翼弦長Ltとし、負圧面P3上の点における翼弦線Lとの最大高さ点をM3とし、最大高さ点M3から翼弦線L上に下ろした点M3tと直線L2との間の距離を最大高さ距離Lm3とする。

【0062】

このように、本発明にかかる貫流送風機1の羽根車2に用いられる翼2bは、圧力面P2が単一円弧、および負圧面P3が三つの円弧をもち、羽根車回転方向Jに対して凹形状となる。

【0063】

ここで、送風効率(低周波数領域の特異音および回転音の発生の低減、およびモータの消費電力低減を含む)を改善するための最適な最大高さ距離Lm3の決定方法(実施の形態2)について説明する。

【0064】

図17は、最大高さ点M3が羽根車内周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。なお、図17を用いた空気調和機の周波数特性については、図9と同様である。このように、最大高さ点M3が羽根車内周側に近すぎるような場合、翼2bは、外周側負圧面P3aおよび中央部負圧面P3bが平板状になり、負圧面P3で流れが剥離し、低周波数領域に特異音S1が発生してしまう。

【0065】

一方、図18は、最大高さ点M3が羽根車外周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。このように、最大高さ点M3が羽根車外周側に近すぎるような場合、翼2bの後方では、中央部負圧面P3bから内周側負圧面P3cへの曲面が急激に変化するために3つの円弧に対して流れが沿いきれず、流れが剥離し、乱れ渦G1が発生する。これにより、特異音が発生してしまう。

【0066】

そこで、本実施の形態においては、上記特異音が発生しないように、最大高さ点M3の位置、すなわち、最大高さ距離Lm3の距離を調整する。図19は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm3/Lt(最大高さ距離Lm3と翼弦長Ltの比率)と最大騒音レベルSm(図9参照)との関係を示す図である。また、図20は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm3/Ltと最大騒音レベルSmとの関係を示す図である。

【0067】

図19の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていなければ、従来の貫流送風機および本実施の形態の貫流送風機の羽根車は、特異音S1が小さく、ほぼ同等である。しかしながら、図20の結果のように、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「0.15<Lm3/Lt<0.5」の範囲においては、従来の貫流送風機より本実施の形態の貫流送風機のほうが、特異音S1が十分に小さい。

【0068】

具体的にいうと、本実施の形態における貫流送風機の翼2bにおいて、比率Lm3/Ltが0.15より大きく0.5より小さければ、抵抗体19に加えてホコリ等の影響で通風抵抗が増加した場合おいても、負圧面P3が三つの円弧で形成されているため、よりなめらかな曲面が得られ、剥離が抑制できる。

【0069】

また、図21は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm3/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。また、図22は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm3/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【0070】

図21の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていない場合、少なくとも「0.3<Lm3/Lt<0.7」の範囲においては、従来の貫流送風機より本実施の形態の貫流送風機のほうが、モータ入力が低減するため消費電力が小さい。また、図22の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が付加された場合、少なくとも「0.2<Lm3/Lt<0.6」の範囲においては、従来の貫流送風機より本実施の形態の貫流送風機のほうが、消費電力が小さい。

【0071】

このように、本実施の形態においては、図19〜図22に示すように、最大高さ距離Lm3と翼弦長Ltの比率Lm3/Ltに、送風効率を向上させるための最適範囲が存在する。したがって、図19〜図22の結果を総合すると、少なくとも「0.3<Lm3/Lt<0.5」の範囲においては、すなわち、「翼外周側から0.3Ltの位置<最大高さ距離Lm3<翼外周側から0.5Ltの位置」の範囲においては、従来の貫流送風機より本実施の形態の貫流送風機のほうが、特異音S1が小さく、かつ消費電力が小さい。

【0072】

以上、本実施の形態においては、負圧面P3に3つの円弧を形成し、さらに、最大高さ点M3の位置、すなわち、最大高さ距離Lm3の距離を調整することにより、実施の形態1よりなめらかな曲面を形成することが可能となるため、特異音および消費電力の低減を図ることかでき、それに伴って、従来技術と比較して送風効率をさらに大幅に向上させることが可能となる。なお、負圧面および圧力面における円弧の数については、これに限らず、たとえば、4つ以上の円弧を含むこととしてもよい。

【0073】

実施の形態3.

図23、図24は、本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼2bの実施の形態3の形状を示す図である。なお、本実施の形態における翼2b以外の構成については、前述した実施の形態1における図1〜図5の空気調和機および貫流送風機と同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。

【0074】

図23、図24の翼2bにおいて、P2は、2つの円弧P2a(本実施の形態では外周側圧力面P2aと呼ぶ),P2c(本実施の形態では内周側圧力面P2cと呼ぶ)で形成された羽根車回転方向側の圧力面であり、P3は、3つの円弧P3a(本実施の形態では外周側負圧面P3aと呼ぶ),P3b(本実施の形態では中央部負圧面P3aと呼ぶ),P3c(本実施の形態では内周側負圧面P3cと呼ぶ)で形成された圧力面P2と対抗する負圧面であり、A1およびA2は、圧力面P2と負圧面P3に接するそれぞれ円弧R1,R2により形成された内周側先端部および外周側先端部である。

【0075】

また、O2aおよびO2cは、外周側圧力面P2aおよび内周側圧力面P2cの円弧の中心であり、R2aおよびR2cは、外周側圧力面P2aおよび内周側圧力面P2cの円弧の半径であり、O3a、O3bおよびO3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の中心であり、R3a、R3cおよびR3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の半径である。

【0076】

さらに、図23および図24において、羽根車2の内周側先端部A1および外周側先端部A2の羽根車回転方向側に接する線分を翼弦線Lとし、その翼弦線Lに垂直で、内周側先端部A1に接する直線L1と外周側先端部A2に接する直線L2との間の距離を翼弦長Ltとし、圧力面P2上の点における翼弦線Lとの最大高さ点をM2とし、最大高さ点M2から翼弦線L上に下ろした点M2tと直線L2との間の距離を最大高さ距離Lm2とする。

【0077】

このように、本発明にかかる貫流送風機1の羽根車2に用いられる翼2bは、圧力面P2が二つの円弧をもち、さらに負圧面P3が三つの円弧をもち、羽根車回転方向Jに対して凹形状となる。

【0078】

ここで、送風効率(騒音の低減、およびモータの消費電力低減を含む)を改善するための最適な最大高さ距離Lm2の決定方法(実施の形態3)について説明する。

【0079】

図25は、最大高さ点M2が羽根車外周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。このように、最大高さ点M2が羽根車外周側に近すぎるような場合、すなわち、比率Lm2/Ltが小さすぎる場合、翼2bでは、外周側圧力面P2aが外周に対して鋭角な形状になる。そのため、羽根車吸込側領域Fi(図3参照)を翼2bが通過するときに、外周側圧力面P2aで流れが衝突し、さらに翼2b間の実質的な流路が狭まる。これにより、同一回転数に対する風量が低下し、送風効率が悪化する。また、同一回転数に対する風量が低下する場合には、必要風量に応じてファンの回転数を上昇させる必要があるため、モータ入力Wmが増大する。さらに、羽根車吹出側領域Foから空気が吹き出されるとき、外周側先端部A2で流れが大幅に剥離し、騒音が増大する。

【0080】

一方、図26は、最大高さ点M2が羽根車内周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。このように、最大高さ点M2が羽根車内周側に近すぎるような場合、すなわち、比率Lm2/Ltが大きすぎる場合、翼2bでは、内周側圧力面P2cが内周に対して鋭角な形状になる。そのため、羽根車吹出側領域Foを翼2bが通過するときに、内周側先端部A1で流れが剥離し、さらに翼2b間の実質的な流路が狭まる。これにより、同一回転数に対する風量が低下し、送風効率が悪化する。また、同一回転数に対する風量が低下する場合には、必要風量に応じてファンの回転数を上昇させる必要があるため、モータ入力Wmが増大する。さらに、羽根車吸込領域Fiにおいて、外周側圧力面翼P2aが平板状になるため、吸込流れが剥離し、騒音が増大する。

【0081】

そこで、本実施の形態においては、送風効率の向上を実現させるために、最大高さ点M2の位置、すなわち、最大高さ距離Lm2の距離を調整する。図27は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm2/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。図28は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm2/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。また、図29は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm2/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図であり、図30は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm2/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。

【0082】

図27の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていない場合、少なくとも「0.2<Lm2/Lt<0.8」の範囲においては、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、さらに圧力面P2が2つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、翼2b間の実質的流路が狭まらず、モータ入力Wmが低減する。

【0083】

また、図28の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていない場合、少なくとも「0.25<Lm2/Lt<0.75」の範囲においては、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、さらに圧力面P2が2つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、騒音値SPLが改善される。

【0084】

また、図29の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「0.3≦Lm2/Lt≦0.7」の範囲においては、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、さらに圧力面P2が2つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、翼2b間の実質的流路が狭まらず、モータ入力Wmが低減する。

【0085】

また、図30の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「0.3≦Lm2/Lt≦0.7」の範囲においては、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、さらに圧力面P2が2つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、騒音値SPLが改善される。

【0086】

このように、本実施の形態においては、図27〜図30に示すように、最大高さ距離Lm2と翼弦長Ltの比率Lm2/Ltに、送風効率の向上を実現させるための最適範囲が存在する。したがって、図27〜図30の結果を総合すると、少なくとも「0.3≦Lm2/Lt≦0.7」の範囲においては、すなわち、「0.3Lt≦最大高さ距離Lm2≦0.7Lt」の範囲においては、モータの消費電力および騒音の低減を実現できる。

【0087】

以上、本実施の形態においては、圧力面P2に2つの円弧を形成し、負圧面P3に3つの円弧を形成し、さらに、最大高さ点M2の位置、すなわち、最大高さ距離Lm2の距離を調整する。これにより、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、圧力面P2が2つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、送風効率の向上を実現できる。なお、本実施の形態における最大高さ距離Lm2の調整と、実施の形態1または2における最大高さ距離Lm3の調整と、を併用した場合には、両方の効果を同時に得ることができる。

【0088】

実施の形態4.

図31、図32は、本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼2bの実施の形態4の形状を示す図である。なお、本実施の形態における翼2b以外の構成については、前述した実施の形態1における図1〜図5の空気調和機および貫流送風機と同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。

【0089】

図31、図32の翼2bにおいて、P2は、3つの円弧P2a(本実施の形態では外周側圧力面P2aと呼ぶ),P2b(本実施の形態では中央部圧力面P2bと呼ぶ),P2c(本実施の形態では内周側圧力面P2cと呼ぶ)で形成された羽根車回転方向側の圧力面であり、P3は、3つの円弧P3a(本実施の形態では外周側負圧面P3aと呼ぶ),P3b(本実施の形態では中央部負圧面P3aと呼ぶ),P3c(本実施の形態では内周側負圧面P3cと呼ぶ)で形成された圧力面P2と対抗する負圧面であり、A1およびA2は、圧力面P2と負圧面P3に接するそれぞれ円弧R1,R2により形成された内周側先端部および外周側先端部である。

【0090】

また、O2a、O2bおよびO2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の中心であり、R2a、R2bおよびR2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の半径であり、O3a、O3bおよびO3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の中心であり、R3a、R3cおよびR3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の半径である。

【0091】

さらに、図31および図32において、羽根車2の内周側先端部A1および外周側先端部A2の羽根車回転方向側に接する線分を翼弦線Lとし、その翼弦線Lに垂直で、内周側先端部A1に接する直線L1と外周側先端部A2に接する直線L2との間の距離を翼弦長Ltとし、圧力面P2上の点における翼弦線Lとの最大高さ点をM2とし、最大高さ点M2から翼弦線L上に下ろした点M2tと直線L2との間の距離を最大高さ距離Lm2とする。

【0092】

このように、本発明にかかる貫流送風機1の羽根車2に用いられる翼2bは、圧力面P2および負圧面P3がともに三つの円弧をもち、さらに羽根車回転方向Jに対して凹形状となる。

【0093】

ここで、送風効率(騒音の低減、およびモータの消費電力低減を含む)を改善するための最適な最大高さ距離Lm2の決定方法(実施の形態4)について説明する。

【0094】

たとえば、最大高さ点M2が羽根車外周側に近すぎるような場合、すなわち、比率Lm2/Ltが小さすぎる場合、翼2bでは、前述の図25に示すように、外周側圧力面P2aが外周に対して鋭角な形状になる。そのため、羽根車吸込側領域Fi(図3参照)を翼2bが通過するときに、外周側圧力面P2aで流れが衝突し、さらに翼2b間の実質的な流路が狭まる。これにより、同一回転数に対する風量が低下し、送風効率が悪化する。また、同一回転数に対する風量が低下する場合には、必要風量に応じてファンの回転数を上昇させる必要があるため、モータ入力Wmが増大する。さらに、羽根車吹出側領域Foから空気が吹き出されるとき、外周側先端部A2で流れが大幅に剥離し、騒音が増大する。

【0095】

一方、最大高さ点M2が羽根車内周側に近すぎるような場合、すなわち、比率Lm2/Ltが大きすぎる場合、翼2bでは、前述の図26に示すように、内周側圧力面P2cが内周に対して鋭角な形状になる。そのため、羽根車吹出側領域Foを翼2bが通過するときに、内周側先端部A1で流れが剥離し、さらに翼2b間の実質的な流路が狭まる。これにより、同一回転数に対する風量が低下し、送風効率が悪化する。また、同一回転数に対する風量が低下する場合には、必要風量に応じてファンの回転数を上昇させる必要があるため、モータ入力Wmが増大する。さらに、羽根車吸込領域Fiにおいて、外周側圧力面翼P2aが平板状になるため、吸込流れが剥離し、騒音が増大する。

【0096】

そこで、本実施の形態においては、送風効率の向上を実現させるために、最大高さ点M2の位置、すなわち、最大高さ距離Lm2の距離を調整する。図33は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm2/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。図34は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm2/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。また、図35は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm2/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図であり、図36は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm2/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。

【0097】

図33の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていない場合、少なくとも「0.25≦Lm2/Lt≦0.75」の範囲においては、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、さらに圧力面P2が3つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、翼2b間の実質的流路が狭まらず、モータ入力Wmが低減する。

【0098】

また、図34の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていない場合、少なくとも「0.25≦Lm2/Lt≦0.75」の範囲においては、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、さらに圧力面P2が3つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、騒音値SPLが改善される。

【0099】

また、図35の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「0.3≦Lm2/Lt≦0.7」の範囲においては、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、さらに圧力面P2が3つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、翼2b間の実質的流路が狭まらず、モータ入力Wmが低減する。

【0100】

また、図36の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「0.3≦Lm2/Lt≦0.7」の範囲においては、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、さらに圧力面P2が3つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、騒音値SPLが改善される。

【0101】

このように、本実施の形態においては、図33〜図36に示すように、最大高さ距離Lm2と翼弦長Ltの比率Lm2/Ltに、送風効率の向上を実現させるための最適範囲が存在する。したがって、図33〜図36の結果を総合すると、少なくとも「0.3≦Lm2/Lt≦0.7」の範囲においては、すなわち、「翼外周側から0.3Ltの位置≦最大高さ距離Lm2≦翼外周側から0.7Ltの位置」の範囲においては、モータの消費電力および騒音の低減を実現できる。

【0102】

以上、本実施の形態においては、3つの円弧で圧力面P2および負圧面P3を形成し、さらに、最大高さ点M2の位置、すなわち、最大高さ距離Lm2の距離を調整する。これにより、内周側先端部A1および外周側先端部A2で流れの剥離が抑制され、圧力面P3が3つの円弧を有することから流れがスムーズになるため、送風効率の向上を実現できる。なお、本実施の形態における最大高さ距離Lm2の調整と、実施の形態1または2における最大高さ距離Lm3の調整と、を併用した場合には、両方の効果を同時に得ることができる。なお、負圧面および圧力面における円弧の数については、これに限らず、たとえば、4つ以上の円弧を含むこととしてもよい。

【0103】

実施の形態5.

図37、図38は、本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼2bの実施の形態5の形状を示す図である。なお、本実施の形態における翼2b以外の構成については、前述した実施の形態1における図1〜図5の空気調和機および貫流送風機と同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。

【0104】

図37、図38の翼2bにおいて、P2は、3つの円弧P2a(本実施の形態では外周側圧力面P2aと呼ぶ),P2b(本実施の形態では中央部圧力面P2bと呼ぶ),P2c(本実施の形態では内周側圧力面P2cと呼ぶ)で形成された羽根車回転方向側の圧力面であり、P3は、3つの円弧P3a(本実施の形態では外周側負圧面P3aと呼ぶ),P3b(本実施の形態では中央部負圧面P3aと呼ぶ),P3c(本実施の形態では内周側負圧面P3cと呼ぶ)で形成された圧力面P2と対抗する負圧面であり、A1およびA2は、圧力面P2と負圧面P3に接する内周側先端部および外周側先端部である。

【0105】

また、O2a、O2bおよびO2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の中心であり、R2a、R2bおよびR2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の半径であり、O3a、O3bおよびO3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の中心であり、R3a、R3cおよびR3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の半径である。

【0106】

さらに、図37および図38において、羽根車2の内周側先端部A1および外周側先端部A2の羽根車回転方向側に接する線分を翼弦線Lとし、その翼弦線Lに垂直で、内周側先端部A1に接する直線L1と外周側先端部A2に接する直線L2との間の距離を翼弦長Ltとする。また、圧力面P2と負圧面P3の厚さをDtとし、圧力面P2と負圧面P3に接する円の中心をOtとし、厚さDtが最大となる圧力面P2と負圧面P3に接する円の直径をDtm、中心をOtm(本実施の形態では最大肉厚点と呼ぶ)とし、最大肉厚点Otmから翼弦線L上に下ろした点Mtmと直線L2との間の距離を最大高さ距離Lmtとする。

【0107】

このように、本発明にかかる貫流送風機1の羽根車2に用いられる翼2bは、圧力面P2および負圧面P3がともに三つの円弧をもち、さらに羽根車回転方向Jに対して凹形状となる。なお、本実施の形態においては、前述の実施の形態1および2の最大高さ距離Lm3を満たす負圧面P3を構成し、図39の騒音周波数特性に示すように、低周波領域に特異音S1が発生しないものとする。

【0108】

ここで、送風効率(騒音の低減、およびモータの消費電力低減を含む)を改善するための最適な最大高さ距離Ltmの決定方法(実施の形態5)について説明する。

【0109】

図40は、最大肉厚点Otmが羽根車外周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。このように、最大肉厚点Otmが羽根車外周側に近すぎるような場合、すなわち、比率Ltm/Ltが小さすぎる場合、翼2bでは、吸い込み流れに対して衝突が少なくなり、損失が小さくなるため、送風効率が改善される。しかしながら、吸い込み時における流路面積が減少し、すなわち、狭くなり、通過流速が増加するため、騒音が増大する。

【0110】

一方、図41は、最大肉厚点Otmが羽根車内周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。このように、最大肉厚点Otmが羽根車内周側に近すぎるような場合、すなわち、比率Ltm/Ltが大きすぎる場合、翼2bでは、吹き出し流れに対して衝突が少なくなり、損失が小さくなるため、送風効率が改善される。しかしながら、吹き出し時における流路面積が減少し、すなわち、狭くなり、通過流速が増加するため、騒音が増大する。

【0111】

そこで、本実施の形態においては、騒音の減少を実現させるために、最大肉厚点Otmの位置、すなわち、最大高さ距離Ltmの距離を調整する。図42は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Ltm/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。図43は、同一風量時における本実施の形態の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Ltm/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。また、図44は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Ltm/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図であり、図45は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Ltm/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。

【0112】

図42の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていない場合、少なくとも「0.3≦Ltm/Lt」においては、吸い込み時および吹き出し時における流路面積が増大するため、翼2b間の実質的流路が狭まらず、モータ入力Wmが低減する。

【0113】

また、図43の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷されていない場合、少なくとも「0.2≦Ltm/Lt≦0.7」の範囲においては、吸い込み時および吹き出し時における流路面積が増大するため、翼2b間の実質的流路が狭まらず、騒音値SPLが改善される。

【0114】

また、図44の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「0.3≦Ltm/Lt」においては、吸い込み時および吹き出し時における流路面積が増大するため、翼2b間の実質的流路が狭まらず、モータ入力Wmが低減する。

【0115】

また、図45の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「0.3≦Ltm/Lt≦0.7」の範囲においては、吸い込み時および吹き出し時における流路面積が増大するため、翼2b間の実質的流路が狭まらず、騒音値SPLが改善される。

【0116】

このように、本実施の形態においては、図42〜図45に示すように、最大高さ距離Ltmと翼弦長Ltの比率Ltm/Ltに、送風効率の向上を実現させるための最適範囲が存在する。したがって、図42〜図45の結果を総合すると、少なくとも「0.3≦Ltm/Lt≦0.7」の範囲においては、すなわち、「0.3Lt≦最大高さ距離Ltm≦0.7Lt」の範囲においては、モータの消費電力の低減および騒音の低減を実現できる。

【0117】

以上、本実施の形態においては、3つの円弧で圧力面P2および負圧面P3を形成し、さらに、最大肉厚点Otmの位置、すなわち、最大高さ距離Ltmの距離を調整する。これにより、吸い込み時および吹き出し時における流路面積が増大するため、翼2b間の実質的流路が狭まらず、送風効率の向上を実現できる。なお、負圧面および圧力面における円弧の数については、これに限らず、たとえば、4つ以上の円弧を含むこととしてもよい。

【0118】

実施の形態6.

図46は、本発明にかかる空気調和機の縦断面図であり、図47、図48は、本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼2bの実施の形態6の形状を示す図である。なお、本実施の形態における翼2b以外の構成については、前述した実施の形態1における図1〜図5の空気調和機および貫流送風機と同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。

【0119】

図47、図48の翼2bにおいて、P2は、3つの円弧P2a(本実施の形態では外周側圧力面P2aと呼ぶ),P2b(本実施の形態では中央部圧力面P2bと呼ぶ),P2c(本実施の形態では内周側圧力面P2cと呼ぶ)で形成された羽根車回転方向側の圧力面であり、P3は、3つの円弧P3a(本実施の形態では外周側負圧面P3aと呼ぶ),P3b(本実施の形態では中央部負圧面P3aと呼ぶ),P3c(本実施の形態では内周側負圧面P3cと呼ぶ)で形成された圧力面P2と対抗する負圧面であり、A1およびA2は、圧力面P2と負圧面P3に接する内周側先端部および外周側先端部である。

【0120】

また、O2a、O2bおよびO2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の中心であり、R2a、R2bおよびR2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の半径であり、O3a、O3bおよびO3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の中心であり、R3a、R3cおよびR3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の半径である。

【0121】

さらに、図47および図48において、羽根車2の内周側先端部A1および外周側先端部A2の羽根車回転方向側に接する線分を翼弦線Lとし、回転軸中心Oと内周側先端部A1の先端A10を通る線分を翼取付基準線O−A10とし、翼取付基準線O−A10と翼弦線Lのなす鋭角を翼取付角θとする。

【0122】

このように、本発明にかかる貫流送風機1の羽根車2に用いられる翼2bは、翼取付角θで取り付けられ、圧力面P2および負圧面P3がともに三つの円弧をもち、さらに羽根車回転方向Jに対して凹形状となる。

【0123】

ここで、騒音の低減およびモータの消費電力の低減を実現するための、最適な翼取付角θの決定方法(実施の形態6)について説明する。たとえば、翼取付角θを大きくしていくと、前後の翼に近づくことからとなりの翼との最小距離δを大きくとることとなり、抵抗が低下するため、送風効率が改善する傾向となる。一方、翼取付角θが小さくしていくと、逆にとなりの翼との最小距離δを小さくとることとなり、抵抗が増加するため、送風効率が悪化、すなわち、モータ入力Wmが増大する傾向となる。

【0124】

しかしながら、翼取付角θが大きすぎる場合には、複数の円弧を有する負圧面P2であっても、吸込流れが翼に沿いきれず、外周側先端A2で吸込流れが剥離し、図49の騒音周波数特性に示すように、低周波数領域に特異音S1が発生する。また、翼取付角θが小さすぎる場合には、特異音の発生はないが、前述のように送風効率が悪化し、同一回転数を維持しようとするとモータ入力Wmが増大する。

【0125】

そこで、本実施の形態においては、送風効率の改善および騒音の低減を実現させるために、翼取付角θを調整する。図50は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の翼取付角θとモータ入力Wmとの関係を示す図であり、図51は、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の翼取付角θと最大騒音レベルSmとの関係を示す図である。

【0126】

図50の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「20°≦翼取付角θ≦50°」の範囲では、従来技術と同一角度であった場合において羽根車2の回転に対する抵抗が増大することがないため、モータ入力Wmが低減する。さらに、少なくとも「30°≦翼取付角θ≦45°」の範囲では、すべての角度において羽根車2の回転に対する抵抗が増大することがないため、より確実にモータ入力Wmが低減する。また、図51の結果から、抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合、少なくとも「20°≦翼取付角θ≦50°」の範囲では、同一角度のときに外周側先端A2で吸込流れが従来よりも剥離することがないため、騒音値SPLが改善される。さらに、少なくとも「30°≦翼取付角θ≦45°」の範囲では、すべての角度において外周側先端A2で吸込流れが従来よりも剥離することがないため、より確実に騒音値SPLが改善される。

【0127】

このように、本実施の形態においては、図50および図51に示すように、翼取付角θに、送風効率の向上を実現させるための最適範囲が存在する。したがって、図50および図51の結果を総合すると、少なくとも「20°≦翼取付角θ≦50°」の範囲では、同一角度においてモータの消費電力の低減および騒音の低減を実現でき、さらに、少なくとも「30°≦翼取付角θ≦45°」の範囲では、すべての角度においてモータの消費電力の低減および騒音の低減を実現できる。

【0128】

以上、本実施の形態においては、3つの円弧で圧力面P2および負圧面P3を形成し、さらに、前述した範囲の中で翼取付角θを調整する。これにより、羽根車2の回転に対する抵抗が増大することがなくなり、かつ外周側先端A2で吸込流れが剥離することがなくなるため、送風効率の向上を実現できる。なお、負圧面および圧力面における円弧の数については、これに限らず、たとえば、4つ以上の円弧を含むこととしてもよい。

【0129】

実施の形態7.

図52は、本発明にかかる貫流送風機に使用される羽根車の拡大図であり、図53、図54は、本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼2bの実施の形態7の形状を示す図である。なお、本実施の形態における翼2b以外の構成については、前述した実施の形態1における図1〜図5の空気調和機および貫流送風機と同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。

【0130】

図52において、本発明にかかる貫流送風機の羽根車2は、複数の翼2bとこれらを支持するリング2cとから構成される複数の単体2aを軸方向に連結し、さらに、各単体を羽根車回転方向に外周側先端部において所定距離γ分だけずらすように回転させ、翼2bの取り付け位置がすべて異なる位置になるようにする。

【0131】

図53、図54の翼2bにおいて、P2は、3つの円弧P2a(本実施の形態では外周側圧力面P2aと呼ぶ),P2b(本実施の形態では中央部圧力面P2bと呼ぶ),P2c(本実施の形態では内周側圧力面P2cと呼ぶ)で形成された羽根車回転方向側の圧力面であり、P3は、3つの円弧P3a(本実施の形態では外周側負圧面P3aと呼ぶ),P3b(本実施の形態では中央部負圧面P3aと呼ぶ),P3c(本実施の形態では内周側負圧面P3cと呼ぶ)で形成された圧力面P2と対抗する負圧面であり、A1およびA2は、圧力面P2と負圧面P3に接する内周側先端部および外周側先端部である。

【0132】

また、O2a、O2bおよびO2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の中心であり、R2a、R2bおよびR2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の半径であり、O3a、O3bおよびO3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の中心であり、R3a、R3cおよびR3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の半径である。

【0133】

このように、本発明にかかる貫流送風機1の羽根車2に用いられる翼2bは、各単体2aを、羽根車回転方向に外周側先端部において所定距離γ分だけずらすように回転させ、取り付か位置がすべて異なるように連結し、さらに、圧力面P2および負圧面P3がともに三つの円弧をもち、羽根車回転方向Jに対して凹形状となる。

【0134】

図55は、ずらし角度=0゜の場合とずらし角度=4゜の場合における騒音の周波数特性を示す図である。本実施の形態の貫流送風機においては、各羽根車単体2aを、「羽根車回転方向に外周側先端部において所定距離γ分だけずらし、かつ翼2bの取り付け位置がすべて異なるように」、連結している。これにより、たとえば、各羽根車単体2aで低周波数領域に特異音S1が発生した場合においても、各羽根車単体2aで発生する時間が異なるため、特異音S1の最大騒音値Smが分散され、全体としてそのレベルを低減させることができる。

【0135】

具体的にいうと、図55に示すように、ずらし角度=0゜における低周波数領域の特異音S10の最大騒音値Sm0は、各単体の騒音が多重化され、やや先のとがった周波数特性を示しているが、本実施の形態のずらし角度=4゜における低周波数領域の特異音S11の最大騒音値Sm1では、各単体の騒音が分散され、変動が少なく、かつ最大騒音レベルの低い周波数特性を示している。

【0136】

このように、本実施の形態においては、各羽根車単体2aを、「羽根車回転方向に外周側先端部において所定距離γ分だけずらし、かつ翼2bの取り付け位置がすべて異なるように」、連結しているため、たとえば、各羽根車単体2aに特異音が発生している場合においても、その騒音が時系列的に分散され、騒音のピークを低くすることができる。なお、前述した実施の形態1〜7の構成に、本実施の形態の構成を適用することにより、さらに騒音の少ない貫流送風機を得ることができる。

【0137】

実施の形態8.

図56は、本発明にかかる貫流送風機の実施の形態8の構成を示す図である。図56に示すように、本実施の形態においては、各羽根車単体2aにおける翼2bの取り付け間隔λを不等ピッチとする(λ1、λ2、λ3、λ4、λ5、…)。なお、本実施の形態における翼2b以外の構成については、前述した実施の形態1における図1〜図5の空気調和機および貫流送風機と同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。

【0138】

図57は、従来の貫流送風機と本実施の形態における貫流送風機のそれぞれの周波数特性を示す図である。たとえば、羽根車単体2aに特異音S10が発生した場合、従来の貫流送風機においては、各羽根車単体2aの特異音S10が多重化され、鋭いピークをもつ周波数特性となる(図57(a)参照)。すなわち、羽根車単体2aに特異音S10が発生した場合には、特異音S10が強調されることとなる。

【0139】

しかしながら、本実施の形態の貫流送風機においては、羽根車単体2aの各翼2bが不等ピッチであるため、各翼2bどうしで特異音S20を打ち消しあうことができるため、特異音が発生しづらくなる(図57(b)参照)。

【0140】

また、本実施の形態の貫流送風機においては、これに限らず、たとえば、羽根車単体2aの各翼2bを不等ピッチとし、さらに、各羽根車単体2aを、羽根車回転方向に角度γ゜だけずらして連結する(実施の形態7の構成)ことにより、さらに効率良く特異音S30を打ち消しあうことができるため、前述した実施の形態7の貫流送風機よりも、さらに特異音を低減することができる(図57(c)参照)。

【0141】

実施の形態9.

図58は、本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼2bの実施の形態9の形状を示す図である。なお、本実施の形態における翼2b以外の構成については、前述した実施の形態1における図1〜図5の空気調和機および貫流送風機と同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。また、本実施の形態においては、実施の形態8と同様に、各羽根車単体2aにおける翼2bの取り付け間隔λを不等ピッチとし(λ1、λ2、λ3、λ4、λ5、…)、さらに、実施の形態7と同様に、各羽根車単体2aを、羽根車回転方向に角度γ゜だけずらし、かつ翼2bの取り付け位置がすべて異なるように、連結する。また、本実施の形態の翼断面2bについては、実施の形態6に記載の条件を満たすものとする。すなわち、翼2bの取付角を、「30°≦翼取付角θ≦45°」の範囲に限定する。

【0142】

図58の翼2bにおいて、P2は、3つの円弧P2a(本実施の形態では外周側圧力面P2aと呼ぶ),P2b(本実施の形態では中央部圧力面P2bと呼ぶ),P2c(本実施の形態では内周側圧力面P2cと呼ぶ)で形成された羽根車回転方向側の圧力面であり、P3は、3つの円弧P3a(本実施の形態では外周側負圧面P3aと呼ぶ),P3b(本実施の形態では中央部負圧面P3aと呼ぶ),P3c(本実施の形態では内周側負圧面P3cと呼ぶ)で形成された圧力面P2と対抗する負圧面であり、A1およびA2は、圧力面P2と負圧面P3に接する内周側先端部および外周側先端部である。

【0143】

また、O2a、O2bおよびO2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の中心であり、R2a、R2bおよびR2cは、外周側圧力面P2a、中央部圧力面P2bおよび内周側圧力面P2cの円弧の半径であり、O3a、O3bおよびO3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の中心であり、R3a、R3cおよびR3cは、それぞれ負圧面P3の外周側負圧面P3a、中央部負圧面P3bおよび内周側負圧面P3cの円弧の半径である。

【0144】

上記のように構成される本実施の形態の空気調和機においては、図3に示すとおり、羽根車2の吸い込み側に、アルミフィン13aと配管13bで構成されるフィンチューブ熱交換器13が配設されている。この状態で、たとえば、フィンチューブ熱交換器13に空気が流れる場合、配管13bからは、後流が流出されることになる。

【0145】

図59は、配管13bから流出される後流の様子を示す図である。たとえば、翼ピッチλが等間隔の従来の貫流送風機の各翼に対して、図示のような後流G2が流れる場合、各羽根車単体2aにおいては、回転音Pkが発生してしまう。また、従来の貫流送風機のように、圧力面P2および負圧面P3が単一の円弧を形成するような場合には、たとえば、風向変更ベーン15にて吹出口14を閉鎖ぎみにしたときや、ホコリ等が付着して通風抵抗が増大した場合に、低周波数領域に特異音S1が発生してしまう(図60(b)参照)。

【0146】

そこで、本実施の形態においては、翼2bの圧力面P2および負圧面P3を複数の円弧で形成し、さらに、各羽根車単体2aにおける翼2bの取り付け間隔λを不等ピッチとし、各羽根車単体2aを、羽根車回転方向に角度γ゜だけずらしかつ翼2bの取り付け位置がすべて異なるように連結する。これにより、図60(a)に示すように、回転音Pkおよび特異音S1が抑制され、良好な聴感を得ることができる。

【0147】

実施の形態10.

本実施の形態においては、たとえば、図1〜図5に示すような空気調和機に限らず、たとえば、熱交換器13の羽根車側の側面に沿って二次的なフィルタが配設された空気調和機に対して適用する。なお、本実施の形態においては、実施の形態8または9と同様に、各羽根車単体2aにおける翼2bの取り付け間隔λを不等ピッチとし(λ1、λ2、λ3、λ4、λ5、…)、さらに、実施の形態7と同様に、各羽根車単体2aを、羽根車回転方向に角度γ゜だけずらし、かつ翼2bの取り付け位置がすべて異なるように、連結する。

【0148】

図61は、本発明にかかる空気調和機の縦断面図である。なお、前述した図3と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。図61において、12aは着脱可能な2次フィルタである。本実施の形態における二次的なフィルタとしては、たとえば、一次的なフィルタ12よりも目が細かく、フィルタ12で取りきれないホコリや、冷房時の湿気により熱交換器13の表面に発生したカビ等を除去し、吹き出し空気の清浄化するものが考えられる。

【0149】

このように、本実施の形態においては、上記羽根車の構成を用い、さらに、前述したフィルタ12に加えて二次的なフィルタ(2次フィルタ12a)を追加することで、通風抵抗が付加されるような場合においても、効率良く、回転音Pkおよび低周波数領域の特異音S1を除去することができる。また、熱交換器等で発生したカビを効率よく除去できるため、吹き出し空気が清浄され、よりきれいな空気による空調が可能となる。

【0150】

【発明の効果】

以上、説明したとおり、本発明によれば、羽根車吸込側にホコリ等が付着した場合や、風向変更ベーンが稼動し吹出口を狭めて抵抗が増加した場合においても、モータ入力の消費電力を高くしてしまうことなく、負圧面での流れの剥離を抑制することができるため、低周波数領域の特異音を低減することができる。これにより、作動環境が変化した場合においても、設置環境を静粛化可能な貫流送風機を得ることができる、という効果を奏する。

【0151】

つぎの発明によれば、翼断面形状がなめらかな曲線となるため、圧力面での流れの衝突が抑制され、さらに翼間の流路幅が確保され、その結果、送風効率が維持/改善される。また、流れの剥離が抑制されることから騒音が低減される。これにより、作動環境が変化した場合においても、設置環境を静粛化可能な貫流送風機を得ることができる、という効果を奏する。

【0153】

つぎの発明によれば、翼間の流路幅を減少させないようにしているため、騒音値を悪化させずに、翼の吸い込み側での流れの衝突を少なく、かつ損失を小さくできるため、送風効率が改善され、さらにモータの消費電力値も改善される。これにより、低消費電力を実現可能な貫流送風機を得ることができる、という効果を奏する。

【0154】

つぎの発明によれば、翼間の流路幅が維持できることからモータの消費電力が維持/改善され、負圧面での流れが剥離しないことから低周波数領域の特異音が低減される。これにより、低消費電力および設置環境の静粛化を実現可能な貫流送風機を得ることができる、という効果を奏する。

【0155】

つぎの発明によれば、各羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なるように、羽根車の回転方向に所定の角度だけずらして連結しているため、たとえば、各羽根車単体に特異音が発生している場合においても、その騒音が時系列的に分散され、騒音のピークを低くすることが可能な貫流送風機を得ることができる、という効果を奏する。

【0156】

つぎの発明によれば、羽根車単体の各翼が不等ピッチであるため、特異音が強調されることなく、各翼どうしで特異音を打ち消しあうことができるため、特異音が発生しづらい貫流送風機を得ることができる、という効果を奏する。

【0157】

つぎの発明によれば、圧力面および負圧面を複数の円弧で形成し、各羽根車単体における翼の取り付け間隔を不等ピッチとし、さらに、各羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なるように、羽根車の回転方向に所定の角度だけずらして連結する。これにより、ホコリ等の抵抗が付加された場合においても回転音および特異音が抑制され、良好な聴感を得ることが可能な貫流送風機を得ることができる、という効果を奏する。

【0158】

つぎの発明によれば、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、負圧面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置に、送風効率を向上させるための最適範囲が存在する。したがって、最大になる点の位置を調整することにより、特異音および消費電力の低減を図ることができ、それに伴って、ホコリ等の抵抗が付加された場合においても、低消費電力でかつ良好な聴感を得ることが可能な空気調和機を得ることができる、という効果を奏する。

【0159】

つぎの発明によれば、内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、圧力面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置に、送風効率を向上させるための最適範囲が存在する。したがって、圧力面に複数の円弧を形成し、前記最大になる点の位置を調整することにより、内周側先端部および外周側先端部で流れの剥離が抑制され、さらに圧力面が複数の円弧を有することから流れがスムーズになるため、ホコリ等の抵抗が付加された場合においても、送風効率の向上、低消費電力、および低騒音を実現可能な空気調和機を得ることができる、という効果を奏する。

【0161】

つぎの発明によれば、翼弦線と、翼の最大肉厚点と、の垂直距離が最大になる点の位置に、送風効率の向上を実現させるための最適範囲が存在する。したがって、複数の円弧で圧力面および負圧面を形成し、前記最大肉厚点の位置を調整することにより、吸い込み時および吹き出し時における流路面積が増大するため、翼間の実質的流路が狭まらず、送風効率の向上を実現可能な空気調和機を得ることができる、という効果を奏する。また、低消費電力でかつ良好な聴感を得ることが可能な空気調和機を得ることができる、という効果を奏する。

【0162】

つぎの発明によれば、翼取付角に、送風効率の向上を実現させるための最適範囲が存在する。したがって、複数の円弧で圧力面および負圧面を形成し、さらに、最適な範囲の中で翼取付角を調整することにより、羽根車の回転に対する抵抗が増大することがなくなり、かつ外周側先端で吸い込み流れが剥離することがなくなるため、送風効率の向上を実現可能な空気調和機を得ることができる、という効果を奏する。また、低消費電力でかつ良好な聴感を得ることが可能な空気調和機を得ることができる、という効果を奏する。

【0163】

つぎの発明によれば、各羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なるように、羽根車の回転方向に所定の角度だけずらして連結しているため、たとえば、各羽根車単体に特異音が発生している場合においても、その騒音が時系列的に分散され、騒音のピークを低くすることが可能な空気調和機を得ることができる、という効果を奏する。

【0164】

つぎの発明によれば、羽根車単体の各翼が不等ピッチであるため、特異音が強調されることなく、各翼どうしで特異音を打ち消しあうことができるため、ホコリ等の抵抗が付加された場合においても、特異音が発生しづらい空気調和機を得ることができる、という効果を奏する。

【0165】

つぎの発明によれば、圧力面および負圧面を複数の円弧で形成し、各羽根車単体における翼の取り付け間隔を不等ピッチとし、さらに、各羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なるように、羽根車の回転方向に所定の角度だけずらして連結する。これにより、ホコリ等の抵抗が付加された場合においても、回転音および特異音が抑制され、良好な聴感を得ることが可能な空気調和機を得ることができる、という効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明にかかる空気調和機の構成を示す図(外観図)である。

【図2】 本発明にかかる空気調和機の部分断面図である。

【図3】 本発明にかかる空気調和機の縦断面図である。

【図4】 本発明にかかる貫流送風機の構成を示す図(斜視図)である。

【図5】 本発明にかかる貫流送風機の縦断面図である。

【図6】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態1の形状を示す図である。

【図7】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態1の形状を示す図である。

【図8】 最大高さ点M3が羽根車内周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。

【図9】 図8に示す翼2bを用いた空気調和機の周波数特性を示す図である。

【図10】 最大高さ点M3が羽根車外周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。

【図11】 同一風量時における実施の形態1の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm3/Ltと最大騒音レベルSmとの関係を示す図である。

【図12】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm3/Ltと最大騒音レベルSmとの関係を示す図(実施の形態1)である。

【図13】 同一風量時における実施の形態1の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm3/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【図14】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm3/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図(実施の形態1)である。

【図15】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態2の形状を示す図である。

【図16】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態2の形状を示す図である。

【図17】 最大高さ点M3が羽根車内周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。

【図18】 最大高さ点M3が羽根車外周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。

【図19】 同一風量時における実施の形態2の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm3/Ltと最大騒音レベルSmとの関係を示す図である。

【図20】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm3/Ltと最大騒音レベルSmとの関係を示す図(実施の形態2)である。

【図21】 同一風量時における実施の形態2の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm3/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【図22】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm3/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図(実施の形態2)である。

【図23】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態3の形状を示す図である。

【図24】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態3の形状を示す図である。

【図25】 最大高さ点M2が羽根車外周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。

【図26】 最大高さ点M2が羽根車内周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。

【図27】 同一風量時における実施の形態3の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm2/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【図28】 同一風量時における実施の形態3の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm2/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。

【図29】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm2/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【図30】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm2/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。

【図31】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態4の形状を示す図である。

【図32】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態4の形状を示す図である。

【図33】 同一風量時における実施の形態4の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm2/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【図34】 同一風量時における実施の形態4の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Lm2/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。

【図35】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm2/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【図36】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Lm2/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。

【図37】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態5の形状を示す図である。

【図38】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態5の形状を示す図である。

【図39】 本発明にかかる空気調和機の騒音周波数特性を示す図である。

【図40】 最大肉厚点Otmが羽根車外周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。

【図41】 最大肉厚点Otmが羽根車内周側に近い場合における翼2bの形状を示す図である。

【図42】 同一風量時における実施の形態5の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Ltm/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【図43】 同一風量時における実施の形態5の貫流送風機および従来の貫流送風機の、比率Ltm/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。

【図44】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Ltm/Ltとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【図45】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の比率Ltm/Ltと騒音値SPLとの関係を示す図である。

【図46】 本発明にかかる空気調和機の縦断面図である。

【図47】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態6の形状を示す図である。

【図48】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態6の形状を示す図である。

【図49】 本発明にかかる空気調和機の騒音周波数特性を示す図である。

【図50】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の翼取付角θとモータ入力Wmとの関係を示す図である。

【図51】 抵抗体19にホコリ等の抵抗が負荷された場合の翼取付角θと最大騒音レベルSmとの関係を示す図である。

【図52】 本発明にかかる貫流送風機に使用される羽根車の拡大図である。

【図53】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態7の形状を示す図である。

【図54】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態7の形状を示す図である。

【図55】 角度γ=0゜の場合と角度γ=4゜の場合における騒音の周波数特性を示す図である。

【図56】 本発明にかかる貫流送風機の実施の形態8の構成を示す図である。

【図57】 従来の貫流送風機と実施の形態8における貫流送風機のそれぞれの周波数特性を示す図である。

【図58】 本発明にかかる貫流送風機の羽根車に用いられる翼の実施の形態9の形状を示す図である。

【図59】 配管13bから流出される後流の様子を示す図である。

【図60】 従来の貫流送風機と実施の形態9における貫流送風機のそれぞれの周波数特性を示す図である。

【図61】 本発明にかかる空気調和機の縦断面図である。

【図62】 特開平11−83062に記載された空気調和機本体の縦断面図である。

【図63】 従来の空気調和機本体に含まれる貫流送風機部分の斜視図である。

【図64】 従来の貫流送風機の構成を示す図である。

【図65】 翼101bの断面形状を示す図である。

【図66】 空気調和機の騒音周波数特性を示す図である。

【図67】 特公昭38−17526号公報に記載された貫流送風機の断面図である。

【図68】 従来の貫流送風機における羽根車の翼の一例を示す図である。

【図69】 従来の貫流送風機における羽根車の翼の一例を示す図である。

【符号の説明】

1 貫流送風機、2 羽根車、2a 羽根車単体、2b 翼、2c リング、3a スタビライザー、3b ガイドウォール、4 ノズル、5 モータ、6 回転軸、8 電気品箱、10 空気調和機、10a ハウジング、11a 正面吸込グリル(抵抗体)、11b 上部吸込グリル(抵抗体)、12 フィルタ(抵抗体)、12a 2次フィルタ、13 熱交換器(抵抗体)、13a アルミフィン、13b 配管、14 吹出口、15 風向変更ベーン、15a 左右ベーン、15b 上下ベーン、17 壁、18 部屋、19 抵抗体、P 2 圧力面、P 3 負圧面、A1 内周側先端部、A2 外周側先端部、L 翼弦線、 L m3 最大高さ距離(翼弦線との垂直距離が最大となる点の位置)、Lt 翼弦線長、O tm 最大肉厚点、θ 翼取付角(翼弦線と羽根車の回転軸の中心と翼の内周側の先端とを通る線分との、なす角)、γ 所定角度、λ 1 ,λ 2 ,λ 3 ,λ 4 ,λ 5 ,λ 6 不等ピッチ。

Claims (14)

- 複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、ホコリの抵抗が負荷される抵抗体を通して一方から空気を吸い込み、その後、他方にその空気を吹き出す貫流送風機において、

前記羽根車の翼は、

少なくとも1つの円弧を含む圧力面と複数の円弧を含む負圧面とを用いて形成された凹型の形状であり、

内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記負圧面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする貫流送風機。 - 複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、ホコリの抵抗が負荷される抵抗体を通して一方から空気を吸い込み、その後、他方にその空気を吹き出す貫流送風機において、

前記羽根車の翼は、

複数の円弧を含む圧力面および負圧面を用いて形成された凹型の形状であり、

内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記圧力面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする貫流送風機。 - 複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、ホコリの抵抗が負荷される抵抗体を通して一方から空気を吸い込み、その後、他方にその空気を吹き出す貫流送風機において、

前記羽根車の翼は、

複数の円弧を含む圧力面および負圧面を用いて形成された凹型の形状であり、

内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記翼の最大肉厚点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする貫流送風機。 - 複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、ホコリの抵抗が負荷される抵抗体を通して一方から空気を吸い込み、その後、他方にその空気を吹き出す貫流送風機において、

前記羽根車の翼は、

複数の円弧を含む負圧面および圧力面を用いて形成された凹型の形状であり、

内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記羽根車の回転軸の中心と翼の内周側の先端とを通る線分との、なす角を、「20°≦前記なす角≦50°」の範囲内とすることを特徴とする貫流送風機。 - 前記複数の羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なる位置になるように、回転方向に所定角度分だけずらして連結することを特徴とする請求項1〜4のいずれか一つに記載の貫流送風機。

- 前記羽根車の翼の間隔を不等ピッチとすることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一つに記載の貫流送風機。

- 前記羽根車の翼の間隔を不等ピッチとし、

さらに、前記複数の羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なる位置になるように、回転方向に所定角度分だけずらして連結することを特徴とする請求項1〜4のいずれか一つに記載の貫流送風機。 - 複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、吸い込みグリル側からフィルタ処理後の空気を吸い込み、その後、吹出口にその空気を吹き出す空気調和機において、

前記羽根車の翼は、

少なくとも1つの円弧を含む圧力面と複数の円弧を含む負圧面とを用いて形成された凹型の形状であり、

内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記負圧面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする空気調和機。 - 複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、吸い込みグリル側からフィルタ処理後の空気を吸い込み、その後、吹出口にその空気を吹き出す空気調和機において、

前記羽根車の翼は、

複数の円弧を含む圧力面および負圧面を用いて形成された凹型の形状であり、

内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記圧力面上の点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする空気調和機。 - 複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、吸い込みグリル側からフィルタ処理後の空気を吸い込み、その後、吹出口にその空気を吹き出す空気調和機において、

前記羽根車の翼は、

複数の円弧を含む圧力面および負圧面を用いて形成された凹型の形状であり、

内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記翼の最大肉厚点と、の垂直距離が最大になる点の位置を、「翼外周側から(0.3×翼弦線長)の位置<垂直距離が最大になる点の位置<翼外周側から(0.5×翼弦線長)の位置」の範囲内とすることを特徴とする空気調和機。 - 複数の翼とそれらを支持するリングで構成される複数の羽根車単体を回転軸方向に連結したモータ駆動の羽根車を備え、その羽根車の回転により、吸い込みグリル側からフィルタ処理後の空気を吸い込み、その後、吹出口にその空気を吹き出す空気調和機において、

前記羽根車の翼は、

複数の円弧を含む負圧面および圧力面を用いて形成された凹型の形状であり、

内周側先端部および外周側先端部の回転方向側に接する線分である翼弦線と、前記羽根車の回転軸の中心と翼の内周側の先端とを通る線分との、なす角を、「20°≦前記なす角≦50°」の範囲内とすることを特徴とする空気調和機。 - 前記複数の羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なる位置になるように、回転方向に所定角度分だけずらして連結することを特徴とする請求項8〜11のいずれか一つに記載の空気調和機。

- 前記羽根車の翼の間隔を不等ピッチとすることを特徴とする請求項8〜11のいずれか一つに記載の空気調和機。

- 前記羽根車の翼の間隔を不等ピッチとし、

さらに、前記複数の羽根車単体を、翼の取り付け位置がすべて異なる位置になるように、回転方向に所定角度分だけずらして連結することを特徴とする請求項8〜11のいずれか一つに記載の空気調和機。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000078339A JP3866897B2 (ja) | 2000-03-21 | 2000-03-21 | 貫流送風機および空気調和機 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000078339A JP3866897B2 (ja) | 2000-03-21 | 2000-03-21 | 貫流送風機および空気調和機 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2001263285A JP2001263285A (ja) | 2001-09-26 |

| JP3866897B2 true JP3866897B2 (ja) | 2007-01-10 |

Family

ID=18595768

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2000078339A Expired - Lifetime JP3866897B2 (ja) | 2000-03-21 | 2000-03-21 | 貫流送風機および空気調和機 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3866897B2 (ja) |

Families Citing this family (14)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2006152886A (ja) * | 2004-11-26 | 2006-06-15 | Toshiba Kyaria Kk | 横流ファン、空気調和機の室内機 |

| JP4687675B2 (ja) * | 2007-03-28 | 2011-05-25 | 三菱電機株式会社 | 貫流送風機および空気調和機 |

| JP5805413B2 (ja) * | 2011-03-28 | 2015-11-04 | ミネベア株式会社 | 遠心式ファン |

| JP5143317B1 (ja) | 2012-04-06 | 2013-02-13 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置の室内機 |

| CN103573694B (zh) * | 2012-07-26 | 2016-08-10 | 珠海格力电器股份有限公司 | 贯流叶轮、贯流风机及壁挂式空调器 |

| WO2014038467A1 (ja) * | 2012-09-04 | 2014-03-13 | ダイキン工業株式会社 | クロスフローファン |

| JP5590088B2 (ja) * | 2012-09-28 | 2014-09-17 | ダイキン工業株式会社 | クロスフローファン |

| JP5825339B2 (ja) * | 2013-12-27 | 2015-12-02 | ダイキン工業株式会社 | クロスフローファンの翼 |

| KR102454372B1 (ko) * | 2017-07-06 | 2022-10-12 | 캠브리지 필터 코포레이션 가부시키가이샤 | 공조 설비의 필터의 눈막힘 측정 장치 및 공조 설비 |

| CN108223430B (zh) * | 2017-08-23 | 2024-06-18 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 一种贯流风叶 |

| CN107559234A (zh) * | 2017-09-05 | 2018-01-09 | 广东美的制冷设备有限公司 | 贯流风轮和具有其的空调室内机 |

| CN107956739B (zh) * | 2017-11-23 | 2024-04-26 | 广东美的制冷设备有限公司 | 贯流风轮及空调器 |

| JP7394614B2 (ja) * | 2019-12-18 | 2023-12-08 | サンデン株式会社 | 遠心送風機 |

| WO2022234630A1 (ja) * | 2021-05-07 | 2022-11-10 | 三菱電機株式会社 | 送風機、空気調和装置および冷凍サイクル装置 |

-

2000

- 2000-03-21 JP JP2000078339A patent/JP3866897B2/ja not_active Expired - Lifetime

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2001263285A (ja) | 2001-09-26 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3872012B2 (ja) | 空気調和機 | |

| JP3866897B2 (ja) | 貫流送風機および空気調和機 | |

| EP2270338B1 (en) | Blower and heat pump device using same | |

| WO2007114090A1 (ja) | 多翼ファン | |

| JP3757802B2 (ja) | ターボファン、およびターボファンを用いた送風装置、空気調和機 | |

| WO2003072948A1 (fr) | Ventilateur | |

| CN101253333A (zh) | 离心式风扇以及使用该离心式风扇的空调机 | |

| WO2006126408A1 (ja) | 遠心送風機およびこれを用いた空気調和機 | |

| JP4918650B2 (ja) | 多翼ファン | |

| JP3812537B2 (ja) | 遠心式送風機 | |

| JP4872293B2 (ja) | 遠心式多翼送風機 | |

| JP2004060447A (ja) | 多翼ファン | |

| JP2007205268A (ja) | 遠心ファン | |

| KR100709819B1 (ko) | 횡류팬과 횡류팬을 구비한 공기조화기의 실내기 | |

| WO2007119532A1 (ja) | ターボファン及び空気調和機 | |

| WO2004088210A1 (ja) | 空気調和装置の室外機 | |

| JP4581992B2 (ja) | 遠心送風機および該遠心送風機を備えた空気調和装置 | |

| JP2002048085A (ja) | 多連型多翼送風機用羽根車、多連型多翼送風機および空気調和機 | |

| JP4006703B2 (ja) | 空気調和機 | |

| WO2009136585A1 (ja) | クロスフローファン及びこれを備えた空気調和機 | |

| JP4513200B2 (ja) | 遠心式多翼ファン | |

| JP3744489B2 (ja) | 送風機 | |

| JP2005075347A (ja) | 車両用居住空間の換気、暖房及び/または空調装置のための高効率型空気供給装置 | |

| JP4857495B2 (ja) | 多翼送風機の羽根車及びそれを備えた多翼送風機 | |

| WO2015064617A1 (ja) | 貫流ファン及び空気調和機 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20050518 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20050524 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050715 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20060328 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060523 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20061003 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20061006 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 3866897 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091013 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101013 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111013 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121013 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131013 Year of fee payment: 7 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| EXPY | Cancellation because of completion of term |