JP3817659B2 - 自動二・三輪車のレッグシールド装置 - Google Patents

自動二・三輪車のレッグシールド装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3817659B2 JP3817659B2 JP00902497A JP902497A JP3817659B2 JP 3817659 B2 JP3817659 B2 JP 3817659B2 JP 00902497 A JP00902497 A JP 00902497A JP 902497 A JP902497 A JP 902497A JP 3817659 B2 JP3817659 B2 JP 3817659B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- leg shield

- cover

- radiator

- duct

- view

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 34

- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 description 33

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 16

- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 14

- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 13

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9

- 210000000078 claw Anatomy 0.000 description 6

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 5

- 239000000945 filler Substances 0.000 description 4

- 238000002347 injection Methods 0.000 description 4

- 239000007924 injection Substances 0.000 description 4

- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 4

- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 4

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 238000005192 partition Methods 0.000 description 3

- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2

- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 2

- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2

- 235000021189 garnishes Nutrition 0.000 description 2

- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2

- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2

- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1

- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 1

- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1

- 239000000463 material Substances 0.000 description 1

- 238000000034 method Methods 0.000 description 1

- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1

- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1

- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Automatic Cycles, And Cycles In General (AREA)

- Professional, Industrial, Or Sporting Protective Garments (AREA)

- Motorcycle And Bicycle Frame (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は自動二・三輪車に関し、特に、運転者の脚部前部を覆うように設けたレッグシールド装置の改良に関する。

【0002】

【従来の技術】

自動二・三輪車のレッグシールド装置として、例えば、実公平5−37757号公報「自動二輪車等の車両のレッグシールド装置」がある。

上記技術は、その公報の第1図及び第2図によれば、フロントカバー8(番号は公報に記載されたものを引用した。以下同じ。)の両側部にレッグシールド装置10,10を設け、これらレッグシールド装置10,10が、フロントカバー8の側縁部9aに沿って前後開閉可能に取付けた導風板11と、フロントカバー8の上・下縁部9b,9cに沿って前後開閉可能に取付けた上下のフラップ12,13とからなる。

そして、導風板11及び上下のフラップ12,13を、フロントカバー8の面に沿うように外方へ開くことにより、運転者に対する風防効果(ウインドプロテクション効果)が高まるというものである。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記従来の技術は、フロントカバー8の側縁部9aや上・下縁部9b,9cに沿って導風板11及び上下のフラップ12,13を設けたので、車幅寸法が大きくなり自動二輪車等の車両が大型化する。

【0004】

そこで本発明の目的は、自動二・三輪車の大型化を抑制しつつ、運転者の脚部への風防効果を高める技術を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、請求項1記載の発明は、フロントカバーの前面に開けた導風口から取入れた走行風を、運転者の脚部を覆うためのレッグシールドに向って導くようにした自動二・三輪車であって、レッグシールドの側端部から走行風を斜め後方へ噴出させる排出口を、レッグシールドに開けたことを特徴とする。

【0006】

フロントカバーの導風口から取入れた走行風は、レッグシールドの側端部に開けた排出口から斜め後方へ噴出する。そして、噴出した走行風(後面流)が、レッグシールドの側端部を越えた前面流と合流するため、レッグシールドの背面に発生する負圧は小さくなる。この結果、前面流をレッグシールドの背面側へ巻き込む力が弱くなるので、前面流はレッグシールドの周縁から回り込まずに、そのまま後方へ流れる。このようなことから、運転者の脚部への風防効果が高まる。風防効果が高いので、自動二・三輪車から突出した防風装置を設ける必要がない。突出した防風装置がないので、自動二・三輪車の外観形状や寸法は変わらず、従って、自動二・三輪車の大型化を抑制し、外観性を高めるとともに、運転者の脚部への風防効果を高めることができる。

【0007】

さらに請求項1記載の発明は、フロントカバーの内部に、導風口から取入れた走行風をレッグシールドに向って導くL字状のダクトを取付け、このL字状のダクトの出口をレッグシールドの排出口から一定距離だけ離したことを特徴とする。

【0008】

ダクトをフロントカバーにのみ取付けるだけですむので、ダクトの取付け構造が簡単である。さらには、ダクトがL字状なので、自動二・三輪車の正面からフロントカバーの後方は見えない。このため、自動二・三輪車の外観性が高まる。

【0009】

請求項2記載の発明は、前記ダクトの下部にドレン孔を開けたことを特徴とする。

【0010】

雨天走行中に、フロントカバーの導風口から入った雨水はダクトの下部に開けたドレン孔から抜出る。このため、フロントカバーの底部やダクトの底部に水が溜まる心配はない。

【0011】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態を添付図面に基づいて以下に説明する。

なお、「前」、「後」、「左」、「右」、「上」、「下」は運転者から見た方向に従い、Frは前側、Rrは後側、Lは左側、Rは右側、CLは車幅方向中央を示す。また、図面は符号の向きに見るものとする。

【0012】

図1は本発明に係る自動二輪車の側面図である。

自動二輪車1は例えばスクータ型自動二輪車であり、このスクータ型自動二輪車(以下、「スクータ1」と記す。)は、ダブルクレードル型車体フレーム2と、この車体フレーム2のヘッドパイプ3に取付けたフロントフォーク4と、このフロントフォーク4に取付けた前輪5並びにフロントフェンダ6と、フロントフォーク4に連結したハンドル7と、車体フレーム2の各パイプで囲まれたクレードルスペース内に配置した燃料タンク8、ラジエータ用リザーブタンク9並びにラジエータ10と、クレードルスペースの後方に配置し前部に水冷エンジン11を備えたパワーユニット12と、このパワーユニット12の前部を車体フレーム2に取付けるためのリンク機構13と、パワーユニット12の後端部を車体フレーム2に懸架するためのリヤクッション14と、パワーユニット12の後部に取付けた後輪15と、車体フレーム2の後部上部に配置したシート16と、車体フレーム2を覆うボディカバー17とからなる。

【0013】

ボディカバー17は、ヘッドパイプ3の前部及び前輪5の上部を覆うフロントカバー21と、このフロントカバー21の後部を覆うインナカバー22と、運転者の足を載せる低床式足載板としての左右のステップフロア23(この図では手前側だけを示す。以下同じ。)と、これらステップフロア23の外縁から下方へ延ばした左右のフロアスカート24と、これらフロアスカート24の下縁間を覆うアンダーカバー25と、インナカバー22から後方へ延ばし車体フレーム2の長手中央を覆うセンターカバー26と、このセンターカバー26から後方へ延ばし車体フレーム2の後部両側面を覆うサイドカバー27と、これらサイドカバー27の外縁から下方へ延ばした左右のロアサイドカバー28と、これらロアサイドカバー28の後方で車体フレーム2の後端下部を覆うリヤセンターカバー29と、このリヤセンターカバー29の上方で車体フレーム2の後端上部を覆うリヤアッパカバー30とからなる。

【0014】

図中、41はヘッドランプ、42はウインカー、43は給油用リッド、44は点火プラグ点検用リッド、45はメインスタンド、46はエアクリーナ、47はリヤグリップ、48はテールランプ、49はリヤフェンダである。

【0015】

図2は本発明に係る自動二輪車の前部の拡大側面図である。

ハンドル7は、ハンドル7の後面を覆う後部ハンドルカバー33a並びにハンドル7の前面や上面を覆う前部ハンドルカバー33bからなるハンドルカバー33と、フロントカバー21の上方でハンドル7にステー7a,7bで固定した透明のウインドスクリーン34と、このウインドスクリーン34の前面下部に設けたカバー部材としてのスクリーンガーニッシュ35とを備える。

このような構成では、ハンドル7のパイプに後部ハンドルカバー33aをボルト止めし、この後部ハンドルカバー33aに前部ハンドルカバー33bをボルト止めし、ハンドル7のパイプにステー7a,7bにてウインドスクリーン34をボルト止めし、後部ハンドルカバー33aの下部にスクリーンガーニッシュ35の後部下部をボルト止めし、前部ハンドルカバー33bの上部にスクリーンガーニッシュ35の後部上部をボルト止めすることになる。

【0016】

ところで、スクータ1は運転者の脚部への風防効果を高めた左右の風防装置50,50を備えたものであり、これら風防装置50,50は導風口21aとダクト51と複数の排出口22b…(…は複数を示す。以下同じ。)とからなる。

詳しくは、ボディカバー17は、フロントカバー21の前面に走行風を導入するための導風口21aを開け、この導風口21aから取入れた走行風をレッグシールド22aに向ってダクト51を介して導き、このダクト51で導いた走行風を、レッグシールド22aの側端部に開けた複数の排出口22b…から噴出させるようにしたものである。これらの排出口22b…は上下に並べて開けた縦長の開口であり、これら開口は上下に並んだ複数のルーバ(整流板)22c…を備える。

【0017】

図3は本発明に係る自動二輪車の中央部の側面図である。

ダブルクレードル型車体フレーム2は、ヘッドパイプ3から斜め下方へ延ばしたメインパイプ61と、このメインパイプ61並びにヘッドパイプ3から立ち下げた側面視略U字状のダウンチューブ62と、このダウンチューブ62の後部下部からメインパイプ61へ後上方に延びたサブフレーム63とを主要構成としたフレームであり、このフレームは、車体長手方向に延びるステイ66を介してステップフロア23を取付けたものである。ステップフロア23の取付け構造については後述する。

【0018】

図4は本発明に係る自動二輪車の燃料タンク回り(ボディカバーを外した姿)の側面図であり、燃料タンク8やリザーブタンク9を、ヘッドパイプ3から斜め下方へ延ばしたメインパイプ61の下面に沿わせて配置したことを示す。

燃料タンク8は側部に第1ブラケット71にてストレーナ72を取付け、第2ブラケット73にて燃料ポンプ74を取付けるものである。

【0019】

図5は本発明に係る自動二輪車のラジエータ回り(ボディカバーを外した姿)の側面図である。

燃料タンク8の直後に配置したラジエータ10は後部にファン81を備え、このファン81の後方(ラジエータ10の後方)に、ラジエータ10からの排風熱気を車体外方へ導くための偏向板82を配置したものであり、この偏向板82はファン81の上方及び後方のみ覆う側面視略逆L字状部材である。

【0020】

アンダーカバー25は車体フレーム2にボルト止めし、また、上記偏向板82で向きを変えられた風(排風熱気)を外部へ排出するために、ファン81の下方及び偏向板82の下方に排出口25aを開けたものであり、この排出口25aは斜め後を向いた多数のルーバ(整流板)25b…を備える。これらの偏向板82及びルーバ25b…は、風の流れを整える整流機構83である。

また、フロントカバー21の前面下部は後述するようにフロントロアカバー31で覆ったものであり、このフロントロアカバー31はアンダーカバー25の前端上部まで延びるものである。

【0021】

ラジエータ10は、水冷エンジン11へ冷却液を吐出する吐出ホース91と、水冷エンジン11から冷却液を戻すリターンホース92と、フィラーキャップ93と連通するフィラーホース94とを接続したものである。フィラーキャップ93はリザーブタンク9ともオーバーフローホース95で接続したものである。

このように、ラジエータ10と水冷エンジン11との間のスペースには、偏向板82並びにラジエータ10からの排風熱気を流す流路を設けた他に、上記ホース類91,92,94,95を配管するだけであり、これらホース類91,92,94,95を合理的に且つ短く配管することができる。

【0022】

ところで、リンク機構13は、車体フレーム2に取付けた第1リンク13aと、この第1リンク13aとパワーユニット12の前部とを連結した第2リンク13bと、車体フレーム2に対して第1リンク13aの揺動量を規制する第1規制部13cと第1リンク13aに対して第2リンク13bの揺動量を規制する第2規制部13dとからなる。

【0023】

図6は本発明に係る自動二輪車の中央部(ボディカバーの一部を外した姿)の平面図であり、フロントカバー21、インナカバー22、ステップフロア23、センターカバー26、燃料タンク8に取付けた備品類、リザーブタンク9を省略して示す。

ボディカバー17は、車両前方から導入した冷却風(車両走行時の走行風を含む)Fcを後方へ向わせる冷却風通路84,84を設け、これら冷却風通路84,84中にラジエータ10を配置し、また、冷却風通路84,84には、冷却風Fcを前記ラジエータ10へ導くための左右のガイド板85,85を設けたものである。

冷却風通路84,84には、ラジエータ10の前方に燃料タンク8、図5に示すリザーブタンク9、燃料ポンプ74などの車両備品を配置した。また、冷却風通路84,84には、上記図5に示す整流機構83を設けたことになる。

左右のフロアスカート24,24は、偏向板82で向きを変えられた風を外部へ排出するための排出口24a,24aを開けたものである。

【0024】

ところで、燃料タンク8やラジエータ10は車幅中央位置に配置し、また、左右のダウンチューブ62,62間の寸法は、燃料タンク8の幅及びラジエータ10の幅より大きい。このため、燃料タンク8やラジエータ10はダウンチューブ62,62に保護される構造となっている。

メインパイプ61は車体長手中央部で平面視略Y字状に分岐し、分岐部分をジョイント65にて結合した部材である。

【0025】

図7は本発明に係る自動二輪車(フロントフォーク、前輪を外した姿)の正面図である。

フロントカバー21は、上部前面の中央部にヘッドランプ41、図示せぬリレー、ヒューズ等を点検するためのランプ点検用リッド36を備えたものである。

また、フロントカバー21に開けた導風口21a及び縦長のダクト51は左右2つであり、レッグシールド22aの側端部に開けた排出口22b…も左右2列である。

【0026】

フロントカバー21の前面下部は、下方へフォーク状に延びることで前面下方を開放したものであり、この開放部及びフロントカバー21の下方両脇にあるフロアスカート24,24間をフロントロアカバー31で覆ったものであり、このフロントロアカバー31は上部にフロントフォーク4を通すための上部開放部31aを開け、また、下部左右にラジエータ用導風口31b,31bを開け、これらラジエータ用導風口31b,31bは多数のルーバ(整流板)31c…を備える。

【0027】

図8は図4の8−8線断面図であり、燃料タンク8の上部の一部に凹部8aを形成し、この凹部8aにリザーブタンク9の少なくとも一部を配置したことを示す。

燃料タンク8は給油口8bに燃料タンクキャップ75を取付け、また、リザーブタンク9は注入口9aに注入口キャップ76を取付けたものであり、このため、リザーブタンク9の注入口キャップ76は、燃料タンクキャップ75の側方に配置したことになる。給油口8b及び注入口9aが高位にあり、また、後方斜め下へ傾いているので、給油作業性や冷却液の注入作業性が良い。

センターカバー26は上部に窓部26aを備え、この窓部26aは上下を仕切板26bにて仕切り、この仕切板26bから給油口8b及び注入口9aを窓部26a内に延ばし、さらに、窓部26aを給油用リッド43で覆ったものである。

【0028】

後述するように、燃料タンクキャップ75及び注入口キャップ76は1つの給油用リッド43でカバーしたものである。1つの給油用リッド43を開くと、燃料タンクキャップ75や注入口キャップ76が並んでいる。このため、1つの給油用リッド43を開くことで、燃料と冷却液の確認作業並びに補充作業ができるので、作業性が良い。給油用リッド43の数量を削減できる。

また、形状の自由度が高い燃料タンク8の一部を凹ませ、この凹部8aにリザーブタンク9の少なくとも一部を配置したので、燃料タンク8並びにリザーブタンク9を配置するためのスペースを削減でき、スペース効率が良い。

後述するが、冷却風通路84,84は、左右のステップフロア23,23に沿って設けた冷却風Fcを通す通路である。

【0029】

図9は図5の9−9線断面図であり、ステップフロア23,23が左右にあることを示す。

冷却風通路84,84は左右のステップフロア23,23に沿って設けたものであり、これらステップフロア23,23の外縁から下方へ左右のフロアスカート24,24を延ばし、これらフロアスカート24,24の下縁間をアンダーカバー25で覆うことで構成した。

従って、ステップフロア23,23、フロアスカート24,24及びアンダーカバー25が冷却風通路84,84を兼ねるので、別部材からなる冷却風通路84,84を設ける必要がない。このため、冷却風通路84,84を広くすることができるので、冷却風を効率良く流すことができ、ラジエータ10の冷却効率を高めることができる。また、別部材からなる冷却風通路84,84が不要なので、冷却風通路84,84を簡単な構造にすることができるとともに、部品数を削減できる。

更に、センターカバー26内のスペースを有効利用してラジエータ10を配置したので、ラジエータ10を大きな高さ寸法に設定することができる。

なお、ラジエータ10は、左右の下部をダウンチューブ62,62のブラケット62d,62dに取付け、左上部をジョイント65のブラケット65aに取付けたものである。また、左右のガイド板85,85は、下部をステー66,66のブラケット66d,66dにクリップ止めし、上部をジョイント65のブラケット65a,65bにクリップ止めしたものである。

【0030】

次に、ラジエータ10回りの冷却風の流れを図10に基づき説明する。

図10は本発明に係るラジエータ回りの作用図である。

ラジエータ10の後方にあるファン81は、ラジエータ10の前方から風を吸引する。このため、外気は冷却風(車両走行時の走行風を含む)Fcとなってラジエータ用導風口31b,31bへ入り、冷却風通路84,84を流れ、ガイド板85,85にて導かれることでラジエータ10へ入る。

ラジエータ10を通った熱気(排風熱気)Fhはファン81から吐出されて偏向板82にて左右方向及び下方に流れを変え、フロアスカート24,24とアンダーカバー25に開けた排出口24a,24a,25aから外部へ流出する。排出口24a,24a,25aから流出した熱気Fhはボディカバー17に沿ってそのまま後方へ流れる。

【0031】

このように、冷却風通路84,84を流れる冷却風Fcをガイド板85,85にてラジエータ10へ導くので、ラジエータ10に冷却風Fcを効率良く流すことができる。このため、ラジエータ10の冷却効率は高まる。

また、ラジエータ10を通った熱気Fhの向きを偏向板82にて変えるので、ラジエータ10の後方にある水冷エンジン11への熱気Fhの影響を防止することができる。

【0032】

更に、偏向板82で向きを変えられた熱気(風)Fhを、フロアスカート24,24とアンダーカバー25との少なくとも一方に開けた排出口24a,24a,25aから外部へ、より積極的に排出するようにしたので、排出側の圧力損失は減する。この結果、冷却風通路84,84に冷却風Fcを効率良く流すことができる。従って、ラジエータ10の冷却効率は高まる。

【0033】

更にまた、ラジエータ10の後方に風の流れを整える整流機構83を設けたので、排出側の圧力損失は低減する。この結果、冷却風通路84,84に冷却風Fcを効率良く流すことができる。従って、冷却風通路84,84中に且つラジエータ10の前方に燃料タンク8、冷却液のリザーブタンク9、燃料ポンプ74などの車両備品を配置しても、ラジエータ10を冷却するのに十分な量の冷却風Fcを効率良く流すことができる。このため、冷却風通路84,84のスペースを有効利用することができる。

【0034】

また、車幅中央にあるラジエータ10に対して、ラジエータ用導風口31b,31bは両脇に偏位している。このため、ラジエータ用導風口31b,31bから侵入した泥水がラジエータ10へ入ることを防止するための規制部材(例えばルーバ)をラジエータ10の直前や冷却風通路84,84に設ける必要がない。

【0035】

次に左の風防装置50を図11〜図14に基づき説明する。なお、右の風防装置50は左の風防装置50と左右対称形であって同一構成なので、説明を省略する。

図11は図7の11−11線断面図であり、左側の導風口21a及びレッグシールド22a回りを示す。

レッグシールド22aはインナーカバー22の両脇から車幅方向へ延びるものであり、その側端部に開けた排出口22bは車幅方向斜め後方を向く。

導風口21aは後方へ向って径を細くした略コーン形状の貫通孔であり、この貫通孔に連通するダクト51は、出口51bをレッグシールド22aの排出口22bの方向に向けた概ねL字状ダクトである。ダクト51がL字状なので、スクータ1の正面からフロントカバー21の後方は見えない。このため、スクータ1の外観性が高まる。

また、ダクト51の出口51bはレッグシールド22aの排出口22bから一定距離だけ離れている。

【0036】

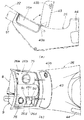

図12は図7の12−12線断面図であり、フロントカバー21の内部にステー52を介して左側のダクト51の下部を1箇所ボルト止めしたことを示す。

【0037】

図13は図7の13−13線断面図であり、導風口21aの周囲において、フロントカバー21の内部に左側のダクト51の上部を2箇所ボルト止めしたことを示す。

このように、図11〜図13から明らかなように、ダクト51をフロントカバー21に取付け、ダクト51の出口51bをレッグシールド22aの排出口22bから一定距離だけ離したので、ダクト51をフロントカバー21にのみ3箇所ボルトにて取付けるだけですむ。このため、ダクト51の取付け構造が簡単であり、取付け作業も容易である。

【0038】

図14(a)〜(e)は本発明に係る左のダクトの構成図であり、(a)は側面図、(b)は(a)の右側面図、(c)は平面図、(d)は(a)のd−d線断面図、(e)は(a)のe−e線断面図である。

左のダクト51は、入口51aを導風口21aに対応した大きさとし、出口51bをレッグシールド22aの形状に沿ってしかも複数の排出口22b…をカバーする大きさとして、入口51aから導入した走行風を図2に示す全ての排出口22b…に概ね均等に導くようにしたものである。

また、ダクト51は下部に上下貫通したドレン孔51cを開けたものである。このため、雨天走行中に、フロントカバー21の導風口21aから入った雨水はダクト51の下部に開けたドレン孔51cから抜出る。このため、フロントカバーの底部やダクトの底部に水が溜まる心配はない。

【0039】

次に、上記構成の左右の風防装置50,50の作用を図15に基づき説明する。

図15は本発明に係る風防装置の作用図である。

スクータ1を走行中に、フロントカバー21の前面に向った走行風(前面流)Fwの一部は導風口21aへ入り、ダクト51を通って、レッグシールド22aの側端部に開けた排出口22bから斜め後方へ噴出する。そして、噴出した走行風(後面流)Uwが、レッグシールド22aの側端部を越えた前面流Fwと合流するため、レッグシールド22aの背面に発生する負圧は小さくなる。この結果、前面流をレッグシールド22aの背面側へ巻き込む力が弱くなるので、前面流Fwはレッグシールド22aの周縁から背面側へ回り込まずに、そのまま後方へ流れる。このようなことから、運転者Mの脚部Maへの風防効果が高まる。風防効果が高いので、スクータ1から突出した防風装置を設ける必要がない。突出した防風装置がないので、スクータ1の外観形状や寸法は変わらず、従って、スクータ1の大型化を抑制し、外観性を高めるとともに、運転者Mの脚部Maへの風防効果を高めることができる。

また、前面流Fwがレッグシールド22aの周縁から背面側へ回り込まずに、そのまま後方へ流れるので、同乗者の脚部への風防効果を高まる。このため、運転者並びに同乗者は快適さを得られる。

【0040】

次に、左のステップフロア23及びフロアスカート24の取付け構造を図16〜図21に基づき説明する。なお、右のステップフロア23及びフロアスカート24は左と左右対称形であって同一構成なので、説明を省略する。

【0041】

図16は本発明に係る左のステップフロア及びフロアスカートの取付け構造の分解斜視図である。

車体フレーム2は、ダウンチューブ62の下部の前部並びに後部にブラケット62a,62bを設け、また、サブフレーム63にボス63a,63aを設けたものである。ステー66は車体長手方向に配列した3つのブラケット(前部ブラケット66a、中部ブラケット66b、後部ブラケット66c)を設けたものであり、これら3つのブラケット66a,66b,66cを車体フレーム2のブラケット62a,62bやボス63a,63aにボルト止めすることで取付けることになる。

前部・中部ブラケット66a,66bは正面視略逆L字状ブラケットであって、これらブラケットの上面に左のステップフロア23をボルト止めするものである。

【0042】

図17は本発明に係る左のステップフロアの取付け構造を示す断面図であり、ダウンチューブ62のブラケット62aに前部ブラケット66aをボルト止めし、この前部ブラケット66aの上面に足載部23aをボルト止めした姿を示す。

足載板としての左のステップフロア23は、足載部23aの内縁(図左端)から上へカバー部23bを延ばした断面視略L字状フロアであり、上面に可撓性材料からなるマット67を載せたものである。ステップフロア23は、足載部23aの内縁近くの上面に設けた段差部23cと、外縁の上面から上へ延びる突条(外縁に沿うように形成した帯状の壁部)23dとを形成し、後述する(図20にて説明)爪付き脚部67aと共に、マット67の横ずれを防止するようにした。

【0043】

ステップフロア23の上面に載せたマット67の横ずれを、段差部23c並びに突条23dにて容易に防止することができる。また、ステップフロア23の上面に突条23dを設けたので、ステップフロア23の曲げ剛性を高めることができる。

ボルト挿通孔23eは、足載部固定用ボルト68の頭部が足載部23aの上面より下げるために凹状である。このため、足載部固定用ボルト68の頭部はマット67に塞がれて見えず、外観性が良い。

【0044】

図18(a),(b)は本発明に係る左のステップフロア(足載板)とフロアスカートとの結合構造を示す図であり、(a)は正面から見た断面図、(b)は要部分解斜視図である。

左のステップフロア23は、外縁(図右端)から下へ一定距離延ばした縦壁部23fと、この縦壁部23fの内方位置にて下へ一定距離延ばした脚部23gとを形成し、且つ、この脚部23gの下部に受け爪部23hとを形成したものである。

【0045】

一方、フロアスカート24は、上縁から内方へ延びた第1横部24bと、この第1横部24bの内端から立上がった立上り部24cと、この立上り部24cの上部から内方へ延びた第2横部24dとを形成したものである。

そして、ステップフロア23にフロアスカート24を取付けるには、第2横部24dの内端を脚部23gに突き当て且つ受け爪部23hに掛けるとともに、立上り部24cを縦壁部23fの裏面に当てて且つ第1横部24bを縦壁部23fの下端に当てる。このように、ステップフロア23の外縁は、ステップフロア23の足載部23a、縦壁部23f及びフロアスカート24の第2横部24dで形成した断面視略コ字形状として、剛性を高めている。

【0046】

図19は本発明に係る左のステップフロア(足載板)とフロアスカートとの固定構造を示す断面図であり、ステップフロア23の足載部23aにフロアスカート24の第2横部24dをビス69aとクリップ付きナット69bとで取付けた姿を示す。

クリップ付きナット69bのクリップは、第2横部24dの内端に弾性を有して差込んだものである。ビス挿通孔23jは、ビス69aの頭部が足載部23aの上面より下げるために凹状である。このため、ビス69aの頭部はマット67に塞がれて見えず、外観性が良い。なお、ビス69aをボルトに変えてもよい。

【0047】

図20は本発明に係る左のマットの取付け構造を示す断面図であり、ステップフロア23は足載部23aにマット取付孔23kを開け、一方、マット67は裏面から下へ延ばした爪付き脚部67aを形成したものである。そして、ステップフロア23にマット67を取付けるには、マット取付孔23kに脚部67aを挿入し、足載部23aに爪を掛ける。

【0048】

図21は本発明に係る左のステップフロア(足載板)の平面図であり、ステップフロア23の足載部23aに、内縁の段差部23c及び外縁の突条23dを設けた状態を示し、また、足載部23aでの2個のボルト挿通孔23e,23eと、4組の脚部23g…、受け爪部23h…並びに成形用孔23i…と、3個のビス挿通孔23j…と、11個のマット取付孔23k…との配置関係を示す。

【0049】

このように、ステップフロア23のの外縁とフロアスカート24の上縁との合せ部分を、上記図18に示す結合構造としたので、簡単な構造で隙間なく取付けることができる。しかも、上記図19に示すように、ステップフロア23とフロアスカート24とをビス止め(締め付け部材で取付け)するものの、少ないビス69a…で取付けることができる。

【0050】

次に燃料タンク8やリザーブタンク9の構造及び取付け構造を図22〜図26に基づき説明する。

図22(a)〜(c)は本発明に係る燃料タンクの構成図であり、(a)は側面図、(b)は(a)の左側面図、(c)は平面図である。

燃料タンク8は、左右2つのタンク半体(左のタンク半体8Aと右のタンク半体8B)を重ねてフランジ8cを溶接等で結合し、(a)のように上面8dを傾斜面とし、この傾斜面に略直角に給油口8bを設け、また、(b)のように一部に凹部8aを形成し、吐出管8eを備えたタンクである。左のタンク半体8Aはタンク取付けボルト8f、第1ブラケット71、第2ブラケット73を取付け、フランジ8cは第1・第2・第3タンク取付け孔8g,8h,8iを開けたものである。第2ブラケット73は(c)のように支持孔73aを有する。

【0051】

図23(a)〜(c)は本発明に係るリザーブタンクの構成図であり、(a)は側面図、(b)は平面図、(c)は(a)の左側面図である。

ラジエータ用冷却液を溜めるリザーブタンク9は、(a)のように水平な左半部から右下方へ右半部を延ばした略へ字状タンクであり、このタンクは右半部の上面を上記燃料タンク8の上面(傾斜面)8dと略同一傾斜角の傾斜面9bとし、この傾斜面9bに略直角に注入口9aを設けたものである。そして、リザーブタンク9は、溜めた冷却液が見えるように半透明のタンクであり、(a),(b)のように傾斜面9bに冷却液のレベルを確認するための突条からなる2条の目盛(上限目盛9cと下限目盛9d)を設けたものである。

図中、9eは吐出口、9fはオーバーフロー口、9gは取付けブラケット、9hは位置決めピン部である。

【0052】

図24は本発明に係る燃料タンク及びリザーブタンクの取付け構造の分解斜視図である。

車体フレーム2は、メインパイプ61の側部に前後2つのボルト61a,61aを備え、左のダウンチューブ62の前部側部に上下2つのボス62c,62cを備え、左右のダウンチューブ62,62を連結するクロスパイプ64にブラケット64aを備えたものである。

【0053】

車体フレーム2に燃料タンク8を取付けるには、メインパイプ61に2つのボルト61a,61aにて燃料タンク8のフランジ8cを取付け、ダウンチューブ62の2つのボス62c,62cにハンガ78を介して燃料タンク8をボルト止めし、クロスパイプ64のブラケット64aに燃料タンク8のフランジをボルト止めする。

また、リザーブタンク9を取付けるには、メインパイプ61に前のボルト61aにてフランジ8cとハンガ77とを共締めして取付け、このハンガ77にリザーブタンク9の取付けブラケット9gをボルト止めし、更に、リザーブタンク9の位置決めピン部9hを燃料タンク8の第2ブラケット73の支持孔73aに挿入して位置決めする。第2ブラケット73の支持孔73aに位置決めピン部9hを挿入するようにしたので、リザーブタンク9の取付け構造が簡単であり、作業が容易である。

【0054】

図25は本発明に係るセンターカバーの斜視図であり、前部上部に窓部26aを設けた姿を示す。

【0055】

図26(a),(b)は本発明に係るセンターカバーの構成図であり、(a)は前部側面図、(b)給油用リッド43を開けた状態の前部平面図である。

(a)のように、センターカバー26はヒンジ43aを介して、窓部26aを覆うための給油用リッド43を取付け、この窓部26aは鍵43bを備えたものである。

(b)のように、給油用リッド43を開くと、燃料タンクキャップ75や注入口キャップ76が並んでいる。給油のために、給油用リッド43を開けると冷却液のレベル、目盛が見える。従って、給油の際に冷却液の残量も確認でき、必要に応じて冷却液を補充することができる。このため、冷却液の残量確認並びに補充作業性が良い。また、給油用リッド43の数量を削減できる。

【0056】

ところで、窓部26aの仕切板26bは、リザーブタンク9の2条の目盛(上限目盛9cと下限目盛9d)にてレベル確認するためのレベル検出窓26cを開け、このレベル検出窓26cの近くに2条の目盛9c,9dに対応する文字、絵、符号等のマーク26d,26dを付けたものである。例えば、上限目盛9cに対応して「UPPER」のマーク26dを付け、下限目盛に対応して「LOWER」のマーク26dを付ける。従って、半透明のリザーブタンク9を透かして見える冷却液の液面のレベルを2条の目盛9c,9dやマーク26d,26dによって容易に確認できる。このため、冷却液のレベルの確認は容易である。

【0057】

なお、上記実施の形態において、左右の風防装置50のダクト51は図11のように、入口51aレベルでの断面形状をL字状にした構成に限定するものではなく、例えば、前後方向に延びる直管であってもよい。

冷却風Fcをラジエータ10へ導くためのガイド板85は平板の形状に限定せず、任意の形状でよい。

偏向板82はラジエータ10からの排風熱気Fhを車体外方へ導くものであればよく、形状は任意である。

偏向板82で向きを変えられた風を外部へ排出するための排出口は、フロアスカート24に開けた排出口24aと、アンダーカバー25に開けた排出口25aとの、少なくとも一方であればよい。

ステップフロア23とフロアスカート24との止め構造は、上記図18に示す結合構造だけでもよく、ビス止め(ビス69aとナット69b)は任意である。

【0058】

【発明の効果】

本発明は上記構成により次の効果を発揮する。

請求項1記載の発明は、フロントカバーの前面に開けた導風口から取入れた走行風を、運転者の脚部を覆うためのレッグシールドに向って導くようにした自動二・三輪車であって、レッグシールドの側端部から走行風を斜め後方へ噴出させる排出口を、レッグシールドに開けたことを特徴とする。

【0059】

フロントカバーの導風口から取入れた走行風は、レッグシールドの側端部に開けた排出口から斜め後方へ噴出する。そして、噴出した走行風(後面流)が、レッグシールドの側端部を越えた前面流と合流するため、レッグシールドの背面に発生する負圧は小さくなる。この結果、前面流をレッグシールドの背面側へ巻き込む力が弱くなるので、前面流はレッグシールドの周縁から回り込まずに、そのまま後方へ流れる。このようなことから、運転者の脚部への風防効果が高まる。風防効果が高いので、自動二・三輪車から突出した防風装置を設ける必要がない。突出した防風装置がないので、自動二・三輪車の外観形状や寸法は変わらず、従って、自動二・三輪車の大型化を抑制し、外観性を高めるとともに、運転者の脚部への風防効果を高めることができる。

【0060】

さらに請求項1記載の発明は、フロントカバーの内部に、導風口から取入れた走行風をレッグシールドに向って導くL字状のダクトを取付け、このL字状のダクトの出口をレッグシールドの排出口から一定距離だけ離したことを特徴とする。

【0061】

ダクトをフロントカバーにのみ取付けるだけですむので、ダクトの取付け構造が簡単である。さらには、ダクトがL字状なので、自動二・三輪車の正面からフロントカバーの後方は見えない。このため、自動二・三輪車の外観性が高まる。

【0062】

請求項2記載の発明は、前記ダクトの下部にドレン孔を開けたことを特徴とする。

【0063】

雨天走行中に、フロントカバーの導風口から入った雨水はダクトの下部に開けたドレン孔から抜出る。このため、フロントカバーの底部やダクトの底部に水が溜まる心配はない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る自動二輪車の側面図

【図2】本発明に係る自動二輪車の前部の側面図

【図3】本発明に係る自動二輪車の中央部の側面図

【図4】本発明に係る自動二輪車の燃料タンク回り(ボディカバーを外した姿)の側面図

【図5】本発明に係る自動二輪車のラジエータ回り(ボディカバーを外した姿)の側面図

【図6】本発明に係る自動二輪車の中央部(ボディカバーの一部を外した姿)の平面図

【図7】本発明に係る自動二輪車(フロントフォーク、前輪を外した姿)の正面図

【図8】図4の8−8線断面図

【図9】図5の9−9線断面図

【図10】本発明に係るラジエータ回りの作用図

【図11】図7の11−11線断面図である。

【図12】図7の12−12線断面図である。

【図13】図7の13−13線断面図である。

【図14】本発明に係る左のダクトの構成図

【図15】本発明に係る風防装置の作用図である。

【図16】本発明に係る左のステップフロア及びフロアスカートの取付け構造の分解斜視図

【図17】本発明に係る左のステップフロアの取付け構造を示す断面図

【図18】本発明に係る左のステップフロア(足載板)とフロアスカートとの結合構造を示す図

【図19】本発明に係る左のステップフロア(足載板)とフロアスカートとの固定構造を示す断面図

【図20】本発明に係る左のマットの取付け構造を示す断面図

【図21】本発明に係る左のステップフロア(足載板)の平面図

【図22】本発明に係る燃料タンクの構成図

【図23】本発明に係るリザーブタンクの構成図

【図24】本発明に係る燃料タンク及びリザーブタンクの取付け構造の分解斜視図

【図25】本発明に係るセンターカバーの斜視図

【図26】本発明に係るセンターカバーの構成図

【符号の説明】

1…自動二輪車、2…車体フレーム、3…ヘッドパイプ、5…前輪、8…燃料タンク、9…リザーブタンク、10…ラジエータ、11…水冷エンジン、17…ボディカバー、21…フロントカバー、21a…導風口、22…インナカバー、22a…レッグシールド、22b…排出口、50…風防装置、51…ダクト、51a…入口、51b…出口、51c…ドレン孔、52…ステー、M…運転者、Ma…脚部。

Claims (2)

- フロントカバーの前面に開けた導風口から取入れた走行風を、運転者の脚部を覆うためのレッグシールドに向って導くようにした自動二・三輪車であって、前記レッグシールドの側端部から前記走行風を斜め後方へ噴出させる排出口を、前記レッグシールドに開け、前記フロントカバーの内部に、前記導風口から取入れた走行風を前記レッグシールドに向って導くL字状のダクトを取付け、このL字状のダクトの出口を前記レッグシールドの排出口から一定距離だけ離したことを特徴とする自動二・三輪車のレッグシールド装置。

- 前記ダクトの下部にドレン孔を開けたことを特徴とする請求項1記載の自動二・三輪車のレッグシールド装置。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP00902497A JP3817659B2 (ja) | 1997-01-21 | 1997-01-21 | 自動二・三輪車のレッグシールド装置 |

| IT98TO000019A ITTO980019A1 (it) | 1997-01-21 | 1998-01-13 | Dispositivo paragambe per motocicletta o triciclo. |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP00902497A JP3817659B2 (ja) | 1997-01-21 | 1997-01-21 | 自動二・三輪車のレッグシールド装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPH10203454A JPH10203454A (ja) | 1998-08-04 |

| JP3817659B2 true JP3817659B2 (ja) | 2006-09-06 |

Family

ID=11709098

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP00902497A Expired - Fee Related JP3817659B2 (ja) | 1997-01-21 | 1997-01-21 | 自動二・三輪車のレッグシールド装置 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3817659B2 (ja) |

| IT (1) | ITTO980019A1 (ja) |

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP2228288A2 (en) | 2009-03-10 | 2010-09-15 | Honda Motor Co., Ltd. | Cowling structure of saddle riding type vehicle |

| WO2015015609A1 (ja) | 2013-07-31 | 2015-02-05 | 本田技研工業株式会社 | 自動二輪車のボディカバー構造 |

| CN105705410A (zh) * | 2013-11-15 | 2016-06-22 | 川崎重工业株式会社 | 跨乘式车辆 |

Families Citing this family (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4680726B2 (ja) | 2005-08-31 | 2011-05-11 | 本田技研工業株式会社 | 小型車両の防風装置 |

| JP4767807B2 (ja) | 2006-09-29 | 2011-09-07 | 本田技研工業株式会社 | 風防装置 |

| JP5118523B2 (ja) | 2007-05-30 | 2013-01-16 | 本田技研工業株式会社 | 自動二輪車のレッグシールド構造 |

| JP5320127B2 (ja) * | 2009-03-30 | 2013-10-23 | 本田技研工業株式会社 | 鞍乗り型車両 |

| JP5637936B2 (ja) * | 2011-06-06 | 2014-12-10 | 本田技研工業株式会社 | 自動二輪車の車体カバー |

| BR112014015338B1 (pt) * | 2011-12-21 | 2020-09-29 | Honda Motor Co., Ltd | Estrutura frontal para veículo do tipo de montar |

| JP5912718B2 (ja) * | 2012-03-22 | 2016-04-27 | 本田技研工業株式会社 | 鞍乗り型車両の防風構造 |

| JP5869964B2 (ja) | 2012-05-31 | 2016-02-24 | 本田技研工業株式会社 | 鞍乗り型車両の防風構造 |

-

1997

- 1997-01-21 JP JP00902497A patent/JP3817659B2/ja not_active Expired - Fee Related

-

1998

- 1998-01-13 IT IT98TO000019A patent/ITTO980019A1/it unknown

Cited By (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP2228288A2 (en) | 2009-03-10 | 2010-09-15 | Honda Motor Co., Ltd. | Cowling structure of saddle riding type vehicle |

| WO2015015609A1 (ja) | 2013-07-31 | 2015-02-05 | 本田技研工業株式会社 | 自動二輪車のボディカバー構造 |

| EP3028930A4 (en) * | 2013-07-31 | 2017-03-22 | Honda Motor Co., Ltd. | Motorcycle body cover structure |

| US9663155B2 (en) | 2013-07-31 | 2017-05-30 | Honda Motor Co., Ltd. | Motorcycle body cover construction |

| CN105705410A (zh) * | 2013-11-15 | 2016-06-22 | 川崎重工业株式会社 | 跨乘式车辆 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| ITTO980019A1 (it) | 1999-07-13 |

| JPH10203454A (ja) | 1998-08-04 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3469027B2 (ja) | スクータ型車両のエンジン冷却装置 | |

| JP4108286B2 (ja) | 自動二輪車 | |

| US6582001B2 (en) | Vehicle rear structure | |

| JP5869964B2 (ja) | 鞍乗り型車両の防風構造 | |

| JP3817659B2 (ja) | 自動二・三輪車のレッグシールド装置 | |

| JP3340637B2 (ja) | スクータ型自動二輪車の足載板とフロアスカートとの結合構造 | |

| JP6848312B2 (ja) | 鞍乗型車両の導風構造 | |

| JP4145370B2 (ja) | スクータ型車両におけるエンジン冷却構造 | |

| JP4153174B2 (ja) | 自動二輪車のフロントカウル構造 | |

| JP3489805B2 (ja) | 自動二輪車 | |

| JP4108288B2 (ja) | スクータ型車両用燃料タンクの遮熱構造 | |

| JP4881648B2 (ja) | 自動二輪車 | |

| TW200404701A (en) | Windshield apparatus for a motorcycle | |

| JP4160105B2 (ja) | スクータ型車両用燃料タンクの遮熱構造 | |

| KR100504623B1 (ko) | 자동 이륜차의 에어 클리너 구조 | |

| JP7286704B2 (ja) | 鞍乗り型車両 | |

| JP4108289B2 (ja) | スクータ型車両の燃料タンク配置構造 | |

| JP5628741B2 (ja) | 鞍乗型車両 | |

| JP3504098B2 (ja) | スクータ型車両の風防装置 | |

| JP3999471B2 (ja) | 自動二輪車のフロントカウル支持構造 | |

| JPH04292279A (ja) | スクータ型車両の吸気装置 | |

| CN216102547U (zh) | 鞍乘型车辆 | |

| JP4199087B2 (ja) | 車両 | |

| JPS6344257Y2 (ja) | ||

| JP2553016B2 (ja) | 自動二,三輪車等の鞍乗型車両の吸気系装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20060531 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090623 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100623 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110623 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110623 Year of fee payment: 5 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |