이하 본 발명의 일회용 기저귀를 그 바람직한 실시형태에 의거하여 도면을 참조하면서 설명한다.

제1 발명의 일 실시형태의 일회용 기저귀(1)는 소위 전개형의 패널 타입 일회용 기저귀로서, 도 1 내지 도 4에 도시한 바와 같이, 액투과성의 표면 시트(2), 액불투과성 내지 발수성(이하, 이들을 총칭하여 액불투과성이라고 함)의 이면 시트(3) 및 이들 양 시트(2, 3) 사이에 개재 배치된 액보유성의 흡수체(4)를 구비한 세로로 긴(일방향(X)으로 긴) 흡수성 본체(5)와, 상기 흡수성 본체(5)의 본체 길이방향(X)을 따르는 양측 가장자리부에 고정된 한 쌍의 신축 패널(6, 6)을 가지고 있다. 표면 시트(2)는 흡수성 본체(5)의 피부 대향면(5a)을 형성하고, 이면 시트(3)는 흡수성 본체(5)의 비피부 대향면(5b)을 형성하고 있다. 표면 시트(2) 및 이면 시트(3)는 각각 직사각형상을 이루며, 흡수체(4)보다 폭이 넓고 길다. 표면 시트(2)는 이면 시트(3)보다 폭이 좁다. 한 쌍의 신축 패널(6, 6) 각각의 본체 길이방향(X)을 따르는 외측 가장자리부(6A)에는 체결부(71)를 갖는 패스닝 테이프(7)가 마련되어 있고, 일회용 기저귀(1)는 도 5에 도시한 바와 같이, 패스닝 테이프(7)의 체결부(71)를 흡수성 본체(5)의 비피부 대향면(5b)에 체결하여 착용자에게 장착하도록 되어 있다.

또한 본 명세서에서 피부 대향면은 일회용 기저귀 및 그 구성 부재 착용시에 착용자의 피부측을 향하는 면이고, 비피부 대향면은 일회용 기저귀 및 그 구성 부재 착용시에 착용자의 피부측과 반대측을 향하는 면이다. 또한 길이방향은 일회용 기저귀 또는 그 구성 부재의 장변(長邊)을 따르는 방향이고, 폭방향은 상기 길이방향과 직교하는 방향이다. 도면 중에서 부호 X로 나타낸 방향은 흡수성 본체(5)의 길이방향(본체 길이방향)이고, 부호 Y로 나타낸 방향은 흡수성 본체(5)의 폭방향(본체 폭방향)이다.

본 실시형태의 일회용 기저귀(1)에 대해 보다 상세하게 설명하면, 일회용 기저귀(1)는 도 1에 도시한 바와 같이, 배측부(A) 및 등측부(B) 그리고 이들 A, B 사이에 위치하는 가랑이부(C)를 본체 길이방향(X)으로 가지고 있다. 배측부(A)는 기저귀 착용자의 배측에 위치하는 부위, 등측부(B)는 기저귀 착용자의 등측에 위치하는 부위(한 쌍의 신축 패널(6, 6)을 갖는 부위), 가랑이부(C)는 기저귀 착용자의 가랑이에 위치하는 부위이다. 배측부(A), 가랑이부(C) 및 등측부(B)는 일회용 기저귀(1)(흡수성 본체(5))를 그 본체 길이방향(X)의 전체 길이를 3등분하도록 하여 3개의 영역으로 구분했을 때의 각 영역에 상당한다.

흡수체(4)는 도 1 내지 도 4에 도시한 바와 같이, 액보유성의 흡수성 코어(41) 및 상기 흡수성 코어(41)를 에워싸는 액투과성의 코어 랩 시트(42)를 포함하여 구성되어 있다. 흡수성 코어(41)는 도 1에 도시한 바와 같이, 흡수성 본체(5)와 동일한 방향(착용시에 착용자의 전후방향을 향하는 방향)으로 긴 형상을 가지며, 본체 길이방향(X)의 중앙부가 잘록해져 있다. 흡수성 코어(41)는 상하 2장의 코어 랩 시트(42) 사이에 끼여 있으며, 그 피부 대향면측 및 비피부 대향면측의 전체 영역이 코어 랩 시트(42)에 의해 피복되어 있다. 흡수성 코어(41)와 코어 랩 시트(42) 사이는 소정 부위에서 핫 멜트 접착제 등의 접착제에 의해 접합되어 있어도 좋다.

도 1에 도시한 바와 같이, 흡수성 본체(5)는 그 본체 길이방향(X)의 적어도 일단부측에 흡수성 코어(41)가 배치되지 않은 흡수성 코어 비배치 영역(D)을 가지고 있다. 보다 구체적으로는, 흡수성 코어(4)의 본체 길이방향(X)의 전체 길이는 흡수성 본체(5)의 본체 길이방향(X)의 전체 길이보다 짧고, 상기 흡수성 코어(4)가, 도 1에 도시한 바와 같이, 상기 흡수성 본체(5)의 본체 길이방향(X)의 중앙부에 배치됨으로써 흡수성 본체(5)의 배측부(A) 및 등측부(B) 각각에 흡수성 코어 비배치 영역(D)이 형성되어 있다. 흡수성 코어 비배치 영역(D)은 기저귀 착용자의 웨이스트부에 위치하는 부위이며, 등측부(A) 및 배측부(B) 각각에 있어서 기저귀(1)의 웨이스트 끝가장자리(길이방향 끝가장자리)(1t)로부터 본체 길이방향(X)의 내방으로 기저귀(1)의 본체 길이방향(X) 전체 길이의 대략 10% 길이의 영역이다. 본 실시형태에서 흡수성 코어 비배치 영역(D)은 표면 시트(2) 및 이면 시트(3)를 포함하여 구성되어 있으며, 코어 랩 시트(42)를 더 포함하여 구성되어 있어도 좋다.

흡수성 본체(5)의 본체 길이방향(X)을 따르는 양측부 각각에는 일측 가장자리부에 탄성부재(81)가 신장 상태로 고정되어 있는 사이드 시트(82)가 배치되어 있고, 착용시의 가랑이부(C)에는 한 쌍의 입체 개더가 형성된다. 또한 착용자의 다리 둘레에 배치되는 좌우의 레그부에는 탄성부재(83)가 본체 길이방향(X)을 따라 배치되어 있고, 착용시의 레그부에는 상기 탄성부재(83)의 수축에 의해 한 쌍의 레그 개더가 형성된다. 도 2 내지 도 4에 도시한 바와 같이, 한 쌍의 사이드 시트(82, 82), 표면 시트(2), 흡수체(4), 탄성부재(81, 83) 및 이면 시트(3)는 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접합 수단에 의해 일체화되어 흡수성 본체(5)를 구성하고 있다. 사이드 시트(82)(입체 개더)는 도 3 및 도 4에 도시한 바와 같이, 등측부(A) 및 배측부(B)에 있어서 입체 개더의 본체 길이방향(X)의 양단부에 있어서, 탄성부재(81)의 배치 부위(입체 개더가 기립했을 때의 선단부)에서 표면 시트(2)에 접착제를 통해 고정되어 있다. 사이드 시트(82)를 표면 시트(2)에 고정하는 접착제는 본체 길이방향(X)으로 연장되는 직선형상으로 칠해져 있다. 또한 사이드 시트(82)의 표면 시트(2)와의 고정 부위는 탄성부재(81)의 배치 부위뿐만 아니라, 탄성부재(81)의 배치 부위를 포함하는, 사이드 시트(82)의 표면 시트(2)와의 대향부의 전체 영역으로 해도 좋다.

도 1, 도 4 및 도 5에 도시한 바와 같이, 일회용 기저귀(1)의 배측부(A)에 있어서 흡수성 본체(5)의 비피부 대향면(5b)에는 기계적 면 패스너의 암부재로 이루어지는 피체결 영역(55)이 형성되어 있다. 피체결 영역(55)은 이면 시트(3)의 비피부 대향면에 기계적 면 패스너의 암부재를 공지의 접합 수단(예를 들면 접착제나 히트 실 등)으로 접합 고정하여 형성되어 있으며, 기계적 면 패스너의 수부재로 이루어지는 패스닝 테이프(7)의 체결부(71)를 탈부착 자유롭게 체결 가능하다.

또한 도 1 및 도 4에 도시한 바와 같이, 일회용 기저귀(1)의 배측부(A)에 있어서 흡수성 본체(5)의 본체 길이방향(X)을 따르는 양측 가장자리부에는 배측 플랩(9, 9)이 형성되어 있다. 배측 플랩(9)은 비신축성의 시트재(91)로 이루어지며, 상기 시트재(91)는 그 본체 길이방향(X)을 따르는 내측 가장자리부(흡수성 본체(5) 근방의 측 가장자리부)가 사이드 시트(82)와 이면 시트(3) 사이에 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접합 수단에 의해 고정되어 있다.

한 쌍의 신축 패널(6, 6)은 각각 도 6에 도시한 바와 같이, 패스닝 테이프(7)(테이프 기단부(73))가 고정되어 있는 외측 가장자리부(6A)보다 본체 폭방향(Y)의 내방에 본체 폭방향(Y)으로 신축성을 갖는 신축부(6B)를 가지고 있다. 보다 구체적으로는, 신축 패널(6)은 외측 가장자리부(6A)와, 상기 외측 가장자리부(6A)와는 본체 폭방향(Y)의 반대측에 위치하는 내측 가장자리부(6C)를 가지며, 이들 양측 가장자리부(6A, 6C) 사이에 신축부(6B)가 마련되어 있다. 신축 패널(6)은 도 3에 도시한 바와 같이, 그 내측 가장자리부(6C)가 사이드 시트(82)와 이면 시트(3) 사이에 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접합 수단에 의해 고정되어 있다.

신축 패널(6)(신축부(6B))은 평면에서 보아 사각형 형상(직사각형 형상)의 패널재(61)와, 패널재(61)에 신장 상태로 고정되며 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 복수개의 탄성부재(62)를 포함하여 구성되어 있으며, 복수개의 탄성부재(62)는 본체 길이방향(X)으로 소정 간격을 두고 패널재(61)에 배치되어 있다. 보다 구체적으로는 신축 패널(6)(신축부(6B))은 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61) 사이에 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 복수개의 실형상인 탄성부재(62)가 본체 길이방향(X)으로 소정 간격을 두고 개재 배치되어 구성되어 있으며, 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61)끼리는 도 6에 도시한 바와 같이, 본체 길이방향(X)으로 연장되는 복수개의 직선형상의 접합부(63)로 접합되어 있다. 복수개의 접합부(63)는 본체 폭방향(Y)으로 소정 간격을 두고 배치되어 있다. 각 접합부(63)는 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접착제가 도포되어 형성되어 있으며, 패널재(61)의 본체 길이방향(X)의 전체 길이에 걸쳐 연속되며, 탄성부재(62)의 신축방향(Y)과 직교하는 방향을 따르는 연속 직선형상의 접합 라인을 형성하고 있다. 복수개의 탄성부재(62)는 각각 적어도 신축부(6B)의 본체 폭방향(Y)의 전체 길이에 걸쳐 신축부(6B)의 외측 가장자리부로부터 내측 가장자리부에 도달해 있으며, 신축부(6B)에 있어서 복수개의 접합부(63)와 포개지고, 각 상기 접합부(63)에서 패널재(61)의 내면에 고정되어 있다. 또한 도 6에서는 설명의 용이함을 위해, 접합부(63)가 외부로부터 명료하게 인식할 수 있도록 기재되어 있으나, 실제로는 그와 같이 되어 있다고는 할 수 없다.

본 실시형태에서 신축부(6B)는 신축 패널(6)(패널재(61))에 배치된 복수개의 접합부(63) 중 본체 폭방향(Y)의 최내방에 위치하는(흡수성 본체(5)에 가장 가까운) 접합부(63a)와, 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는(흡수성 본체(5)에서 가장 먼) 접합부(63b)에 끼인 부위이다. 또한 본 실시형태에서 외측 가장자리부(6A)는 신축 패널(6)에 있어서, 접합부(63b)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하는 영역이다. 외측 가장자리부(6A)는 신축부(6B)와 같이, 신장 상태로 고정된 탄성부재(62)를 가지고 있지 않으며, 실질적으로 본체 폭방향(Y)으로 신축성을 갖지 않는 비신축 영역이다.

외측 가장자리부(6A)를 포함하는, 신축 패널(6)의 신축부(6B)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하는 영역, 즉 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는 접합부(63b)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하는 영역(비신축 영역)에는 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리가 접착제에 의해 접합된 접착제 접합부가 존재하지 않으며, 상기 비신축 영역에서는 신축 패널(6)의 구성 부재끼리의 접합에 접착제는 사용되지 않았다. "상기 비신축 영역에 상기 접착제 접합부가 존재하지 않는다"란, 상기 비신축 영역에 있어서, 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리의 접합(신축 패널(6)의 구성 부재 이외의 다른 부재를 개재시키지 않고 상기 구성 부재끼리를 직접 접합하는 경우의 접합)에 사용되는 접착제의 도포량이 0g/m2인 경우를 의미한다.

또한 여기서 상기 비신축 영역에 존재하지 않는다라고 되어 있는 접착제 접합부는 어디까지나 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리를 (다른 부재를 개재시키지 않고 직접) 접합하는 것이며, 신축 패널(6)의 구성 부재와 다른 부재를 접합하는 접착제 접합부, 예를 들면 패널재(61)와 테이프 기재(72)를 접합하는 접착제 접합부는 포함되지 않는다. 따라서, 상기 비신축 영역에는 신축 패널(6)의 구성 부재와 다른 부재가 접착제에 의해 접합된 접착제 접합부가 존재해도 좋으며, 본 실시형태의 상기 비신축 영역에서는 후술하는 바와 같이, 테이프 기재(72)가 패널재(61)에 융착(융착부(75)) 및 접착제(접착제 접합부(77))에 의해 고정되어 있다. 요약하면, 상기 비신축 영역에 있어서, 신축 패널(6)의 구성 부재와 다른 부재와의 접합 수단으로는 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접착제를 사용해도 좋으며, 혹은 접착제 이외의 다른 접합 수단, 예를 들면 히트 실 등의 융착을 이용해도 좋고, 혹은 접착제와 접착제 이외의 다른 접합 수단을 조합하여 사용해도 좋다.

이와 같이 본 실시형태에서는 신축부(6B)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하는 신축 패널(6)의 비신축 영역(외측 가장자리부(6A))에는 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리가 접착제에 의해 접합된 접착제 접합부가 존재하지 않으며, 따라서 상기 비신축 영역(외측 가장자리부(6A))에 있어서, 패스닝 테이프(7)(테이프 기재(72))가 부착되지 않은 영역(테이프 기단부(73)와 포개지지 않는 영역, 이하, 테이프 비고정 영역이라고도 함)에는 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리를 접합하는 접합 수단으로서의 접착제가 존재하지 않으며, 따라서 상기 테이프 비고정 영역의 형성 재료(부직포 등)가 본래 갖는 유연성이 확보되어 있고, 그에 따라 상기 비신축 영역에 있어서, 패스닝 테이프(7)(테이프 기재(72))가 부착되어 있는 영역(테이프 기단부(73)와 포개지는 영역, 이하, 테이프 고정 영역이라고도 함)과의 강성의 차이가 크게 되어 있다.

패스닝 테이프(7)는 도 3, 도 6 및 도 7에 도시한 바와 같이, 체결부(71)를 갖는 테이프 기재(72)를 포함하여 구성되어 있다. 테이프 기재(72)는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 고정된 테이프 기단부(73)와 테이프 기단부(73)에 연접되며 외측 가장자리부(6A)로부터 본체 폭방향(Y)의 외방으로 돌출되고 체결부(71)를 갖는 테이프 선단부(74)를 가지고 있다. 체결부(71)는 기계적 면 패스너의 수부재로 이루어지고, 테이프 선단부(74)의 편면(피부 대향면)에 마련되어 있으며, 전술한 기계적 면 패스너의 암부재로 이루어지는 피체결 영역(55)에 대해 탈부착 자유롭게 체결 가능하다.

본 실시형태에서는, 패스닝 테이프(7)는 도 3 및 도 7에 도시한 바와 같이, 테이프 기단부(73)에 의해 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)의 비피부 대향면(6b)에 고정되어 있다. 테이프 기단부(73)는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 융착을 포함하는 접합 수단, 구체적으로는 융착 및 접착제에 의해 고정되어 있으며, 테이프 기단부(73)와 신축 패널(6)(패널재(61))이 포개지는 영역〔외측 가장자리부(6A)(비신축 영역)의 상기 테이프 고정 영역〕에는 도 6 및 도 7에 도시한 바와 같이, 접착제 접합부(77) 이외에, 평면에서 보아 타원형상인 융착부(75)가 복수개 형성되어 있다. 외측 가장자리부(6A)는 전술한 비신축 영역의 일부이며, 전술한 바와 같이, 상기 비신축 영역(외측 가장자리부(6A))에서는 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리의 접합에 접착제는 사용되지 않지만, 신축 패널(6)의 구성 부재와 다른 부재(테이프 기재(72))와의 접합 수단으로는 접착제 및/또는 접착제 이외의 다른 접합 수단(히트 실 등의 융착)이 사용되는 경우가 있는 바, 본 실시형태에서는 상기 접합 수단으로서 융착 및 접착제의 조합이 채용되고 있다. 여기서 말하는 "융착"은 복수개의 부재(본 실시형태에서는 2장의 패널재(61) 및 테이프 기단부(73)) 중 하나 이상을 가열 용융하여 상기 복수개의 부재를 서로 접합하는 방법을 의미하며, 구체적으로는 공지의 히트 실법, 초음파 실법, 고주파 실법 등을 들 수 있다. 본 실시형태에서 융착부(75)는 공지의 히트 실법에 의해 형성되어 있다. 융착부(75)를 형성하기 위한 히트 실은 외측 가장자리부(6A)(패널재(61))의 피부 대향면(6a)측에서부터 해도 좋고, 비피부 대향면(6b)측에서부터 해도 좋다. 복수개의 융착부(75)는 도 6에 도시한 바와 같이, 본체 길이방향(X) 및 본체 폭방향(Y)의 양방향으로 소정 간격을 두고 배치되어 있다. 또한 도 6에서는 설명의 용이함을 위해, 융착부(75)가 외부로부터 명료하게 인식될 수 있도록 기재되어 있으나, 실제로는 그와 같이 되어 있다고는 할 수 없다. 도 6 및 도 7 이외의, 테이프 기단부(73)를 도시한 다른 도면(도 1, 도 3, 도 5, 도 8 내지 도 15)에서는 설명의 용이함을 위해, 융착부(75)의 도시를 생략했다.

테이프 기단부(73)는 도 6에 도시한 바와 같이, 평면에서 보아 직사각형 형상이며, 본체 폭방향(Y)을 따르는 외측단(73s) 및 내측단(73t)을 가지고 있다. 외측단(73s) 및 내측단(73t)은 직사각형 형상의 테이프 기단부(73)의 한 쌍의 단변(短邊)을 구성하고 있으며, 내측단(73t)은 외측단(73s)보다 본체 길이방향(X)의 내방에 위치하며 상대적으로 가랑이부(C)에 가깝다. 그리고, 본 실시형태에서는 이 내측단(73t)이 도 6에 도시한 바와 같이, 신축 패널(6)을 구성하는 복수개의 탄성부재(62) 중 본체 길이방향(X)의 최내방에 배치된(가랑이부(C)에 가장 가까운) 탄성부재(이하, 최내방 탄성부재라고도 함)(62t)보다 본체 길이방향(X)의 외방(도 6에서는 상방)에 위치해 있다. 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)이 본체 길이방향(X)에 있어서 최내방 탄성부재(62t)와 동일한 위치이거나 그보다 본체 길이방향(X)의 내방(도 6에서는 하방)에 있으면, 후술하는 신축 패널(6)의 신축 특성을 얻을 수 없다.

본 실시형태의 일회용 기저귀(1)에 있어서는, 이와 같이 1) 패스닝 테이프(7)의 신축 패널(6)과의 고정 부위인 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)이 신축 패널(6)의 최내방 탄성부재(62t)보다 본체 길이방향(X)의 외방에 위치해 있는 것, 및 전술한 바와 같이, 2) 신축부(6B)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하며, 테이프 기단부(73)가 고정되어 있는 신축 패널(6)의 비신축 영역(외측 가장자리부(6A))에는 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61)끼리의 접합 수단으로서의 접착제가 존재하지 않고, 따라서, 상기 비신축 영역의 일부인 상기 테이프 비고정 영역(상기 비신축 영역에 있어서 테이프 기단부(73)와 포개지지 않는 영역)의 유연성이 확보되어 있는 것의 2점의 채용에 의해 일회용 기저귀(1)를 장착할 때에 패스닝 테이프(7)를 피체결 영역(55)에 체결시켰을 때의 신축 패널(6)의 신축 특성을 제어하고 있다. 그리고, 이 신축 특성의 제어에 의해, 이하에 설명하는 바와 같이 일회용 기저귀(1)의 착용중에 있어서, 착용자의 등측 웨이스트부와 일회용 기저귀(1)의 등측 단부 사이에 틈새가 생기는 것이 방지되고, 착용자의 다리 둘레에 상기 레그 개더를 구성하는 탄성부재(83)의 조임으로 인한 자국이 생기기 어렵게 된다.

도 8(a)에는 신축 패널(6)의 자연 상태(외력을 가하지 않은 상태), 도 8(b)에는 신축 패널(6)을 그 신축방향(Y)으로 신장시킨 상태가 각각 도시되어 있다. 신축 패널(6)의 자연 상태에서는 탄성부재(62)의 최외방 접합부(62a, 62b)를 기점으로 하여 탄성부재(62)가 수축하여, 도 8(a)에 도시한 바와 같이, 패널재(61)가 신축방향(본체 폭방향)(Y)과 직교하는 방향(본체 길이방향)(X)으로 연장되는 복수개의 주름(65)을 형성하고 있다. 각 주름(65)은 이웃하는 접합부(63, 63)(도 8에서는 도시하지 않음, 도 6 참조) 사이에 형성되어 있다. 각 주름(65)은 신축 패널(6)의 피부 대향면(6a) 및 비피부 대향면(6b)의 양면에 각각 돌출하도록 형성되어 있으며, 각 주름(65)의 돌출방향의 선단부는 단면 원호형상의 볼록한 곡면을 형성하고 있다.

그리고, 일회용 기저귀(1)를 도 5에 도시한 바와 같이 장착할 때, 패스닝 테이프(7)의 체결부(71)를 피체결 영역(55)에 체결하기 위해, 도 8(a)에 도시한 신축 패널(6)의 자연 상태에 있어서, 상법에 따라 패스닝 테이프(7)의 선단을 손가락으로 잡고 똑바로 잡아당기고, 도 8(b)에 도시한 바와 같이, 신축 패널(6)에 그 신축방향(Y)을 따라 외력(인장력)(F)을 작용시키면, 전술한 1) 및 2)의 2점의 채용에 기인하는 신축 패널(6)의 신축 특성에 의해, 신축 패널(6)에 있어서, 테이프 기단부(73)와 흡수성 본체(5) 사이에 위치하는 신축부(6B)의 일부(이하, 테이프 기단부 인접부라고도 함)는 상기 테이프 기단부 인접부의 탄성부재(62)의 최외방 접합부(62a)에 패스닝 테이프(7)의 외력(인장력)(F)이 직접적으로 전달됨으로써 상기 최외방 접합부(62a)를 기점으로 하여 뒤틀리지 않고 신장 상태가 되어 탄성부재(62)의 신장 후 길이(w6)(도 8(b) 참조)가 된다. 한편, 신축 패널(6)에 있어서, 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)보다 본체 길이방향(X)의 내방(도 8(b)에서는 하방)에 위치하는 부위(신축 패널(6)의 하부)에는 패스닝 테이프(7)(테이프 기단부(73))가 존재하지 않아, 패스닝 테이프(7)의 선단을 잡고 똑바로 잡아당겼을 때의 외력(인장력)(F)이 전달되기 어렵기 때문에 상기 부위에 존재하는 최내방 탄성부재(62t)를 비롯한 탄성부재(62)의 최외방 접합부(62b)가 상기 테이프 기단부 인접부의 최외방 접합부(62a)보다 흡수성 본체(5)측(등측부(B)측)으로 잡아당겨지고, 이에 따라 도 8(b)에 도시한 바와 같이, 신축부(6B)의 하부의 폭방향 외방이 뒤틀려 약(弱)신장 상태가 된다.

이와 같이, 패스닝 테이프(7)의 선단을 잡고 똑바로 잡아당김으로써 신축 패널(6)에 본체 폭방향(Y)의 외방을 향하는 외력(인장력)(F)을 작용시켰을 때에 본체 길이방향(X)에 있어서 패스닝 테이프(7)(테이프 기단부(73))와 동일한 위치에 있는 탄성부재(62)(최외방 접합부(62a)와 포개지는 탄성부재(62))는 외력(F)에 의해 상대적으로 세게 잡아당겨져서 신장되고, 그에 따라 신축 패널(6)의 상기 테이프 기단부 인접부가 신장 상태가 되는데 반해, 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)보다 본체 길이방향(X)의 내방에 위치하는 탄성부재(62, 62t)(최외방 접합부(62b)와 포개지는 탄성부재(62))는 패스닝 테이프(7)의 인장에 수반되는 외력(F)에 의해서는 잡아당겨지기 어렵고, 최외방 접합부(62a)와 포개지는 탄성부재(62)에 비해 신장 정도가 약하기 때문에 내측단(73t)보다 본체 길이방향(X)의 내방에 위치하는(최외방 접합부(62b)가 존재하는) 신축 패널(6)의 하부는 상기 테이프 기단부 인접부에 비해 상대적으로 신장 정도가 약한 약신장 상태가 된다. 이에 따라, 신축 패널(6)의 하부에 있어서 2개의 탄성부재(62)의 신장 후 길이(w6', w6")는 상기 테이프 기단부 인접부의 신축부(6B)의 신장 후 길이(w6)보다 작아져 신축 패널(6)의 하부의 신장량이 경감된다.

실제로 패스닝 테이프(7)의 체결부(71)를 피체결 영역(55)에 체결시켜 일회용 기저귀(1)를 착용자에게 장착했을 때에는 전술한 신축 패널(6)의 하부에 상당하는 부위는 착용자의 엉덩이부의 볼록 튀어나온 곳이나 다리의 부들기에 닿기 때문에 주위 길이가 커지는데, 전술한 바와 같이, 신축 패널(6)의 하부가 약신장 상태가 됨으로써 신축 패널(6)이 테이프 기단부(73)보다 신장에 여유가 있음으로써 착용자의 다리 둘레에 위치하는 신축 패널(6)의 하부의 다리 둘레에 대한 조임력이 경감되어 다리에 조임 자국이 생기기 어렵게 된다. 또한 패스닝 테이프(7)의 신장시에는 전술한 바와 같이, 상기 테이프 기단부 인접부의 신축부(6B)의 신장 후 길이(w6)가 신축 패널(6)의 하부의 탄성부재(62)의 신장 후 길이(w6', w6")보다 큼으로써 상기 테이프 기단부 인접부의 수축력이 커지고, 그에 따라 일회용 기저귀(1)에 있어서, 착용자의 등측 웨이스트부에 위치하는 등측 단부(흡수성 코어 비배치 영역(D))에는 직접적으로 인장력(F)이 전달되기 때문에 일회용 기저귀(1) 착용중에 착용자의 등과 상기 등측 단부 사이에 틈새가 생기기 어려워 피트성 및 누설 방지성이 향상된다.

또한 본 실시형태에서는 테이프 기단부(73)가 신축 패널(6)에 융착부(75) 및 접착제 접합부(77)에 의해 고정되어 있음으로써, 체결 조작 시에 패스닝 테이프(7)를 잡아당겼을 때에 패스닝 테이프(7)가 풀어져 버리는 문제가 회피됨과 아울러, 테이프 기단부(73)의 강성이 접착제의 사용과 융착부(75)의 형성에 의해 향상되어 있기 때문에 패스닝 테이프(7)를 잡아당겨도 테이프 기단부(73)에 뒤틀림이 생기기 어렵고, 테이프 기단부(73)와 전술한 신축 패널(6)의 하부와의 인장력의 차이가 커져 상기 하부가 약신장 상태가 되기 쉬워져 전술한 효과를 얻기가 한층 쉬워진다.

전술한 신축 패널(6)에 의한 작용 효과를 보다 확실하게 얻기 위한 관점에서, 각종 부재의 치수, 개수 등은 다음과 같이 설정되는 것이 바람직하다.

자연 상태에 있어서 신축 패널(6)의 본체 길이방향(X)의 길이(w1)(도 8(a) 참조)는 바람직하게는 50 내지 120mm, 더욱 바람직하게는 60 내지 100mm이다.

자연 상태에 있어서 신축 패널(6)의, 흡수성 본체(5)로부터 본체 폭방향(Y)의 외방으로 연장되어 있는 부분(외측 가장자리부(6A) 및 신축부(6B))의 길이(w2)(도 8(a) 참조)는 바람직하게는 20 내지 60mm, 더욱 바람직하게는 25 내지 50mm이다.

테이프 기단부(73)의 본체 길이방향(X)의 길이(w3)(도 8(a) 참조)는 바람직하게는 20 내지 100mm, 더욱 바람직하게는 30 내지 60mm이다.

테이프 기단부(73)의 본체 폭방향(Y)의 길이(w4)(도 8(a) 참조)는 바람직하게는 8 내지 20mm, 더욱 바람직하게는 10 내지 18mm이다.

이웃하는 탄성부재(62, 62)의 간격(w5)(도 8(a) 참조)은 바람직하게는 3 내지 15mm, 더욱 바람직하게는 5 내지 10mm이다.

테이프 기단부(73)의 내측단(73t)과 최내방 탄성부재(62t) 사이에 배치되는 탄성부재(62)의 수는 바람직하게는 1 내지 15개, 더욱 바람직하게는 3 내지 10개이다.

일회용 기저귀(1)(및 후술하는 일회용 기저귀(1A, 1B))에 있어서 각 부분의 형성 재료에 대해 설명하면, 표면 시트(2) 및 이면 시트(3)로는 해당 기술 분야에 있어서 종래 사용되고 있는 각종의 것을 사용할 수 있다. 표면 시트(2)로는 부직포나 개공 필름 등의 각종 액투과성의 시트재를 사용할 수 있다. 이면 시트(3)로는 투습성을 갖지 않는 수지 필름이나, 미세 구멍을 가지며, 투습성을 갖는 수지 필름, 발수 부직포 등의 부직포, 이들과 다른 시트와의 라미네이트체 등의 각종 액불투과성 내지 발수성의 것을 사용할 수 있다. 또한 흡수체(4)를 구성하는 흡수성 코어(41)로는 해당 기술 분야에서 종래 사용되고 있는 액보유성의 재료를 특별히 제한 없이 사용할 수 있으며, 예를 들면 목재 펄프 등의 친수성 섬유로 이루어지는 섬유 집합체, 상기 섬유 집합체에 입자상의 흡수성 수지를 보유시킨 것 등을 사용할 수 있다. 또한 흡수체(4)를 구성하는 코어 랩 시트(42)로는 예를 들면 종이, 부직포, 개공 필름 등의 액투과성 시트를 사용할 수 있다. 또한 사이드 시트(82)로는 이면 시트(3)와 동일한 것을 사용할 수 있다.

신축 패널(6)을 구성하는 패널재(61)로는 예를 들면 에어스루 부직포, 히트 롤 부직포, 스펀레이스 부직포, 스펀본드 부직포, 멜트블로운 부직포 등의 각종 제법에 의한 부직포, 직포, 편포, 종이, 수지 필름 등 및 이들 둘 이상을 적층 일체화시켜 이루어지는 시트재 등을 사용할 수 있다. 또한 패스닝 테이프(7)를 구성하는 테이프 기재(72)로는 예를 들면 부직포나 부직포와 수지 필름의 적층체 등을 사용할 수 있다.

본 발명에 따른 신축 패널 및 패스닝 테이프는 전술한 실시형태에 제한되지 않으며, 본 발명의 취지를 벗어나지 않는 범위에서 다양한 형태의 것을 채용할 수 있다. 후술하는 다른 실시형태에 대해서는 전술한 실시형태와 다른 구성 부분을 주로 설명하고, 동일한 구성 부분은 동일한 부호를 붙이고 설명을 생략한다. 특별히 설명하지 않는 구성 부분은 상기 실시형태에 대한 설명이 적절히 적용된다.

도 9에 도시한 실시형태에서는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 있어서, 테이프 기단부(73)가 고정되어 있지 않고 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61)를 포함하여 구성되어 있는 영역(상기 테이프 비고정 영역)(6A1)의 상기 2장의 패널재(61, 61)가 서로 융착되어 있고, 테이프 기단부 비고정 영역(6A1)에 테이프 기단부(73)와 신축 패널(6)을 고정하고 있는 융착부(도 9에서는 도시하지 않음)와 동일한, 평면에서 보아 타원형상의 융착부(75)가 복수개 형성되어 있다. 도 9에 도시한 실시형태에 따르면, 전술한 신축 패널(6)의 하부의 약신장 상태를 방해하는 일 없이, 테이프 기단부 비고정 영역(6A1)을 구성하는 패널재(61)의 벗겨짐이나 말림을 방지할 수 있다.

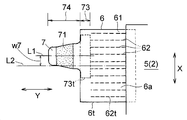

도 10에 도시한 실시형태에서는 테이프 선단부(74)를 본체 길이방향(X)으로 양분하는 가상 직선(L1)이 신축 패널(6)을 본체 길이방향(X)으로 양분하는 가상 직선(L2)보다 본체 길이방향(X)의 외방(도 10에서는 상방)에 위치해 있다. 즉, 가랑이부(C)에 대해 상대적으로 먼 위치에 있다. 도 10에 도시한 실시형태는 패스닝 테이프(7)의 중심을 통과하는 가상 직선(L1)과 신축 패널(6)의 중심을 통과하는 가상 직선(L2)과의 위치 관계를 조정함으로써 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)과 신축 패널(6)의 본체 폭방향(Y)을 따르는 내측단(신축 패널(6)의 본체 폭방향(Y)을 따르는 상하 한 쌍의 단부 중 가랑이부(C)에 가장 가까운 단부)(6t) 사이의 거리를 길게 취하고, 그에 따라 패스닝 테이프(7)의 피체결 영역(55)(도 1, 도 4 및 도 5 참조)에의 체결시에 있어서 착용자의 다리 둘레에 대한 인장력과 등측 웨이스트부에 대한 인장력과의 차이를 크게 하고, 전술한 신축 패널(6)의 하부의 약신장 상태의 발생을 촉진하도록 한 것이다. 가상 직선(L1)과 가상 직선(L2)의 거리(w7)는 바람직하게는 5 내지 25mm, 더욱 바람직하게는 8 내지 20mm이다.

도 11에 도시한 실시형태에서는 테이프 선단부(74)를 본체 길이방향(X)으로 양분하는 가상 직선(L1)이 흡수성 코어 비배치 영역(D)을 본체 폭방향(Y)으로 횡단하고 있다. 도 11에 도시한 실시형태에 따르면, 일회용 기저귀(1)의 착용중에 있어서, 착용자의 등과 기저귀(1)의 등측 단부 사이에 틈새가 한층 생기기 어렵고, 흡수성 코어가 오줌 등의 배설액을 흡수 보유하여 팽창한 경우에도 상기 틈새가 생기기 어렵게 된다.

도 12에 도시한 실시형태에서는 테이프 선단부(74)의 본체 길이방향(X)의 길이(테이프 선단부(74)의 폭)(w8)가 테이프 기단부(73)의 본체 길이방향(X)의 길이(테이프 기단부(34)의 폭)(w3)와 동일하거나 그보다 짧다. 또한 "테이프 선단부의 본체 길이방향의 길이"는 상기 길이가 일정하지 않은 경우에는 최대 길이를 의미하고, "테이프 기단부의 본체 길이방향의 길이"에 대해서도 마찬가지이다. 도 12에 도시한 패스닝 테이프(7A)는 평면에서 보아 직사각형 형상이며, 양자(73, 74)의 본체 길이방향(X)의 길이(폭)는 동일하다. 도 12에 도시한 실시형태에 따르면, 테이프 선단부(74)에 본체 폭방향(Y)을 따라 외력(F)을 작용시켜 이를 잡아당겼을 때 그 외력(F)이 테이프 선단부(74)와 동일한 폭의 테이프 기단부(73)에 스트레이트로 전달되기 때문에 신축 패널(6)에 있어서 테이프 기단부(73)의 주변부의 꺾임이 발생하기 어렵다. 또한 전술한 패스닝 테이프(7)는 테이프 기단부(73)가 테이프 선단부(74)보다 폭이 넓었지만, 도 12에 도시한 패스닝 테이프(7A)는 테이프 기단부(73)가 테이프 선단부(74)와 폭이 같거나 그보다 폭이 좁기 때문에 패스닝 테이프(7)에 비해 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)과 신축 패널(6)의 내측단(6t) 사이의 거리를 비교적 길게 취하는 것이 가능해지고, 그에 따라 패스닝 테이프(7A)의 피체결 영역(55)(도 1, 도 4 및 도 5 참조)에의 체결시에 있어서 착용자의 다리 둘레에 대한 인장력과 등측 웨이스트부에 대한 인장력과의 차이가 한층 커져 전술한 신축 패널(6)의 하부의 약신장 상태의 발생이 촉진된다.

또한 도 12에 도시한 실시형태에서, 테이프 선단부(74)의 본체 길이방향(X)의 길이(w8)를 신축 패널(6)의 본체 길이방향(X)의 길이(신축 패널(6)의 폭)(w1)의 절반과 동일하거나 그보다 짧게 함으로써 전술한 효과가 보다 안정적으로 발휘되게 된다. 또한 "신축 패널의 본체 길이방향의 길이"는 상기 길이가 일정하지 않은 경우에는 최대 길이를 의미한다. 이와 같이 테이프 선단부(74)의 길이(w8)를 신축 패널(6)의 길이(w1)의 절반과 동일하거나 그보다 짧게 하는 것은 도 12에 도시한 패스닝 테이프(7A)뿐만 아니라, 도 6 등에 도시한 패스닝 테이프(7)(테이프 기단부(73)가 테이프 선단부(74)보다 폭이 넓은 패스닝 테이프)에도 적용 가능하다.

도 13에 도시한 실시형태는 신축 패널이 상기 실시형태와 다르다. 즉, 도 6에 도시한 신축 패널(6)에 있어서는 복수개의 탄성부재(62)는 각각 신축 패널(6)의 내측 가장자리부(6C) 및 신축부(6B)에 있어서, 본체 길이방향(X)으로 연장되는 복수개의 연속 직선형상의 접합부(63)와 포개지고, 각 상기 접합부(63)에서 패널재(61)에 고정되어 있었지만, 도 13에 도시한 신축 패널(6P)에 있어서는 신축부(6B)의 본체 폭방향(Y)의 일단측(접합부(63a)가 존재하는 부위) 및 타단측(접합부(63b)가 존재하는 부위)을 제외하고 복수개의 탄성부재(62)는 패널재(61)에 고정되어 있지 않다. 즉, 도 13에 도시한 신축 패널(6P)의 신축부(6B)에 있어서는 본체 폭방향(Y)의 최내방에 위치하는(흡수성 본체(5)에 가장 가까운) 접합부(63a)와 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는(흡수성 본체(5)로부터 가장 먼) 접합부(63b)에 끼인 영역에 배치된 복수개의 접합부(66)가 각각 평면에서 보아 직사각형 형상인 복수개의 소접합부(66s)가 본체 길이방향(X)으로 소정 간격을 두고 열을 이루도록 배치됨으로써 구성되어 있고, 평면에서 보아 본체 길이방향(X)으로 연장되는 파선형상으로 되어 있다. 그리고, 복수개의 탄성부재(62)는 복수개의 파선형상 접합부(66)에 대해 소접합부(66a)와는 포개지지 않고, 본체 길이방향(X)으로 이웃하는 소접합부(66a, 66a) 사이의 틈새와 포개지도록 배치되어 있으며, 신축부(6B)의 본체 폭방향(Y)의 양단에 위치하는 연속 직선형상의 접합부(63a 및 63b)와 포개지도록 배치되고, 접합부(63a 및 63b)에서만 패널 부재(61)에 고정되어 있다.

도 6에 도시한 실시형태에서는 도 8(b)에 도시한 바와 같이 패스닝 테이프(7)의 신장시에 있어서, 전술한 신축 패널(6)의 하부의 약신장 상태의 발생에 수반하여 신축부(6B)에 있어서 패널재(61)와 탄성부재(62)와의 접합점 각각이 경사방향으로 인장력(F)이 가해짐으로써 패널재(61)의 타이트닝(tightening)이 생기고, 그에 따라 신축부(6B) 내에서의 본체 폭방향(Y)에 있어서 탄성부재(62)의 신장이 일부 제한되어 탄성부재(62)의 신장에 불균형이 생기는 경우가 있을 수 있다. 이에 반해, 도 13에 도시한 실시형태에 따르면, 신축부(6B)의 탄성부재(62)는 패널재(61)와 접합되어 있지 않기 때문에 전술한 패널재(61)의 타이트닝에 의한 신장의 제한을 받지 않아 신축부(6B) 내에서 균일하게 신장할 수 있고, 그 결과 다리 둘레의 자국이 더 생기기 어렵다는 효과가 얻어진다. 또한 접착제에 의한 패널재(61)의 투습성 저하 및 강성 증가를 방지할 수 있다. 신축 패널(6P)로는 본 출원인의 선출원에 따른 특허문헌 4에 기재된 복합 신축부재를 사용할 수 있다.

도 14 및 도 15에 도시한 실시형태는 모두 패스닝 테이프(7)의 신축 패널(6)에의 접합 형태가 상기 실시형태(도 7 참조)와 다르다. 또한 도 14 및 도 15에 도시한 접합 형태는 패스닝 테이프(7A)에도 적용 가능하다. 도 14에 도시한 실시형태에서는 패스닝 테이프(7)가 테이프 기단부(73)에 의해 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)의 피부 대향면(6a)에 고정되어 있다. 또한 패스닝 테이프(7)의 비피부 대향면(7b) 및 신축 패널(6)의 비피부 대향면(6b)에는 패스닝 테이프(7)의 신축 패널(6)에 대한 고정을 보강하는 보강부재(76)가 패스닝 테이프(7)의 테이프 선단부(74)와 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 걸치도록 고정되어 있다. 보강부재(76)로는 예를 들면 부직포나 수지 필름을 사용할 수 있다. 또한 도 15에 도시한 실시형태에서는 신축 패널(6)을 구성하는 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61) 사이에서 패스닝 테이프(7)의 테이프 기재(72)(테이프 기단부(73))를 끼워서 고정하고 있다.

또한 보강부재(76)는 도 7에 도시한 실시형태에도 적용 가능하다. 즉, 도 7에 도시한 실시형태에서, 패스닝 테이프(7)의 피부 대향면(7a) 및 신축 패널(6)의 피부 대향면(6a)에 보강부재(76)를, 패스닝 테이프(7)의 테이프 선단부(74)에 있어서 체결부(71)보다 본체 폭방향(Y)의 내방 부위(체결부(71)와 패널재(61)에 끼인 부위)와 외측 가장자리부(6A)에 걸치도록 고정할 수 있다.

본 발명(제2 발명)의 일 실시형태인 일회용 기저귀(1A)는 소위 전개형의 패널 타입 일회용 기저귀로서, 도 16, 도 2, 도 17, 도 4에 도시한 바와 같이, 액투과성의 표면 시트(2), 액불투과성 내지 발수성(이하, 이들을 총칭하여 액불투과성이라고 함)의 이면 시트(3) 및 이들 양 시트(2, 3) 사이에 개재 배치된 액보유성의 흡수체(4)를 구비한 세로로 긴(일방향(X)으로 긴) 흡수성 본체(5)와, 상기 흡수성 본체(5)의 본체 길이방향(X)을 따르는 양측 가장자리부에 고정된 한 쌍의 신축 패널(6, 6)을 가지고 있다. 표면 시트(2)는 흡수성 본체(5)의 피부 대향면(5a)를 형성하고, 이면 시트(3)는 흡수성 본체(5)의 비피부 대향면(5b)을 형성하고 있다. 표면 시트(2) 및 이면 시트(3)는 각각 직사각형상을 이루며, 흡수체(4)보다 폭이 넓고 길다. 표면 시트(2)는 이면 시트(3)보다 폭이 좁다. 한 쌍의 신축 패널(6, 6) 각각의 본체 길이방향(X)을 따르는 외측 가장자리부(6A)에는 체결부(71)를 갖는 패스닝 테이프(7)가 마련되어 있으며, 일회용 기저귀(1A)는 도 18에 도시한 바와 같이, 패스닝 테이프(7)의 체결부(71)를 흡수성 본체(5)의 비피부 대향면(5b)에 체결하여 착용자에게 장착하도록 이루어져 있다.

본 실시형태의 일회용 기저귀(1A)에 대해 보다 상세하게 설명하면, 일회용 기저귀(1A)는 도 16에 도시한 바와 같이, 배측부(A) 및 등측부(B) 그리고 이들 A, B 사이에 위치하는 가랑이부(C)를 본체 길이방향(X)으로 가지고 있다. 배측부(A)는 기저귀 착용자의 배측에 위치하는 부위, 등측부(B)는 기저귀 착용자의 등측에 위치하는 부위(한 쌍의 신축 패널(6, 6)을 갖는 부위), 가랑이부(C)는 기저귀 착용자의 가랑이에 위치하는 부위이다. 배측부(A), 가랑이부(C) 및 등측부(B)는 일회용 기저귀(1A)(흡수성 본체(5))를 그 본체 길이방향(X)의 전체 길이를 3등분하도록 하여 3개의 영역으로 구분했을 때의 각 영역에 상당한다.

본 실시형태의 일회용 기저귀(1A)는 도 16, 도 2, 도 17, 도 4에 도시한 바와 같이, 전술한 일회용 기저귀(1)에 있어서 흡수성 본체(5) 및 배측 플랩(9) 각각과 동일한 구성의 흡수성 본체(5) 및 배측 플랩(9)을 가지고 있다. 따라서, 흡수성 본체(5) 및 배측 플랩(9)에 대해서는 전술한 일회용 기저귀(1)에 대한 설명(보다 바람직한 구성이나 변형예를 포함함)이 본 실시형태의 일회용 기저귀(1A)에도 적용된다.

본 실시형태의 일회용 기저귀(1A)의 한 쌍의 신축 패널(6, 6)에 대해 설명한다.

한 쌍의 신축 패널(6, 6)은 각각 도 19에 도시한 바와 같이, 평면에서 보아 사각형 형상(직사각형 형상)의 패널재(61)와, 패널재(61)에 고정되며 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 복수개의 탄성부재(62)를 포함하여 구성되며, 본체 폭방향(Y)으로 신축성을 갖는 신축부(6B)와, 본체 폭방향(Y)으로 신축성을 갖지 않는 비신축부(6A)를 본체 폭방향(Y)으로 가지고 있다. 패스닝 테이프(7)(테이프 기단부(73))가 고정되어 있는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)는 비신축성이며, 그 전체 영역이 비신축부(6A)이다.

신축 패널(6)에 대해 더 설명하면, 신축 패널(6)은 도 19에 도시한 바와 같이, 비신축성의 외측 가장자리부(6A)와, 상기 외측 가장자리부(6A)와는 본체 폭방향(Y)의 반대측에 위치하는 비신축성의 내측 가장자리부(6C)를 가지며, 이들 양측 가장자리부(6A, 6C) 사이에 신축성의 신축부(6B)가 마련되어 있다. 신축 패널(6)은 도 17에 도시한 바와 같이, 그 본체 길이방향(X)을 따르는 내측 가장자리부(6C)가 사이드 시트(82)와 이면 시트(3) 사이에 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접합 수단에 의해 고정되어 있다. 한 쌍의 신축 패널(6, 6)은 각각 도 17에 도시한 바와 같이, 내측 가장자리부(6C)에 있어서 탄성부재(62)가 배치되지 않은 부위에서 흡수성 본체(5)에 고정되어 있는 것이 바람직하다. 즉, 도 19에 도시한 바와 같이 평면에서 보아 흡수성 본체(5)와 신축 패널(6)(내측 가장자리부(6C))이 포개지는 부위에 탄성부재(62)가 존재하지 않는 것이 흡수성 본체(5)와 패널재(61)의 접착성을 강고하게 하는 점에서 바람직하다.

복수개의 탄성부재(62)는 도 19에 도시한 바와 같이, 본체 길이방향(X)으로 소정 간격을 두고 배치되며, 신축부(6B)에서 패널재(61)에 신장 상태로 고정되고, 신축부(6B)로부터 비신축부(외측 가장자리부)(6A)로 연장되어 있다. 보다 구체적으로는, 신축 패널(6)(신축부(6B))은 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61) 사이에 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 복수개의 실형상 탄성부재(62)가 본체 길이방향(X)으로 소정 간격을 두고 개재 배치되어 구성되어 있으며, 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61)끼리는 도 19에 도시한 바와 같이, 본체 길이방향(X)으로 연장되는 복수개의 직선형상 접합부(63)로 접합되어 있다. 복수개의 접합부(63)는 본체 폭방향(Y)으로 소정 간격을 두고 배치되어 있다. 각 접합부(63)는 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접착제가 도포되어 형성되어 있으며, 패널재(61)의 본체 길이방향(X)의 전체 길이에 걸쳐 연속되고, 탄성부재(62)의 신축방향(Y)과 직교하는 방향을 따르는 연속 직선형상의 접합 라인을 형성하고 있다. 복수개의 탄성부재(62)는 각각 신축부(6B)의 본체 폭방향(Y)의 전체 길이에 걸쳐 신축부(6B)의 외측 가장자리부측으로부터 내측 가장자리부측에 도달해 있으며, 또한 신축부(6B)와 비신축부(6A)와의 경계로부터 비신축부(6A)측으로 연장되어 비신축부(6A)에 들어가 있다. 즉, 신축 패널(6)의 비신축부(외측 가장자리부)(6A)에는 도 19에 도시한 바와 같이, 신축부(6B)를 본체 폭방향(Y)으로 횡단하는 탄성부재(62)의 일단부가 존재한다. 또한 도 19에서는 설명의 용이함을 위해 접합부(63)가 외부로부터 명료하게 인식될 수 있도록 기재되어 있으나, 실제로는 그와 같이 되어 있다고는 할 수 없다.

신축부(6B)에서는, 복수개의 탄성부재(62)는 각각 복수개의 접합부(63)와 포개지고, 각 상기 접합부(63)에서 패널재(61)의 내면에 고정되어 있다. 이에 반해, 외측 가장자리부(6A)에서는 패널재(61)와 탄성부재(62)(탄성부재(62)의 일단부)는 접합되어 있지 않고, 외측 가장자리부(6A)에 있어서 탄성부재(62)는 비신장 상태(자연 상태)로 되어 있다. 외측 가장자리부(6A)는 패널재(61)와 탄성부재(62)가 접합되어 있지 않은 비신축부(6A)이다.

본 실시형태에서는 탄성부재(62)의, 신축부(6B)로부터 비신축부(외측 가장자리부)(6A)로의 연장 길이는 신축부(6B)에 있어서 복수개의 직선형상 접합부(63) 중에서 비신축부(6A)에 가장 가까운 2개의 접합부(63b, 63)의 간격보다 길게 되어 있다. 즉, 도 19에 도시한 바와 같이, 탄성부재(62)의 비신축부(6A)측으로의 연장 길이(La)는 신축 패널(6)에 배치된 복수개의 접합부(63) 중 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는(흡수성 본체(5)로부터 가장 먼) 접합부(63b)와, 상기 접합부(63b)에 인접하는 다른 접합부(63)와의 간격(Lb)(도 19 참조)보다 길다. 이와 같이 탄성부재(62)의 연장 길이(La)를 접합부(63b, 63)끼리의 간격(Lb)보다 길게 설정함으로써 연장 길이(La)에 상당하는 탄성부재(62)의 일단부를 최초의 배치 위치인, 접합부(63b)보다 본체 폭방향(Y)의 외방(즉 비신축부(6A))에 안정적으로 체류시키는 것이 가능해진다. 즉, 기저귀(1A)의 장착시 등에 패스닝 테이프(7)를 잡고 신축 패널(6)을 본체 폭방향(Y)으로 잡아당기면, 탄성부재(62)에 있어서 접합부(63b, 63)로 접합되어 있는 부위(신축부(6B)에 존재하는 부위)가 신장 상태가 되어 상기 부위에 수축력이 생기고, 그 수축력이 접합부(63b, 63)에 의한 상기 부위의 패널재(61)에 대한 고정력을 웃돌았을 경우에는 연장 길이(La)에 상당하는 탄성부재(62)의 일단부가 상기 부위의 수축에 의해 접합부(63b)를 넘어 본체 폭방향(Y)의 내방으로 이동하고(소위 고무 빠짐이 생기고), 신축부(6B)에 완전히 들어가 버리는 문제점이 생길 우려가 있는 바, 연장 길이(La)를 접합부(63b, 63)끼리의 간격(Lb)보다 길게 설정함으로써 고무 빠짐이 생긴 경우에도 연장 길이(La)에 상당하는 탄성부재(62)의 일단부의 본체 폭방향(Y)의 내방으로의 이동량이 제한되고, 그에 따라 탄성부재(62)의 일단부가 신축부(6B)에 완전히 들어가는(비신축부(6A)에 존재하지 않게 되는) 것이 효과적으로 방지된다. 이러한 효과를 보다 확실하게 얻기 위한 관점에서, 탄성부재(62)의 연장 길이(La)와 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는 접합부(63b, 63)끼리의 간격(Lb)과의 비(La/Lb)는 0.8 내지 2가 바람직하다.

또한 복수개의 탄성부재(62)는 각각 신축부(6B)와 내측 가장자리부(6C)의 경계로부터 내측 가장자리부(6C)측으로 연장되어 내측 가장자리부(6C)에 들어가 있어도 좋고, 내측 가장자리부(6C)에는 신축부(6B)를 본체 폭방향(Y)으로 횡단하는 탄성부재(62)의 타단부가 존재해도 좋다. 그 경우, 내측 가장자리부(6C)에서의 탄성부재(62)(탄성부재(62)의 타단부)는 외측 가장자리부(6A)에서의 탄성부재(62)(탄성부재(62)의 일단부)와 마찬가지로 비신장 상태(자연 상태)로 되어 있고, 내측 가장자리부(6C)는 패널재(61)와 탄성부재(62)가 접합되어 있지 않은 비신축부(6C)이다.

본 실시형태에서 신축부(6B)는 신축 패널(6)(패널재(61))에 배치된 복수개의 접합부(63) 중 본체 폭방향(Y)의 최내방에 위치하는(흡수성 본체(5)에 가장 가까운) 접합부(63a)와, 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는(흡수성 본체(5)로부터 가장 먼) 접합부(63b)에 끼인 부위이다. 또한 본 실시형태에서 비신축부(외측 가장자리부)(6A)는 신축 패널(6)에 있어서, 접합부(63b)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하는 영역이다. 외측 가장자리부(6A)는 신축부(B)와 같이 신장 상태가 아니라 탄성부재(62)의 단부를 자연 상태에서 가지고 있으며, 실질적으로 본체 폭방향(Y)으로 신축성을 갖지 않은 비신축부(6A)이다.

외측 가장자리부(6A)를 포함하는, 신축 패널(6)의 신축부(6B)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하는 영역, 즉, 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는 접합부(63b)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하는 영역(비신축부(6A))에는 복수개의 탄성부재(62)의 일단부가 비신축 상태로 존재하지만, 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리가 접착제에 의해 접합된 접착제 접합부가 존재하지 않고, 비신축부(6A)에서는 신축 패널(6)의 구성 부재끼리의 접합에 접착제는 사용되지 않았다. "상기 비신축 영역에 상기 접착제 접합부가 존재하지 않는다."란, 비신축부(6A)에 있어서, 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리의 접합(신축 패널(6)의 구성 부재 이외의 다른 부재를 개재시키지 않고 상기 구성 부재끼리를 직접 접합하는 경우의 접합)에 사용되는 접착제의 도포량이 0g/m2인 경우를 의미한다.

또한 여기서 비신축부(6A)에 존재하지 않는다고 되어 있는 접착제 접합부는 어디까지나 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리를 (다른 부재를 개재시키지 않고 직접) 접합하는 것이며, 신축 패널(6)의 구성 부재와 다른 부재를 접합하는 접착제 접합부, 예를 들면 패널재(61)와 테이프 기재(72)를 접합하는 접착제 접합부는 포함되지 않는다. 따라서, 비신축부(6A)에는 신축 패널(6)의 구성 부재와 다른 부재가 접착제에 의해 접합된 접착제 접합부가 존재해도 좋으며, 본 실시형태에서 비신축부(6A) 영역에서는 후술하는 바와 같이, 테이프 기재(72)가 테이프 기단부(73)에서 패널재(61)에 융착(융착부(75)) 및 접착제(접착제 접합부(77))에 의해 고정되어 있다. 테이프 기단부(73)는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 접착제 및 복수개의 융착부(75)에 의해 고정되어 있는 것이 바람직하다. 요약하면, 비신축부(6A)에 있어서, 신축 패널(6)의 구성 부재와 다른 부재와의 접합 수단으로는 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접착제를 사용해도 좋으며, 혹은 접착제 이외의 다른 접합 수단, 예를 들면 히트 실 등의 융착을 이용해도 좋고, 혹은 접착제와 접착제 이외의 다른 접합 수단을 조합하여 이용해도 좋다.

이와 같이 본 실시형태에서는 신축부(6B)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하는 신축 패널(6)의 비신축부(외측 가장자리부)(6A)에는 복수개의 탄성부재(62)의 일단부가 비신축 상태로 존재하지만, 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리가 접착제에 의해 접합된 접착제 접합부가 존재하지 않으며, 따라서, 비신축부(외측 가장자리부)(6A)에 있어서, 패스닝 테이프(7)(테이프 기재(72))가 부착되지 않은 영역(테이프 기단부(73)와 포개지지 않는 영역, 이하, 테이프 비고정 영역이라고도 함)에는 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리를 접합하는 접합 수단으로서의 접착제가 존재하지 않고, 따라서 상기 테이프 비고정 영역의 형성 재료(부직포 등)가 본래 갖는 유연성이 확보되어 있으며, 그에 따라 비신축부(6A)에 있어서, 패스닝 테이프(7)(테이프 기재(72))가 부착되어 있는 영역(테이프 기단부(73)와 포개지는 영역, 이하, 테이프 고정 영역이라고도 함)과의 강성의 차이가 크게 되어 있다.

패스닝 테이프(7)는 도 17, 도 19 및 도 20에 도시한 바와 같이, 체결부(71)를 갖는 테이프 기재(72)를 포함하여 구성되어 있다. 테이프 기재(72)는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 고정된 테이프 기단부(73)와, 테이프 기단부(73)에 연접되며 외측 가장자리부(6A)로부터 본체 폭방향(Y)의 외방으로 돌출되고 체결부(71)를 갖는 테이프 선단부(74)를 가지고 있다. 체결부(71)는 기계적 면 패스너의 수부재로 이루어지며, 테이프 선단부(74)의 편면(피부 대향면)에 마련되어 있고, 전술한 기계적 면 패스너의 암부재로 이루어지는 피체결 영역(55)에 대해 탈부착 자유롭게 체결 가능하다.

본 실시형태에서는, 패스닝 테이프(7)는 도 17 및 도 20에 도시한 바와 같이, 테이프 기단부(73)에 의해 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(비신축부)(6A)의 비피부 대향면(6b)에 고정되어 있다. 패스닝 테이프(7)(테이프 기단부(73))는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 융착을 포함하는 접합 수단, 구체적으로는 융착 및 접착제에 의해 고정되어 있으며, 테이프 기단부(73)와 신축 패널(6)(패널재(61))이 포개지는 영역(외측 가장자리부(6A)의 상기 테이프 고정 영역)에는 도 19 및 도 20에 도시한 바와 같이, 접착제 접합부(77) 이외에, 평면에서 보아 타원형상인 융착부(75)가 복수개 형성되어 있다. 전술한 바와 같이, 비신축부(외측 가장자리부)(6A)에서는 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리의 접합에 접착제는 사용되지 않으나, 신축 패널(6)의 구성 부재와 다른 부재(테이프 기재(72))와의 접합 수단으로는 접착제 및/또는 접착제 이외의 다른 접합 수단(히트 실 등의 융착)이 사용되는 경우가 있는 바, 본 실시형태에서는 상기 접합 수단으로서 융착 및 접착제의 조합이 채용되고 있다. 여기서 말하는 "융착"은 복수개의 부재(본 실시형태에서는 2장의 패널재(61) 및 테이프 기단부(73)) 중 하나 이상을 가열 용융하여 상기 복수개의 부재를 서로 접합하는 방법을 의미하며, 구체적으로는 공지의 히트 실법, 초음파 실법, 고주파 실법 등을 들 수 있다. 본 실시형태에서 융착부(75)는 공지의 히트 실법에 의해 형성되어 있다. 융착부(75)를 형성하기 위한 히트 실은 외측 가장자리부(6A)(패널재(61))의 피부 대향면(6a)측에서부터 해도 좋고, 비피부 대향면(6b)측에서부터 해도 좋다. 복수개의 융착부(75)는 도 19에 도시한 바와 같이, 본체 길이방향(X) 및 본체 폭방향(Y)의 양방향으로 소정 간격을 두고 배치되어 있다. 또한 도 19에서는 설명의 용이함을 위해, 융착부(75)가 외부로부터 명료하게 인식될 수 있도록 기재되어 있으나, 실제로는 그와 같이 되어 있다고는 할 수 없다. 도 19 및 도 20 이외의, 테이프 기단부(73)를 도시한 다른 도면(도 16, 도 17, 도 18, 도 21 내지 도 28)에서는 설명의 용이함을 위해 융착부(75)의 도시를 생략했다.

테이프 기단부(73)는 도 19에 도시한 바와 같이, 평면에서 보아 직사각형 형상이며, 본체 폭방향(Y)을 따르는 외측단(73s) 및 내측단(73t)을 가지고 있다. 외측단(73s) 및 내측단(73t)은 직사각형 형상의 테이프 기단부(73)의 한 쌍의 단변을 구성하고 있으며, 내측단(73t)은 외측단(73s)보다 본체 길이방향(X)의 내방에 위치하고, 상대적으로 가랑이부(C)에 가깝다. 그리고, 본 실시형태에서는 이 내측단(73t)이, 도 19에 도시한 바와 같이, 신축 패널(6)을 구성하는 복수개의 탄성부재(62) 중 본체 길이방향(X)의 최내방에 배치된(가랑이부(C)에 가장 가까운) 탄성부재(이하, 최내방 탄성부재라고도 함)(62t)보다 본체 길이방향(X)의 외방(도 19에서는 상방)에 위치해 있다.

본 실시형태의 일회용 기저귀(1A)에서는 전술한 바와 같이, 1) 복수개의 탄성부재(62)가 각각 신축부(6B)로부터 외측 가장자리부(비신축부)(6A)로 연장되어 있는 것, 2) 외측 가장자리부(6A)에 있어서 탄성부재(62)는 비신장 상태(자연 상태)로 되어 있는 것, 및 3) 외측 가장자리부(6A)에서는 패널재(61)와 탄성부재(62)가 접합되어 있지 않은 것의 채용에 의해 일회용 기저귀(1A)를 장착할 때 패스닝 테이프(7)를 피체결 영역(55)에 체결시켰을 때의 신축 패널(6)의 장착 특성을 형성하고 있다. 그리고, 이 신축 패널(6)의 구성에 의해 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)가 유연성을 가지며, 장착시에 있어서 신축 패널(6)은 본체 폭방향(Y)으로 신축되어도 탄성부재(62)가 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는 접합부(63b)로부터 빠져나오지 않으므로 탄성부재(62)의 단부 고정을 안정성이 뛰어난 것으로 하고 있다.

나아가, 본 실시형태의 일회용 기저귀(1A)에서는 4) 패스닝 테이프(7)의 신축 패널(6)과의 고정 부위인 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)이 신축 패널(6)의 최내방 탄성부재(62t)보다 본체 길이방향(X)의 외방에 위치해 있는 것 및 전술한 바와 같이, 5) 신축부(6B)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하며 테이프 기단부(73)가 고정되어 있는, 신축 패널(6)의 비신축부(외측 가장자리부)(6A)에는 신축 패널(6)의 구성 부재(패널재(61))끼리의 접합 수단으로서의 접착제가 존재하지 않고, 따라서 비신축부(6A)의 일부인 상기 테이프 비고정 영역(비신축부(6A)에 있어서 테이프 기단부(73)와 포개지지 않는 영역)의 유연성이 확보되어 있는 것의 2점의 채용에 의해 일회용 기저귀(1A)를 장착할 때에 패스닝 테이프(7)를 피체결 영역(55)에 체결시켰을 때의 신축 패널(6)의 신축 특성을 제어하고 있다. 그리고, 이 신축 특성의 제어에 의해 이하에 설명하는 바와 같이, 일회용 기저귀(1A)의 착용중에 있어서 착용자의 등측 웨이스트부와 일회용 기저귀(1A)의 등측 단부 사이에 틈새가 생기는 것이 방지되고, 착용자의 다리 둘레에 상기 레그 개더를 구성하는 탄성부재(83)의 조임에 의한 자국이 생기기 어렵게 된다.

도 21(a)에는 신축 패널(6)의 자연 상태(외력을 가하지 않는 상태), 도 21(b)에는 신축 패널(6)을 그 신축방향(Y)으로 신장시킨 상태가 각각 도시되어 있다. 신축 패널(6)의 자연 상태에 있어서는 탄성부재(62)의 최외방 접합부(62a, 62b)를 기점으로 하여 탄성부재(62)가 수축하여, 도 21(a)에 도시한 바와 같이, 패널재(61)가 신축방향(본체 폭방향)(Y)과 직교하는 방향(본체 길이방향)(X)으로 연장되는 복수개의 주름(65)을 형성하고 있다. 각 주름(65)은 이웃하는 접합부(63, 63)(도 21에서는 도시하지 않음. 도 19 참조) 사이에 형성되어 있다. 각 주름(65)은 신축 패널(6)의 피부 대향면(6a) 및 비피부 대향면(6b)의 양면에 각각 돌출하도록 형성되어 있으며, 각 주름(65)의 돌출방향의 선단부는 단면 원호형상의 볼록한 곡면을 형성하고 있다.

그리고, 일회용 기저귀(1A)를 도 18에 도시한 바와 같이 장착할 때에 패스닝 테이프(7)의 체결부(71)를 피체결 영역(55)에 체결하기 위해, 도 21(a)에 도시한 신축 패널(6)의 자연 상태에 있어서, 상법에 따라 패스닝 테이프(7)의 선단을 손가락으로 잡고 똑바로 잡아당기고, 도 21(b)에 도시한 바와 같이, 신축 패널(6)에 그 신축방향(Y)을 따라 외력(인장력)(F)을 작용시키면, 전술한 4) 및 5)의 2점의 채용에 기인하는 신축 패널(6)의 신축 특성에 의해 신축 패널(6)에 있어서, 테이프 기단부(73)와 흡수성 본체(5) 사이에 위치하는 신축부(6B)의 일부(이하, 테이프 기단부 인접부라고도 함)는 상기 테이프 기단부 인접부의 탄성부재(62)의 최외방 접합부(62a)에 패스닝 테이프(7)의 외력(인장력)(F)이 직접적으로 전달됨으로써 상기 최외방 접합부(62a)를 기점으로 하여 뒤틀리지 않고 신장 상태가 되고, 탄성부재(62)의 신장 후 길이(w6)(도 21(b) 참조)가 된다. 한편, 신축 패널(6)에 있어서, 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)보다 본체 길이방향(X)의 내방(도 21(b)에서는 하방)에 위치하는 부위(신축 패널(6)의 하부)에는 패스닝 테이프(7)(테이프 기단부(73))가 존재하지 않으며, 패스닝 테이프(7)의 선단을 잡고 똑바로 잡아당겼을 때의 외력(인장력)(F)이 전달되기 어렵기 때문에 상기 부위에 존재하는 최내방 탄성부재(62t)를 비롯한 탄성부재(62)의 최외방 접합부(62b)가 상기 테이프 기단부 인접부의 최외방 접합부(62a)보다 흡수성 본체(5)측(등측부(B)측)으로 잡아당겨지고, 이에 따라, 도 21(b)에 도시한 바와 같이 신축부(6B)의 하부의 폭방향 외방이 뒤틀려 약신장 상태가 된다.

이와 같이 패스닝 테이프(7)의 선단을 잡고 똑바로 잡아당김으로써 신축 패널(6)에 본체 폭방향(Y)의 외방을 향하는 외력(인장력)(F)을 작용시켰을 때에 본체 길이방향(X)에 있어서 패스닝 테이프(7)(테이프 기단부(73))와 동일한 위치에 있는 탄성부재(62)(최외방 접합부(62a)와 포개지는 탄성부재(62))는 외력(F)에 의해 상대적으로 세게 잡아당겨져서 신장하고, 그에 따라 신축 패널(6)의 상기 테이프 기단부 인접부가 신장 상태가 되는데 반해, 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)보다 본체 길이방향(X)의 내방에 위치하는 탄성부재(62, 62t)(최외방 접합부(62b)와 포개지는 탄성부재(62))는 패스닝 테이프(7)의 인장에 수반되는 외력(F)에 의해서는 잡아당겨지기 어렵고, 최외방 접합부(62a)와 포개지는 탄성부재(62)에 비해 신장 정도가 약하기 때문에 내측단(73t)보다 본체 길이방향(X)의 내방에 위치하는(최외방 접합부(62b)가 존재하는) 신축 패널(6)의 하부는 상기 테이프 기단부 인접부에 비해 상대적으로 신장 정도가 약한 약신장 상태가 된다. 이에 따라, 신축 패널(6)의 하부에 있어서 2개의 탄성부재(62)의 신장 후 길이(w6', w6")는 상기 테이프 기단부 인접부의 신축부(6B)의 신장 후 길이(w6)보다 작아져 신축 패널(6)의 하부의 신장량이 경감된다.

실제로 패스닝 테이프(7)의 체결부(71)를 피체결 영역(55)에 체결시켜 일회용 기저귀(1A)를 착용자에게 장착했을 때에는 전술한 신축 패널(6)의 하부에 상당하는 부위는 착용자의 엉덩이부의 볼록 튀어나온 곳이나 다리의 부들기에 닿기 때문에 주위 길이가 커지는데, 전술한 바와 같이 신축 패널(6)의 하부가 약신장 상태로 됨으로써 신축 패널(6)이 테이프 기단부(73)보다 신장에 여유가 있음으로써 착용자의 다리 둘레에 위치하는 신축 패널(6)의 하부의, 다리 둘레에 대한 조임력이 경감되어 다리에 조임 자국이 생기기 어렵게 된다. 또한 패스닝 테이프(7)의 신장시에는 전술한 바와 같이, 상기 테이프 기단부 인접부의 신축부(6B)의 신장 후 길이(w6)가 신축 패널(6)의 하부의 탄성부재(62)의 신장 후 길이(w6', w6")보다 큰 것에 의해 상기 테이프 기단부 인접부의 수축력이 커지고, 그에 따라 일회용 기저귀(1A)에 있어서, 착용자의 등측 웨이스트부에 위치하는 등측 단부(흡수성 코어 비배치 영역(D))에는 직접적으로 인장력(F)이 전달되기 때문에 일회용 기저귀(1A)의 착용중에 착용자의 등과 상기 등측 단부 사이에 틈새가 생기기 어렵게 되어 피트성 및 누설 방지성이 향상된다.

또한 본 실시형태에서는 테이프 기단부(73)가 신축 패널(6)에 융착부(75) 및 접착제 접합부(77)에 의해 고정되어 있음으로써, 체결 조작 시에 패스닝 테이프(7)를 잡아당겼을 때에 패스닝 테이프(7)가 빠져 버리는 문제가 회피됨과 아울러, 테이프 기단부(73)의 강성이 접착제의 사용과 융착부(75)의 형성에 의해 향상되어 있기 때문에 패스닝 테이프(7)를 잡아당겨도 테이프 기단부(73)에 뒤틀림이 생기기 어렵고, 테이프 기단부(73)와 전술한 신축 패널(6)의 하부와의 인장력의 차이가 커져, 상기 하부가 약신장 상태가 되기 쉬워져 전술한 효과가 한층 얻어지기 쉬워진다.

전술한 신축 패널(6)에 의한 작용 효과를 보다 확실하게 얻게 하는 관점에서, 각종 부재의 치수, 개수 등은 다음과 같이 설정되는 것이 바람직하다.

자연 상태에 있어서 신축 패널(6)의 본체 길이방향(X)의 길이(w1)(도 21(a) 참조)는 바람직하게는 50 내지 120mm, 더욱 바람직하게는 60 내지 100mm이다.

자연 상태에 있어서 신축 패널(6)의, 흡수성 본체(5)로부터 본체 폭방향(Y)의 외방으로 연장되어 있는 부분(외측 가장자리부(6A) 및 신축부(6B))의 길이(w2)(도 21(a) 참조)는 바람직하게는 20 내지 60mm, 더욱 바람직하게는 25 내지 50mm이다.

테이프 기단부(73)의 본체 길이방향(X)의 길이(w3)(도 21(a) 참조)는 바람직하게는 20 내지 100mm, 더욱 바람직하게는 30 내지 60mm이다.

테이프 기단부(73)의 본체 폭방향(Y)의 길이(w4)(도 21(a) 참조)는 바람직하게는 8 내지 20mm, 더욱 바람직하게는 10 내지 18mm이다.

이웃하는 탄성부재(62, 62)의 간격(w5)(도 21(a) 참조)은 바람직하게는 3 내지 15mm, 더욱 바람직하게는 5 내지 10mm이다.

테이프 기단부(73)의 내측단(73t)과 최내방 탄성부재(62t) 사이에 배치되는 탄성부재(62)의 수는 바람직하게는 1 내지 15개, 더욱 바람직하게는 3 내지 10개이다.

본 발명에 따른 신축 패널 및 패스닝 테이프는 전술한 일회용 기저귀(1A)의 것에 제한되지 않으며, 본 발명의 취지를 벗어나지 않는 범위에서 다양한 형태의 것을 채용할 수 있다. 후술하는 다른 실시형태에서는 전술한 실시형태의 일회용 기저귀(1A)와 다른 구성 부분을 주로 설명하고, 동일한 구성 부분은 동일한 부호를 붙이고 설명을 생략한다. 특별히 설명하지 않는 구성 부분은 상기 실시형태에 대한 설명이 적절히 적용된다.

도 22에 도시한 실시형태에서는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(비신축부)(6A)의 상기 테이프 비고정 영역에 있어서, 2장의 패널재(61, 61)끼리가 간헐적으로 배치된 융착부(75)에서 서로 접합되어 있다. 즉, 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 있어서, 테이프 기단부(73)가 고정되지 않고 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61)를 포함하여 구성되어 있는 영역(상기 테이프 비고정 영역)(6A1)의 상기 2장의 패널재(61, 61)가 간헐적으로 융착부(75)에서 서로 융착되어 있고, 테이프 비고정 영역(6A1)에 테이프 기단부(73)와 신축 패널(6)을 고정하고 있는 융착부(도 22에서는 도시하지 않음)와 동일한, 평면에서 보아 타원형상인 융착부(75)가 간헐적으로 복수개 형성되어 있다. 도 22에 도시한 실시형태에 따르면, 전술한 신축 패널(6)의 하부의 약신장 상태를 방해하는 일 없이, 테이프 비고정 영역(6A1)을 구성하는 패널재(61)의 벗겨짐이나 말림을 방지할 수 있다.

도 23에 도시한 실시형태에서는 테이프 선단부(74)를 본체 길이방향(X)으로 양분하는 가상 직선(L1)이 신축 패널(6)을 본체 길이방향(X)으로 양분하는 가상 직선(L2)보다 본체 길이방향(X)의 외방(도 23에서는 상방)에 위치해 있다. 즉, 가랑이부(C)에 대해 상대적으로 먼 위치에 있다. 도 23에 도시한 실시형태는 패스닝 테이프(7)의 중심을 통과하는 가상 직선(L1)과 신축 패널(6)의 중심을 통과하는 가상 직선(L2)과의 위치 관계를 조정함으로써 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)과 신축 패널(6)의 본체 폭방향(Y)을 따르는 내측단(신축 패널(6)의 본체 폭방향(Y)을 따르는 상하 한 쌍의 단부 중 가랑이부(C)에 가장 가까운 단부)(6t) 사이의 거리를 길게 취하고, 그에 따라 패스닝 테이프(7)의 피체결 영역(55)(도 16, 도 4 및 도 18 참조)에의 체결시에 있어서 착용자의 다리 둘레에 대한 인장력과 등측 웨이스트부에 대한 인장력과의 차이를 크게 하여, 전술한 신축 패널(6)의 하부의 약신장 상태의 발생을 촉진하도록 한 것이다. 가상 직선(L1)과 가상 직선(L2) 간의 거리(w7)는 바람직하게는 5 내지 25mm, 더욱 바람직하게는 8 내지 20mm이다.

도 24에 도시한 실시형태에서는 테이프 선단부(74)를 본체 길이방향(X)으로 양분하는 가상 직선(L1)이 흡수성 코어 비배치 영역(D)을 본체 폭방향(Y)으로 횡단하고 있다. 도 24에 도시한 실시형태에 따르면, 일회용 기저귀(1A) 착용중에 있어서 착용자의 등과 기저귀(1A)의 등측 단부 사이에 틈새가 한층 생기기 어렵게 되어, 흡수성 코어가 오줌 등의 배설액을 흡수 보유하여 팽창한 경우에도 상기 틈새가 생기기 어렵게 된다.

도 25에 도시한 실시형태에서는 테이프 선단부(74)의 본체 길이방향(X)의 길이(테이프 선단부(74)의 폭)(w8)가 테이프 기단부(73)의 본체 길이방향(X)의 길이(테이프 기단부(34)의 폭)(w3)와 동일하거나 그보다 짧다. 또한 "테이프 선단부의 본체 길이방향의 길이"는 상기 길이가 일정하지 않은 경우에는 최대 길이를 의미하고, "테이프 기단부의 본체 길이방향의 길이"에 대해서도 마찬가지이다. 도 25에 도시한 패스닝 테이프(7A)는 평면에서 보아 직사각형 형상이며, 양자(73, 74)의 본체 길이방향(X)의 길이(폭)는 동일하다. 도 25에 도시한 실시형태에 따르면, 테이프 선단부(74)에 본체 폭방향(Y)을 따라 외력(F)을 작용시켜 이것을 잡아당겼을 때에 그 외력(F)이 테이프 선단부(74)와 동일한 폭의 테이프 기단부(73)에 스트레이트로 전달되기 때문에 신축 패널(6)에 있어서 테이프 기단부(73)의 주변부의 꺾임이 발생하기 어렵다. 또한 전술한 패스닝 테이프(7)는 테이프 기단부(73)가 테이프 선단부(74)보다 폭이 넓었지만, 도 25에 도시한 패스닝 테이프(7A)는 테이프 기단부(73)가 테이프 선단부(74)와 폭이 동일하거나 그보다 폭이 좁기 때문에 패스닝 테이프(7)에 비해 테이프 기단부(73)의 내측단(73t)과 신축 패널(6)의 내측단(6t) 사이의 거리를 비교적 길게 취하는 것이 가능해지고, 그에 따라 패스닝 테이프(7A)의 피체결 영역(55)(도 16, 도 4 및 도 18 참조)에의 체결시에 있어서 착용자의 다리 둘레에 대한 인장력과 등측 웨이스트부에 대한 인장력의 차이가 한층 커져 전술한 신축 패널(6)의 하부의 약신장 상태의 발생이 촉진된다.

또한 도 25에 도시한 실시형태에서, 테이프 선단부(74)의 본체 길이방향(X)의 길이(w8)를 신축 패널(6)의 본체 길이방향(X)의 길이(신축 패널(6)의 폭)(w1)의 절반과 동일하거나 그보다 짧게 함으로써 전술한 효과가 보다 안정적으로 얻어지게 된다. 또한 "신축 패널의 본체 길이방향의 길이"는 상기 길이가 일정하지 않은 경우에는 최대 길이를 의미한다. 이와 같이 테이프 선단부(74)의 길이(w8)를 신축 패널(6)의 길이(w1)의 절반과 동일하거나 그보다 짧게 하는 것은 도 25에 도시한 패스닝 테이프(7A)뿐만 아니라, 도 19 등에 도시한 패스닝 테이프(7)(테이프 기단부(73)가 테이프 선단부(74)보다 폭이 넓은 패스닝 테이프)에도 적용 가능하다.

도 26에 도시한 실시형태는 신축 패널이 상기 실시형태와 다르다. 즉, 도 19에 도시한 신축 패널(6)에서는, 복수개의 탄성부재(62)는 각각 신축 패널(6)의 신축부(6B)에 있어서 본체 길이방향(X)으로 연장되는 복수개의 연속 직선형상의 접합부(63)와 신장 상태로 포개지고, 각 상기 접합부(63)에서 패널재(61)에 고정되어 비신축부(외측 가장자리부)(6A)에 있어서 자연 상태(비신장 상태)로 존재했으나, 도 26에 도시한 신축 패널(6P)에서는 신축부(6B)의 본체 폭방향(Y)의 일단측(접합부(63a)가 존재하는 부위) 및 타단측(접합부(63b)가 존재하는 부위)을 제외하고 복수개의 탄성부재(62)는 패널재(61)에 고정되어 있지 않다. 즉, 도 26에 도시한 신축 패널(6P)의 신축부(6B)에 있어서는 본체 폭방향(Y)의 최내방에 위치하는(흡수성 본체(5)에 가장 가까운) 접합부(63a)와 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는(흡수성 본체(5)로부터 가장 먼) 접합부(63b)에 끼인 영역에 배치된 복수개의 접합부(66)가 각각 평면에서 보아 직사각형 형상인 복수개의 소접합부(66s)가 본체 길이방향(X)으로 소정 간격을 두고 열을 이루도록 배치됨으로써 구성되어 있으며, 평면에서 보아 본체 길이방향(X)으로 연장되는 파선형상으로 되어 있다. 그리고, 복수개의 탄성부재(62)는 복수개의 파선형상의 접합부(66)에 대해 소접합부(66s)와 포개지지 않고, 본체 길이방향(X)으로 이웃하는 소접합부(66s, 66s) 사이의 틈새와 포개지도록 배치되어 있으며, 신축부(6B)의 본체 폭방향(Y)의 양끝에 위치하는 연속 직선형상의 접합부(63a 및 63b)와 포개지도록 배치되고, 접합부(63a 및 63b)에서만 패널 부재(61)에 고정되어 있다.

도 19에 도시한 실시형태에서는 도 21(b)에 도시한 바와 같이 패스닝 테이프(7)의 신장시에, 전술한 신축 패널(6)의 하부의 약신장 상태 발생에 수반하여 신축부(6B)에서의 패널재(61)와 탄성부재(62)와의 접합점 각각이 경사방향으로 인장력(F)이 가해짐으로써 패널재(61)의 타이트닝이 생기고, 그에 따라 신축부(6B) 내에서의 본체 폭방향(Y)에 있어서 탄성부재(62)의 신장이 일부 제한되어 탄성부재(62)의 신장에 불균형이 생기는 경우가 있을 수 있다. 이에 반해, 도 26에 도시한 실시형태에 따르면, 신축부(6B)의 탄성부재(62)는 패널재(61)와 접합되어 있지 않은 부위가 상대적으로 많기 때문에 전술한 패널재(61)의 타이트닝에 의한 신장의 제한을 받지 않고 신축부(6B) 내에서 균일하게 신장할 수 있고, 그 결과 다리 둘레의 자국이 더욱 발생하기 어렵다는 효과가 발휘된다. 또한 접착제에 의한 패널재(61)의 투습성 저하 및 강성 증가를 방지할 수 있다. 신축 패널(6P)로는 본 출원인의 선출원에 따른 특허문헌 4에 기재된 복합 신축부재를 사용할 수 있다.

도 27 및 도 28에 도시한 실시형태는 모두 패스닝 테이프(7)의 신축 패널(6)에의 접합 형태가 상기 실시형태(도 20 참조)와 다르다. 또한 도 27 및 도 28에 도시한 접합 형태는 패스닝 테이프(7A)에도 적용 가능하다. 도 27에 도시한 실시형태에서는 패스닝 테이프(7)가 테이프 기단부(73)에 의해 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)의 피부 대향면(6a)에 고정되어 있다. 또한 패스닝 테이프(7)의 비피부 대향면(7b) 및 신축 패널(6)의 비피부 대향면(6b)에는 패스닝 테이프(7)의 신축 패널(6)에의 고정을 보강하는 보강부재(76)가 패스닝 테이프(7)의 테이프 선단부(74)와 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 걸치도록 고정되어 있다. 보강부재(76)로는 예를 들면 부직포나 수지 필름을 사용할 수 있다. 또한 도 28에 도시한 실시형태에서는 신축 패널(6)을 구성하는 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61) 사이에서 패스닝 테이프(7)의 테이프 기재(72)(테이프 기단부(73))를 끼워서 고정하고 있다.

또한 보강부재(76)는 도 20에 도시한 실시형태에도 적용 가능하다. 즉, 도 20에 도시한 실시형태에서, 패스닝 테이프(7)의 피부 대향면(7a) 및 신축 패널(6)의 피부 대향면(6a)에 보강부재(76)를 패스닝 테이프(7)의 테이프 선단부(74)에 있어서 체결부(71)보다 본체 폭방향(Y)의 내방 부위(체결부(71)와 패널재(61)에 끼인 부위)와 외측 가장자리부(6A)에 걸치도록 고정할 수 있다.

본 발명(제3 발명)의 일 실시형태인 본 실시형태의 일회용 기저귀(1B)는 소위 전개형의 패널 타입 일회용 기저귀로서, 도 29, 도 2, 도 30, 도 4에 도시한 바와 같이, 액투과성의 표면 시트(2), 액불투과성 내지 발수성(이하, 이들을 총칭하여 액불투과성이라고 함)의 이면 시트(3) 및 이들 양 시트(2, 3) 사이에 개재 배치된 액보유성의 흡수체(4)를 구비한 세로로 긴(일방향(X)으로 긴) 흡수성 본체(5)와, 상기 흡수성 본체(5)의 본체 길이방향(X)을 따르는 양측 가장자리부에 고정된 한 쌍의 신축 패널(6, 6)을 가지고 있다. 표면 시트(2)는 흡수성 본체(5)의 피부 대향면(5a)을 형성하고, 이면 시트(3)는 흡수성 본체(5)의 비피부 대향면(5b)을 형성하고 있다. 표면 시트(2) 및 이면 시트(3)는 각각 직사각형상을 이루며, 흡수체(4)보다 폭이 넓고 길다. 표면 시트(2)는 이면 시트(3)보다 폭이 좁다. 한 쌍의 신축 패널(6, 6) 각각의 본체 길이방향(X)을 따르는 외측 가장자리부(6A)에는 체결부(71)를 갖는 패스닝 테이프(7)가 마련되어 있으며, 일회용 기저귀(1B)는 도 31에 도시한 바와 같이, 패스닝 테이프(7)의 체결부(71)를 흡수성 본체(5)의 비피부 대향면(5b)에 체결하여 착용자에게 장착하도록 되어 있다.

본 실시형태의 일회용 기저귀(1B)에 대해 보다 상세하게 설명하면, 일회용 기저귀(1B)는 도 29에 도시한 바와 같이, 배측부(A) 및 등측부(B) 그리고 이들 A, B 사이에 위치하는 가랑이부(C)를 본체 길이방향(X)으로 가지고 있다. 배측부(A)는 기저귀 착용자의 배측에 위치하는 부위, 등측부(B)는 기저귀 착용자의 등측에 위치하는 부위(한 쌍의 신축 패널(6, 6)을 갖는 부위), 가랑이부(C)는 기저귀 착용자의 가랑이에 위치하는 부위이다. 배측부(A), 가랑이부(C) 및 등측부(B)는 일회용 기저귀(1B)(흡수성 본체(5))를 그 본체 길이방향(X)의 전체 길이를 3등분하도록 하여 3개의 영역으로 구분했을 때의 각 영역에 상당한다.

본 실시형태의 일회용 기저귀(1B)는 도 29, 도 2, 도 30, 도 4에 도시한 바와 같이, 전술한 일회용 기저귀(1)에 있어서 흡수성 본체(5) 및 배측 플랩(9) 각각과 동일한 구성의 흡수성 본체(5) 및 배측 플랩(9)을 가지고 있다. 따라서, 흡수성 본체(5) 및 배측 플랩(9)에 대해서는 전술한 일회용 기저귀(1)에 대한 설명(보다 바람직한 구성이나 변형예를 포함함)이 본 실시형태의 일회용 기저귀(1B)에도 적용된다.

본 실시형태의 일회용 기저귀(1B)의 한 쌍의 신축 패널(6, 6)에 대해 설명한다.

한 쌍의 신축 패널(6, 6)은 각각 도 29 및 도 30에 도시한 바와 같이, 평면에서 보아 사각형 형상(직사각형 형상)의 패널재(61)와, 패널재(61)에 고정되며 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 복수개의 탄성부재(62)를 포함하여 구성되어 있다. 신축 패널(6)은 도 30에 도시한 바와 같이, 본체 길이방향(X)을 따르는 내측 가장자리부(6C)에서 흡수성 본체(5)에 고정되어 있으며, 보다 구체적으로는 그 내측 가장자리부(6C)가 사이드 시트(82)와 이면 시트(3) 사이에 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접합 수단에 의해 고정되어 있다. 복수개의 탄성부재(62)는 도 29에 도시한 바와 같이, 본체 길이방향(X)으로 소정 간격을 두고 패널재(61)에 배치되어 있다.

도 32 및 도 33에는 본 발명의 주요부인 신축 패널(6)이 확대되어 도시되어 있다. 또한 도 32 및 도 33에서는 한 쌍의 신축 패널(6, 6) 중 일측 및 그 주변부만을 도시했으나, 도시되지 않은 타측의 신축 패널(6) 및 그 주변부도, 도 32 및 도 33에 도시한 바와 같이 구성되어 있다. 도 32 및 도 33에 도시한 바와 같이, 신축 패널(6)의 내측 가장자리부(6C)와 외측 가장자리부(6A) 사이에는 본체 폭방향(Y)으로 신축성을 갖는 신축부(6B)가 존재한다. 신축부(6B)는 상기 신축부(6B)를 본체 폭방향(Y)으로 횡단하는 복수개의 탄성부재(62)가 패널재(61)에 마련된 제1 접착부(67)에서 상기 패널재(61)에 신장 상태로 고정되어 형성되어 있다. 보다 구체적으로는, 신축부(6B)는 신축 패널(6)을 구성하는 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61) 사이에 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 복수개의 실형상 탄성부재(62)가 본체 길이방향(X)으로 소정 간격을 두고 신장 상태로 개재 배치되어 형성되어 있으며, 서로 대향하는 2장의 패널재(61, 61)끼리는 본체 길이방향(X)으로 연장되는 복수개의 연속 직선형상의 제1 접착부(67)로 접합되어 있다.

복수개의 제1 접착부(67)는 도 32 및 도 33에 도시한 바와 같이, 신축 패널(6)의 신축부(6B)에 있어서 본체 폭방향(Y)으로 소정 간격을 두고 배치되어 있다. 각 제1 접착부(67)는 패널재(61)의 소정 부위에 핫 멜트형 접착제 등의 공지의 접착제를 도포하여 마련되어 있으며, 패널재(61)의 본체 길이방향(X)의 전체 길이에 걸쳐 연속되며, 탄성부재(62)의 신축방향(Y)과 직교하는 방향을 따르는 연속 직선형상의 접합 라인을 형성하고 있다. 복수개의 탄성부재(62)는 각각 복수개의 제1 접착부(67)와 포개지며, 각 제1 접착부(67)로 패널재(61)의 내면에 고정되어 있다. 또한 도 32에서는 설명의 용이함을 위해, 제1 접착부(67)가 외부로부터 명료하게 인식될 수 있도록 기재되어 있는데, 실제로는 그와 같이 되어 있다고는 할 수 없다.

본 실시형태에서 신축부(6B)는 신축 패널(6)(패널재(61))에 배치된 복수개의 직선형상인 제1 접착부(67) 중 본체 폭방향(Y)의 최내방에 위치하는(흡수성 본체(5)에 가장 가까운) 제1 접착부(67a)와, 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는(흡수성 본체(5)로부터 가장 먼) 제1 접착부(67b)에 끼인 부위이다. 또한 본 실시형태에서 외측 가장자리부(6A)는 신축 패널(6)에 있어서, 직선형상의 제1 접착부(67b)보다 본체 폭방향(Y)의 외방에 위치하는 부위이며, 본 실시형태에서 내측 가장자리부(6C)는 신축 패널(6)에 있어서, 직선형상의 제1 접착부(67a)보다 본체 폭방향(Y)의 내방에 위치하는 부위이다.

신축 패널(6)(신축부(6B))의 자연 상태에서는 신축부(6B)의 본체 폭방향(Y)의 양끝에 위치하는 제1 접착부(67a, 67b)를 기점으로 하여 복수개의 탄성부재(62)가 수축하여 패널재(61)가 신축방향(본체 폭방향)(Y)과 직교하는 방향(본체 길이방향)(X)으로 연장되는 복수개의 주름(도시하지 않음)을 형성한다. 각 주름은 이웃하는 제1 접착부(67, 67) 사이(접착제가 도포되지 않은 부위)에 형성된다. 각 주름은 신축 패널(6)의 피부 대향면(6a) 및 비피부 대향면(6b)의 양면에 각각 돌출하도록 형성되며, 각 주름의 돌출방향의 선단부는 단면 원호형상의 볼록한 곡면을 형성한다.

복수개의 탄성부재(62)는 각각 도 32 및 도 33에 도시한 바와 같이, 신축부(6B)의 본체 폭방향(Y)의 전체 길이에 걸쳐 연속되며, 또한 외측 가장자리부(6A) 및 내측 가장자리부(6C)에 들어가 있다.

신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에는 신축부(6B)를 본체 폭방향(Y)으로 횡단하는 탄성부재(62)의 일단부(62p)가 존재하고, 내측 가장자리부(6C)에는 상기 탄성부재(62)의 타단부(62q)가 존재한다.

신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 존재하는 탄성부재(62)의 일단부(62p)는 외측 가장자리부(6A)(신축 패널(6))를 구성하는 패널재(61)에 마련된 제2 접착부(68)로 패널재(61)에 고정되며, 도 32에 도시한 바와 같이 평면에서 보아 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 직선형상이다. 또한 신축 패널(6)의 내측 가장자리부(6C)에 존재하는 탄성부재(62)의 타단부(62q)는 내측 가장자리부(6C)(신축 패널(6))를 구성하는 패널재(61)에 마련된 제3 접착부(69)로 패널재(61)에 고정되며, 도 32에 도시한 바와 같이 평면에서 보아 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 직선형상이다.

이와 같이 신축 패널(6)을 구성하는 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 복수개의 탄성부재(62) 각각의 길이방향의 양단부(62p, 62q)가 모두 평면에서 보아 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 직선형상임으로써, 이들 양단부(62p, 62q)가 도 39(d)에 도시한 탄성부재(90)의 절단 단부(端部)와 같이 따로따로 불규칙하게 오그라져서 절곡형상이나 루프형상이 되어 복수개의 상기 양단부 전체에서 평면에서 봤을 때의 형상이 통일성이 없는 경우에 비해 신축 패널(6)의 외관이 향상되고, 그에 따라 기저귀(1B)의 품질 등에 대해 좋은 인상을 주는 것이 가능해지며, 기저귀(1B)의 신뢰성이 높아진다. 특히, 패스닝 테이프(7)가 고정되어 있는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)는 외부로부터 시인(視認)되기 쉬운 부위이며, 이러한 시인성이 높은 외측 가장자리부(6A)에 위치하는 탄성부재(62)의 일단부(62p)가 직선형상인 것은 신축 패널(6)의 외관 향상에 특히 유효하다.

신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A) 및 내측 가장자리부(6C)에 존재하는 탄성부재(62)의 길이방향의 양단부(62p, 62q)가 도 39(d)에 도시한 탄성부재(90)의 절단 단부와 같은 절곡형상이나 루프형상이 되지 않고, 신축부(6B)에 존재하는 탄성부재(62)의 길이방향의 중앙부(탄성부재(62)에 있어서 양단부(62p, 62q) 이외의 부위)와 마찬가지로 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 직선형상으로 되어 있는 이유는, 주로 외측 가장자리부(6A) 및 내측 가장자리부(6C)에 접착제가 도포되어 제2 접착부(68) 및 제3 접착부(69)가 마련되어 있기 때문이다. 즉, 탄성부재(62)는 도 39(d)에 도시한 탄성부재(90)와 마찬가지로, 일방향으로 잡아당겨진 신장 상태의 탄성부재(62)를 소정 부위에서 절단하고 수축시켜 얻어지는 것이고, 그 양단부(62p, 62q)는 이러한 절단에 의해 생기는 절단 단부로서, 외측 가장자리부(6A) 및 내측 가장자리부(6C) 상에서 신장 상태로부터 수축하는 과정을 거쳐 얻어지는 것인 바, 이러한 수축이 일어나는 외측 가장자리부(6A) 및 내측 가장자리부(6C)에 접착부(68, 69)가 마련되어 있음으로써 양단부(62p, 62q)의 수축시에 본체 폭방향(X)으로의 움직임의 자유도가 접착부(68, 69)에 의해 제한되고, 한편, 당초에 신장 상태였던 양단부(62p, 62q)는 본체 폭방향(Y)으로 원활하게 수축하고, 최종적으로 평면에서 보아 본체 폭방향(Y)으로 연장되는 직선형상이 된다.

이에 반해, 특허문헌 5에 기재된 기술에서는 전술한 바와 같이, 탄성부재(90)의 절단 단부의 수축을 접착제가 도포되어 있지 않은 패널재(991)의 비접착 영역(91B) 상에서 발현시키기 때문에 상기 절단 단부의 수축시의 움직임의 자유도가 어느 방향에 대해서도 제한되지 않아, 복수개의 상기 절단 단부가 제각각의 움직임으로 수축되기 때문에 직선형상의 절단 단부를 얻기가 어렵고, 따라서 신축 패널의 양호한 외관을 얻기가 어렵다.

단, 외측 가장자리부(6A)의 제2 접착부(68) 및 내측 가장자리부(6C)의 제3 접착부(69)가 탄성부재(62)를 신장 상태로 패널재(61)에 고정할 수 있는, 신축부(6B)의 제1 접착부(67(67a, 67b))와 동등 이상의 접착력을 가지고 있으면, 전술한 신축 패널(6)의 제조 공정에 있어서 탄성부재(62)의 양단부(62p, 62q)의 수축이 방해를 받고, 그 결과, 양단부(62p, 62q)가 탄성부재(62)로부터 튀어나온 채 제품화되어 버릴 우려가 있다. 따라서, 본 실시형태에서는 제2 접착부(68) 및 제3 접착부(69) 각각의 접착력을 제1 접착부(67(67a, 67b))의 접착력보다 낮게 설정하고 있다. 즉, 제1 접착부(67)의 접착력에 대해서는 신장 상태의 탄성부재(62)를 그대로 패널재(61)에 고정할 수 있을 정도로 설정하는 데 반해, 제2 접착부(68) 및 제3 접착부(69) 각각의 접착력에 대해서는 신장 상태의 탄성부재(62)를 그대로는 패널재(61)에 고정할 수 없고, 상기 탄성부재(62)의 수축시의 움직임의 자유도를 제한하면서도 최종적으로는 상기 탄성부재(62)의 수축을 허용해 버릴 정도로 설정하는 것이다. 또한 제2 접착부(68)와 제3 접착부(69)의 접착력은 통상 동일하게 설정하는데, 서로 달라도 좋다.

접착부(67, 68, 69)의 접착력은 접착제의 도포량이나 종류에 따라 조정할 수 있다. 따라서, 전술한 바와 같이, 제2 접착부(68) 및 제3 접착부(69)의 접착력을 제1 접착부(67)에 비해 낮게 하는 방법으로는 예를 들면 A) 접착부(68, 69)를 구성하는 접착제의 도포량을 접착부(67)를 구성하는 접착제의 도포량보다 적게 하는 방법, 혹은 B) 접착부(68, 69)를 구성하는 접착제로서 접착부(67)를 구성하는 접착제보다 접착력이 낮은 것을 사용하는 방법 등을 들 수 있으며, 상기 A) 및 B) 방법을 조합해도 좋다. 접착부(67, 68, 69)를 구성하는 접착제로는 이러한 종류의 흡수성 물품에 있어서 통상 사용되고 있는 것 중에서 적절히 선택할 수 있다. 특히, 상기 A) 방법이 바람직하고, 제2 접착부(68) 혹은 제3 접착부(69)는 제1 접착부(67)보다 접착제의 도포량이 적은 것이 바람직하다.

제1 접착부(67)의 접착제의 도포량(V1), 제2 접착부(68)의 접착제의 도포량(V2) 및 제3 접착부(69)의 접착제의 도포량(V3)은 각각 패널재(61)나 탄성부재(62)의 종류, 특히 탄성부재(62)의 종류에 따라 적절히 조정되는 것이 바람직하다. 또한 도포량(V1)은 탄성부재(62)가 패널재(61)에 확실하게 고정되는 양으로 조정되는 것이 바람직하고, 도포량(V2) 및 도포량(V3)은 각각 탄성부재(62)(일단부(62p), 타단부(62q))의 본체 폭방향(X)으로의 움직임의 자유도를 제한하면서 상기 탄성부재(62)가 본체 폭방향(Y)으로 원활하게 수축 가능해지는 양으로 조정되는 것이 바람직하다. 도포량(V1)은 바람직하게는 5 내지 90g/m2, 더욱 바람직하게는 30 내지 70g/m2이다. 또한 도포량(V2 및 V3)은 각각 바람직하게는 0.3 내지 3.0g/m2, 더욱 바람직하게는 0.5 내지 2.0g/m2이다. 또한 여기서 말하는 접착제의 도포량은 접착제가 건조된 상태의 도포량을 의미한다.

제2 접착부(68) 및 제3 접착부(69)는 각각 접착제를 소정 부위(신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A) 또는 내측 가장자리부(6C))의 전체 영역에 균일하게 도포(소위 솔리드(solid) 도포)하여 형성해도 좋고, 혹은 소정 부위에 스파이럴 형상으로 도포하여 형성해도 좋다.

신축 패널(6)에 있어서, 신축부(6B)에서는 상대적으로 접착력이 높은 제1 접착부(67)에 의해 복수개의 탄성부재(62)가 그들 제조 초기의 신장 상태가 대략 유지된 상태로 패널재(61)에 고정되어 있는 데 반해, 외측 가장자리부(6A) 및 내측 가장자리부(6C)에서는 상대적으로 접착력이 낮은 제2 접착부(68) 및 제3 접착부(69)의 영향으로 인해 이들 복수개의 탄성부재(62)의 제조 초기의 신장 상태가 유지되지 않고, 그들 양단부(62p, 62q)는 비신장 상태 또는 탄성부재(62)의 신축부(6B)에 고정되어 있는 부위보다 신장 정도가 낮은 약신장 상태로 되어 있다. 즉, 복수개의 탄성부재(62)는 신장 정도가 부분적으로 다르다. 따라서, 신축 패널(6)에 있어서는 본체 폭방향(Y)의 중앙부에 위치하는 신축부(6B)가 본체 폭방향(Y)으로 신축성을 가지고 있는 데 반해, 신축부(6B)를 사이에 두고 본체 폭방향(Y)의 좌우 양측에 위치하는 외측 가장자리부(6A) 및 내측 가장자리부(6C)는 모두 실질적으로 본체 폭방향(Y)으로 신축성을 갖지 않는 비신축부이다.

본 실시형태의 기저귀(1B)에 대해 더 설명하면, 각종 부재의 치수, 개수 등은 다음과 같이 설정되는 것이 바람직하다.

탄성부재(62)의 직선형상의 양단부(62p, 62q) 각각의 길이〔신축부(6B)(접착부(67a, 67b))로부터 본체 폭방향(Y)으로의 연장 길이〕는 외측 가장자리부(6A) 및 내측 가장자리부(6C)의 본체 폭방향(X)의 길이(폭)에 대해 바람직하게는 20 내지 90%, 더욱 바람직하게는 45 내지 70%이다.

자연 상태(외력을 가하지 않는 상태)에 있어서 신축 패널(6)의, 흡수성 본체(5)로부터 본체 폭방향(Y)의 외방으로 연장되어 있는 부분(외측 가장자리부(6A) 및 신축부(6B))의 길이는 바람직하게는 20 내지 60mm, 더욱 바람직하게는 25 내지 50mm이다.

이웃하는 탄성부재(62, 62)의 간격은 바람직하게는 3 내지 15mm, 더욱 바람직하게는 5 내지 10mm이다.

패스닝 테이프(7)는 도 32 및 도 33에 도시한 바와 같이, 체결부(71)를 갖는 테이프 기재(72)를 포함하여 구성되어 있다. 테이프 기재(72)는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 고정된 평면에서 보아 직사각형 형상인 테이프 기단부(73)와, 테이프 기단부(73)에 연접되며 외측 가장자리부(6A)로부터 본체 폭방향(Y)의 외방으로 돌출되며 체결부(71)를 갖는 테이프 선단부(74)를 가지고 있다. 체결부(71)는 기계적 면 패스너의 수부재로 이루어지고, 테이프 기재(72)의 피부 대향면에 마련되어 있으며, 전술한 기계적 면 패스너의 암부재로 이루어지는 피체결 영역(55)에 대해 탈부착 자유롭게 체결 가능하다. 본 실시형태에서는, 패스닝 테이프(7)는 도 33에 도시한 바와 같이, 테이프 기단부(73)에서 접착제에 의해 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)의 비피부 대향면(6b)에 고정되어 있다. 테이프 기단부(73)의 신축 패널(6)에의 고정 수단은 접착제 대신에 히트 실법, 초음파 실법, 고주파 실법 등의 융착을 이용해도 좋고, 접착제 및 융착을 병용해도 좋다.

본 발명에 따른 신축 패널 및 패스닝 테이프는 전술한 일회용 기저귀(1B)의 것에 제한되지 않으며, 본 발명의 취지를 벗어나지 않는 범위에서 다양한 형태의 것을 채용할 수 있다. 후술하는 다른 실시형태에서는 전술한 실시형태의 일회용 기저귀(1B)와 다른 구성 부분을 주로 설명하고, 동일한 구성 부분은 동일한 부호를 붙이고 설명을 생략한다. 특별히 설명하지 않는 구성 부분은 상기 실시형태에 대한 설명이 적절히 적용된다.

상기 실시형태에서는 신축 패널(6)의 신축부(6B)에 마련되는 제1 접착부(67)는 도 32 및 도 33에 도시한 바와 같이, 본체 길이방향(X)으로 연장되는 직선형상이었지만, 도 34 및 도 35에 도시한 실시형태에서는 신축부(6B)를 구성하는 패널재(61)의 내면 전역에 접착제가 균일하게 도포(이른바 솔리드 도포)되어 형성되어 있다. 이와 같이 제1 접착부(67)가 접착제의 솔리드 도포에 의해 형성되어 있는 도 34 및 도 35에 도시한 실시형태에 의해, 상기 실시형태와 마찬가지로 복수개의 탄성부재(62) 각각의 양단부(62p, 62q)가 평면에서 보아 직선형상이 되기 때문에 신축성 패널(6)의 외관 향상 효과가 발휘된다.

도 36에 도시한 실시형태는 신축부(6B)가 상기 실시형태와 다르다. 즉, 도 32에 도시한 신축 패널(6)에 있어서는 복수개의 탄성부재(62)는 각각 신축부(6B)에 있어서 본체 길이방향(X)으로 연장되는 복수개의 연속 직선형상인 제1 접착부(67)와 포개지고, 각 상기 접착부(67)에서 패널재(61)에 고정되어 있었으나, 도 36에 도시한 신축부(6B)에 있어서는 그 본체 폭방향(Y)의 일단측(제1 접착부(67a)가 존재하는 부위) 및 타단측(제1 접착부(67b)가 존재하는 부위)을 제외하고 복수개의 탄성부재(62)는 신축부(6B)를 구성하는 패널재(61)에 고정되어 있지 않다. 즉, 도 36에 도시한 신축부(6B)에 있어서는 본체 폭방향(Y)의 최내방에 위치하는(흡수성 본체(5)에 가장 가까운) 제1 접착부(67a)와 본체 폭방향(Y)의 최외방에 위치하는(흡수성 본체(5)로부터 가장 먼) 제1 접착부(67b)에 끼인 영역에 배치된 복수개의 접착부(66)가 각각 평면에서 보아 직사각형 형상인 복수개의 소접합부(66s)가 본체 길이방향(X)으로 소정 간격을 두고 열을 이루도록 배치됨으로써 구성되어 있으며, 평면에서 보아 본체 길이방향(X)으로 연장되는 파선형상으로 되어 있다. 그리고, 복수개의 탄성부재(62)는 복수개의 파선형상 접합부(66)에 대해 소접합부(66s)와 포개지지 않고, 본체 길이방향(X)으로 이웃하는 소접합부(66s, 66s) 사이의 틈새와 포개지도록 배치되어 있으며, 신축부(6B)의 본체 폭방향(Y)의 양끝에 위치하는 연속 직선형상의 접착부(67a 및 67b)와 포개지도록 배치되며, 신축부(6B)에 있어서는 접착부(67a 및 67b)에서만 패널 부재(61)에 고정되어 있다. 도 36에 도시한 실시형태에서 신축부(6B)로는 본 출원인의 선출원에 따른 일본 공개특허공보 2005-80859호에 기재된 복합 신축부재를 사용할 수 있다.

또한 도 36에 도시한 실시형태는 패스닝 테이프가 상기 실시형태와 다르다. 즉, 도 36에 도시한 패스닝 테이프(7A)는 평면에서 보아 직사각형 형상이며, 테이프 기단부(73)의 본체 길이방향(X)의 길이(테이프 기단부(73)의 폭)와 테이프 선단부(74)의 본체 길이방향(X)의 길이(테이프 선단부(74)의 폭)가 동일하다.

도 37에 도시한 실시형태는 패스닝 테이프(7)의 신축 패널(6)에의 접합 형태가 상기 실시형태(도 33 참조)와 다르다. 또한 도 37에 도시한 접합 형태는 패스닝 테이프(7A)(도 36 참조)에도 적용 가능하다. 도 37에 도시한 실시형태에서는 패스닝 테이프(7)가 테이프 기단부(73)에 의해 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)의 피부 대향면(6a)에 고정되어 있다. 또한 패스닝 테이프(7)의 비피부 대향면(7b) 및 신축 패널(6)의 비피부 대향면(6b)에는 패스닝 테이프(7)의 신축 패널(6)에의 고정을 보강하는 보강부재(76)가 패스닝 테이프(7)의 테이프 선단부(74)와 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)에 걸치도록 고정되어 있다. 보강부재(76)로는 예를 들어 부직포나 수지 필름을 사용할 수 있다.

또한 보강부재(76)는 도 33에 도시한 실시형태에도 적용 가능하다. 즉, 도 33에 도시한 실시형태에서, 패스닝 테이프(7)의 피부 대향면(7a) 및 신축 패널(6)의 피부 대향면(6a)에 보강부재(76)를, 패스닝 테이프(7)의 테이프 선단부(74)에 있어서 체결부(71)보다 본체 폭방향(Y)의 내방 부위(체결부(71)와 패널재(61)에 끼인 부위)와 외측 가장자리부(6A)에 걸치도록 고정할 수 있다.

다음으로, 본 발명의 일회용 기저귀의 제조 방법을 도 29 내지 도 33에 도시한 기저귀(1B)의 제조 방법을 예로 들어 도면을 참조하면서 설명한다. 본 실시형태(제4 발명의 일 실시형태)의 일회용 기저귀(1B)의 제조 방법은 신축 패널(6)의 제조 공정과, 상기 제조 공정으로 얻어진 신축 패널(6)을 흡수성 본체(5)의 구성 부재(이면 시트(3), 사이드 시트(82) 등)에 부착하는 공정을 포함하고 있다.

도 38에는 본 실시형태의 신축 패널의 제조 공정이 개략적으로 도시되어 있다. 본 실시형태의 신축 패널의 제조 공정은 1) 복수개의 탄성부재(62)를 각각 전체를 일방향〔제조 라인의 흐름방향(MD)과 직교하는 방향(CD)〕으로 잡아당긴 신장 상태에서, 접착부(67, 68, 69)가 미리 마련된 패널재(61)의 상기 접착부(67, 68, 69)에 고정해서 복합체(6')를 얻는 공정과, 2) 복합체(6')에 있어서 복수개의 탄성부재(62)의 상기 신장 상태를 해제하고, 각 탄성부재(62)를 수축시키는 수축 공정을 포함하고 있다. 본 실시형태의 신축 패널의 제조 공정은 특허문헌 5에 기재된 것과 같은 공지의 제조 장치를 이용하여 실시할 수 있다.

본 실시형태의 신축 패널의 제조 공정에서는 먼저 도 38(a)에 도시한 바와 같이, 복수개의 탄성부재(62)를 각각 전체를 CD로 잡아당긴 신장 상태로 한다. 신장 상태인 복수개의 탄성부재(62)는 MD로 소정 간격을 두고 나열된 상태로 제조 장치에 감긴다.

또한 1장의 패널재(61)를 준비하고, 상기 패널재(61)에 일면에 접착제를 도포하여 접착부(67, 68, 69)를 마련한다. 도 38(b)에는 접착부(67, 68, 69)가 마련된 패널재(61)의 접착제 도포면이 도시되어 있다. 패널재(61)는 평면에서 보아 직사각형 형상이며, 패널재(61)의 폭방향(CD)의 중앙부(6B')에 길이방향(MD)으로 연장되는 연속 직선형상의 복수개의 접착부(67)가 마련되고, CD의 좌우 양측부(6A', 6C') 각각에 접착부(68, 69)가 마련되어 있다. 접착부(68, 69)는 모두 패널재(61)의 좌우 양측부(6A', 6C')의 전체 영역에 접착제가 균일하게 도포(솔리드 도포)되어 형성되어 있다. CD로 인접하는 접착부(67, 67) 사이는 접착제가 도포되지 않아 비접착부로 되어 있다.

이어서, 복수개의 탄성부재(62)를, 각각을 CD로 잡아당긴 신장 상태를 유지하면서 패널재(61)의 접착제 도포면에 맞닿게 해서 접착부(67, 68, 69)로 패널재(61)에 고정하여, 패널재(61)와 탄성부재(62)의 복합체를 얻는다. 본 실시형태에서는 접착부(67, 68, 69)가 미리 마련된 패널재(61) 이외에 상기 패널재(61)와 동일한 치수의 다른 패널재(61)를 1장 더 사용하고, 이들 2장의 패널재(61, 61)로 복수개의 탄성부재(62)를 동시에 끼워넣어 복합체(6')를 얻는다. 본 실시형태에서 사용하는 2장의 패널재(61, 61) 중 일측에는 도 38(b)에 도시한 바와 같이 접착제를 미리 도포해 두지만, 타측에는 접착제를 도포하지 않는다. 단, 2장의 패널재(61, 61) 모두에 접착제를 미리 도포해 두어도 좋다. 도 38(c)에는 2장의 패널재(61, 61) 사이에 복수개의 탄성부재(62)가 끼여서 고정된 구성인 복합체(6')가 도시되어 있다. 복합체(6')에 있어서, 2장의 패널재(61, 61)끼리는 접착부(67, 68, 69)에 의해 서로 접합되어 일체화되어 있다.

다음 공정인 상기 수축 공정 실시 전의 복합체(6')에서는 패널재(61)의 CD(탄성부재(62)의 신장방향)의 좌우 양측부(6A', 6C')의 접착부(68, 69)는 패널재(61)의 CD의 중앙부(6B')의 접착부(67)보다 접착력이 낮게 되어 있다. 접착부(67, 68, 69)의 접착력에 대해서는 전술한 바와 같다. 본 실시형태에서는 접착부(68, 69)를 접착부(67)보다 적은 접착제 도포량으로 형성함으로써 접착부(68, 69)의 접착력을 상대적으로 낮게 하고 있다.

이어서, 복합체(6')에 있어서 복수개의 탄성부재(62)의 신장 상태를 해제하고, 각 탄성부재(62)를 수축시킨다. 보다 구체적으로는, 신장 상태의 복수개의 탄성부재(62) 각각을 패널재(61)의 측부(6A')의 CD의 외방과 측부(6C')의 CD의 외방의 총 2곳에서 도시하지 않은 커터에 의해 절단하여 각 탄성부재(62)의 신장 상태를 해제한다. 이러한 절단에 의해 탄성부재(62)에서는, 패널재(61)의 CD의 중앙부(6B')에 위치하는 부위는 상대적으로 접착력이 높은 접착부(67)에 의해 신장 상태인 채 패널재(61)에 접착 고정되는 한편, 이러한 절단에 의해 생긴 탄성부재(62)의 양단부(62p, 62q)는 각각 절단 당초의 패널재(61)의 CD의 외방 위치로부터 수축에 의해 패널재(61) 내로 이동하고, 패널재(61)의 CD의 좌우 양측부(6A', 6C')에서도 계속 수축하여 최종적으로 비신장 상태 또는 약신장 상태에서 접착부(68, 69)에 의해 패널재(61)에 접착 고정된다. 이와 같이 하여 도 38(d)에 도시한 신축 패널(6)이 얻어진다. 패널재(61)의 중앙부(6B')는 신축 패널(6)의 신축부(6B)가 되고, 패널재(61)의 측부(6A')는 신축 패널(6)의 외측 가장자리부(6A)가 되며, 패널재(61)의 측부(6C')는 신축 패널(6)의 내측 가장자리부(6C)가 된다. 전술한 바와 같이, 탄성부재(62)의 양단부(62p, 62q)의 수축시의 움직임은 상대적으로 접착력이 낮은 접착부(68, 69)에 의해 제한되기 때문에 외측 가장자리부(6A)의 일단부(62p) 및 내측 가장자리부(6C)의 타단부(62q)는 모두 평면에서 보아 CD(신축 패널(6)의 폭방향)로 연장되는 직선형상이 되어 패널재(61)에 접착 고정된다.

이와 같이 하여 신축 패널의 제조 공정에서 얻어진 신축 패널(6)을 별도로 제조된 흡수성 본체(5)의 소정 부위에 부착하여 목적으로 하는 일회용 기저귀(1B)를 얻는다. 흡수성 본체(5)는 이러한 종류의 흡수성 물품의 제조 방법과 동일한 방법으로 제조할 수 있다.

제5 내지 제 7 발명의 실시형태에 대해 설명한다.

본 발명(제5 발명)의 제1 실시형태의 일회용 기저귀(101)는 도 40에 도시한 바와 같이, 흡수체(123)를 포함하는 흡수성 본체(102)와, 상기 흡수성 본체(102)의 양측 가장자리로부터 연장되는 신축성의 사이드 패널(103, 103)을 구비하고 있다.

본 발명(제6 발명)의 제1 실시형태의 일회용 기저귀(201)는 도 47에 도시한 바와 같이, 흡수체(123)를 포함하는 흡수성 본체(102)와, 상기 흡수성 본체(102)의 양측 가장자리로부터 연장되는 신축성의 사이드 패널(203, 203)을 구비하고 있다.

본 발명(제7 발명)의 제1 실시형태의 일회용 기저귀(301)는 도 54에 도시한 바와 같이, 흡수체(123)를 포함하며, 배측부(A), 가랑이부(C) 및 등측부(B)를 갖는 흡수성 본체(102)와, 등측부(B)에 있어서 상기 흡수성 본체(102)의 양측 가장자리로부터 연장되는 사이드 패널(303, 303)을 구비하고 있다. 신축성의 사이드 패널은 본 발명에서의 신축성 패널이다.

일회용 기저귀(101, 201, 301)에 공통되는 점에 대해 설명한다.

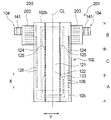

일회용 기저귀(101, 201, 301)에 있어서 흡수성 본체(102)는 도 40, 도 47 및 도 54에 도시한 바와 같이, 액투과성의 표면 시트(121)와, 액불투과성 또는 발수성의 이면 시트(122)와, 이들 양 시트(121, 122) 사이에 개재된 액보유성의 흡수체(123)를 가지고 있다. 흡수성 본체(102)는 도 40, 도 47 및 도 54에 도시한 바와 같이, 기저귀(101, 201, 301)의 내면을 이루는 표면 시트(121)와 기저귀(101, 201, 301)의 외면을 이루는 이면 시트(122)를 이들 양 시트(121, 122) 사이에 흡수체(123)를 개재시켜 접합함으로써 형성되어 있다.

또한 흡수성 본체(102)는 그 길이방향의 양측부를 따라 입체 가드 형성용 시트(124, 124)가 배치되어 있다. 입체 가드 형성용 시트(124)는 흡수성 본체(102)의 길이방향의 양측부에 있어서 표면 시트(121) 및 상기 표면 시트의 측 가장자리로부터 연장된 이면 시트(122)에 고정되어 있다. 각 입체 가드 형성용 시트(124)는 흡수성 본체(102)의 폭방향(Y방향) 내방측의 끝가장자리 근방에 상기 끝가장자리를 따라 입체 가드 형성용 탄성부재(125)를 가지고 있으며, 착용시에는 그 탄성부재(125)의 수축력에 의해 상기 끝가장자리로부터 소정 폭의 부분이 표면 시트(121)로부터 이간되어 입체 가드를 형성한다. 또한 흡수성 본체(102)의 길이방향 양측부의 다리 둘레에 배치되는 부분에는 레그 개더 형성용 탄성부재(126)가 배치되어 있다. 착용시에는 탄성부재(126)의 수축에 의해 레그 개더가 형성되고, 다리 둘레에 대해 양호하게 피트된다.

흡수성 본체(102)는 착용시에 착용자의 배측에 위치하는 배측부(A), 등측에 위치하는 등측부(B) 및 고간부에 위치하는 가랑이부(C)를 갖는 세로로 긴 형상을 가지고 있으며, 사이드 패널(103, 103, 203, 203, 303, 303)은 등측부(B)에 있어서 흡수성 본체(102)의 좌우 양측 가장자리부로부터 상기 흡수성 본체(102)의 길이방향에 직교하는 방향(Y방향)으로 연장되어 있다.

또한 사이드 패널(103, 103, 203, 203)은 각각의 연장방향(Y방향)의 선단측에 체결부(141)가 달린 탭(104)이 마련되어 있다. 일회용 기저귀(301)의 사이드 패널(303, 303)에도 각각의 연장방향(Y방향)의 선단부에 패스닝 테이프(304)가 마련되어 있다. 또한 체결부(141)가 달린 탭(104)은 본원 발명에서의 패스닝 테이프에 상당하므로, 이하, 탭(104)을 패스닝 테이프(104)라고도 한다. 한편, 기저귀(101, 201, 301)의 배측부(A)의 외면에는 체결부(141, 341)를 체결시키는 랜딩 존(105)이 마련되어 있으며, 기저귀(101, 201)를 장착할 때에는 패스닝 테이프(104, 304)를 손으로 잡아당기고, 그 패스닝 테이프(104)를 도 41, 도 48 및 도 59에 도시한 바와 같이, 랜딩 존(105)에 가압하여 상기 패스닝 테이프(104)를 랜딩 존(105)에 체결하여 착용자에게 장착하도록 되어 있다. 패스닝 테이프(104, 304)는 테이프 기재(142, 342)와, 상기 테이프 기재(142, 342)에 접합되어 체결부(141, 341)를 형성하는 기계적 면 패스너의 수부재(143, 343)로 이루어진다.

기저귀(101)는 도 40에 도시한 바와 같이, 흡수성 본체(102)의 길이방향 중앙선(CL)에 대해 좌우 대칭으로 형성되어 있다. 따라서, 사이드 패널(103, 103)의 구성에 대해서는 도 40의 좌측 사이드 패널의 구성에 대해 주로 설명하지만, 우측 사이드 패널의 구성도 좌우 대칭인 것 이외에는 동일한 구성을 갖는다.

기저귀(201)는 도 47에 도시한 바와 같이, 흡수성 본체(102)의 길이방향 중앙선(CL)에 대해 좌우 대칭으로 형성되어 있다. 따라서, 사이드 패널(203, 203)의 구성에 대해서는 도 47의 좌측 사이드 패널의 구성에 대해 주로 설명하지만, 우측 사이드 패널의 구성도 좌우 대칭인 것 이외에는 동일한 구성을 갖는다.

기저귀(301)는 도 54에 도시한 바와 같이, 흡수성 본체(102)의 길이방향 중앙선(CL)에 대해 좌우 대칭으로 형성되어 있다. 따라서, 사이드 패널(303, 303)의 구성에 대해서는 도 54의 좌측 사이드 패널의 구성에 대해 주로 설명하지만, 우측 사이드 패널의 구성도 좌우 대칭인 것 이외에는 동일한 구성을 갖는다.

사이드 패널(103, 203)은 도 42 및 도 49에 도시한 바와 같이, 평면 형상으로 펼친 상태에 있어서 직사각형상이다. 또한 사이드 패널(103, 203)은 도 43 및 도 50에 도시한 바와 같이, 2장의 부직포(131, 132)와 그 사이에 배치된 복수개의 탄성부재(133)를 가지고 있다. 탄성부재(133)는 각각 흡수성 본체(102)의 폭방향과 동일 방향인 사이드 패널(103, 203)의 연장방향(Y방향)을 따라 연장되어 있으며, 복수개가, 상기 연장방향과 직교하는 직교방향(X방향)으로 대략 동일한 간격을 두고 배치되어 있다. 또한 흡수성 본체(102)의 폭방향을 따르는 사이드 패널(103, 203)의 연장방향을 단순히 Y방향, 사이드 패널의 연장방향에 교차하는 방향을 단순히 X방향이라고도 한다.

사이드 패널(103, 203)에 배치된 복수개의 탄성부재(133)는 사이드 패널(103, 203)에 Y방향으로 신축하는 신축부(130, 230)를 형성하고 있다. 신축부(130, 230)는 사이드 패널(103, 203)의 Y방향의 전체 길이에 걸쳐 있어도 좋으나, 두 실시형태의 기저귀(103, 203)에서는 사이드 패널(103, 203)의 Y방향 양단부의 소정 폭을 제외한 부분이 신축부(130, 230)로 되어 있다. 신축부(130, 230)는 탄성부재(133)의 탄성 신축력에 의해 사이드 패널(103, 203)의 Y방향으로 신축한다.

제5 발명의 제1 실시형태의 일회용 기저귀(101)에 대해 더 설명하면, 사이드 패널(103)의 신축부(130)는 도 42에 도시한 바와 같이, 사이드 패널(103)의 연장방향(Y방향)과 교차하는 교차방향(X방향)에 있어서 탭(104)을 갖는 범위(H1)에 위치하는 부분(도 42의 사선부)이 신장 응력이 높은 고신장 응력부(Ga)로 되어 있고, 동 방향(Y방향)에 있어서 고신장 응력부(Ga)보다 가랑이부(C)측에 위치하는 부분이 고신장 응력부(Ga)보다 신장 응력이 낮은 저신장 응력부(Gb)로 되어 있다. 고신장 응력부(Ga) 및 저신장 응력부(Gb)는 양자를 비교했을 때에 상대적으로 신장 응력이 높은 부분과 낮은 부분이다.

또한 "신장 응력"은 사이드 패널(103)의 Y방향의 단위 길이당 100% 신장시의 하중이며, 하기 방법에 의해 구하는 것이 바람직하다.

<신장 응력의 측정 방법>

신장 응력은 시마즈 세이사쿠쇼 오토 그래프에 의한 인장 시험에 의해 구했다. 시험편은 기저귀(101)로부터 사이드 패널을 본체에 부착된 부분(본체 부착부)째로 잘라내고, 기저귀의 Y방향 길이가 사이드 패널의 전체 길이, X방향 길이(폭)가 25mm인 시험편을 얻었다. 상기 시험편에 있어서 사이드 패널(103)의 테이프 부착측의 비신축 영역과, 본체 부착 부분을 척으로 파지(把持)하고, 인장 속도 300mm/min으로 신장시켰다. 자연스럽게 수축된 상태의 길이로부터 사이드 패널을 설계 치수(탄성부재의 영향을 일절 배제한 상태에서 평면 형상으로 펼쳤을 때의 치수와 동일(사이드 패널(103)을 구성하는 부직포가 찢어지지 않는 상태의 범위에서))해질 때까지 신장시켰을 때(100% 신장시)의 하중(풀 스케일:50N)을 구하고, 이를 X방향의 단위 길이(25mm)당 100% 신장시의 하중으로 했다.

제1 실시형태의 사이드 패널(103)에 대해 보다 상세하게 설명하면, 도 42에 도시한 바와 같이, 사이드 패널(103)은 그 연장방향(Y방향)의 선단(103a)측에 2장의 부직포(131, 132) 사이가 X방향을 따라 연속적으로 접합된 선단측 고정부(135)를 가지며, 그 연장방향(Y방향)의 기단(103b)측에 2장의 부직포(131, 132) 사이가 X방향을 따라 연속적으로 접합된 기단측 고정부(137)를 가지고 있다. 그리고, 사이드 패널(103)에 배치된 탄성부재(133)는 모두 선단측 고정부(135)와 기단측 고정부(137) 사이에 걸치도록 배치되어 있음과 아울러, 선단측 고정부(135) 및 기단측 고정부(137) 각각에 있어서 접착제(135A, 137A)를 통해 부직포(131, 132) 사이에 고정되어 있다.

그리고, 본 실시형태의 사이드 패널(103)에서는 Y방향에 있어서의, 선단측 고정부(135)와 기단측 고정부(137) 사이가 Y방향으로 신축하는 신축부(130)로 되어 있고, 상기 신축부(130) 전체가, 2장의 부직포(131, 132) 사이가, 분산 배치된 다수개의 융착부(139)에 있어서 융착되어 있음과 아울러 탄성부재(133)가 그들 융착부(139)를 지나지 않도록 배치되어 있는 유연 신축부(138)로 되어 있다.

보다 구체적으로는, 선단측 고정부(135)와 기단측 고정부(137) 사이에 부직포(131, 132) 사이가 열 엠보싱 가공에 의해 열융착된 다수개의 도트형상 융착부(139)가 형성되어 있고, 그들 도트형상 융착부(139)는 사이드 패널(103)의 Y방향 및 X방향으로 분산되어 있다. 또한 도트형상 융착부(139)는 복수개(도시한 예에서는 11개)의 도트형상 융착부(139)가 X방향으로 직렬되어 이루어지는 융착부열(S)을 형성하고 있으며, 그 융착부열(S)이 Y방향으로 복수 열(도시한 예에서는 6열) 형성되어 있다.

유연 신축부(138)인 신축부(130)에서는, 사이드 패널에 배치된 복수개의 탄성부재(133)가 모두 X방향에 있어서 이웃하는 도트형상 융착부(139, 139) 사이를 지나도록 배치되어 있고, 어느 탄성부재(133)도 도트형상 융착부(139)를 지나지 않도록 배치되어 있다. 따라서, 그들 탄성부재(133)는 선단측 고정부(135)와 기단측 고정부(137) 사이에서는 어느 부직포(131, 132)에도 접합되어 있지 않다. 단, 융착부열(S) 내의 이웃하는 융착부(139, 139) 사이에서는 부직포(131, 132)가 신축부(130)의 다른 부위에 비해 강하게 탄성부재(133)에 접촉되어 있다.

탄성부재(133)는 선단측 고정부(135) 및 기단측 고정부(137)를 형성하기 위한 접착제(135A, 137A)를 부직포(131, 132)의 어느 일측에 도공한 후, 그 도공부 상에 탄성부재를 신장 상태로 배치하고, 그 신장 상태를 유지하면서 그들 상기 탄성부재 상에 타측의 부직포를 배치한 후, 그들을 일체적으로 가압함으로써 부직포(131, 132) 사이에 고정되어 있다. 또한 도트형상 융착부(139)는 부직포(131, 132) 사이에 탄성부재(133)를 고정한 후에 열 엠보싱 가공을 실시하여 형성되어 있다.

제1 실시형태의 기저귀(101)에 있어서 사이드 패널(103)은 X방향에서의 상기 탭(104)을 갖는 범위(H1)에 배치되는 탄성부재(133)를 배치할 때의 탄성부재(133)의 신장률을, 상기 범위(H1)보다 가랑이부(C)측에 위치하는 탭(104)을 갖지 않는 범위(H2)에 배치되는 탄성부재(133)를 배치할 때의 탄성부재(133)의 신장률보다 높게 함으로써 전술한 고신장 응력부(Ga) 및 저신장 응력부(Gb)가 형성되어 있다.

따라서, 사이드 패널(103)에 고신장 응력부(Ga) 및 저신장 응력부(Gb)를 형성함에 있어서, 종류나 굵기가 다른 복수 종류의 탄성부재를 사용할 필요가 없기 때문에 자재 관리의 부담이나 제조 비용의 경감 등의 관점에서 바람직하다. 단, 고신장 응력부(Ga) 및 저신장 응력부(Gb)에 종류나 굵기 등이 다른 탄성부재를 사용할 수도 있다.

제1 실시형태의 기저귀(101)를 착용자에게 장착할 때에는 탭(104)을 손으로 잡아당겨, 사이드 패널(103)을 신장시킨 상태에서 상기 탭(104)을 랜딩 존(105)에 가압하여 체결한다.

본 실시형태의 기저귀(101)에 따르면, 신축부(130)에 있어서, 탭(104)을 갖는 범위(H1)에 위치하는 부분이 고신장 응력부(Ga)로 되어 있기 때문에, 탭(104)을 잡아당겨 기저귀(101)를 장착하는 것만으로, 도 44에 도시한 바와 같이, 사이드 패널(103)의 수축력을, 등측부(B)에 있어서, 착용자의 등의 움푹 들어간 부분(P)에 맞닿는 부분에 집중적으로 작용시킬 수 있다. 따라서, 착용자의 등의 움푹 들어간 부분(P)에 착용자의 피부와 기저귀 사이의 틈새가 생기기 어렵다.

또한 사이드 패널(103)은 탭(104)을 갖는 범위(H1)보다 하방(가랑이부(C)측)에 위치하는 부분(H2)을 가지며, 상기 부분(H2)에 고신장 응력부(Ga)보다 신장 응력이 낮은 저신장 응력부(Gb)를 가지고 있기 때문에, 착용자의 다리 둘레에 필요 이상의 인장력을 가하지 않아도 되어 자국이 생기는 것을 방지할 수 있다.

상기 고신장 응력부(Ga)는 착용자의 등측에 틈새가 생기는 것을 방지하는 관점에서, 상기한 신장 응력의 측정 방법에 의해 측정한 사이드 패널(103)의 X방향의 길이 25mm 당 신장 응력이 1.3N 내지 3.5N, 특히 2.0N 내지 3.5N인 것이 바람직하고, 상기 저신장 응력부(Gb)는 착용자의 다리 둘레를 과도하게 조이지 않고 적당한 피트성을 갖게 하는 관점에서, 동일한 측정 방법에 의해 측정한 사이드 패널(103)의 X방향의 길이 25mm 당 신장 응력이 0.3N 내지 2.5N, 특히 0.5N 내지 2.0N인 것이 바람직하다.

또한 틈새의 발생을 방지하면서 다리 둘레의 자국 발생을 방지하는 관점에서, 고신장 응력부(Ga)의 상기 신장 응력은 상기 저신장 응력부(Gb)의 상기 신축 응력에 대한 비(전자/후자)가 1.3 내지 3.0배, 특히 1.4 내지 2.5배인 것이 바람직하다.

또한 본 실시형태와 같이, 탄성부재(133)를 고정할 때의 신장률을 다르게 하여 고신장 응력부(Ga)와 저신장 응력부(Gb)를 형성하는 경우, 고신장 응력부(Ga)에 배치되는 탄성부재(133a)의 신장률은 2.0배 내지 4.0배, 특히 2.5배 내지 3.5배로 하는 것이 장착시의 잡아당기기 용이함 및 배 둘레의 피트성의 점에서 바람직하고, 저신장 응력부(Gb)에 배치되는 탄성부재(133b)의 신장률은 1.1배 내지 3.0배, 특히 1.2배 내지 2.5배로 하는 것이 다리 둘레의 피트성의 점에서 바람직하다.

또한 고신장 응력부(Ga)에 배치되는 탄성부재(133a)의 신장률은 저신장 응력부(Gb)에 배치되는 탄성부재(133b)의 신장률에 대한 비(전자/후자)가 1.3 내지 3.0, 특히 1.4 내지 2.5인 것이 바람직하다.

고신장 응력부(Ga)에는 3 내지 10개, 특히 4 내지 8개의 탄성부재가 배치되어 있는 것이 바람직하고, 저신장 응력부(Gb)에도 1 내지 9개, 특히 2 내지 8개의 탄성부재가 배치되어 있는 것이 바람직하다.

각 부분의 탄성부재의 신장률은 하기 방법에 의해 구할 수 있다.

<탄성부재의 신장률의 측정 방법>

수축(자연 길이) 상태의 사이드 패널에 Y방향으로 소정의 간격으로 2곳을 표시한다. 다음, 사이드 패널을 설계 치수(탄성부재의 영향을 일절 배제한 상태에서 평면 형상으로 펼쳤을 때의 치수와 동일)가 될 때까지 신장시키고, 그 때의 표시의 간격을 측정한다. 이 신장 전후의 측정치로부터 하기식에 의해 신장 배율로 해서 구한다.

[신장시 간격]/[수축시 간격]= 신장률(배)

또한 착용자의 등측에 틈새가 생기는 것을 방지하는 관점에서, 사이드 패널(103)의 상단(103c)부터 탭(104)까지의 거리(L1)는 사이드 패널(103)의 X방향의 전체 길이(L)의 0 내지 30%, 특히 5 내지 25%인 것이 바람직하고, 사이드 패널(103)의 하단(103d)부터 탭(104)까지의 거리(L2)는 사이드 패널(103)의 X방향의 전체 길이(L)의 30 내지 60%, 특히 35 내지 55%인 것이 바람직하다. 또한 동일한 관점에서, 상기 거리(L2)는 상기 거리(L1)보다 큰 것이 바람직하고, 상기 거리(L2)와 상기 거리(L1)의 차(L2-L1)는 상기 전체 길이(L)의 10 내지 55%, 특히 15 내지 50%인 것이 바람직하다.

또한 사이드 패널(103)의 X방향의 전체 길이(L)는 흡수성 본체(102)의 X방향의 전체 길이(중앙선(CL)을 따라 측정)의 15 내지 25%, 특히 16 내지 20%인 것이 바람직하고, 흡수성 본체(102)의 길이방향 등측부측의 끝가장자리(102b)부터 사이드 패널(103)까지의 거리(L3)는 0 내지 2.5cm, 특히 0.5 내지 2.0cm인 것이 바람직하다.

또한 사이드 패널(103)의 X방향의 전체 길이(L), 상기 거리(L1, L2)는 사이드 패널(103)의 선단(103a)의 위치, 상기 거리(L3)는 사이드 패널(103)의 기단(103b)의 위치에서 측정한다.

사이드 패널재의 각 부분의 치수 등은 탄성부재 등의 탄성부재를 신장시켜 사이드 패널을 설계 치수(탄성부재의 영향을 일절 배제한 상태에서 평면 형상으로 펼쳤을 때의 치수와 동일)가 될 때까지 펼친 상태에서 측정한다.

또한 전술한 바와 같은 하나 또는 둘 이상의 효과를 보다 확실하게 얻는 관점에서, 신축부(130)의 Y방향 길이(L4)(도 42 참조)는 사이드 패널(103)의 연장방향(Y방향)의 전체 길이(L5)(도 42 참조)에 대해 65 내지 95%인 것이 바람직하고, 75 내지 90%인 것이 보다 바람직하다.

또한 고신장 응력부(Ga)와 저신장 응력부(Gb)는 Y방향의 길이가 동일한 것이 바람직하다.

또한 신축부(130), 고신장 응력부(Ga), 저신장 응력부(Gb)에 형성된 융착부(139)는 복수개의 융착부(139)가 X방향으로 직렬된 융착부열(S)을 Y방향으로 복수 열 형성하고 있다. 따라서, 탄성부재(133)가 수축했을 때 융착부열(S)들 사이에 있어서 2장의 부직포(131, 132)가 각각 탄성부재(133)로부터 멀어지는 방향으로 단면 볼록형상으로 변형되기 쉬워, 복수개의 탄성부재(133)에 걸쳐 X방향으로 연장되는 주름(134)이 형성되기 쉽다. 따라서 신축부(130), 고신장 응력부(Ga), 저신장 응력부(Gb)에 있어서, 착용자의 피부에 닿는 부분이 유연하고, 착용자의 측부나 다리 둘레 등에 닿는 감촉도 뛰어나다.

기저귀(101, 201)의 구성 재료에 대해 설명한다.

사이드 패널(103, 203)을 구성하는 부직포(131, 132), 탭(104)의 테이프 기재(142)로는 종래 일회용 기저귀, 생리대 등의 흡수성 물품에 사용되고 있는 각종 부직포 등을 특별히 제한없이 사용할 수 있다.

흡수성 본체(102)를 구성하는 표면 시트(121), 이면 시트(122), 흡수체(123)로는 각각 종래 일회용 기저귀, 생리대 등의 흡수성 물품에 사용되는 것 등을 특별히 제한없이 사용할 수 있다. 예를 들어 표면 시트(121)로는 친수성이면서 액투과성인 부직포 등을 사용할 수 있고, 이면 시트(122)로는 액불투과성 또는 발수성의 수지 필름이나 수지 필름과 부직포의 적층체 등을 사용할 수 있다. 흡수체(123)로는 펄프 섬유 등의 섬유의 집합체(부직포여도 됨) 또는 여기에 흡수성 폴리머의 입자를 보유시켜 이루어지는 흡수성 코어를 투수성(透水性)의 얇은 종이나 부직포로 이루어지는 코어 랩 시트로 피복한 것 등을 사용할 수 있다. 입체 가드를 구성하는 입체 가드 형성용 시트(124)로는 신축성의 필름, 부직포, 직물 또는 그들의 적층 시트 등을 사용할 수 있다.

탄성부재(133), 입체 가드를 구성하는 탄성부재(125), 레그부 탄성부재(126)로는 천연 고무, 폴리우레탄, 폴리스티렌-폴리이소프렌 공중합체, 폴리스티렌-폴리부타디엔 공중합체, 아크릴산 에틸-에틸렌 등의 폴리에틸렌-α올레핀 공중합체 등으로 이루어지는 실형상 내지 끈형상의 탄성부재를 사용할 수 있다. 실형상 내지 끈형상의 탄성부재로는 단면이 원형, 정사각형인 것 이외에, 단면이 타원형, 단면 직사각형 등의 폭이 가는 띠형상인 것을 사용할 수도 있으며, 멀티필라멘트 타입인 것을 사용할 수도 있다.

사이드 패널(103)에 있어서 탄성부재(133)의 폭(또는 지름)은 예를 들면 0.1 내지 1mm이며, 바람직하게는 0.2 내지 0.8mm이다.

탭(104)으로는 부직포 등의 테이프 기재의 한쪽 면 상에 메카니컬 패스너의 후크 부재를 열융착이나 접착제 등에 의해 붙여서 이루어지는 것을 사용할 수 있다.

다음으로, 본 발명(제5 발명)의 다른 실시형태의 일회용 기저귀에 대해 도 45 및 도 46을 참조하여 설명한다. 다른 실시형태의 일회용 기저귀는 사이드 패널의 구성이 제1 실시형태의 일회용 기저귀(103)와 다르다. 다른 실시형태에 대해서는 제1 실시형태와 다른 점에 대해 주로 설명하고, 동일한 점에 대해서는 설명을 생략한다. 특별히 언급하지 않는 점에 대해서는 제1 실시형태에 관한 설명이 바람직한 구성을 포함하여 적절히 적용된다.

제2 실시형태의 기저귀의 사이드 패널(103A)에서는 도 45에 도시한 바와 같이, 사이드 패널(103A)의 Y방향에 있어서 P1부터 P2까지의 전역에 있어서 2장의 부직포(131, 132) 사이가 도시하지 않은 접착제에 의해 접합되어 있으며, 도면 중에 부호 130A으로 표시한 범위가 Y방향으로 신축하는 신축부(130A)로 되어 있다.

제2 실시형태에서 신축부(130A)는 도 45에 도시한 바와 같이, 사이드 패널(103)의 연장방향(Y방향)과 교차하는 방향(X방향)에 있어서 탭(104)을 갖는 범위(H1)에 위치하는 부분에는 탄성부재(133a)가 상대적으로 좁은 피치로 배치되고, 해당 부분이 신장 응력이 높은 고신장 응력부(Ga)로 되어 있다. 한편, 동 방향(X방향)에 있어서 고신장 응력부(Ga)보다 가랑이부(C)측에 위치하는 부분에는 고신장 응력부(Ga)보다 넓은 피치로 탄성부재가 배치되고, 해당 부분이 고신장 응력부(Ga)보다 신장 응력이 낮은 저신장 응력부(Gb)로 되어 있다.

제2 실시형태에서도 사이드 패널(103A)에 고신장 응력부(Ga) 및 저신장 응력부(Gb)를 형성함에 있어서, 종류나 굵기가 다른 복수 종류의 탄성부재를 사용할 필요가 없기 때문에, 자재 관리의 부담이나 제조 비용의 경감 등의 관점에서 바람직하다. 단, 고신장 응력부(Ga) 및 저신장 응력부(Gb)에 종류나 굵기 등이 다른 탄성부재를 사용할 수도 있다.

제2 실시형태의 기저귀에 따르면, 신축부(130A)에 있어서, 사이드 패널(103)의 X방향의 탭(104)을 갖는 범위(H1)에 위치하는 부분이 고신장 응력부(Ga)로 되어 있는 한편, 탭(104)을 갖는 범위(H1)보다 하방(가랑이부(C)측)에 위치하는 부분(H2)을 가지며, 해당 부분(H2)이 고신장 응력부(Ga)보다 신장 응력이 낮은 저신장 응력부(Gb)로 되어 있기 때문에, 제1 실시형태의 기저귀와 동일한 효과를 얻을 수 있다.

본 실시형태와 같이, 탄성부재(133)를 고정할 때의 X방향의 배치 피치를 다르게 하여 고신장 응력부(Ga)와 저신장 응력부(Gb)를 형성하는 경우, 고신장 응력부(Ga)에 배치되는 탄성부재(133a)의 배치 피치는 저신장 응력부(Gb)에 배치되는 탄성부재(133b)의 배치 피치에 대한 비(전자/후자)가 0.1 내지 0.6, 특히 0.2 내지 0.5인 것이 바람직하다. 탄성부재의 피치는 X방향에 있어서 탄성부재의 동 위치 사이(X방향의 중앙 위치 등)의 거리를 측정한다.

고신장 응력부(Ga)에는 3 내지 12개, 특히 4 내지 10개의 탄성부재가 배치되어 있는 것이 바람직하고, 저신장 응력부(Gb)에도 1 내지 8개, 특히 2 내지 6개의 탄성부재가 배치되어 있는 것이 바람직하다.

제3 실시형태의 기저귀의 사이드 패널(103B)에서는 도 46에 도시한 바와 같이, 사이드 패널(103B)의 연장방향(Y방향)과 교차하는 방향(X방향)에 있어서 탭(104)을 갖는 범위(H1)에 위치하는 부분에는 굵기가 상대적으로 큰 탄성부재(133a)가 배치되고, 해당 부분이 신장 응력이 높은 고신장 응력부(Ga)로 되어 있다. 한편, 동 방향(X방향)에 있어서 고신장 응력부(Ga)보다 가랑이부(C)측에 위치하는 부분에는 고신장 응력부(Ga)보다 굵기가 상대적으로 작은 탄성부재(133b)가 배치되고, 해당 부분이 고신장 응력부(Ga)보다 신장 응력이 낮은 저신장 응력부(Gb)로 되어 있다.

제3 실시형태의 사이드 패널(103B)은 제1 실시형태의 사이드 패널(103)과 마찬가지로, 연장방향(Y방향)에 있어서, 선단측 고정부(135)와 기단측 고정부(137) 사이가 Y방향으로 신축하는 신축부(130)로 되어 있고, 상기 신축부(130) 전체가, 2장의 부직포(131, 132) 사이가 분산 배치된 다수개의 융착부(139)에 있어서 융착되어 있음과 아울러 탄성부재(133)가 그들 융착부(139)를 지나지 않도록 배치되어 있는 유연 신축부(138)로 되어 있다.

제3 실시형태의 기저귀에 따르면, 신축부(130)에 있어서, 사이드 패널(103B)의 Y방향의 탭(104)을 갖는 범위(H1)에 위치하는 부분이 고신장 응력부(Ga)로 되어 있는 한편, 탭(104)을 갖는 범위(H1)보다 하방(가랑이부(C)측)에 위치하는 부분(H2)을 가지며, 해당 부분(H2)이, 고신장 응력부(Ga)보다 신장 응력이 낮은 저신장 응력부(Gb)로 되어 있기 때문에, 제1 실시형태의 기저귀와 동일한 효과를 얻을 수 있다.

본 실시형태와 같이, 탄성부재(133)의 굵기를 다르게 하여 고신장 응력부(Ga)와 저신장 응력부(Gb)를 형성하는 경우, 고신장 응력부(Ga)에 배치되는 탄성부재(133a)의 폭 또는 직경은 저신장 응력부(Gb)에 배치되는 탄성부재(133b)의 폭 또는 직경에 대한 비(전자/후자)가 1.5 내지 10, 특히 2 내지 8인 것이 바람직하다.

본 발명(제5 발명)은 상기한 각 실시형태에 제한되지 않으며, 다양하게 변경 가능하다.

예를 들면, 사이드 패널의 신축부(130, 130A)는 사이드 패널의 연장방향(Y방향)과 교차하는 방향(X방향)에 있어서 탭(104)을 갖는 범위(H1)보다 상단(103c)측에 단위 길이당 신장 응력이 탭(104)을 갖는 범위(H1)의 고신장 응력부(Ga)보다 낮은 제2 저신장 응력부를 가지고 있어도 좋다. 단, 제2 저신장 응력부의 X방향 길이는 고신장 응력부(Ga)보다 가랑이부측에 위치하는 저신장 응력부(Gb)의 X방향 길이보다 짧은 것이 바람직하고, 보다 바람직하게는 50% 이하, 더욱 바람직하게는 20% 이하인 것이 바람직하다.

또한 신축부(130)는 Y방향 전체 대신에 일부가 유연 신축부(138)이어도 좋다. 유연 신축부(138)에 형성하는 융착부열(S)의 개수도 도 42나 도 46에 도시한 6개 대신, 3개 내지 12개, 또는 13개 이상(예를 들면 5 내지 20개 등)으로 할 수도 있다. 또한 융착부열(S)을 구성하는 도트형상 융착부(139)의 개수도 사이드 패널에 배치하는 탄성부재(133)의 개수 등에 따라 적절히 결정할 수 있다. 또한 도트형상 융착부(139)의 형상은 직사각형, 장원, 원, 타원, 마름모꼴, 삼각형, 오각형 등의 적절한 형상으로 할 수 있다.

융착부열(S) 대신 2장의 부직포 사이가 접착제 또는 히트 실 등에 의해 X방향으로 연속적으로 접합되어 있는 선 또는 띠형상의 접합부를 마련해도 좋다.

또한 한 장의 사이드 패널에 배치하는 탄성부재(133)의 개수도 적절히 변경할 수 있으며, 예를 들면 5 내지 20개로 할 수 있고, 바람직하게는 10 내지 15개 정도이다.

또한 탭(104)의 체결부는 기계적 면 패스너의 수부재 대신 점착제를 도포한 점착부여도 좋다. 기계적 면 패스너의 수부재로 이루어지는 체결부(141)를 체결하는 랜딩 존은 이면 시트(122)의 외면에 기계적 면 패스너의 암부재를 접합하여 형성해도 좋고, 이면 시트(122)의 외면을 걸어맞춤성이 뛰어난 부직포로 구성하고, 그 소정 영역을 랜딩 존으로 해도 된다.

또한 융착부(139)는 열 엠보싱 가공 외에, 초음파 엠보싱, 고주파 엠보싱에 의해 형성한 것이어도 좋다. 또한 선단측 접합부 및 기단측 접합부도 접착제 대신 열 엠보싱 가공, 초음파 엠보싱, 고주파 엠보싱에 의한 융착 등에 의해 형성한 것이어도 좋다. 또한 접착제와 열 엠보싱 가공 등의 병용에 의한 접합부이어도 좋다.

또한 도 43에는 탭(104)의 테이프 기재(142)를 부직포(131, 132) 사이에 접착제(142A)를 통해 고정한 예를 도시했지만, 상기 테이프 기재(142)를 부직포(131, 132) 사이에 열엠보싱 가공 등에 의한 열융착에 의해 고정해도 좋고, 상기 테이프 기재(142)를 부직포(132)의 외면(부직포(131)측이 아닌 면)측에 접착제나 열융착 등에 의해 접합해도 좋다.

사이드 패널(103)의 흡수성 본체(102)에 대한 고정도 동일하며, 도 43에는 사이드 패널을 입체 가드 형성용 시트(124)와 이면 시트(122) 사이에 접착제(127)를 통해 고정한 예를 도시했지만, 사이드 패널을 흡수성 본체(102)를 구성하는 시트 사이에 열융착 등에 의해 고정해도 좋고, 사이드 패널을 이면 시트(122)의 외면(입체 가드 형성용 시트(124)측이 아닌 면)측에 접착제나 열융착 등에 의해 접합해도 좋다.

또한 일회용 기저귀는 입체 가드를 갖지 않는 것이어도 좋고, 사이드 패널을 흡수성 본체(102)의 양측부에 있어서 표면 시트와 이면 시트 사이나 표면 시트 상에 고정해도 좋다.

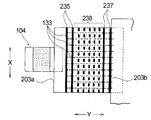

제6 발명의 제1 실시형태의 일회용 기저귀(201)에 대해 더 설명하면, 사이드 패널(203)은 그 연장방향(Y방향)의 선단측에 3개의 띠형상의 연속 접합부(235)를 가지고 있다. 이들 연속 접합부(235)(이하, 선단측 연속 접합부라고도 함)는 도 50에 도시한 바와 같이, 2장의 부직포(131, 132) 사이를 접착제(235A)를 통해 접합함으로써 형성되어 있으며, 그 접착제(235A)는 도 49에 도시한 바와 같이, 사이드 패널(203)의 X방향으로 연속적으로 배치되어 있다.

연속 접합부(235)를 형성하는 접착제(235A)는 사이드 패널(203)에 배치된 모든 탄성부재(133)를 부직포(131 및/또는 132)에 대해 고정하도록 배치되어 있다. 연속 접합부(235)를 형성하는 접착제(235A)는 사이드 패널(203)의 상단 가장자리(203c)에 가장 가까운 탄성부재(133)의 배치 위치로부터 하단 가장자리(203d)에 가장 가까운 탄성부재(133)의 배치 위치에 걸쳐 배치되어 있는 것이 바람직하고, 사이드 패널(203)를 평면에서 보아 연속 접합부(235)가 모든 탄성부재(133)와 교차해 있는 것이 보다 바람직하다.

또한 연속 접합부(235)가 사이드 패널(203)의 X방향의 전체 길이에 걸쳐 형성되어 있는 것도 바람직하다. 사이드 패널(203)의 상단 가장자리(203c)는 사이드 패널(203)의 X방향에 있어서, 기저귀의 웨이스트단(102b)측에 위치하는 끝가장자리이며, 하단 가장자리(203d)는 사이드 패널(203)의 X방향에 있어서 기저귀의 가랑이부(C)측에 위치하는 끝가장자리이다.

또한 연속 접합부를 형성하는 접착제(235A)는 부직포(131, 132)의 어느 일측에 도공한 후, 그 도공부 상에 탄성부재(133)를 배치하고, 그 위에 타측의 부직포를 배치한 것이어도 좋고, 부직포(131, 132) 모두에 도공하고, 그 도공부들 사이에 탄성부재(133)를 끼운 것이어도 좋다. 후술하는 접착제(137A)나 중앙 연속 접합부(140)를 형성하는 접착제(도시하지 않음)에 대해서도 마찬가지이다.

선단측 연속 접합부(235)의 Y방향 폭(W1)(도 49 참조)은 사이드 패널에 딱딱한 부분을 가능한 한 만들지 않게 하는 관점 및 탄성부재(133)를 부직포(131, 132) 사이에 강고하게 고정할 필요성으로 인해 1 내지 6mm, 특히 2 내지 5mm인 것이 바람직하다.

또한 Y방향으로 이웃하는 선단측 연속 접합부(235)들 사이의 폭(W2)(도 49 참조)은 탄성부재의 신축 물성의 효율적인 발현과 시각적 인상의 점에서 2 내지 8mm, 특히 3 내지 6mm인 것이 바람직하다. 이웃하는 연속 접합부(235)들 사이는 부직포(131)와 부직포(132) 사이가 접합되어 있지 않은 비접합부(136)로 되어 있으며, 비접합부(136)에서는 탄성부재(133)와 부직포(131) 사이, 탄성부재(133)와 부직포(132) 사이 및 부직포(131)와 부직포(132) 사이의 어느 것도 접합되어 있지 않다.

또한 패널의 양호한 신축성 발현과 투습성이나 통기성 확보의 관점에서, 복수개의 선단측 연속 접합부(235)가 형성되는 Y방향 길이(L1)(가장 선단(203a)에 가까운 선단측 연속 접합부(235)의 선단(203a)측 끝가장자리부터, 가장 기단(203b)에 가까운 선단측 연속 접합부(235)의 기단(203b)측 끝가장자리까지의 거리)는 사이드 패널(203)의 신축부(230)의 길이(L2)에 대해 10 내지 50%인 것이 바람직하고, 특히 20 내지 40%인 것이 보다 바람직하다.

본 명세서 중에 기재된 치수는 탄성부재(133) 등의 탄성부재를 신장시켜 사이드 패널을 설계 치수(탄성부재의 영향을 일절 배제한 상태에서 평면 형상으로 펼쳤을 때의 치수와 동일)가 될 때까지 펼친 상태에서 측정한다.

본 실시형태의 사이드 패널(203)은 그 연장방향(Y방향)의 기단측에도, 전술한 선단측 연속 접합부(235)와 동일한 구성을 갖는 기단측 연속 접합부(237)를 가지고 있다. 기단측 연속 접합부(237)도 2장의 부직포(131, 132) 사이를 접착제(237A)를 통해 접합함으로써 형성되어 있으며, 그 접착제(237A)도, 도 49에 도시한 바와 같이 사이드 패널(203)의 X방향으로 연속적으로 배치되어 있다. 기단측 연속 접합부(237)를 형성하는 접착제(237A)는 사이드 패널(203)에 배치된 모든 탄성부재(133)를 부직포(131 및/또는 132)에 대해 고정하도록 배치되어 있다. 기단측 연속 접합부(237)를 형성하는 접착제(237A)도 사이드 패널(203)의 상단 가장자리(203c)에 가장 가까운 탄성부재(133)의 배치 위치부터 하단 가장자리(203d)에 가장 가까운 탄성부재(133)의 배치 위치에 걸쳐 배치되어 있는 것이 바람직하고, 사이드 패널(203)을 평면에서 보아 기단측 연속 접합부(237)가 모든 탄성부재(133)와 교차해 있는 것이 보다 바람직하다. 또한 기단측 연속 접합부(237)가 사이드 패널(203)의 X방향 전체 길이에 걸쳐 형성되어 있는 것도 바람직하다.

기단측 연속 접합부(237)의 Y방향 폭(W3)(도 49 참조)은 사이드 패널에 딱딱한 부분을 가능한 한 만들지 않게 하는 관점 및 탄성부재(133)를 부직포(131, 132) 사이에 강고하게 고정할 필요성으로 인해 1 내지 6mm, 특히 2 내지 5mm인 것이 바람직하다.

또한 본 실시형태의 사이드 패널(203)은 사이드 패널의 기단(203b)과 선단측 연속 접합부(235) 사이에, 2장의 부직포(131, 132) 사이가, 분산 배치된 다수개의 융착부(139)에서 융착되어 있음과 아울러 탄성부재(133)가 그들 융착부(139)를 지나지 않도록 배치되어 있는 중간 신축 영역(238)을 가지고 있다.

구체적으로는 선단측 연속 접합부(235) 중 가장 기단(203b)측의 선단측 연속 접합부(235)와 기단측 연속 접합부(237) 사이에 부직포(131, 132) 사이가 열 엠보싱 가공에 의해 열융착된 다수개의 도트형상 융착부(139)가 형성되어 있고, 그들 도트형상 융착부(139)는 사이드 패널(203)의 Y방향 및 X방향으로 분산되어 있다.

본 실시형태의 도트형상 융착부(139)는 복수개(도시한 예에서는 11개)의 도트형상 융착부(139)가 X방향으로 직렬되어 이루어지는 융착부열(S)을 형성하고 있으며, 그 융착부열(S)이 Y방향으로 복수 열(도시한 예에서는 4열) 형성되어 있다.

중간 신축 영역(238)에서는 사이드 패널에 배치된 복수개의 탄성부재(133) 모두가, X방향에 있어서 이웃하는 도트형상 융착부(139, 139) 사이를 지나도록 배치되어 있고, 어느 탄성부재(133)도 도트형상 융착부(139)를 지나지 않도록 배치되어 있다.

그리고, 그들 탄성부재(133)는 중간 신축 영역(238)에서는 어느 부직포(131, 132)에도 접합되어 있지 않다. 단, 융착부열(S) 내의 이웃하는 융착부(139, 139) 사이에서는 부직포(131, 132)가 중간 신축 영역(238)에서의 다른 부위에 비해 강하게 탄성부재(133)에 접촉해 있다.

제1 실시형태의 기저귀(201)를 착용자에게 장착할 때에는 탭(104)을 손으로 잡아당기고, 사이드 패널(203)을 신장시킨 상태에서 상기 탭(104)을 랜딩 존(105)에 가압하여 체결한다.

그와 같이 하여 기저귀(201)를 장착할 때, 혹은 그와 같이 하여 장착한 기저귀(201) 착용중에는 사이드 패널(203)에 강한 인장력이 가해지는 경우가 있다.

본 실시형태의 기저귀(201)에 따르면, 사이드 패널(203)에 강한 인장력이 가해진 경우에도 인장력이 가해지는 단부, 특히 힘이 집중되기 쉬운 탭(104)을 갖는 선단측의 단부에 복수개의 연속 접합부(235)를 갖기 때문에, 한 개의 연속 접합부(235)로부터 탄성부재(133)가 빠져 버려도, 다른 연속 접합부(235)에 의한 고정 상태는 유지되기 때문에 사이드 패널 전체의 신축성이 손상되는 것은 방지된다. 이에 반해, 예를 들어 도 53에 도시한 바와 같이, 선단측 연속 접합부(235)가 1개인 경우에는 그 접합부(235)에서 고정되어 있던 탄성부재(133)가 그 접합부(235)로부터 빠지면, 그 탄성부재의 신장 상태가 해제되어 사이드 패널의 신축부 전체의 신축성이 손상될 우려가 있다.

사이드 패널(203)의 Y방향에 있어서 선단측 연속 접합부(235)보다 기단(203b)측은 기저귀(201) 착용중에 피부에 직접 맞닿은 상태가 되기 쉽다. 본 실시형태의 기저귀(201)에 있어서 중간 신축 영역(238)은 비교적 피부에 닿기 쉬운 부위에 배치되는데, 부직포(131, 132) 사이가 분산 배치된 융착부(139)로 접합되어 있기 때문에 사이드 패널(203)에 양호한 투습성이나 통기성이 유지되고 있어 습기가 차는 것 등으로 인한 피부 트러블이 생기기 어렵다. 또한 융착부(139)가 사이드 패널의 X방향으로 연속해서 형성되어 있지 않기 때문에 중간 신축 영역(238)은 유연하다. 따라서 피부에 닿는 감촉이 부드러워 착용자에게 불쾌감 등을 주기 어렵다. 게다가, 본 실시형태의 사이드 패널(203)은 신장했을 때에 패널 자체가 넥인되기 어렵기 때문에 인장력이 패널 전체에 분산되어 피부 감촉이 한층 부드럽다.

또한 본 실시형태의 사이드 패널(203)에서는 사이드 패널의 기단(203b)측에도 전술한 구성의 선단측 연속 접합부(235)를 갖기 때문에 사이드 패널의 기단측에서도 탄성부재(133)에 빠짐이 발생하기 어렵다. 따라서 사이드 패널(203)의 신축성이 손상되는 것이 한층 확실하게 방지된다.

또한 중간 신축 영역(238)에 형성된 융착부(139)는 복수개의 융착부(139)가 X방향으로 직렬된 융착부열(S)을 Y방향으로 복수 열 형성하고 있다. 따라서, 탄성부재(133)가 수축했을 때에 융착부열(S)들 사이의 2장의 부직포(131, 132)가 각각 탄성부재(133)로부터 멀어지는 방향으로 단면 볼록형상으로 변형되기 쉬워, 복수개의 탄성부재(133)에 걸쳐 X방향으로 연장되는 주름(134)이 형성되기 쉽다. 따라서 중간 신축 영역(238)에 있어서, 착용자의 피부에 닿는 부분이 한층 유연해지고, 추종 변형성도 한층 양호하기 때문에 피부에 닿는 감촉 등이 한층 향상된다.

전술한 바와 같은 하나 또는 둘 이상의 효과를 보다 확실하게 얻는 관점에서, 중간 신축 영역(238)의 Y방향 길이(L3)(도 49 참조)는 사이드 패널(203)의 신축부(230)의 길이(L2)(도 49 참조)에 대해 50 내지 90%인 것이 바람직하고, 60 내지 80%인 것이 보다 바람직하다.

또한 융착부열(S)의 Y방향 총 길이는 중간 신축 영역(238)의 Y방향 길이(L3)에 대해 5 내지 40%인 것이 바람직하고, 10 내지 20%인 것이 보다 바람직하다.

사이드 패널(203)에 있어서 탄성부재(133)의 폭(또는 지름)은 예를 들면 0.1 내지 3mm이고, 바람직하게는 0.5 내지 2mm이다.

탭(104)으로는 부직포 등의 테이프 기재의 한쪽 면 상에 메카니컬 패스너의 후크 부재를 열융착이나 접착제 등에 의해 붙여서 이루어지는 것을 사용할 수 있다.

한 장의 사이드 패널에 배치하는 탄성부재(133)는 동일 종류의 것을 동일한 신장률로 배치하는 것이 제조 비용이나 제조 공정의 간이화 등의 관점에서 바람직하다.

다음으로, 본 발명(제6 발명)의 제2 실시형태의 일회용 기저귀에 대해 도 51을 참조하여 설명한다. 제2 실시형태의 일회용 기저귀는 사이드 패널의 구성이 제1 실시형태와 다르다. 제2 실시형태에서는 제1 실시형태와 다른 점에 대해 주로 설명하고, 동일한 점에 대해서는 설명을 생략한다. 특별히 언급하지 않는 점에 대해서는 제1 실시형태에 관한 설명이 적절히 적용된다.

제2 실시형태의 기저귀의 사이드 패널(203A)에서는 도 51에 도시한 바와 같이, 선단측 연속 접합부(235)가 2개 형성되고, 기단측 연속 접합부(237)가 1개 형성되어 있다. 그리고 사이드 패널(203A)의 연장방향(Y방향)에 있어서, 선단측 연속 접합부(235)와 기단측 연속 접합부(237) 사이에 중앙 연속 접합부(240)가 형성되어 있다.

그리고 Y방향에 있어서, 중앙 연속 접합부(240)를 사이에 둔 양측에 중간 신축 영역(238A) 및 중간 신축 영역(238B)이 형성되어 있다.

중간 신축 영역(238A, 238B)에는 각각 제1 실시형태의 사이드 패널(203)의 중간 신축 영역(238)의 융착부열과 동일한 구성을 갖는 융착부열(S)이 복수 열 형성되어 있다. 중간 신축 영역(238A, 238B)은 각각 융착부열(S)의 개수가 다른 것 이외에는 제1 실시형태의 중간 신축 영역(238)과 동일한 구성을 가지고 있다.

또한 사이드 패널(203A)에 형성된 선단측 연속 접합부(235)는 마련된 개수가 다른 것 이외에는 제1 실시형태의 선단측 연속 접합부(235)와 동일한 구성을 가지고 있으며, 사이드 패널(203A)에 형성된 기단측 연속 접합부(237)는 제1 실시형태의 기단측 연속 접합부(237)와 동일한 구성을 가지고 있다.

중앙 연속 접합부(240)도 2장의 부직포(131, 132) 사이를 접착제(도시하지 않음)를 통해 접합함으로써 형성되어 있으며, 그 접착제도, 도 51에 도시한 바와 같이 사이드 패널(203A)의 X방향으로 연속적으로 배치되어 있다. 중앙 연속 접합부(240)를 형성하는 접착제는 사이드 패널(203A)에 배치된 모든 탄성부재(133)를 부직포(131 및/또는 132)에 대해 고정하도록 배치되어 있다. 중앙 연속 접합부(240)를 형성하는 접착제도 사이드 패널(203A)의 상단 가장자리(203c)에 가장 가까운 탄성부재(133)의 배치 위치부터 하단 가장자리(203d)에 가장 가까운 탄성부재(133)의 배치 위치에 걸쳐 배치되어 있는 것이 바람직하고, 사이드 패널(203A)을 평면에서 보아 중앙 연속 접합부(240)가 모든 탄성부재(133)와 교차해 있는 것이 보다 바람직하다. 또한 중앙 연속 접합부(240)가 사이드 패널(203A)의 X방향 전체 길이에 걸쳐 형성되어 있는 것도 바람직하다.

중앙 연속 접합부(240)의 Y방향 폭(W4)(도 51 참조)은 사이드 패널에 딱딱한 부분을 가능한 한 만들지 않게 하는 관점 및 탄성부재(133)를 부직포(131, 132) 사이에 강고하게 고정할 필요성으로 인해 1 내지 6mm, 특히 2 내지 5mm인 것이 바람직하다.

제2 실시형태에 의해서는 제1 실시형태와 동일한 효과를 얻을 수 있는 것 이외에 이하의 효과를 얻을 수 있다.

통상적으로 사이드 패널의 선단측에서는 장착하려고 잡아당길 때의 인장방향이 비스듬해지거나 비틀어져서 부직포와 접착제 도공 부분에 부하가 걸리기 쉽다. 또한 장착중에도 복부나 다리의 움직임에 의해 부직포에 뒤틀림이나 신장방향에 평행하지 않은 인장력이 가해져 큰 부하가 걸린다. 따라서 테이프 기재 접합 부분에 가까운 탄성부재 고정부에서는 특히 탄성부재의 빠짐이 발생하기 쉽다. 한편, 제2 실시형태에서는 장착시의 인장방향이나 장착 후의 동작으로 인한 부직포(131, 132)와 접착제 도공 부분에 가해지는 부담이 영향을 미치기 어려운 사이드 패널(203A)의 중앙부 부근에 중앙 연속 접합부(240)를 마련함으로써 보다 효과적으로 탄성부재(133)의 빠짐을 방지하고 신축부(230) 전체의 신축성이 소실되는 것을 방지할 수 있다.

본 발명(제6 발명)은 상기한 각 실시형태에 제한되지 않으며, 다양하게 변경 가능하다.

예를 들면, 기단측 연속 접합부(237)를 선단측 연속 접합부(235)와 마찬가지로 Y방향으로 이간시켜 복수개 마련해도 좋다. 도 52에 선단측 연속 접합부(235)를 2개 마련한 예를 도시했다. 선단측 연속 접합부(235)를 복수개 마련함으로써 사이드 패널의 기단(203b)측에 있어서 탄성부재(133)의 소위 고무 빠짐을 한층 확실하게 방지할 수 있다.

또한 선단측 연속 접합부(235)의 개수는 도 49에 도시한 3개 대신, 도 52에 도시한 바와 같이 2개로 할 수도 있고, 또한 4개 이상(예를 들면 4~8개 등)으로 할 수도 있다. 또한 중간 신축 영역(238)에 형성하는 융착부열(S)의 개수도 도 49에 도시한 4개 대신, 1개, 2개, 3개 또는 5개 이상(예를 들면 4 내지 15개 등)으로 할 수도 있다. 또한 융착부열(S)을 구성하는 도트형상 융착부(139)의 개수도 사이드 패널에 배치하는 탄성부재(133)의 개수 등에 따라 적절히 결정할 수 있다. 또한 도트형상 융착부(139)의 형상은 직사각형, 장원, 원, 타원, 마름모꼴, 삼각형, 오각형 등의 적절한 형상으로 할 수 있다.

또한 한 장의 사이드 패널에 배치하는 탄성부재(133)의 개수도 적절히 변경할 수 있으며, 예를 들면 5 내지 20개로 할 수 있고, 바람직하게는 10 내지 15개 정도이다.

또한 탭(104)의 체결부는 기계적 면 패스너의 수부재 대신, 점착제를 도포한 점착부이어도 좋다. 기계적 면 패스너의 수부재로 이루어지는 체결부(141)를 체결하는 랜딩 존은 이면 시트(122)의 외면에 기계적 면 패스너의 암부재를 접합하여 형성해도 좋고, 이면 시트(122)의 외면을 걸어맞춤성이 뛰어난 부직포로 구성하고, 그 소정 영역을 랜딩 존으로 해도 좋다.

또한 사이드 패널(203)의 선단(203a) 근방에 직접 기계적 면 패스너의 수부재 등을 고정하여 체결부(141)로 해도 좋다.

또한 중간 신축 영역(238, 238A, 238B) 등에 마련하는 융착부(139)는 열 엠보싱 가공 이외에 초음파 엠보싱, 고주파 엠보싱에 의해 형성한 것이어도 좋다.

또한 도 50에는 탭(104)의 테이프 기재(142)를 부직포(131, 132) 사이에 접착제(142A)를 통해 고정한 예를 도시했는데, 상기 테이프 기재(142)를 부직포(131, 132) 사이에 열 엠보싱 가공 등에 의한 열융착에 의해 고정해도 좋고, 상기 테이프 기재(142)를 부직포(132)의 외면(부직포(131)측이 아닌 면)측에 접착제나 열융착 등에 의해 접합해도 좋다.

사이드 패널(203)의 흡수성 본체(102)에 대한 고정도 동일하며, 도 50에는 사이드 패널을 입체 가드 형성용 시트(124)와 이면 시트(122) 사이에 접착제(127)를 통해 고정한 예를 도시했는데, 사이드 패널을 흡수성 본체(102)를 구성하는 시트 사이에 열융착 등에 의해 고정해도 좋고, 사이드 패널을 이면 시트(122)의 외면(입체 가드 형성용 시트(124)측이 아닌 면)측에 접착제나 열융착 등에 의해 접합해도 좋다.

또한 일회용 기저귀는 입체 가드를 갖지 않는 것이어도 좋으며, 사이드 패널을 흡수성 본체(102)의 양측부에 있어서 표면 시트와 이면 시트 사이나 표면 시트 상에 고정해도 좋다.

제7 발명의 제1 실시형태의 일회용 기저귀(301)에 대해 더 설명하면, 사이드 패널(303)은 도 56에 도시한 바와 같이, 2장의 부직포(패널재)(331, 332)와, 그 사이에 배치된 복수개의 탄성부재(333)를 가지고 있다. 또한 사이드 패널(303)은 신장 상태 및 자연스럽게 수축시킨 상태 모두에서 대략 직사각형상이다.

탄성부재(333)는 각각 흡수성 본체(102)의 폭방향과 동일 방향인 사이드 패널(303)의 연장방향(Y방향)을 따라 연장되어 있으며, 복수개가 상기 연장방향과 직교하는 직교방향(X방향)으로 대략 동일한 간격을 두고 배치되어 있다. 또한 흡수성 본체(102)의 폭방향을 따르는 사이드 패널(303)의 연장방향을 단순히 Y방향, 사이드 패널의 연장방향에 교차하는 방향을 단순히 X방향이라고도 한다.

사이드 패널(303)에 배치된 복수개의 탄성부재(333)는 사이드 패널(303)에, Y방향으로 신축하는 신축부(330)를 형성하고 있다. 신축부(330)는 탄성부재(333)의 탄성 신축력에 의해 사이드 패널(303)의 Y방향으로 신축한다.

제1 실시형태의 사이드 패널(303)에 대해 보다 상세하게 설명하면, 도 55 및 도 56에 도시한 바와 같이 사이드 패널(303)은 그 연장방향(Y방향)의 선단(303a)측에 2장의 부직포(331, 332) 사이가 X방향을 따라 연속적으로 접합된 선단측 고정부(336)를 가지며, 그 연장방향(Y방향)의 기단(303b)측에 2장의 부직포(331, 332) 사이가 X방향을 따라 연속적으로 접합된 기단측 고정부(337)를 가지고 있다. 그리고, 사이드 패널(303)에 배치된 탄성부재(333)는 모두 선단측 고정부(336)와 기단측 고정부(337) 사이에 걸쳐 배치되어 있음과 아울러, 선단측 고정부(336) 및 기단측 고정부(337) 각각에 있어서 접착제(336a, 337a)를 통해 부직포(331, 332) 사이에 고정되어 있다.

그리고 사이드 패널(303)의 Y방향에 있어서, 선단측 고정부(336)와 기단측 고정부(337) 사이가, Y방향으로 신축하는 신축부(330)로 되어 있고, 상기 신축부(330) 전체가 유연 신축부(338)로 되어 있다. 유연 신축부(338)에서는 도 58에 도시한 바와 같이 2장의 부직포(331, 332) 사이가, 분산 배치된 다수개의 융착부(339)에서 융착되어 있음과 아울러 탄성부재(333)가 그들 융착부(339)를 지나지 않도록 배치되어 있다.

도 58에 도시한 바와 같이, 사이드 패널(303)에 있어서, 선단측 고정부(336)와 기단측 고정부(337) 사이에는 부직포(331, 332) 사이가 열 엠보싱 가공에 의해 열융착된 다수개의 도트형상 융착부(339)가 형성되어 있으며, 그들 도트형상 융착부(339)는 사이드 패널(303)의 Y방향 및 X방향으로 분산되어 있다. 또한 도트형상 융착부(339)는 그 복수개(도시한 예에서는 11개)가 X방향으로 직렬되어 이루어지는 융착부열(S)을 형성하고 있으며, 그 융착부열(S)이 Y방향으로 복수 열(도시한 예에서는 8열) 형성되어 있다.

유연 신축부(338)인 신축부(330)에서는 사이드 패널(303)에 배치된 복수개의 탄성부재(333) 모두 X방향에 있어서 이웃하는 도트형상 융착부(339, 339) 사이를 지나도록 배치되어 있고, 어느 탄성부재(333)도 도트형상 융착부(339)를 지나지 않도록 배치되어 있다. 따라서, 그들 탄성부재(333)는 선단측 고정부(336)와 기단측 고정부(337) 사이에서는 어느 부직포(331, 332)에도 접합되어 있지 않다. 단, 융착부열(S) 내의 이웃하는 융착부(339, 339) 사이에서는 부직포(331, 332)가 신축부(330)의 다른 부위에 비해 세게 탄성부재(333)에 접촉해 있다.

수축 상태의 신축부(330)에서는 융착부열(S)들 사이의 2장의 부직포(331, 332)가 각각 탄성부재(333)로부터 멀어지는 방향으로 변형되어 X방향으로 연장되는 주름(334, 335)이 형성되어 있다. 기저귀 외면측에 배치된 부직포(331)는 주름(334)을 형성하고, 기저귀 내면측에 배치된 부직포(332)는 Y방향의 주름(334)과 포개지는 위치에 주름(335)을 형성하고 있다. 주름(334) 및 주름(335)은 모두 복수개의 탄성부재(333)에 걸쳐 X방향으로 연장되어 있다.

패스닝 테이프(304)는 도 55 및 도 56에 도시한 바와 같이, 사이드 패널(303)에 포갠 상태로 고정된 테이프 고정부(344)를 가지고 있으며, 상기 테이프 고정부(344)의 신축부(330) 상에 위치하는 부분(344a)은 신축부(330)가 수축하여 생긴 주름(334, 334) 상에 고정되어 있다. 테이프 고정부(344)는 접착제(344c)를 통해 부직포(331)의 기저귀 외면측의 면에 접합되어 있으며, 신축부(330) 상에 위치하는 부분(344a)이 복수개의 주름(334)의 적어도 꼭대기부에 접합되어 있다. 또한 테이프 고정부(344)에 있어서, 신축부(330) 상에 위치하는 부분(344a)은 도 56에 도시한 바와 같이 부직포(332)에 의해 형성된 복수개의 주름(335, 335)과도 포개져 있다.

테이프 고정부(344)는 사이드 패널(303)의 X방향 일부(R1)에 마련되어 있다. 사이드 패널(303)은 X방향에 있어서 테이프 고정부(344)보다 하방으로 연장되는 부분(R2)을 가지고 있으며, 테이프 고정부(344)의 하방 인접 부위(4N)에도 신축부(330)가 수축하여 생긴 복수개의 주름(334, 334)을 가지고 있다.

사이드 패널(303)은 장착시에 있어서 흡수성 본체(102)의 등부분의 피트성 향상과 사이드 패널(303)의 다리 둘레에 대한 조임 방지의 관점에서, 테이프 고정부(344)보다 하방으로 연장되는 부분(R2)의 X방향 길이(L2)(도 55 참조)가 X방향 전체 길이(L)의 25 내지 70%, 특히 35 내지 60%인 것이 바람직하다.

본 실시형태의 사이드 패널(303)은 Y방향에 있어서 신축부(330)의 양측에 비신축부(340)를 가지고 있다. 사이드 패널(303)의 선단측의 비신축부(340)는 도 56에 도시한 바와 같이, 탄성부재(333)가 어느 부직포(331, 332)에도 접합되어 있지 않은 비접합부로 되어 있다. 또한 비신축부(340)로서 2장의 부직포(331, 332) 사이가 선단측 고정부나 기단측 고정부의 접착제 등에 비해 저평량의 접착제에 의해, 탄성부재(333)와 부직포(331, 332) 사이에 어긋남을 일으킬 수 있을 정도로 약하게 접합된 약접합부를 마련할 수도 있다.

본 실시형태의 기저귀(301)를 착용자에게 장착할 때에는 패스닝 테이프(304)를 손으로 잡아당기고, 사이드 패널(303)을 도 59에 도시한 바와 같이 신장시킨 상태에서 상기 패스닝 테이프(304)를 랜딩 존(105)에 대해 체결한다.