以下,本発明の実施の形態について,添付図面を用いて説明する。実施例1は,請求項1,2,3,4に関する。なお,本発明は,これら実施例に何ら限定されるべきものではなく,その要旨を逸脱しない範囲において,種々なる態様で実施し得る。

<概要>

本実施例における浚渫構造体は,上面と背面と側面と取込口と開口と柵とを有する浚渫用取込口構造体と,支持柱と,支持柱櫓と,モーターと,抵抗検知器と,停止制御器とを有する浚渫構造体浚渫構造体浚渫構造体である。

本実施例における浚渫構造体について,(1)浚渫構造体のうち浚渫用取込口構造体の構造,(2)浚渫構造体が移動するための構造,及び(3)浚渫構造体の移動を停止するための構造に分けて説明する。

<浚渫用取込口構造体の構造>

図1は,浚渫用取込口構造体の構造を示す図である。浚渫用取込口構造体(0100)は,上面(0101)と側面(0102a,0102b)と背面(0103a,0103b)と開口部分に存在する柵(0104)と取込口(0108)を備えている。この浚渫用取込口構造体が砂(0105)や泥(0106)を進行方向(0107)に移動しながら開口の柵の間から浚い取り,取込口(0108)へと吸い上げる。上面が存在し,開口を水底側に向けることで,取込効率の向上及び巻き上げ防止に繋げることができる。また,下面を設けずに柵を備えた開口のみで構成することによって,開口面が広くなり,取込効率の向上に繋げることができる。また,底面が存在しないことにより,底面にて砂や泥などを掘って巻上げを生じさせることを防止することができる。

背面は,上面の進行方向後端に配置される。背面の形状は,図1のように取込口の部分を頂点とする凸型や弓型であっても良いし,平板であっても良い。ただし,取込口の部分を頂点とする凸型や弓型であれば,取込口の吸引力が伝わる部分にムラがなくなるので,より望ましい。

図2及び図3は,浚渫用取込口構造体の(a)上方,(b)前方,(c)側方から見た場合の図である。このうち,図2は,浚渫用取込口構造体の基本的な構成を示す図である。他方,図3は,浚渫構造体の一部として浚渫用取込口構造体を前進させるための支持柱をも含めた基本的な構成を示す図である。

図2では,(a)上方からは,上面(0201),側面(0202a,0202b),背面(0203a,0203b)が存在し,背面に取込口(0208)が設けられていることがわかる。次に,(b)前方からは,上面(0201),側面(0202a,0202b),開口(0209)に設けられた柵(0204)が存在し,取込口(0208)が設けられていることがわかる。次に,(c)側方からは,上面(0201),側面(0202b),背面(0203b)が存在し,背面に取込口(0208)が設けられていることがわかる。そして,側方から観察した際の柵(0210)の形状は,上面略前端から背面下端に向けてなだらかな曲線を描くように構成されている。なだらかな曲線を描くことにより,砂や泥を掘って巻き上げてしまうことを防止することができる。なお,図2においては,図3とは異なり,浚渫構造体の一部として浚渫用取込口構造体を前進させるための支持柱が存在しないが,取込口(0208)を利用して前進方向に力を加えて移動させることなどが考えられる。

図3では,(a)上方からは,上面(0301),側面(0302a,0302b),背面(0303a,0303b)が存在し,背面に取込口(0308)が設けられている。これに加えて,上面に支持柱(0309)が設けられていることがわかる。次に,(b)前方からは,上面(0301),側面(0302a,0302b),開口(0310)に設けられた柵(0304)が存在し,取込口(0308)が設けられている。これに加えて,上面に支持柱(0309)が設けられていることがわかる。次に,(c)側方からは,支持柱(0309)を備えた上面(0301),側面(0302b),背面(0303b)が存在し,背面に取込口(0308)が設けられていることがわかる。

取込口は,背面下端近傍に設けられ,浚渫対象となる泥や砂などを吸い上げるための機能を発揮する。背面下端近傍とは,取込口の開口の中心が背面の高さの中心より下側のことを意味する。このように取込口を設けることで、浚渫用取込口構造体の下側により充満しやすい泥や砂を効率よく吸い上げることが可能になる。

開口は,取込効率を追求した結果,最も効率的に泥土や砂を吸い上げることができるのは,幅60センチメートルから幅100センチメートルで開口高さが20センチメートルから50センチメートルの大きさである。なお,「開口」とは,進行方向正面から見た場合の概念である。

図4は,開口の形状・大きさを示す図である。図3の各部位の説明を前提とする。取込口の幅(L1)は,60センチメートルから100センチメートルの範囲内であることが望ましい。60センチメートル未満であると,取り込める範囲が狭くなりすぎる。他方,100センチメートルを超えると,吸引力の伝わり方にムラが生じる。60センチメートルから100センチメートルの範囲内であれば,適切な取込範囲において,吸引力も満遍なく伝わり,ムラなく吸引することができる。次に,開口高さは,20センチメートルから50センチメートルの範囲内であることが望ましい。20センチメートル未満であると,吸引力の伝わる範囲が狭くなる。他方,50センチメートルを超えると,泥土が巻き上がる危険性が生じる。20センチメートルから50センチメートルの範囲内であれば,適切な範囲に吸引力を伝えることができ,かつ泥土が巻き上がらない程度の高さを保つことができる。

次に,開口に設けられた柵は,上面略前端から背面下端に向けて取込口がつまるサイズの物を開口内に入れないための役割を果たす。柵により区分けされた開口幅は,水底に堆積する木枝のうち取込口がつまるサイズの物を開口内に入れない幅であり,かつ,取込効率を損なわない範囲であることが望ましい。具体的には,取込口の直径よりも狭い幅であることが望ましい。さらには,水底に堆積する木枝が柵に対して略平行の向きで開口内に入り込むことも想定されるので,より確実に入り込むことを防ぐために,取込口の直径の半分以下の幅であることが望ましい。例えば,取込口の直径が20cmの場合には,柵により区分けされた開口幅は,10cm以下であるという具合である。取込口の直径が10cmの場合には,柵により区分けされた開口幅は,5cm以下であるという具合である。取込口の直径が7cmの場合には,柵により区分けされた開口幅は,3cm以下であるという具合である。取込口の直径が5cmの場合には,柵により区分けされた開口幅は,2cm以下であるという具合である。

浚渫用取込口構造体を形成する材料としては、水圧のかかる環境下に置かれ岩石や硬い地盤に衝突する場合もあるため機械強度に優れる鉄や鋼などを用いることが好ましい。また、鉄や鋼などと同程度の機械強度を有する樹脂を用いてもよい。併せて、防錆性を付与することも好ましい。

<浚渫構造体が移動するための構造>

次に,浚渫構造体が移動するための構造は,浚渫用取込口構造体の支持柱を支持する支持柱櫓が浮遊構造体上を移動することにより水底に堆積した泥土を浚いながら移動するという具合である。この浮遊構造体は,池面に固定的に配置されることが望ましく,その実現方法としては,ロープ等で池の岸に繋ぐことで張力によって固定する方法が考えられる。浚い取った泥土は,ポンプを通って排出される。

図5は,浚渫構造体全体の構造を示す図である。浚渫用取込口構造体(0501)の支持柱(0502)を支持してモーター(0503)を備える支持柱櫓(0504)が浮遊構造体(0505)上を移動することにより水底の泥土(0506)を浚いながら移動するというように構成されている。浚い取った泥土は,ポンプ(0507)を通って排出される。

支持柱櫓の移動方法は,浮遊構造体上に敷かれたレールの上を進行するという形態が考えられる。この形態によれば,支持柱櫓が真直ぐ進むことができるので,支持柱により連結されている浚渫用取込口構造体の移動も真直ぐに保つことができる。

図6は,支持柱櫓が浮遊構造体上に敷かれたレール上を進行する場合の浮遊構造体の一例を示す図である。水面(0601)に浮遊構造体(0602)が浮いており,浮遊構造体上にレール(0603)が敷かれている。

図7は,図6の浮遊構造体の(a)上方,(b)前方,(c)側方から見た場合の図である。上方から見ればコの字型であり,前方及び側面から見れば長方形である。浮遊構造体は,浮遊構造体を構成する部分ブロックを繋ぎ合わせることで構成されるものであるが,図にあるように,各部分ブロックは,同じ形状であることが望ましく,縦横比が2:3程度の直方体であることが望ましい。同じ形状であれば,各部分ブロックを繋ぎ合わせる数や向きなどを工夫することにより,色々なバリエーションの浮遊構造体を構成することができるからである。なお,この浮遊構造体の全体での形状は,あくまで一例であり,上方から見た形状がコの字型に限定されるものではない。

支持柱を前進させるため,モーターを利用するとよい。モーターによる動力が支持柱に伝わり,支持柱により連結されている浚渫構造体全体が移動することにより,浚渫用取込口構造体を含む浚渫構造体全体が前進し,池等の底にある泥や砂などを順次吸い上げることで池等の底にある泥や砂を所定厚分除去するという具合である。

このようにして浮遊構造体のレール上を支持柱櫓が走行することにより,支持柱により連結されている浚渫用取込口構造体が,進行方向に移動することとなる。

<浚渫構造体の移動を停止するための構造>

次に,本実施例における浚渫構造体は,前進する支持柱に加えられる抵抗を検知する抵抗検知器と,検知した抵抗が所定の抵抗を超える場合にモーターを停止させる停止制御器とを有している。

支持柱に加えられる抵抗の原因は,浚渫用取込口構造体に加わる進行方向と逆向きの抵抗に関していえば,泥土などの浚渫対象の量や密度などの影響であると考えられる。例えば,浚渫対象の量が多ければ,抵抗が大きくなる。また,浚渫対象の密度が高ければ,抵抗が大きくなる。浚渫対象の量が多かったり密度が濃い場合に高速度で浚渫用取込口構造体を移動させると,浚渫対象が巻き上がる危険性がある。そのため,浚渫対象を巻き上げないようにするためには,前進する支持柱に加えられる抵抗を検知し,検知した抵抗が所定の抵抗を超える場合にモーターを停止させることで,浚渫構造体の移動を停止する工夫をすることが望ましい。

前進する支持柱に加えられる抵抗を検知する方法は,例えば,支持柱が,最上部で支持柱櫓によって軸支されるとともに,浮遊構造体上に露出する支持柱央に直接又は間接に抵抗検知面を有していて,抵抗検知器が,支持柱櫓に設けられた前記抵抗検知面からの圧力で抵抗を検知するように構成することが考えられる。この方法によれば,例えばセンサによる検知の場合に比して,ランニングコストを抑えることができる。この場合における抵抗検知面は,浮遊構造体上に露出する支持柱央に後方に向かって設けられた突設部の面であることが望ましい突設部があることによって,抵抗を受けて前後動している支持柱による圧力を確実に受けることができ,抵抗検知の漏れを少なくすることができる。水底を移動する浚渫用取込口構造体を水底の凹凸に則して上下動をするため,支持柱は,支持柱櫓に上下動可能に支持される場合が想定され,その場合には,前記抵抗検知器も,支持柱の上下動に伴って上下動するように構成されていることが望ましい。

前進する支持柱に加えられる抵抗を検知する方法は,以上のような方法に限定されるものではなく,他にも例えば,支持柱櫓に加重センサを備え付けておいて,支持柱が抵抗を受けて支点を中心にして動く距離を測定することによって,抵抗を算出しても良い。この場合における加重センサは,支持柱が動く距離ないし加重センサとの距離により抵抗を算出するという方法である。

図8は,加重センサを備え付けた浚渫構造体の一例を示す図である。加重センサ(0801)を備えた浚渫構造体の浚渫用取込口構造体(0802)に進行方向とは逆向きの抵抗が加わった場合,支点(0803)を中心にして,支持柱(0804)が進行方向と逆向きに押されて動くこととなる。この動きないし加重センサと支持柱との距離を測定することにより,支持柱に加えられる抵抗を測定するという具合である。ここでの加重センサの設置位置は,支点(0803)から垂直方向に下向きの距離(α)が30cmから70cmの範囲内であり,支点から垂直方向に下りている支持柱(0804)との距離(β)が0.5cmから2.0cmの範囲内であることが望ましい。

図9は,加重センサによる抵抗検知の方法の一例を示す図である。支持柱が抵抗を受けたことにより,支点を中心として,元の支持柱の場所(0901)から進行方向と逆向きに動かされた場所(0902)に回転したので,それにより加重センサ(0903)との距離が接近する。この接近距離をメータ(0904)で測ることにより,支持柱に加えられる抵抗の大きさを算出することができる。

図11は,加重センサ付近の構造を示す図である。図中Aの部分は浮遊構造体上の支持柱櫓状に固定されている構造体で、支持柱櫓のうち、実際に支持柱を支持している部分が支持柱櫓の櫓本体部分1105である(図中支持部分は上部にあるために描かれていない。)。櫓本体部分の頂上にはワイヤ1103が滑車を介して支持柱1104をつりさげて支持している。支持柱は上下動可能に支持柱櫓の一部に備えられたローラ1106で支持されている。支持柱1104が池の底からの抵抗を受けると支持柱櫓の抵抗受け部分1105を図中左側に押圧し、抵抗検知棒1102が左側に押しやられて抵抗検知器が格納された筒状部内に設置された抵抗検知器を押圧して抵抗の検知がされる。

抵抗検知器は所定以上の抵抗を検知した場合にはアラームを出力するか、抵抗の現在値を常時出力するように構成される。抵抗の現在値が常時出力される場合にはその抵抗値を取得したコントローラ側で閾値をもとに抵抗が所定以上になったか判断し、所定以上になった場合には浮遊構造体上での支持柱櫓の全身を止めるように前進に利用されるモータの駆動を停止させる。

その他の実施形態としては,例えば,電動機により支持柱を移動させる場合には電動機の負荷電流等を検知対象としたり,支持柱の移動速度を検知対象としたり,支持柱や浚渫用取込口構造体に取付けた圧力センサーによる計測値を検知対象とするなどして具現され得る。

モーターを停止する「所定の抵抗」とは,停止しなければ放射線セシウムの汚染泥土が巻き上がってしまう程度の圧力を意味する。この抵抗値について,低くてもモーターが停止するとすれば,汚染泥土が巻き上がることを防ぐ点では望ましいが,他方において作業効率が落ちる。これに対して,抵抗値について,高くてもモーターが停止しないとすれば,作業効率は上がるが,汚染泥土が巻き上がることを防げない。そのため,「所定の抵抗」とは,支持柱に対して10.0キログラム重以上の圧力,さらには支持柱に対して30.0キログラム重以上の圧力であることが望ましい。

さらに,本実施例に必須の要素ではないが,支持柱に対して加えられる移動負荷を音で知らせる機能を果たす「負荷告知部」を備えていても良い。例えば,過剰負荷を検知した場合に警報音により告知したり,警報音だけでなく移動負荷が正常な範囲内である場合にも何らかの音による告知を行ってもよい。あるいは,移動負荷が正常な範囲外である場合に音による告知を行ってもよい。また,移動負荷の程度に応じた音量で告知してもよい。このような音による告知は,上述した検知部による検知結果に基づいて行うことができる。

また,発動機やエンジンなどの回転運動を用いて支持柱の移動を行う場合には,発動機やエンジンの回転に伴い生じる回転音を告知のための音としてもよい。過剰な移動負荷が生じた場合には発動機やエンジンの回転が上昇し,それに伴い回転音も変化するため過剰負荷を告知することになる。なお,それらの回転音を増幅して出力するようにしてもよい。

さらには,浚渫中に移動負荷に応じて支持柱を上下動する機能を果たす「支持柱高調整部」を備えていてもよい。例えば,浚渫用取込口構造体が水底に潜ってしまい移動が妨げられている場合には移動負荷は増加する。この場合,支持柱高調整部は支持柱を上方へ動かすことで潜ってしまっている浚渫用取込口構造体を引き上げる。また,水底から離れて浚渫用取込口構造体が移動している場合には,移動負荷は浚渫を行っているときよりも減少することになる。この場合,支持柱高調整部が支持柱を下方へ動かすことで,浚渫用取込口構造体が適切に水底に接することを可能にし得る。このような上下動を可能にするため,浚渫構造体は,支持柱をロープで繋いだ上で,そのロープを上下動するためのローラーを備えていることが望ましい。

図12は,上下動をするための構造を示す図である。支持柱(1201)をロープ(1202)で吊るし,ローラー(1203)回転させることによってロープを上下動させるという具合である。

<浚渫方法>

また,本発明は,以上の処理方法として,前記の浚渫用取込口構造体を水面上の浮遊構造体上から支持柱を用いて支持するとともに,支持柱をモーターの動力によって前進させることによって池等の底にある泥や砂などを順次吸い上げることで池等の底にある泥や砂を所定厚分除去する浚渫方法であって,前進する支持柱に加えられる抵抗を検知する抵抗検知ステップと,検知した抵抗が所定の抵抗を超える場合にモーターを停止させる停止制御ステップと,を有する浚渫方法を提供する。

図10は,本発明の処理方法を示す図である。抵抗検知ステップ(S1001)と停止制御ステップ(S1002)からなる浚渫方法である。

なお,汚染泥土は水底に積もる形で存在しているため,抵抗が大きくなり浚渫構造体を停止した後には,浚渫構造体を上昇させることにより,再度前進させても汚染泥土を巻き上げることを回避することができる。そのため,停止制御ステップの後,停止した状態のままで浚渫構造体を上昇させる上昇ステップと,十分に上昇した後にモーターを稼動させて前進を再開させる前進再開ステップを更に有していてもいい。その場合には,上昇後の前進再開ステップにて所定の抵抗を検知した場合には,停止制御ステップによりモーターを停止するという具合に繰り返されるものである。

<まとめ>

以上により,浚渫構造体の移動において放射線セシウムの汚染泥土が巻き上がってしまうことを防止できる機能を備えた浚渫構造体を提供することができる。

<変形例>

水底に堆積する木枝、水草、プラスチックの破片などの細長い形状の物は、一端の長さが柵により区分けされた開口幅より長い場合であっても、柵に対して略平行の向きで開口内に入り込むことも想定される。また、湖沼などの底面には粘土質の泥などが堆積している場合も多いが、粘土質の泥が取込口から浚われると、柵により帯状に切断されながら浚渫用取込口構造体に侵入することがある。この粘土質の帯状の泥のかたまりや細長いものをそのまま取込口から吸い上げると吸込管が詰まってしまうことも想定される。そこで、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等を回転カッターで粉砕して、吸込管の詰まりを未然に防ぐことが考えられる。

回転カッターは、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等を粉砕する機能を有している。回転カッターは、回転カッター刃とカッターを回転させるモータを備え、回転カッター刃とモータは回転軸により連結される。回転カッターは、柵の間をすり抜けて流入する比較的細長い形状のものや粘土質の泥のかたまりなど、そのまま取込口から吸い込んでしまうと吸込管を詰まらせてしまう恐れのある物を粉砕し、吸込管の詰りを防止している。水草等の細長いものは比較的軽いので、浚渫用取込口構造体内で上方に浮き上がる傾向にあるため、上面に近接して設けられた回転カッター刃で粉砕される。一方、泥のかたまりなど比較的重量があるものは、上方に浮き上がらないが、例えば、泥のかたまりの一端が取込口の直径よりも大きなものであれば、取込口に取り込まれる前に回転カッター刃と接触して粉砕されるという具合である。

回転カッター刃の材質は特に限定されないが、水中で使用するので錆びにくく強度のある材質を使用することが好ましく、例えば鋳物やステンレスなどの使用が望ましい。また、回転カッター刃の形状も特に限定されるものではない。回転カッター刃は水草等の細長いものや泥のかたまり等を粉砕するための鋭利な刃を備える。回転カッター刃は1のカッターで構成することもできるが、複数のカッター備えることが好ましい。回転カッター刃は、カッターをネジ留などの方法で駆動軸に直接、固定する構成とすることできる。カッターの固定方法は特に限定するものではないが、カッターの刃は使用により摩耗することがあるので交換可能な固定方法であることが望ましい。

図13は、回転カッターにより生じる水流の一例を示す概念図である。回転カッターの回転により図13(a)や(b)で示したような水流が生じ、水草などの軽いものは水流によって導かれ、回転カッター刃によりを粉砕される。回転カッターは、インペラ、羽根車などの回転体に鋭利な部分を設けて回転カッター刃の機能を付加したものを回転カッター刃として使用することができる。また、これらの回転体に回転カッター刃を取り付けて使用することもできる。インペラ、羽根車などの回転体と回転カッター刃を組み合わせて使用すると水草等が回転体の回転により生じる水流に吸い込まれ、粉砕後、水流に乗って放出されるので、効率よく粉砕することができる。図13(c)及び(d)に示したように、回転カッター刃、インペラ、羽根車などのこれらの回転体をカバーで覆うこともできる。カバーで覆うことにより、カバー内に水草などを吸い込んで回転カッター刃と接触させて粉砕するのでより細かく粉砕することができる。

図14は、回転カッターにより生じる水流の一例を示す概念図である。回転カッター刃は直接又は間接に回転軸に連結され、回転させることが好ましいが、回転カッター刃に加えて、図14に示したような回転軸に連結させていないカッター刃(1414a、1414b)を備えることもできる。例えば、上面や背面に固定しても良いし、回転カッター刃、インペラ、羽根車などの回転体のカバーにカッター刃を設けて固定しても良い。回転軸に連結した回転カッター刃が回転すると水の流れが生じるが、水草等の異物はその水流に沿って流れるため回転カッターと接触しにくくなることがあるが、回転軸に連結した回転カッター刃に加えて、上面などにカッター刃を固定することで水草等の異物が固定されているカッター刃と接触して粉砕されるからである。さらに固定されているカッターは、水の流れに乱れを生じさせる効果もあるので、異物が回転カッター刃とも接触しやすくなり、粉砕されやすくなる。

モータは、回転カッターが水中で使用されるので、浸水しないようシールされている必要がある。使用するモータは特に限定されないが、浸水を避けるためシールされた空間で使用するので耐熱性に優れたモータを使用し、過昇温にたいする安全装置を備えることが好ましい。

回転カッターは,浚渫用取込口構造体の上面に設けられていてもいいし、側面又は背面であっても良い。ただし、側面に配置すると、回転カッターのモータが浚渫前の水底に接触して水底を攪拌してしまう可能性が高まるので、回転カッターは浚渫用取込口構造体の上面、又は背面に設けられることが好ましい。

図15は、浚渫用取込口構造体の一例を示す概念図である。図7に示すように本実施形態の浚渫用取込口構造体は、さらに下面(1521)を有し、回転カッター(1509)は、下面がある部分の上側に設けられる。上面(1501)は下面に対して相対的に進行方向(図中の矢印、1507)に出っ張っており、その上面と下面とに挟まれて取込口(1508)が備わる。回転カッターは、下面がある部分の上側に設けられ、回転カッターの回転カッター刃やインペラなどの回転体が回転し、柵の間から流入する水草(1511)等の細長いものや泥のかたまり等を粉砕する。一方で、回転カッターの回転により発生する水流や粉砕された異物の流動により湖沼などの底面が巻き上げられたり巻き散らかされることがある。しかし、回転カッターは下面がある部分の上側に設けられているので、回転カッターと底面の間に下面が介在し、水流や粉砕物が湖沼などの底面と接触することがないため底面の巻き上げや巻き散らしを抑制することが可能となる。したがって、浚渫用取込口構造体は、回転カッターの回転により底面を巻き上げられたり巻き散らかされることなく、粉砕された水草等の細長いものや泥のかたまり等を浚渫用取込口構造体で浚らわれた泥や砂などといっしょに取込口へと吸い上げることができる。

回転カッターの浚渫用取込口構造体への固定方法は特に限定されないが、付け替えが可能なことが好ましい。回転カッターの備えるモータやカッター刃は点検、交換などのメンテナンスが必要であり、回転カッターを取り外せる構造としたほうがメンテナンスを容易に行えるからである。また、浚渫用取込口構造体を使用する湖沼の現場の状況に応じて、例えば、長さの長い水草が多い現場や固い泥のかたまりが多い現場などの状況によりモータの動力、カッターの種類などを変更した回転カッターを選択することかでき、さらに回転カッター取付け位置も現場の状況に合わせて選択することができるからである。また、浚渫用取込口構造体内での回転カッター刃が湖沼などの底面と近すぎると底面が水流により巻き上がられることがあるので、回転カッター刃の取付け位置も現場の状況により調節できることが好ましい。

これにより、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等の吸込みによる吸込管の目詰まりを防止する機能を備えた浚渫用取込口構造体を提供することができる。

これにより、回転カッターによる湖沼などの底面の巻き上げ又は巻き散らしを抑えて、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等の吸込みによる吸込管の目詰まりを防止する機能を備えた浚渫用取込口構造体を提供することができる。

浚渫用取込口構造体は、浚渫用取込口構造体にカッターポンプ開口を有し、そのカッターポンプ開口近傍に設けられた回転カッター刃が柵の間から流入した水草等の細長いものや泥のかたまり等の粉砕し、粉砕物をカッターポンプ開口から吸い取るように構成されていてもいい。

図16は、浚渫用取込口構造体の一例を示す概念図である。図16に示すように本実施形態の浚渫用取込口構造体は、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等の粉砕されたものを吸い取るためのカッターポンプ開口(1622)をさらに有し、回転カッター刃(1610)は、カッターポンプ開口近傍に設けられている。カッターポンプ(1623)は、回転カッターを備えつつ、ポンプ機能を有し、浚渫用取込口構造体内の水草等の細長いものや泥のかたまり等を水とともに吸引し、回転カッターにより粉砕されたものを吸引管(1624)に排出する役割を果たす。図16では、カッターポンプ開口は、上面に設けられているが、背面や側面に設けることもできる。また、図16では、回転カッター刃はカッターポンプ開口より上方に設けられているが、回転カッター刃の設けられる位置は、カッターポンプ開口近傍であればよく、例えばカッターポンプ開口の下方に設けることもできる。

図17は、浚渫用取込口構造体に設けられたカッターポンプの一例を示す概念図である。図17(a)は、回転カッター刃(1710)の水平方向に吸引管(1724)を取り付けた一例であり、図17(b)は、回転カッター刃の上方に吸引管を取り付けた一例である。浚渫用取込口構造体内に流入した水草等の細長いものや泥のかたまり等は、カッターポンプのポンプによりカッターポンプ開口(1722)近傍に吸引され、カッターポンプ開口近傍に設けられる回転カッター刃(1710)により粉砕される。図17(a)及び(b)では、本実施形態のカッターポンプ開口近傍の水流(1726)の一例を点線で示しているが、カッターポンプ筐体では、ポンプの吸引と回転体の回転の作用により点線で示したような水流が発生しているので、柵の間から流入した水草等の細長いものや泥のかたまり等の粉砕されたものは、水流に乗ってカッターポンプに備えられる吸引管に放出される。水草等がポンプにより、回転カッター刃の設けられるカッターポンプ開口近傍に集められて粉砕されるので、より効率的に粉砕される。

このように回転体から吐出される水流は吸引管に導かれるので、回転体が吐出する水流の影響は浚渫用取込口構造体内にはほとんど及ばなくなる。また、水草等の細長いものや泥のかたまり等の粉砕されたものは、浚渫用取込口構造体には吐出されないので、粉砕物が湖沼などの底面に接触して生じる巻き上げや巻き散らしは発生しなくなる。回転体が吸引する水流の影響はあるが、例えば図16に示すように上面にカッターポンプが設けられている場合は、回転カッター刃やインペラなどの回転体は、カッターポンプ開口近傍に設けられ、湖沼などの底面と回転体が離れているのでその影響は少なくなる。また、背面及び側面にカッターポンプが設けられる場合であっても、実施形態2で説明したように下面を設けて、回転カッター刃やインペラなどの回転体を下面がある部分の上方に設けることで、水流の影響を減じ、湖沼などの底面の巻き上げを防ぐことができる。

カッターポンプの備えるポンプの設置場所は特に限定されない。例えば、吸引管を台船や湖岸上のポンプに接続して、粉砕物を含んだ湖沼水などを吸引することもできる。また、吸引管を浚渫機の吸込管と接続させることもできる。吸引管を吸込管と接続させると、粉砕物は吸込管が吸い込んだ泥や砂などといっしょに浚渫機のポンプなどによって排出されることとなり、ポンプを新たに設ける必要がなく、ポンプ以外のタンクなどの設備も共用できるので好ましい。一方で、ポンプ機能を内蔵したカッターポンプを浚渫用取込口構造体に設けることもできる。

これにより、回転カッター刃やインペラなどの回転体の水流の影響による湖沼などの底面の巻き上げ又は巻き散らしを抑えて、水底において沈静化している放射性セシウムを水中に拡散させることなく、吸込みによる吸込管の目詰まりを防止する機能を備えた浚渫用取込口構造体を提供することができる。

次に、浚渫用取込口構造体には、回転カッターの回転軸が上面に略垂直になるように配置されていてもいい。

図18は、浚渫用取込口構造体の一例を示す概念図である。図10に示すように本実施形態の浚渫用取込口構造体は、回転カッター(1809a、1809b)の回転軸(1825a、1825b)は上面に略垂直になるように配置されている。図18では、浚渫進行方向視で左右に二つ設けられている例を示しているが、回転カッターの数は特に限定されない。回転カッターの数と配置は、浚渫用取込口構造体が振動したり傾いたりすることなく安定して進行できるように決めることが望ましい。図10に示すように回転カッター刃は、浚渫進行方向視で左右に二つ設けられていると、安定して進行できるとともに、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等をより確実に粉砕することができるので望ましい。

浚渫用取込口構造体と湖沼などの底面との接触部には柵又は柵及び下面が設けられているので、回転カッターの回転軸が上面に略垂直になるように配置されていると、回転カッター刃が湖沼などの底面と直接、接触することがないため、回転カッター刃により湖沼などの底面が巻き上げられたり巻き散らされたりすることがない。また、回転カッターの水流により湖沼などの底面の巻き上げや巻き散しが生じることも考えられるが、水流の影響が及ばない上方の位置で回転カッターの回転軸を上面に略垂直になるように配置すると巻き上げを防ぐことができるので好ましい。図18では、回転カッターを設置した位置の下方に下面を設ける例を示しているが、下面を設けると水流の影響を防ぐことができるので望ましい。

これにより、吸込管の目詰まりを防止する機能を備え、回転カッター刃の回転及び回転カッターの回転よって生じる水流により湖沼などの底面が巻き上げられたり巻き散らかされることを防いで、水底において沈静化している放射性セシウムを水中に拡散させることがない浚渫用取込口構造体を提供することができる。

次に、浚渫用取込口構造体は、回転カッターの回転軸が背面に略垂直になるように配置されていてもいい。

図19は、浚渫用取込口構造体の一例を示す概念図である。図19に示すように浚渫用取込口構造体は、回転カッター(1909a、1909b)の回転軸(1925a、1925b)は背面に略垂直になるように配置されている。進行方向の前方に浚渫用取込口構造体が、後方に回転カッターが位置する構成となるので、回転カッターが上面や側面に配置されている場合にくらべ、進行する際の水の抵抗を低減することができる。したがって、進行する際のバランスを保ちやすく、さらに進行する際に必要となる動力も少ないので電力などの省エネルギー化を図ることができる。

回転カッターの回転軸を背面に略垂直になるように配置すると、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等が取組口に向かって流れてくる方向と回転カッター刃の回転面が略垂直となるので、水草等と接触しやすく、より確実に粉砕することが可能となる。また、実施形態2で説明したように下面を設けて、回転カッター刃やインペラなどの回転体を下面がある部分の上方に設けることで、回転カッター刃の回転及び回転カッターの回転よって生じる水流により湖沼などの底面が巻き上げられたり巻き散らかされることを防止できる。

回転カッターの数は特に限定されないが、浚渫用取込口構造体が振動したり傾いたりすることなく安定して進行できるように、回転カッターの数と配置を決めることが望ましい。また、後述するように回転カッター刃は、浚渫進行方向視で左右に二つ設けられていると、安定して進行できるとともに、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等をより確実に粉砕することができるので特に好ましい。

これ体により、吸込管の目詰まりを防止する機能を備え、進行する際の水の抵抗を低減することができるので、浚渫用取込口構造体が進行する際のバランスを保ちやすく、省エネルギー化が可能な浚渫用取込口構造体を提供することができる。

次に、浚渫用取込口構造体は、回転カッター刃が浚渫進行方向視で左右に二つ設けられていてもいい。

浚渫用取込口構造体の回転カッター刃は、回転カッターに備えられる回転カッター刃又は/及びカッターポンプに備えられる回転カッター刃である。図18は、回転カッターの回転軸は上面に略垂直になるように二つの回転カッターが配置され、回転カッター刃が浚渫進行方向視で左右に二つ設けられている例であり、図19は、回転カッターの回転軸は背面に略垂直になるように二つの回転カッターが配置され、回転カッター刃が浚渫進行方向視で左右に二つ設けられている例であるが、回転カッター刃が設けられる位置は特に限定されない。回転カッター刃が浚渫進行方向視で左右に二つ設けられていると、浚渫用取込口構造体が進行する際にバランスを取りやすい。さらに、回転カッター刃が浚渫進行方向視で左右に二つ設けられているので、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等をより確実に粉砕することができる。

これにより、吸込管の目詰まりを防止する機能を備え、浚渫用取込口構造体が進行する際のバランスを保ちやすく、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等をより確実に粉砕することができる浚渫用取込口構造体の提供が可能となる。

次に、浚渫用取込口構造体は、取込口はカッターポンプで構成され、取込口近傍で水草等の細長いものや泥のかたまり等が粉砕されるように構成してもいい。

図20は、本実施形態の浚渫用取込口構造体の一例を示す概念図である。図20(a)は取込口(2008)近傍の浚渫用取込口構造体の概念図で、図20(b)は、図20(a)の取込口を浚渫用取込口構造体の進行方向と対向する方向から見た図である。図20(a)に示すように本実施形態の浚渫用取込口構造体の取込口はカッターポンプ(2009)で構成されている。柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等は吸込管(2036)に吸い込まれる前に、取込口近傍に設けられたカッターポンプの回転カッター刃(2010)で粉砕される。ポンプ機能を内蔵したカッターポンプを取込口に設けることもできるが、例えば浮遊構造体上に設置したポンプに吸込管が接続されている場合などは、浮遊構造体上のポンプにカッターポンプのポンプ機能を代用させることもできる。

浚渫対象となる泥や砂は必ず取込口を通過することとなるので、取込口にカッターポンプを設けることにより上面や背面に回転カッター又は/及びカッターポンプを配置した場合とくらべ、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等をより確実に粉砕することができる。柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等が多い場合などは、取込口にカッターポンプを設け、さらに上面や背面に回転カッター又は/及びカッターポンプを設けることが望ましい。

取込口にカッターポンプを設けると進行する際の水の抵抗を低減することができる。したがって、進行する際のバランスを保ちやすく、さらに進行する際に必要となる動力も少ないので電力のなどの省エネルギー化を図ることができる。さらに、回転カッター刃が取込口近傍に設けられているので、回転カッター刃が湖沼などの底面と直接、接触することがないため湖沼などの底面が巻き上げられたり巻き散らかされたりすることがない。また、回転ポンプの回転で生じる水の流れは、取込口近傍では水が吸入管に吸い込まれるので、吸入管の方向へ流れるだけで湖沼などの底面を巻き上げる方向には発生しない。したがって、回転ポンプの水流による湖沼などの底面の巻き上げや巻き散らしの発生を防止できる。

このような浚渫用取込口構造体は、湖沼などの底面が巻き上げられたり巻き散らかされることを防いで、水底において沈静化している放射性セシウムを水中に拡散させることがない。さらに、浚渫用取込口構造体が進行する際のバランスを保ちやすく、柵の間から流入する水草等の細長いものや泥のかたまり等をより確実に粉砕し、吸込管の目詰まりを防止することができる浚渫用取込口構造体の提供が可能となる。

次に、浚渫用取込口構造体は、水底を掘るための爪を有していてもいい。

図21は、浚渫用取込口構造体の一例を示す概念図である。図示するように、浚渫用取込口構造体の下側に、爪(2101)が配置される。本例では、一方の側面(2102)と他方の側面との間に渡される回転軸(2103)とともに板状の爪が取り付けられている。爪の先端は、上面と非平行に向き、その先端が仮想的な水底面に向けられている。この爪により、水底が硬く締まっているような場合であっても、水底を掘り込むことで泥や砂を浚い取ることが可能となる。

図22は、浚渫用取込口構造体の一例の側面図である。図示するように、爪(2201)を回転軸(2202)とともに取り付けることで先端の向きを調整可能に構成している。図22(a)は爪の先端を上側向きにした状態を示し、図22(b)は爪の先端を下側向きにした状態を示している。

これにより、水底が硬く締まっている場合であっても、水底を掘り込むことで泥や砂を浚い取ることが可能となる。

浚渫用取込口構造体の上面には、支持柱を連結するための支持柱連結部材が備えられる。本実施例の支持柱連結部材の特徴は、浚渫用取込口構造体の上面と支持柱をローリング可能に連結するようにした点にある。なお、本発明においてローリングとは、浚渫用取込口構造体の進行方向(前後方向。)を軸としてこれと水平に直交する方向(左右方向)に回転する動きをいう。実際の浚渫時には、支持柱の向きは垂直に固定されているため、浚渫用取込口構造体の上面が水底の左右方向の傾斜の変化に応じてローリングすることとなる。より詳細には、例えば、浚渫用取込口構造体の開口が水底の泥土の一定の深さまで侵入した状態で進行中に、開口下端が水底の傾斜の変化に応じてその傾斜を変化させると、これと平行な上面が同じ傾斜に向きを変えることとなる。このため、浚渫用取込口構造体の上面のローリングは水底の傾斜の変化に対応したものとなる。なお、ここで水底の傾斜とは、開口が水底の泥土の一定の深さまで侵入した状態で進行することを想定すれば、この一定の深さの部分によって形成される仮想的な底面の傾斜をいい、水底の表層面が形成している面の傾斜にほぼ一致する。

上面を水底の傾斜の変化に応じて同じ傾斜に向きを変えさせながら浚渫を行うことのメリットは、これにより浚渫用取込口構造体は、開口下端を水底の傾斜に一致させた状態で水底を進行することになるので、例えば水底表層から一定の深さまで同じ厚みで堆積している汚染度をすべて浚い取ることが可能になるという点にある。

図23は、このメリットを説明するため、本実施例の浚渫用取込口構造体を用いた浚渫装置により水底の泥土を浚い取る態様を示す概念図である。本図は硬い岩盤上の表層にほぼ均等な厚みに堆積した柔らかい泥土を浚う場合を想定したものである。本例では、表層の厚みは開口の高さの半分程度である場合を想定した。なお、煩雑を避けるために浚渫用取込口構造体以外の図示は省略した。

本図(a)は、図示の便宜上、硬い岩盤面のみを示し、その表層に堆積している泥土の図示は省略したが、水底の傾斜が一定でない場合に、浚渫用取込口構造体が進行方法(矢印Aで示す手前方向)に向かって進んで来る態様を示したものである。(b)は浚渫用取込口構造体が(a)におけるX−X線上に位置しているときの水底面及び下面の向きの関係を示したものである。この下面は、例えば、前述したような、開口面のうちある程度の面積を有し上面と平行な平面である。

本図において、X´−X´線は表層面の位置を示したものである。同様に、(c)はY−Y線上、(d)はZ−Z線上に位置しているときの水底面及び下面の向きの関係を示したものであり、それぞれY´−Y´線、Z´−Z´線が表層面の位置を示す。(b)〜(d)に示すように、浚渫用取込口構造体が進むにつれその下方の水底面が左上がり、水平、右上がりと変化しているが、これに対応して、浚渫用取込口構造体の下面の向きも左上がり、水平、右上がりと変化し、浚渫用取込口構造体の下面の向きが常に水底面にほぼ平行に向き合うように変化している。このように下面の向きを水底面に平行に変化させることで、開口の一部もしくは全部(本図の例では一部)が表層面下に左右均等に潜り込んで泥土を効率的に浚い取ることができる。(e)は、参考までに、開口が水底面の傾斜の変化に応じて向きを変化させることができない場合を示したものであり、下面下に斜線部aで示すような泥土の取り残し部分が生じるなど、浚渫を効率的に行うことができないことが示されている。

図24に支持柱連結部材の具体的構成の一例を示す。本図に示すように、支持柱連結部材0540は、浚渫用取込口構造体0510の上面0511に設けられた略円筒形状の筒状の部材であり、矢印A方向で示す進行方向の前面及び背面にボルト孔(図には現れない)が設けられている。また、当該部材に嵌設される支持柱0530にもこれに対応する位置にボルト孔(図には現れない)が設けられている。そして、支持柱連結部材とボルト孔と支持柱連結部材の径内に嵌合された支持柱のボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト0542によって、支持柱が支持柱連結部材に対して固定されている。

その際、支持柱と支持柱連結部材の内壁との間にはすき間が設けられる。なお、図24の例では、すき間は支持柱の周囲全体にわたって設けられているが、少なとも支持柱の左右にすき間が設けられていればよい。これにより、支持柱は、支持柱連結部材の径内において矢印Aに示す進行方向に対して左右方向に傾くことが可能となる。支持柱の向きは垂直に固定されているので、実際には、支持柱連結部材がローリングすることで、この支持柱連結部材を固定する上面がローリングすることとなる。

図25は図24のX−X線端面図であり、ボルト0542の高さの位置で輪切りにした状態を示したものである。本図に示すように、支持柱連結部材0540(薄墨で示す)の進行方向(矢印Aで示す)の前面及び背面にボルト孔0543が設けられるとともに、当該部材に嵌設される支持柱0530(薄墨で示す)にもこれに対応する位置にボルト孔0531が設けられている。そして、支持柱連結部材とボルト孔と支持柱連結部材の径内に嵌合された支持柱のボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト0542によって、支持柱が支持柱連結部材に対して固定されている。そして、支持柱と支持柱連結部材(厳密には支持柱連結部材が固定されている上面)とをローリング可能に接続するため、支持柱連結部材のボルト孔とボルトの寸法関係又は支持柱のボルト孔とボルトの寸法関係のうち少なくともいずれか一方は、水底の左右方向の傾斜の変化に応じて孔径内でボルトが回転できる程度の余裕がある関係に設計される。その際にどの程度の余裕を持たせればよいかについては次段落以下で述べる。

ローリングは、外部動力によって実現される必要はなく、浚渫中に水底面の傾斜の変化に応じて浚渫用取込口構造体、従ってその上面が向きを変化させることで自然に実現される。この浚渫用取込口構造体の向きの変化は、支持柱連結部材のボルト孔又は支持柱のボルト孔の少なくともいずれか一方がボルトの周囲で回転運動をすることにより実現される。このため、支持柱連結部材又は支持柱のボルト孔とボルトの接触状態は、浚渫用取込口構造体の上面が向きを変えようとしたときにこれに応じて回転することができる程度に緩やかである必要がある。なぜなら、ボルト孔とボルトの周囲が回転困難なほどきつく締められていると、水底の傾斜の変化に応じて浚渫用取込口構造体が向きを変えることができず、傾斜にずれが生じたまま浚渫用取込口構造体が進行してしまい、泥土を効率よく浚えなくなってしまうからである。

とはいえ、これとは逆に支持柱のボルト孔とボルトの接触状態が緩すぎると、浚渫用取込口構造体が水底の傾斜とは無関係に動いてしまい、やはり傾斜にずれが生じたまま浚渫用取込口構造体が進行してしまい、泥土を効率よく浚えなくなってしまうおそれがある。

従って、支持柱のボルト孔とボルトの接触状態はきつすぎることも緩すぎることもなく、水底の傾斜の変化に応じて水底からの反作用による力が上面に加わり、上面が向きを変化させようとするときにこれを許容できる程度の接触状態が好ましい。換言すれば、支持柱のボルト孔とボルトの間に生じる摩擦力が上記反作用による力よりも若干小さい程度であることが好ましい。支持柱のボルト孔とボルトの接触状態をこのようにすることにより、浚渫に際して浚渫用取込口構造体を水底の泥土の中に潜り込ませようとする場合に、開口下端が表層面からほぼ均等な深さに潜り込ませるように開口下端を傾斜させることが可能となり、あるいは水底のごく浅い部分に固い地盤が存在している場合には、開口下端をその固い地盤の表面の傾斜に合わせて傾斜させることが可能となる。

図26は支持柱連結部材の具体的構成の別の一例を示す図である。本図の例では、支持柱連結部材の前面に設けられたボルト孔0641は左右に細長い円弧状の形状をしている。背面(図示されない)にも同様の形状のボルト孔が設けられる。この場合には、ボルトは支持柱のボルト孔に対してはきつく締められる。一方、支持柱連結部材のボルト孔とボルトの接触状態は、図24及び図25で示した例における支持柱のボルト孔とボルトの接触状態と同じ程度に保たれる。

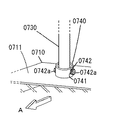

図27は支持柱連結部材の具体的構成の別の一例を示す図である。本図の例では、支持柱連結部材及び支持柱のボルト孔は、左右の側面(左側面は図示されない)に設けられる。また、支持柱連結部材のボルト孔には、支持柱のローリングに伴いボルトが上下に移動できるようにするために縦長孔0741が設けられている。また、ローリングの際にボルト頭部が支持柱連結部材につかえて動けないことを避けるため、ボルト0742はボルト頭部0742aがやや外側に張り出した位置になるように取り付けられる。この場合には、ボルトは支持柱のボルト孔に対してはきつく締められる。一方、支持柱連結部材のボルト孔とボルトの接触状態は、図24及び図25で示した例における支持柱のボルト孔とボルトの接触状態と同じ程度に保たれる。

図28は支持柱連結部材の具体的構成の別の一例を示す図であり、支持柱連結部材及びこれに嵌設されている支持柱を垂直断面図で示したものである。本図の例でも、支持柱連結部材0840の進行方向(手前方向)の前面及び背面にボルト孔(図には現れない)が設けられるとともに、支持柱0830のこれに対応する位置にもボルト孔0831が設けられ、これらがボルトで固定される。その際、支持柱連結部材のボルト孔又は支持柱のボルト孔の少なくとも一方は、ボルトの周囲で回転可能な状態で接触するように構成される。

また、支持柱の下端付近には、ピニオン0832が回転自在に取り付けられている。浚渫用取込口構造体の上面0811には、このピニオンと噛み合う曲線ラック0819が固定的に取り付けられている。この曲線ラックは、支持柱連結部材のボルト孔を中心とする円弧形状をなしており、これにより、支持柱のピニオンがラック上を回転しながら移動することで支持柱と上面がローリングすることが可能となっている。

次に、浚渫用取込口構造体は、支持柱連結部材が上面と支持柱をピッチング可能にも連結するように構成されていてもいい。本発明においてピッチンングとは、浚渫用取込口構造体の進行方向を軸としてこれと同一の方向(前後方向)に回転する動きをいう。水底面は進行方向に向かって左右方向にのみ傾斜があるとは限らず、前後方向に傾斜がある場合も考えられる。この場合、構造体の上面を水底面の傾斜に合わせて向きを変えるためには、台船の向きを変えて浚渫用取込口構造体の進行方向を90度方向転換することも考えられるが、それよりも浚渫用取込口構造体の進行方向を変えずに左右にも前後にも上面を傾けることができる方が、作業効率が良い。

図29は、本実施例の支持柱連結部材の具体的構成の一例を示す図である。本図に示す支持柱連結部材0940は、浚渫用取込口構造体0910の上面に設けられた略円筒形状の筒状の部材であり、進行方向の前面、背面(図示されない)、左側面(図示されない)及び右側面にボルト孔0941が設けられている。また、当該部材に嵌設される支持柱0930にもこれに対応する位置にボルト孔が設けられている。そして、支持柱連結部材とボルト孔と支持柱連結部材の径内に嵌合された支持柱のボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト0942及びナット(図示されない)によって、支持柱が支持柱連結部材に対して固定されている。

また、支持柱連結部材のボルト孔のうち、左右側面のホルト孔は、支持柱のローリングに伴いボルトが上下に移動できるようにするために縦長の孔となっている。同様に、前面及び背面のホルト孔は、支持柱のピッチングに伴いボルトが上下に移動できるようにするために縦長の孔となっている。また、ローリングの際にボルト頭部が支持柱連結部材につかえて動けないことを避けるため、ボルトはボルト頭部がやや外側に張り出した位置になるように取り付けられる。つまり、本実施例の支持柱連結部材は、前実施例において図24及び図25に示したような前面及び背面に縦長のボルト孔を設けた構成を、前面、背面及び左右の側面に拡張したものである。

この場合、ボルトは支持柱のボルト孔に対してはきつく締められる。一方、支持柱連結部材のボルト孔とボルトの接触状態は、図24及び図25で示した例における支持柱のボルト孔とボルトの接触状態と同じ程度に保たれる。

このような構成によれば、水底面の左右方向の傾斜に対しては左右のボルト孔を利用してローリング可能であり、水底面の前後方向の傾斜に対しては前後のボルト孔を利用してピッチング可能となる。

次に、浚渫用取込口構造体は、進行方向に対して前後方向の水底面の傾斜の変化に応じてこれに上面の向きを一致させるようにピッチングが可能に構成してもいい。

図24及び図25に示したのと同様、上面に設けられた略円筒形状の筒状の部材であって、進行方向の左右側面にボルト孔が設けられたものが挙げられる。即ち、当該部材に嵌設される支持柱にもこれに対応する位置にボルト孔が設けられ、支持柱連結部材とボルト孔と支持柱連結部材の径内に嵌合された支持柱のボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト及びナットによって、支持柱が支持柱連結部材に対して固定される。また、支持柱と支持柱連結部材の内壁との間にはすき間が設けられる点も図24及び図25に示した例と同様である。なお、すき間は少なとも支持柱の前後に設けられていればよい。

また、支持柱連結部材の具体的構成の別の一例としては、図28で示したもののうち、進行方向の左右側面にのみ縦長のボルト孔を備えたものが挙げられる。ボルト、ボルト孔等の構成は、図28に示したものと同様であって、支持柱連結部材とボルト孔と支持柱連結部材の径内に嵌合された支持柱のボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト及びナットによって、支持柱が支持柱連結部材に対して固定される。また、ローリングの際にボルト頭部が支持柱連結部材につかえて動けないことを避けるため、ボルトはボルト頭部がやや外側に張り出した位置になるように取り付けられる点も、図28に示した例と同様である。

なお、浚渫用取込口構造体の支持柱連結部材は、進行方向の左右側面に加え、前面及び背面にも同様の構成を備えたものであってもよい。

これによれば、開口型の浚渫用取込口構造体において、水底面の進行方向に対して前後方向の傾斜の変化に応じて開口面の向きを動かせることができ、泥土を効率よく浚い取ることができる浚渫用取込口構造体を提供することが可能となる。

次に、浚渫用取込口構造体は、取込口に連結される取込管の取込口との連結部の軸線がローリングの軸線と略一致し、その後に取込管が曲がる場合でも曲がったのちの取込管とローリングの軸線のなす角が45度以下であることを特徴とするものであってもいい。このように構成する目的は、上面がローリングした時、即ち、浚渫用取込口構造体がローリングした時に、これに接続されている取込管が大きく左右に振れることがないようにすることにある。これは、取込管が大きく左右に振れると、水中で無用の抵抗を受けて台船が揺れたり、取込管に連接されたホースが左右に大きく振られて作業効率を悪くしたりするおそれがあるため、これを防ぐ趣旨である。

図30は、本実施例の浚渫用取込口構造体の構成の一例を示す図であって、取込管1020の取込口1007との連結部の軸線(A−Aで示す)は、ローリングの軸線と略一致し、その後に取込管が曲がる場合でも曲がったのちの取込管と前記ローリングの軸線のなす角θは45度以下である例を示す。なお、取込管とローリングの軸線のなす角はできるだけ小さいことが望ましく、例えば30度以下であることが望ましい。

これにより、上面がローリングした時にこれに接続されている取込管が大きく左右に振れることがないようにすることができ、もって、台船が揺れたり作業効率を悪くしたりするおそれがない浚渫用取込口構造体を提供することができる。