JP5565674B2 - 定着装置及び画像形成装置 - Google Patents

定着装置及び画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5565674B2 JP5565674B2 JP2010047844A JP2010047844A JP5565674B2 JP 5565674 B2 JP5565674 B2 JP 5565674B2 JP 2010047844 A JP2010047844 A JP 2010047844A JP 2010047844 A JP2010047844 A JP 2010047844A JP 5565674 B2 JP5565674 B2 JP 5565674B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- fixing

- bubble

- bubble accumulation

- fixing device

- image forming

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern

- G03G15/20—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for fixing, e.g. by using heat

- G03G15/2096—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for fixing, e.g. by using heat using a solvent

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Fixing For Electrophotography (AREA)

Description

このような非加熱定着方式の定着装置としては、トナーの樹脂成分の少なくとも一部を溶解または膨潤させることでトナーを軟化させる軟化剤を含有する定着液を記録媒体表面上のトナー像に付与してトナー像を定着させる湿式定着方式の定着装置が知られている(例えば、特許文献1〜特許文献4に記載の定着装置)。湿式定着方式の定着装置ではトナーを軟化させるために加熱処理を行う必要がなく、熱定着方式に比べて省エネルギー化を実現することができる。

よって、塗布ローラで定着液を塗布する構成では、定着応答性向上や残液感低減やカール防止のために定着液付与対象上のトナー層に定着液を微量塗布することと塗布ローラへのトナーオフセットを防止することとを両立することが極めて難しい。

入口側に泡溜りが発生した状態の塗布ニップに未定着トナー像を担持した記録媒体が進入してくると、塗布ニップに進入する前に泡溜りを形成する泡状定着液に接触する。このとき、記録媒体上の未定着トナー像の表層の一部が、泡溜りを形成する泡状定着液に溶け込み、トナー画像から分離してオフセットとなることがある。また、泡状定着液を塗布する構成では、トナーオフセットを防止しつつ定着液の微量塗布となるように、塗布ローラ表面上の泡状定着液の担持量が調節されている。しかし、塗布ニップの入口側に泡溜りが形成されていると、過剰な量の泡状定着液が記録媒体に付与され、定着液の塗布量が多すぎることに起因する画像流れ等の画像品質の低下が生じることがある。

さらに、塗布ニップの入口側で泡溜りが大きくなると、塗布ニップに向けて搬送されてきた記録媒体を泡溜りが塞き止めて、ジャム発生の原因となることもあった。

また、泡状定着液を用いてトナー像を記録媒体に定着させる定着装置としては、トナー像を担持する中間転写ベルト等のトナー像担持体に泡状定着液を塗布して、トナー像担持体上のトナー像を定着液とともに記録媒体に転写するものがある。このように、定着装置が泡状定着液を付与する付与対象が記録媒体ではなく、トナー像担持体である場合も、塗布部材がトナー像担持体に当接し、塗布ニップを形成する構成であれば、上述した問題は生じ得る。また、上述した問題は、樹脂含有微粒子がトナーである場合に限らず、樹脂含有微粒子に泡状定着液を塗布して被定着媒体に定着させる定着装置であれば生じ得る問題である。

また、請求項2の発明は、請求項1の定着装置において、上記定着液は導電性の液体であり、上記泡溜り検出手段は、泡溜りの生じる位置に配置された二つの電極部材を有し、二つの電極部材間に導通が生じたか否かによって泡溜りの有無を検出することを特徴とするものである。

また、請求項3の発明は、請求項1の定着装置において、上記泡溜り検出手段は、非接触センサであることを特徴とするものである。

また、請求項4の発明は、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の定着装置において、上記泡溜り検出手段の検出結果に基づいて、上記泡溜りを除去する泡溜り除去動作を実行することを特徴とするものである。

また、請求項5の発明は、請求項4の定着装置において、上記泡溜り除去動作は、上記定着液塗布部材の表面への上記泡状定着液の供給を停止した状態で、上記塗布ニップを形成する該定着液塗布部材及び上記対向部材を表面移動させることを特徴とするものである。

また、請求項6の発明は、請求項4の定着装置において、上記泡溜り除去動作は、上記定着液塗布部材と上記対向部材との当接を解除し、上記定着液塗布部材の表面への上記泡状定着液の供給を停止した状態で、上記塗布ニップを形成する該定着液塗布部材及び上記対向部材を表面移動させることを特徴とするものである。

また、請求項7の発明は、請求項4乃至6のいずれか1項に記載の定着装置において、上記泡溜り除去動作を実行している間は、定着動作を行っているときよりも上記定着液塗布部材及び上記対向部材の表面移動の速度を速めることを特徴とするものである。

また、請求項8の発明は、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の定着装置において、上記定着液塗布部材が上記泡状定着液を塗布する定着液塗布対象は上記記録媒体であり、上記塗布ニップを通過した該記録媒体の後端を検出する用紙後端検知手段を有することを特徴とするものである。

また、請求項9の発明は、樹脂と色剤を含有する樹脂微粒子を含むトナーを用いて記録媒体上にトナー像を形成するトナー像形成手段と、記録媒体に転写するトナー像を担持するトナー像担持体の表面、または、トナー像を担持する記録媒体の表面に泡状定着液を付与し、該記録媒体上に該トナー像を定着せしめる定着手段とを備える画像形成装置であって、該定着手段として、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の定着装置を用いることを特徴とするものである。

また、請求項10の発明は、請求項9の画像形成装置において、上記泡溜り検出手段が上記泡溜りの発生を検出すると、上記定着装置の制御部は、画像形成装置本体の制御部に対して、該泡溜りが検出されたことを示す信号を送信することを特徴とするものである。

また、請求項11の発明は、請求項10の画像形成装置において、上記定着装置の制御部は、上記画像形成装置本体の制御部に対して、上記泡溜りが検出されたことを示す信号を送信した後、該泡溜りが無くなったことを上記泡溜り検出手段が検出すると、該画像形成装置本体の制御部に対して、該泡溜りが無くなったことを示す信号を送信することを特徴とするものである。

また、請求項12の発明は、請求項11の画像形成装置において、上記画像形成装置本体の制御部は、上記泡溜りが検出されたことを示す信号を受信した後、該泡溜りが無くなったことを示す信号を受信するまでの間、上記記録媒体の上記トナー像形成手段への供給を停止することを特徴とするものである。

また、請求項13の発明は、請求項9乃至12のいずれか1項に記載の画像形成装置において、上記定着装置の上記泡溜り検出手段を用いた上記泡溜りの検出動作は作像動作の紙間で実施し、該泡溜り検出手段の検出結果に基づいた、該泡溜りを除去する泡溜り除去動作は、画像形成装置の装置本体内に給紙された上記記録媒体が装置外に排紙された後に実施することを特徴とするものである。

また、請求項14の発明は、請求項9乃至13のいずれか1項に記載の画像形成装置において、上記泡溜り検出手段の検出結果に基づいた、上記泡溜りを除去する泡溜り除去動作は、所定の枚数の上記記録媒体に対する画像形成が行われる毎に実施することを特徴とするものである。

また、請求項15の発明は、請求項9乃至14のいずれか1項に記載の画像形成装置において、上記泡溜り検出手段の検出結果に基づいた上記泡溜りを除去する泡溜り除去動作を実行している間は、作像動作が停止していることを報知する報知手段を備えることを特徴とするものである。

まず、実施形態に係る複写機100の基本的な構成について説明する。図2は、複写機100を示す概略構成図である。複写機100は、プリンタ部1と、給紙装置40と、原稿搬送読取ユニット50とを備えている。原稿搬送読取ユニット50は、プリンタ部1の上に固定された原稿読取装置であるスキャナ部150と、これに支持される自動原稿搬送装置であるADF51とを有している。

このように、スキャナ部150において原稿MSを走査し、画像読取センサ153で画像情報を取得する。そして、得られた画像情報に基づいて、光書込装置2では光源を駆動してドラム状の四つの感光体4(K,Y,M,C)に向けてレーザー光Lを照射する。

現像ローラ12は回転可能に配置された非磁性の筒状の現像スリーブと、これの内部に回転不能に設けられたマグネットローラとから構成される。マグネットローラは、現像スリーブの回転方向に向けて順次並ぶ複数の磁極を有している。この複数の磁極は、それぞれ現像スリーブ上の二成分現像剤に対して回転方向の所定位置で磁力を作用させる。このような複数の磁極それぞれの磁力の作用により、現像剤収容部6b内の二成分現像剤を現像スリーブ表面に引き寄せて担持させるとともに、現像スリーブ表面上で磁力線に沿った磁気ブラシを形成する。

磁気ブラシは、現像スリーブの回転に伴って不図示の現像剤規制部材との対向位置を通過する際に適正な層厚に規制されてから、現像領域に搬送される。そして、現像スリーブに印加される現像バイアスと、感光体4の静電潜像との電位差によってトナーを静電潜像上に転移させて現像を行う。更に、現像領域を通過した後、現像スリーブの回転に伴って再び現像装置6内に戻った磁気ブラシを構成する二成分現像剤は、マグネットローラの磁極間に形成される反発磁界の影響によって現像スリーブ表面から離脱する。現像スリーブ表面から離脱した二成分現像剤は、現像剤収容部6b内に戻される。現像剤収容部6b内には、トナー濃度センサ6sが配置されている。このトナー濃度センサ6sによる検知結果に基づいて、現像剤収容部6b内の二成分現像剤のトナー濃度が所定の範囲内となるように、不図示のトナー補給装置が制御され、二成分現像剤に適量のトナーが補給される。

転写ユニット90では中間転写ベルト91を感光体4(K,Y,M,C)に当接させながら図中時計回り方向(図3中の矢印A方向)に無端移動させる。また、中間転写ベルト91を挟んで感光体4(K,Y,M,C)に当接するようにベルトループ内側には四つの一次転写ローラ95(K,Y,M,C)が配置されている。一次転写ローラ95(K,Y,M,C)は中間転写ベルト91を感光体4(K,Y,M,C)に向けて押圧し、感光体4(K,Y,M,C)と中間転写ベルト91とが当接する一次転写ニップを形成する。

図2及び図3中の時計回り方向の無端移動に伴ってK,Y,M,C用の一次転写ニップを順次通過していく中間転写ベルト91の表面には、各一次転写ニップでトナー像が順次重ね合わせて一次転写される。この重ね合わせの一次転写により、中間転写ベルト91の表面には四色重ね合わせトナー像(以下、四色トナー像という)が形成される。

複写機100の一次転写装置は、一次転写部材として一次転写ローラ95を備えた構成を採用しているが、一次転写部材としては導電性ブラシ、非接触のコロナチャージャー等を採用することもできる。

ここで、感光体クリーニング装置15によって回収されたトナーは、図示しない回収スクリュ及びトナーリサイクル装置によって、現像装置6に回収され、再利用される。

複写機100では紙搬送ユニット28の二次転写ローラ31と、転写ユニット90の下部張架ローラ94との間に、中間転写ベルト91及び紙搬送ベルト29を挟み込んでいる。これにより、中間転写ベルト91の表面と、紙搬送ベルト29の表面とが当接する二次転写ニップが形成されている。二次転写ローラ31には図示しない電源によって二次転写バイアスが印加されている。一方、転写ユニット90の下部張架ローラ94は接地されている。これにより、二次転写ニップに二次転写電界が形成されている。

次に、複写機100に適用可能な本発明の特徴部を備えた定着装置60の一つ目の実施例(以下、実施例1と呼ぶ)について図面を用いて説明する。図1は実施例1の定着装置60の概略説明図である。

以下では、便宜上、泡を含まない定着液を「液状定着液TL」といい、気泡を含有し泡状となった定着液を「泡状定着液F」という。また、泡状定着液Fのうち、液状定着液TLの状態から起泡されて泡径が所望の泡径よりも大きい状態の泡状定着液Fを「初期泡状定着液Fa」といい、初期泡状定着液Faの状態から分泡して所望の泡径となった泡状定着液Fを「小径泡状定着液Fb」という。

図1に示すように、ダイコータヘッド501内の小径泡状定着液Fbが通過する搬送路には大気開放弁507が接続されている。また、ダイコータヘッド501の先端部には図5に示すように、ダイコータヘッド先端シャッタ510が配置されている。

すなわち、シャッタ回転モータM5からの駆動の伝達を制御することによって、ダイコータヘッド先端シャッタ510の開閉を制御することができる。

また、ダイコータヘッド501は、ダイコータヘッドケーシング512とシャッタ部510aとの隙間から空気や定着液が漏れ出すことを防止するためのヘッド部シール部材513を備える。

そこで、本実施形態の定着装置60では、装置の駆動を停止しているときには大気開放弁507を解放し、ダイコータヘッド501内及び定着液の搬送経路内の気圧を大気圧と同じにしている。さらに、ダイコータヘッド先端シャッタ510がヘッド内搬送路511を遮蔽する状態とすることで、定着装置60を停止したときに定着液が漏れ出ることを防止する。

また、ダイコータヘッド501は、塗布ローラ61の表面に小径泡状定着液Fbが薄層状態となるように供給する泡膜形成手段として機能する。

また、泡状定着液塗布部70は、塗布ニップNを通過した後の塗布ローラ61上に残った泡状定着液F等の残留物を回収するための回収手段を構成する塗布ローラクリーニングブレード63を有する。さらに、泡状定着液塗布部70は、塗布ローラ61と対向する塗布ニップNを通過した後の加圧ローラ62上に付着した泡状定着液F等の残留物を回収する回収手段である加圧ローラクリーニングブレード64を備える。塗布ローラクリーニングブレード63で回収された残留物は塗布ローラ泡回収タンク63aに収容され、加圧ローラクリーニングブレード64で回収された残留物は加圧ローラ泡回収タンク64aに収容される。

また、定着装置60は、塗布ローラ61の駆動源としての塗布ローラ駆動モータM1、及び、加圧ローラ62の駆動源としての加圧ローラ駆動モータM2を備える。さらに、詳細は後述するがこれらの部品を制御するための制御回路を備える。

また、泡膜形成手段であるダイコータヘッド501によって塗布ローラ61の表面上に小径泡状定着液Fbは薄層状態となり、この薄層状態によってトナーオフセットを防止しつつ定着液の微量塗布となるように、塗布ローラ61表面上の小径泡状定着液Fbの担持量が調節されている。しかし、塗布ニップNの入口側に泡溜りFcが形成されていると、過剰な量の泡状定着液Fが転写紙Pに付与され、定着液の塗布量が多すぎることに起因する画像流れ等の画像品質の低下が生じることがある。

さらに、泡溜りFcが成長して塗布ニップNの入口側で大きくなると、塗布ニップNに向けて搬送されてきた転写紙Pを泡溜りFcが塞き止めて、ジャム発生の原因となることもある。泡溜りFcに起因するジャム発生は、転写紙Pが薄紙等の腰が弱い記録媒体を搬送するときに特に顕著に現われている。

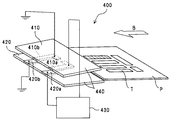

図6は、接触型泡溜り検知センサ400の説明図である。図1及び図6に示す接触型泡溜り検知センサ400は、絶縁部材に泡溜り検出用電極部材を埋め込んだ方式であり、転写紙Pが通過する領域を挟んで対向するように上ガイド板410と下ガイド板420とを備える。上ガイド板410は樹脂やセラミック等からなる絶縁部材440に上側第一電極410a及び上側第二電極410bの二つの電極部材が設けられている。下ガイド板420は絶縁部材440に下側第一電極420a及び下側第二電極420bの二つの電極部材が設けられている。

図6に示すように上側第二電極410b及び下側第二電極420bは接地されており、上側第一電極410a及び下側第一電極420aは、電流検知部430に接続されている。

定着液として導電性液体を用いることで、上側第一電極410aと上側第二電極410bとを導通するように、または、下側第一電極420aと下側第二電極420bとを導通するように泡溜りFcが接触したときに電流検知部430がLレベルの信号を発する。このような構成により、泡溜りFcが形成されて電極部材間を導通する状態まで大きくなると、電流検知部430がLレベルの信号を発して後述する定着装置用CPU700が「泡溜り有り」と検出する。一方、泡溜りFcが形成されていない、または、電極部材間を導通する状態までは大きくなっていない状態では、電流検知部430がHレベルの信号を発して定着装置用CPU700が「泡溜り無し」と検出する。

実施例1の定着装置60では、定着装置用CPU700が「泡溜り有り」の状態を検出すると、溜り除去動作として塗布ローラ61に対する小径泡状定着液Fbの供給を停止し、塗布ローラ61と加圧ローラ62とを回転させる。このような動作により、泡溜りFcを塗布ニップNの出口側に徐々に逃がすことができる。

図7は、実施例1の定着装置60が備える制御回路を説明するブロック図である。

図7に示すように、定着装置60の制御回路はA/D、D/A端子とROM、RAMなどの記憶手段とを有した定着装置用CPU700、外付けのタイマー710、メモリ711及び枚数カウンタ715等から構成される。定着装置用CPU700は、各センサ(S1、400等)からの入力信号に応じてローラ類や泡攪拌器310の各駆動モータ(M1〜M5)、定着液ボトル200に接続された空気ポンプ300等の制御を行う。

また、定着装置60内に設けられた定着装置用CPU700と、複写機100本体に設けられた複写機本体CPU750とは、コマンドとステータスとのやり取りで通信を行うI/F(インターフェイス)通信接続部730によって接続されている。定着装置用CPU700では、このI/F通信接続部730を介して複写機100本体の電源のON/OFF信号、プリント開始信号、及び、非常停止信号等の信号が割り込み端子より入力される。

定着液ボトル200内で生成された初期泡状定着液Faは空気ポンプ300の圧力で泡攪拌用モータM3によって駆動する泡攪拌器310に送られる。泡攪拌器310では泡攪拌用モータM3の駆動によって二本の螺旋状羽根部材が回転し、泡攪拌器310に初期泡状定着液Faを送ることで初期泡状定着液Faは二本の螺旋状羽根部材の間を通過する間にシェアがかけられ泡は細かく攪拌され、密な泡からなる小径泡状定着液Fbが生成される。泡攪拌器310で生成された小径泡状定着液Fbは次にダイコータヘッド501に送られる。

その後、複写機100本体のシーケンスを制御している複写機本体CPU750からプリント開始信号が定着装置用CPU700にI/F通信接続部730を通じて送信されると、定着装置用CPU700は塗布ローラ駆動モータM1や加圧ローラ駆動モータM2をONにする。これにより、塗布ローラ61や加圧ローラ62が回転を開始する。

一方、ダイコータヘッド501では、シャッタ部510aがヘッド内搬送路511を遮蔽した状態でさらに、空気ポンプ300を駆動させることで、ダイコータヘッド501内の圧力が高まる。

ダイコータヘッド501内の圧力が高まった状態で未定着画像を担持した転写紙Pが二次転写ニップから搬送されてくると、定着装置用CPU700は、転写紙Pの先端を紙先端検知センサS1で検知し、泡状定着液Fを塗布するタイミングを見計らって、ダイコータヘッド501のヘッド内搬送路511が外部と連通するようにシャッタ回転モータM5を駆動させる。ヘッド内搬送路511を外部と連通することで、ダイコータヘッド501から塗布ローラ61への小径泡状定着液Fbの供給が開始される。この供給動作の開始と共に、定着装置用CPU700は、複写機本体CPU750から指示される線速と転写紙Pの用紙サイズとの情報に基づいて、用紙サイズと線速とに応じて塗布長をタイマー710にセットする。

転写紙Pへの小径泡状定着液Fbの塗布が成された後、加圧ローラ62からの加圧で定着液は未定着画像を形成するトナー層Tの下層、さらに転写紙Pの奥まで浸透し、転写紙Pの紙の繊維と定着液で軟化したトナー内の樹脂とが絡み定着が終了する。その後、複写機100の排紙ローラ35から排紙トレイ10へと印刷物として排紙される。

泡溜りが発生していることの知らせを受けた複写機本体CPU750は、給紙カセット42に配置された送出ローラ43及び分離ローラ45の駆動源である給紙モータM6に接続された給紙クラッチ470をOFFにする。これにより、給紙装置40からプリンタ部1への転写紙Pの給紙が停止する。その後、給紙路44から定着装置60までの間の搬送路内に残っている転写紙Pの全てに対する画像形成及び定着が終了するまで、プリント動作及び定着動作が実行される。

その後、定着装置用CPU700は泡溜り除去動作を実行する。泡溜り除去動作としては、ダイコータヘッド501のヘッド内搬送路511が遮蔽されるようにシャッタ回転モータM5の駆動を制御し、「泡溜り無し」と検出するまで塗布ローラ駆動モータM1及び加圧ローラ駆動モータM2を駆動し続ける。

塗布ローラ駆動モータM1及び加圧ローラ駆動モータM2を駆動することで、塗布ローラ61及び加圧ローラ62を回転させ、泡溜りFcを形成する泡状定着液Fを徐々に塗布ニップNの出口側に送る。塗布ニップNの出口側に送った泡状定着液Fは、塗布ローラクリーニングブレード63や加圧ローラクリーニングブレード64によって回収する。これにより、塗布ニップNの入口側に形成された泡溜りFcの除去が成される。

この時、大気開放弁507をOFFにして、ダイコータヘッド501内が大気圧になるように開放した状態にし、ダイコータヘッド501の先端部ではシャッタ部510aがヘッド内搬送路511を遮蔽した状態となるように、シャッタ回転モータM5の駆動を制御する。

さらに、低速や中速の複写機100のように、紙間の時間幅が十分で泡溜りの検出と泡溜り除去動作とを実施する時間が、紙間で十分に確保できる場合や、一回目の紙間で泡溜りの検出を行ない、次の紙間で泡溜り除去動作を実行できる場合があり得る。このように、複写機100のプリント動作を停止しなくても良いと判断される場合は、複写機100本体のシーケンスの簡素化のために通常プリント動作の一連の流れの中で泡溜り除去動作を実行することが望ましい。

次に、複写機100に適用可能な本発明の特徴部を備えた定着装置60の二つ目の実施例(以下、実施例2と呼ぶ)について図面を用いて説明する。図8は実施例2の定着装置60の概略説明図である。

実施例2の定着装置60は、実施例1の定着装置60が有する接触型泡溜り検知センサ400の代わりに発光素子と受光素子とを備える光学型泡溜り検知センサ450を有する構成である。図8に示すように、光学型泡溜り検知センサ450は、塗布ニップNの入口側に向けて不図示の発光素子から光を照射し、その反射光を受光素子で受光することで、受光する光量の変化によって塗布ニップNの入口側の泡溜りの有無を検出する構成である。

また、接触型の泡溜り検知センサでは、検知部材(実施例1では二つの電極部材)を泡溜りFcに接触し得る位置に配置する必要があり、泡溜り検知センサのレイアウトの自由度が狭められることとなる。

一方、実施例2の定着装置60が備える光学型泡溜り検知センサ450のように非接触型の泡溜り検知センサであれば、定着液に含まれる成分が検出部に付着することがないため、検出方式の安定性という点における問題点を解決することができる。

このため、塗布ニップNの入口側に泡溜りFcが形成されていない状態では、光学型泡溜り検知センサ450の発光素子から照射された光は、塗布ローラ61または加圧ローラ62の表面に入射して反射する。このとき、塗布ローラ61及び加圧ローラ62の表面は光が反射し難い暗い色なので、受光素子に入射してくる反射光の光量は少なくなる。

一方、塗布ニップNの入口側に泡溜りFcが形成された状態では、塗布ローラ61または加圧ローラ62の表面と発光素子との間が泡溜りFcで塞がれ、発光素子から照射された光は泡溜りFcの表面に入射して反射する。このとき、泡状定着液Fは白色に近い色であるため、受光素子に入射してくる反射光の光量は多くなる。

このように泡溜りFcの有無によって受光素子に反射してくる反射光の光量が異なるため、この光量の変化によって泡溜りFcの有無を検出することが出来る。このとき、光学型泡溜り検知センサ450は、定着液に接触することなく泡溜りFcの有無を検出することができるため、定着液に含まれる成分が泡溜り検知センサに付着することに起因する問題点を抑制することが出来る。

実施例1の定着装置60では、定着装置用CPU700が「泡溜り有り」の状態を検出すると、溜り除去動作として、「泡溜り無し」の状態を検出されるまで、塗布ローラ61に対する小径泡状定着液Fbの供給を停止し、塗布ローラ61と加圧ローラ62とを回転させる。このとき、実施例1では、塗布ローラ61に加圧ローラ62を当接させたままの状態で、塗布ローラ61と加圧ローラ62とを回転させると、塗布ニップNの出口側に向かう定着液の量は塗布ニップNによって規制される。このため、泡溜りFcを形成する定着液の量が多いときには、「泡溜り無し」の状態を検出されるまでに時間がかかり、複写機100のプリント動作を停止する時間が長くなるおそれがある。

これに対して、実施例2の定着装置60は、泡溜り除去動作を実行している間は加圧ローラ62を離間させるため、塗布ニップNの出口側に向かう定着液の量が塗布ニップNによって規制されることを軽減し、泡溜り除去動作を行う時間の短縮を図ることができる。これにより、複写機100のプリント動作を停止する時間が長くなることを抑制することができる。

加圧ローラ接離用カム80が図中の矢印Hで示すように回動することで、加圧ローラ62の軸受621の嵌合する位置が変化する。そして、軸受621が加圧位置80aに嵌合することで、加圧ローラ62が塗布ローラ61に対して当接し、軸受621が離間位置80bに嵌合することで、加圧ローラ62が塗布ローラ61から離間する。

また、シャフト81にはカム位置検出用フィラ83が固定されており、シャフト81の回動に合わせてカム位置検出用フィラ83の回動方向の位置が変化する。このため、カム位置検出センサS3がカム位置検出用フィラ83の回動方向の位置を検出することで、加圧ローラ接離用カム80の回動方向の位置を検出することが出来る。

一方、実施例2の定着装置60では、定着装置用CPU700が「泡溜り有り」の状態を検出すると、加圧ローラ接離機構によって加圧ローラ62を塗布ローラ61に対して離間または圧力解除を行い、その後、塗布ローラ61と加圧ローラ62とを積極的に回転させる。これにより、塗布ニップNの入口側の泡溜りFcを形成する泡状定着液Fを、短時間で塗布ニップNの出口側に送り出すことが出来る。塗布ニップNの出口側に送った泡状定着液Fは、塗布ローラクリーニングブレード63や加圧ローラクリーニングブレード64によって回収する。これにより、塗布ニップNの入口側に形成された泡溜りFcの除去が成される。

実施例2の定着装置60は、泡溜り検知センサが非接触型である点と、泡溜り除去動作を実行している間は、塗布ローラ61から加圧ローラ62を離間させる点とで実施例1と異なるが、他の構成は同様である。

複写機100で通常の作像が行われ、定着装置60で一連の定着動作を行っている間、定着装置用CPU700は、光学型泡溜り検知センサ450から発せられる泡溜り検知信号を定期的に確認する。上述したように、泡溜りFcの有無によって受光素子に反射してくる反射光の光量が異なり、この受光素子に入力した光量に基づいた信号が泡溜り検知信号として、定着装置用CPU700のA/D端子に入力する。実施例2の定着装置用CPU700では、A/D端子から入力してくる泡溜り検知信号に基づいて、受光素子に入力した光量が所定量以下であることを検出している間は「泡溜り無し」の状態を検出し、受光素子に入力した光量が所定量よりも多くなったことを検出すると、「泡溜り有り」の状態を検出する。

泡溜りが発生していることの知らせを受けた複写機本体CPU750は、給紙カセット42に配置された送出ローラ43及び分離ローラ45の駆動源である給紙モータM6に接続された給紙クラッチ470をOFFにする。これにより、給紙装置40からプリンタ部1への転写紙Pの給紙が停止する。その後、給紙路44から定着装置60までの間の搬送路内に残っている転写紙Pの全てに対する画像形成及び定着が終了するまで、プリント動作及び定着動作が実行される。

加圧を解除した後、光学型泡溜り検知センサ450から発せられる泡溜り検知信号を確認することで、泡溜りFcの様子を監視しながら、塗布ローラ61及び加圧ローラ62を回転させ、泡溜りFcを形成する泡状定着液Fを塗布ニップNの出口側に送り出す。塗布ニップNの出口側に送った泡状定着液Fは、塗布ローラクリーニングブレード63や加圧ローラクリーニングブレード64によって回収する。

実施例1のように泡溜り除去動作を実行している間も加圧ローラ62が塗布ローラ61に当接したままの状態では、塗布ローラ61及び加圧ローラ62の回転速度を速めるときに、二つのローラの表面移動速度を同じにする必要がある。しかし、実施例2のように泡溜り除去動作を実行している間は加圧ローラ62の塗布ローラ61に対する加圧を解除する構成の場合、回転速度を速めるときに、二つのローラの表面移動速度が異なっていても良い。

加圧の解除のときとは逆方向に加圧ローラ接離用カム80を回転させることで、軸受621が離間位置80bに嵌合する位置から加圧位置80aに嵌合する位置となるまでの加圧ローラ接離用カム80の回転時間を短縮することができる。

泡 また、溜り除去動作を実行して「泡溜り無し」と検出すると、定着装置用CPU700は複写機本体CPU750に対し、泡溜りが無くなったことをI/F通信接続部730を通じて知らせる。泡溜りが無くなったことの知らせを受けた複写機本体CPU750は、給紙クラッチ470の稼動をONにし、通常のプリント動作を再開する。

また、上述した定着装置用CPU700による定期的な泡溜り検知信号の確認動作も、実施例1と同様のタイミングで実施することが出来る。

しかし、塗布ニップNから転写紙Pが抜け出したことを実際に検知していないことから、ジャム発生時や泡溜り除去動作を実行するときのもマージンを必要とし、塗布ローラ61及び加圧ローラ62の回転時間も用紙サイズと線速とに対応したタイマー時間が必要となり、制御プログラムの複雑化を招いていた。

このため、実施例2の定着装置60では、塗布ニップNよりも転写紙Pの搬送方向下流側に配置した紙後端検知センサS2で転写紙Pの後端が塗布ニップNを通過したことを検出する。そして、泡溜り除去動作を実行する前に搬送路内に存在する最後の転写紙Pの後端が塗布ニップNを通過したことを検出して、加圧ローラ62の加圧を解除する動作を実行する。これにより、搬送路内に存在していた転写紙Pが確実に塗布ニップNを通過したときに塗布ローラ61と加圧ローラ62との離間を行うことが出来る。このため、泡溜り除去動作を実行する直前に画像形成が成された転写紙P上の画像が乱れることを抑制することができる。特に、全面塗布を行う場合は、塗布領域の塗る量を最小限に抑えることが可能となり、紙サイズ毎に塗布時間管理用タイマー値が不要となり、制御が容易になる。

さらに、紙先端検知センサS1による検知と、紙後端検知センサS2による検知とを組み合わせることで、排紙ジャム検知センサとしての機能を持たせることができる。

4 感光体

28 紙搬送ユニット

60 定着装置

61 塗布ローラ

62 加圧ローラ

63 塗布ローラクリーニングブレード

63a 塗布ローラ泡回収タンク

64 加圧ローラクリーニングブレード

64a 加圧ローラ泡回収タンク

70 泡状定着液塗布部

80 加圧ローラ接離用カム

90 転写ユニット

91 中間転写ベルト

100 複写機

200 定着液ボトル

300 空気ポンプ

310 泡攪拌器

400 接触型泡溜り検知センサ

430 電流検知部

450 光学型泡溜り検知センサ

500 泡状定着液生成部

501 ダイコータヘッド

700 定着装置用CPU

750 複写機本体CPU

751 オペレーションパネル

F 泡状定着液

Fa 初期泡状定着液

Fb 小径泡状定着液

Fc 泡溜り

N 塗布ニップ

P 転写紙

T トナー層

TL 液状定着液

Claims (15)

- 樹脂の少なくとも一部を溶解または膨潤させることで樹脂微粒子を軟化させる軟化剤を含有する定着液を液中に気泡が分散した泡状定着液とする定着液泡化手段と、

対向部材と当接して塗布ニップを形成し、表面移動することによって定着液泡化手段が生成した該泡状定着液を該塗布ニップに搬送し、表面に樹脂微粒子を担持する記録媒体の表面に該泡状定着液を該塗布ニップで塗布する定着液塗布部材とを有し、

該泡状定着液を塗布することで軟化した該樹脂微粒子を該記録媒体に定着する定着装置において、

上記塗布ニップの入口側に上記泡状定着液が滞留した泡溜りが発生した状態を検出する泡溜り検出手段を有することを特徴とする定着装置。 - 請求項1の定着装置において、

上記定着液は導電性の液体であり、

上記泡溜り検出手段は、泡溜りの生じる位置に配置された二つの電極部材を有し、電極部材間に導通が生じたか否かによって泡溜りの有無を検出することを特徴と定着装置。 - 請求項1の定着装置において、

上記泡溜り検出手段は、非接触センサであることを特徴とする定着装置。 - 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の定着装置において、

上記泡溜り検出手段の検出結果に基づいて、上記泡溜りを除去する泡溜り除去動作を実行することを特徴とする定着装置。 - 請求項4の定着装置において、

上記泡溜り除去動作は、上記定着液塗布部材の表面への上記泡状定着液の供給を停止した状態で、上記塗布ニップを形成する該定着液塗布部材及び上記対向部材を表面移動させることを特徴とする定着装置。 - 請求項4の定着装置において、

上記泡溜り除去動作は、上記定着液塗布部材と上記対向部材との当接を解除し、上記定着液塗布部材の表面への上記泡状定着液の供給を停止した状態で、上記塗布ニップを形成する該定着液塗布部材及び上記対向部材を表面移動させることを特徴とする定着装置。 - 請求項4乃至6のいずれか1項に記載の定着装置において、

上記泡溜り除去動作を実行している間は、定着動作を行っているときよりも上記定着液塗布部材及び上記対向部材の表面移動の速度を速めることを特徴とする定着装置。 - 請求項1乃至7のいずれか1項に記載の定着装置において、

上記定着液塗布部材が上記泡状定着液を塗布する定着液塗布対象は上記記録媒体であり、

上記塗布ニップを通過した該記録媒体の後端を検出する用紙後端検知手段を有することを特徴とする定着装置。 - 樹脂と色剤を含有する樹脂微粒子を含むトナーを用いて記録媒体上にトナー像を形成するトナー像形成手段と、

記録媒体に転写するトナー像を担持するトナー像担持体の表面、または、トナー像を担持する記録媒体の表面に泡状定着液を付与し、

該記録媒体上に該トナー像を定着せしめる定着手段とを備える画像形成装置であって、

該定着手段として、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の定着装置を用いることを特徴とする画像形成装置。 - 請求項9の画像形成装置において、

上記泡溜り検出手段が上記泡溜りの発生を検出すると、上記定着装置の制御部は、画像形成装置本体の制御部に対して、該泡溜りが検出されたことを示す信号を送信することを特徴とする画像形成装置。 - 請求項10の画像形成装置において、

上記定着装置の制御部は、上記画像形成装置本体の制御部に対して、上記泡溜りが検出されたことを示す信号を送信した後、該泡溜りが無くなったことを上記泡溜り検出手段が検出すると、該画像形成装置本体の制御部に対して、該泡溜りが無くなったことを示す信号を送信することを特徴とする画像形成装置。 - 請求項11の画像形成装置において、

上記画像形成装置本体の制御部は、上記泡溜りが検出されたことを示す信号を受信した後、該泡溜りが無くなったことを示す信号を受信するまでの間、上記記録媒体の上記トナー像形成手段への供給を停止することを特徴とする画像形成装置。 - 請求項9乃至12のいずれか1項に記載の画像形成装置において、

上記定着装置の上記泡溜り検出手段を用いた上記泡溜りの検出動作は作像動作の紙間で実施し、該泡溜り検出手段の検出結果に基づいた、該泡溜りを除去する泡溜り除去動作は、画像形成装置の装置本体内に給紙された上記記録媒体が装置外に排紙された後に実施することを特徴とする画像形成装置。 - 請求項9乃至13のいずれか1項に記載の画像形成装置において、

上記泡溜り検出手段の検出結果に基づいた、上記泡溜りを除去する泡溜り除去動作は、所定の枚数の上記記録媒体に対する画像形成が行われる毎に実施することを特徴とする画像形成装置。 - 請求項9乃至14のいずれか1項に記載の画像形成装置において、

上記泡溜り検出手段の検出結果に基づいた上記泡溜りを除去する泡溜り除去動作を実行している間は、作像動作が停止していることを報知する報知手段を備えることを特徴とする画像形成装置。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010047844A JP5565674B2 (ja) | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 定着装置及び画像形成装置 |

| US12/929,859 US8428503B2 (en) | 2010-03-04 | 2011-02-22 | Fixing device and image forming apparatus |

| EP11155701A EP2365399A1 (en) | 2010-03-04 | 2011-02-23 | Fixing device and image forming apparatus |

| CN201110113347.3A CN102193461B (zh) | 2010-03-04 | 2011-03-04 | 定影装置和成像设备 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010047844A JP5565674B2 (ja) | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 定着装置及び画像形成装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2011185972A JP2011185972A (ja) | 2011-09-22 |

| JP5565674B2 true JP5565674B2 (ja) | 2014-08-06 |

Family

ID=44025198

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010047844A Expired - Fee Related JP5565674B2 (ja) | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 定着装置及び画像形成装置 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8428503B2 (ja) |

| EP (1) | EP2365399A1 (ja) |

| JP (1) | JP5565674B2 (ja) |

| CN (1) | CN102193461B (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US8824944B2 (en) * | 2012-10-29 | 2014-09-02 | Eastman Kodak Company | Applying heating liquid to fix toner |

| US10725409B1 (en) * | 2019-02-12 | 2020-07-28 | Toshiba Tec Kabushiki Kaisha | Fixing device, image forming apparatus and recording medium |

| WO2021200460A1 (ja) * | 2020-03-31 | 2021-10-07 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |

Family Cites Families (16)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS59119364A (ja) | 1982-12-27 | 1984-07-10 | Fuji Xerox Co Ltd | 未定着トナ−画像の定着用溶液および定着方法 |

| JP3290513B2 (ja) | 1993-07-29 | 2002-06-10 | ユニコ株式会社 | トナーの湿式定着方法 |

| JP4185742B2 (ja) | 2002-09-20 | 2008-11-26 | 株式会社リコー | 画像形成装置 |

| JP3987961B2 (ja) * | 2004-01-21 | 2007-10-10 | 富士フイルム株式会社 | インクジェット記録装置及びインクジェット記録方法 |

| JP4413818B2 (ja) | 2005-05-20 | 2010-02-10 | 株式会社リコー | 定着液及びトナーの定着装置 |

| JP4960630B2 (ja) | 2005-12-28 | 2012-06-27 | 株式会社リコー | 定着液、トナーの定着方法、トナーの定着装置、画像形成方法、及び画像形成装置 |

| JP4302700B2 (ja) | 2006-02-16 | 2009-07-29 | 株式会社リコー | 定着装置及び画像形成装置 |

| JP4531717B2 (ja) | 2006-04-17 | 2010-08-25 | 株式会社リコー | 定着液、定着方法、定着装置、画像形成方法及び画像形成装置 |

| JP4410226B2 (ja) | 2006-08-31 | 2010-02-03 | 株式会社リコー | 定着装置及び画像形成装置 |

| US7813689B2 (en) | 2006-09-08 | 2010-10-12 | Ricoh Company, Ltd. | Fixing device and image forming apparatus |

| JP4276269B2 (ja) | 2007-02-09 | 2009-06-10 | 株式会社リコー | 定着装置及び画像形成装置 |

| JP4948290B2 (ja) | 2007-06-29 | 2012-06-06 | 株式会社リコー | 定着装置 |

| JP2010032660A (ja) | 2008-07-28 | 2010-02-12 | Ricoh Co Ltd | 定着方法、定着装置及び画像形成装置 |

| JP4358896B2 (ja) * | 2009-02-16 | 2009-11-04 | 株式会社リコー | 定着液 |

| JP2011008107A (ja) | 2009-06-26 | 2011-01-13 | Ricoh Co Ltd | 定着装置、画像形成装置及び画像形成方法 |

| US8374535B2 (en) * | 2009-12-31 | 2013-02-12 | Lexmark International, Inc. | Pivoting end cap for a fuser module of an image forming device |

-

2010

- 2010-03-04 JP JP2010047844A patent/JP5565674B2/ja not_active Expired - Fee Related

-

2011

- 2011-02-22 US US12/929,859 patent/US8428503B2/en active Active

- 2011-02-23 EP EP11155701A patent/EP2365399A1/en not_active Withdrawn

- 2011-03-04 CN CN201110113347.3A patent/CN102193461B/zh not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US8428503B2 (en) | 2013-04-23 |

| US20110217099A1 (en) | 2011-09-08 |

| EP2365399A1 (en) | 2011-09-14 |

| JP2011185972A (ja) | 2011-09-22 |

| CN102193461B (zh) | 2014-04-09 |

| CN102193461A (zh) | 2011-09-21 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US8095059B2 (en) | Image forming apparatus with coating mode | |

| JP5440257B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2008152155A (ja) | クリーニング手段、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP4649893B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2009075357A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP5565674B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2016031481A (ja) | 画像形成装置 | |

| US10025267B2 (en) | Cleaner assembly for removing waste toner in an electrophotographic image forming device | |

| JP5397766B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2017211642A (ja) | 潜像担持体の除電方法、及び画像形成装置 | |

| JP2004264647A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP5246556B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JPH09311613A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2001331052A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2010169947A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP5305145B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP6111923B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JPH07129065A (ja) | 電子写真作像装置 | |

| JP4612854B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2012212091A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2006113197A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2013077005A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2013109158A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2008299076A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2009031785A (ja) | 画像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20121220 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131021 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131025 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131224 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140523 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140605 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5565674 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |