JP6132144B2 - 構造物の液状化被害低減構造、および液状化被害低減方法 - Google Patents

構造物の液状化被害低減構造、および液状化被害低減方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6132144B2 JP6132144B2 JP2013105379A JP2013105379A JP6132144B2 JP 6132144 B2 JP6132144 B2 JP 6132144B2 JP 2013105379 A JP2013105379 A JP 2013105379A JP 2013105379 A JP2013105379 A JP 2013105379A JP 6132144 B2 JP6132144 B2 JP 6132144B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- gravel layer

- foundation

- liquefaction

- outer peripheral

- ground

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

- Foundations (AREA)

Description

一方で、小規模の既存構造物の場合には、基礎の周囲に改良壁を設け、表層部を礫で置換する工法があり、基礎周囲のみを施工対象とすることで、施工費を低減することが行われている。

すなわち、既存の構造物基礎の直下を改良する場合には、施工費が高額となるうえ、高圧噴射攪拌工法において既存の構造物基礎に多数の孔を空ける必要があった。

また、基礎周囲に改良壁を設ける工法の場合には、基礎外周に施工機械を用いて施工できるだけの十分な作業スペースが確保できる場合に限定されるという問題があった。

さらに、地中に既設配管がある場合も多く、その箇所では高圧噴射攪拌工法などの配管に影響を与えない工法を行う必要があり、施工費が増大することから、その点で改善の余地があった。

つまり、礫層部が排水層の機能を有し、地震により液状化地盤内に生じた過剰間隙水を礫層部により集水するとともに、さらにその水が礫層部内を通じて地上に排水される。そして、液状化地盤内において、液状化に伴って生じる過剰間隙水圧を抑制することができ、砂の流動や噴砂を抑えることができる。これにより、構造物に傾斜や沈下が生じることや周辺地盤との間に大きな不陸が生じることを抑制し得て液状化被害を有効に低減させることが可能である。このように、地震時の液状化層において過剰間隙水圧比が1に達した後にせん断変形により剛性が回復する状態(これを「ポスト液状化状態」という)を保持して安定した変形挙動をするように制御することが可能となる。そのため、構造物基礎の周りの液状化を早期に収束させて地盤を安定させることで、構造物直下の地盤に液状化が生じても、その上の構造物に生じる傾斜を軽減することが可能である。

さらにまた、本発明は、液状化を防止する工法ではなく、構造物が周辺地盤とともに沈下するため、周辺地盤との間に生じる段差が小さくなる。そのため、地盤中に既設の配管があっても、液状化を完全に防止した場合に比べて地中の既設配管への影響を小さく抑えることができる。

また、鉛直ドレーンを打設する場合にも、既設の配管を避けて施工することが可能であり、その既設配管に影響を与えるのを防止することができる。

図1および図2に示すように、本第1の実施の形態による構造物の液状化被害低減構造1は、原地盤が液状化地盤Gである敷地に構築される既存の構造物2(例えば、戸建の住宅等)を対象として、その直下の原地盤に対する作業を必要とせずに液状化被害を低減する場合に適用される一例である。構造物2には平面形状で構造物2よりも一回り大きな構造物基礎21が液状化地盤G中に設けられ、構造物2および構造物基礎21はそれぞれ平面視で矩形状をなしている。

さらに、礫層部3と原地盤(液状化地盤G)との間にフィルターとなるジオテキスタイルを介在させることで、礫層部3の目詰まりを防ぐとともに、透水性を維持するようにしてもよい。

なお、拡幅部22は、礫層部3の施工後に構造物基礎21の外周部21aに施工してもよいし、先に構造物基礎21に一体的に設けた後に礫層部3を施工する工程としてもよい。

図1および2に示すように、液状化被害低減構造1は、構造物基礎21の外周側に礫層部3を設け、その礫層部3に構造物基礎21の拡幅部22を接続させるという表層部分のみとする簡単な施工により、少なくとも構造物基礎21の周囲においては礫層部3の直下の原地盤である液状化地盤Gに液状化が生じた場合に、砂の流動や噴砂が生じることを有効に防止することができる。

つまり、礫層部3が排水層の機能を有し、地震により液状化地盤G内に生じた過剰間隙水を礫層部3により集水するとともに、さらにその水が礫層部3内を通じて地上に排水される。そして、液状化地盤G内において、液状化に伴って生じる過剰間隙水圧を抑制することができ、砂の流動や噴砂を抑えることができる。これにより、構造物2に傾斜や沈下が生じることや周辺地盤との間に大きな不陸が生じることを抑制し得て液状化被害を有効に低減させることが可能である。

すなわち、図3に示すように、ポスト液状化状態に達した地盤に対して排水することなくさらにせん断力を作用し続けると、非可逆の塑性体積ひずみ(圧縮側)にダイレクタンシーによる可逆的な塑性体積ひずみ(膨張側)が追いつけず、地盤が完全な液体状態なる。この状態が噴砂や構造物の不同沈下が生じる地盤の破壊に達した状態である。

一方、適切に排水しながら上記のせん断力を作用させると、非可逆の塑性体積ひずみ圧縮側)と可逆的な塑性体積ひずみ(膨張側)が常に釣り合い、ポスト液状化状態が安定に継続するから、本実施の形態はそのような安定なポスト液状化状態を保持することで構造物の支持力を確保するという技術思想に基づき、構造物の沈下や傾斜といった液状化被害を低減するものである。

なお、本実施の形態の有効性については、本出願人が先に特願2012−18495により記載した解析実験に基づいて確認することができる。

さらにまた、本実施の形態の液状化被害低減構造1は、液状化を防止する工法ではなく、構造物2が周辺地盤とともに沈下するため、周辺地盤との間に生じる段差が小さくなる。そのため、地盤中に既設の配管があっても、液状化を完全に防止した場合に比べて地中の既設配管への影響を小さく抑えることができる。

図4に示すように、第2の実施の形態による液状化被害低減構造1Aは、構造物基礎21の外周全てにわたって拡幅部22を設ける必要はなく、平面視で矩形状の既存の構造物2に対して対向する2方向のみに拡幅部22と礫層部3が設けられた構成となっている。すなわち、構造物基礎21における礫層部3を設けない他の対向する2方向には、近接構造物4が建築されている。

また、図5に示す液状化被害低減構造1Bは、平面視で矩形状の既存の構造物2に対して3方向に拡幅部22と礫層部3が設けられた構成となっている。この場合も、構造物基礎21における礫層部3を設けない他の1方向には、近接構造物4が建築されている。

次に、図6に示すように、第3の実施の形態による液状化被害低減構造1Cでは、上述した第2の実施の形態による2方向に礫層部3を設ける液状化被害低減構造1A(図4参照)の拡幅部22において、水平方向で構造物基礎21から離れる方向(矢印E方向)の拡幅距離を部分的に大きくした突状部24を形成させた構成となっている。

この場合には、突状部24と礫層部3とが嵌合した状態で設けられるので、平面視で突状部24が拡大する方向Eに直交する方向F側への構造物2の傾斜を抑制する効果を高めることができる。そのため、本実施の形態のように、既存の構造物2に近接して他の構造物(近接構造物4)が設けられ、その近接構造物4側に礫層部3を設けることが困難な場合には、その近接構造物4側でない側の拡幅部22に突状部24を形成することで、近接構造物4側への構造物2の傾斜を抑えることができる。

次に、図7に示すように、第4の実施の形態による液状化被害低減構造1Dでは、ブロック状の複数の拡幅部22Aが平面視で構造物基礎21の外周部21aに沿って間隔をあけて部分的に配置され、拡幅部22Aを囲う部分のみに礫層部3を設けた構成となっている。

この場合には、拡幅部22Aの施工面積を小さくすることが可能となるので、施工費を低減することができる。

また、図8および図9に示すように、第5の実施の形態による液状化被害低減構造1Eでは、礫層部3に連通するとともに、液状化地盤G内で礫層部3から鉛直方向で下方に延びる透水性を有する複数の鉛直ドレーン5が構造物基礎21の外周部21aに沿う方向に所定間隔をあけて設けられた構成となっている。ここで、本実施の形態の礫層部3の深度は、構造物基礎21よりも浅い位置となっている。鉛直ドレーン5は、礫層部3と同様の砂利や砂礫などの透水性を有する材料が用いられるが、鉛直ドレーン5よりもさらに透水性の高い材料によって構成されていてもよい。

また、鉛直ドレーン5を打設する場合にも、既設の配管を避けて施工することが可能であり、その既設配管に影響を与えるのを防止することができる。

次に、図10に示すように、第6の実施の形態による液状化被害低減構造1Fは、上述した拡幅部22に代えて、構造物基礎21の外周部21aから外方に向けて突出し、且つ構造物基礎21に対して一体的に固定された板状の張出し部25を設けた構成としたものである。張出し部25は、構造物2の外周全周にわたって配置され、構造物2側の部分25aが構造物基礎21の上縁部に対して例えばアンカーボルトなどの固定治具26によって固定され、面方向をほぼ地表面に沿うように、且つ礫層部3の上端の内側部分を覆うようにして配置され、礫層部3に接続されている。ここで、張出し部25は、必ずしも構造物基礎21と同じ厚さ寸法、剛性とすることに限定されることはない。また、張出し部25は、本実施の形態では板状としているが、板状であることに制限されることはなく、例えばL形鋼やチャンネル材などの鋼材を構造物基礎21の外周部21aから外方に向けて突出させるものとすることも可能である。

なお、前記張出し部25は、平面視で構造物基礎21に沿って部分的に配置されていてもよい。この場合には、張出し部25の施工面積を小さくすることが可能となるので、施工費を低減することができる。

また、図11に示すように、第7の実施の形態による液状化被害低減構造1Gは、構造物基礎21に上述したような拡幅部22や張出し部25を設けずに、構造物基礎21の外周部分の下を掘削し、礫層部3を敷設するようにした構成となっている。この場合、構造物基礎21がある程度大きく、剛性も十分な場合に適用することができる。

第1実施例は、上述した第1の実施の形態と同様の液状化被害低減構造の模型と無対策の模型を使用して実験を行い、その効果を確認したものである。

図12(a)及び(b)は、図1に示す液状化被害低減構造1Aと同様の構成をなす実験モデル図(実験模型100)である。すなわち、実験模型100は、構造物基礎に相当する構造物101の外周側に全周にわたって礫を敷設することにより形成され液状化層102よりも透水係数が大きい排水機能を有する礫層部103を設け、この礫層部103に構造物101の外周部分(拡幅部104)が載置するようにして接続されて構成されている。構造物101の外周部には、構造物101から外方に向けて延設された拡幅部104が一体的に設けられている。

構造物101は、平面が80mm角で荷重が偏心しているベース厚さが12mmのアルミ製の構造物とし、平均接地圧を34kN/m2としている。拡幅部104は、長さ80mm、幅17mm、厚さ10mmのアルミ材をボルトにより構造物101のベースに固定している。

排水層となる礫層部103は、3号珪砂を使用し、幅33mmで、相対密度が90%以上となるように作成した。

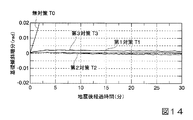

第2実施例は、上述した第2の実施の形態と同様の液状化被害低減構造の模型を使用して実験を行い、その効果を確認したものである。すなわち、図12に示す上記第1実施例の実験模型100は構造物101の外周側に全周にわたって拡幅部104と礫層部103を設けているが、本第2実施例では構造物101に対して対向する2方向のみに拡幅部104と礫層部103を設けた実験模型(2方向対策)を使用し、第1実施例と同様の条件で実験を行い、その効果を確認した。ここで、2方向対策に設けられる液状化被害低減構造として、荷重偏心方向2方向のみに対策したもの(第2対策T2)と、荷重偏心方向に直交する方向の2方向のみに対策したもの(第3対策T3)とを実験した。

第3実施例は、上述した第5の実施の形態に相当する液状化被害低減構造の模型(図示省略)を使用して実験を行い、その効果を確認したものである。具体的に第3実施例の実験で使用する実験模型は、図12(b)に示す礫層部103に連通するとともに、液状化層102内で礫層部103から鉛直方向で下方に延びる透水性を有する複数の鉛直ドレーン(図示省略)が構造物101の外周部に沿う方向に所定間隔をあけて設けられており、全周ではなく上記第2実施例と同様に2方向対策としたもの(第4対策T4)である。鉛直ドレーンは、基礎(構造物101)の前後面(偏心荷重により荷重が大きい側を前面とする)の2方向対策のそれぞれに外径330mm(実換算)を3本ずつ配置し、ドレーン先端は、構造物101の底面から1.2m(実換算)とした。また、鉛直ドレーンは、3号珪砂を使用している。

このような実験模型を使用し、第1実施例と同様の条件で実験を行い、その効果を確認した。

例えば、本実施の形態の礫層部3の層厚、深さ、鉛直ドレーン5の深さ方向の長さ、構造物基礎21の拡幅量(拡幅部22の面積)などは、構造物2の大きさ、重さ、地盤条件などを考慮して適宜設定される。例えば、礫層部3の敷設面積や鉛直ドレーンの設計については、本出願人が先に特願2011−166531により記載した方法などを用いることができる。

2 構造物

3 礫層部

5 鉛直ドレーン

21 構造物基礎

22 拡幅部

24 突状部

25 張出し部

G 液状化地盤

Claims (10)

- 液状化地盤に構築される構造物を対象とし、前記液状化地盤が液状化した際に前記構造物の被害を低減させるための構造であって、

平面視で前記構造物の構造物基礎の外周側のみに礫を敷設することにより形成され前記液状化地盤よりも透水係数が大きい排水機能を有する礫層部を設け、

該礫層部に前記構造物基礎の外周部分が接続されていることを特徴とする液状化被害低減構造。 - 前記構造物基礎の外周部分は、前記構造物基礎の外周部に対して一体的に設けられる拡幅部であることを特徴とする請求項1に記載の液状化被害低減構造。

- 前記拡幅部には、水平方向で前記構造物基礎から離れる方向の拡幅距離を部分的に大きくした突状部が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の液状化被害低減構造。

- 前記拡幅部は、平面視で前記構造物基礎に沿って部分的に配置されていることを特徴とする請求項2又は3に記載の液状化被害低減構造。

- 前記構造物基礎の外周部分は、前記構造物基礎の外周部から外方に向けて突出し、且つ前記構造物基礎に一体的に固定された張出し部であることを特徴とする請求項2に記載の液状化被害低減構造。

- 前記張出し部は、平面視で前記構造物基礎に沿って部分的に配置されていることを特徴とする請求項5に記載の液状化被害低減構造。

- 前記礫層部に連通するとともに、前記礫層部から鉛直方向で下方に延びる透水性を有する鉛直ドレーンが設けられていることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の液状化被害低減構造。

- 液状化地盤に構築される構造物を対象とし、前記液状化地盤が液状化した際に前記構造物の被害を低減させるための液状化被害低減方法であって、

平面視で前記構造物の構造物基礎の外周側のみを掘削して礫を敷設することにより、前記液状化地盤よりも透水係数が大きい排水機能を有する礫層部を設ける工程と、

該礫層部に前記構造物基礎の外周部分を接続させる工程と、

を有することを特徴とする液状化被害低減方法。 - 前記構造物基礎の外周部に拡幅部を一体的に設け、該拡幅部を前記礫層部に接続するようにしたことを特徴とする請求項8に記載の液状化被害低減方法。

- 前記構造物基礎の外周部から外方に向けて突出する張出し部を設け、該張出し部を前記礫層部に接続するようにしたことを特徴とする請求項8に記載の液状化被害低減方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013105379A JP6132144B2 (ja) | 2012-05-21 | 2013-05-17 | 構造物の液状化被害低減構造、および液状化被害低減方法 |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012115573 | 2012-05-21 | ||

| JP2012115573 | 2012-05-21 | ||

| JP2013105379A JP6132144B2 (ja) | 2012-05-21 | 2013-05-17 | 構造物の液状化被害低減構造、および液状化被害低減方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014001619A JP2014001619A (ja) | 2014-01-09 |

| JP6132144B2 true JP6132144B2 (ja) | 2017-05-24 |

Family

ID=50035031

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013105379A Active JP6132144B2 (ja) | 2012-05-21 | 2013-05-17 | 構造物の液状化被害低減構造、および液状化被害低減方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6132144B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| NZ624344A (en) | 2014-04-30 | 2014-05-30 | Ellsworth Stenswick Larry | A seismic isolation system |

| JP6544566B2 (ja) * | 2015-05-01 | 2019-07-17 | 清水建設株式会社 | 既存構造物の液状化対策方法 |

| CN114960610B (zh) * | 2022-04-25 | 2024-03-26 | 三明学院 | 一种单组分地聚物加固土体的复合地基及其施工方法 |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH09316874A (ja) * | 1996-05-27 | 1997-12-09 | Kubota Corp | 液状化対策支持杭 |

| JPH1018314A (ja) * | 1996-07-02 | 1998-01-20 | Taisei Corp | 構造物直下地盤の液状化防止方法 |

| JP3759301B2 (ja) * | 1997-12-24 | 2006-03-22 | 大成建設株式会社 | 構造物基礎の補強構造 |

| JP5150519B2 (ja) * | 2008-12-25 | 2013-02-20 | 五洋建設株式会社 | 等沈下地盤構造 |

-

2013

- 2013-05-17 JP JP2013105379A patent/JP6132144B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014001619A (ja) | 2014-01-09 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN105953078B (zh) | 高压燃气管道的保护装置及保护方法 | |

| JP5471797B2 (ja) | 護岸構造及び既設護岸構造の耐震補強構造 | |

| JP2017166314A (ja) | 締切構造物 | |

| JP2008190116A (ja) | 建物の基礎地盤の液状化対策構造 | |

| JP6132144B2 (ja) | 構造物の液状化被害低減構造、および液状化被害低減方法 | |

| JP5382900B2 (ja) | 液状化による地中構造物の浮き上がり防止方法 | |

| JP2010133206A (ja) | 既存杭を利用した新設構造物の構造および既存杭を利用した新設構造物の構築方法 | |

| JP6681115B2 (ja) | 地盤の液状化対策構造の設計方法 | |

| KR101902791B1 (ko) | 합성강관파일을 이용한 지중구조물 시공방법 및 이를 이용하여 제작된 지중구조물 | |

| JP5777435B2 (ja) | 小規模建築物用基礎の補強工法 | |

| JP6277755B2 (ja) | 地盤改良工法、及び地盤改良システム | |

| JP6238088B2 (ja) | 改良地盤及び地盤改良工法 | |

| JP2023534788A (ja) | 土壌及び土壌堆積物内の中間地質材料の各種層の土壌改良のための急速圧密及び締固め方法 | |

| JP5877482B2 (ja) | 構造物の液状化被害低減構造 | |

| JP5975726B2 (ja) | 地盤構造および地盤改良方法 | |

| JP5822201B2 (ja) | 構造物の基礎構造 | |

| JP2006342666A (ja) | 構造物の耐震補強方法 | |

| JP2009068203A (ja) | 親杭横矢板からなる土留め壁、親杭横矢板からなる土留め壁の止水構造、及び親杭横矢板からなる土留め壁の構築方法、並びに親杭横矢板からなる土留め壁の止水工法 | |

| JP6259271B2 (ja) | ケーソン沈設方法及び地中柱体群 | |

| JP4475116B2 (ja) | 立坑構造及びその構築方法 | |

| JP5850545B2 (ja) | 電柱付近の改良地盤構造及び地盤改良工法 | |

| JP4868589B2 (ja) | 構造物基礎の支持構造及び施工方法 | |

| JP7469608B2 (ja) | 支持構造、重力式防波堤及び重力式防波堤の施工方法 | |

| JP5468165B1 (ja) | 噴砂抑制工法 | |

| KR101089729B1 (ko) | 교각 기초시공용 벽체 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20151118 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160826 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160830 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161025 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170314 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170405 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6132144 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |