JP5559668B2 - 電磁波吸収体 - Google Patents

電磁波吸収体 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5559668B2 JP5559668B2 JP2010273039A JP2010273039A JP5559668B2 JP 5559668 B2 JP5559668 B2 JP 5559668B2 JP 2010273039 A JP2010273039 A JP 2010273039A JP 2010273039 A JP2010273039 A JP 2010273039A JP 5559668 B2 JP5559668 B2 JP 5559668B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- electromagnetic wave

- wave absorbing

- film

- absorbing film

- linear

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 title claims description 144

- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 172

- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 60

- 239000002985 plastic film Substances 0.000 claims description 52

- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 claims description 52

- 230000001788 irregular Effects 0.000 claims description 7

- 238000010030 laminating Methods 0.000 claims description 6

- 239000010408 film Substances 0.000 description 366

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 107

- 239000010410 layer Substances 0.000 description 95

- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 36

- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 28

- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 26

- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 26

- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 16

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 15

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 12

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 12

- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 10

- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 8

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 6

- 238000000034 method Methods 0.000 description 6

- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 6

- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 6

- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 6

- 231100000241 scar Toxicity 0.000 description 6

- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 5

- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 5

- 230000036961 partial effect Effects 0.000 description 5

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 5

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 5

- 229920002799 BoPET Polymers 0.000 description 4

- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 4

- 239000000463 material Substances 0.000 description 4

- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 4

- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 4

- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4

- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 3

- -1 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 3

- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3

- 208000032544 Cicatrix Diseases 0.000 description 2

- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 2

- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2

- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 2

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2

- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 2

- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 2

- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 2

- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 2

- 238000011160 research Methods 0.000 description 2

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2

- 230000037387 scars Effects 0.000 description 2

- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2

- 229920000178 Acrylic resin Polymers 0.000 description 1

- 239000004925 Acrylic resin Substances 0.000 description 1

- 229910000952 Be alloy Inorganic materials 0.000 description 1

- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000004696 Poly ether ether ketone Substances 0.000 description 1

- 239000004695 Polyether sulfone Substances 0.000 description 1

- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1

- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1

- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1

- 229910006404 SnO 2 Inorganic materials 0.000 description 1

- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 1

- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 1

- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1

- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1

- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1

- 230000008859 change Effects 0.000 description 1

- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1

- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1

- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1

- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1

- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1

- AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N indium;oxotin Chemical compound [In].[Sn]=O AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1

- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1

- 229920000412 polyarylene Polymers 0.000 description 1

- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 1

- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 1

- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1

- 229920006393 polyether sulfone Polymers 0.000 description 1

- 229920002530 polyetherether ketone Polymers 0.000 description 1

- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1

- 229920000098 polyolefin Polymers 0.000 description 1

- 229920000069 polyphenylene sulfide Polymers 0.000 description 1

- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1

- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1

- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1

- 238000009751 slip forming Methods 0.000 description 1

- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 1

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1

- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000012780 transparent material Substances 0.000 description 1

- 238000001771 vacuum deposition Methods 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

- Aerials With Secondary Devices (AREA)

Description

各電磁波吸収フィルムはプラスチックフィルムの一方の面に導電体層を形成してなり、

各電磁波吸収フィルムの導電体層は100〜1000Ω/□の範囲内の表面抵抗を有し、 最前の電磁波吸収フィルムの導電体層の表面抵抗はその次の電磁波吸収フィルムの導電体層の表面抵抗より100Ω/□以上大きく、

(a) 前記電磁波吸収フィルムが2枚の場合、第一の電磁波吸収フィルムと第二の電磁波吸収フィルムとの間隔と、前記第二の電磁波吸収フィルムと前記電磁波反射体との間隔との比が100:30〜100:70であり、(b) 前記電磁波吸収フィルムが3枚以上の場合、第一の電磁波吸収フィルムと第二の電磁波吸収フィルムとの間隔と、前記第二の電磁波吸収フィルムと第三の電磁波吸収フィルムとの間隔との比が100:30〜100:70であり、

前記電磁波吸収フィルムのプラスチックフィルム側に不規則な幅及び間隔で実質的に平行な多数の断続的な線状痕が複数方向に形成されており、

前記線状痕の幅は90%以上が0.1〜100μmの範囲内にあって、平均1〜50μmであり、前記線状痕の間隔は0.1〜200μmの範囲内にあって、平均1〜100μmであることを特徴とする。

(1) 第一の電磁波吸収フィルム

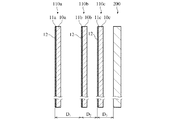

第一の電磁波吸収フィルム100は、図1に示すようにプラスチックフィルム10の一方の面に導電体層11を形成したものである。

プラスチックフィルム10を形成する樹脂は、性及び絶縁性とともに十分な強度、可撓性及び加工性を有する限り特に制限されず、例えばポリエステル(ポリエチレンテレフタレート等)、ポリアリーレンサルファイド(ポリフェニレンサルファイド等)、ポリエーテルサルフォン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリオレフィン(ポリエチレン、ポリプロピレン等)等が挙げられる。プラスチックフィルム10の厚さは10〜100μm程度で良い。

導電体層11は導電性金属又は透明導電性金属酸化物の薄膜からなる。導電性金属の薄膜は薄くなるにつれて透明になる。従って、導電体層11は透明でも不透明でも良い。優れた電磁波吸収能を発揮するために、導電体層11の表面抵抗は100〜1000Ω/□であり、好ましくは200〜1000Ω/□であり、より好ましくは250〜800Ω/□である。表面抵抗は直流二端子法で測定することができる。導電体層11の表面抵抗が100〜1000Ω/□の範囲外であると、複数の電磁波吸収フィルムを電磁波反射体と組合せても高い電磁波吸収能は得られない。導電体層11はスパッタリング法、真空蒸着法等の公知の方法により形成することができる。

第二の電磁波吸収フィルム110は、プラスチックフィルム10の一方の面に導電体層11を有し、導電体層11又はその反対側のプラスチック面に複数方向の線状痕12を有するものである。図2は導電体層11に線状痕12が形成された電磁波吸収フィルム110を示し、図3は導電体層11の反対側のプラスチック面に線状痕12が形成された電磁波吸収フィルム120を示す。本発明の電磁波吸収体は電磁波吸収フィルム120を有する。

各電磁波吸収フィルムは複数の電磁波吸収フィルム片を組合せてなるものでも良い。例えば図6(a) に示す電磁波吸収フィルム130は、表面抵抗の異なる導電体層を有する3種類のストライプ状の電磁波吸収フィルム片100a’、100b’、100c’からなる。表面抵抗の異なる電磁波吸収フィルム片を組合せることにより、所望の表面抵抗の電磁波吸収フィルムと同等の機能を発揮させることができる。勿論組合せる電磁波吸収フィルム片の数は3枚に限らす、2枚でも4枚以上でも良い。好ましい組合せ例として、785Ω/□と500Ω/□と785Ω/□の組合せ、500Ω/□と300Ω/□と500Ω/□の組合せ、300Ω/□と250Ω/□と300Ω/□の組合せ、250Ω/□と500Ω/□と250Ω/□の組合せ等がある。各電磁波吸収フィルム片100a’、100b’、100c’の幅は2〜20 cmの範囲内にあるのが好ましい。

図7に示すように、導電体層11、及び線状痕12があればその面にそれぞれ保護層13a,13bを形成するのが好ましい。保護層13a,13bはプラスチックのハードコート又はフィルムであるのが好ましい。フィルムを用いる場合、熱ラミネート法又はドライラミネート法により接着するのが好ましい。プラスチックハードコートは、例えば光硬化性樹脂の塗布及び紫外線の照射により形成することができる。各保護層13a,13bの厚さは10〜100μm程度が好ましい。

図8(a)〜図8(e) はプラスチックフィルムに線状痕を二方向に形成する装置の一例を示す。線状痕は導電体層11及びプラスチック面のいずれにも形成でき、かつ導電体層11の形成の前後いずれでも良いので、説明の簡単化のために単にプラスチックフィルム10に線状痕を形成する場合を例にとって、線状痕の形成方法を説明する。なお、導電体層11を予め形成した市販のプラスチックフィルム10のプラスチック面(導電体層11と反対側の面)に線状痕を形成する場合、線状痕の形成中に導電体層11の損傷を防ぐために、導電体層11の上にオーバーコートを形成しておくのが好ましい。

本発明の電磁波吸収体は、電磁波反射体の前に複数枚の電磁波吸収フィルム(プラスチックフィルム側に不規則な幅及び間隔で実質的に平行な多数の断続的な線状痕が複数方向に形成されている。)を誘電体を介して積層してなり、各電磁波吸収フィルムの導電体層は100〜1000Ω/□の範囲内の表面抵抗を有し、かつ最前の電磁波吸収フィルムの導電体層の表面抵抗はその次の電磁波吸収フィルムの導電体層の表面抵抗より100Ω/□以上大きい。各電磁波吸収フィルムの導電体層の表面抵抗は200〜1000Ω/□が好ましく、250〜800Ω/□がより好ましく、また隣接する電磁波吸収フィルムの表面抵抗の差は200Ω/□以上が好ましく、300Ω/□以上がより好ましい。

図13及び図14に示す電磁波吸収体は、電磁波反射体200の前に2枚の電磁波吸収フィルム100a,100bを誘電体を介して積層してなる。この電磁波吸収体は、第一の電磁波吸収フィルム100a/誘電体30a/第二の電磁波吸収フィルム100b/誘電体30b/電磁波反射体200の層構成を有する。各電磁波吸収フィルム100a,100bの導電体層11a,11bはプラスチックフィルム10の同じ側にあっても反対側にあっても良い。本発明では、(a) 第一及び第二の電磁波吸収フィルム100a,100bの導電体層11a,11bの表面抵抗は100〜1000Ω/□の範囲内にあり、かつ(b) 導電体層11aの表面抵抗は導電体層11bの表面抵抗より100Ω/□以上大きい必要がある。すなわち、導電体層11aの表面抵抗は200〜1000Ω/□の範囲内で、導電体層11bの表面抵抗は100〜900Ω/□の範囲内であり、かつ導電体層11aの表面抵抗は導電体層11bの表面抵抗より100Ω/□以上大きい。条件(a) 及び(b) を同時に満たさないと、高い電磁波吸収能を有さない。導電体層11a及び11bの表面抵抗は200〜1000Ω/□が好ましく、250〜800Ω/□がより好ましい。また導電体層11aの表面抵抗は導電体層11bの表面抵抗より200Ω/□以上大きいのが好ましく、300Ω/□以上大きいのがより好ましい。

図19及び図20に示す電磁波吸収体は、電磁波反射体200の前に3枚の電磁波吸収フィルム100a,100b,100cを誘電体30a,30b,30cを介して積層してなる。この電磁波吸収体は、第一の電磁波吸収フィルム100a/誘電体30a/第二の電磁波吸収フィルム100b/誘電体30b/第三の電磁波吸収フィルム100c/誘電体30c/電磁波反射体200の層構成を有する。各電磁波吸収フィルム100a,100b,100cの導電体層11a,11b,11cは全てプラスチックフィルム10の同じ側にあっても反対側にあっても良い。本発明では、(a) 第一〜第三の電磁波吸収フィルム100a,100b,100cの導電体層11a,11b,11cの表面抵抗は100〜1000Ω/□の範囲内にあり、かつ(b) 導電体層11aの表面抵抗は導電体層11bの表面抵抗より100Ω/□以上大きい必要がある。条件(a) 及び(b) を同時に満たさないと、高い電磁波吸収能を有さない。各導電体層11a,11b,11cの表面抵抗は200〜1000Ω/□が好ましく、250〜800Ω/□がより好ましい。また導電体層11aの表面抵抗は導電体層11bの表面抵抗より200Ω/□以上大きいのが好ましく、300Ω/□以上大きいのがより好ましい。さらに導電体層11cの表面抵抗は導電体層11bの表面抵抗より50Ω/□以上大きいのが好ましく、100Ω/□以上大きいのがより好ましく、200Ω/□以上大きいのが最も好ましく、300Ω/□以上大きいのが特に好ましい。導電体層11cの表面抵抗は導電体層11aの表面抵抗と同じで良い。

図13に示す電磁波吸収体の試験片TP(32 cm×52 cm)を、厚さ120μmのPETフィルム10aに厚さ10 nmのNi薄膜11aを形成してなる電磁波吸収フィルム100a(表面抵抗:785Ω)と、厚さ120μmのPETフィルム10bに厚さ15 nmのNi薄膜11bを形成してなる電磁波吸収フィルム100b(表面抵抗:283Ω)と、厚さ2 mmのアルミニウム板200により構成した。電磁波吸収フィルム100aと電磁波吸収フィルム100bとの間隔D1は20 mmであり、電磁波吸収フィルム100bとアルミニウム板200との間隔D2は10 mmであった。

比較例1で用いた電磁波吸収フィルム100aに対して、粒径分布が50〜80μmのダイヤモンド微粒子を電着したパターンロール32a,32bを有する図12に示す構造の装置を用い、プラスチック面(Ni薄膜11aが形成されていない面)に交差角が90°の二方向の線状痕を形成した。また比較例1で用いた電磁波吸収フィルム100bに対して、粒径分布が50〜80μmのダイヤモンド微粒子を電着したパターンロール2a,2bを有する図8(a) に示す構造の装置を用い、プラスチック面(Ni薄膜11bが形成されていない面)に交差角が60°の二方向の線状痕を形成した。得られた線状痕付き電磁波吸収フィルム120a,120bにおける線状痕の特性は下記の通りであった。

幅Wの範囲:0.5〜5μm

平均幅Wav:2μm

横手方向間隔Iの範囲:2〜30μm

平均横手方向間隔Iav:10μm

平均長さLav:5 mm

交差角θs:90°及び60°

比較例1と別に厚さ120μmのPETフィルム10a上に形成した厚さ10 nmのNi薄膜11aは500Ωの表面抵抗を有していた。この電磁波吸収フィルム100aを前面側に用いた以外比較例1と同様にして、電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図28に示す。図28から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約14〜37 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約12〜36 dBであった。この結果から、前面側に高抵抗のNi薄膜11aを有する電磁波吸収フィルム100aを配置し、後面側に低抵抗のNi薄膜11bを有する電磁波吸収フィルム100bを配置し、D1/D2の比を2/1とした電磁波吸収体は高い電磁波吸収能を有することが分かった。

比較例2で用いた電磁波吸収フィルム100aのプラスチック面(Ni薄膜11aが形成されていない面)に、実施例1と同様にして交差角が90°の二方向の線状痕を形成した。また比較例2で用いた電磁波吸収フィルム100bのプラスチック面(Ni薄膜11bが形成されていない面)に、実施例1と同様にして交差角が60°の二方向の線状痕を形成した。これらの線状痕付きの電磁波吸収フィルム120a,120bを使用した以外比較例1と同様にして図16に示す電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でそのピーク吸収率及びピーク周波数を測定した。結果を図29に示す。図29から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約15〜55 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約12〜34 dBであった。また、この入射角度範囲でTE波のピーク吸収率は全体的に比較例2より高かった。この結果から、高抵抗のNi薄膜11aを有する電磁波吸収フィルム120aが前面側で、低抵抗のNi薄膜11bを有する電磁波吸収フィルム120bが後面側であり、D1/D2の比が2/1であり、各電磁波吸収フィルム120a,120bのプラスチック面側に二方向の線状痕を有する電磁波吸収体は、線状痕を形成していない比較例2の電磁波吸収体より高い電磁波吸収能を有することが分かった。

比較例1と別に厚さ120μmのPETフィルム10b上に形成した厚さ10 nmのNi薄膜11bは300Ωの表面抵抗を有していた。この電磁波吸収フィルム100bを後面側に用いた以外比較例1と同様に電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図30に示す。図30から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約14〜46 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約12〜42 dBであった。この結果から、前面側に高抵抗のNi薄膜11aを有する電磁波吸収フィルム100aを配置し、後面側に低抵抗のNi薄膜11bを有する電磁波吸収フィルム100bを配置し、D1/D2の比を2/1とした電磁波吸収体は高い電磁波吸収能を有することが分かった。

電磁波吸収フィルム100aと電磁波吸収フィルム100bとの間隔D1を10 mmとし、電磁波吸収フィルム100bとアルミニウム板200との間隔D2を20 mmとし、D1/D2の比を1/2とした以外比較例3と同様に電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図31に示す。図31から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約8〜15 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約15〜32 dBであった。この入射角度範囲でTE波及びTM波のピーク吸収率は全体的に比較例3より低かった。この結果から、D1/D2の比が2/1から1/2になると、電磁波吸収体の電磁波吸収能は比較的低下することが分かった。これから、前面側の電磁波吸収フィルム100aが後面側の電磁波吸収フィルム100bより高抵抗の場合に、電磁波吸収フィルム100aと電磁波吸収フィルム100bとの間隔D1が電磁波吸収フィルム100bと反射板200との間隔D2より大きい方が電磁波吸収体の電磁波吸収能が高いことが分かる。

電磁波吸収フィルム100aと電磁波吸収フィルム100bとの間隔D1を15 mmとし、電磁波吸収フィルム100bとアルミニウム板200との間隔D2を15 mmとし、D1/D2の比を1/1とした以外比較例3と同様に電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図32に示す。図32から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約16〜20 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約20〜34 dBであった。この結果から、D1/D2の比が2/1から1/1になると、電磁波吸収体の電磁波吸収能は比較的低下することが分かった。しかし、電磁波吸収能の低下の程度はD1/D2の比が1/2になった比較例4より小さかった。

表面抵抗が300Ωの電磁波吸収フィルムを前面側の電磁波吸収フィルム100aとし、表面抵抗が785Ωの電磁波吸収フィルムを後面側の電磁波吸収フィルム100bとした以外比較例3と同様に電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図33に示す。図33から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約10〜17 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約12〜52 dBであった。この結果から、前面側の電磁波吸収フィルム100aを後面側の電磁波吸収フィルム100bより低抵抗にすると、電磁波吸収体の電磁波吸収能は不十分なレベルまで低下することが分かる。

電磁波吸収フィルム100aと電磁波吸収フィルム100bとの間隔D1を10 mmとし、電磁波吸収フィルム100bとアルミニウム板200との間隔D2を20 mmとし、D1/D2の比を1/2とした以外比較例6と同様に電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図34に示す。図34から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約8〜12 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約12〜50 dBであった。この結果から、前面側の電磁波吸収フィルム100aが後面側の電磁波吸収フィルム100bより低抵抗の場合に、D1/D2の比が2/1から1/2になると、電磁波吸収体の電磁波吸収能はさらに低下することが分かった。

電磁波吸収フィルム100aと電磁波吸収フィルム100bとの間隔D1を15 mmとし、電磁波吸収フィルム100bとアルミニウム板200との間隔D2を15 mmとし、D1/D2の比を1/1とした以外比較例6と同様に電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図35に示す。図35から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約7〜14 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約16〜32 dBであった。この結果から、前面側の電磁波吸収フィルム100aが後面側の電磁波吸収フィルム100bより低抵抗の場合に、D1/D2の比が2/1から1/1になると、電磁波吸収体の電磁波吸収能はさらに低下することが分かった。しかし、電磁波吸収能の低下の程度はD1/D2の比が1/2になった比較例7より小さかった。

表面抵抗が785Ωの電磁波吸収フィルム100aのプラスチック面に対して実施例1と同様にして交差角が60°の二方向の線状痕を形成した。また表面抵抗が300Ωの電磁波吸収フィルム100bのプラスチック面に対して実施例1と同様にして交差角が90°の二方向の線状痕を形成した。これらの線状痕付きの電磁波吸収フィルム120a,120bを使用した以外比較例3と同様にして図16に示す電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でそのピーク吸収率及びピーク周波数を測定した。結果を図36に示す。図36から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約12〜22 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約15〜42 dBであった。この入射角度範囲でTE波及びTM波のピーク吸収率の異方性は比較例3より小さかった。この結果から、高抵抗のNi薄膜11aを有する電磁波吸収フィルム120aが前面側で、低抵抗のNi薄膜11bを有する電磁波吸収フィルム120bが後面側であり、D1/D2の比が2/1であり、各電磁波吸収フィルム120a,120bのプラスチック面側に二方向の線状痕を有する電磁波吸収体は、小さい異方性で高い電磁波吸収能を有することが分かった。

D1を4 mmとし、D2を2 mmとした以外実施例3と同じ電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲で5.8 GHzにおける電磁波吸収率を測定した。結果を図37に示す。図37から明らかなように、TE波の電磁波吸収率は約12〜52 dBであり、またTM波の電磁波吸収率は約4〜25 dBであった。この結果から、D1及びD2が小さくても、高抵抗のNi薄膜11aを有する電磁波吸収フィルム120aが前面側で、低抵抗のNi薄膜11bを有する電磁波吸収フィルム120bが後面側であり、D1/D2の比が2/1であり、各電磁波吸収フィルム120a,120bのプラスチック面側に二方向の線状痕を有する電磁波吸収体は、高い電磁波吸収能を有することが分かった。

実施例1と同じ方法により表面抵抗が300Ωの電磁波吸収フィルムのプラスチック面に交差角が45°の二方向の線状痕を形成し、電磁波吸収フィルム120bを作製した。交差角が90°の二方向の線状痕を形成した表面抵抗が785Ωの電磁波吸収フィルム120aと上記電磁波吸収フィルム120bとを組合せた以外実施例4と同じ構造の電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲で5.8 GHzにおける電磁波吸収率を測定した。結果を図38に示す。図38から明らかなように、TE波の電磁波吸収率は約16〜37 dBであり、またTM波の電磁波吸収率は約4〜28 dBであった。この結果から、一方の電磁波吸収フィルムの線状痕の交差角が45°で、D1及びD2が小さくても、高抵抗のNi薄膜11aを有する電磁波吸収フィルム120aが前面側で、低抵抗のNi薄膜11bを有する電磁波吸収フィルム120bが後面側であり、D1/D2の比が2/1であり、各電磁波吸収フィルム120a,120bのプラスチック面側に二方向の線状痕を有する電磁波吸収体は、高い電磁波吸収能を有することが分かった。

電磁波吸収フィルム120aと電磁波吸収フィルム120bとの間隔D1を10 mmとし、電磁波吸収フィルム120bとアルミニウム板200との間隔D2を20 mmとし、D1/D2の比を1/2とした以外実施例3と同様にして、図16に示す電磁波吸収体を作製した。10°〜60°の入射角度範囲で、この電磁波吸収体のピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図39に示す。図39から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約8〜16 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約17〜28 dBであった。この結果から、D1/D2の比が2/1から1/2になると、電磁波吸収体の電磁波吸収能は比較的低下することが分かった。これから、前面側の電磁波吸収フィルム120aが後面側の電磁波吸収フィルム120bより高抵抗の場合に、電磁波吸収フィルム120aと電磁波吸収フィルム120bとの間隔D1が電磁波吸収フィルム120bと反射板200との間隔D2より大きい方が電磁波吸収体の電磁波吸収能が高いことが分かる。

電磁波吸収フィルム120aと電磁波吸収フィルム120bとの間隔D1を15 mmとし、電磁波吸収フィルム120bとアルミニウム板200との間隔D2を15 mmとし、D1/D2の比を1/1とした以外実施例3と同様にして、図16に示す電磁波吸収体を作製した。10°〜60°の入射角度範囲で、この電磁波吸収体のピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図40に示す。図40から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約12〜22 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約15〜42 dBであった。この結果から、D1/D2の比が2/1から1/1になると、電磁波吸収体の電磁波吸収能は比較的低下することが分かった。しかし、電磁波吸収能の低下の程度はD1/D2の比が1/2になった比較例9より小さかった。

電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗を300Ωとし、電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗を785Ωとした以外実施例3と同じ構成の電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図41に示す。図41から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約11〜18 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約15〜36 dBであった。この結果から、前面側の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が後面側の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より小さいと、線状痕を形成しても十分に高い電磁波吸収能が得られないことが分かる。

比較例1の電磁波吸収体の電磁波吸収フィルム100bとアルミニウム板200との間に電磁波吸収フィルム100aと同じ電磁波吸収フィルム100cを配置し、電磁波吸収フィルム100aと電磁波吸収フィルム100bとの間隔D1と、電磁波吸収フィルム100bと電磁波吸収フィルム100cとの間隔D2と、電磁波吸収フィルム100cとアルミニウム板200との間隔D3をそれぞれ20 mm、10 mm、及び20 mmとし、D1/D2/D3を2/1/2として、図19に示す電磁波吸収体を作製した。10°〜60°の入射角度範囲で、この電磁波吸収体のピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図42に示す。図42から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約12〜28 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約26〜36 dBであった。また、この入射角度範囲でTM波のピーク吸収率は全体的に高かった。この結果から、三枚の電磁波吸収フィルムを有する電磁波吸収体の場合でも、最前の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が二枚目の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より大きければ、優れた電磁波吸収能を示すことが分かる。またD1/D2の比を2/1とし、D3/D2の比を2/1とするのは、高い電磁波吸収能を得るのに好ましいことも分かる。

間隔D1、D2及びD3をそれぞれ10 mm、10 mm及び30 mmとし、D1/D2/D3の比を1/1/3とした以外比較例12と同様にして、図19に示す電磁波吸収体を作製した。10°〜60°の入射角度範囲で、この電磁波吸収体のピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図43に示す。図43から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約12〜28 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約26〜36 dBであった。この結果から、三枚の電磁波吸収フィルムを有する電磁波吸収体の場合でも、最前の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が二枚目の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より大きければ、優れた電磁波吸収能を示すことが分かる。

電磁波吸収フィルム100a、電磁波吸収フィルム100b、及び電磁波吸収フィルム100cの表面抵抗をそれぞれ283Ω、785Ω及び283Ωとした以外比較例12と同様にして、図19に示す電磁波吸収体を作製した。10°〜60°の入射角度範囲で、この電磁波吸収体のピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図44に示す。図44から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約8〜15 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約15〜27 dBであった。この結果から、三枚の電磁波吸収フィルムを有する電磁波吸収体の場合でも、最前の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が二枚目の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より小さければ、十分に高い電磁波吸収能が得られないことが分かる。

電磁波吸収フィルム100a、電磁波吸収フィルム100b、及び電磁波吸収フィルム100cのプラスチック面にそれぞれ交差角が60°,90°及び60°の二方向の線状痕を形成した以外比較例12と同様にして、図22に示す電磁波吸収体を作製した。10°〜60°の入射角度範囲で、この電磁波吸収体のピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図45に示す。図45から明らかなように、TE波のピーク吸収率は12〜32 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約22〜52 dBであった。この入射角度範囲でTM波のピーク吸収率は全体的に高かった。この結果から、三枚の電磁波吸収フィルムを有する電磁波吸収体の場合でも、最前の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が二枚目の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より大きければ、優れた電磁波吸収能を示すことが分かる。またD1/D2の比を2/1とし、D3/D2の比を2/1とするのは、高い電磁波吸収能を得るのに好ましいことも分かる。

間隔D1、D2及びD3をそれぞれ20 mm、20 mm及び20 mmとし、D1/D2/D3の比を1/1/1とした以外実施例6と同様にして、図22に示す電磁波吸収体を作製した。10°〜60°の入射角度範囲で、この電磁波吸収体のピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図46に示す。図46から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約13〜43 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約16〜39 dBであった。この結果から、三枚の電磁波吸収フィルムを有する電磁波吸収体の場合でも、最前の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が二枚目の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より大きければ、優れた電磁波吸収能を示すことが分かる。ただし、D1/D2の比が2/1で、D3/D2の比が2/1の実施例6より電磁波吸収能は劣っていた。

電磁波吸収フィルム120a、電磁波吸収フィルム120b、及び電磁波吸収フィルム120cの表面抵抗をそれぞれ283Ω、785Ω及び283Ωとした以外実施例6と同様に図22に示す電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図47に示す。図47から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約8〜17 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約17〜25 dBであった。この結果から、線状痕を有する三枚の電磁波吸収フィルムを有する電磁波吸収体の場合でも、最前の電磁波吸収フィルム120aの表面抵抗が二枚目の電磁波吸収フィルム120bの表面抵抗より小さければ、十分に高い電磁波吸収能が得られないことが分かる。

電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗を228Ωとし、電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗を137Ω(Ni薄膜の厚さ20 nm)とした以外比較例1と同じ構成の電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図48に示す。図48から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約10〜38 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約15〜45 dBであった。また10°〜60°の入射角度範囲で2.5 GHzにおける電磁波吸収率を測定した。結果を図49に示す。図49から明らかなように、TE波の吸収率は約7〜16 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約5〜23 dBであった。これらの結果から、前面側の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が後面側の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より50Ω以上大きいと、十分に高い電磁波吸収能が得られることが分かる。

電磁波吸収フィルム100aと電磁波吸収フィルム100bの配置順序を逆にした以外比較例17と同じ構成の電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図50に示す。図50から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約6〜8 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約8〜22 dBであった。また10°〜60°の入射角度範囲で2.5 GHzにおける電磁波吸収率を測定した。結果を図51に示す。図51から明らかなように、TE波の吸収率は約5.5〜7.5 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約7.5〜11.5 dBであった。これらの結果から、前面側の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が後面側の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より小さいと、十分に高い電磁波吸収能が得られないことが分かる。

電磁波吸収フィルムの表面抵抗を500Ωとし、電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗を300Ωとした以外比較例1と同じ構成の電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲で2.5 GHzにおける電磁波吸収率を測定した。結果を図52に示す。図52から明らかなように、TE波の吸収率は約12〜27 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約4〜25 dBであった。これらの結果から、前面側の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が後面側の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より大きいと、2.5 GHzにおいて十分に高い電磁波吸収能が得られることが分かる。

電磁波吸収フィルム100aのプラスチック面に交差角が60°の二方向の線状痕を形成し、電磁波吸収フィルム100bのプラスチック面に交差角が90°の二方向の線状痕を形成した以外比較例19と同じ構成の電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲で5.8 GHzにおける電磁波吸収率を測定した。結果を図53に示す。図53から明らかなように、TE波の電磁波吸収率は約17〜53 dBであり、またTM波の電磁波吸収率は約4〜26 dBであった。この結果から、前面側の電磁波吸収フィルム100aの表面抵抗が後面側の電磁波吸収フィルム100bの表面抵抗より大きいと、線状痕を形成した場合でも、5.8 GHzにおいて十分に高い電磁波吸収能が得られることが分かる。

図6(a) に示すように、785Ωの表面抵抗を有する2枚の電磁波吸収フィルム片100a’と283Ωの表面抵抗を有する1枚の電磁波吸収フィルム片100b’とを隙間なく並べて、443Ωの平均表面抵抗を有する複合電磁波吸収フィルム130aを作製した。同様に、283Ωの表面抵抗を有する2枚の電磁波吸収フィルム片100a’と783Ωの表面抵抗を有する1枚の電磁波吸収フィルム片100b’とを隙間なく並べて、367Ωの平均表面抵抗を有する複合電磁波吸収フィルム130bを作製した。これらの複合電磁波吸収フィルム130a,130bを用いた以外比較例1と同じ構成の電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲で2.5 GHzにおける電磁波吸収率を測定した。結果を図54に示す。図54から明らかなように、TE波の電磁波吸収率は約12〜33 dBであり、またTM波の電磁波吸収率は約3〜19 dBであった。また10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図55に示す。図55から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約16〜40 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約11〜22 dBであった。これらの結果から、複数枚の電磁波吸収フィルム片からなる複合電磁波吸収フィルムを使用しても、前面側の複合電磁波吸収フィルム130aの表面抵抗が後面側の複合電磁波吸収フィルム130bの表面抵抗より大きいと、十分に高い電磁波吸収能が得られることが分かる。

図6(a) に示すように、300Ωの表面抵抗を有する2枚の電磁波吸収フィルム片100a’と500Ωの表面抵抗を有する1枚の電磁波吸収フィルム片100b’とを隙間なく並べて、331Ωの平均表面抵抗を有する複合電磁波吸収フィルム130bを作製した。比較例20で作製した443Ωの平均表面抵抗を有する複合電磁波吸収フィルム130aを、331Ωの平均表面抵抗を有する上記複合電磁波吸収フィルム130bと組合せた以外比較例20と同じ構成の電磁波吸収体を作製し、10°〜60°の入射角度範囲でピーク吸収率及びピーク周波数を比較例1と同様に測定した。結果を図56に示す。図56から明らかなように、TE波のピーク吸収率は約16〜41 dBであり、またTM波のピーク吸収率は約10〜21 dBであった。比較例20のピーク吸収率と比較すると、比較例21のピーク吸収率の方が僅かに高かった。これらの結果から、前面側の複合電磁波吸収フィルム130aの表面抵抗が後面側の複合電磁波吸収フィルム130bの表面抵抗より100Ω以上大きいと、さらに高い電磁波吸収能が得られることが分かる。

100a,100b,100c・・・線状痕のない電磁波吸収フィルム

110a,110b,110c・・・導電体層に線状痕を有する電磁波吸収フィルム

120a,120b,120c・・・プラスチック面に線状痕を有する電磁波吸収フィルム

130・・・線状痕のない複数の電磁波吸収フィルム片からなる複合電磁波吸収フィルム

140,150・・・線状痕を有する複数の電磁波吸収フィルム片からなる複合電磁波吸収フィルム

10,10a,10b,10c・・・プラスチックフィルム

11,11a,11b,11c・・・導電体層(金属薄膜)

12,12a,12b,12c,12d・・・線状痕

13a,13b・・・保護層

2a,2b,2c,2d・・・パターンロール

3a,3b,3c,3d,3e・・・押えロール

30a,30b,30c・・・誘電体

200・・・反射板

Claims (2)

- 電磁波反射体の前に複数枚の電磁波吸収フィルムを誘電体を介して積層してなる電磁波吸収体であって、

各電磁波吸収フィルムはプラスチックフィルムの一方の面に導電体層を形成してなり、

各電磁波吸収フィルムの導電体層は100〜1000Ω/□の範囲内の表面抵抗を有し、 最前の電磁波吸収フィルムの導電体層の表面抵抗はその次の電磁波吸収フィルムの導電体層の表面抵抗より100Ω/□以上大きく、

(a) 前記電磁波吸収フィルムが2枚の場合、第一の電磁波吸収フィルムと第二の電磁波吸収フィルムとの間隔と、前記第二の電磁波吸収フィルムと前記電磁波反射体との間隔との比が100:30〜100:70であり、(b) 前記電磁波吸収フィルムが3枚以上の場合、第一の電磁波吸収フィルムと第二の電磁波吸収フィルムとの間隔と、前記第二の電磁波吸収フィルムと第三の電磁波吸収フィルムとの間隔との比が100:30〜100:70であり、

前記電磁波吸収フィルムのプラスチックフィルム側に不規則な幅及び間隔で実質的に平行な多数の断続的な線状痕が複数方向に形成されており、

前記線状痕の幅は90%以上が0.1〜100μmの範囲内にあって、平均1〜50μmであり、前記線状痕の間隔は0.1〜200μmの範囲内にあって、平均1〜100μmであることを特徴とする電磁波吸収体。 - 請求項1に記載の電磁波吸収体において、各電磁波吸収フィルムの線状痕が二方向に配向しており、その交差角が30〜90°であることを特徴とする電磁波吸収体。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010273039A JP5559668B2 (ja) | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 電磁波吸収体 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010273039A JP5559668B2 (ja) | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 電磁波吸収体 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2012124291A JP2012124291A (ja) | 2012-06-28 |

| JP5559668B2 true JP5559668B2 (ja) | 2014-07-23 |

Family

ID=46505450

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010273039A Active JP5559668B2 (ja) | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 電磁波吸収体 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5559668B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE102023122061A1 (de) | 2022-08-19 | 2024-02-22 | Seiji Kagawa | Absorber für elektromagnetische wellen im nahfeld |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6461416B1 (ja) * | 2018-06-21 | 2019-01-30 | 加川 清二 | 電磁波吸収複合シート |

| JP6404522B1 (ja) * | 2018-07-03 | 2018-10-10 | 加川 清二 | 電磁波吸収複合シート |

| JP6461414B1 (ja) * | 2018-08-02 | 2019-01-30 | 加川 清二 | 電磁波吸収複合シート |

| CN118156152B (zh) * | 2024-05-09 | 2024-07-19 | 日月新半导体(威海)有限公司 | 一种半导体装置及其形成方法 |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000059068A (ja) * | 1998-08-06 | 2000-02-25 | Oji Kako Kk | 透明電波吸収体およびその作製方法 |

| JP2001044750A (ja) * | 1998-12-28 | 2001-02-16 | Tokai Rubber Ind Ltd | 透明電波吸収体 |

| JP4103953B2 (ja) * | 2002-09-11 | 2008-06-18 | 横浜ゴム株式会社 | 吸音機能を有する電波吸収体 |

| CN102046370B (zh) * | 2009-02-13 | 2014-05-14 | 加川清二 | 带线状痕迹的金属薄膜-塑料复合膜及其制造装置 |

-

2010

- 2010-12-07 JP JP2010273039A patent/JP5559668B2/ja active Active

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE102023122061A1 (de) | 2022-08-19 | 2024-02-22 | Seiji Kagawa | Absorber für elektromagnetische wellen im nahfeld |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2012124291A (ja) | 2012-06-28 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5302287B2 (ja) | 電磁波吸収体 | |

| KR101688471B1 (ko) | 선상흔이 형성된 금속 박막-플라스틱 복합 필름 및 그 제조 장치 | |

| JP5542139B2 (ja) | 複合電磁波吸収フィルム | |

| Sheokand et al. | Transparent broadband metamaterial absorber based on resistive films | |

| JP5726903B2 (ja) | 近傍界電磁波吸収体 | |

| JP5771275B2 (ja) | 高い放熱性を有する電磁波吸収フィルム | |

| CN103959927B (zh) | 复合电磁波吸收片 | |

| JP5559668B2 (ja) | 電磁波吸収体 | |

| KR102069556B1 (ko) | 전자기파 흡수 필터 | |

| JP5214541B2 (ja) | 可視光透過性電磁波吸収フィルム及びそれを用いた可視光透過性電磁波吸収体 | |

| JP5107394B2 (ja) | 電磁波吸収体及びそれを用いた内装材 | |

| JP6461416B1 (ja) | 電磁波吸収複合シート | |

| CN117596854A (zh) | 近场电磁波吸收体 | |

| JP5186535B2 (ja) | 透明電磁波吸収フィルム | |

| JP7423172B1 (ja) | 電磁波吸収フィルム及びその製造装置、並びにかかる電磁波吸収フィルムを有する近傍界電磁波吸収体 | |

| TW202508405A (zh) | 電磁波吸收膜及其製造裝置、以及具有該電磁波吸收膜的近場電磁波吸收體 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20130604 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20140207 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140218 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140418 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140603 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140606 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5559668 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313114 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |