JP3978884B2 - ポリウレタン粘着剤組成物及び該組成物を用いた塗工物 - Google Patents

ポリウレタン粘着剤組成物及び該組成物を用いた塗工物 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3978884B2 JP3978884B2 JP24614098A JP24614098A JP3978884B2 JP 3978884 B2 JP3978884 B2 JP 3978884B2 JP 24614098 A JP24614098 A JP 24614098A JP 24614098 A JP24614098 A JP 24614098A JP 3978884 B2 JP3978884 B2 JP 3978884B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- polyurethane

- adhesive composition

- polyol

- sensitive adhesive

- molecular weight

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

Landscapes

- Adhesive Tapes (AREA)

- Polyurethanes Or Polyureas (AREA)

- Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、ポリウレタン粘着剤組成物および該粘着剤組成物を用いたテープ、ラベル、シール、化粧用シート、滑り止めシート、両面粘着テープ等の再剥離性に優れた塗工物に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来のアクリル系粘着剤を用いたテープ、ラベル、シール、化粧用シート、滑り止めシート、両面粘着テープ等の塗工物は、粘着力に優れているが、再剥離性が十分でなく被着体に貼付した後、被着体から剥がした時、被着体への糊残り、粘着力の上昇という問題があった。特に剥がす速度により粘着力が変化し窓ガラス、自動車のガラス等にPETに粘着剤をコーティングしたシートを貼る場合、気泡がなく綺麗に貼るために貼り直しが容易ではなかった。また、粘着力の弱い微粘着にした時、保持力が無くなったり、硬化剤の量により粘着力が非常にばらつくという問題があった。

【0003】

一方、ウレタン系粘着剤を用いたテープ、ラベル、シール、化粧用シート、滑り止めシート、両面粘着テープ等の塗工体は、塗工物に求められる種々の物性は、満足できるものの、樹脂溶液の高粘度化、反応制御、原料コスト等の問題があった。特に、反応の進行に伴う樹脂溶液の相溶性、架橋性を制御することが困難であった。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

本発明はアクリル系粘着剤を用いた塗工物の剥離時の糊残り、粘着力の上昇、安定な微粘着が得にくいといういわゆる再剥離性が悪いという欠点、ウレタン系粘着剤の上記記載の種々の欠点を改善したポリウレタン粘着剤組成物および該粘着剤組成物を用いた再剥離性が十分な塗工物を提供することである。

【0005】

【課題を解決するための手段】

従来は、相溶性及び反応性の異なるポリエステルポリオールとポリエーテルポリオールの様な2種類以上のポリオールモノマーと有機ポリイソシアネート化合物とを単独の触媒存在下で反応させていた。この系では、しばし反応溶液が濁ったり、ゲル化するという問題があった。特に反応温度が100℃以下の時に著しい。そこで反応条件を種々検討した結果、2種類の触媒を用いることにより、反応溶液が濁ったりゲル化したりすることなくポリウレタン樹脂が得られることを見い出した。

【0006】

すなわち、第一の発明は、ポリエステルポリオールとポリエーテルポリオール及び有機ポリイソシアネートとを2種類の触媒の存在下に反応させて得られる末端に水酸基を有するポリウレタンポリオール(A)に多官能イソシアネート化合物(B)を配合してなるポリウレタン粘着剤組成物である。

第二の発明は、2種類の触媒のうち少なくとも1種類が、有機金属系化合物であることを特徴とする第一発明記載のポリウレタン粘着剤組成物である。

第三の発明は、2種類の触媒のうち少なくとも1種類が、有機錫系化合物であることを特徴とする第一発明記載のポリウレタン粘着剤組成物である。

【0007】

第四の発明は、2種類の触媒が、2−エチルヘキサン酸錫、ジブチル錫ジラウレートであることを特徴とする第一発明記載のポリウレタン粘着剤組成物である。

第五の発明は、2−エチルヘキサン酸錫、ジブチル錫ジラウレートの重量比が、2−エチルヘキサン酸錫/ジブチル錫ジラウレート<1であることを特徴とする第四発明記載のポリウレタン粘着剤組成物である。

第六の発明は、ポリウレタンポリオール(A)を得る温度が、100℃以下であることを特徴とする第一発明〜第五発明いずれか記載のポリウレタン粘着剤組成物である。

【0008】

第七の発明は、ポリエステルポリオールの分子量が1,000〜5,000であることを特徴とする第一発明〜第六発明いずれか記載のポリウレタン粘着剤組成物である。

第八の発明は、ポリエーテルポリオールの分子量が1,000〜5,000であることを特徴とする第一発明〜第六発明いずれか記載のポリウレタン粘着剤組成物である。

第九の発明は、ポリエーテルポリオールの一部もしくは全てが,分子量2,500〜3,500であり、かつ1分子中に少なくとも3個以上の水酸基を有することを特徴とする第一発明〜第六発明いずれか記載のポリウレタン粘着剤組成物である。

【0009】

第十の発明は、第一発明〜第九発明いずれか記載のポリウレタン粘着剤組成物の塗工物である。

第十一の発明は、基材が、プラスチックフィルムもしくはプラスチックシートであることを特徴とする第十発明記載の塗工物である。

第十二の発明は、基材が、ポリウレタンであることを特徴とする第十発明記載の塗工物である。

第十三の発明は、基材が、紙であることを特徴とする第十発明記載の塗工物である。

【0010】

第十四の発明は、基材が、ポリウレタン発泡体であることを特徴とする第十発明記載の塗工物である。

【0011】

【発明の実施の形態】

【0012】

本発明に用いるポリエステルポリオールとしては公知のポリエステルポリオールが用いられる。酸成分としてテレフタル酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバチン酸、無水フタル酸、イソフタル酸、トリメリット酸等が挙げられ、グリコール成分としてエチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ブチレングリコール、1,6−ヘキサングリコール、3−メチル−1,5−ペンタンジオール、3,3’−ジメチロールヘプタン、ポリオキシエチレングリコール、ポリオキシプロピレングリコール、1,4−ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、ブチルエチルペンタンジオール、ポリオール成分としてグリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール等が挙げられる。その他、ポリカプロラクトン、ポリ(β−メチル−γ−バレロラクトン)、ポリバレロラクトン等のラクトン類を開環重合して得られるポリエステルポリオール等も挙げられる。ポリエステルポリオールの分子量は低分子量から高分子量まで使用可能であるが、好ましくは分子量が1,000〜5,000のポリエステルポリオール、更に好ましくは分子量2,500〜3,500のポリエステルポリオールを用いる。分子量が1,000以下では反応性が高くなり、ゲル化しやすくなる。また、分子量が5,000以上では反応性が低くなり、さらにはポリウレタンポリオール(A)自体の凝集力が小さくなる。その使用量はポリウレタンポリオール(A)を構成するポリオール中10〜70モル%が好ましい。更に好ましくは、35〜65モル%である。

【0013】

本発明に用いるポリエーテルポリオールとしては公知のポリエーテルポリオールが用いられる。例えば、水、プロピレングリコール、エチレングリコール、グリセリン、トリメチロールプロパン等の低分子量ポリオールを開始剤として用いて、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、テトラヒドロフラン等のオキシラン化合物を重合させることにより得られるポリエーテルポリオール、具体的にはポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等の官能基数が2以上のものが用いられる。ポリエーテルポリオールの分子量は低分子量から高分子量まで使用可能であるが、好ましくは分子量が1,000〜5,000のポリエーテルポリオール、更に好ましくは分子量が2,500〜3,500のポリエーテルポリオールを用いる。分子量が1,000以下では反応性が高くなり、ゲル化しやすくなる。また、分子量が5,000以上では反応性が低くなり、さらにはポリウレタンポリオール(A)自体の凝集力が小さくなる。その使用量はポリウレタンポリオール(A)を構成するポリオール中20〜80モル%が好ましい。更に好ましくは、40〜65モル%である。

【0014】

また、本発明では必要に応じて一部エチレングリコール、1,4−ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、ブチルエチルペンタンジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール等のグリコール類、エチレンジアミン、N−アミノエチルエタノールアミン、イソホロンジアミン、キシリレンジアミン等の多価アミン類も併用することができる。

【0015】

本発明に用いるポリエーテルポリオールは、2官能性のポリエーテルポリオールも用いることができるが、分子量が1,000〜5,000であり、かつ1分子中に少なくとも3個以上の水酸基を有するポリエーテルポリオールを一部もしくは全部用いることにより、更に粘着力と再剥離性のバランスがとれる。分子量が1,000以下で3官能以上のポリオールは反応性が高くなり、ゲル化しやすくなる。また、分子量が5,000以上で3官能以上のポリオールは反応性が低くなり、さらにはポリウレタンポリオール(A)自体の凝集力が小さくなる。好ましくは分子量2,500〜3,500以下で少なくとも3官能以上のポリオールを一部もしくは全部用いる。

【0016】

本発明に用いられる有機ポリイソシアネート化合物としては公知の芳香族ポリイソシアネート、脂肪族ポリイソシアネート、芳香脂肪族ポリイソシアネート、脂環族ポリイソシアネート等が挙げられる。

【0017】

芳香族ポリイソシアネートとしては1,3−フェニレンジイソシアネート、4,4’−ジフェニルジイソシアネート、1,4−フェニレンジイソシアネート、4,4’−ジフェニルメタンジイソシアネート、2,4−トリレンジイソシアネート、2,6−トリレンジイソシアネート、4,4’−トルイジンジイソシアネート、2,4,6−トリイソシアネートトルエン、1,3,5−トリイソシアネートベンゼン、ジアニシジンジイソシアネート、4,4’−ジフェニルエーテルジイソシアネート、4,4’,4”−トリフェニルメタントリイソシアネート等を挙げることができる。

【0018】

脂肪族ポリイソシアネートとしてはトリメチレンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ペンタメチレンジイソシアネート、1,2−プロピレンジイソシアネート、2,3−ブチレンジイソシアネート、1,3−ブチレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソシアネート、2,4,4−トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等を挙げることができる。

【0019】

芳香脂肪族ポリイソシアネートとしてはω,ω’−ジイソシアネート−1,3−ジメチルベンゼン、ω,ω’−ジイソシアネート−1,4−ジメチルベンゼン、ω,ω’−ジイソシアネート−1,4−ジエチルベンゼン、1,4−テトラメチルキシリレンジイソシアネート、1,3−テトラメチルキシリレンジイソシアネート等を挙げることができる。

【0020】

脂環族ポリイソシアネートとしては3−イソシアネートメチル−3,5,5−トリメチルシクロヘキシルイソシアネート、1,3−シクロペンタンジイソシアネート、1,3−シクロヘキサンジイソシアネート、1,4−シクロヘキサンジイソシアネート、メチル−2,4−シクロヘキサンジイソシアネート、メチル−2,6−シクロヘキサンジイソシアネート、4,4’−メチレンビス(シクロヘキシルイソシアネート)、1,4−ビス(イソシアネートメチル)シクロヘキサン、1,4−ビス(イソシアネートメチル)シクロヘキサン等を挙げることができる。

【0021】

また一部上記ポリイソシアネートのトリメチロールプロパンアダクト体、水と反応したビュウレット体、イソシアヌレート環を有する3量体等も併用することができる。

【0022】

本発明に用いられるポリイソシアネートとしては、4,4’−ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、3−イソシアネートメチル−3,5,5−トリメチルシクロヘキシルイソシアネート(イソホロンジイソシアネート)等が好ましい。

【0023】

本発明に用いられる触媒としては公知の触媒を使用することができる。例えば3級アミン系化合物、有機金属系化合物等が挙げられる。

【0024】

3級アミン系化合物としてはトリエチルアミン、トリエチレンジアミン、1,8−ジアザビシクロ(5,4,0)−ウンデセン−7(DBU)等が挙げられる。

【0025】

有機金属系化合物としては錫系化合物、非錫系化合物を挙げることができる。

【0026】

錫系化合物としてはジブチル錫ジクロライド、ジブチル錫オキサイド、ジブチル錫ジブロマイド、ジブチル錫ジマレエート、ジブチル錫ジラウレート(DBTDL)、ジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫スルファイド、トリブチル錫スルファイド、トリブチル錫オキサイド、トリブチル錫アセテート、トリエチル錫エトキサイド、トリブチル錫エトキサイド、ジオクチル錫オキサイド、トリブチル錫クロライド、トリブチル錫トリクロロアセテート、2−エチルヘキサン酸錫等が挙げられる。

【0027】

非錫系化合物としては、例えばジブチルチタニウムジクロライド、テトラブチルチタネート、ブトキシチタニウムトリクロライドなどのチタン系、オレイン酸鉛、2−エチルヘキサン酸鉛、安息香酸鉛、ナフテン酸鉛などの鉛系、2−エチルヘキサン酸鉄、鉄アセチルアセトネートなどの鉄系、安息香酸コバルト、2−エチルヘキサン酸コバルトなどのコバルト系、ナフテン酸亜鉛、2−エチルヘキサン酸亜鉛などの亜鉛系、ナフテン酸ジルコニウムなどが挙げられる。

【0028】

これらの触媒を使用する場合、ポリエステルポリオールとポリエーテルポリオールの2種類のポリオールが存在する系ではその反応性の相違により、単独の触媒の系ではゲル化したり、反応溶液が濁るという問題が生じやすい。2種類の触媒を用いることにより、反応速度、触媒の選択性等が制御可能となり、これらの問題を解決することができる。その組み合わせとしては、3級アミン/有機金属系、錫系/非錫系、錫系/錫系等が用いられるが、好ましくは錫系/錫系、更に好ましくはジブチル錫ジラウレートと2−エチルヘキサン酸錫の組み合わせである。その配合比は重量で2−エチルヘキサン酸錫/ジブチル錫ジラウレート<1である。好ましくは0.2〜0.6である。配合比が1以上では、触媒活性のバランスによりゲル化しやすくなる。これらの触媒使用量はポリオールと有機ポリイソシアネートの総量に対して0.01〜1.0重量%である。

【0029】

本発明に用いられる多官能イソシアネート化合物(B)としては前述の有機ポリイソシアネート化合物及びそれらのトリメチロールプロパンアダクト体、水と反応したビュウレット体、またはイソシアヌレート環を有する3量体等が用いられる。

【0030】

本発明に用いられるポリウレタンポリオール(A)と多官能イソシアネート(B)の配合比は(A)100部(重量部)に対して(B)1〜20部用いられる。1部以下では凝集力が低下し、20部以上では粘着力が低下する。好ましくは2〜10部である。

【0031】

本発明のポリウレタンポリオール(A)を得る反応の温度は100℃以下が好ましい。更に好ましくは85℃〜95℃である。反応温度が100℃以上になると反応速度、架橋構造の制御が困難であり、所定の分子量、化学構造を有するポリウレタンポリオール(A)が得難くなる。

【0032】

本発明に使用される溶剤としては、公知のものを使用できる。例えば、メチルエチルケトン、酢酸エチル、トルエン、キシレン、アセトン等が挙げられる。ポリウレタンポリオール(A)の溶解性、溶剤の沸点等の点から特にトルエンが好ましい。

【0033】

本発明に関わるポリウレタン粘着剤には必要に応じてタルク、炭酸カルシウム、酸化チタン等の充填剤、着色剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、消泡剤、光安定剤等の添加剤を配合しても良い。

【0034】

本発明に関わるポリウレタン粘着剤は、プラスチックフィルム、プラスチックシート、ポリウレタン、紙、ポリウレタン発泡体等である基材に塗工され用いられる。該塗工物は、テープ、ラベル、シール、化粧用シート、滑り止めシート、両面粘着テープ等としてに好適に使用される。

【0035】

本発明におけるプラスチックフィルムまたはプラスチックシートとしては、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、ナイロンフィルム、処理ポリオレフィンフィルム、未処理ポリオレフィンフィルム等が挙げられる。特に密着性、塗工の容易性からPETフィルムまたはシートが好ましい。それらの基材の厚みは15〜100μmであるものが好ましい。また基材への粘着剤の塗工厚みは5〜100μmが好ましい。

【0036】

本発明におけるポリウレタン基材としては、ポリウレタンシート、ポリウレタンフィルム、ポリウレタン成型加工品等が挙げられる。こららの基材の厚みは発泡体の場合も含めて20〜50,000μmであり、基材への塗工厚みは5〜100μmが好ましい。

【0037】

本発明における紙基材としては、普通紙、コート紙、アート紙等が挙げられる。これらの基材の厚みは15〜5,000μmであるものが好ましい。また基材への粘着剤の塗工厚みは5〜100μmが好ましい。

【0038】

以下に合成例について説明する。

【0039】

合成例1

撹拌機、還流冷却管、窒素導入管、温度計、滴下ロートを備えた4口フラスコにポリエステルポリオールP−1010(2官能ポリエステルポリオール、OH価112、分子量1,000、クラレ株式会社製)108g、ポリエーテルポリオールG−2000(3官能ポリエーテルポリオール、OH価112、分子量1,500、旭電化株式会社製)67g、ヘキサメチレンジイソシアネート(住友バイエル株式会社製)25g、トルエン134g、触媒として2−エチルヘキサン酸鉄0.03g、ナフテン酸鉛0.04gを仕込み、90℃まで徐々に昇温し4時間反応を行う。赤外分光光度計(IR)で残存イソシアネート基を確認し消えていたら反応を終了し冷却する。この反応溶液は無色透明で固形分60%、粘度3,000cps、MN(数平均分子量)15,000、MW(重量平均分子量)50,000であった。

【0040】

合成例2

撹拌機、還流冷却管、窒素導入管、温度計、滴下ロートを備えた4口フラスコにポリエステルポリオールF−2010(3官能ポリエステルポリオール、OH価85、分子量2,000、クラレ株式会社製)31g、ポリエーテルポリオールPP−2000(2官能ポリエーテルポリオール、OH価56、分子量2,000、三洋化成工業株式会社製)152g、イソホロンジイソシアネート(ヒュルスジャパン株式会社製)17g、トルエン134g、触媒として2−エチルヘキサン酸鉄0.03g、2−エチルヘキサン酸錫0.02gを仕込み、90℃まで徐々に昇温し3時間反応を行う。IRで残存イソシアネート基を確認し消えていたら反応を終了し冷却する。この反応溶液は無色透明で固形分60%、粘度3,000cps、MN16,000、MW55,000であった。

【0041】

合成例3

撹拌機、還流冷却管、窒素導入管、温度計、滴下ロートを備えた4口フラスコにポリエステルポリオールP−1010(2官能ポリエステルポリオール、OH価112、分子量1,000、クラレ株式会社製)81g、ポリエーテルポリオールG−3000B(3官能ポリエーテルポリオール、OH価56、分子量3,000、旭電化株式会社製)101g、ヘキサメチレンジイソシアネート(住友バイエル株式会社製)19g、酢酸エチル134g、触媒として2−エチルヘキサン酸鉄0.03g、テトラブチルチタネート0.02gを仕込み、75℃まで徐々に昇温し5時間反応を行う。IRで残存イソシアネート基を確認し消えていたら反応を終了し冷却する。この反応溶液は無色透明で固形分60%、粘度3,500cps、MN18,000、MW60,000であった。

【0042】

合成例4

撹拌機、還流冷却管、窒素導入管、温度計、滴下ロートを備えた4口フラスコにポリエステルポリオールP−1010(2官能ポリエステルポリオール、OH価112、分子量1,000、クラレ株式会社製)81g、ポリエーテルポリオールG−3000B(3官能ポリエーテルポリオール、OH価56、分子量3,000、旭電化株式会社製)101g、ヘキサメチレンジイソシアネート(住友バイエル株式会社製)19g、トルエン134g、触媒としてジブチル錫ジラウレート0.05g、2−エチルヘキサン酸錫0.02gを仕込み、90℃まで徐々に昇温し2時間反応を行う。IRで残存イソシアネート基を確認し消えていたら反応を終了し冷却する。この反応溶液は無色透明で固形分60%、粘度3,300cps、MN15,500、MW46,000であった。

【0043】

合成例5

撹拌機、還流冷却管、窒素導入管、温度計、滴下ロートを備えた4口フラスコにポリエステルポリオールP−1010(2官能ポリエステルポリオール、OH価112、分子量1,000、クラレ株式会社製)67g、ポリエーテルポリオールPP−2000(2官能ポリエーテルポリオール、OH価56、分子量2,000、三洋化成工業株式会社製)107g、ヘキサメチレンジイソシアネート(住友バイエル株式会社製)26g、トルエン134g、触媒としてジブチル錫ジラウレート0.03g、2−エチルヘキサン酸錫0.02gを仕込み、90℃まで徐々に昇温し2時間反応を行う。IRで残存イソシアネート基を確認し消えていたら反応を終了し冷却する。この反応溶液は無色透明で固形分60%、粘度3600cps、MN16,500、MW50,000であった。

【0044】

合成例6

撹拌機、還流冷却管、窒素導入管、温度計、滴下ロートを備えた4口フラスコにポリエステルポリオールP−1010(2官能ポリエステルポリオール、OH価112、分子量1,000、クラレ株式会社製)56g、ポリエーテルポリオールPP−2000(2官能ポリエーテルポリオール、OH価56、分子量2,000、三洋化成工業株式会社製)91g、イソホロンジイソシアネート(ヒュルスジャパン株式会社製)21g、タケネートD−140N(イソホロンジイソシアネートトリメチロールプロパンアダクト体、武田薬品工業株式会社製)31g、トルエン134g、触媒としてジブチル錫ジラウレート0.03g、2−エチルヘキサン酸錫0.02gを仕込み、90℃まで徐々に昇温し2時間反応を行う。IRで残存イソシアネート基を確認し消えていたら反応を終了し冷却する。この反応溶液は無色透明で固形分60%、粘度3400cps、MN17,500、MW60,000であった。

【0045】

合成例7

撹拌機、還流冷却管、窒素導入管、温度計、滴下ロートを備えた4口フラスコにポリエステルポリオールP−2010(2官能ポリエステルポリオール、OH価56、分子量2,000、クラレ株式会社製)90g、ポリエーテルポリオールG−2000(3官能ポリエーテルポリオール、OH価85、分子量1,500、旭電化株式会社製)24g、ヘキサメチレンジイソシアネート(住友バイエル株式会社製)17g、酢酸エチル134g、触媒としてジブチル錫ジラウレート0.05gを仕込み、80℃まで徐々に昇温し4時間反応を行う。IRで残存イソシアネート基を確認し消えていたら反応を終了し冷却する。この反応溶液はやや濁った状態で固形分60%、粘度3700cps、MN16,500、MW54,000であった。

【0046】

合成例8

撹拌機、窒素導入管、温度計、滴下ロートを備えた4口フラスコにブチルアクリレート75g、2−エチルヘキシルアクリレート20g、2−ヒドロキシエチルアクリレート5g、酢酸エチル135g、トルエン15g、過酸化ベンゾイル0.2gからなる溶液を還流冷却器を備えた反応器に入れ、窒素ガス気流下80〜85℃にて8時間反応を行う。この溶液は無色透明で固形分39.7%、粘度5,200cpsであった。

【0047】

【実施例】

以下に実施例と比較例について述べる。

【0048】

表1にポリウレタン粘着剤組成を示す。

【0049】

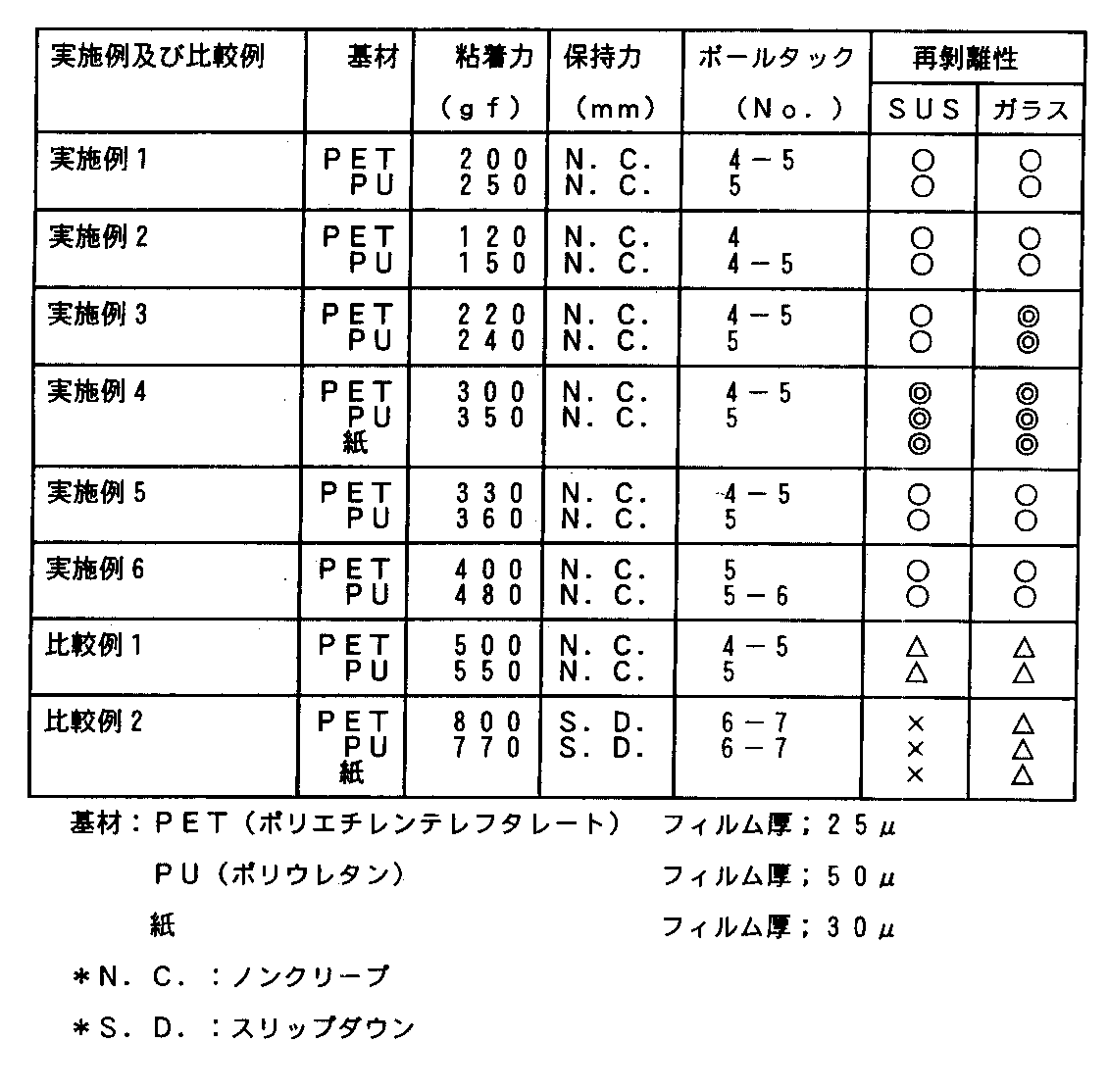

表2に粘着試験及び再剥離性試験結果を示す。

【0050】

試験項目は次ぎの通りである。

塗工方法:上記粘着剤溶液を剥離紙に乾燥塗膜25μmになるように塗工し100℃−2分乾燥し、塗工物を作成する。室温で1週間エージング後、物性を測定した。

粘着力:粘着シートを厚さ0.4mmのステンレス板(SUS304)に23℃−65%RHにて粘着し、JISに準じてロール圧着し20分後、ショッパー型剥離試験器にて剥離強度(180度ピール、引っ張り速度300mm/分;gf/25mm)を測定した。

【0051】

保持力:粘着シートを厚さ0.4mmのステンレス板(SUS304)に貼合わせ面積25mm×25mmとして貼合わせ、JISに準じてロール圧着し、40℃中に20分間放置後に1kgの荷重をかけ、落下するまでの秒数または60分後のずれを測定した。

ボールタック:J.Dow式ローリングボール法にて23℃−65%RHの条件下で測定した。

再剥離性:粘着シートをステンレス板(SUS304)、ガラス板に貼着した後、40℃−65%RHの条件下に放置し、23℃−65%RHに冷却した後、剥離し、糊残り性を官能評価し、剥離後、被着体への糊移行の全くないものを◎、ごくわずかにあるものを○、部分的にあるものを△、完全に移行しているものを×として評価した。

【0052】

【表1】

【0053】

配合は、ポリウレタンポリオール(A)100gに対して多官能イソシアネート化合物(B)を4g添加した。なお、配合は、固形分である。

多官能イソシアネート化合物(B):タケネートD−160N(ヘキサメチレンジイソシアネートトリメチロールプロパンアダクト体 武田薬品工業株式会社製)

【0054】

【表2】

【0055】

以上の結果より、本発明によるポリウレタン粘着剤を用いた塗工物は、再剥離性に優れていることが解る。

【0056】

【発明の効果】

本発明のポリウレタン粘着剤組成物は、合成において2種類の触媒を用いることにより高凝集力で無色透明であり、さらにはアクリル系粘着剤に比べ糊残りが少ないという特徴があり、再剥離性に優れてた塗工物が得られる。

Claims (14)

- ポリエステルポリオールとポリエーテルポリオール及び有機ポリイソシアネートとを2種類の触媒の存在下に反応させて得られる末端に水酸基を有するポリウレタンポリオール(A)に多官能イソシアネート化合物(B)を配合してなるポリウレタン粘着剤組成物。

- 2種類の触媒のうち少なくとも1種類が、有機金属系化合物であることを特徴とする請求項1記載のポリウレタン粘着剤組成物。

- 2種類の触媒のうち少なくとも1種類が、有機錫系化合物であることを特徴とする請求項1記載のポリウレタン粘着剤組成物。

- 2種類の触媒が、2−エチルヘキサン酸錫、ジブチル錫ジラウレートであることを特徴とする請求項1記載のポリウレタン粘着剤組成物。

- 2−エチルヘキサン酸錫、ジブチル錫ジラウレートの重量比が、2−エチルヘキサン酸錫/ジブチル錫ジラウレート<1であることを特徴とする請求項4記載のポリウレタン粘着剤組成物。

- ポリウレタンポリオール(A)を得る温度が、100℃以下であることを特徴とする請求項1〜5いずれか記載のポリウレタン粘着剤組成物。

- ポリエステルポリオールの分子量が1,000〜5,000であることを特徴とする請求項1〜6何れか記載のポリウレタン粘着剤組成物。

- ポリエーテルポリオールの分子量が1,000〜5,000であることを特徴とする請求項1〜6何れか記載のポリウレタン粘着剤組成物。

- ポリエーテルポリオールの一部もしくは全部が,分子量2,500〜3,500であり、かつ1分子中に少なくとも3個以上の水酸基を有することであることを特徴とする請求項1〜6何れか記載のポリウレタン粘着剤組成物。

- 請求項1〜9何れか記載のポリウレタン粘着剤組成物の塗工物。

- 基材が、プラスチックフィルムもしくはプラスチックシートであることを特徴とする請求項10記載の塗工物。

- 基材が、ポリウレタンであることを特徴とする請求項10記載の塗工物。

- 基材が、紙であることを特徴とする請求項10記載の塗工物。

- 基材が、ポリウレタン発泡体であることを特徴とする請求項10記載の塗工物。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP24614098A JP3978884B2 (ja) | 1998-08-31 | 1998-08-31 | ポリウレタン粘着剤組成物及び該組成物を用いた塗工物 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP24614098A JP3978884B2 (ja) | 1998-08-31 | 1998-08-31 | ポリウレタン粘着剤組成物及び該組成物を用いた塗工物 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2000073040A JP2000073040A (ja) | 2000-03-07 |

| JP3978884B2 true JP3978884B2 (ja) | 2007-09-19 |

Family

ID=17144086

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP24614098A Expired - Lifetime JP3978884B2 (ja) | 1998-08-31 | 1998-08-31 | ポリウレタン粘着剤組成物及び該組成物を用いた塗工物 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3978884B2 (ja) |

Families Citing this family (22)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2002047462A (ja) * | 2000-07-31 | 2002-02-12 | Nitto Denko Corp | 両面接着テープ、及びこれを用いた研磨材の固定方法 |

| JP2003049126A (ja) * | 2001-08-02 | 2003-02-21 | Kanebo Ltd | 滑り止めシートおよびそれを用いた滑り止め付製品 |

| DE10317791A1 (de) | 2003-04-16 | 2004-12-02 | Tesa Ag | Haftklebstoff aus Polyurethan für empfindliche Oberflächen |

| DE10317789A1 (de) | 2003-04-16 | 2004-12-02 | Tesa Ag | Haftklebstoff aus Polyurethan |

| JP4539081B2 (ja) * | 2003-11-21 | 2010-09-08 | 東洋インキ製造株式会社 | 帯電防止ポリウレタン粘着剤及びその製造方法 |

| DE102006020482A1 (de) | 2006-04-28 | 2007-10-31 | Tesa Ag | Wieder ablösbarer Haftklebstoff aus Polyurethan |

| JP5707715B2 (ja) * | 2010-03-17 | 2015-04-30 | 東洋インキScホールディングス株式会社 | ウレタン粘着剤 |

| KR101190295B1 (ko) | 2010-11-19 | 2012-10-12 | 주식회사 이에프티코리아 | 종이기재를 이용한 폴리우레탄 계 점착시트의 폴리올 간접코팅법 |

| JP5975775B2 (ja) * | 2012-07-31 | 2016-08-23 | 日東電工株式会社 | 粘着剤 |

| WO2015098270A1 (ja) * | 2013-12-25 | 2015-07-02 | Dic株式会社 | 粘着剤組成物及び粘着フィルム |

| JP6247936B2 (ja) * | 2014-01-10 | 2017-12-13 | 日東電工株式会社 | ウレタン系粘着剤およびそれを用いた表面保護フィルム |

| JP6200838B2 (ja) * | 2014-03-13 | 2017-09-20 | ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 | 粘着剤、粘着シート、および画像表示装置 |

| WO2016043300A1 (ja) * | 2014-09-19 | 2016-03-24 | コスメディ製薬株式会社 | ウレタン系粘着剤組成物 |

| WO2016099937A1 (en) | 2014-12-16 | 2016-06-23 | 3M Innovative Properties Company | Polyurethane pressure-sensitive adhesives |

| WO2017104267A1 (ja) * | 2015-12-17 | 2017-06-22 | Dic株式会社 | ポリウレタン組成物、及び、シート |

| JP6172312B1 (ja) | 2016-02-18 | 2017-08-02 | 東洋インキScホールディングス株式会社 | 再剥離型粘着剤、および表面保護フィルム |

| JP2017222746A (ja) * | 2016-06-14 | 2017-12-21 | ヘンケルジャパン株式会社 | ウレタン粘着剤 |

| JP6098750B1 (ja) | 2016-07-29 | 2017-03-22 | 東洋インキScホールディングス株式会社 | 粘着剤および粘着シート |

| JP6855743B2 (ja) * | 2016-10-14 | 2021-04-07 | 東洋インキScホールディングス株式会社 | 粘着剤および粘着シート |

| CN113717680A (zh) * | 2021-09-16 | 2021-11-30 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 低温快速硫化聚氨酯高温粘合剂及其制备方法和应用 |

| CN115160525A (zh) * | 2022-04-22 | 2022-10-11 | 广东东溢新材料科技有限公司 | 一种聚氨酯树脂及其制备方法和应用 |

| CN116218446A (zh) * | 2022-12-07 | 2023-06-06 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 一种oled制程用保护膜所用的聚氨酯涂层胶及制备方法 |

-

1998

- 1998-08-31 JP JP24614098A patent/JP3978884B2/ja not_active Expired - Lifetime

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2000073040A (ja) | 2000-03-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3978884B2 (ja) | ポリウレタン粘着剤組成物及び該組成物を用いた塗工物 | |

| JP5707715B2 (ja) | ウレタン粘着剤 | |

| JP6070633B2 (ja) | 再剥離型ウレタン粘着剤組成物並びにこれを用いて得られる再剥離可能な粘着フィルム及び光学部品の表面保護用フィルム | |

| JP5194801B2 (ja) | ウレタン樹脂の製造方法および粘着剤 | |

| EP2057203B1 (en) | Silylated polyurethane compositions and adhesives therefrom | |

| JP4770370B2 (ja) | ウレタン樹脂の製造方法および粘着剤 | |

| US8247079B2 (en) | Laminate containing a silylated polyurethane adhesive composition | |

| JP6582513B2 (ja) | ウレタンプレポリマーおよびそれを用いた2液型ウレタン粘着剤 | |

| JP2000256639A (ja) | ポリウレタン粘着剤組成物及び該組成物を用いた塗工物 | |

| JP4893058B2 (ja) | ウレタン樹脂の製造方法および粘着剤 | |

| JP2007262322A (ja) | 両面粘着シートもしくはテープ | |

| JP2000256638A (ja) | ポリウレタン粘着剤組成物 | |

| JP6123145B2 (ja) | 粘着剤および粘着シート | |

| JP6536147B2 (ja) | ウレタンプレポリマー、及びそれを用いた2液型ウレタン粘着剤 | |

| JP2000328035A (ja) | 粘着剤組成物 | |

| JP2000256630A (ja) | 表面保護用シートまたはテープ | |

| JP2000328034A (ja) | ポリウレタン/ウレア粘着剤組成物及びその塗工物 | |

| JP2002038119A (ja) | 感圧性接着剤およびその用途 | |

| JP2007262320A (ja) | ガラス用両面粘着シートもしくはテープ | |

| JP2000256629A (ja) | 再貼付用シート | |

| JP2006199842A (ja) | 粘着組成物および粘着シート | |

| JP2020083901A (ja) | 粘着剤および粘着シート | |

| JP2000256640A (ja) | ポリウレタン粘着剤組成物 | |

| WO2018020803A1 (ja) | 粘着剤および粘着シート | |

| JP2011006568A (ja) | プライマー組成物 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20040604 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20070206 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20070213 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20070605 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20070618 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100706 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110706 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110706 Year of fee payment: 4 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110706 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120706 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120706 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130706 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130706 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140706 Year of fee payment: 7 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| EXPY | Cancellation because of completion of term |