CN1177320C - 复合光学部件及其复合光学单元 - Google Patents

复合光学部件及其复合光学单元Info

- Publication number

- CN1177320C CN1177320C CNB011198680A CN01119868A CN1177320C CN 1177320 C CN1177320 C CN 1177320C CN B011198680 A CNB011198680 A CN B011198680A CN 01119868 A CN01119868 A CN 01119868A CN 1177320 C CN1177320 C CN 1177320C

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- mentioned

- composite optical

- laser

- beam shaping

- incidence

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G11—INFORMATION STORAGE

- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER

- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor

- G11B7/08—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers

-

- G—PHYSICS

- G11—INFORMATION STORAGE

- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER

- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor

- G11B7/12—Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam

- G11B7/125—Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces

- G11B7/127—Lasers; Multiple laser arrays

- G11B7/1275—Two or more lasers having different wavelengths

-

- G—PHYSICS

- G11—INFORMATION STORAGE

- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER

- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor

- G11B7/12—Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam

- G11B7/135—Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector

- G11B7/1353—Diffractive elements, e.g. holograms or gratings

-

- G—PHYSICS

- G11—INFORMATION STORAGE

- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER

- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor

- G11B7/12—Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam

- G11B7/135—Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector

- G11B7/1372—Lenses

-

- G—PHYSICS

- G11—INFORMATION STORAGE

- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER

- G11B2220/00—Record carriers by type

- G11B2220/20—Disc-shaped record carriers

- G11B2220/25—Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is based on a specific recording technology

- G11B2220/2537—Optical discs

- G11B2220/2545—CDs

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Optical Head (AREA)

- Semiconductor Lasers (AREA)

Abstract

一种复合光学部件及复合光学单元。该复合光学部件由透明树脂的成型品组成,并具有从两波长激光二极管所射出的激光的入射面、射出从两波长激光二极管所射出的激光并入射来自光盘的返回光的出射面、把来自光盘的返回光传导到感光部件上的反射面。使入射面成为圆柱形凹面,同时使出射面成为曲率与入射面不同的圆柱形凸面,或使入射面相对于从两波长激光二极管所射出的激光的入射方向倾斜,由此给复合光学部件提供光束整形功能。

Description

技术领域

本发明涉及例如在光盘装置的拾取器本体中包括的复合光学单元,特别是,涉及光束整形部件向包括发光部件的外壳的安装构造。

背景技术

首先,根据图22和图23来说明现有的包括复合光学部件的致密光盘(CD)用的光学单元。图22是现有的光学单元50的局部断面图,图23是现有的光学单元50的局部分解透视图。

如图22所示,该光学单元50由下列部分构成:射出致密光盘用的激光(波长780nm带)的光源46、接收由致密光盘(未图示)所反射的激光的感光部件47、具有光源46和感光部件47的基板部48a、安装固定在基板部48a上以便于包容光源46和感光部件47的侧壁部48b、作为侧壁部48b的开口窗的射出部48d、接合成覆盖射出部48d的玻璃等的透光性的复合光学部件49。

光源46固定粘接在基板部48a上,以便于与复合光学部件49相对,感光部件47接近于光源46而形成在基板部48a的表面上。形成在复合光学部件49上端面上的衍射光栅49a把从光源46射出并由致密光盘所反射的返回光进行衍射并传导到感光部件47的预定的位置上。而且,为了进行由三束法所进行的跟踪控制,在复合光学部件49的下端面上设置作为衍射光栅的光束形成部49b。

复合光学部件49,如图23所示,相对于由基板部48a和侧壁部48b组成的外壳,在与光轴N正交的x方向和y方向以及作为围绕光轴的旋转方向的θ方向上调整光轴。用带有微调机构的夹具(未图示)来保持复合光学部件49,通过操作x方向、y方向以及θ方向的微调机构来进行这些复合光学部件49和外壳的光轴配合。当光轴配合完成之后,该复合光学部件49粘接到外壳的射出部48d上。

发明内容

上述现有例子所涉及的光学单元50必须用包括微调机构的夹具,对x方向、y方向以及θ方向进行复合光学部件49相对于外壳的光轴配合,而且,由于该调整范围是微小的,所以光轴的调整作业非常困难,从而存在难于高效率制造高精度的光学单元50的问题。

而且,在复合光学部件49对外壳的光轴配合结束之后,需要把复合光学部件49粘接到外壳上,因此,从这点看,存在作业工序复杂化的问题。

而且,在现有例子所涉及的光学单元50中,由于不包括用于把从光源46所射出的激光的点形状整形为圆形的光束整形部件,则照射到光盘上的激光功率的浪费较多,而存在不能用于安装要求更大的激光功率的追记型或者重写型光盘来进行信息的记录和重放的光盘装置的问题。在此情况下,如果把三角棱镜和柱面透镜等光束整形部件装入光学单元50,就能克服所涉及的缺陷,但是,当使用包括微调机构的夹具来与上述复合光学部件49相同地进行这些光束整形部件向外壳的装入时,进一步降低了光学单元50的制造效率,因此,要求改善光束整形部件向外壳的安装构造。

为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种复合光学单元,能够容易并且高精度地进行光束整形部件向外壳的安装。

本发明的复合光学单元,在外壳内一体地设置发光部件和光束整形部件,因此,能够减少照射到光盘上的激光功率的浪费,能够适合于例如数字化视频光盘装置等的需要较大的激光功率的光盘装置的光拾取器。而且,在外壳的内表面与光束整形部件之间设置:用于限制光束整形部件相对于从发光部件所射出的激光的光轴的倾斜角度的第一限制装置;用于限制光束整形部件相对于从发光部件所射出的激光的光轴的旋转方向位置的第二限制装置,由此,能够不仅能够把光束整形部件压入外壳内,而且,可以自动完成光束整形部件对激光的光轴的姿势调整,当光束整形部件向外壳中安装时,不需要特别的用于位置调整的夹具,因此,能够容易地进行包括光束整形部件的复合光学单元的装配。

而且,本发明的复合光学单元,在光束整形部件中形成光束整形部和从该光束整形部伸出的凸缘部以及形成在该凸缘部上的限制突出部,在外壳的内表面上形成接触上述凸缘部的端面的台阶部和插入上述限制突出部的限制沟,具有上述台阶部和上述凸缘部的端面来构成上述第一限制装置,同时,具有上述限制沟和上述限制突出部来构成上述第二限制装置,由此,不会使作用在外壳与光束整形部件之间的装配力作用到光束整形部上,而能够防止光束整形部的变形和变位,因此,能够提高包括光束整形部件的复合光学单元的光学特性。

而且,本发明的复合光学单元,作为光束整形部件,使用在光束整形部中形成圆柱形透镜的,同轴地配置该圆柱形透镜的中心轴和从发光部件所射出的激光的光轴,相对于圆柱形透镜的透镜面垂直地射入上述激光,在圆柱形透镜的中心轴方向上射出被光束整形的激光,由此,就能不必增加外壳的径向尺寸,而在外壳内设置光束整形部件,能够紧凑地构成包括光束整形部件的复合光学单元。

而且,本发明的复合光学单元,作为光束整形部件,使用在光束整形部中形成三角棱镜的,相对于该三角棱镜的入射面,倾斜地配置从发光部件所射出的激光的光轴,相对于三角棱镜的入射面倾斜地射入激光,在外壳的中心轴方向上射出被光束整形的激光,由此,能够使外壳的发光部件安装部相对于外壳的光束整形部件安装部和复合光学部件安装部倾斜,而能够简化发光部件相对于发光部件安装部的安装。

而且,本发明的复合光学单元,在构成光束整形部件的凸缘部的外周面上,等间隔地设置压接在外壳的内表面上的至少三个固定用突起,由此,能够通过压入光束整形部件而固定到外壳上,就不需要粘接等其它的固定措施,因此,能够简化包括光束整形部件的复合光学单元的装配。

而且,本发明的复合光学单元,在外壳内一体地设置发光部件和光束整形部件,因此,能够减少照射到光盘上的激光功率的浪费,能够适合于例如数字化视频光盘装置等的需要较大的激光功率的光盘装置的光拾取器。而且,使光束整形装置与从发光部件所射出的激光的入射面、从发光部件所射出的激光的出射面、入射来自光盘的返回光的返回光入射面、把来自光盘的返回光传导到感光部件上的反射面一体地形成,由此,不需要这些部分的相互调整,能够谋求复合光学单元的小型化和装配的简易化。

而且,本发明的复合光学单元,作为光束整形装置,使复合 光学部件的入射面形成为圆柱形的凹面,同时,使该复合光学部件的出射面形成为曲率与上述入射面不同的圆柱形的凸面,由此,能够容易地进行制造和设计,并且,能够容易地制造具有高精度的光束整形功能的复合光学部件。

而且,本发明的复合光学单元,作为光束整形装置,使复合光学部件的入射面相对于从发光部件所射出的激光的入射方向倾斜,由此,能够容易地进行制造和设计,并且,能够容易地制造具有高精度的光束整形功能的复合光学部件。

而且,本发明的复合光学单元,在复合光学部件的入射面上,设置把从发光部件所射出的激光分成多个光束的光衍射装置,由此,能够适合于装入致密光盘来进行信息的重放的光盘装置。

附图说明

下面结合附图对本发明所涉及的复合光学部件及包括它的复合光学单元进行详细说明。

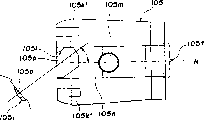

图1是表示第一实施例所涉及的光拾取装置100的示意图;

图2是第一实施例所涉及的两波长激光二极管102的部分断面的透视图;

图3是第一实施例所涉及的复合光学部件105的主视图;

图4是图3的左侧面图;

图5是图3的右侧面图;

图6是从图3的方向6看的图;

图7是第一实施例所涉及的光束整形部件109的平面图;

图8是沿图7的8-8线的断面图;

图9是第一实施例所涉及的外壳106的平面图;

图10是图9的10-10断面图;

图11是图9的左侧面图;

图12是图9的右侧面图;

图13是从图10的方向13看的图;

图14是沿图1中的14-14的局部断面图;

图15是第一实施例所涉及的复合光学部件105的功能示意图;

图16是第二实施例所涉及的复合光学单元的局部断面图;

图17是在第二实施例所涉及的复合光学单元中包括的光束整形部件109的断面图;

图18是表示第三实施例所涉及的光拾取装置100的示意图;

图19是第三实施例所涉及的复合光学部件105的主视图;

图20是第三实施例所涉及的复合光学部件105的功能示意图;

图21是第四实施例所涉及的复合光学单元的局部断面图;

图22是现有的光学单元50的局部断面图;

图23是现有的光学单元50的局部分解透视图。

具体实施方式

下面参照图1至图15详细说明本发明的第一实施例。

如图1所示,光拾取装置100主要由以下部分构成:拾取器本体即载架500、配置在该载架500内的复合光学单元101、平板状的反射镜300、准直透镜400、物镜200。在复合光学单元101中包括光束整形部件109。

光拾取装置100面对光盘例如致密光盘61或者数字化视频光盘(DVD)62而配置,在作为与致密光盘61(数字化视频光盘62)的盘表面正交的方向的聚焦(F)方向和作为致密光盘61(数字化视频光盘62)的半径方向的跟踪(T)方向上可动支撑物镜200。而且,物镜200构成为能够适应于致密光盘61和数字化视频光盘62双方。

复合光学单元101是这样的感光发光一体型光学元件:把激光照射到光盘上,通过接收来自光盘的反射光(返回光),来重放记录在光盘上的信息,或者,向光盘上记录信息。如图1所示,其主要由以下部分构成:作为发光部件的两波长激光二极管102、内置了感光元件104a的感光部件104、复合光学部件105、光束整形部件109、印刷电路板107、这些部件所安装固定的外壳106。

如图2所示,两波长激光二极管102由以下部分组成:圆板状的基体部102a、从基体部102a的一方的平面部102a’突出设置的正方体形的基台102b、定位并固定在基台102b的侧壁表面上的激光器芯片103、安装固定在平面部102a’上由筒状的本体部102c和形成开口部102d’的天板102d组成以包容基台102b的帽部102e、固定成从帽部102e的内侧堵塞开口部102d’的透明的圆板状的玻璃板102f。在具有基体部102a、帽部102e和玻璃板102f而构成的密闭的空间内配置激光器芯片103。在该激光器芯片103中,隔开微小的间隔D形成:射出数字化视频光盘用的短波长(波长650nm带)的激光103a’的光源103a和射出致密光盘用的长波长(波长780nm带)的激光103b’的光源103b。而且,在本实施例中,把间隔D设定为120μm。而且,数字化视频光盘用的650nm带,具体地说,采用635nm或者650nm作为数字化视频光盘标准。

而且,从光源103a,103b分别射出的激光103a’、103b’通过开口部102d’射出,以便在与基体部102a的一方的平面部102a’正交的方向上成为相互平行。而且,激光103a’、103b’的射出位置成为激光器芯片103的顶端表面103’(配置成与平面部102a’相平行)的同一平面上。而且,从与基体部102a的一方的平面部102a’相对侧的另一方的平面部突出设置多个外部连接端子102g(参照图1),通过该外部连接端子102g来进行给激光器芯片103的驱动电流的供电。

而且,在制作两波长激光二极管102的工序中,包括两个光源103a、103b的激光器芯片103在预定的基板表面上通过与半导体处理相类似的处理来进行加工,因此,各个光源103a、103b间的间隔D能够容易地高精度均匀地形成为预定的值。因此,作为离散零件,能够进行大量生产,而且,两波长激光二极管102的成本可以是廉价的。

感光部件104,如图1所示,内置感光元件104a,并且由在该感光元件104a的感光面侧设置感光窗104b’的组件104b和从组件104b突出设置到两侧的外部连接端子104c所构成,通过外部连接端子104c来进行向感光元件104a的电源电压的提供和由感光元件104a所光电变换的信号向外部的输出。

图3至图6所示的复合光学部件105由透明度较高的树脂材料的成型体组成,由光轴N方向的两端面平行地所形成的略圆锥状的基体部105c、从上述两波长激光二极管102所射出的激光的入射面105a、把从上述两波长激光二极管102所射出的激光向着光盘射出的出射面105b、把来自光盘的返回光传导到上述感光元件104a上的反射面105d一体地形成。而且,在本实施例所涉及的复合光学部件105中,基体部105c的两个端面分别成为激光的入射面105a和出射面105b,来自光盘的返回光的入射面兼用做上述出射面105b,来自光盘的返回光射入上述出射面105b。

如图3和图4所示,由上述入射面105a使从两波长激光二极管102所射出的激光衍射,形成用于生成照射在致密光盘上的跟踪控制用以及数据重放用的三束的三束生成用衍射光栅105h,如图6和图8所示,在出射面105b的中央部形成用于把来自光盘的返回光传导到反射面105d上的方形的第一衍射光栅105f。

反射面105d成为相对于复合光学部件105的两端面倾斜的倾斜面,在该反射面105d的表面上,如图3和图4所示,形成用于校正返回光的路径的反射型的第二衍射光栅105g。在由该反射面105d所反射的返回光的通过路径上,平坦表面105n跨过基体部105c的周面而形成。而且,如图6所示,从该平坦表面105n的边缘部,用于进行由像散法所进行的聚焦控制的圆柱面105i形成为与光轴N成预定角度α的沟状,该圆柱面105i的内壁成为返回光出射面105p。

而且,在本实施例所涉及的复合光学部件105中,上述第一衍射光栅105f、第二衍射光栅105g以及三束用衍射光栅105h与上述入射面105a、出射面105b、基体部105c、反射面105d和圆柱面105i一起使用成型模具而一体成型。对于这些衍射光栅105f、105g、105h的功能,在后面进行详细的说明。

基体部105c形成为:从入射面105a到出射面105b侧直径依次变小的略圆锥形,在该基体部105c的前端部形成圆柱状部105j,其圆柱面105j’成为复合光学部件105对外壳106的第一限制部。

如图3和图4所示,在该基体部105c的后端侧即入射面105a和反射面105d的形成部侧的外周面上,具有半圆柱状的外表面的4个突出部105k’在周向大致均等地配置,这些突出部105k’的顶面成为复合光学部件105对外壳106的第二限制部。而且,在该基体部105c的后端面(包含上述入射面105a的一部分和上述反射面105d的一部分)上,如图3、图5和图15所示,在与上述各个突出部105k’相对的部分,以预定深度凹进形成用于缓冲复合光学部件105对外壳106的压入力的空间部105s。而且,如图3至图6所示,在基体部105c的中央部,向下突出形成圆柱状的位置限制突出部105m,其外周面成为复合光学部件105对外壳106的第三限制部。

而且,本实施例的复合光学部件105,把出射面105b和返回光入射面作为同一表面,但是,也可以分别设置出射面和返回光入射面,在该返回光入射面上形成第一衍射光栅。

图7和图8所示的光束整形部件109由透明度高的树脂材料的成型体组成,光束整形部109a、从该光束整形部109a向外伸出的圆盘状的凸缘部109b、从该凸缘部109b的外周面突出的销状限制突出部109c、大致等间隔地突出设置在该凸缘部109b的外周面上的3个半圆柱状的固定用突起109d一体地形成。如图8所示,在光束整形部109a上,形成圆柱形透镜,该圆柱形透镜一面109a”形成为平面状,其相对面(透镜面)109a’形成为圆柱状的凹面。如图7所示,该光束整形部109a形成在凸缘部109b的中心部。上述固定用突起109d在凸缘部109b的厚度方向上分别平行地形成,其顶部成为光束整形部件109对外壳106的第一限制部。而且,如图7所示,限制突出部109c相对于圆柱面109a’的曲率中心轴S-S垂直形成,其周面成为光束整形部件109对外壳106的第二限制部。

上述光束整形部件109,如图2所示,把圆柱面109a’向着两波长激光二极管102侧安装在外壳106内,把从两波长激光二极管102射出的激光的点形状整形为圆形。即,由于从两波长激光二极管102射出的激光的点形状为椭圆形,使其长径方向平行地向着上述曲率中心轴S-S,向光束整形部(圆柱形透镜)109a射入激光,由此,能够扩大激光的短径方向,而把激光的点形状整形为圆形。

图9~图13所示的外壳106由铝模铸制造的块组成,主要由筒状本体部106g、从该筒状本体部106g的两端部分别向外方突出设置的安装部106h,106i组成。在这些安装部106h,106i上分别形成方形的安装面106h’,106i’。

如图10所示,在筒状本体部106g的左端部的内表面上形成用于容纳图2所示的两波长激光二极管102的容纳室106a,接着其,在左端面上凹进形成用于定位并安装两波长激光二极管102的安装坑洞106b。而且,在筒状本体部106g的大致中央部的内表面上凹进形成用于定位并安装图7和图8所示的光束整形部件109的台阶部106m。而且,在筒状本体部106g的右端部的内表面上形成用于容纳图3至图6所示的复合光学部件105的容纳室106c,在其两端侧分别形成插入形成在上述复合光学部件105上的第一限制部(圆柱面105j’)的第一限制接受部106j和插入形成在上述复合光学部件105上的第二限制部(突出部105k’)的第二限制接受部106k。这些各个容纳室106a,106c和台阶部106m相对于中心轴N’同心地形成。

上述台阶部106m形成为这样的位置:当接触到光束整形部件109的凸缘部109b时,把光束整形部109a设定到两波长激光二极管102与复合光学部件105之间的预定位置上。而且,上述台阶部106m的光束整形部件设定侧的直径形成为比外接作为光束整形部件109对外壳106的第一限制部的固定用突起109d的顶端的外接圆的直径略小的直径,通过压入光束整形部件109能够进行固定。

用于容纳上述复合光学部件105的容纳室106c形成为这样的圆锥面状:用于容纳上述两波长激光二极管102的容纳部106k侧的直径较大,延伸至安装面106i’侧而依次减小直径。而且,第一限制接受部106j的直径被设定为这样的尺寸:能够高精度地嵌合复合光学部件105(参照图3)的圆柱状部105j(直径D1),第二限制接受部106k的直径被设定为这样的直径:稍稍小于外接设在复合光学部件105的后端部105k上的各个突出部105k’的顶端的外接圆的直径D2(参照图4),通过压入复合光学部件105能够进行固定。

在上述容纳室106c的前端部形成用于在中心轴N’方向定位复合光学部件105的定位部即顶触面106c’。在该顶触面106c’上开设圆形的开口部106f,以使设在复合光学部件105上的第一衍射光栅105f从前方露出。

而且,在上述筒状本体部106g上,如图10和图13所示,形成在上述容纳室106a,106c和台阶部106m上贯通的U字形的位置限制沟106d和与该位置限制沟106d的后端相连接并在上述容纳室106a的后端贯通的扇形的导向沟106d’。上述位置限制沟106d的沟宽度被设定为这样的预定的尺寸:突出设置在上述光束整形部件109上的限制突出部109c的外周面和突出设置在复合光学部件105上的位置限制突出部105m的外周面能够高精度地嵌合。而且,在接近该筒状本体部106g的上述位置限制沟106d的部分形成用于配置感光部件104的配置面106e。该配置面106e,如图1所示,当在上述安装部106h,106i的安装面106h’,106i’上安装电连接感光部件104的印刷电路板107时,在上述各个安装面106h’,106i’之间形成所需要的台阶,以使感光部件104不会影响外壳106。

而且,用于外壳106的块不仅可以由铝模铸件构成,也可以由锌模铸件、镁合金或者其它金属等构成。

以下,参照图1来对两波长激光二极管102、感光部件104、复合光学部件105和光束整形部件109向外壳106的安装方法进行说明。

在把位置限制突出部105m与形成在外壳106上的导向沟106d’的开口部对齐的状态下,从外壳106的安装坑洞106b插入复合光学部件105,用未图示的所需要的夹具,均匀地压紧除入射面105a的衍射光栅105h外的表面,由此,该基体部105c嵌入容纳室106c内。接着,在出射面105b的外缘部接触到形成在外壳106的容纳室106c中的顶触面106c’的阶段中,完成中心轴N’方向对外壳106的定位。

此时,设在基体部105c上的圆柱状部105j被嵌合在容纳室106c的第一限制接受部106j上,因此,基体部105c的圆柱状部105j的圆柱面105j’(限制面,参照图3)接触到第一限制接受部106j上,与基体部105c的前端部中的光轴N正交的方向的位置限制被高精度地完成。而且,与此同时,基体部105c的后端部105k被压入设在容纳室106c上的第二限制接受部106k。此时,如图15所示,形成在后端部105k的外周面上的各个突出部105k’分别成为均匀压紧的状态,各个突出部105k’的顶端面(限制面)与第二限制接受部106k相接触,与基体部105c的后端部105k中的中心轴N’正交的方向的位置限制被高精度地完成,同时,防止了复合光学部件105从容纳室106c的脱离。而且,通过把复合光学部件105嵌入设在外壳106上的容纳室106c,形成在复合光学部件105上的位置限制突出部105m被导向到形成在外壳106中的导向沟106d’中,被嵌入位置限制沟106d,因此,绕中心轴N’的旋转方向的位置限制被高精度地完成。

这样,本实施例的复合光学单元101,不仅可以把复合光学部件105嵌入外壳106,而且可以进行复合光学部件105对外壳106的中心轴N’方向的位置限制、与中心轴N’正交的方向的位置限制、绕中心轴N’的旋转方向的位置限制,因此,能够容易并且高精度地进行复合光学单元101的装配。而且,本实施例的复合光学单元101,在与复合光学部件105中的突出部105k’的形成部相对应的部分凹进形成空间部105s,因此,当把各个突出部105k’的顶端面(限制面)接触到第二限制接受部106k上时,各个突出部105k’的形成部在空间部105s侧弹性变形,由此,其压入力被缓和,能够防止超过必要的压入力作用到复合光学部件105上,能够防止光学功能部的变形,特别是第二衍射光栅105g和三束用衍射光栅105h的变形。

在把从凸缘部109b的外周面突出的销状限制突出部109c与形成在外壳106上的导向沟106d’的开口部相对齐的状态下,从外壳106的安装坑洞106b插入光束整形部件109,用未图示的所需要的夹具,均匀地压紧凸缘部109b的一面,由此,被嵌入到形成在外壳106的大致中央部内表面上的台阶部106m中。接着,在与凸缘部109b的压紧侧的相对面接触到台阶部106m的阶段中,对外壳106的中心轴N’方向的定位被完成。

而且,与此同时,形成在凸缘部109b的外周面上的三个半圆柱状的固定用突起109d的顶部(第一限制部)被压入外壳106的内表面,因此,与中心轴N’正交的方向的位置限制被高精度地完成,同时,防止光束整形部件109从台阶部106m脱落。而且,随着光束整形部件109对外壳106的插入动作,从凸缘部109b的外周面所突出的限制突出部109c(第二限制部)被引导到形成在外壳106上的导向沟106d’中,而被嵌入位置限制沟106d,因此,绕中心轴N’的旋转方向的位置限制以高精度地完成。

这样,本实施例的复合光学单元101,不仅可以把光束整形部件109嵌入外壳106,而且可以进行光束整形部件109对外壳106的中心轴N’方向的位置限制、与中心轴N’正交的方向的位置限制、绕中心轴N’的旋转方向的位置限制,因此,能够容易并且高精度地进行复合光学单元101的装配。

两波长激光二极管102,把其帽部102e(参照图2)插入外壳106的容纳室106a内,把基体部102a嵌入形成在外壳106上安装坑洞106b中,由此,固定到外壳106上。由此,如图15所示,能够使从两波长激光二极管102所射出的激光的光轴N自动地与外壳106的中心轴N’相对齐,能够使从两波长激光二极管102所射出的激光射入到光束整形部109a的中心上,因此,能够把激光的点形状整形为圆形。

感光部件104,如图1和图15所示,通过印刷电路板107安装在外壳106上。该感光部件104对印刷电路板107的安装这样进行:把组件104b的感光窗104b’侧穿过设在印刷电路板107上的通孔107a,把外部连接端子104c夹持到形成在印刷电路板107表面上的夹持部(未图示)上。而且,可以根据需要,用粘接剂把组件104b坚固粘接到印刷电路板107或者外壳106上。而且,固定感光部件104的印刷电路板107,在配置成感光窗104b’与形成在外壳106上的位置限制沟106d相对的状态下,被承载在安装部106h,106i的各个安装面106h’,106i’上,用螺栓108进行螺旋固定,而固定到外壳106上。而且,搭载感光部件104的印刷电路板107,当通过预定的基准光学系统从光源103a,103b所射出的激光103a’,103b’所对应的来自光盘的返回光预先由第一衍射光栅105f和第二衍射光栅105g进行衍射时,调整为最适当地引导到感光元件104a的预定位置P上,然后,固定在安装面106h”,106i’上。

下面对光拾取装置100所进行的数字化视频光盘62和致密光盘61的重放动作进行说明。

在上述构成中,当重放数字化视频光盘62时,如图1所示,从两波长激光二极管102的光源103a射出的激光103a’透过形成在复合光学部件105的入射面105a上的三束用衍射光栅105h而变换为三束,然后,透过第一衍射光栅105f,从出射面105b射出。

接着,该激光103a’通过配置成与激光103a’的行进方向成45度的反射镜300而使其角度偏向90度,并射入配置在反射镜300的上方的平行光管透镜400中。接着,通过该平行光管透镜400而成为大致平行光的激光103a’射入物镜200。通过物镜200的聚光作用,成像在数字化视频光盘62的信息记录面上。

然后,由数字化视频光盘62所反射的激光(返回光)103a’再次透过物镜200,并透过平行光管透镜400,由反射镜300所反射,然后,射入形成在图1所示的返回光入射面即形成在出射面105b上的第一衍射光栅105f,成为衍射成预定的衍射角度的一次衍射光的返回光103a’-2。返回光103a’-2接着被形成在复合光学部件105上的返回光反射面105d所反射,而入射到圆柱面105i中,从返回光出射面105p射出。而且,射出的返回光103a’-2通过位置限制沟106d(参照图8,图11),而入射到感光部件104的感光元件104a中的感光位置P上。

此时,由感光元件104a所接受的返回光103a’-2被进行光电变换,由此,通过把与数字化视频光盘62的信息记录面的信号相对应的电流输出变换为电压信号而生成重放信号,从感光部件104的外部连接端子104b被输出,通过印刷电路板107而传导到外部。而且,由感光元件104a所接受的返回光103a’-2的一部分被用于聚焦和跟踪控制。

另一方面,当重放致密光盘61时,从两波长激光二极管102的光源103b射出的激光103b’,如图1所示,透过形成在复合光学部件105的入射面105a上的三束用衍射光栅105h而变换为三束,然后,透过第一衍射光栅105f,从出射面105b射出。接着,该激光103b’与数字化视频光盘62时相同被传导到物镜200,通过物镜200的聚光作用,成像在致密光盘61的信息记录面上。

然后,由致密光盘61所反射的返回光103b’再次透过物镜200、平行光管透镜400,并由反射镜300所反射,然后,射入第一衍射光栅105f,成为衍射成预定的衍射角度的一次衍射光的返回光103b’-2。返回光103b’-2接着被形成在复合光学部件105上的返回光反射面105d”所反射,射入圆柱面105i。在圆柱面105i中,返回光103b’-2提供用于聚焦控制的像散法,射出返回光出射面105p,而通过位置限制沟106d(参照图10,图13),而由感光元件104a中的感光位置P所接受。此时,由感光元件104a所接受的返回光103b’-2被进行光电变换,由此,通过把与致密光盘61的信息记录面的信号相对应的电流输出变换为电压信号,而形成重放信号,从感光部件104的外部连接端子104b被输出,通过印刷电路板107,传导到外部。而且,由感光元件104a所接受的返回光103b’-2的一部分被用于像散法所进行的聚焦控制和三束所进行的跟踪控制。

而且,在光拾取装置100中,可以在出射面105b与物镜200之间的光路中设置限制从出射面105b射出的激光103a’,103b’的光束的直径的波长滤光镜等。

下面对复合光学部件105中包括各个衍射光栅105f、105g、105h的功能进行说明。

如图15所示,与从复合光学部件105的出射面105b射出的激光103a’,103b’相对应的分别来自数字化视频光盘62和致密光盘61的返回光分别由形成在出射面105b上的第一衍射光栅105f所衍射,而成为返回光103a’-2和返回光103b’-2。此时,由于对应于致密光盘61的返回光103b’-2的波长长于对应于数字化视频光盘62的返回光103a’-2的波长,因此,返回光103b’-2的衍射角度,大于返回光103a’-2的衍射角度(利用这样的原理:在衍射光栅中,波长越长,衍射角度越大)。

而且,利用该衍射角度的差,使在被衍射之前激光103a’、103b’各自的光轴间距离为D的状态,当返回光103a’-2、返回光103b’-2到达返回光反射面105d”时,两者的到达位置相一致。

但是,在复合光学部件105的返回光反射面105d”中,把返回光103a’-2、返回光103b’-2简单地反射,由于双方的激光的入射角不同,就不能使两个返回光103a’-2、返回光103b’-2相一致地向着感光元件104a的感光位置P。为了校正此点,在返回光反射面105d”上设置第二衍射光栅105g。即,利用入射到第二衍射光栅105g中的返回光103a’-2和返回光103b’-2再次由波长不同所产生的衍射角度的差,来使由返回光反射面105d”反射的返回光103a’-2和返回光103b’-2双方的光轴相一致。

这样,能够把由第一衍射光栅105f分别所衍射的返回光103a’-2和返回光103b’-2校正为都由感光元件104a的感光位置P所接受,即使使用2波长的光源103a、103b,也能用具有一个感光元件104a的感光部件来接受双方的激光。

如上述那样,本实施例所涉及的复合光学单元101,如图1所示,具有安装在光拾取装置100上的外壳106,在外壳106中安装固定两波长激光二极管102和感光部件104以及复合光学部件105,两波长激光二极管102具有发射数字化视频光盘用的短波长激光的激光二极管103a和发射致密光盘用的长波长激光二极管103b,复合光学部件105设置了:从两波长激光二极管102射出的光入射的入射面105a和射出的出射面105b、对由设在出射面105b上的光盘D1(D2)所反射的返回光进行衍射的第一衍射光栅105f、把由第一衍射光栅105f所衍射的返回光反射到感光部件104上的反射面105d,同时在反射面105d上还设置了使波长不同的光的光轴相一致而成像到感光部件104的感光位置P上的第二衍射光栅105g,因此,能够用一个复合光学单元101来适合于使用两个不同波长的光拾取装置100。而且,感光部件104可以为一个,能够仅调整该感光部件104来进行位置配合,因此,不会使调整工序中的成本增加。而且,使从两波长激光二极管102所射出的激光的出射面105b与入射来自光盘的返回光的返回光入射面处于相同平面上,因此,从这点来看,能够简化构成。

而且,两波长激光二极管102由基体部102a、由帽部102e和玻璃板102f构成的组件、从基体部102a突出设置的外部连接端子102g所构成,感光部件104是由内置了感光元件104a的组件104b和设在该组件104b上的外部连接端子104c所构成的所谓分立部件,使用分别以单体廉价制造的部件来构成复合光学单元101,因此,各部件的处理变得容易,并且,向外壳106的装配作业变得容易,能够降低部件成本和加工费。

而且,用廉价的树脂材料来形成复合光学部件105,同时,在复合光学部件105成型时,同时一体形成第一和第二衍射光栅105f,105g、三束用衍射光栅105h、圆柱面105i,因此,成型时间可以缩短,能够进一步降低复合光学部件105的制造成本。

而且,在外壳106内包括光束整形部件109,因此,能够减少照射到光盘上的激光功率的浪费,而能够适合于例如数字化视频光盘装置等需要较大的激光功率的光盘装置的光拾取器。

而且,在光束整形部件109中,形成:光束整形部109a、从该光束整形部109a向外伸出的圆盘状的凸缘部109b、形成在该凸缘部109b上的限制突出部109c,在外壳106的内表面上,形成顶触上述凸缘部109b的端面的台阶部106m和插入上述限制突出部109c的位置限制沟106d,使用上述台阶部106m和上述凸缘部109b的端面来构成第一限制装置,同时,使用上述位置限制沟106d和上述限制突出部109c来构成第二限制装置,因此,仅通过把光束整形部件109压入到外壳106内,就能自动完成光束整形部件109对激光光轴的姿势调整,当向外壳106中装配光束整形部件109时,不需要特别的位置调整用的夹具,因此,能够简化包括光束整形部件109的复合光学单元101的装配,同时,不会使作用在外壳106与光束整形部件109之间的装配力作用到光束整形部109a上,而能够防止光束整形部109a的变形和变位,因此,能够提高包括光束整形部件109的复合光学单元101的光学特性。

而且,本实施例所涉及的复合光学单元,使用在光束整形部109a中形成的圆柱形透镜作为光束整形部件109,同轴配置该圆柱形透镜的中心轴和从两波长激光二极管102所射出的激光的光轴,相对于圆柱形透镜的透镜面,垂直入射激光,以使进行了光束整形的激光从圆柱形透镜的中心轴方向射出,因此,就能不必增加外壳106的径向尺寸,而在外壳106内设置光束整形部件109,能够紧凑地构成包括光束整形部件109的复合光学单元。

下面,根据图16和图17来说明本发明所涉及的复合光学单元的第二实施例。图16是第二实施例所涉及的复合光学单元101的断面图,图17是在第二实施例所涉及的复合光学单元101中所包括的光束整形部件109的主要部分放大断面图。

如图16和图17所示,本实施例的复合光学单元101的特征在于:在光束整形部109a中包括形成为三角棱镜的光束整形部件109。光束整形部109a(三角棱镜),如图17所示,激光束的入射面109a’形成在相对于中心轴N’倾斜的倾斜面上,激光的出射面109a”形成在相对于中心轴N’垂直的平面上,以使从两波长激光二极管102所射出的激光的短径方向向着入射面109a’的倾斜方向而进行入射,由此,能够把从出射面109a”所射出的激光的点形状整形为圆形。即,如上述那样,由于从两波长激光二极管102所射出的激光的点形状为椭圆形,则通过使其短径方向向着入射面109a’的倾斜方向进行入射,而扩大了激光的短径方向,而能够把激光的点形状整形为圆形。

入射面109a’相对于出射面109a”的倾斜角度θ,在光束扩大率为m并且构成复合光学部件105的树脂材料的折射率为n时,可以用下式求出:

θ=sin-1{(m2-1)/(n2m2-1)}

从该式,作为一个例子,当m=2.5,n=1.5时,θ=39.3。

本例的复合光学单元101所涉及的外壳106,如图16所示,相对于用于设定光束整形部件109的台阶部106m和复合光学部件105的容纳室106c,两波长激光二极管102的容纳室106a倾斜设置,在容纳室106a中插入两波长激光二极管102的帽部102e,在安装坑洞106b中嵌入两波长激光二极管102的基体部102a,由此,能够使从两波长激光二极管102所射出的激光相对于光束整形部109a的入射面109a’以得到所需要的光束整形效果的所需要的入射角度进行入射。

对于其它部分,由于与第一实施例所涉及的复合光学单元101和光束整形部件109相同,因此,对相对应的部分使用相同标号而省略其说明。

本例的复合光学单元101除了具有与第一实施例所涉及的复合光学单元101相同的效果之外,使用在光束整形部109a中所形成的三角棱镜来作为光束整形部件109,相对于该三角棱镜的入射面,倾斜配置从两波长激光二极管102所射出的激光的光轴,相对于三角棱镜的入射面,倾斜地入射上述激光,以使整形后的激光在上述外壳106的中心轴方向射出,因此,能够使外壳106中的两波长激光二极管102的安装部相对于外壳106中的光束整形部件109的安装部以及复合光学部件105的安装部倾斜,能够简化两波长激光二极管102向所需要的安装部的安装。

此外,在上述实施例中,使用具有波长不同的两个光源103a,103b的两波长激光二极管102作为发光部件,但是,也可以使用仅包括一个光源的发光部件,也可以使用具有波长不同的3个以上的光源的发光部件。

而且,在上述第一实施例中,在光束整形部109a中使用圆柱形透镜作为光束整形部件109,在上述第二实施例中,在光束整形部109a中使用三角棱镜作为光束整形部件109,取代上述构成,可以在光束整形部109a中设置例如圆形衍射光栅等其它的光束整形装置。

下面使用图18~图20以及第一实施例的图来说明本发明的第三实施例。

图18是包括第三实施例所涉及的复合光学单元的光拾取装置100的构成图,图19是第三实施例所涉及的复合光学部件105的主视图,图20是用于说明复合光学部件105的功能的示意图。

如图18所示,光拾取装置100主要由以下部分构成:拾取器本体即载架500、配置在该载架500内的复合光学单元101、平板状的反射镜300、准直透镜400、物镜200。在复合光学单元101中包括复合光学部件105。

光拾取装置100面对光盘例如致密光盘61或者数字化视频光盘62而配置,在作为与致密光盘61(数字化视频光盘62)的盘表面正交的方向的聚焦(F)方向和作为致密光盘61(数字化视频光盘62)的半径方向的跟踪(T)方向上可动支撑物镜200。而且,物镜200构成为能够适应于致密光盘61和数字化视频光盘62双方。

复合光学单元101是这样的感光发光一体型光学元件:把激光照射到光盘上,通过接收来自光盘的反射光(返回光),来重放记录在光盘上的信息,或者,向光盘上记录信息。如图1所示,其主要由以下部分构成:作为发光部件的两波长激光二极管102、内置了感光元件104a的感光部件104、复合光学部件105、印刷电路板107、这些部件所安装固定的外壳106。

两波长激光二极管102,与第一实施例相同,如图2所示,由以下部分组成:圆板状的基体部102a、从基体部102a的一方的平面部102a’突出设置的正方体形的基台102b、定位并固定在基台102b的侧壁表面上的激光器芯片103、安装固定在平面部102a’上由筒状的本体部102c和形成开口部102d’的天板102d组成以包容基台102b的帽部102e、固定成从帽部102e的内侧堵塞开口部102d’的透明的圆板状的玻璃板102f。在具有基体部102a、帽部102e和玻璃板102f而构成的密闭的空间内配置激光器芯片103。在该激光器芯片103中,隔开微小的间隔D形成:射出数字化视频光盘用的短波长(波长650nm带)的激光103a’的光源103a和射出致密光盘用的长波长(波长780nm带)的激光103b’的光源103b。而且,在本实施例中,把间隔D设定为120μm。而且,数字化视频光盘用的650nm带,具体地说,采用635nm或者650nm作为数字化视频光盘标准。

而且,从光源103a,103b分别射出的激光103a’、103b’通过开口部102d’射出,以便于在与基体部102a的一方的平面部102a’正交的方向上成为相互平行的。而且,激光103a’、103b’的射出位置成为激光器芯片103的顶端表面103’(配置成与平面部102a’相平行)的同一平面上。而且,从与基体部102a的一方的平面部102a’相对侧的另一方的平面部突出设置多个外部连接端子102g(参照图18),通过该外部连接端子102g来进行给激光器芯片103的驱动电流的供电。

而且,在制作两波长激光二极管102的工序中,包括两个光源103a、103b的激光器芯片103在预定的基板表面上通过与半导体处理相类似的处理来进行加工,因此,各个光源103a、103b间的间隔D能够容易地以高精度均匀地形成为预定的值。因此,作为离散零件,能够进行大量生产,因此,两波长激光二极管102的成本可以是廉价的。

感光部件104,如图18所示,内置感光元件104a,并且由在该感光元件104a的感光面侧设置感光窗104b’的组件104b和从组件104b突出设置到两侧的外部连接端子104c所构成,通过外部连接端子104c来进行向感光元件104a的电源电压的提供和由感光元件104a所光电变换的信号向外部的输出。

图19所示的复合光学部件105,与第一实施例相同,由透明度较高的树脂材料的成型体组成,由光轴N方向的两端面平行地所形成的略圆锥状的基体部105c、从上述两波长激光二极管102所射出的激光的入射面105a、把从上述两波长激光二极管102所射出的激光向着光盘射出的出射面105b、把来自光盘的返回光传导到上述感光元件104a上的反射面105d一体地形成。而且,本实施例所涉及的复合光学部件105,来自光盘的返回光的入射面兼用做上述出射面105b,来自光盘的返回光射入上述出射面105b。

入射面105a形成为圆柱形的凹面,出射面105b的曲率与入射面105a不同,并且形成为:曲面的中心轴方向配置成与入射面105a相平行的圆柱形的凸面。这些入射面105a和出射面105b的曲率,在把从两波长激光二极管102所射出的激光的短径方向向着该入射面105a的中心轴方向射入入射面105a的中心时,被调整成使从出射面105b所射出的激光的点形状成为圆形的。例如,当复合光学部件105的两端面的距离为4mm时,通过使入射面105a成为焦点距离为2.6的凹面,使出射面105b成为焦点距离为6.6的凸面,就能把从上述两波长激光二极管102所射出的激光的点形状整形为圆形。即,由于从两波长激光二极管102所射出的激光的点形状为椭圆形的,则通过使其短径方向向着入射面105a的中心轴方向来入射,就能与在入射面105a与出射面105b平行地形成的复合光学部件的激光入射侧或者出射侧配置了圆柱形透镜的情况相同,把从出射面105b所射出的激光的点形状整形为圆形的。

而且,如第一实施例的图4所示,在上述入射面105a上,使从两波长激光二极管102所射出的激光衍射,形成用于生成照射在致密光盘上的跟踪控制用以及数据重放用的三束的三束生成用衍射光栅105h。

如图5所示,在出射面105b的中央部形成用于把来自光盘的返回光传导到反射面105d上的方形的第一衍射光栅105f。

反射面105d成为相对于复合光学部件105的两端面倾斜的倾斜面,在该反射面105d的表面上,如图4所示,形成用于校正返回光的路径的反射型的第二衍射光栅105g。在由该反射面105d所反射的返回光的通过路径上,平坦表面105n跨过基体部105c的周面而形成。而且,如图6所示,从该平坦表面105n的边缘部,用于进行由像散法所进行的聚焦控制的圆柱面105i形成为成为与光轴N成预定角度α的沟状,该圆柱面105i的内壁成为返回光出射面105p。

而且,在本实施例所涉及的复合光学部件105中,上述第一衍射光栅105f、第二衍射光栅105g以及三束用衍射光栅105h与上述入射面105a、出射面105b、基体部105c、反射面105d和圆柱面105i一起使用成型模具而一体成型。对于这些衍射光栅105f、105g、105h的功能,在后面进行详细的说明。

基体部105c形成为:从入射面105a到出射面105b侧直径依次变小的略圆锥形,在该基体部105c的前端部形成圆柱状部105j,其圆柱面105j’成为对外壳106的第一限制部。

如图4所示,在该基体部105c的后端侧即入射面105a和反射面105d的形成部侧的外周面上,具有半圆柱状的外表面的4个突出部105k’在周向大致均等地配置,这些突出部105k’的柱状面成为对外壳106的第二限制部。而且,在该基体部105c的后端面(包含上述入射面105a的一部分和上述反射面105d的一部分)上,如图4和图14所示,在与上述各个突出部105k’相对的部分,以预定深度凹进形成用于缓冲复合光学部件105对外壳106的压入力的空间部105s。

而且,如图19所示,在基体部105c的中央部,向下突出形成圆柱状的位置限制突出部105m。

而且,本实施例的复合光学部件105,把出射面105b和返回光入射面作为同一平面,但是,也可以分别设置出射面和返回光入射面,在该返回光入射面上形成第一衍射光栅。

图9~图13所示的外壳106由铝模铸制造的块组成,主要由筒状本体部106g、从该筒状本体部106g的两端部分别向外方突出设置的安装部106h,106i组成。在这些安装部106h,106i上分别形成方形的安装面106h’,106i’。

如图10所示,在筒状本体部106g的左端部的内表面上形成用于容纳图2所示的两波长激光二极管102的容纳室106a,接着其,在左端面上凹进形成用于定位并安装两波长激光二极管102的安装坑洞106b。另一方面,在筒状本体部106g的右端部的内表面上,形成用于容纳土19所示的复合光学部件105的容纳室106c,在其两端侧分别形成插入形成在上述复合光学部件105上的第一限制部(圆柱面105j’)的第一限制接受部106j和插入形成在上述复合光学部件105上的第二限制部(突出部105k’)的第二限制接受部106k。这些各个容纳室106a,106c相对于中心轴N’同心地形成。

用于容纳上述复合光学部件105的容纳室106c形成为这样的圆锥面状:用于容纳上述两波长激光二极管102的容纳部106k侧的直径较大,延伸至安装面106i’侧而依次减小直径。而且,第一限制接受部106j的直径被设定为这样的尺寸:能够高精度地嵌合复合光学部件105(参照图19)的圆柱状部105j(直径D1),第二限制接受部106k的直径被设定为这样的预定尺寸:短于外接设在复合光学部件105的后端部105k上的各个突出部105k’的顶端的外接圆的直径D2(参照图4)。

在上述容纳室106c的前端部形成用于在中心轴N’方向上定位复合光学部件105的定位部即顶触面106c’。在该顶触面106c’上开设圆形的开口部106f,以使设在复合光学部件105上的第一衍射光栅105f从前方露出。

而且,在上述筒状本体部106g上,如图10和图13所示,形成在上述容纳室106a,106c中贯通的U字形的位置限制沟106d和与该位置限制沟106d的后端相连接并在上述容纳室106a的后端贯通的扇形的导向沟106d’。上述位置限制沟106d的沟宽度被设定为这样的预定的尺寸:突出设置在复合光学部件105上的位置限制突出部105m的外径能够高精度地嵌合。而且,在接近该容纳部106g的上述位置限制沟106d的部分形成用于配置感光部件104的配置面106e。该配置面106e,如图18所示,当在上述安装部106h,106i的安装面106h’,106i’上安装电连接感光部件104的印刷电路板107时,在上述各个安装面106h’,106i’之间形成所需要的台阶,以使感光部件104不会影响外壳106。

而且,用于外壳106的块不仅可以由铝模铸件构成,也可以由锌模铸件、镁合金或者其它金属等构成。

以下,参照图18来对两波长激光二极管102、感光部件104和复合光学部件105向外壳106的安装方法进行说明。

在把位置限制突出部105m与形成在外壳106上的导向沟106d’的开口部对齐的状态下,从外壳106的安装坑洞106b插入复合光学部件105,用未图示的所需要的夹具,均匀地压紧除入射面105a的衍射光栅105h外的表面,由此,该基体部105c嵌入容纳室106c内。接着,在出射面105b的外缘部接触到形成在外壳106的容纳室106c中的顶触面106c’的阶段中,完成中心轴N’方向对外壳106的定位。

此时,设在基体部105c上的圆柱状部105j被嵌合在容纳室106c的第一限制接受部106j上,因此,基体部105c的圆柱状部105j的圆柱面105j’(限制面,参照图19)接触到第一限制接受部106j上,与基体部105c的前端部中的光轴N正交的方向的位置限制被高精度地完成。而且,与此同时,基体部105c的后端部105k被压入设在容纳室106c上的第二限制接受部106k。此时,如图14所示,形成在后端部105k的外周面上的各个突出部105k’分别成为均匀压紧的状态,各个突出部105k’的顶端面(限制面)与第二限制接受部106k相接触,与基体部105c的后端部105k中的中心轴N’正交的方向的位置限制被高精度地完成,同时,防止了复合光学部件105从容纳室106c的脱离。而且,通过把复合光学部件105嵌入设在外壳106上的安装坑洞106b,形成在复合光学部件105上的位置限制突出部105m被导向到形成在外壳106中的导向沟106d’中,被嵌入位置限制沟106d,因此,绕中心轴N’的旋转方向的位置限制被高精度地完成。

这样,本实施例的复合光学单元101,不仅可以把复合光学部件105嵌入外壳106,而且可以进行复合光学部件105对外壳106的中心轴N’方向的位置限制、与中心轴N’正交的方向的位置限制、绕中心轴N’的旋转方向的位置限制,因此,能够容易并且高精度地进行复合光学单元101的装配。而且,本实施例的复合光学单元101,在与复合光学部件105中的突出部105k’的形成部相对应的部分凹进形成空间部105s,因此,当把各个突出部105k’的顶端面(限制面)接触到第二限制接受部106k上时,各个突出部105k’的形成部在空间部105s侧弹性变形,由此,其压入力被缓和,能够防止超过必要的压入力作用到复合光学部件105上,能够防止光学功能部的变形,特别是第二衍射光栅105g和三束用衍射光栅105h的变形。

两波长激光二极管102,把其帽部102e(参照图2)插入外壳106的容纳室106a内,把基体部102a嵌入形成在外壳106上安装坑洞106b中,由此,固定到外壳106上。由此,如图20所示,能够使从两波长激光二极管102所射出的激光的光轴N自动地与外壳106的中心轴N’相对齐,能够使从两波长激光二极管102所射出的激光射入到复合光学部件105的入射面105a的中心上,因此,能够把激光的点形状整形为圆形。

感光部件104,如图18和图20所示,通过印刷电路板107安装在外壳106上。该感光部件104对印刷电路板107的安装这样进行:把组件104b的感光窗104b’侧穿过设在印刷电路板107上的通孔107a,把外部连接端子104c夹持到形成在印刷电路板107表面上的夹持部(未图示)上。而且,可以根据需要,用粘接剂把组件104b坚固粘接到印刷电路板107或者外壳106上。而且,固定感光部件104的印刷电路板107,在配置成感光窗104b’与形成在外壳106上的位置限制沟106d相对的状态下,被承载在安装部106h,106i的各个安装面106h’,106i’上,用螺栓108进行螺旋固定,而固定到外壳106上。而且,搭载感光部件104的印刷电路板107,当通过预定的基准光学系统从光源103a,103b所射出的激光103a’,103b’所对应的来自光盘的返回光预先由第一衍射光栅105f和第二衍射光栅105g进行衍射时,调整为最适当地引导到感光元件104a的预定位置P上,然后,固定在安装面106h’,106i’上。

下面对光拾取装置100所进行的数字化视频光盘62和致密光盘61的重放动作进行说明。

在上述构成中,当重放数字化视频光盘62时,如图18所示,从两波长激光二极管102的光源103a射出的激光103a’透过形成在复合光学部件105的入射面105a上的三束用衍射光栅105h而变换为三束,然后,透过第一衍射光栅105f,从出射面105b射出。

接着,该激光103a’通过配置成与激光103a’的行进方向成45度的反射镜300而使其角度偏向90度,并射入配置在反射镜300的上方的平行光管透镜400中。接着,通过该平行光管透镜400而成为大致平行光的激光103a’射入物镜200。通过物镜200的聚光作用,成像在数字化视频光盘62的信息记录面上。

然后,由数字化视频光盘62所反射的激光(返回光)103a’再次透过物镜200,并透过平行光管透镜400,由反射镜300所反射,然后,射入形成在图18所示的返回光入射面即形成在出射面105b上的第一衍射光栅105f,成为衍射成预定的衍射角度的一次衍射光的返回光103a’-2。返回光103a’-2接着被形成在复合光学部件105上的返回光反射面105d所反射,而入射到圆柱面105i中,从返回光出射面105p射出。而且,射出的返回光103a’-2通过位置限制沟106d(参照图10,图13),而入射到感光部件104的感光元件104a中的感光位置P上。

此时,由感光元件104a所接受的返回光103a’-2被进行光电变换,由此,通过把与数字化视频光盘62的信息记录面的信号相对应的电流输出变换为电压信号而生成重放信号,从感光部件104的外部连接端子104b被输出,通过印刷电路板107而传导到外部。而且,由感光元件104a所接受的返回光103a’-2的一部分被用于聚焦和跟踪控制。

另一方面,当重放致密光盘61时,从两波长激光二极管102的光源103b射出的激光103b’,如图18所示,透过形成在复合光学部件105的入射面105a上的三束用衍射光栅105h而变换为三束,然后,透过第一衍射光栅105f,从出射面105b射出。接着,该激光103b’与数字化视频光盘62时相同被传导到物镜200,通过物镜200的聚光作用,成像在致密光盘61的信息记录面上。

然后,由致密光盘61所反射的返回光103b’再次透过物镜200、平行光管透镜400,并由反射镜300所反射,然后,射入第一衍射光栅105f,成为衍射成预定的衍射角度的一次衍射光的返回光103b’-2。返回光103b’-2接着被形成在复合光学部件105上的返回光反射面105d”所反射,射入圆柱面105i。在圆柱面105i中,返回光103b’-2提供用于聚焦控制的像散法,射出返回光出射面105p,而通过位置限制沟106d(参照图10,图13),而由感光元件104a中的感光位置P所接受。此时,由感光元件104a所接受的返回光103b’-2被进行光电变换,由此,通过把与致密光盘61的信息记录面的信号相对应的电流输出变换为电压信号,而形成重放信号,从感光部件104的外部连接端子104b被输出,通过印刷电路板107,传导到外部。而且,由感光元件104a所接受的返回光103b’-2的一部分被用于像散法所进行的聚焦控制和三束所进行的跟踪控制。

而且,在光拾取装置100中,可以在出射面105b与物镜200之间的光路中设置限制从复合光学部件105射出的激光103a’,103b’的光束的直径的波长滤光镜等。

下面对复合光学部件105中包括各个衍射光栅105f、105g、105h的功能进行说明。

如图20所示,与从复合光学部件105的出射面105b射出的激光103a’、103b’相对应的分别来自数字化视频光盘62和致密光盘61的返回光分别由形成在出射面105b上的第一衍射光栅105f所衍射,而成为返回光103a’-2和返回光103b’-2。此时,由于对应于致密光盘61的返回光103b’-2的波长长于对应于数字化视频光盘62的返回光103a’-2的波长,因此,返回光103b’-2的衍射角度,大于返回光103a’-2的衍射角度(利用这样的原理:在衍射光栅中,波长越长,衍射角度越大)。

而且,利用该衍射角度的差,使在被衍射之前激光103a’、103b’各自的光轴间距离为D的状态,当返回光103a’-2、返回光103b’-2到达返回光反射面105d”时,两者的到达位置相一致。

但是,在复合光学部件105的返回光反射面105d”中,把返回光103a’-2、返回光103b’-2简单地反射,由于双方的激光的入射角不同,就不能使两个返回光103a’-2、返回光103b’-2相一致地向着感光元件104a的感光位置P。为了校正其,在返回光反射面105d”上设置第二衍射光栅105g。即,利用入射到第二衍射光栅105g中的返回光103a’-2和返回光103b’-2再次由波长不同所产生的衍射角度的差,来使由返回光反射面105d”反射的返回光103a’-2和返回光103b’-2双方的光轴相一致。

这样,能够把由第一衍射光栅105f分别所衍射的返回光103a’-2和返回光103b’-2校正为都由感光元件104a的感光位置P所接受,即使使用2波长的光源103a、103b,也能用具有一个感光元件104a的感光部件104来接受双方的激光。

如上述那样,根据本实施例,如图18所示,具有安装在光拾取装置100上的外壳106,在外壳106中安装固定两波长激光二极管102和感光部件104以及复合光学部件105,两波长激光二极管102具有发射数字化视频光盘用的短波长激光的激光二极管103a和发射致密光盘用的长波长激光二极管103b,复合光学部件105设置了:从两波长激光二极管102射出的光入射的入射面105a和射出的出射面105b、对由设在出射面105b上的光盘D1(D2)所反射的返回光进行衍射的第一衍射光栅105f、把由第一衍射光栅105f所衍射的返回光反射到感光部件104上的反射面105d,同时在反射面105d上还设置了使波长不同的光的光轴相一致而成像到感光部件104的感光位置P上的第二衍射光栅105g,因此,能够用一个复合光学单元101来适合于使用两个不同波长的光拾取装置100。而且,感光部件104可以为一个,能够仅调整该感光部件104来进行位置配合,因此,不会使调整工序中的成本增加。而且,使从两波长激光二极管102所射出的激光的出射面105b与入射来自光盘的返回光的返回光入射面处于相同平面上,因此,从这点来看,能够简化构成。

而且,两波长激光二极管102由基体部102a、由帽部102e和玻璃板102f构成的组件、从基体部102a突出设置的外部连接端子102g所构成,感光部件104是由内置了感光元件104a的组件104b和设在该组件104b上的外部连接端子104c所构成的所谓分立部件,使用分别以单体廉价制造的部件来构成复合光学单元101,因此,各部件的处理变得容易,并且,向外壳106的装配作业变得容易,能够降低部件成本和加工费。

而且,用廉价的树脂材料来形成复合光学部件105,同时,在复合光学部件105成型时,同时一体形成第一和第二衍射光栅105f,105g、三束用衍射光栅105h、圆柱面105i,因此,成型时间可以缩短,能够进一步降低复合光学部件105的制造成本。

而且,由于在复合光学部件105中一体地包括光束整形装置,因此,能够减少照射到光盘上的激光功率的浪费,而能够适合于例如数字化视频光盘装置等需要较大的激光功率的光盘装置的光拾取器。而且,把光束整形装置与从两波长激光二极管102所射出的激光的入射面105a、射出从两波长激光二极管102所射出的激光并入射来自光盘的返回光的出射面105b、把来自光盘的返回光传导到感光部件上的反射面一体地形成,因此,不需要各个部分的相互调整,能够谋求复合光学单元的小型化和装配的简易化。而且,使复合光学部件105的入射面105a形成为圆柱形的凹面,同时,使该复合光学部件105的出射面105b形成为曲率与上述入射面105a不同的圆柱形的凸面,由此,给复合光学部件105提供了光束整形装置,因此,能够容易并且廉价地实施制造和设计。

下面,根据图21来说明本发明所涉及的复合光学单元的第四实施例。

如图21所示,本例的复合光学部件105,入射面105a形成为相对于激光的光轴N倾斜的倾斜面,出射面105b形成为相对于中心轴N’垂直的平面上,以使从两波长激光二极管102所射出的激光的短径方向向着入射面105a的倾斜方向而进行入射,由此,能够把从出射面105b所射出的激光的点形状整形为圆形。即,如上述那样,由于从两波长激光二极管102所射出的激光的点形状为椭圆形,则通过使其短径方向向着入射面105a的倾斜方向进行入射,由此,与在入射面与出射面105b相平行所形成的复合光学部件的激光入射侧配置三角棱镜,来使激光倾斜地入射到该三角棱镜中的情况相同,能够把从出射面105b射出的激光的点形状整形为圆形。

入射面105a相对于出射面105b的倾斜角度θ,在光束扩大率为m并且构成复合光学部件105的树脂材料的折射率为n时,可以用下式求出:

θ=sin-1{(m2-1)/(n2m2-1)}

从该式,作为一个例子,当m=2.5,n=1.5时,θ=39.3。

本例的复合光学单元101所涉及的外壳106,如图21所示,相对于复合光学部件105的容纳室106c,两波长激光二极管102的容纳室106a倾斜设置,在容纳室106a中插入两波长激光二极管102的帽部102e,在安装坑洞106b中嵌入两波长激光二极管102的基体部102a,由此,能够使从两波长激光二极管102所射出的激光相对于复合光学部件105的入射面105a,以得到所需要的光束整形效果的所需要的入射角度进行入射。

对于其它部分,由于与第三实施例所涉及的复合光学单元101和复合光学部件105相同,因此,对相对应的部分使用相同标号而省略其说明。

本例的复合光学单元101和复合光学部件105除了具有与第三实施例所涉及的复合光学单元101和复合光学部件105相同的效果之外,作为光束整形部件,使复合光学部件105的入射面105a相对于从两波长激光二极管102所射出的激光的入射方向倾斜,因此,设计和制造容易,能够容易地制造具有高精度的光束整形功能的复合光学部件105。

此外,在上述实施例中,使用具有波长不同的两个光源103a,103b的两波长激光二极管102作为发光部件,但是,也可以使用仅包括一个光源的发光部件,也可以使用具有波长不同的3个以上的光源的发光部件。

Claims (10)

1.一种复合光学单元,其特征在于,在外壳内设置:复合光学部件、发光部件、感光部件、用于把从上述发光部件所射出的激光的点形状整形为圆形的光束整形部件、用于将上述感光部件安装于上述外壳的印刷电路板,上述复合光学部件,至少使下列部分被一体地设置,即:从上述发光部件所射出的激光的入射面、射入上述入射面的激光向着光盘射出的出射面、来自上述光盘的返回光入射的返回光入射面、形成在上述返回光入射面上并且使上述返回光向预定方向衍射的衍射装置、把由上述衍射装置所衍射的返回光传导到上述感光部件的反射面。

2.根据权利要求1所述的复合光学单元,其特征在于,上述复合光学部件与上述光束整形装置单独地配置,上述光束整形装置由光束整形部件组成,在上述外壳的内表面与上述光束整形部件之间设置:用于限制上述光束整形部件相对于从上述发光部件所射出的激光的光轴的倾斜角度的第一限制装置;用于限制上述光束整形部件相对于从上述发光部件所射出的激光的光轴的旋转方向位置的第二限制装置。

3.根据权利要求2所述的复合光学单元,其特征在于,在上述光束整形部件中形成光束整形部及从其光束整形部伸出的凸缘部和形成在该凸缘部上的限制突出部,在上述外壳的内表面上形成接触上述凸缘部的端面的台阶部和插入上述限制突出部的限制沟,在以上述台阶部和上述凸缘部的端面来构成上述第一限制装置的同时,以上述限制沟和上述限制突出部来构成上述第二限制装置。

4.根据权利要求3所述的复合光学单元,其特征在于,作为上述光束整形部件,使用在上述光束整形部中形成圆柱形透镜的,同轴地配置该圆柱形透镜的中心轴和从上述发光部件所射出的激光的光轴,相对于上述圆柱形透镜的透镜面垂直地射入上述激光,在上述圆柱形透镜的中心轴方向上射出被光束整形的激光。

5.根据权利要求3所述的复合光学单元,其特征在于,作为上述光束整形部件,使用在上述光束整形部中形成三角棱镜的,相对于该三角棱镜的入射面,倾斜地配置从上述发光部件所射出的激光的光轴,相对于上述三角棱镜的入射面倾斜地射入上述激光,在上述外壳的中心轴方向上射出被光束整形的激光。

6.根据权利要求3所述的复合光学单元,其特征在于,在上述外壳的外周面上等间隔地设置压焊在上述外壳的内表面的至少3个固定用突起。

7.一种复合光学部件,其特征在于,使下列部分被一体地设置,即:从发光部件所射出的激光的入射面、射入上述入射面的激光向着光盘射出的出射面、来自上述光盘的返回光入射的返回光入射面、形成在上述返回光入射面上并且使上述返回光向预定方向衍射的衍射装置、把由上述衍射装置所衍射的返回光传导到上述感光部件的反射面、将从上述发光部件所射出的激光的点形状整形为圆形的光束整形装置。

8.根据权利要求7所述的复合光学部件,其特征在于,作为上述光束整形装置,将上述入射面形成为圆柱形的凹面的同时,将上述出射面形成为与上述入射面的曲率不同的圆柱形的凸面。

9.根据权利要求7所述的复合光学部件,其特征在于,作为上述光束整形装置,使上述入射面相对于上述发光部件所射出的激光的入射方向倾斜。

10.根据权利要求7所述的复合光学部件,其特征在于,在上述入射面上设有将上述发光部件所射出的激光分割为多个光束的光衍射装置。

Applications Claiming Priority (6)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP202389/00 | 2000-07-04 | ||

| JP2000202389A JP2002025100A (ja) | 2000-07-04 | 2000-07-04 | 複合光学部材及びこれを備えた複合光学ユニット |

| JP202389/2000 | 2000-07-04 | ||

| JP214879/2000 | 2000-07-14 | ||

| JP2000214879A JP2002032930A (ja) | 2000-07-14 | 2000-07-14 | 複合光学ユニット |

| JP214879/00 | 2000-07-14 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN1341924A CN1341924A (zh) | 2002-03-27 |

| CN1177320C true CN1177320C (zh) | 2004-11-24 |

Family

ID=26595356

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CNB011198680A Expired - Fee Related CN1177320C (zh) | 2000-07-04 | 2001-07-03 | 复合光学部件及其复合光学单元 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| KR (1) | KR100429916B1 (zh) |

| CN (1) | CN1177320C (zh) |

| TW (1) | TW591631B (zh) |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR100497371B1 (ko) * | 2002-12-07 | 2005-06-28 | 삼성전자주식회사 | 광출력모듈 및 이를 채용한 광픽업장치 |

| CN100426394C (zh) | 2005-03-18 | 2008-10-15 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 用于光盘记录/再现装置的光学系统 |

| KR100971932B1 (ko) * | 2008-04-22 | 2010-07-27 | 이송애 | 이·미용실 표시등 |

| CN114300931A (zh) * | 2021-12-06 | 2022-04-08 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 激光芯片的散热装置 |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH07261115A (ja) * | 1994-03-18 | 1995-10-13 | Canon Inc | レーザービーム整形器 |

| TW287239B (zh) * | 1994-06-07 | 1996-10-01 | Philips Electronics Nv | |

| JPH1049909A (ja) * | 1996-07-29 | 1998-02-20 | Asahi Glass Co Ltd | 光ヘッド装置 |

| US6128134A (en) * | 1997-08-27 | 2000-10-03 | Digital Optics Corporation | Integrated beam shaper and use thereof |

| JPH11344666A (ja) * | 1998-06-03 | 1999-12-14 | Konica Corp | 光ピックアップ |

-

2001

- 2001-06-12 TW TW090114097A patent/TW591631B/zh not_active IP Right Cessation

- 2001-07-03 CN CNB011198680A patent/CN1177320C/zh not_active Expired - Fee Related

- 2001-07-04 KR KR10-2001-0039690A patent/KR100429916B1/ko not_active IP Right Cessation

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN1341924A (zh) | 2002-03-27 |

| KR20020003516A (ko) | 2002-01-12 |

| TW591631B (en) | 2004-06-11 |

| KR100429916B1 (ko) | 2004-05-04 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN1279484C (zh) | 条形码读取用光学装置及其制造方法以及投光受光组件 | |

| CN1549987A (zh) | 光学信息读取装置用模块 | |

| CN1201303C (zh) | 复合光学单元 | |

| CN1279524C (zh) | 光学拾取器以及用于校正光束像差的方法和装置 | |

| CN1725322A (zh) | 光学头、用于装配透镜的设备和方法 | |

| CN1110802C (zh) | 光波拾取装置及其制造方法 | |

| CN1149549C (zh) | 光头、记录和/或重放装置以及光盘驱动器 | |

| CN1257618C (zh) | 光通信模块及单芯双向光通信模块 | |

| CN1304527A (zh) | 聚束元件、光头、光信息存储再生装置及光信息存储再生方法 | |

| CN1271864A (zh) | 透镜夹及其制备方法、生产透镜夹的金属模和物镜装置 | |

| CN1130706C (zh) | 光读出装置及含有该装置的光学记录媒体驱动装置 | |

| CN1084014C (zh) | 物镜驱动装置、光学拾波器以及光盘记录和/或再现装置 | |

| CN1203414A (zh) | 光学拾象器及光学拾象器物镜的装配方法 | |

| CN1177320C (zh) | 复合光学部件及其复合光学单元 | |

| CN1629950A (zh) | 光拾取头、光再生装置以及光记录再生装置 | |

| CN1216374C (zh) | 透镜驱动装置及其制造方法和使用该装置的光拾取器 | |

| CN1155957C (zh) | 光传感装置 | |

| CN1167064C (zh) | 激光头装置及光源单元 | |

| CN1499501A (zh) | 光拾取器及使用它的光记录和/或再现装置 | |

| CN1495977A (zh) | 半导体激光装置和光学读写装置 | |

| CN1467715A (zh) | 使用两个波长光源组件的光学拾取器和校正位置差的方法 | |

| CN1652225A (zh) | 光学拾取装置 | |

| CN1658300A (zh) | 光学头、光学再生装置和光学记录及再生装置 | |

| CN1716403A (zh) | 集成式光学系统及制造方法以及信息记录和/或再现装置 | |

| CN1253981C (zh) | 半导体激光器件 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| C10 | Entry into substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| C06 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| C14 | Grant of patent or utility model | ||

| GR01 | Patent grant | ||

| C19 | Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee | ||

| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |