以下に、本発明に係る実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。

[実施形態]

なお、以下で説明する図1は、メスコネクタを構成する各要素を組み合わせた状態を表し、図2、図3は、メスコネクタを構成する各要素を分解した状態を表している。また、図1、図4は、端子に接続される一部の電線を二点鎖線で図示しており、他図では当該電線の図示を省略している。同様に、図4は、メスコネクタのメス端子を二点鎖線で図示しており、他図では当該メス端子の図示を省略している。また、各図において、オスハウジングは、フード部を含む一部分を部分的に図示している。また、図12は、CPA部材が初期位置にある状態を表しており、図13は、オスハウジングとメスハウジングとが完全嵌合した状態を表しており、図14は、CPA部材が嵌合保証位置にある状態を表している。

図1、図2、図3等に示す本実施形態のコネクタ機構1は、例えば、自動車等に使用されるワイヤハーネスWH等に適用される。ここでは、コネクタ機構1は、ワイヤハーネスWHを構成する電線W1と電線W2とを接続する電線対電線接続用の接続機構である。ここで、電線W1、W2は、例えば、複数の導電性の金属素線を撚り合わせた導体部(芯線)と、当該導体部の外側を覆う絶縁性の被覆部とを含んで構成される。このコネクタ機構1は、相手方コネクタとしてのオスコネクタ2と、コネクタとしてのメスコネクタ3とを備え、オスコネクタ2とメスコネクタ3が相互に嵌合しコネクタ接合されることで、それぞれが備えるオス端子4、メス端子6が電気的に接続され、相互間に電気的な接続部位が形成される。

なお、以下の説明では、互いに交差する第1方向、第2方向、及び、第3方向のうち、第1方向を「軸方向X」といい、第2方向を「幅方向Y」といい、第3方向を「高さ方向Z」という。ここでは、軸方向Xと幅方向Yと高さ方向Zとは、相互に直交する。軸方向Xは、典型的には、オスコネクタ2とメスコネクタ3との嵌合方向に沿った方向であり、さらに言えば、オスコネクタ2、メスコネクタ3が備えるオス端子4、メス端子6の延在方向に沿った方向である。オスコネクタ2とメスコネクタ3とは、軸方向Xに対して対向して配置され嵌合される。以下の説明で用いる各方向は、特に断りのない限り、各部が相互に組み付けられた状態での方向を表すものとする。

オスコネクタ2は、図1、図2、図3等に示すように、ワイヤハーネスWHを構成する第1電線である電線W1の末端に接続されるオス型のコネクタである。オスコネクタ2は、相手方端子としてのオス端子4(図3参照)と、当該オス端子4が設けられる相手方ハウジングとしてのオスハウジング5とを備える。なお、以下の説明では、オスコネクタ2において、軸方向Xのメスコネクタ3側を前側といい、反対側を軸方向Xの後側という場合がある。

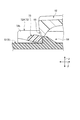

オス端子4は、コネクタ用のオス型の端子金具であり、電線W1の末端に接続され全体が導電性の金属によって構成される。オスハウジング5は、オス端子4が設けられるオス型のコネクタハウジングであり、絶縁性の合成樹脂材等によって形成される。オスハウジング5は、嵌合空間部52が形成されたフード部51を有する。フード部51は、軸線が軸方向Xに沿った略長円筒状に形成され、内側に上記嵌合空間部52が形成される。嵌合空間部52は、後述するメスコネクタ3のメスハウジング7が嵌合する空間部である。オスハウジング5は、嵌合空間部52内にオス端子4の先端部(軸方向Xの前側端部)が露出するようにして当該オス端子4を保持する。オス端子4は、オスハウジング5に保持された状態で軸方向Xに沿って延在する。オス端子4は、例えば、嵌合空間部52内に露出する先端部とは反対側の端部(軸方向Xの後側端部)が、フード部51と一体で成形される端子保持部の端子挿入室(キャビティとも呼ばれることもある)内に保持され当該端部に電線W1が接続される。オス端子4は、軸方向Xの後側から端子挿入室内に挿入されて保持され、軸方向Xの前側の先端部がフード部51の嵌合空間部52内に露出する。オスコネクタ2は、軸方向Xの前側にフード部51が開口し、軸方向Xの後側に電線W1が延在する。オスハウジング5は、複数、ここでは、2つのオス端子4(一方は不図示)を保持する。

そして、オスコネクタ2は、フード部51の外面に、複数の突状リブ部53と、相手方ロック部としてのオスビーク54とを有する。突状リブ部53は、フード部51の外面から突出して形成され、軸方向Xに沿って直線棒状に延在する。突状リブ部53は、後述するCPA部材9に挿入され、当該CPA部材9に支持される部分である。突状リブ部53は、フード部51の幅方向Y一方側に3つ、幅方向Y他方側に1つ、合計4つが設けられる。ここでは、4つの突状リブ部53を区別して説明する場合には便宜的に突状リブ部53a、53b、53c、53dという場合がある。突状リブ部53a、53b、53cは、幅方向Y一方側に設けられ、突状リブ部53dは、幅方向Y他方側に設けられる。また、突状リブ部53a、53dは、それぞれ高さ方向Zの一方の角に設けられ、突状リブ部53cは、高さ方向Zの他方の角に設けられ、突状リブ部53bは、高さ方向Zに対して突状リブ部53aと突状リブ部53cとの間に設けられる。突状リブ部53a、53b、53c、53dは、相互に形状が若干異なるが、軸方向Xに沿って直線棒状に延在する点は共通である。オスビーク54は、フード部51の外面から突出して形成される。オスビーク54は、フード部51の軸方向X、及び、幅方向Yに沿った外面のうちの1つにおいて、ほぼ中央に爪状に1つ形成される。オスビーク54は、高さ方向Zに沿って突出するようにして形成される。オスビーク54は、後述するメスコネクタ3のメスロック部73が係止される部分である。オスビーク54は、オスハウジング5における軸方向Xの前側の端部が、当該前側から後側に向かってオスハウジング5の外面からの突出量が徐々に増加するような傾斜面が形成されると共に、オスハウジング5における軸方向Xの後側の端部がオスハウジング5の外面から略垂直に立ち上がり係止面が形成される。

メスコネクタ3は、図1、図2、図3、図4等に示すように、ワイヤハーネスWHを構成する第2電線である電線W2の末端に接続されるメス型のコネクタである。メスコネクタ3は、端子としてのメス端子6(図4参照)と、当該メス端子6が設けられるハウジングとしてのメスハウジング7と、メスハウジング7に組み付けられるスペーサ8と、メスハウジング7に対して軸方向Xに沿って相対移動可能に組み付けられる嵌合検知部材としてのCPA部材9と、CPA部材9に組み付けられるカバー部材10とを備える。なお、以下の説明では、メスコネクタ3において、軸方向Xのオスコネクタ2側を前側といい、反対側を軸方向Xの後側という場合がある。

ここで、メス端子6は、コネクタ用のメス型の端子金具であり、電線W2の末端に接続され全体が導電性の金属によって構成される。メスコネクタ3は、メスハウジング7がオスハウジング5の嵌合空間部52に嵌合し、当該メス端子6がオスコネクタ2のオス端子4と電気的に接続される。

メスハウジング7は、図2、図3、図4等に示すように、メス端子6が設けられるメス型のコネクタハウジングであり、絶縁性の合成樹脂材等によって形成される。メスハウジング7は、メス端子6を保持し、オスハウジング5の嵌合空間部52に嵌合可能な部材である。メスハウジング7は、メス端子6を保持すると共にスペーサ8、CPA部材9が組み付けられるメス本体部71と、メス本体部71から延在するメスロックアーム部72と、メスロックアーム部72に形成された第1ロック部としてのメスロック部73とを有する。メス本体部71は、軸線が軸方向Xに沿った略長円柱状に形成される。メスロックアーム部72は、当該メス本体部71の軸方向Xの後側の端部に片持ち状に支持され、軸方向Xに沿って前側に向けて延在する。メスロック部73は、メスロックアーム部72において軸方向Xの前側の端部に形成される。メスロックアーム部72、及び、メスロック部73は、メスハウジング7をオスコネクタ2のオスハウジング5に係止するための係止機構を構成するものである。メスハウジング7は、メス本体部71とメスロックアーム部72とメスロック部73とが絶縁性の合成樹脂材等によって一体成形される。

メス本体部71は、オスハウジング5の嵌合空間部52に嵌合される部分であり、端子挿入室71aと、スペーサ嵌合部71bとを有し、各部が一体的に形成される。メス本体部71は、端子挿入室71aに対して軸方向Xの後側からメス端子6が挿入されると共にスペーサ嵌合部71bに対して幅方向Yの一方側からスペーサ8が挿入されることで、メス端子6を保持する。

具体的には、端子挿入室71aは、メス端子6を軸方向Xに沿って挿入可能であり当該メス端子6を保持する空間部である。端子挿入室71aは、キャビティとも呼ばれることがある。端子挿入室71aは、メス本体部71の内部に延在して中空状に形成され、メス端子6を収容する。端子挿入室71aは、軸方向Xに沿って延在する。端子挿入室71aは、メス端子6の外形形状に応じて当該メス端子6が挿入可能な大きさ、形状の空間部として形成される。端子挿入室71aは、軸方向Xの後側にメス端子挿入開口部71cが形成され、軸方向Xの前側にオス端子挿入開口部71dが形成される。メス端子挿入開口部71cは、メス端子6が挿入される開口部としてメス本体部71の外部に対して軸方向Xの後側に向けて開口する。オス端子挿入開口部71dは、メス端子6に電気的に接続されるオスコネクタ2のオス端子4が挿入される開口部としてメス本体部71の外部に対して軸方向Xの前側に向けて開口する。端子挿入室71aは、メスコネクタ3に設けられる複数のメス端子6の数に応じて複数、ここでは幅方向Yに並んで2つ設けられる。メス本体部71は、メス端子挿入開口部71cを介して端子挿入室71aにメス端子6が挿入される。

スペーサ嵌合部71bは、スペーサ8が嵌合する空間部である。スペーサ嵌合部71bは、端子挿入室71aの延在方向と交差する方向、ここでは、幅方向Yに沿って延在し端子挿入室71aと連通する。スペーサ嵌合部71bは、各端子挿入室71aの軸方向Xの中腹部分と連通し、メス本体部71を幅方向Yに沿って貫通している。

ここで、本実施形態のメス本体部71は、より詳細には、軸方向Xに沿って延在する大径部71A、及び、小径部71Bを含んで構成され、全体が一体で形成される。大径部71Aと小径部71Bとは、共に軸線が軸方向Xに沿った略長円柱状に形成され、大径部71Aが軸方向Xの後側に位置し小径部71Bが軸方向Xの前側に位置して軸方向Xに隣接して一体で形成される。大径部71Aは、軸方向Xと直交する方向の径が小径部71Bより大きく形成され、言い換えれば、小径部71Bは、軸方向Xと直交する方向の径が大径部71Aより小さく形成される。大径部71Aは、メスロックアーム部72を片持ち状に支持する基端部となる部分である。一方、小径部71Bは、メス本体部71においてオスハウジング5の嵌合空間部52に嵌合される部分であり、当該嵌合空間部52に嵌合可能な大きさ、形状に形成される。上記大径部71Aは、小径部71Bが嵌合空間部52に嵌合した状態で、当該オスハウジング5の嵌合空間部52から露出する。ここでは、メス本体部71は、大径部71Aと小径部71Bとの段差部分に環状に形成された止水用パッキン74が装着されている。上述した端子挿入室71aは、メス本体部71において、軸方向Xに沿って大径部71Aと小径部71Bとに渡って延在する。上述したスペーサ嵌合部71bは、メス本体部71において、小径部71Bに形成される。

そして、メス本体部71は、さらに大径部71Aの外面に、突状リブ部75と、複数の規制突起部76とを有する。突状リブ部75は、大径部71Aの軸方向Xの後側の端部において、外面から突出して形成され、軸方向Xに沿って直線棒状に延在する。突状リブ部75は、CPA部材9に挿入され、当該CPA部材9に支持される部分である。突状リブ部75は、大径部71Aの1つの角に1つ設けられる。ここでは、突状リブ部75は、高さ方向Zにおいて、メスロックアーム部72が設けられる側とは反対側の2つの角のうちの一方の角(軸方向Xに対して上述した突状リブ部53cと対向する位置の角)に設けられる。規制突起部76は、大径部71Aの軸方向Xの後側の端部において、外面から突出して形成される。規制突起部76は、CPA部材9に挿入され所定の部位(後述するCPA部材9の規制突起部95c)に当接することでメスハウジング7とCPA部材9との軸方向Xに沿った相対移動を所定の位置(後述するCPA部材9の初期位置)で規制する部分である。規制突起部76は、大径部71Aの幅方向Yの両端部における高さ方向Zの一方側(メスロックアーム部72が設けられる側)の位置から幅方向Yに沿って突出するようにして爪状に1つずつ、大径部71Aの高さ方向Zの他方側(突状リブ部75が設けられる側)の面から高さ方向Zに沿って突出するようにして爪状に1つ、合計3つが形成される。ここでは、3つの規制突起部76を区別して説明する場合には便宜的に規制突起部76a、76b、76cという場合がある。規制突起部76a、76bは、幅方向Yに対して相互に対向する位置に形成される。規制突起部76aは、軸方向Xに対して上述した突状リブ部53aと対向する位置に形成され、規制突起部76bは、軸方向Xに対して上述した突状リブ部53dと対向する位置に形成される。規制突起部76cは、大径部71Aの高さ方向Zの他方側(メスロックアーム部72が設けられる側とは反対側)の面において、幅方向Yのほぼ中央に形成される。

また、本実施形態のメスハウジング7は、メス本体部71の大径部71Aの軸方向Xの後側の端面に規制端面77、及び、円筒部78が形成される。規制端面77は、CPA部材9の所定の部位(後述するCPA部材9の規制壁部91c)に当接することでメスハウジング7とCPA部材9との軸方向Xに沿った相対移動を所定の位置(後述するCPA部材9の嵌合保証位置)で規制する部分である。ここでは、規制端面77は、環状に形成される。円筒部78は、環状に形成された規制端面77の内側に軸方向Xに沿って円筒状に突出し形成される。円筒部78は、内周面側の空間部が端子挿入室71aの一部を構成し、軸方向Xの後側の開口がメス端子挿入開口部71cを構成する。円筒部78は、端子挿入室71aの数に応じて複数、ここでは幅方向Yに並んで2つ設けられ、互いに連結され一体化されている。

メスロックアーム部72は、メス本体部71の大径部71Aに対して可撓性を有する片持ち状に支持される部分であり、ここでは、第1アーム部72A、及び、第2アーム部72Bを含んで構成され、全体が一体で形成される。

第1アーム部72Aは、メス本体部71の軸方向Xの後側の端部、ここでは、大径部71Aに支持され、軸方向Xに沿って前側に向けて可撓性を有する片持ち状に延在して形成される。第1アーム部72Aは、メス本体部71の大径部71Aから突出する基端部72aと、基端部72aから延在する一対の片持ち梁状部72bとを含んで構成され、全体としてレバー状に形成される。基端部72aは、メス本体部71の大径部71Aから高さ方向Zに沿って突出して形成される。一対の片持ち梁状部72bは、基端部72aの高さ方向Zの先端から軸方向Xに沿って前側に向かって延在する。一対の片持ち梁状部72bは、幅方向Yに対して相互に対向し軸方向Xに沿って並行して形成される。一対の片持ち梁状部72bは、基端部72aとは反対側の端部、すなわち、軸方向Xの前側の端部にメスロック部73を支持する。一対の片持ち梁状部72bは、幅方向Yに対してメスロック部73を挟み込むようにして当該メスロック部73を支持する。言い換えれば、メスロック部73は、幅方向Yに対して一対の片持ち梁状部72bの間に幅方向Yに沿った梁状に形成され当該一対の片持ち梁状部72bを連結する。第1アーム部72Aは、軸方向Xの後側の基端部72aで弾性変形可能な片持ち状に支持され、軸方向Xの前側のメスロック部73側が自由端となる。これにより、第1アーム部72Aは、メス本体部71の大径部71Aに対して、高さ方向Zに沿って弾性変形可能に支持される。

第2アーム部72Bは、第1アーム部72Aの軸方向Xの前側の端部、ここでは、一対の片持ち梁状部72bの軸方向Xの前側の端部に支持され、軸方向Xに沿って後側に向けて可撓性を有する片持ち状に延在して形成される。第2アーム部72Bは、第1アーム部72Aの一対の片持ち梁状部72bからそれぞれ突出する一対の基端部72cと、一対の基端部72cからそれぞれ延在する一対の片持ち梁状部72dと、一対の片持ち梁状部72dを連結する連結部72eを含んで構成され、全体としてレバー状に形成される。一対の基端部72cは、それぞれ一対の片持ち梁状部72bから幅方向Yに沿って互いに反対側、すなわち、メスロック部73とは反対側に向けて突出して形成される。一対の片持ち梁状部72dは、一対の基端部72cの幅方向Yの先端からそれぞれ軸方向Xに沿って後側に向かって延在する。一対の片持ち梁状部72dは、幅方向Yに対して相互に対向し軸方向Xに沿って並行して形成される。より詳細には、一対の片持ち梁状部72dは、幅方向Yに対して間に一対の片持ち梁状部72bを挟んで軸方向Xに沿って並行して形成される。連結部72eは、一対の片持ち梁状部72dの基端部72cとは反対側の端部、すなわち、軸方向Xの後側の端部を連結する。つまり、連結部72eは、幅方向Yに対して一対の片持ち梁状部72dの間に、幅方向Yに沿った梁状に形成され、当該一対の片持ち梁状部72dを連結する。第2アーム部72Bは、軸方向Xの前側の基端部72cで弾性変形可能な片持ち状に支持され、軸方向Xの後側の連結部72e側が自由端となる。これにより、第2アーム部72Bは、第1アーム部72Aに対して、高さ方向Zに沿って弾性変形可能に支持される。また、一対の片持ち梁状部72dは、それぞれ幅方向Yの外側の面、すなわち、片持ち梁状部72bと対向する面とは反対側の面に複数の突状リブ部72f、72g、72hが設けられる。突状リブ部72f、72g、72hは、それぞれ各片持ち梁状部72dから幅方向Yに突出して形成される。突状リブ部72f、72g、72hは、各片持ち梁状部72dにおいて、それぞれ軸方向Xに沿って間隔をあけて形成される。突状リブ部72f、72g、72hは、軸方向Xの前側から後側に向かって、突状リブ部72f、突状リブ部72g、突状リブ部72hの順で形成される。ここでは、2つの突状リブ部72fを区別して説明する場合には便宜的に突状リブ部72fa、72fbという場合がある。同様に、2つの突状リブ部72gを区別して説明する場合には便宜的に突状リブ部72ga、72gbという場合があり、2つの突状リブ部72hを区別して説明する場合には便宜的に突状リブ部72ha、72hbという場合がある。

メスロック部73は、オスハウジング5の嵌合空間部52にメスハウジング7のメス本体部71の小径部71Bが嵌合した状態(以下、単に「オスハウジング5がメスハウジング7に嵌合した状態」という場合がある)でオスビーク54を乗り越えて当該オスビーク54に係止可能な部分である。メスロック部73は、上述したように一対の片持ち梁状部72bの軸方向Xの前側の端部の間に支持される。メスロック部73は、幅方向Yに沿った梁状に形成され当該一対の片持ち梁状部72bを連結する。

次に、メスハウジング7に組み付けられるスペーサ8は、図2、図3、図4等に示すように、端子挿入室71aにメス端子6を保持するための適正な端子保持力を確保する部材である。スペーサ8は、スペーサ嵌合部71bに嵌合可能な大きさ、形状に形成され、当該スペーサ嵌合部71bに対して幅方向Yに沿って着脱可能に組み付けられる。スペーサ8は、スペーサ嵌合部71bに挿入されるようにして所定の位置に組み付けられることで、各端子挿入室71a内に挿入、保持されている各メス端子6を当該各端子挿入室71a内の正規位置に係止する。ここで、メス端子6の端子挿入室71a内での正規位置とは、メス端子6とオス端子4との適正な電気的な接続が確保される位置である。

次に、メスハウジング7に組み付けられるCPA部材9は、図2、図3、図5等に示すように、メスハウジング7の外側を覆うようにして組み付けられ、オスコネクタ2とメスハウジング7とが完全に嵌合したことを検知するための部材であり、いわゆるCPA(Connector Position assurance:嵌合保証機能)を実現するための機能部材である。CPA部材9は、メスハウジング7に対して軸方向Xに沿って相対移動可能に組み付けられる。ここでは、オスコネクタ2とメスハウジング7とが完全に嵌合した状態とは、メスハウジング7がオスハウジング5の嵌合空間部52に適正な嵌合位置で嵌合した状態であり、典型的には、メスロック部73がオスビーク54に係止され、メス端子6とオス端子4との適正な電気的な接続が確保される嵌合状態である。

具体的には、CPA部材9は、メスハウジング7に組み付けられるCPA本体部91と、CPA本体部91から延在するCPAロックアーム部92と、CPAロックアーム部92に形成された第2ロック部としてのCPAロック部93とを有する。CPA本体部91は、軸線が軸方向Xに沿った略矩形筒状に形成される。CPAロックアーム部92は、当該CPA本体部91の軸方向Xの後側の端部に片持ち状に支持され、軸方向Xに沿って前側に向けて延在する。CPAロック部93は、CPAロックアーム部92において軸方向Xの前側の端部に形成される。CPAロックアーム部92、及び、CPAロック部93は、CPA部材9をメスハウジング7に係止するための係止機構を構成するものである。CPA部材9は、CPA本体部91とCPAロックアーム部92とCPAロック部93とが絶縁性の合成樹脂材等によって一体成形される。

CPA本体部91は、メスハウジング7の外側を覆うようにして当該メスハウジング7に装着される部分であり、言い換えれば、内側にメスハウジング7が挿入され保持される部分である。CPA本体部91は、上述したように略矩形筒状に形成され、内側に保持室91aが形成される。保持室91aは、メスハウジング7を軸方向Xに沿って挿入可能であり当該メスハウジング7を相対移動可能に保持する空間部である。保持室91aは、CPA本体部91の内部に延在して中空状に形成され、メスハウジング7を収容する。保持室91aは、軸方向Xに沿って延在する。保持室91aは、メスハウジング7の外形形状に応じて当該メスハウジング7が挿入可能な大きさ、形状の空間部として形成される。保持室91aは、軸方向Xの前側にハウジング挿入開口部91bが形成され、軸方向Xの後側に規制壁部91cが設けられる。ハウジング挿入開口部91bは、メスハウジング7が挿入される開口部としてCPA本体部91の外部に対して軸方向Xの前側に向けて開口する。CPA本体部91は、ハウジング挿入開口部91bを介して保持室91aにメスハウジング7が挿入される。規制壁部91cは、メスハウジング7の規制端面77に当接することでメスハウジング7とCPA部材9との軸方向Xに沿った相対移動を所定の位置(後述するCPA部材9の嵌合保証位置)で規制する部分である。規制壁部91cは、CPA本体部91の軸方向Xの後側の開口の一部を塞ぐようにして形成される。また、規制壁部91cは、メスハウジング7の円筒部78が軸方向Xに貫通可能であり、かつ、後述のカバー部材10が装着される貫通孔部91dが形成されている。貫通孔部91dは、幅方向Yに沿った略長円形状に形成される。規制壁部91cは、貫通孔部91dの周りにカバー部材10が係止される被係止部91eが形成される(図3、図5等参照)。被係止部91eは、規制壁部91cにおいて貫通孔部91dに面して形成された凹部内に、後述の係止爪部19(図2等参照)を係止可能な梁状の部分として形成される。ここでは、被係止部91eは、複数形成される。被係止部91eは、貫通孔部91dの高さ方向Z一方側(後述する第4ガイド凹部97が位置する側とは反対側)に1つ、貫通孔部91dの幅方向Y両側にそれぞれ1つずつ、合計3つが設けられる。ここでは、3つの被係止部91eを区別して説明する場合には便宜的に被係止部91ea、91eb、91ecという場合がある。被係止部91eaは、貫通孔部91dの高さ方向Z一方側に設けられ、被係止部91eb、91ecは、貫通孔部91dの幅方向Y両側にそれぞれ設けられる。また、CPA本体部91は、規制壁部91cにカバー部材10の一部が引っ掛けられる鍔部91f(図3、図5等参照)が形成される。鍔部91fは、規制壁部91cの高さ方向Z他方側(後述する第4ガイド凹部97が位置する側)、ここでは、貫通孔部91dが設けられる側とは反対側に設けられる。鍔部91fは、規制壁部91cにおいて貫通孔部91dの内壁面が軸方向Xの後側に突出しかつ高さ方向Zに沿って折り返されたような形状となっている。

さらに、CPA本体部91は、保持室91a側の内面、すなわち、保持室91aと面し当該保持室91aを区画する内面のうち幅方向Yに互いに対向する内面に、一対の第1ガイド凹部94と、一対の第2ガイド凹部95と、1つの第3ガイド凹部96と、1つの第4ガイド凹部97とを有する。第1ガイド凹部94、第2ガイド凹部95、第3ガイド凹部96、第4ガイド凹部97は、それぞれメスハウジング7の一部、あるいは、オスハウジング5の一部が挿入され、これを軸方向Xに沿って案内可能な部分である。第1ガイド凹部94、第2ガイド凹部95、第3ガイド凹部96、第4ガイド凹部97は、CPA本体部91の高さ方向Zに沿った内面において、高さ方向Zの一方側から他方側に向かって、第1ガイド凹部94、第2ガイド凹部95、第3ガイド凹部96、第4ガイド凹部97の順で設けられる。各第1ガイド凹部94、各第2ガイド凹部95、第3ガイド凹部96、第4ガイド凹部97は、それぞれ幅方向Yに沿って窪んだ凹部状に形成され軸方向Xに沿って延在する。一対の第1ガイド凹部94は、幅方向Yに対して相互に対向する位置に形成される。ここでは、2つの第1ガイド凹部94を区別して説明する場合には便宜的に第1ガイド凹部94a、94bという場合がある。第1ガイド凹部94aは、軸方向Xに対してメスハウジング7のメスロックアーム部72の突状リブ部72fa、72ga、72haと対向する位置に形成され、当該突状リブ部72fa、72ga、72haが挿入され軸方向Xに沿って案内可能に支持する。第1ガイド凹部94bは、軸方向Xに対してメスハウジング7のメスロックアーム部72の突状リブ部72fb、72gb、72hbと対向する位置に形成され、当該突状リブ部72fb、72gb、72hbが挿入され軸方向Xに沿って案内可能に支持する。一対の第2ガイド凹部95は、幅方向Yに対して相互に対向する位置に形成される。ここでは、2つの第2ガイド凹部95を区別して説明する場合には便宜的に第2ガイド凹部95a、95bという場合がある。第2ガイド凹部95aは、軸方向Xに対してメスハウジング7のメス本体部71の規制突起部76a、オスハウジング5の突状リブ部53aと対向する位置に形成され、当該規制突起部76a、突状リブ部53aが挿入され軸方向Xに沿って案内可能に支持する。第2ガイド凹部95bは、軸方向Xに対してメスハウジング7のメス本体部71の規制突起部76b、オスハウジング5の突状リブ部53dと対向する位置に形成され、当該規制突起部76b、突状リブ部53dが挿入され軸方向Xに沿って案内可能に支持する。第3ガイド凹部96は、軸方向Xに対してオスハウジング5の突状リブ部53bと対向する位置に形成され、当該突状リブ部53bが挿入され軸方向Xに沿って案内可能に支持する。第4ガイド凹部97は、軸方向Xに対してメスハウジング7のメス本体部71の突状リブ部75、オスハウジング5の突状リブ部53cと対向する位置に形成され、当該突状リブ部75、突状リブ部53cが挿入され軸方向Xに沿って案内可能に支持する。さらに、CPA本体部91は、保持室91a側の内面、すなわち、保持室91aと面し当該保持室91aを区画する内面のうち高さ方向Zの一方の内面(第4ガイド凹部97側の内面)に第5ガイド凹部98(図5参照)を有する。第5ガイド凹部98は、高さ方向Zに沿って窪んだ凹部状に形成され軸方向Xに沿って延在する。第5ガイド凹部98は、軸方向Xの中腹部から後側の端部まで延在する。第5ガイド凹部98は、軸方向Xに対してメスハウジング7のメス本体部71の規制突起部76cと対向する位置に形成され、当該規制突起部76cが嵌合され軸方向Xに沿って案内可能に支持する。また、CPA本体部91は、第2ガイド凹部95bと高さ方向Zに隣接する位置にメス本体部71のスペーサ嵌合部71bにスペーサ8を挿入するためのスペーサ挿入開口部99が形成されている。

また、CPA本体部91は、各第1ガイド凹部94内にそれぞれ係止突起部94c、及び、規制突起部94dが突出している。係止突起部94cは、各第1ガイド凹部94内の軸方向Xの後側の端部に形成される。係止突起部94cは、CPA部材9が所定の位置(後述するCPA部材9の嵌合保証位置)にある状態で、メスロックアーム部72の突状リブ部72gと突状リブ部72hとの間に係止される部分である。規制突起部94dは、各第1ガイド凹部94内の軸方向Xの中腹部分に形成される。規制突起部94dは、メスハウジング7のメスロックアーム部72の突状リブ部72fに当接することでメスハウジング7とCPA部材9との軸方向Xに沿った相対移動を所定の位置(後述するCPA部材9の嵌合保証位置)で規制する部分である。また、CPA本体部91は、各第2ガイド凹部95内にそれぞれ規制突起部95cが突出している。規制突起部95cは、各第2ガイド凹部95内の軸方向Xの中腹部分に形成される。規制突起部95cは、メスハウジング7のメス本体部71の規制突起部76に当接することでメスハウジング7とCPA部材9との軸方向Xに沿った相対移動を所定の位置(後述するCPA部材9の初期位置)で規制する部分である。

CPAロックアーム部92は、CPA本体部91の開口部91gに突出するようにして形成される略矩形柱状の部分である。開口部91gは、CPA本体部91の高さ方向Zの一方側の面、ここでは、第1ガイド凹部94が位置する側の面、すなわち、第5ガイド凹部98が設けられた面と高さ方向Zに対向する面に形成される。CPAロックアーム部92は、開口部91gの軸方向Xの後側の縁部に支持され、軸方向Xに沿って前側に向けて可撓性を有する片持ち状に延在して形成される。CPAロックアーム部92は、保持室91a内に向けて延在する。CPAロックアーム部92は、幅方向Yに対してCPA本体部91の略中央部に位置する。CPAロックアーム部92は、軸方向Xの後側の基端部で弾性変形可能な片持ち状に支持され、軸方向Xの前側の先端部が自由端となる。これにより、CPAロックアーム部92は、基端部に対して、高さ方向Zに沿って弾性変形可能に支持される。そして、CPAロックアーム部92は、軸方向Xの前側の先端部にCPAロック部93が形成される。

CPAロック部93は、CPA部材9がメスハウジング7に組み付けられ所定の位置(後述するCPA部材9の嵌合保証位置)にある状態で、メスロック部73に係止可能な部分である。CPAロック部93は、CPAロックアーム部92の軸方向Xの前側の先端部から高さ方向Zに沿って保持室91a側に向けて突出して形成される。CPAロック部93は、CPA部材9がメスハウジング7に組み付けられた状態で一対の片持ち梁状部72bの間に位置する(図1等参照)。

CPA部材9に組み付けられるカバー部材10は、図2、図3、図6等に示すように、CPA部材9に係止される係止部18を介して当該CPA部材9に組み付けられる部材である。本実施形態のカバー部材10は、メスコネクタ3に接続される電線W2の外装部材であるコルゲートチューブCT(図1参照)の端部を覆う部材として機能する。

具体的には、カバー部材10は、第1分割体11Aと、第2分割体11Bと、ヒンジ連結部12とを有し、これらが絶縁性の合成樹脂材等によって一体成形される。カバー部材10は、第1分割体11Aと第2分割体11Bとが組み合わさって筒状に形成され、内部にコルゲートチューブCT(図1参照)の端部が挿入されこれを保持する。

第1分割体11A、第2分割体11Bは、それぞれ本体部13A、13B、第1鍔部14A、14B、及び、第2鍔部15A、15Bを含んで構成され、これらが一体で形成される。本体部13A、13Bは、それぞれ略半円筒形状、言い換えれば、樋形状に形成され、内周面に保持凹凸部16が形成される。保持凹凸部16は、本体部13A、13Bの内周面から径方向内側に向けて突出しかつ当該内周面に沿って周方向に延在する。保持凹凸部16は、本体部13A、13Bの内周面に軸方向Xに沿って間隔をあけて複数設けられる。当該各保持凹凸部16は、コルゲートチューブCTの外周面に形成された凹凸部に食い込み当該コルゲートチューブCTを本体部13A、13Bの内周面側に係止する部分である。本体部13A、13Bは、それぞれ軸方向X一方の端面に第1鍔部14A、14Bが設けられ、軸方向X一方の端面に第2鍔部15A、15Bが設けられる。第1鍔部14A、14Bは、それぞれ本体部13A、13Bの軸方向X一方の端面から径方向外側に向けて突出して形成される。ここでは、第1鍔部14A、14Bは、略半円弧枠形状に形成される。第2鍔部15A、15Bは、本体部13A、13Bの軸方向X他方の端面から径方向外側に向けて突出して形成される。ここでは、第2鍔部15A、15Bは、略矩形枠形状に形成される。

そして、カバー部材10は、上記のように構成される第1分割体11Aと第2分割体11Bとがヒンジ連結部12を介して連結されると共に当該ヒンジ連結部12を支点として相互に開閉可能に構成される。ヒンジ連結部12は、可撓性を有する板片状に形成され、ここでは、第1分割体11Aの第2鍔部15Aと第2分割体11Bの第2鍔部15Bとを連結する。ヒンジ連結部12によって連結された第1分割体11Aと第2分割体11Bとは、閉位置(図1、図2、図3等参照)と開位置(後述の図10等参照)とに開閉可能である。カバー部材10は、第1分割体11Aと第2分割体11Bとが閉位置にある状態では、第1分割体11Aの本体部13A、第1鍔部14A、第2鍔部15Aと、第2分割体11Bの本体部13B、第1鍔部14B、第2鍔部15Bとがそれぞれ対向し、係止機構17を介して係止されることで当該閉位置にある状態で一体化される。カバー部材10は、第1分割体11Aと第2分割体11Bとが閉位置で係止機構17を介して一体化された状態で、本体部13Aの内周面と本体部13Bの内周面とが互いに対向し、コルゲートチューブCT(図1参照)の端部を挟持すると共に当該各内周面に形成された各保持凹凸部16がコルゲートチューブCTに食い込み当該コルゲートチューブCTを係止する。これにより、カバー部材10は、コルゲートチューブCTの端部を覆いこれを保持する。一方、カバー部材10は、第1分割体11Aと第2分割体11Bとが開位置にある状態では、第1分割体11Aの本体部13A、第1鍔部14A、第2鍔部15Aと、第2分割体11Bの本体部13B、第1鍔部14B、第2鍔部15Bとが離間し、互いに内周面側が開放された状態となる。

そして、本実施形態のカバー部材10は、係止部18を有し、当該係止部18を介してCPA部材9に組み付けられる。係止部18は、CPA部材9に形成された上述の被係止部91eに係止される部分であり、ここでは、第1分割体11Aの第2鍔部15Aにおける軸方向X前側の面(本体部13Aとは反対側の面)に複数形成される。係止部18は、第2鍔部15Aの高さ方向Z一方側(第2分割体11Bの第2鍔部15Bが位置する側とは反対側)に1つ、第2鍔部15Aの幅方向Y両側にそれぞれ1つずつ、合計3つが設けられる。そして、本実施形態の複数の係止部18は、図6に示すように、メスハウジング7とCPA部材9との相対移動の方向、すなわち、軸方向Xに視て、すべてがCPA部材9の外形線PFより内側に設けられることで、外形の大型化抑制が図られている。ここで、当該CPA部材9の外形線PFは、CPA部材9の外形形状を軸方向Xに沿って投影した投影領域の輪郭線に相当する。

より具体的には、本実施形態の係止部18は、CPA部材9の被係止部91eに係止されると共に当該CPA部材9の被係止部91eに係止される際に撓む係止爪部19を含んで構成される。ここでは、3つの係止部18の係止爪部19を区別して説明する場合には便宜的に係止爪部19a、19b、19cという場合がある。係止爪部19aは、第2鍔部15Aの高さ方向Z一方側に設けられ、係止爪部19b、19cは、第2鍔部15Aの幅方向Y両側にそれぞれ設けられる。さらに言えば、係止爪部19aは、軸方向Xに対して上述した被係止部91eaと対向する位置に形成され、係止爪部19bは、軸方向Xに対して上述した被係止部91ebと対向する位置に形成され、係止爪部19cは、軸方向Xに対して上述した被係止部91ecと対向する位置に形成される。各係止爪部19は、アーム部19dと爪部19eとを含んで構成される(図2等参照)。アーム部19dは、第2鍔部15Aからメスコネクタ3における軸方向X前側に突出して形成される直線棒状の部分である。爪部19eは、アーム部19dの軸方向X前側の先端部に形成されるフック状の部分である。係止爪部19aの爪部19eは、アーム部19dから高さ方向Zの外側に突出するように形成され、係止爪部19b、19cの爪部19eは、アーム部19dから幅方向Yの外側に突出するように形成される。各係止爪部19は、CPA部材9の被係止部91eに係止される際には、アーム部19dが撓みながら爪部19eが被係止部91eを乗り越えて当該被係止部91eの軸方向X前側の端面に係止される。カバー部材10は、上記のように構成される係止爪部19のすべてが軸方向Xに視てCPA部材9の外形線PFより内側に位置するように設けられる。

また、本実施形態のカバー部材10は、CPA部材9の被係止部91eに係止される際に係止爪部19が退避するための空間部として退避空間部20を有する。本実施形態のカバー部材10は、2つの第2鍔部15A、15Bによって囲われた側の空間部、さらに言えば、複数の係止爪部19の内側の空間部が当該退避空間部20として機能する。上述の各爪部19eは、この退避空間部20とは反対側に向けて突出するようにして形成される。そして、本実施形態の退避空間部20は、係止爪部19が被係止部91eに係止される際に当該係止爪部19が退避するための空間部として機能すると共に、さらに、当該退避空間部20に対してメスハウジング7の一部、ここでは、円筒部78が入り込むことで係止爪部19の撓みを規制し、これにより、係止爪部19による係止が解除されることを規制し、ロック状態とするための空間部としても機能する(後述の図14、図15等参照)。この場合、円筒部78は、メスハウジング7とCPA部材9とが所定の位置関係にある状態(CPA部材9が後述の初期位置にある状態)で退避空間部20外に位置する一方、メスハウジング7とCPA部材9とが他の所定の位置関係にある状態(CPA部材9が後述の嵌合保証位置にある状態)で退避空間部20内に位置し係止爪部19の撓みを規制する規制部として機能する。

上記のように構成されるメスコネクタ3は、図1、図2、図3、図4等に示すように、CPA部材9の軸方向Xの前側からハウジング挿入開口部91bを介して保持室91aにメスハウジング7が挿入される。この場合、メスコネクタ3は、メスハウジング7の大径部71A側が保持室91aに挿入される。より詳細には、メスコネクタ3は、第1ガイド凹部94aに突状リブ部72fa、72ga、72haが挿入され、第1ガイド凹部94bに突状リブ部72fb、72gb、72hbが挿入され、第2ガイド凹部95aに規制突起部76aが挿入され、第2ガイド凹部95bに規制突起部76bが挿入され、第4ガイド凹部97に突状リブ部75が挿入され、第5ガイド凹部98に規制突起部76cが嵌合され、この位置関係でメスハウジング7とCPA部材9との軸方向Xに沿った相対移動が案内される。メスコネクタ3は、メスハウジング7の規制突起部76a、76bがそれぞれCPA部材9のCPA本体部91の壁面を撓ませながら規制突起部95cを乗り越えて当該規制突起部95cより軸方向Xの後側の位置まで挿入され、規制突起部76cが第5ガイド凹部98に嵌合されることで、CPA部材9とメスハウジング7との組み付けが完了する。メスコネクタ3は、この状態でメス本体部71の軸線方向とCPA本体部91の軸線方向とが沿うような位置関係で、CPA本体部91の保持室91a内にメスハウジング7が保持されると共に、CPAロック部93が幅方向Yに対して一対の片持ち梁状部72bの間に位置する。そして、メスコネクタ3は、メスハウジング7に形成された各端子挿入室71aに対してそれぞれ軸方向Xの後側からメス端子挿入開口部71cを介してメス端子6が挿入されると共にスペーサ嵌合部71bに対して幅方向Yの一方側からスペーサ挿入開口部99等を介してスペーサ8が挿入されることで各メス端子6が各端子挿入室71a内の正規位置で係止され保持される。

以下、図7〜図14の各図を参照すると共に適宜他図も参照して、上記のように構成されるメスコネクタ3の動作と共にカバー部材10の組み付けについてより詳細に説明する。

本実施形態のメスコネクタ3は、上記のようにCPA部材9がメスハウジング7に組み付けられた状態で、CPA部材9が第1ガイド凹部94、第2ガイド凹部95、第3ガイド凹部96、第4ガイド凹部97、第5ガイド凹部98に案内されながら軸方向Xに沿って初期位置(図7、図12等参照)と嵌合保証位置(図14等参照)とに相対移動可能である。上述したカバー部材10は、CPA部材9が初期位置にある状態で係止部18を介してCPA部材9に組み付けられ、CPA部材9が嵌合保証位置にある状態で係止部18による係止が解除されることが規制されたロック状態となる。

ここで、CPA部材9の初期位置とは、図7、図12等に示すように、オスコネクタ2のオスハウジング5とメスコネクタ3のメスハウジング7とが完全に嵌合される前に位置する位置であり、典型的には、CPAロック部93がメスロック部73より軸方向Xの後側にある位置である。CPA部材9は、基本的には、オスハウジング5とメスハウジング7とが完全に嵌合する前の状態ではこの初期位置に位置している。また、CPA部材9の初期位置とは、カバー部材10をCPA部材9に組み付けるための位置でもある。CPA部材9は、初期位置にある状態では、CPAロック部93の軸方向Xの前側端部がメスロック部73の軸方向Xの後側端部と当接することで、メスハウジング7に対して軸方向Xの前側、すなわち、後述する嵌合保証位置側へ相対移動することが規制された状態となる。つまり、CPA部材9は、軸方向Xに対して、メスロック部73とCPAロック部93との間にオスビーク54が介在していない状態(図12参照)、すなわち、メスロック部73がオスビーク54を乗り越えておらず未だオスビーク54に係止されていない状態では、CPAロック部93がメスロック部73と当接することで初期位置から嵌合保証位置への相対移動が規制された状態となる。また、CPA部材9は、初期位置にある状態では、CPA本体部91の各規制突起部95c(図5等参照)がメスハウジング7の各規制突起部76(図3等参照)に当接することで、メスハウジング7に対して軸方向Xの後側へ相対移動することが規制され、メスハウジング7が保持室91aから脱落することが規制される。

メスコネクタ3は、図7に示すように、CPA部材9がメスハウジング7に組み付けられ、CPA部材9が上記初期位置にある状態で、カバー部材10がCPA部材9に組み付けられる。メスコネクタ3は、CPA部材9が初期位置にある状態では、円筒部78が退避空間部20外に位置している。この状態で、メスコネクタ3は、CPA部材9の貫通孔部91dに対して軸方向X後側からカバー部材10の各係止部18を軸方向Xに沿って挿入するようにしてカバー部材10が組み付けられる。この場合、カバー部材10は、第1分割体11Aと第2分割体11Bが開位置とされ(図10参照)、軸方向Xに対して係止爪部19aが被係止部91eaと対向し、係止爪部19b(図2等参照)が被係止部91eb(図3等参照)と対向し、係止爪部19c(図2等参照)が被係止部91ec(図3等参照)と対向する位置関係で、軸方向Xに沿ってCPA部材9側に押圧される。これにより、カバー部材10は、図8に示すように、各係止爪部19のアーム部19dが退避空間部20側に撓みながら爪部19eが被係止部91eを乗り越え、最終的に、図9に示すように、各係止爪部19の爪部19eが当該被係止部91eの軸方向X前側の端面に係止される。この結果、カバー部材10は、各係止爪部19を介してCPA部材9の各被係止部91eに係止された状態となる。

カバー部材10は、第1分割体11Aにおいて保持凹凸部16が形成された本体部13Aの内周面側にコルゲートチューブCT(図1参照)の端部が設置され、この状態で図10に矢印で示すように、第1分割体11Aと第2分割体11Bとが閉位置とされ、係止機構17を介して係止され一体化される。これにより、カバー部材10は、第1分割体11Aと第2分割体11BとによってコルゲートチューブCTの端部を覆い当該コルゲートチューブCTの端部を保持する。また、カバー部材10は、第1分割体11Aと第2分割体11Bとが閉位置とされることで、図11に示すように、CPA部材9側の鍔部91fが第2鍔部15Bに形成された凹部15Baに嵌合する。これにより、カバー部材10は、第2分割体11B側もCPA部材9の規制壁部91cに対して確実に位置決めされ固定される。

そして、コネクタ機構1は、CPA部材9が初期位置にあり、かつ、カバー部材10がCPA部材9に組み付けられた状態で、図12に示すようにメスコネクタ3とオスコネクタ2とが嵌合される。この場合、コネクタ機構1は、メスハウジング7の小径部71Bがオスハウジング5の嵌合空間部52に挿入、嵌合されると共に、第2ガイド凹部95aに突状リブ部53aが挿入され、第2ガイド凹部95bに突状リブ部53dが挿入され、第3ガイド凹部96に突状リブ部53bが挿入され、第4ガイド凹部97に突状リブ部53cが挿入され、この位置関係でメスハウジング7、CPA部材9とオスハウジング5との軸方向Xに沿った相対移動が案内される。そして、コネクタ機構1は、メスハウジング7、CPA部材9がオスハウジング5側に押圧され、メスハウジング7、CPA部材9とオスハウジング5とが軸方向Xに沿った相対移動によって接近すると、当該相対移動に伴ってメスロックアーム部72(第1アーム部72A、第2アーム部72B)、及び、CPAロックアーム部92が撓みながらメスロック部73、及び、CPAロック部93がオスビーク54に乗り上げる。その後、コネクタ機構1は、図13に示すように、メスハウジング7、CPA部材9とオスハウジング5との更なる相対移動に伴ってメスロック部73がオスビーク54を乗り越えて当該オスビーク54に係止され、オスハウジング5とメスハウジング7とが完全に嵌合された状態となる。コネクタ機構1は、この状態で、メス端子6とオス端子4との適正な電気的な接続が確保される。そして、CPA部材9は、この状態、すなわち、メスロック部73がオスビーク54を乗り越えて当該オスビーク54に係止され、軸方向Xに対してメスロック部73とCPAロック部93との間にオスビーク54が介在する状態で、CPAロック部93が当該オスビーク54に乗り上げて初期位置から嵌合保証位置への移動が可能な状態となる。そして、コネクタ機構1は、オスハウジング5とメスハウジング7とが完全に嵌合された状態で、CPA部材9が初期位置から軸方向Xの前側に押圧されることで嵌合保証位置に移動される。

ここで、CPA部材9の嵌合保証位置とは、図14等に示すように、メスコネクタ3のメスハウジング7がオスコネクタ2のオスハウジング5に完全に嵌合された後に移動可能となる位置であり、CPA部材9が初期位置から軸方向Xの前側に押し込まれた位置である。さらに言えば、CPA部材9の嵌合保証位置とは、オスハウジング5とメスハウジング7とが完全に嵌合したことを検知し保証する位置であり、典型的には、CPAロック部93がオスビーク54、及び、当該オスビーク54に係止されているメスロック部73を順に乗り越えてメスロック部73に係止される位置である。CPA部材9は、基本的には、オスハウジング5とメスハウジング7とが完全に嵌合した後の状態ではこの嵌合保証位置に移動される。CPA部材9は、嵌合保証位置にある状態では、CPAロック部93の軸方向Xの後側端部がメスロック部73の軸方向Xの前側端部と当接することで、メスハウジング7に対して軸方向Xの後側、すなわち、初期位置側へ相対移動することが規制された状態となる。また、CPA部材9は、嵌合保証位置にある状態では、CPA部材9の各規制突起部94d(図5等参照)がメスハウジング7の各突状リブ部72f(図3等参照)に当接すること、あるいは、CPA部材9の規制壁部91cがメスハウジング7の規制端面77に当接することで、メスハウジング7に対して軸方向Xの前側へさらに相対移動することが規制される。さらに、CPA部材9は、嵌合保証位置にある状態では、CPA本体部91の各係止突起部94c(図3等参照)がメスハウジング7の各突状リブ部72g(図3等参照)と各突状リブ部72h(図3等参照)との間に係止されることで、当該嵌合保証位置にある状態が確実に維持される。

上記のようにして、CPA部材9は、メスロック部73がオスビーク54に係止された状態で初期位置から嵌合保証位置に移動可能となると共に初期位置から嵌合保証位置への移動に伴って、CPAロック部93がオスビーク54、及び、当該オスビーク54に係止されているメスロック部73を順に乗り越えて嵌合保証位置でメスロック部73に係止される。言い換えれば、コネクタ機構1は、メスハウジング7がオスハウジング5と完全に嵌合しなければ、CPA部材9を初期位置から嵌合保証位置に移動させることができずCPAロック部93がメスロック部73に係止されない構成となっている。このため、コネクタ機構1は、言い換えれば、CPA部材9が初期位置から嵌合保証位置まで移動させられたことをもって、オスハウジング5とメスハウジング7とが完全に嵌合したことを保証することができる。一方、コネクタ機構1において、CPA部材9の初期位置、及び、CPA部材9が初期位置から嵌合保証位置に至るまでの中間位置は、オスハウジング5とメスハウジング7との完全嵌合が未だ保証されていない嵌合未保証位置に相当する。

そして、コネクタ機構1は、CPA部材9が嵌合保証位置にある状態では、図14、図15に示すように、規制端面77の円筒部78が規制壁部91cの貫通孔部91d内に進出するように位置する。これにより、メスコネクタ3は、メスハウジング7の円筒部78がカバー部材10の退避空間部20内に入り込むことで、当該円筒部78によって各係止爪部19(係止爪部19a、19b、19c)の撓みが規制され、この結果、係止爪部19による係止が解除されることが規制されたロック状態となる。

以上で説明したメスコネクタ3によれば、オスコネクタ2のオス端子4と接続されるメス端子6が設けられオスコネクタ2に嵌合可能であるメスハウジング7と、オスコネクタ2とメスハウジング7とが完全に嵌合した状態で初期位置から嵌合保証位置に移動可能にメスハウジング7に組み付けられるCPA部材9と、CPA部材9に係止される係止部18を介して当該CPA部材9に組み付けられるカバー部材10とを備え、係止部18は、メスハウジング7とCPA部材9との相対移動の方向に視てCPA部材9の外形線PFより内側に設けられる。

したがって、メスコネクタ3は、カバー部材10をCPA部材9に係止するための係止部18がメスハウジング7とCPA部材9との相対移動の方向、ここでは軸方向Xに視てCPA部材9の外形線PFより内側に設けられることから、係止部18においてCPA部材9の外形線PFより出っ張った部分が存在しないので、外形の大型化を抑制することができ、小型化を図ることができる。

さらに、以上で説明したメスコネクタ3によれば、係止部18は、CPA部材9に係止されると共に当該CPA部材9に係止される際に撓む係止爪部19を含んで構成され、カバー部材10は、係止爪部19が撓む際に当該係止爪部19が退避する退避空間部20を有し、メスハウジング7は、CPA部材9が初期位置にある状態で退避空間部20外に位置する一方、CPA部材9が嵌合保証位置にある状態で退避空間部20内に位置し係止爪部19の撓みを規制する円筒部78を有する。したがって、メスコネクタ3は、CPA部材9が嵌合保証位置にある状態では、円筒部78がカバー部材10の退避空間部20内に入り込むことで、当該円筒部78が係止爪部19の変位防止部として機能し、係止部18を構成する係止爪部19の撓みが当該円筒部78によって規制される。これにより、メスコネクタ3は、例えば、カバー部材10に軸方向X後側への引っ張り力が作用しても当該係止爪部19による係止が解除されることを確実に規制することができ、当該係止爪部19による係止保持力を向上することができる。また、本実施形態のメスコネクタ3は、係止爪部19が係止されるCPA部材9側の被係止部91e(特に被係止部91ea)自体もメスハウジング7の基端部72a近傍に形成された規制片部72i(図14参照)によって変形が規制されるので、この点でも係止爪部19による係止保持力を向上することができる。したがって、メスコネクタ3は、係止部18を構成する係止爪部19を介したCPA部材9とカバー部材10との係止状態を確実に維持することができる。そして、メスコネクタ3は、CPA部材9が初期位置にある状態では、変位防止部として機能する上記円筒部78が退避空間部20外に位置することから、係止爪部19が退避空間部20側に撓みながら被係止部91eを乗り越え当該被係止部91eに係止されることを許容することができるので、当該CPA部材9が初期位置にある状態で、CPA部材9にカバー部材10を組み付けることができる。言い換えれば、メスコネクタ3は、図16に示すように、仮に、カバー部材10が未だ組み付けらえておらず、CPA部材9が嵌合保証位置にある状態では、係止爪部19が退避空間部20内に位置する円筒部78と当接することで撓むことができず被係止部91eに係止できない状態となり、CPA部材9にカバー部材10を組み付けることができない構成となっている。このことを利用して、メスコネクタ3は、CPA部材9がいずれの位置にあるのかを検知することもできる。つまり、メスコネクタ3は、CPA部材9にカバー部材10を組み付けることができないことをもってCPA部材9が嵌合保証位置にあることを検知することができる一方、CPA部材9にカバー部材10を組み付けることができることをもってCPA部材9が初期位置にあることを検知することができる。例えば、メスコネクタ3は、治具等を用いてCPA部材9を仮設的に嵌合保証位置に移動させておき、この状態でメス端子6、スペーサ8をメスハウジング7に組み付けた後、CPA部材9を初期位置に戻すような構成である場合、上記のようにカバー部材10の組み付けの可否に基づいてCPA部材9がいずれの位置にあるのかを検知することができることを利用して、当該初期位置への戻し忘れを検知、抑制することができる。

また、以上で説明したメスコネクタ3によれば、円筒部78は、係止爪部19が撓み退避空間部20内に退避した状態で当該係止爪部19と当接することでCPA部材9の初期位置から嵌合保証位置への移動を阻止する。つまり、メスコネクタ3は、例えば、係止爪部19が撓み退避空間部20内に退避した状態で未だ被係止部91eに係止されていない状態、すなわち、係止爪部19が適正に係止されていない半係止状態である場合には、CPA部材9を初期位置から嵌合保証位置へ移動させようとすると、被係止部91eに乗り上げ退避空間部20内に退避した状態の係止爪部19と円筒部78とが当接することで当該移動が阻止される。この結果、メスコネクタ3は、係止爪部19が半係止状態にある状態ではCPA部材9を初期位置から嵌合保証位置へ移動させることができず、言い換えれば、CPA部材9を初期位置から嵌合保証位置へ移動させることができないことをもって係止爪部19が半係止状態にあることを検知することができる。これにより、メスコネクタ3は、係止爪部19が適正に係止されていることをもってCPA部材9を初期位置から嵌合保証位置へ移動させることができる構成とすることができる。この結果、メスコネクタ3は、カバー部材10が係止部18を構成する係止爪部19を介してCPA部材9に適正に係止されている状態を確実に実現することができる。

なお、上述した本発明の実施形態に係るコネクタは、上述した実施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された範囲で種々の変更が可能である。

以上で説明したカバー部材10は、メスコネクタ3に接続される電線W2の外装部材であるコルゲートチューブCTの端部を覆うものとして説明したがこれに限らず、例えば、メスコネクタ3に設けられる防水栓等を覆うものであってもよい。

以上で説明した係止部18は、係止爪部19を含んで構成されるものとして説明したが他の形式の係止構造でもよく、メスコネクタ3は、規制部としての円筒部78、退避空間部20等を備えないものであってもよい。

また、以上の説明では、CPA部材9、カバー部材10を備えるコネクタがメスコネクタ3、相手方コネクタがオスコネクタ2であるものとして説明したがこの逆であってもよい。