JP5459488B2 - 定着装置及び画像形成装置 - Google Patents

定着装置及び画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5459488B2 JP5459488B2 JP2010036767A JP2010036767A JP5459488B2 JP 5459488 B2 JP5459488 B2 JP 5459488B2 JP 2010036767 A JP2010036767 A JP 2010036767A JP 2010036767 A JP2010036767 A JP 2010036767A JP 5459488 B2 JP5459488 B2 JP 5459488B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- fixing

- fixing belt

- pressure

- peripheral surface

- fixing device

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Fixing For Electrophotography (AREA)

Description

そして、定着ベルトがヒータによって加熱された金属部材によって加熱されて、ニップ部に向けて搬送された記録媒体上のトナー像がニップ部にて熱と圧力とを受けて記録媒体上に定着されることになる。

また、このような定着装置では、定着ベルトと金属部材との摺接による磨耗を軽減するために、定着ベルトと金属部材との間に潤滑剤が塗布されている。

さらに、このような定着装置では、定着ベルトに対するトナーの離型性を確保するために、ワックスを含有させたトナーが用いられている。

しかし、その場合に、非通紙領域に形成した加圧部に、定着ベルトと金属部材との間に塗布された潤滑剤が異物として流入して付着したり、トナー中に含有されたワックスが異物として流入して付着したりして、その摩擦抵抗が低下してしまう不具合が生じる可能性がある。そして、このような不具合が生じてしまうと、高摩擦抵抗材料からなる加圧部が機能しなくなって、定着ベルトのスリップ(走行不良)が生じてしまうことになる。

また、本願において、「幅方向」とは、記録媒体の通紙方向に対して直交する方向であるものと定義する。

図1〜図6にて、この発明の実施の形態1について詳細に説明する。

まず、図1にて、画像形成装置全体の構成・動作について説明する。

図1に示すように、本実施の形態1における画像形成装置1は、タンデム型カラープリンタである。画像形成装置本体1の上方にあるボトル収容部101には、各色(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)に対応した4つのトナーボトル102Y、102M、102C、102Kが着脱自在(交換自在)に設置されている。

ボトル収容部101の下方には中間転写ユニット85が配設されている。その中間転写ユニット85の中間転写ベルト78に対向するように、各色(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)に対応した作像部4Y、4M、4C、4Kが並設されている。

その後、感光体ドラム5Y、5M、5C、5Kの表面は、露光部3から発せられたレーザ光Lの照射位置に達して、この位置での露光走査によって各色に対応した静電潜像が形成される(露光工程である。)。

その後、感光体ドラム5Y、5M、5C、5Kの表面は、中間転写ベルト78及び第1転写バイアスローラ79Y、79M、79C、79Kとの対向位置に達して、この位置で感光体ドラム5Y、5M、5C、5K上のトナー像が中間転写ベルト78上に転写される(1次転写工程である。)。このとき、感光体ドラム5Y、5M、5C、5K上には、僅かながら未転写トナーが残存する。

最後に、感光体ドラム5Y、5M、5C、5Kの表面は、不図示の除電部との対向位置に達して、この位置で感光体ドラム5Y、5M、5C、5K上の残留電位が除去される。

こうして、感光体ドラム5Y、5M、5C、5K上でおこなわれる、一連の作像プロセスが終了する。

ここで、中間転写ユニット85は、中間転写ベルト78、4つの1次転写バイアスローラ79Y、79M、79C、79K、2次転写バックアップローラ82、クリーニングバックアップローラ83、テンションローラ84、中間転写クリーニング部80、等で構成される。中間転写ベルト78は、3つのローラ82〜84によって張架・支持されるとともに、1つのローラ82の回転駆動によって図1中の矢印方向に無端移動される。

そして、中間転写ベルト78は、矢印方向に走行して、各1次転写バイアスローラ79Y、79M、79C、79Kの1次転写ニップを順次通過する。こうして、感光体ドラム5Y、5M、5C、5K上の各色のトナー像が、中間転写ベルト78上に重ねて1次転写される。

その後、中間転写ベルト78は、中間転写クリーニング部80の位置に達する。そして、この位置で、中間転写ベルト78上の未転写トナーが回収される。

こうして、中間転写ベルト78上でおこなわれる、一連の転写プロセスが終了する。

詳しくは、給紙部12には、転写紙等の記録媒体Pが複数枚重ねて収納されている。そして、給紙ローラ97が図1中の反時計方向に回転駆動されると、一番上の記録媒体Pがレジストローラ対98のローラ間に向けて給送される。

その後、記録媒体Pは、排紙ローラ対99のローラ間を経て、装置外へと排出される。排紙ローラ対99によって装置外に排出された被転写Pは、出力画像として、スタック部100上に順次スタックされる。

こうして、画像形成装置における、一連の画像形成プロセスが完了する。

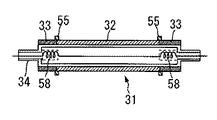

図2〜図4に示すように、定着装置20は、定着部材としての定着ベルト21(ベルト部材)、固定部材26、金属部材22(加熱部材)、補強部材23、加熱手段としてのヒータ25(熱源)、加圧回転体としての加圧ローラ31、遮断部材55、温度センサ40、断熱部材27、ステー部材28、フランジ29、分離部材としての分離板51、等で構成される。

定着ベルト21の基材層は、層厚が30〜50μmであって、ニッケル、ステンレス等の金属材料やポリイミド等の樹脂材料で形成されている。

定着ベルト21の弾性層は、層厚が100〜300μmであって、シリコーンゴム、発泡性シリコーンゴム、フッ素ゴム、等のゴム材料で形成されている。弾性層を設けることで、ニップ部における定着ベルト21表面の微小な凹凸が形成されなくなり、記録媒体P上のトナー像Tに均一に熱が伝わりユズ肌画像の発生が抑止される。

定着ベルト21の離型層は、層厚が10〜50μmであって、PFA(テトラフルオロエチレン−パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、ポリイミド、ポリエーテルイミド、PES(ポリエーテルサルファイド)、等の材料で形成されている。離型層を設けることで、トナーT(トナー像)に対する離型性(剥離性)が担保される。

定着ベルト21の内部(内周面側)には、固定部材26、ヒータ(加熱手段)、金属部材22、補強部材23、断熱部材27、ステー部材28、等が固設されている。また、図示は省略するが、定着ベルト21と金属部材22との間には、潤滑剤が塗布されている。

ここで、固定部材26は、定着ベルト21の内周面21aに摺接するように固定されている。そして、固定部材26が定着ベルト21を介して加圧ローラ31に圧接することで、記録媒体Pが搬送されるニップ部が形成される。図3を参照して、固定部材26は、その幅方向両端部が定着装置20の側板43に固定支持されている。なお、固定部材26の構成については、後でさらに詳しく説明する。

そして、略パイプ状に形成された金属部材22は、ヒータ25の輻射熱により加熱されて定着ベルト21を加熱する(熱を伝える。)。すなわち、金属部材22がヒータ25によって直接的に加熱されて、金属部材22を介して定着ベルト21がヒータ25によって間接的に加熱されることになる。定着ベルト21の加熱効率を良好に維持するためには、金属部材22の厚さを0.1mm以下に設定することが好ましい。

金属部材22の材料としては、ステンレス鋼、ニッケル、アルミニウム、鉄、等の金属熱伝導体(熱伝導性を有する金属である。)を用いることができるが、その中でも単位体積の熱容量比(密度×比熱である。)が比較的小さいフェライト系ステンレス鋼が好適である。本実施の形態1では、金属部材22の材料として、フェライト系ステンレス鋼であるSUS430を用いている。また、金属部材22の厚さを0.1mmに設定している。

また、金属部材22と定着ベルト21とが摺接しても定着ベルト21の磨耗が軽減されるように、定着ベルト21の内周面には、双方の部材21、22の間にはフッ素グリスやシリコーンオイル等の潤滑剤が塗布されている。

なお、本実施の形態1では、金属部材22の断面形状が略円形になるように形成したが、金属部材22の断面形状が多角形になるように形成することもできる。

また、補強部材23における、ヒータ25に対向する面の一部又は全部に、断熱部材を設けたり、鏡面処理を施したりすることもできる。これにより、ヒータ25から補強部材23に向かう熱(補強部材23を加熱する熱)が金属部材22の加熱に用いられることになるために、定着ベルト21(金属部材22)の加熱効率がさらに向上することになる。

なお、加圧ローラ31の両端部に設けられた第2加圧部33や遮断部材55については、後で詳しく説明する。

また、本実施の形態1では、定着ベルト21の直径が加圧ローラ31の直径とほぼ同等になるように形成したが、定着ベルト21の直径が加圧ローラ31の直径よりも小さくなるように形成することもできる。その場合、ニップ部における定着ベルト21の曲率が加圧ローラ31の曲率よりも小さくなるために、ニップ部から送出される記録媒体Pが定着ベルト21から分離され易くなる。

また、図3を参照して、加圧ローラ31には不図示の駆動手段(駆動機構)の駆動ギアに噛合するギア45が設置されていて、加圧ローラ31は駆動手段によって図2中の矢印方向(時計方向)に回転駆動される。

なお、本実施の形態1では、ニップ部を形成する固定部材26の形状を凹状に形成したが、ニップ部を形成する固定部材26の形状を平面状に形成することもできる。すなわち、固定部材26の摺接面(加圧ローラ31に対向する面である。)が平面形状になるように形成することができる。これにより、ニップ部の形状が記録媒体Pの画像面に対して略平行になって、定着ベルト21と記録媒体Pとの密着性が高まるために定着性が向上する。さらに、ニップ部の出口側における定着ベルト21の曲率が大きくなるために、ニップ部から送出された記録媒体Pを定着ベルト21から容易に分離することができる。

このように通紙領域Mの大半を占める領域Hに分離板55が設けられているため、通紙領域Mを超える範囲に分離板を設けた場合と同等に、ニップ部から送出された記録媒体Pが定着ベルト21に吸着してしまう分離不良を確実に防止することができる。

なお、ニップ部から送出された記録媒体Pが加圧ローラ31側に吸着する不具合を防止するために、加圧ローラ31におけるニップ部出口近傍の位置に近接するように、分離部材を配設することもできる。

金属板を曲げ加工することにより形成する略パイプ状の金属部材22は、その肉厚を薄くすることができるために、ウォームアップ時間を短縮することができる。しかし、金属部材22自身の剛性は小さくなっているため、加圧ローラ31の加圧力に抗しきれずに、撓んだり、変形することがある。パイプ状の金属部材22が変形してしまうと所望のニップ幅が得られずに、定着性が低下するという問題が生じる。これに対して、本実施の形態1では、薄肉の金属部材22とは別に高剛性の固定部材26を設置してニップ部を形成しているために、そのような問題が生じるのを未然に防止することができる。

本実施の形態1では、定着ベルト21と金属部材22とがほぼ全周にわたって近接しているため、加熱待機時(プリント動作待機時)においても定着ベルト21を周方向に温度ムラなく加熱できる。したがって、プリント要求を受けた後、速やかにプリント動作をおこなうことができる。このとき、従来のオンデマンド方式の定着装置(例えば、特許第2884714号公報参照。)では、ニップ部で加熱待機時に加圧ローラを変形させたまま熱を与えてしまうと、加圧ローラのゴムの材質によっては、熱劣化を起こして加圧ローラの寿命が短くなってしまったり、加圧ローラに圧縮永久ひずみが発生してしまったりする(ゴムの圧縮永久ひずみは、ゴムの変形に加熱が加わることにより増大する。)。そして、加圧ローラに圧縮永久ひずみが発生すると、加圧ローラの一部が凹んだ状態になり、所望のニップ幅が得られないため、定着不良が発生したり、回転時に異音が生じたりする。

これに対して、本実施の形態1では、固定部材26と金属部材22との間に断熱部材27が設置されているために、加熱待機時に金属部材22の熱が固定部材26に達しにくくなる。したがって、加熱待機時に加圧ローラ31が変形した状態で高温加熱される不具合が軽減されて、上述の問題が生じるのを抑止することができる。

これに対して、本実施の形態1では、固定部材26と金属部材22との間に断熱部材27が設置されているために、金属部材22の熱がニップ部の潤滑剤に達しにくくなる。したがって、潤滑剤の高温による劣化が軽減されて、上述の問題が生じるのを抑止することができる。

略パイプ状の金属部材22は、0.1mm厚のステンレス板に曲げ加工を施して形成したものである。したがって、ステンレス板を曲げ加工によって所望のパイプ形状に加工しようとしても、そのままでは、スプリングバックによって径が大きくなる方向に開いてしまい所望のパイプ形状を形成することができない。そして、金属部材22がスプリングバックによって開いてしまうと、定着ベルト21の内周面に接触してしまい定着ベルト21を傷つけたり、定着ベルト21との接触ムラによる定着ベルト21の加熱ムラが生じたりしてしまう。本実施の形態1では、このような不具合が生じるのを抑止するために、金属部材22の開口部が形成された凹部(曲げ部)をステー部材28で固定することによって、金属部材22のスプリングバックによる変形を抑止している。具体的には、スプリングバック力に抗するように曲げ加工が施された金属部材22の形状を保持しながら、金属部材22の内周面側からステー部材28を凹部に圧入する。

上述したように、金属板を曲げ加工することにより形成する略パイプ状の金属部材22は、その肉厚を薄くすることができるために、ウォームアップ時間を短縮することができる。しかし、金属部材22自身の剛性は小さくなっているため、加圧ローラ31の加圧力が金属部材22に作用すると、その加圧力に抗しきれずに、撓んだり、変形してしまう。そして、パイプ状の金属部材22が変形してしまうと所望のニップ幅が得られずに、定着性が低下するという問題が生じてしまう。これに対して、本実施の形態1では、薄肉の金属部材22に凹部(固定部材26が挿設されている部分である。)をニップ部から離れるように設けて、加圧ローラ31の加圧力が金属部材22に直接的に作用しないように構成しているために、そのような問題が生じるのを未然に防止することができる。

装置本体1の電源スイッチが投入されると、ヒータ25に電力が供給されるとともに、不図示の駆動手段によって加圧ローラ31の図2中の矢印方向の回転駆動が開始される。これにより、加圧ローラ31との摩擦力によって、定着ベルト21も図2中の矢印方向に従動(回転)する。

その後、給紙部12から記録媒体Pが給送されて、2次転写ローラ89の位置で、記録媒体P上に未定着のカラー画像が担持(転写)される。未定着画像T(トナー像)が担持された記録媒体Pは、不図示のガイド板に案内されながら図2の矢印Y10方向に搬送されて、圧接状態にある定着ベルト21及び加圧ローラ31のニップ部に送入される。

そして、金属部材22(ヒータ25)によって加熱された定着ベルト21による加熱と、補強部材23によって補強された固定部材26と加圧ローラ31(第1加圧部32)との押圧力とによって、記録媒体Pの表面にトナー像Tが定着される。その後、ニップ部から送出された記録媒体Pは、矢印Y11方向に搬送される。

上述したように、図2、図3、図5を参照して、本実施の形態1における定着装置20の加圧ローラ31(加圧回転体)には、芯金34上に、通紙領域Mに第1加圧部32が形成され、非通紙領域Nに第2加圧部33が形成されている。この第1加圧部32と第2加圧部33とは、それぞれ、発泡性シリコーンゴム、シリコーンゴム、フッ素ゴム等の弾性材料で形成されている。そして、第1加圧部32の外周面の摩擦係数に比べて、第2加圧部33の外周面の摩擦係数が大きくなるように形成されている。具体的には、第1加圧部32や第2加圧部33の弾性材料を最適化したり外周面に表面層を設けたりして、上述した摩擦係数の差異が生じるように構成している。

このように構成することにより、ニップ部における定着ベルト21に対する加圧ローラ31の摩擦抵抗を全体的に大きく設定できるため、定着ベルト21の走行不良(スリップ)が生じにくくなる。

なお、定着ベルト21と第2加圧部33との摩擦抵抗は、定着ベルト21と第1加圧部32との摩擦抵抗に比べて、大きくなるため、第2加圧部33に摺接する定着ベルト21の領域の磨耗劣化が早まることになる。しかし、第2加圧部33に摺接する定着ベルト21の領域は非通紙領域Nであるため、そのことによって定着画像の画質が低下することはない。

詳しくは、図5を参照して、遮断部材55は、第1加圧部32と第2加圧部33との境界部分においてニップ部を除いた加圧ローラ31の外周面を覆うように外径方向に起立する板状部材であって、図示は省略するが保持部55dが側板43にネジ締結されている。さらに具体的に、図6(A)を参照して、第1加圧部32と第2加圧部33との境界部分には溝部(図中の深さGの溝部である。)が形成されていて、その溝部に遮断部材55の内径部が入り込んで双方の加圧部32、33を仕切るように遮断部材55が設置されている。

ここで、第1加圧部32に付着するワックスは、記録媒体P上に形成されたトナー像に含まれるワックスがニップ部の位置で定着工程時に高温加熱されて蒸発して、その後に装置の休止時において自然冷却されることによって形成されるものである。

このような構成により、分離板55の先端部に、トナー中に含有されたワックス等の異物が付着しても、その異物が分離板55から第2加圧部33に流入しにくくなって、上述した第2加圧部33の機能の低下を抑止することができる。

これに対して、第1加圧部32と第2加圧部33との境界部分に溝部を形成することなく、遮断部材55の内径部を第1加圧部32と第2加圧部33との境界部分に当接させるように構成することもできる。その場合、第2加圧部33(又は第1加圧部32)の熱膨張やワックスの粘度等を考慮して、図6(B)に示すように、第2加圧部33(又は第1加圧部32)と遮断部材55の内径部との間に予め所定のギャップD(例えば、0.1〜1mm程度である。)を設けておくことが好ましい。

図7及び図8にて、この発明の実施の形態2について詳細に説明する。

図7は、実施の形態2における定着装置の一部を示す斜視図であって、前記実施の形態1における図5に相当する図である。また、図8は、別の形態の定着装置を幅方向にみた図であって、前記実施の形態1における図3に相当する図である。

本実施の形態2における定着装置は、遮断部材の構成が、前記実施の形態1のものとは相違する。

第1の遮蔽部材55は、トナー中のワックス(異物)が第2加圧部33に流入する流入経路A1、A2を遮断するためのものである。これに対して、第2の遮蔽部材56は、定着ベルト21と金属部材22との間に介在された潤滑剤(異物)が第2加圧部33に流入する流入経路B1、B2を遮断するためのものである。

ここで、第1加圧部32や定着ベルト21の通紙領域に付着するワックスは、記録媒体P上に形成されたトナー像に含まれるワックスがニップ部の位置で高温加熱されて蒸発して、その後に自然冷却されることによって形成されるものである。

ここで、定着ベルト21の端部から流動する潤滑剤は、定着ベルト21と金属部材22との間に塗布された潤滑剤が双方の部材21、22の端部の隙間から漏出したものである。

これに対して、図8に示すように、第2の遮断部材56を、定着ベルト21の幅方向端部における外周面の全部(全周)を覆うように外径方向に起立する板状部材とすることもできる。詳しくは、図8に示すように、第2の遮断部材56は、定着ベルト21の幅方向端部において外周面を覆うように起立するとともに、第2加圧部33の端面に当接するように形成されている。このような構成であっても、第2の遮断部材56によって、定着ベルト21と金属部材22との間に介在された潤滑剤(異物)が第2加圧部33に流入する流入経路B1、B2が遮断されることになるため、定着ベルト21のスリップ(走行不良)を抑止することができる。

図9及び図10にて、この発明の実施の形態3について詳細に説明する。

図9は、実施の形態3における定着装置の一部を示す図である。図9(A)は加圧ローラ31を幅方向にみた正面図であって、図9(B)は加圧ローラ31を示す側面図である。また、図10は、別の形態の定着装置に設置される加圧ローラ31を示す断面図である。

本実施の形態3における定着装置は、加圧ローラ31の第2加圧部33を加熱する第2加熱手段が設置されている点が、前記実施の形態1のものとは相違する。

詳しくは、誘導加熱部57(第2加熱手段)は、励磁コイル、コア、コイルガイド、等で構成される。励磁コイルは、第2加圧部33の外周面の一部を覆うように、細線を束ねたリッツ線を幅方向(図9の紙面垂直方向である。)に延設したものである。コイルガイドは、耐熱性の高い樹脂材料等からなり、励磁コイルやコアを保持する。コアは、フェライト等の強磁性体(比透磁率が1000〜3000程度である。)からなる半円筒状部材であって、芯金34に向けて効率のよい磁束を形成するためにセンターコアやサイドコアが設けられている。コアは、幅方向に延設された励磁コイルに対向するように設置されている。

なお、第2加圧部33を効率的に電磁誘導加熱するためには、第2加圧部33自体に電磁誘導加熱される金属層を設けることもできる。

図11にて、この発明の実施の形態4について詳細に説明する。

図11は、実施の形態4における定着装置を示す構成図であって、前記実施の形態1における図2に相当する図である。本実施の形態4における定着装置は、金属部材22が電磁誘導によって加熱される点が、前記実施の形態1のものとは相違する。

ここで、本実施の形態4における定着装置20は、加熱手段として、ヒータ25の代わりに、誘導加熱部50が設置されている。そして、本実施の形態4における金属部材22は、ヒータ25の輻射熱によって加熱される前記実施の形態1のものとは異なり、誘導加熱部50による電磁誘導によって加熱される。

加圧ローラ31が図11中の矢印方向に回転駆動されると、定着ベルト21も矢印方向に従動回転する。そして、定着ベルト21は誘導加熱部50との対向位置で加熱される。詳しくは、励磁コイルに高周波の交番電流を流すことで、金属部材22の周囲に磁力線が双方向に交互に切り替わるように形成される。このとき、金属部材22表面に渦電流が生じて、金属部材22自身の電気抵抗によってジュール熱が発生する。このジュール熱によって、金属部材22が電磁誘導加熱されて、さらに加熱された金属部材22によって定着ベルト21が加熱される。

なお、金属部材22を効率的に電磁誘導加熱するためには、誘導加熱部50を金属部材22の周方向全域に対向するように構成することが好ましい。また、金属部材22の材料としては、ニッケル、ステンレス、鉄、銅、コバルト、クロム、アルミニウム、金、白金、銀、スズ、パラジウム、これらのうち複数の金属からなる合金、等を用いることができる。

このような場合にも、加圧ローラ31や遮断部材55を本実施の形態4と同様に構成することで、本実施の形態4と同様の効果を得ることができる。

20 定着装置、

21 定着ベルト(定着部材)、

22 金属部材(加熱部材)、

23 補強部材、

25 ヒータ(加熱手段)、

26 固定部材、

31 加圧ローラ(加圧回転体)、

32 第1加圧部、

33 第2加圧部、

50 誘導加熱部(加熱手段)、

51 分離板(分離部材)、

55、56 遮断部材(板状部材)、

57 誘導加熱部(第2加熱手段)、

58 ヒータ(第2加熱手段)、

P 記録媒体、 M 通紙領域、 N 非通紙領域。

Claims (10)

- 所定方向に走行してトナー像を加熱して溶融するとともに、可撓性を有する無端状の定着ベルトと、

前記定着ベルトの内周面側に固設された固定部材と、

前記定着ベルトを介して前記固定部材に圧接して記録媒体が搬送されるニップ部を形成するとともに、駆動手段によって所定方向に回転駆動される加圧回転体と、

前記定着ベルトの内周面に対向するように固設されて前記定着ベルトを加熱するとともに、加熱手段によって加熱されるパイプ状の金属部材と、

を備え、

前記加圧回転体は、

通紙領域に形成された第1加圧部と、

非通紙領域に形成されるとともに、その外周面の摩擦係数が前記第1加圧部の外周面の摩擦係数に比べて大きくなるように形成された第2加圧部と、

を具備し、

前記第1加圧部と前記第2加圧部との境界部分において前記ニップ部を除いた前記加圧回転体の外周面を覆うように外径方向に起立して、前記加圧回転体の回転を妨げることなく前記第1加圧部の外周面上から前記第2加圧部の外周面上への異物の流入経路を遮断する板状部材をさらに備えたことを特徴とする定着装置。 - 前記板状部材は、前記第1加圧部と前記第2加圧部との境界部分に対応する前記定着ベルトの外周面であって前記ニップ部を除いた前記定着ベルトの外周面をも覆うように外径方向に起立することを特徴とする請求項1に記載の定着装置。

- 前記定着ベルトの幅方向端部における前記ニップ部を除いた外周面を覆うように外径方向に起立して、前記定着ベルトの走行を妨げることなく前記定着ベルトの外周面上において幅方向端部から幅方向中央部への異物の流入経路を遮断する第2の板状部材をさらに備えたことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の定着装置。

- 前記第2の板状部材は、前記加圧回転体の幅方向端部に対応する前記第2加圧部の幅方向端部において前記ニップ部を除いた前記加圧回転体の外周面をも覆うように外径方向に起立することを特徴とする請求項3に記載の定着装置。

- 前記第2の板状部材は、断熱材料で形成されたことを特徴とする請求項3又は請求項4に記載の定着装置。

- 前記板状部材は、断熱材料で形成されたことを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれかに記載の定着装置。

- 前記第2加圧部を加熱する第2加熱手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1〜請求項6のいずれかに記載の定着装置。

- 前記定着ベルト又は/及び前記加圧回転体に非接触で対向して前記ニップ部から送出される記録媒体を搬送経路に導くための分離部材を備え、

前記分離部材は、前記定着ベルト又は/及び前記加圧回転体に対向する幅方向の領域が、前記第2加圧部の幅方向の領域と重ならないように構成されたことを特徴とする請求項1〜請求項7のいずれかに記載の定着装置。 - 前記金属部材は、前記ニップ部を除く位置で前記定着ベルトの内周面に対向するように固設され、

前記金属部材の内周面側に固設されて前記固定部材に当接して当該固定部材を補強する補強部材をさらに備えたことを特徴とする請求項1〜請求項8のいずれかに記載の定着装置。 - 請求項1〜請求項9のいずれかに記載の定着装置を備えたことを特徴とする画像形成装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010036767A JP5459488B2 (ja) | 2010-02-23 | 2010-02-23 | 定着装置及び画像形成装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010036767A JP5459488B2 (ja) | 2010-02-23 | 2010-02-23 | 定着装置及び画像形成装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2011174955A JP2011174955A (ja) | 2011-09-08 |

| JP5459488B2 true JP5459488B2 (ja) | 2014-04-02 |

Family

ID=44687890

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010036767A Expired - Fee Related JP5459488B2 (ja) | 2010-02-23 | 2010-02-23 | 定着装置及び画像形成装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5459488B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2014174383A (ja) | 2013-03-11 | 2014-09-22 | Ricoh Co Ltd | 定着装置及び画像形成装置 |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001034096A (ja) * | 1999-07-15 | 2001-02-09 | Canon Inc | 像加熱装置及び画像形成装置 |

| JP4747699B2 (ja) * | 2005-07-04 | 2011-08-17 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 | 定着装置および画像形成装置 |

| JP5089146B2 (ja) * | 2006-11-27 | 2012-12-05 | キヤノン株式会社 | 画像加熱装置及び画像形成装置 |

| JP5042069B2 (ja) * | 2007-05-22 | 2012-10-03 | 株式会社リコー | 定着装置、及び、画像形成装置 |

| JP2009139450A (ja) * | 2007-12-04 | 2009-06-25 | Kyocera Mita Corp | 分離部材、定着装置及び画像形成装置 |

-

2010

- 2010-02-23 JP JP2010036767A patent/JP5459488B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2011174955A (ja) | 2011-09-08 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5403264B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP5299690B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP5321905B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP5943231B2 (ja) | 定着装置、及び、画像形成装置 | |

| JP6035668B2 (ja) | 定着装置、及び、画像形成装置 | |

| JP5967468B2 (ja) | 定着装置、及び、画像形成装置 | |

| JP6136221B2 (ja) | 定着装置、及び、画像形成装置 | |

| JP2011064767A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP6136220B2 (ja) | 定着装置、及び、画像形成装置 | |

| JP5091885B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2008158482A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2011169997A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2011164232A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2011064726A (ja) | 定着装置および画像形成装置 | |

| JP2011070070A (ja) | 定着装置および画像形成装置 | |

| JP2011186001A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2013195857A (ja) | 定着装置、及び、画像形成装置 | |

| JP2008146010A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2024023903A (ja) | 定着装置、及び、画像形成装置 | |

| JP5354385B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP5472618B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP5459488B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP5381745B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP6653069B2 (ja) | 定着装置、及び、画像形成装置 | |

| JP5472619B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20121206 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20130821 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130823 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131009 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131029 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131129 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20131218 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20131231 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |