JP3596206B2 - フィニッシャ - Google Patents

フィニッシャ Download PDFInfo

- Publication number

- JP3596206B2 JP3596206B2 JP408497A JP408497A JP3596206B2 JP 3596206 B2 JP3596206 B2 JP 3596206B2 JP 408497 A JP408497 A JP 408497A JP 408497 A JP408497 A JP 408497A JP 3596206 B2 JP3596206 B2 JP 3596206B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- folding

- sheet

- paper

- stopper

- recording material

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Folding Of Thin Sheet-Like Materials, Special Discharging Devices, And Others (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、印刷機、複写機等の画像形成装置から排出された記録用紙等の記録材(以下、簡単のため用紙という)の仕分け、綴じ、折り加工、パンチ穴明け等の後処理を行なうフィニッシャに関し、より詳しくは、用紙先端をストッパに当ててループを形成し、当該ループをローラで噛み込むことで用紙の折り加工を行う紙折り手段のストッパの制御に関する。

【0002】

【従来の技術】

最近、印刷機や複写機等の画像形成装置から排出された画像形成済み用紙に対して種々の後処理を施すフィニッシャが種々提案されている(特願平8−66143号等参照)。ここに、後処理とは、用紙を各部数に仕分けたり、ステープルを用いて綴じたり、2つ折りやZ字状に3つ折り(以下、Z折りという)に折り加工したり、ファイル用のパンチ穴を明けたりする種々の作業をいう。

【0003】

このようなフィニッシャにおいて、用紙に折り加工を施す従来の紙折り手段は、用紙先端をストッパに当ててループを形成し、当該ループをローラで噛み込むことにより用紙の折り加工を行う機構が一般的であり、前記ストッパの位置は、折りモード及び用紙サイズに応じて移動させている。

【0004】

また、ストッパの位置によって紙折りの仕上り状態が微妙に変化することになるが、かかるストッパ位置の微調整は手動により行われていた。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、紙折りの位置決めを行う前記ストッパは、複写機等から排出される用紙サイズと折りモードとが判明次第移動させることが可能である。したがって、複写機等が折りモード及び用紙サイズを認知してすぐにフィニッシャにその情報を与えれば、複写機等から排出される画像形成済み用紙が同一サイズのみの場合には、最初の1枚目がフィニッシャに搬入される以前にストッパを移動させることができるので、ストッパ移動の駆動源を用紙搬送の駆動源などの他の駆動源と同時に作動させるようなことがなく、単位時間当たりの消費電流が大きくならずに済む。

【0006】

しかしながら、例えば原稿が、A3サイズで長手方向を搬送方向としたもの(以下、A3Tのように添字Tを付して用いる)とA4サイズで長手方向を搬送方向に直交させたもの(以下、A4Yのように添字Yを付して用いる)などのように、幅方向長さが同一で搬送方向長さが2:1の比の組合わせとなる原稿混載時には、大きいサイズの用紙をZ折りすることにより同一サイズにすることができるが、このような場合にあっては、最初の何枚かが小さいサイズの用紙で途中から大きいサイズの用紙にかわることもあり、そのような場合に用紙サイズが判明した時点でストッパを移動させると、既に小さいサイズの用紙が搬送されているので、ストッパ移動の駆動源と用紙搬送の駆動源などの他の駆動源とが同時に作動し、単位時間当たりの消費電流が大きくなってしまうという問題がある。

【0007】

また、ユーザによっては、用紙の折り位置を若干変更して紙折りの仕上り状態の調整を望むことが考えられる。この紙折りの仕上り状態はストッパの位置を変更することで可能であるが、折り加工後の折り畳んだ状態での搬送方向サイズが折り加工前の広げた状態での搬送方向サイズの丁度半分でないと、上述したような例えばA4YおよびA3Tなどの原稿混載時に、出来上がったものが同一サイズにならず、しかも、折り加工後の用紙を積載する際の収容性も悪化する虞れがあるという問題もある。

【0008】

そこで、本発明の第1の目的は、幅方向長さが同一で搬送方向長さが異なる組合わせとなる原稿の混載時においても、生産性を低下させることなく単位時間当たりの消費電流を低減させることにある。

【0009】

また、本発明の第2の目的は、用紙の折り加工の仕上り状態を、折り加工後の折り畳んだ状態での搬送方向のサイズを変えることなく容易に調整可能とすることにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】

上記第1の目的を達成するための請求項1記載の発明は、記録材に画像を形成する画像形成装置に連結され、当該画像形成装置から排出された画像形成された記録材に対して種々の後処理を施すフィニッシャにおいて、記録材の先端が当接されることにより当該記録材にループを形成させる少なくとも2つのストッパと、前記ループを噛み込むことにより記録材を折り加工する折りローラと、前記ストッパの位置を移動させる駆動源と、画像形成される記録材に対し、折り加工すれば当該記録材と同一サイズになる幅方向長さが同一で搬送方向長さの大きい他の記録材が存在する場合に、当該他の記録材を折り加工する位置に前記ストッパの位置をあらかじめ移動すべく駆動源を作動させる制御手段とを有することを特徴とする。この発明にあっては、原稿の混載時に備え、例えばA4YまたはB5Yの用紙に画像形成するときは、各ストッパを、それぞれ駆動源を作動させることによりA3でZ折りの位置またはB4でZ折りの位置にあらかじめ移動させ待機させておくことによって、必ずフィニッシャ内に用紙が搬送される前にストッパの移動を完了させることが可能となる。これにより、混載モード時、途中でストッパを移動させる必要がなくなり、ストッパ移動の駆動源と用紙搬送の駆動源とを同時に作動させることが回避される。

【0011】

また、上記第2の目的を達成するための請求項2記載の発明は、記録材に画像を形成する画像形成装置に連結され、当該画像形成装置から排出された画像形成された記録材に対して種々の後処理を施すフィニッシャにおいて、記録材の先端が当接されることにより当該記録材にループを形成させる少なくとも2つのストッパと、前記ループを噛み込むことにより記録材を折り加工する折りローラと、前記ストッパの位置を移動させる駆動源と、記録材に対する折り加工の仕上り状態が設定される画像形成装置からの情報に基づき、前記少なくとも2つのストッパの位置をそれぞれ独立して補正移動すべく駆動源を作動させる制御手段とを有することを特徴とする。この発明にあっては、各ストッパの位置をそれぞれ独立して補正移動すべく駆動源を作動させることができるので、折り加工後の折り畳んだ状態での搬送方向のサイズを変えることなく折り位置を変化させて、設定された仕上り状態に容易に調整することが可能となる。これにより、例えばZ折りの場合に、第1の折り位置を変化させてもZ折り処理後の折り畳んだ状態での用紙長さは、常にZ折り処理前の広げた状態での用紙全長の半分にすることができる。

【0012】

【発明の実施の形態】

以下、添付した図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。

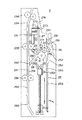

図1は、本発明の一実施の形態に係るフィニッシャを連結した複写機の全体構成を示す概略図、図2は、同フィニッシャの要部を示す概略構成図、図3は、同フィニッシャの紙折り手段を示す概略構成図、図4(A)〜(C)は、紙折りモードを説明する概略斜視図、図5は、同フィニッシャの用紙集積部とステープル手段を示す概略構成図である。

【0013】

《複写機の構成》

フィニッシャ1が接続されている複写機10は、周知の電子写真方法によって用紙上に画像を形成し、排紙部10bからコピー済み用紙を1枚ずつ排出するものである。当該複写機10は、上部に自動原稿搬送装置850(以下、ADFという)が搭載されている。このADF850は、トレイ815上にセットされた原稿群を1枚ずつ複写機10のプラテンガラス(図示せず)上に送り込み、画像読取り終了後に当該原稿をトレイ856上に排出し積載するものである。

【0014】

ADF850等によりプラテンガラス上にセットされた原稿は、複写機10に内蔵されているイメージリーダ(図示せず)によってその画像を読み取られ、デジタルデータに変換されて制御部のメモリに格納される。コピー動作は、画像データを読み出すことにより、必要な編集、例えば、ぺージ順の変更、画像反転処理あるいは表裏面へのコピー処理等を加えて実行される。

【0015】

《フィニッシャの概略構成》

フィニッシャ1は、図1に示すように、概して、複写機10の排紙部10bから排出された用紙Pを集積し整合するノンソートトレイ11a及び用紙集積部11bと、前記排紙部10bから排出された用紙Pに対し必要に応じて2つ折りやZ字状に3つ折り(Z折り)などの折り加工を行う紙折り手段2と、用紙集積部11bから用紙搬送方向下流側に設置され、集積し整合された用紙Pに対してステープル処理を施すステープル手段3と、このステープル処理後の用紙束が排出されて収容されるソート部4と、前記ステープル処理された後の用紙束またはステープル処理されていない用紙束に対してカバーを取付けるバインド手段5と、用紙搬送経路中に設けられ必要に応じて用紙に穴あけを行うパンチ手段7とからなる。複写機10から排出された用紙は用紙搬送部6によりフィニッシャ内の各手段に搬送される。

【0016】

《用紙搬送部》

まず、用紙搬送部6は、図1に示すように、複写機10の排紙部10bから用紙Pを受け取って下方へ搬送する搬送路61と、用紙Pの前後及び表裏を反転させるスイッチバック搬送路62と、用紙Pをノンソートトレイ11aへ搬送する搬送路63と、搬送路63から分岐して用紙Pを用紙集積部11bに搬送する搬送路64と、前記搬送路63のほぼ始端部から分岐して用紙Pをバインド手段5またはソート部4へ搬送する搬送路65と、前記用紙集積部11bからの用紙束をソート部4あるいはバインド手段5へ搬送する搬送路66とで構成され、用紙Pはこれら各搬送路を中央基準で搬送される。

【0017】

さらに詳述すれば、図2に示すように、搬送路61は、搬送ローラ対611,612,613を有している。スイッチバック搬送路62は、正逆回転可能な搬送ローラ621と、この搬送ローラ621に接触して従動回転する従動ローラ622と、スイッチバックされた用紙Pを搬送路63、搬送路64または搬送路65方向へ搬送する搬送ローラ対623,624と、用紙検出用のセンサSE1とを有している。

【0018】

前記搬送路61を下方に搬送されてきた用紙Pは、まずスイッチバック搬送路62へ導入される。例えば、紙折りを行わない場合には該用紙Pの後端がセンサSE1で検出されて所定時間が経過すると、すなわち、用紙後端が搬送路62へ入り込むと、搬送ローラ621が逆転に切り換わり、スイッチバック搬送路62から搬送路63に向かって上方へ搬送される。

【0019】

この搬送路63には、搬送ローラ対631,632,633,634及び排出ローラ対635が設けられ、また、用紙Pの先端部又は後端部にパンチ孔を形成する指示があればパンチ手段7により穴あけが行われる。

【0020】

前記搬送路64には、用紙Pの搬送先を切り換えるための切換え爪641と、搬送ローラ対642及び排出ローラ対643が設けられ用紙Pをノンソートトレイ11aまたは用紙集積部11bに排紙する。

【0021】

前記搬送路65には、用紙Pの搬送先を切り換えるための切換え爪651と、搬送ローラ対652が設けられて、用紙集積部11bへ送らずに直接バインド手段5またはソート部4まで導く。

【0022】

これら切換え爪641,651は、それぞれ図示しないソレノイドによって回動され、前記スイッチバック搬送路62から搬送されてきた用紙Pは、切換え爪651によって搬送路63または65のいずれかへ案内されることになる。

【0023】

用紙集積部11bで集積し整合された用紙Pは、必要によりステープル処理が施された後、そのまま排紙される場合には比較的太い通路である搬送路66を通ってソート部4に導かれる。一方、バインド製本する場合には、必要によりステープル処理が施された後、搬送路66を通りバインド手段5へ導かれる。

【0024】

この搬送路66には、相互に離間可能とされた搬送ローラ対661,662,663と、先端に排出ローラ664が設けられている。

【0025】

《ソート部》

ソート部4は、図2に示すように、ソートトレイ41と、このソートトレイ41を昇降させる駆動機構42とを有している。このソートトレイ41には、大量コピー時に用紙Pが1枚ずつ搬送路65を通って送り込まれたり、用紙集積部11bからステープル手段3に送られ、ステープル処理された用紙束が搬送路66を通って送り込まれる。なお、搬送路65または搬送路66から搬送された用紙Pまたは用紙束は切換え爪665によってトレイ41またはバインド手段5へ案内される。

【0026】

トレイ41上に収容され積載された用紙PはセンサSE2にて検出されるごとに、トレイ41は駆動機構42によって一定量ずつ下降される。センサSE3によりトレイ41が下限にまで下降したことが検出されると、このときトレイ41は満杯であり、以後のコピー動作が中断される。なお、トレイ41を一定量ずつ下降させる駆動機構42の構成は周知であり、説明は省略する。

【0027】

《紙折り手段》

紙折りついて、概説する。

紙折り手段2は、図1および図2に示すように、フィニッシャ1の用紙搬送部6の直下に設けられ、前後方向(図中紙面垂直方向)に延びた図示しないレール部材に係合するように紙折り手段2に備えられた図示しない複数のコロによりフィニッシャ1の前面側から背面側に(図中紙面垂直方向手前から奥に)移動可能にしてフィニッシャ1に脱着可能に構成されている。

【0028】

図3に示すように、紙折り手段2は、紙折り処理を行わずに、スイッチバック部620で用紙Pがスイッチバックする際の用紙逃がし搬送路26と、スイッチバック部620から用紙Pを受取り、第1の折りを行うための第1搬送路25と、第2の折りを行うための第2搬送路27と、数種の紙折りを行う紙折り部20と、折り後の用紙Pの表裏反転を行うためのスイッチバックローラ対291と、スイッチバックローラ対291に搬送するための第3搬送路28と、スイッチバックローラ対291によって表裏反転された後の転写紙を搬送するためのスイッチバック搬送路29とを備えている。

【0029】

紙折り手段2は、画像形成済み用紙Pを搬送方向中央部で2つ折りにする機能と用紙PをZ折りにする機能とを有しており、その中心的役割を果たすものは、3本の正逆可能な折りローラ21,22,23からなる紙折り部20と、バックアップローラ24であり、用紙Pは、これらローラ21〜24を中心として複数本の用紙搬送路25〜29により授受が行なわれるようになっている。

【0030】

そして、前記第1の折りを行うために用紙Pの先端が当接されることにより当該用紙Pにループを形成させる第1ストッパ252と、前記第2の折りを行うために同様にして当該用紙Pにループを形成させる第2ストッパ272とが設けられており、前記折りローラ21,22,23により前記ループが噛み込まれることにより用紙Pに対して折り加工される構成となっている。また、これら第1ストッパ252および第2ストッパ272をそれぞれ独立して図中矢印方向に移動させ得る駆動源としての第1ストッパ駆動モータおよび第2ストッパ駆動モータが備えられている(図示せず)。

【0031】

この紙折り手段2によれば、複写機本体10の入力部における操作により選択可能な3つの紙折りモード、すなわちZ字状に用紙Pを折るZ折りモード(図4(A)参照)、用紙Pを中央部で2つ折りする中折り(袋綴じ)モード(図4(B)参照)、および折り目のついた用紙P群の中央部にステープル処理するための折り目つけを行なう中綴じモード(図4(C)参照)を有しているが、これら紙折りモードを含め、紙折り手段2の詳細は後述する。

【0032】

《ステープル手段》

ステープル手段3は、図2および図5に示すように、前記搬送路64から排出された用紙Pを用紙集積部11bにおいて整列処理した後に、当該用紙束の所定位置にステープルを施すもので、ステープル針を打ち出す針打ち部31と、この打ち出されたステープル針を受けて曲げる針受け部32とを有している。

【0033】

前記用紙集積部11bは、トレイ12上に排出された用紙Pの先端(トレイ12への排出方向から見れば後端)を先端ストッパ12aが受け止めて整合し、側部整合板13が搬送方向に対して直交する方向に往復移動し、用紙Pの横方向を整合する。したがって、中折り(袋綴じ)モードでは、先端ストッパ12a側に用紙の折り目のある側がくることになる。そして、第1チャック手段14aと第2チャック手段14bが、それぞれ用紙Pの側部を交互に把持し、用紙Pの浮き上がりを防止するとともに第1チャック手段14aが用紙束を把持してステープル手段3に向けて送り出すようになっている。

【0034】

針打ち部31は、モータM1により駆動されるカムリンク機構312を介して針切断部材及び針曲げ部材312aを作動し、針カートリッジ311のステープル針を1本ずつ切断分離させてコ字形状に折り曲げ、針受け部32側に向けて突出するようになっている。針受け部32は、突出されたステープル針を折り曲げて用紙束を結束する針受け部材321を有している。

【0035】

用紙搬送方向hとは直交する方向のステープル針の打ち込み位置は、針打ち部31を2本のガイド軸313,314にスライド自在に装着するとともにステッピングモータM2によって用紙搬送方向hとは直交する方向に設けられたスパイラル軸315の正逆転により移動し得るようにし、また針受け部32も2本のガイド軸322,323にスライド自在に装着し、ステッピングモータM3によって駆動されるスパイラル軸324の正逆転に伴って、用紙搬送方向hとは直交する方向に移動することにより行う。

【0036】

また、用紙搬送方向のステープル針の打ち込み位置は、前記チャック手段14aによる移動により決定する。したがって、この第1チャック手段14aの送り出し量により、集積された用紙の先端乃至後端のいずれでもステープル処理を施すことができる。袋綴じの場合には、2つ折りされた用紙の端部(トレイ12への排出方向から見れば先端)が針うち部31の位置にくるまで押し出される。

【0037】

そして、ステープル処理された後には、相互に離間可能とされた前記搬送ローラ対661に挟み込まれ、搬送路66により搬送される。

【0038】

以上がステープル手段の構成及び動作であるが、これらは周知に属するので詳述は避ける(例えば、特願平8−66143号参照)。

【0039】

《バインド手段》

バインド手段5は、複写後の用紙を束にして市販されているカバーを用いて糊付けするものである。このバインド手段5は、図2に示したように、複数枚の市販のバインド用カバーを収容するカバー収容部51と、カバー収容部51から1枚のカバーCを取出し搬送するカバー搬送部52と、カバー搬送部52より搬送されたカバーCを開いた状態で保持する用紙挿入部53と、前記搬送路67内を搬送されてきた用紙束をカバーC内へ挿入する用紙搬送部54と、用紙挿入部53にて用紙Pが挿入されたカバーCに加熱処理を行う加熱部55と、バインド後のカバーCにより製本化された冊子をバインド装置外へ排出し、収容する排出部56とから構成されている。これにより用紙集積部11bにおいて整合された用紙束がそのまま、またはステープル処理が施された後、搬送路66および67を経てバインド手段5に送られてバインド処理されるか、もしくは紙折り手段2により紙折りされた後、搬送路65を経て1枚ずつバインド手段5に送られて複数枚の用紙がバインド処理される。

【0040】

カバー収容部51は、カバーCを収容するための空間が、開閉扉511、カバー保持部材514、収容下ガイド512,513により形成され、ここにカバーCを補給するときには、開閉扉511を開放し、カバー群を開いた状態(図2に示す状態)でV字形にて収容する。

【0041】

カバー搬送部52は、収容されたカバーCのうら表紙面に当接し、カバーCの先端を搬送するピックアップローラ521と、当該ピックアップローラ521をカバーCに圧接させるローラ圧接部材522と、カバーCを1枚だけ搬送するサバキローラ対523と、サバキローラ対523の上流に配置された前サバキ部材524と、サバキローラ対523の下流に配置されたカバー検出手段525と、サバキローラ対523の下流に配置されたカバー搬送ローラ対526と、カバー収容部51と用紙挿入部53とを継ぐよう構成されたカバー搬送ガイド527,528とを有している。

【0042】

用紙挿入部53は、逆三角形状の用紙挿入空間を形成するガイド板531,532,533,534と、用紙挿入空間下方に配置されたカバーレジストローラ対535と、用紙挿入空間のカバー搬送方向上部に配置された先端ストッパー536と、前記カバーレジストローラ対535の上方の用紙挿入空間内に配置された横整合部材537とにより構成されている。

【0043】

前記カバー搬送部52より搬送されたカバーCの先端は、ガイド板512に沿って上方へ向かい、先端ストッパー536に当接するが、さらにカバーCは、搬送されてカバー背部が下方へ折れ曲がりガイド531,532間を通過してカバーレジストローラ対535により下端が規制される。

【0044】

当該カバーレジストローラ対535の上方に設けられたカバー検出センサ538によりカバー背部の通過が検出されて一定時間(カバー背部がカバーレジストローラ対535上に当接しかつカバー後端がカバー搬送ローラ対526上流にある時)後、カバー搬送ローラ対526の少なくとも上ローラをカバー搬送路外へ退避させる。

【0045】

カバー搬送ローラ526の退避により、カバーCのおもて表紙は、そのコシによってカバー後端がカバー搬送ガイド527のくぼみ部527aに係合し、カバーCの後端位置が規制される。これによりカバーCは、図中に破線で示すように、背部がカバーレジストローラ対535上に載置されたV字状で用紙挿入部53にセットされる。

【0046】

用紙挿入部53へのカバーセット後、横整合部材537がカバーの搬送方向に対して直交する方向に移動され、カバー端面を前記横整合部材537と対向して設けられた整合基準板(図示せず)に押圧し、位置が規制される。

【0047】

用紙搬送部54は、前記レジストローラ対535の上方まで伸延された前記搬送路67に、用紙束を用紙挿入部53に搬送する搬送ローラ対541と、搬送路67内の用紙Pを検出する検出センサ543とを有し、搬送ローラ対541により搬送された用紙束が、用紙挿入部53内で上方に向かって開放された状態のカバーC内へ自重落下するようになっている。この自重落下によって用紙の接着される端部が整えられる。

【0048】

加熱部55は、用紙挿入部53より搬送されたカバーCの背部を加熱する加熱板551と、加熱板551の下部に配置されたヒータ552と、当該ヒータ552の下部周囲を囲み、ヒータ52の熱を加熱板551に集中させるよう形成された反射板553と、前記加熱板551、ヒータ552、反射板553を一体的に保持するヒータ支持板554と、当該ヒータ支持板554に取付けられた遮蔽用の断熱部材555と、温度検出センサ556とにより構成されている。

【0049】

用紙挿入部53において、カバーC内に用紙束が挿入されると、カバー搬送ローラ対526がカバーCの端部を圧接し、その後カバーレジストローラ対535の少なくとも一方が用紙挿入空間外へ退避する。そして、当該カバーレジストローラ対535を正転すると同時にカバー搬送ローラ対526を回転させ、カバーC及び用紙束を用紙挿入部53の下部の加熱部55へ送り込み、カバー搬送ローラ対526およびカバーレジストローラ対535の駆動を停止し、カバー搬送ローラ対526を離間すると同時にカバーレジストローラ対535によりカバーCおよび用紙束を圧接する。この動作によりカバーC内の用紙束の端部がさらに整えられることになる。

【0050】

整合動作終了後、カバーレジストローラ対535がカバーCおよび用紙束を圧接した状態で加熱板551上のカバー背部を適正温度にて一定時間加熱することで、カバー背部に固着された接着剤を溶かし、カバーCと用紙束を接着する。その後、カバーCと用紙束が確実に接着される時間を見計って、カバーレジストローラ対535を正転させ、排出する。

【0051】

排出部56は、排出ガイド561と、閉鎖板562と、排出トレイ563とから構成され、加熱部55より搬送されたカバーCは、傾斜された排出ガイド561の表面を自重ですべり落ち、排出トレイ563に収容される。

【0052】

《制御部》

図6はフィニッシャを含めた複写システムの制御ブロック図を示し、複写機10を制御する複写機用CPU910と、フィニッシャ1を制御するフィニッシャ用CPU980(制御手段に相当)とを中心に構成されている。

【0053】

複写機用CPU910には複写機10内に設置される各種モータ等の駆動系およびセンサ系が接続されており、複写機10の統括制御を行っている。また、複写機用CPU910には、紙折りモードやステープルモードなどの各種動作モードを設定するモード入力スイッチやコピー枚数などを設定する置数入力スイッチ等からなる入力部、および各種表示を行う表示部が接続される。また、図中破線で囲んだ部分は原稿搬送系を示しており、原稿サイズ検出センサ等のセンサ系、および原稿の搬送を行う搬送モータ等の駆動系が複写機用CPU910に接続されている。

【0054】

一方、フィニッシャ用CPU980は、複写機用CPU910から各動作モードや用紙サイズ等を受信し、その情報に応じてフィニッシャ1の各部動作の制御を行う。ここで、フィニッシャ用CPU980は、用紙検出センサ等のセンサ系からの検出信号が入力される一方、各種モータ、ソレノイド等の駆動系に制御信号を出力するようになっている。

【0055】

本実施の形態では特に、前記紙折り手段2のストッパの制御に特徴があり、次に、この紙折り手段2について詳述する。

【0056】

《紙折り手段の詳細》

紙折り手段2は、前述したように、紙折り処理を行わずにスイッチバックする際の用紙逃がし搬送路26、第1の折りを行うための第1搬送路25、第2の折りを行うための第2搬送路27、数種の紙折りを行う紙折り部20、折り後に表裏反転を行うためのスイッチバックローラ対291、スイッチバックローラ対291に搬送するための第3搬送路28およびスイッチバックローラ対291から次工程に搬送するためのスイッチバック搬送路29を有している。

【0057】

図7に示すように、逃がし搬送路26は、搬送ガイド261,262で構成されている。第1搬送路25は、搬送ガイド253,254,255および用紙のジャム処理のために下端部近傍を中心として図中矢印方向に開閉自在に構成された256で形成され、逃がし搬送路26と紙折り部20との間でかつ折りローラ21,22に隣接して設けられている。

【0058】

第1搬送路25には、折りローラ22に圧接され第1搬送路25での用紙の搬送を助け、折り部20への用紙のかみ込みを容易にするためのバックアップローラ24が設けられている。

【0059】

さらに、第1搬送路25には、紙折りモードおよび用紙サイズに応じて用紙搬送方向に移動可能な第1ストッパ252が設けられており、図示しない駆動源としてのステッピングモータの作動によって第1ストッパ252の移動が行われる構成とされている。

【0060】

第1搬送路25の上流には、スイッチバック部620から搬送されてくる用紙を逃がし搬送路26または第1搬送路25に選択的に切換えるための切換え部材251が設けられており、図示しないソレノイドにより回動される。

【0061】

第2搬送路27は、搬送ガイド273,274で形成され、用紙の先端を当接させるための第2ストッパ272が設けられており、図示しない駆動源としてのステッピングモータの作動によって第2ストッパ272の用紙搬送方向の移動が行われる。

【0062】

また、第2搬送路27の折りローラ21近傍には、用紙の先端を第2ストッパ272の方向または折りローラ21,23にかみ込ませる方向に選択的に案内することが可能な切換え部材271が設けられており、図示しないソレノイドによって切換えが行われる。

【0063】

紙折り部20は、3本の折りローラ21,22,23で構成されており、3本の折りローラ21,22,23は、折りローラ21と22、21と23がそれぞれ圧接するように配置され、図示しない駆動源により、正逆転可能に構成されている。

【0064】

また、それぞれの折りローラ内部には加熱手段を有し、ローラ自体を加熱することによって用紙に対しより良好な折り処理を行うことができるようになっている。

【0065】

第3搬送路28は、搬送ガイド281,282で形成され、折りローラ21と23の近傍からスイッチバック搬送路29のスイッチバックローラ対291上流に結合するように構成されている。

【0066】

スイッチバックローラ対291は、図示しない駆動源により正逆転が可能となっている。

【0067】

スイッチバック搬送路29は、搬送ガイド292,293,294を備えて形成され、搬送路653(図3参照)に合流するように構成されており、用紙をスイッチバック搬送路29から搬送路653へ送るための搬送ローラ対295,296が配置されている。

【0068】

また、第3搬送路28とスイッチバック搬送路29の結合部には、搬送ガイド282に取り付けられたマイラー等から構成される逆送防止部材297が配設されており、スイッチバックされた用紙が第3搬送路28に突入するのを防いでいる。

【0069】

《紙折りモード》

本紙折り手段2は、紙折り処理を行わないモードも含めれば、以下に示す4つの紙折りモードを有し、複写機本体10の入力部における操作により自動的に選択可能なように制御される。

【0070】

第1のモードはスルーモードで、紙折り処理を行わずに、上流のスイッチバック部620(図3参照)で用紙Pをスイッチバックさせる際に用紙Pが折り部20に巻込まれないよう逃がし搬送路26へ搬送するモードであり、図8(1)〜(4)は、スルーモードにおける用紙の処理を順次示す図である。

【0071】

このモードでは、複写機本体10からの折り処理なしの信号により切換え部材251が、用紙Pを逃がし搬送路26側へ搬送するように回動しているため、スイッチバック部620を搬送され紙折り手段2に搬入されてきた用紙Pは、逃がし搬送路26に搬送され、その後スイッチバックの信号によってスイッチバック部620でスイッチバックされ下流へと搬送されるようになっている。

【0072】

第2のモードは、大サイズの用紙をZ形状に折るZ折りモード(図4(A)参照)であり、図9(1)〜(5),図10(6)〜(9)は、Z折りモードにおける用紙の処理を順次示す図である。

【0073】

複写機本体10から排出され、紙折り手段2に搬入されてきた用紙Pは、第1の折りをなされるべく第1の搬送路25に向かってスイッチバックローラ対621,622により搬送され、複写機本体10からの信号により第1搬送路25側に搬送されるよう回動している切換え部材251を通過する。この時、折り部20の折りローラ22は回転を停止しており、用紙Pはこの折りローラ22とバックアップローラ24部で先端を止められ若干のループを形成する。これによって用紙Pは折りローラ22、バックアップローラ24の部分で先端を揃えられることになり、折り処理を行なった際に折り目が用紙Pの搬送方向に対して垂直になり折りズレがなくなる(図9(1))。

【0074】

先端を揃えられた用紙Pは、上流に配置された用紙検出用のセンサSE1からの信号により、用紙Pが若干のループを形成後直ちに矢印a方向に回転をはじめた折りローラ22とバックアップローラ24とにより、複写機本体10からの折りモード・用紙サイズの信号により所定の位置に移動・停止している第1ストッパ252に向け搬送され、やがて第1ストッパ252に先端が当接する(図9(2))。用紙Pをそのまま搬送させると第1の折りを行う折りローラ21,22のニップ近傍にループを形成し(図9(3))、さらに搬送を続けると折りローラ21,22のニップにかみ込まれ、これによって第1の折りが終了する(図9(4))。

【0075】

第1の搬送路25は、用紙Pが第1ストッパ252に当接しループを形成する際に、折りローラ21,22のニップ側にたわむよう構成されていることはいうまでもない。

【0076】

第1の折りが終了した用紙Pは、複写機本体10からのZ折り指示の信号で、用紙Pを第2の搬送路27へ導くように回動した切換え部材271により、第2の搬送路27に搬送され、用紙サイズに対応した位置に移動されている第2ストッパ272にその先端が当接する(図9(5))。折りローラ21,22によりさらに搬送を続けた用紙Pは、第2の折りを行う折りローラ21,23のニップ近傍にループを形成し、このループが折りローラ21,23のニップにかみ込まれ、そのまま搬送されていくことで第2の折りが終了する(図10(6))。ここにおいても、第2の搬送路27が用紙Pのループ形成の際に第2の折りを行う折りローラ21,23のニップ側にたわむよう構成されていることはいうまでもない。

【0077】

第2の折りが終了し、Z折りが完了した用紙Pは、第3の搬送路28に搬送され、さらにスイッチバック搬送路29に向けて搬送を続ける。ここで、スイッチバックローラ対291によって用紙Pの後端がセンサSE4(図7参照)を抜けてから逆送防止部材297を抜ける時間が経過した後、スイッチバックローラ対291の回転を図10(7)に示す矢印c方向から図10(8)に示す矢印d方向へ変えることでスイッチバックされ、下流の搬送路653に向けて、図示しない駆動源により駆動される搬送ローラ対295,296により搬送される(図10(9))。

【0078】

第2のモードであるZ折りモードにおいて、第1の折り位置はユーザが任意に選択できるように構成し、第1の折り位置に応じて、用紙の全長の半分の長さに折られるように第2の折り位置を制御することによって、Z折り処理後の折り畳んだ状態での用紙長さを、第1の折り位置を変化させても常に用紙の全長の半分にすることができ、後処理時の整合性を確保することが可能となる。

【0079】

すなわち、紙折り、特にZ折りの仕上り状態については、ユーザによって若干好みが異なることも考えられるため、複写機10本体の入力部には、ユーザによって紙折りの仕上り状態を微調整するための入力スイッチが備えられている。したがって、ユーザがZ折り完了後の用紙Pにおけるずれ量(図11(B)のLc)を指定することにより、第1の折りを行うための第1ストッパ252の位置Laは、正規の位置La=L/4からLa=L/4−Lc/2となり、その位置へ移動させることになる(図11(A)参照)。ここで、Lは広げた状態の用紙全長、Laはローラ21と22とのニップから第1ストッパ252までの距離、Lbはローラ21と23とのニップから第2ストッパ272までの距離を表す。また、第2ストッパ272の位置Lbは、正規の位置Lb=L/4からLb=L/4+Lc/2となり、この位置へ移動させることになる。これによって、第1の折り位置を変化させてもZ折り処理後の折り畳んだ状態での用紙長さは、常にZ折り処理前の広げた状態での用紙全長Lの半分になる。

【0080】

また、第2のモードのZ折りモードでは、折り処理後の後処理段階において、A3でZ折りの用紙とA4の用紙、またはB4でZ折りの用紙とB5の用紙を混合して後処理する混載処理が可能になる。

【0081】

すなわち、混載モード時に備え、紙折り手段2の第1ストッパ252および第2ストッパ272を、A4Yコピー時はA3でZ折りの位置に、またB5Yコピー時はB4でZ折りの位置にあらかじめ移動させ待機させておくことによって、混載モード時、途中でストッパーを移動させる必要がなくなり、消費電流のピーク値低減とコピー途中のウェイト時間をなくすことができる。

【0082】

なお、混載モード時、Z折り処理無しの用紙の後のZ折り処理の用紙は、通常の用紙の間隔で用紙を搬入することができるが、Z折り処理後の用紙の後のZ折り処理無しの用紙は、前のZ折り処理される用紙のZ折り処理が終了するまで搬入させることができない。そこでウェイト時間を設けることにより、頁順狂いや用紙どうしの衝突を防ぐことができる。

【0083】

第3のモードは、用紙を中央部で2つ折りにする中折り(袋綴じ)モードであり、図12(1)〜(5)は、中折りモードにおける用紙の処理を順次示す図である。

【0084】

この中折りモードは、前述のZ折りモードでの第1の折り動作時と第1ストッパ252の位置が異なっているだけで、Z折りモード時と同様の過程を経て、第1の折りが行われ(図12(1),(2))、第1の折りが終了した用紙Pは、第2の搬送路27の入口に設けられた切換え部材271が第2の搬送路27へ用紙Pを導くようには回動されていないため、第2の折りを行う折りローラ21,23のニップへ向け直接搬送される。(図12(3))。つまり、用紙Pは折りローラ21,23を抜けた後、直ちに第2の折りを行う折りローラ21,23のニップへかみ込まれると、そのまま第3の搬送路28へ搬送された後、スイッチバック搬送路29に搬送され(図12(4))、ここでZ折り時と同様にスイッチバックローラ対291により表裏反転され、下流の搬送路653に向け搬送される(図12(5))。

【0085】

第4のモードは、週刊誌のように折り目のついた用紙群の中央部にステープル処理するための折り目つけを行う中綴じモードであり、図13(1)〜(5)は、中綴じモードにおける用紙の処理を順次示す図である。

【0086】

この中綴じモードでは、複写機本体10から排出されてきた用紙Pは、第3のモードの時と同様に、用紙Pのサイズに合わせ中央部で2つ折りするよう位置している第1の搬送路25の第1ストッパ252に向け搬送され、第3のモード時のようにループを形成し(図13(2))、このループが第1の折りを行うローラ21,22のニップにかみ込まれ、上流に配置されているセンサSE1が用紙Pの後端を検出したタイミングでスタートしているタイマーの設定時間が経過するまで下流に向けて搬送を続ける(図13(3))。

【0087】

該設定時間経過後、用紙Pを下流に向け搬送するよう矢印a方向に回転していた折りローラ21,22およびスイッチバックローラ対621,622が、矢印b方向に回転するため、用紙Pは、折りが行われた部分が折りローラ21,22のニップから抜け出し、中央部に折り目がついた状態で開かれ、それまで後端であった方を先端にするようスッチバックされ再び上流側へ向け搬送され、さらに搬送路653を経てフィニッシャ1の次工程処理部へ搬送される(図13(4),(5))。

【0088】

上記動作をユーザの設定枚数まで繰り返した後、前記次工程処理部にて中綴じ処理すれば、所望の中綴じ処理された用紙群を得ることができる。

【0089】

《混載時動作》

以下、例えば原稿がA3TとA4Y(あるいはB4TとB5Y)のように、幅方向長さが同一で搬送方向長さが異なる組合わせとなる原稿が混載されたときの複写動作を、図14に示す原稿混載時のストッパの移動制御を示すフローチャートを参照しつつ、説明を行う。

【0090】

フィニッシャ1のフィニッシャ用CPU980は、複写機10本体の複写機用CPU910から、画像形成される用紙Pのサイズとユーザが入力して設定したモードを表す各種信号を受信する。フィニッシャ用CPU980は、その情報を基に紙折り手段2のストッパ252,272の移動など、用紙サイズおよび動作モードに合わせた動作を行う。

【0091】

複写機10本体は、画像を記憶する記憶手段を有しており、すべての原稿の画像を読込んでから画像形成することも可能であるが、それでは生産性が低下するため、原稿の画像読込みと画像形成動作を並行して行う。

【0092】

複写機用CPU910は、原稿の画像を読込む際に原稿サイズも検知し、ユーザが設定した倍率等の情報を基に画像形成する用紙サイズを決定し、各々の原稿に対し決定されたそれぞれの用紙サイズを表す信号を、その都度フィニッシャ用CPU980に送信する。フィニッシャ用CPU980は、当該信号を基に紙折り手段2のストッパ252,272の移動を制御する。

【0093】

具体的には、図14に示すように、フィニッシャ用CPU980は、まず処理する用紙に対して紙折りモードが設定されているか否かを判断し(ステップS1)、紙折りモードが設定されている場合にはステップS2に進む。

【0094】

ステップS2では、処理する用紙に対応する紙折りモードがZ折りモードであるか否かを判断し、Z折りモードである場合には、紙折り手段2の第1ストッパ252の位置をLa=L(用紙サイズ)/4となるように、図示しない駆動源を作動させて第1ストッパ252の移動を行う(ステップS3)。なお、Lは用紙の搬送方向の長さである(以下同様)。さらに用紙サイズがB4の場合には、紙折り手段2の第2ストッパ272の位置をLa=L(B4サイズ)/4となるように、図示しない駆動源を作動させて第2ストッパ272の移動を行い(ステップS5)、用紙サイズがB4でない、すなわちA3の場合には、紙折り手段2の第2ストッパ272の位置をLa=L(A3サイズ)/4となるように、駆動源を作動させて第2ストッパ272の移動を行う(ステップS6)。

【0095】

また、紙折りモードが設定されており、かつZ折りモードでない場合、すなわち中折りモードあるいは中綴じモードの場合には、第1ストッパ252の位置をLa=L(用紙サイズ)/2となるように、駆動源を作動させて第1ストッパ252の移動を行う(ステップS7)。

【0096】

一方、処理する用紙に対応する紙折りモードが設定されていない場合(ステップS1のNO)は次のように処理される。つまり、用紙サイズがA4Yの場合には(ステップS8のYES)、紙折り手段2の第1ストッパ252の位置をLa=L(A3サイズ)/4となるように、駆動源を作動させて第1ストッパ252の移動を行い(ステップS9)、さらに第2ストッパ272の位置をLa=L(A4サイズ)/4となるように、駆動源を作動させて第2ストッパ272の移動を行う(ステップS10)。また、用紙サイズがA4YでなくB5Yの場合には(ステップS11のYES)、紙折り手段2の第1ストッパ252の位置をLa=L(B4サイズ)/4となるように、駆動源を作動させて第1ストッパ252の移動を行い(ステップS12)、さらに第2ストッパ272の位置をLa=L(B4サイズ)/4となるように、駆動源を作動させて第2ストッパ272の移動を行う(ステップS13)。

【0097】

このように、まず第1に、同一サイズの用紙のみに画像を形成するモードにおいては、1枚目の用紙サイズを表す信号を受信した時点で紙折り手段2のストッパ252,272の移動を開始するため、1枚目の用紙が画像形成されてフィニッシャ1に搬入される以前にストッパ252,272の移動を完了させることができる。

【0098】

ここで、A4YとA3Tなど、一方のみをZ折りすれば折り畳んだ状態で同一サイズとなる組合わせの用紙に画像形成される場合に、最初の何枚かが紙折り不要の用紙で途中から紙折りが必要な用紙に画像形成されることがあるが、そのとき、紙折りが必要な用紙のサイズを表す信号をフィニッシャ用CPU980が複写機用CPU910から受信してからストッパ252,272を移動させたのでは、フィニッシャ1内で用紙が搬送されているときにストッパ252,272を移動させることとなる。かかる場合に、単位時間当たりのの消費電流を低減させるためにストッパ移動と用紙搬送の両駆動源を同時に作動させない方法としては、例えば、画像形成開始前にすべての原稿サイズを認知するする方法や、大きい方のサイズの用紙の画像形成を遅らせ、小さい方のサイズの用紙を搬送排出完了後にストッパを移動させる方法などが考えられるが、いずれも生産性の低下をきたすこととなる。

【0099】

そこで本実施の形態では上述したように、フィニッシャ用CPU980は、複写機用CPU910から送られてきた信号が、A4Y,B5YなどZ折りすれば当該用紙と同一サイズになる幅方向長さが同一で搬送方向長さの大きい他の用紙(この場合はA3T,B4T)が存在する場合に、当該他の用紙をZ折りする位置にストッパ252,272の位置をあらかじめ移動すべく駆動源を作動させる制御を行うことによって、必ずフィニッシャ1内に用紙が搬送される前にストッパ252,272の移動を完了させることが可能となる。これにより、ストッパ移動の駆動源と用紙搬送の駆動源とを同時に作動させることを回避することができ、コピー生産性を低下させることなく、単位時間当たりのの消費電流を低減させることが可能となる。

【0100】

但し、ユーザによっては、上述したような組合わせの原稿混載時に、大きいサイズの用紙をZ折りしない方が良いと考えることもあるため、複写機本体の入力部において、自動的にZ折りするモードとZ折りしないモードとを設定することが可能とされている。したがって、入力部によりZ折りしないモードが設定されているときは、ストッパ移動の必要がないため、ストッパ252,272の移動は行わない。

【0101】

なお、紙折り手段を備えた装置で、1つの動作モードにおいて、折り加工後の用紙サイズが同一となり、かつ通常使われる用紙および折りモードの組合わせは、A3TとA4Yなどの用紙の組合わせにおいて大きい方のサイズの用紙のみZ折りする組合わせだけである。その他の用紙および折りモードの組合わせは、折り加工後同一サイズにならないか、2つ折りおよびZ折りの混載などの通常使われることのない組合わせであり、このような場合には、当該処理の受付けを禁止するか若しくは画像形成する用紙サイズを変更して処理する機能を持たせることが好ましい。

【0102】

また、前述したように、Z折りとは、用紙搬送方向の半分の位置で内側に折られた用紙の一方のみを半分の位置つまり折られる前の用紙の1/4の位置で外側に折られた折り方であるが、内側に折られたた折り部と外側に折られた部分の用紙端面とは、該端面が用紙の内側に若干量ずれている。これは、該端面が用紙の外側にずれると、ずれた部分が内側への折りの際に一緒に折られてしまうことを防止するためである。

【0103】

ユーザによっては、このずれ量の調整を求めることが考えられるが、図14のフローチャートでは前記ずれ量の調整がないとした場合を示している。ここで、前記ずれ量の調整を行う場合にあっては、ユーザがZ折り完了後の用紙Pにおける前記ずれ量(図11(B)のLc)を指定することにより、第1の折り位置を行うための第1ストッパ252の位置Laを、駆動手段により正規の位置La=L/4に対してLa=L/4−Lc/2へ補正移動させると共に、第2ストッパ272の位置Lbを、駆動手段により正規の位置Lb=L/4に対してLb=L/4+Lc/2へ補正移動させる。

【0104】

これにより、第1の折り位置を変化させてもZ折り処理後の折り畳んだ状態での用紙長さは、常にZ折り処理前の広げた状態での用紙全長Lの半分にすることができる。したがって、上述したような原稿混載時に、出来上がったものを折り畳んだ状態で同一サイズにすることができ、しかも、折り加工後の用紙を積載する際の収容性も悪化させることはない。

【0105】

なお、以上説明した実施の形態は、本発明を限定するために記載されたものではなく、種々変更が可能である。例えば、上述した実施の形態では、第2ストッパ272の位置を、図示しないステッピングモータなどの駆動手段により移動させる構成としたが、前記ずれ量の調整を行わない場合には、簡易的に第2ストッパ272をソレノイドなどの駆動手段により搬送路に直交する方向に進退動可能に構成することも可能である。但し、この場合には、第2搬送路273の端縁をA3でZ折りの場合の位置に形成し、前記ソレノイドをオンして第2ストッパ272を搬送路を遮るように突出移動させる位置がB4でZ折りの場合の位置となるように設定することにより、第2ストッパ272の用紙搬送方向の位置を切換え可能な構成とする必要がある。

【0106】

【発明の効果】

以上説明したように請求項1に記載の発明によれば、混載モード時、途中でストッパを移動させる必要がなくなり、ストッパ移動の駆動源と用紙搬送の駆動源とを同時に作動させることを回避することができる。

したがって、コピー途中のウェイト時間をなくすことができるので、コピー生産性を低下させることがなく、また、消費電流のピーク値の重なりを排除できるので、単位時間当たりのの消費電流を低減させることが可能となる。

【0107】

また請求項2に記載の発明によれば、例えばZ折りの場合に、第1の折り位置を変化させてもZ折り処理後の折り畳んだ状態での用紙長さは、常にZ折り処理前の広げた状態での用紙全長の半分にすることができる。すなわち、折り加工後の記録材を折り畳んだ状態で同一サイズにすることができる。したがって、折り加工後の記録材を積載する際の収容性も悪化させることはない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態に係るフィニッシャを連結した複写機の全体構成を示す概略図である。

【図2】同フィニッシャの要部を示す概略構成図である。

【図3】同フィニッシャの紙折り手段を示す概略構成図である。

【図4】図4(A)〜(C)は、紙折りモードを説明する概略斜視図である。

【図5】同フィニッシャの用紙集積部とステープル手段を示す概略構成図である。

【図6】フィニッシャを含めた複写システムの制御ブロック図である。

【図7】同フィニッシャの紙折り手段の詳細を説明するための構成図である。

【図8】図8(1)〜(4)は、スルーモードにおける用紙の処理を順次示す図である。

【図9】図9(1)〜(5)は、Z折りモードにおける用紙の処理を順次示す図である。

【図10】図10(6)〜(9)は、図9(1)〜(5)に続くZ折りモードにおける用紙の処理を順次示す図である。

【図11】図11(A)は、ストッパ位置を説明する図、同(B)は、用紙のZ折り前の広げた状態およびZ折り後の仕上り状態を説明する図である。

【図12】図12(1)〜(5)は、中折りモードにおける用紙の処理を順次示す図である。

【図13】図13(1)〜(5)は、中綴じモードにおける用紙の処理を順次示す図である。

【図14】原稿混載時のストッパの移動制御を示すフローチャートである。

【符号の説明】

1…フィニッシャ、

2…紙折り手段、

3…ステープル手段、

4…ソート部、

5…バインド手段、

6…用紙搬送部、

7…パンチ手段、

10…複写機(画像形成装置)、

20…紙折り部、

21〜23…折りローラ、

25…第1搬送路、

27…第2搬送路、

252…第1ストッパ、

272…第2ストッパ、

910…複写機用CPU、

980…フィニッシャ用CPU(制御手段)、

P…用紙(記録材)。

Claims (2)

- 記録材に画像を形成する画像形成装置に連結され、当該画像形成装置から排出された画像形成された記録材に対して種々の後処理を施すフィニッシャにおいて、

記録材の先端が当接されることにより当該記録材にループを形成させる少なくとも2つのストッパと、

前記ループを噛み込むことにより記録材を折り加工する折りローラと、

前記ストッパの位置を移動させる駆動源と、

画像形成される記録材に対し、折り加工すれば当該記録材と同一サイズになる幅方向長さが同一で搬送方向長さの大きい他の記録材が存在する場合に、当該他の記録材を折り加工する位置に前記ストッパの位置をあらかじめ移動すべく駆動源を作動させる制御手段と

を有することを特徴とするフィニッシャ。 - 記録材に画像を形成する画像形成装置に連結され、当該画像形成装置から排出された画像形成された記録材に対して種々の後処理を施すフィニッシャにおいて、

記録材の先端が当接されることにより当該記録材にループを形成させる少なくとも2つのストッパと、

前記ループを噛み込むことにより記録材を折り加工する折りローラと、

前記ストッパの位置を移動させる駆動源と、

記録材に対する折り加工の仕上り状態が設定される画像形成装置からの情報に基づき、前記少なくとも2つのストッパの位置をそれぞれ独立して補正移動すべく駆動源を作動させる制御手段と

を有することを特徴とするフィニッシャ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP408497A JP3596206B2 (ja) | 1997-01-13 | 1997-01-13 | フィニッシャ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP408497A JP3596206B2 (ja) | 1997-01-13 | 1997-01-13 | フィニッシャ |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPH10194586A JPH10194586A (ja) | 1998-07-28 |

| JP3596206B2 true JP3596206B2 (ja) | 2004-12-02 |

Family

ID=11574930

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP408497A Expired - Fee Related JP3596206B2 (ja) | 1997-01-13 | 1997-01-13 | フィニッシャ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3596206B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2006056671A (ja) | 2004-08-20 | 2006-03-02 | Konica Minolta Business Technologies Inc | 後処理装置 |

| JP5615413B2 (ja) * | 2013-07-25 | 2014-10-29 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置、画像形成システム、画像形成装置の制御方法、およびプログラム |

-

1997

- 1997-01-13 JP JP408497A patent/JP3596206B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JPH10194586A (ja) | 1998-07-28 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US7780164B2 (en) | Sheet processing apparatus and image forming apparatus | |

| US7111837B2 (en) | Image forming apparatus integrating sheet postprocessing apparatus | |

| JP4073515B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP3671580B2 (ja) | フィニッシャ | |

| JP2000072320A (ja) | シート後処理装置及び画像形成装置 | |

| US6868253B2 (en) | Image forming apparatus which conveys an image-formed sheet to reverse the sheet and conveys the sheet to a folding unit when a three-fold process of folding a lower surface is selected | |

| JPH10194562A (ja) | 画像形成装置 | |

| JPH10250900A (ja) | フィニッシャ | |

| JP2003054832A (ja) | 用紙後処理方法、用紙後処理装置及び画像形成装置 | |

| JP3626316B2 (ja) | フィニッシャ | |

| JPH10250930A (ja) | フィニッシャ | |

| US7926800B2 (en) | Sheet processing apparatus and image forming apparatus | |

| JP3674224B2 (ja) | フィニッシャ | |

| JPH10194587A (ja) | 紙葉類折り装置 | |

| JP2004238201A (ja) | 後処理装置、その後処理装置が接続される画像形成装置並びに画像形成システム | |

| JP3596206B2 (ja) | フィニッシャ | |

| JP3414330B2 (ja) | 画像形成システム | |

| JP2002308521A (ja) | 後処理装置及び画像形成装置 | |

| JP4410441B2 (ja) | 製本装置 | |

| JP3882364B2 (ja) | シート後処理装置 | |

| JPH11106127A (ja) | 紙折り装置 | |

| JPH0952653A (ja) | 製本機能付き画像形成装置 | |

| JP2002145517A (ja) | 後処理装置および画像形成システム | |

| JP2000211805A (ja) | 後処理装置及び画像形成システム | |

| JP2007302377A (ja) | シート処理装置及び画像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20040216 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20040817 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20040830 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20070917 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080917 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090917 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100917 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100917 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110917 Year of fee payment: 7 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120917 Year of fee payment: 8 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120917 Year of fee payment: 8 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130917 Year of fee payment: 9 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |