EP2982805B1 - Multifunktionales anschlusszwischenstück und verwendungen des anschlusszwischenstücks - Google Patents

Multifunktionales anschlusszwischenstück und verwendungen des anschlusszwischenstücks Download PDFInfo

- Publication number

- EP2982805B1 EP2982805B1 EP15179595.2A EP15179595A EP2982805B1 EP 2982805 B1 EP2982805 B1 EP 2982805B1 EP 15179595 A EP15179595 A EP 15179595A EP 2982805 B1 EP2982805 B1 EP 2982805B1

- Authority

- EP

- European Patent Office

- Prior art keywords

- connection

- water

- valve

- channel

- treatment device

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 255

- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 22

- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims description 19

- 239000002351 wastewater Substances 0.000 claims description 15

- 239000003755 preservative agent Substances 0.000 claims description 13

- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 11

- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 claims description 9

- 239000012459 cleaning agent Substances 0.000 claims description 8

- 239000012267 brine Substances 0.000 claims description 7

- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 claims description 7

- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 7

- 230000008929 regeneration Effects 0.000 claims description 4

- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 claims description 4

- 238000004457 water analysis Methods 0.000 claims description 2

- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 32

- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 17

- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 17

- 238000010926 purge Methods 0.000 description 12

- 230000002335 preservative effect Effects 0.000 description 8

- 239000000654 additive Substances 0.000 description 7

- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 7

- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 6

- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 6

- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 6

- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 5

- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 3

- 239000003599 detergent Substances 0.000 description 3

- 238000011161 development Methods 0.000 description 3

- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 3

- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 3

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 3

- 244000052616 bacterial pathogen Species 0.000 description 2

- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2

- 230000008859 change Effects 0.000 description 2

- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 2

- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2

- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2

- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2

- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2

- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2

- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 2

- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1

- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1

- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1

- 230000035622 drinking Effects 0.000 description 1

- 239000008236 heating water Substances 0.000 description 1

- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1

- 238000000034 method Methods 0.000 description 1

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1

- 230000008569 process Effects 0.000 description 1

- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1

- 239000008237 rinsing water Substances 0.000 description 1

- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1

- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 description 1

- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1

- 239000008234 soft water Substances 0.000 description 1

- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1

- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1

- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1

- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- E—FIXED CONSTRUCTIONS

- E03—WATER SUPPLY; SEWERAGE

- E03B—INSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER

- E03B7/00—Water main or service pipe systems

- E03B7/07—Arrangement of devices, e.g. filters, flow controls, measuring devices, siphons or valves, in the pipe systems

- E03B7/074—Arrangement of water treatment devices

Definitions

- the invention relates to a connection adapter for installing a water treatment device in a pipeline of a water network, according to the preamble of claim 1.

- connection piece is from the EP 0 844 339 A2 known.

- Other exemplary terminal spacers are from DE 195 29 189 C2 or the EP 1 930 509 A1 known.

- Drinking water installations are usually not constantly flowed through by water. Water that is taken after longer downtime no longer meets the requirements of the Drinking Water Ordinance. Therefore, for reasons of hygiene, a rinse must be carried out after prolonged stagnation.

- EP 2 466 019 A2 and DE 20 2011 105 696 U1 describe drinking water installations in which a flushing of an entire system or individual strands of wire is automatically carried out.

- water treatment devices such as filters or water softening systems are integrated into a drinking water installation. Again, it may be necessary after a long downtime or before a first commissioning to perform a purge.

- the rinsing criteria for a water treatment device may differ significantly from the rinsing criteria of individual ropes in a drinking water installation.

- the EP 2 700 756 A1 discloses a system for carrying out hygiene flushes in the water pipes in an apartment building, wherein a pressure reducer filter combination is installed by means of a fitting part at the entrance to the house. From a central riser is a local line for each apartment. Each local line has on the input side a leakage protection fitting, which also contains a water meter, furthermore at least one tapping point and at the end a water fitting with shut-off valve to a drain. By means of a control device on the latter water valve, the shut-off valve can be opened when the volume flow is below a threshold value for a selected stagnation period.

- the pressure reducer filter combination is flushed when flushing a local line, the rinse water flows into the subsequent installation and is discharged at the end of a local line; the flushing of the pressure reducer filter combination is therefore associated with a large water consumption; In addition, the rinse water can easily be confused by a house dweller with drinking water.

- a water treatment device with integrated flush valve is for example from the DE 20 2010 015 645 U1 known.

- the treated water spout on the water treatment device will not be caught by the flush, which in turn may cause sanitary problems.

- Many water treatment devices also do not have an integrated flush valve; an integrated purge valve would make such a water treatment device considerably more expensive.

- connection adapter which enables hygienic operation of a connected water treatment device in a simple and cost-effective manner, especially if this has no integrated flush valve for the flow of rinse water.

- the connecting adapter allows flushing of a connected water treatment device, such as a water filter or water softener, via the connecting piece.

- Rinse water of the connected water treatment device can be disposed of through the flushing channel and via the fifth connection without introducing the rinse water into a drinking water installation following in the pipeline.

- This function can be used regardless of whether or not the connected water treatment device has an integrated flush valve (or integrated flush valve). This allows the water treatment device in a simple and cost-effective manner, especially with only low water consumption, be completely flushed.

- valve system For a treatment mode (normal operation), the valve system is used in the first switching position. In this first switching position is water passed through the flow channel in the water treatment device and treated there, and further passed through the fourth port through the return channel and the second port in the downstream piping in the subsequent water installation.

- the fifth connection is separated from the fourth connection.

- connection adapter with the valve system is used in the second switching position.

- the water treatment device is first flowed through as in a normal treatment operation, ie water flows via the first connection through the flow channel via the third port into the inlet of the water treatment device, through the water treatment device, and from the outlet of the water treatment device in the fourth port of the connection interface.

- the rinse water obtained from the water treatment device at the fourth port is then drained via the purge passage and the fifth port.

- the second connection to the downstream pipe is disconnected from the fourth, so that no rinse water enters the subsequent water installation.

- the rinsing of the water treatment device can be carried out independently of a rinsing of the remaining water network and according to their own rinsing criteria. There are no areas in the water treatment device that are not flushed.

- a cleaning and / or disinfecting agent can be used for rinsing, in addition to water (ie the water flowing in via the pipeline), alternatively or additionally, a cleaning and / or disinfecting agent can be used; Similarly, the water treatment device may be rinsed with a preservative prior to prolonged (known) stagnation, which is then rinsed out prior to recommissioning. In both cases, an additional connection to the flow channel is usually used (sixth connection, see below).

- the valve system usually comprises one or two valves, for example a valve in the return channel and a valve in the flushing channel, or else an overall valve at a confluence of flushing channel and return channel.

- valves for example slide valves or spindle valves.

- connecting adapter according to the invention if appropriate using the further features described below, can be used very universally for different operating modes of a water treatment device.

- a first valve is arranged in the flow channel, with the forward channel a front part, in which the first port opens, from a rear part, in which the third port opens, can be separated.

- the first valve flow channel valve

- front and the rear part of the flow channel can be charged differently, for example with untreated water in the front part and a cleaning agent or a detergent solution in the rear part.

- valve system comprises a second valve and a third valve, that in the return passage, the second valve is arranged, with the return passage in a front part, in which the second port opens, from a rear part , in which the fourth port opens, is separable, and that the fifth port is connected to the rear part of the return passage via the purge passage, wherein the purge passage is closable with the third valve.

- the valve system can be realized here with two simple on / off valves and is therefore structurally particularly simple.

- the flushing channel and the return channel can be opened and closed independently of one another, which is advantageous in particular in the case of a non-continuous flow through the water treatment device (for example with cleaning agents and disinfectants having a contact time or preservatives).

- the second valve also separates the return passage in a simple manner in a front and a rear part, which can be fed independently.

- the second valve return channel valve

- the third valve flush valve

- the second valve is closed and the third valve is open.

- the valve system comprises a switching valve with which the fourth connection can alternatively be switched to the second connection or the fifth connection. This can be carried out particularly compact, especially if a motorized valve actuation to be set up.

- the switching valve can be designed in particular as a rotary valve with angled valve channel.

- the first connection is connected via a bypass channel to the second connection, wherein the bypass channel is closable by means of a fourth valve, in particular wherein the bypass channel opens into the front part of the flow channel and the front part of the return channel.

- the bypass channel can in case of failure of the water treatment device, eg. B. during a repair or even during a flush of the water treatment device, untreated water to be provided to the subsequent water installation, which is usually sufficient for a short time.

- the bypass channel is usually blocked via the fourth valve (bypass valve).

- the fourth valve is manually adjustable.

- Manually adjustable valves are less expensive than motorized valves.

- the fourth valve is usually needed only for maintenance or repair, during which anyway a service technician for manual operation is on site.

- the connection intermediate piece has a sixth connection, wherein the sixth connection is connected to the flow channel.

- a water sample of the untreated water can be taken to determine the raw water quality.

- untreated water for the production of a brine for the regeneration of a connected water softening system or for rinsing excess brine be tapped.

- no soft water needs to be wasted.

- a cleaning, disinfecting or preserving agent (“additive") can be added for a connected water treatment device on the sixth connection (in unconnected connection to the third connection), if a simple rinse of the water treatment device for reasons of hygiene should not be sufficient.

- the additive can be discharged after use via the flushing channel.

- the sixth connection may be connected to the front part (preferably for water sampling) or the rear part (preferably for addition of additives) of the flow channel, for example via a removal channel.

- a sixth and a seventh connection can be provided in each case to the flow channel, usually one to the front part and one to the rear part.

- the sixth connection can be separated from the supply channel by means of a separation valve.

- the isolation valve allows opening and sealing of the sixth port as needed.

- the isolation valve can be arranged for example in a removal channel, which connects the sixth connection with the front part of the flow channel.

- connection intermediate piece comprises an electronic control device and one or more servo motors, with which one or more of the valves can be actuated.

- connection interface comprises a water meter and / or a temperature sensor.

- a water meter registers when water stagnates or only little water flows.

- Temperature sensor detects a rising water temperature in stagnation phases. Both criteria can be used to trigger a rinse.

- connection adapter according to the invention explained above for installing a water treatment device in a pipeline of a water network, wherein an inlet-side pipe is connected to the first connection and a downstream-side pipe to the second connection, wherein the inlet at the third connection and at the fourth port, the drain of a water treatment device is connected, and at the fifth port, a sewer pipe or a sewage tank is connected.

- the connection adapter allows rinsing of the water treatment device, whereby the rinse water can be disposed of via the flushing channel and the fifth connection of the connection adapter, and in particular does not need to be introduced into the downstream pipeline.

- the waste water tank can be a bucket in the simplest case, which is arranged below the fifth connection.

- a sewer line may in a simple case be arranged through a spout below the fifth port.

- water in a rinsing operation, water is supplied from the upstream pipe via the first port through the first port via the third port through the water treatment device and the fourth port and corresponding to the second shift position of the valve system through the purge port via the fifth port directed to the sewer or the wastewater tank.

- this flushing operation all areas of the water treatment device rinsed, which is hygienically advantageous. There is no need for flushing water on the water treatment unit or subsequent water installation.

- a preferred variant wherein a connection piece with the first valve (flow channel valve) and bypass channel is used, provides that during a maintenance operation, the first valve is closed and the fourth valve is open, and further the valve system is in a switching position in which the fourth port is not connected to the second port, in particular wherein the valve system is in the second switching position, and water is passed from the upstream pipe via the first port through the front part of the flow channel through the bypass channel via the second port in the downstream pipe.

- the water treatment device for maintenance or repair is taken from the network, and in particular can be opened or replaced, with a water supply of the subsequent water installation can be maintained with untreated water. This is usually tolerable for a short time and usually preferred over a complete failure of the water supply.

- connection adapter with bypass channel wherein a connection adapter with bypass channel is used, it is provided that during a treatment operation, the fourth valve is open, and further the valve system is in the first switching position, and water from the upstream pipe both through the water treatment device and through the Bypass channel flows into the downstream pipe.

- a variant is also advantageous, wherein a connection adapter with the first valve (supply channel valve) and the sixth connection is used, wherein the sixth connection is connected to the rear part of the supply channel, which provides that the first valve is closed during a maintenance operation or a treatment break, and further the valve system is in a switching position in which the fourth port is not connected to the second port, in particular wherein the valve system is in the second switching position, and a cleaning, disinfecting or preservative is supplied via the sixth port, and flows through the rear part of the flow channel via the third port in the water treatment device, flows through this or stagnated in the water treatment for a while, and then via the fourth connection through the flushing channel via the fifth connection in the sewer line or the wastewater tank is derived , Detergents and disinfectants can be used to remove particularly stubborn contaminants or germs that can not be removed with water alone. A preservative protects the water treatment device during longer periods of stagnation. The valve positions prevent the additive from passing into the outgoing pipeline.

- connection adapter with bypass channel and sixth connection which provides that during a maintenance operation or a break in treatment, the fourth valve is closed, and further the valve system is in a switching position, in which the fourth port not with the second terminal is connected, in particular wherein the valve system is in the second switching position, and a cleaning, disinfection or preservative is supplied via the sixth port, and flows through the flow channel via the third port in the water treatment device flows through this or in this one Stagnant for a period of time, and then discharged via the fourth port through the flushing channel via the fifth port into the sewer or sewage tank.

- Detergents and disinfectants can be used to remove particularly stubborn contaminants or germs that can not be removed with water alone.

- a preservative protects the water treatment device during longer periods of stagnation.

- the valve positions prevent the additive from passing into the outgoing pipeline.

- This variant can also be used accordingly if the connecting piece has no bypass channel.

- connection intermediate piece is used with a sixth connection in which untreated water is removed during a treatment operation via the sixth connection, in particular for carrying out a water analysis or for preparing a brine for the regeneration of an ion exchanger in the water treatment device.

- a connection adapter is used with electronic control device

- a rinsing operation is triggered by the electronic control device when no water or little water has flowed through the water treatment device for a predetermined time and / or if a predetermined increase in the water temperature is registered in the connecting adapter or in the water treatment device.

- a water meter measures flows through the water treatment device. For example, a flush can be triggered if no water flow has been measured for at least 4 hours. According to the recommendation of the Federal Environment Agency, water does not have drinking water quality after a stagnation period of 4 hours and should be discarded.

- the flush can also be triggered later to avoid frequent flushing. This is especially true for previously known longer periods of stagnation (absence such as holidays, etc.).

- the duration until the next rinse is triggered may also be dependent on the flow through the water treatment device: the smaller the flow, the shorter the time until the next rinse. Stagnation is also noticeable by an increase in water temperature. For example, a purge can be triggered if the temperature sensor measures a temperature increase of the water of more than 2 ° C.

- the predetermined time and / or the predetermined increase is dependent on a predetermined intended use of the water treated by the water treatment device. This can save water. If the treated water serves as drinking water, it must be rinsed accordingly early to ensure that the water arriving at the consumer always has drinking water quality, ie only short stagnation phases are tolerated. If the treated water is used for technical applications (eg as heating water), usually longer periods of stagnation are acceptable.

- FIG. 1 shows in a schematic cross section (along the axes of most connections) a first embodiment of a connecting piece 1 according to the invention in the treatment mode ("operating position").

- connection intermediate piece 1 comprises a first connection 2 for connection to an inflow-side pipeline, a second connection 3 for connection to a downstream pipeline, a third connection 4 for connection to the inflow of a water treatment device and a fourth connection 5 surrounding the third connection 4 Connection with the drain of the water treatment device.

- Untreated water flows from the pipeline, not shown (but see FIGS. 9 and 10 ) via the first port 2 into a flow channel 6 in the connection piece 1, which connects the first port 2 with the third port 4. From there, the water flows through the third port 4 in the not shown water treatment device (eg, a water softener, a water filter or dosing, see again FIGS. 9 and 10 ), where a water treatment takes place, before the treated water flows via the fourth connection 5 into a return channel 7 back into the connection piece 1. The return channel 7 connects the fourth port 5 with the second port 3. The treated water finally flows through the second port 3 in the pipe, not shown, leading to the consumer.

- the water treatment device eg, a water softener, a water filter or dosing, see again FIGS. 9 and 10

- the return channel 7 connects the fourth port 5 with the second port 3.

- the flow channel 6 has a first valve 8, with which the flow channel 6 in a front part 6a, in which the first port 2 opens, and in a rear part 6b, in which the third port 4 opens, can be divided waterproof.

- the return channel 7 has a second valve 9, with which the return channel 7 in a front part 7a, in which the second port 3 opens, and a rear part 7b, in which the fourth port 5 opens, can be divided waterproof. In the operating position shown, however, the two valves 8, 9 are open.

- a flushing channel 12 leads via a third valve 13 to a fifth connection 14.

- the third valve 13 is closed, so that the fifth connection 14 is separated from the return channel 7.

- the fifth connection 14 leads to a sewer or a wastewater tank (not shown in detail, but see Fig. 11 ).

- bypass channel 11 leads to the front part 7a of the return channel 7.

- a fourth valve 10 is arranged, which closes the bypass channel 11 in the operating position shown.

- connection piece 1 also has a sixth connection 17, which leads via a separation valve 18 into the front part 6a of the flow channel 6. In the operating position shown, the cut-off valve 18 is closed.

- valves 8, 9 are designed here as disk valves, while spindle valves are used for the valves 10, 13, 18 in this embodiment.

- the valves 8, 9, 10, 13, 18 can be electronically controlled (automated) or set manually.

- the second valve 9 and the third valve 13 together form a valve system 20, with which the interconnection of fourth terminal 5, fifth terminal 14 and second terminal 3 can be set up, in particular in order to change between the treatment mode and a flushing operation. Shown is a first switching position, with opened second valve 9 and closed third valve 13, in which the fourth port 5 with the second port 3, but not connected to the fifth connection 14 for a water flow.

- FIG. 2 shows the connection piece 1 of Fig. 1 during a maintenance operation or a treatment break ("rest position").

- the first valve 8 and the second valve 9 now close in each case with a ceramic disk 15a, 15b the flow channel 6 and the return channel 7; the front parts 6a, 7a are thereby separated from the rear parts 6b, 7b, respectively.

- the fourth valve 10 closes the bypass channel 11; also the third valve 13 and the separation valve 18 are closed. Accordingly, no water flow through the connection piece 1 takes place.

- This operating position is typically selected when the water treatment device must be removed or opened, for example for repair purposes.

- the fourth valve (bypass valve) 10 can also be opened ("bypass position"), cf. the FIG. 3 ,

- valves 8, 9 close the flow channel 6 and the return channel 7 by means of the two ceramic discs 15a, 15b. Therefore, no water can flow from the first port 2 through a water treatment device (not shown here) connected to the ports 4, 5 and then to the second port 3.

- the fourth valve 10 is in the open position. Water can therefore flow from the first port 2 through the front part 6a of the flow channel 6, through the open bypass channel 11, through the front part 7a of the return channel 7 and via the second port 3 to the consumer.

- the fourth valve 10 is a manually adjustable spindle valve.

- Manually adjustable valves are basically inexpensive (no electronics, no motor and no power supply necessary), but require that a person to operate the valve is on site.

- the fourth valve 10 in the bypass channel 11 can be opened, for example, only during maintenance or repair to ensure the supply of (untreated) water during maintenance or repair. During maintenance or repair, a service technician is on site who can then manually operate the fourth valve 10.

- FIG. 4 explains the connection piece 1 according to the invention in the flushing mode ("flushing position").

- the treated water When first commissioning a water treatment device or after prolonged downtime, the treated water generally has no drinking water quality. In this case, the water treatment device must be rinsed until the treated water reaches drinking water quality. In general, this is the case when several bed volumes have flowed through the water treatment device. The rinse water should reach all water-carrying areas in the water treatment device and then be discharged so that mixing with drinking water can be ruled out.

- valve system 20 is brought into a second switching position, with the third valve 13 open and the second valve 9 closed.

- Water flows through the first port 2 with the first valve 8 open by flow channel 6 in the water treatment device, not shown. After flowing through the water treatment device, the water flows through the fourth port 5 back into the connecting piece 1.

- the return channel 7 in the connecting piece 1 is closed to the second valve 9. It can therefore no rinse water through port 3 in the subsequent installation flow to the consumer.

- the water flows from the rear part 7b of the return channel 7 via the opened third valve 13 through the flushing channel 12 and from there via the fifth connection 14 directly into a sewer line.

- the water flows here in the water treatment device the same way as in the operating position according to Fig. 1 So as in the treatment plant. This ensures that all drinking water-contact areas in the water treatment device are flushed through.

- a disinfectant may alternatively be used.

- the device can be rinsed with a preservative before prolonged (known) stagnation, which is then rinsed before restarting (see Fig. 8 ).

- bypass channel 11 can be opened, as in FIG. 5 shown ("purge and bypass position").

- valves 8, 10, 13 are opened, while the second valve 9 is closed.

- water flowing in at the first port 2 into the front part 6a of the inlet channel 6 passes both through the bypass channel 11 and through the front part 7a of the return channel 7 to the second port 3, as well as through the rear part 6b of the flow channel 6 via the third port 4 to the water treatment device.

- the connected to the connector 1 water treatment device is rinsed, and the rinse water is as in Fig. 4 derived via the flushing channel 12.

- the rinse water is as in Fig. 4 derived via the flushing channel 12.

- the flushing is the consumer via the open bypass channel 11 untreated water available. This will ensure a continuous water supply in the subsequent installation.

- the short-term supply of untreated water during a rinse is usually not a problem.

- FIG. 6 shows the connection piece 1 in the treatment mode with open bypass channel 11, for an intersection of treated and untreated water.

- This operating position is mainly used when the water treatment device is connected to a water softening system that supplies completely softened water. For reasons of corrosion protection and in order to save regenerating salt, however, only partly softened water is often desired.

- open valves 8, 9, 10 fully softened water, here from the rear part 7b of the return duct 7, and untreated water, here from the bypass duct 11, are mixed in the mixing area 16, in this case the front part 7a of the return duct 7.

- the partially softened mixed water leaves the connecting piece 1 via the second port 3 to the consumer.

- the third valve (purge valve) 13 is closed in this case.

- FIG. 7 shows the inventive connecting piece 1 in the treatment operation, with open, additional outlet for untreated water.

- the sixth connection 17 on the connecting piece 1 can be opened via the separating valve 18 (in Fig. 7 shown) or closed, and used accordingly as an additional outlet for untreated water which is taken here the front part 6a of the flow channel 6.

- connection piece 1 Due to the additional possibility of removing untreated water directly at the connection piece 1, its application possibilities increase.

- a water softening system at the connection piece 1 to be softened water flows through the third port 4 in the inlet of the connected water softening system and is softened there.

- the water softening system must be regenerated from time to time with brine.

- the water required for the production of the brine and for rinsing off excess salsalts after the regeneration can be fed to the water softening system separately via the sixth connection 17.

- the sixth terminal 17 can serve, for example, as a sampling point for the investigation of raw water quality.

- FIG. 8 shows a second embodiment of a connecting piece 1 according to the invention in cross-section similar to that in FIG Fig. 1 to Fig. 7 illustrated connection adapter, so that only the essential differences are explained.

- connection intermediate piece 1 a sixth connection 17a is not provided to the front part 6a, but to the rear part 6b of the flow channel 6, this sixth connection 17a being provided in particular for the supply of cleaning, disinfecting and / or preserving means.

- a corresponding maintenance operation or a corresponding treatment break is illustrated.

- connection 17a may be supplied with cleaning, disinfecting and / or preserving means ("additive") to the water treatment device (not shown) connected to the connection piece 1.

- the cleaning, disinfection and / or preservative flows through the rear part 6b of the flow channel 6 via the third port 4 in the water treatment device, flows through this and then flows through the fourth port 5 back into the connection piece 1.

- the return channel 7 in the connection piece. 1 is closed with the second valve 9.

- no cleaning, disinfecting and / or preserving agent can flow into the front part 7a of the return duct 7 and via the second connection 3 into the subsequent installation to the consumer.

- the cleaning, disinfection and / or preservative flows from the rear part 7b of the return channel 7 via the open valve 13 through the flushing channel 12 via the fifth port 14 directly into a sewer line.

- the additive should be completely rinsed out, for example via a normal rinsing operation (cf. Fig. 4 ) before entering a treatment plant (cf. Fig. 1 ) is returned.

- the sixth connection 17a can be closed with the separation valve 18 and possibly additionally with another closure, for example a screwable cap or a screw-in bolt, during other operating modes (not shown in detail).

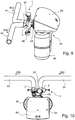

- FIG. 9 in perspective view

- FIG. 10 in plan view

- connection piece 1 is connected with its first connection 2 to an inflow-side pipe 91 of a drinking water network, cf. also the water flow direction WU of the untreated water. With its second connection 3, the connection piece 1 is at a downstream side Pipeline 92 connected, leading to the consumer, see. also the water flow direction WB of the treated water.

- the consumer can be, for example, a single tap, or even the entirety of the taps of an apartment or a whole building.

- a water treatment device 93 here a water softener with control head 94 and two lonenleyer thinkingern 95, connected.

- the fourth port 5 is connected to the drain of the water treatment device 93.

- the connecting piece 1 here has two servo motors 96, 97, with which at least a portion of the valves of the connecting piece 1, for example, the first, second and third valve, can be adjusted by a motor.

- FIG. 11 schematically shows a third embodiment of a connecting piece 1 according to the invention (dashed lines), which is connected with its terminals 2 and 3 respectively to the pipe 91, 92, and wherein at the connecting piece 1, a water treatment device 93, here a water filter, with its inlet 102 and its outlet 103 is connected to the terminals 4, 5.

- a water treatment device 93 here a water filter

- untreated water flows to the water treatment device 93 via the feed channel 6 when the first valve 8 is open.

- Treated water flows via the fourth port 5 to a switching valve 98, which has a rectangular valve channel which can be rotated to switch the switching valve 98.

- the switching valve 98 essentially forms the valve system 20, with which it is possible in particular to change between the treatment mode and the flushing mode.

- the switching valve 98 is in a first switching position in which the valve channel connects the fourth port 5 to the second port 3 for a water flow; Accordingly, the treated water flows through the second port 3 into the pipe 92 from. By contrast, the flushing channel 12 and the fifth connection 14 are blocked.

- the changeover valve 98 can be rotated 90 ° clockwise (not shown); In this second switching position, the fourth connection 5 and the fifth connection 14 would then be connected to one another, and the second connection 3 would be separated from the fourth connection 5.

- Rinse water from the water treatment device 93 can then be passed through the flushing channel 12 via the fifth port 14 in a connected wastewater tank (drain tank) 104, here a bucket below the fifth terminal 14th

- the connecting piece 1 has in the embodiment shown via an electronic control device 99, which can control the first valve 8 and the switching valve 98 via actuators (not shown). Furthermore, a water meter 101 in the flow channel 6 and a temperature sensor 100 are provided, which transmit their signals to the electronic control device 99.

- a longer water stagnation can be revealed directly.

- the temperature sensor 100 which is suitably thermally coupled to the water in the connection piece 1 and at least approximately determine the temperature of the water, a temperature increase, which in turn indicates a prolonged stagnation of water, can be revealed.

- the electronic control device 99 detects a prolonged water stagnation, this triggers a transition to the purge mode, for which the second switching position of the changeover valve 98 is selected. After completion of the flushing, the system switches back to the treatment mode and the first switching position. Note that in many embodiments, only one water meter 101 or, alternatively, one temperature sensor 100 is provided. Without water meter 101 and temperature sensor 100, flushing can also be triggered automatically after a predetermined time to ensure good hygienic conditions.

Landscapes

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Hydrology & Water Resources (AREA)

- Public Health (AREA)

- Water Supply & Treatment (AREA)

- Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)

- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Description

- Die Erfindung betrifft ein Anschlusszwischenstück zum Einbau eines Wasserbehandlungsgeräts in eine Rohrleitung eines Wassernetzes, entsprechend dem Oberbegriff von Anspruch 1.

- Ein solches Anschlusszwischenstück ist aus der

EP 0 844 339 A2 bekannt. Weitere beispielhafte Anschlusszwischenstücke sind aus derDE 195 29 189 C2 oder derEP 1 930 509 A1 bekannt geworden. - Trinkwasserinstallationen werden in der Regel nicht permanent von Wasser durchströmt. Wasser, das nach längeren Stillstandzeiten entnommen wird, erfüllt nicht mehr die Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Daher muss aus hygienischen Gründen nach längerer Stagnation eine Spülung durchgeführt werden.

DE 10 2006 017 807 A1 ,EP 2 466 019 A2 undDE 20 2011 105 696 U1 beschreiben Trinkwasserinstallationen, bei denen eine Spülung eines gesamten Systems bzw. einzelner Leitungsstränge automatisch durchgeführt wird. - Häufig sind Wasserbehandlungsgeräte wie Filter oder Enthärtungsanlagen in eine Trinkwasserinstallation integriert. Auch hier kann es nach längeren Stillstandzeiten oder vor einer Erstinbetriebnahme notwendig sein, eine Spülung durchzuführen. Die Spülkriterien für ein Wasserbehandlungsgerät können sich erheblich von den Spülkriterien einzelner Leitungsstränge in einer Trinkwasserinstallation unterscheiden.

- Die

EP 2 700 756 A1 offenbart ein System zur Durchführung von Hygienespülungen in den Wasserleitungen in einem Mehrfamilienhaus, wobei am Hauseingang eine Druckminderer-Filterkombination mittels eines Armaturenteils installiert ist. Von einer zentralen Steigleitung geht für jede Wohnung eine lokale Leitung ab. Jede lokale Leitung hat eingangsseitig eine Leckageschutzarmatur, die auch einen Wasserzähler enthält, weiterhin wenigstens eine Zapfstelle und endseitig eine Wasserarmatur mit Absperrventil zu einem Ablauf. Mittels eines Steuergeräts an letzterer Wasserarmatur kann das Absperrventil geöffnet werden, wenn der Volumenstrom über einen ausgewählten Stagnationszeitraum unterhalb eines Schwellwerts liegt. - Dieses System ist sehr komplex. Die Druckminderer-Filterkombination wird beim Spülen einer lokalen Leitung mit gespült, wobei das Spülwasser in die nachfolgende Installation fließt und erst am Ende einer lokalen Leitung abgeleitet wird; das Spülen der Druckminderer-Filterkombination ist daher mit einem großen Wasserverbrauch verbunden; zudem kann das Spülwasser von einem Hausbewohner leicht mit Trinkwasser verwechselt werden.

- Dieselben Probleme stellen sich beim Einbau von Wasserbehandlungsgeräten in eine Rohrleitung mittels Anschlusszwischenstücken, wie sie aus der

DE 195 29 189 C2 oder derEP 1 930 509 A1 bekannt geworden sind. Auch hier muss eine Spülung eines mittels des Anschlusszwischenstücks angeschlossenen Wasserbehandlungsgeräts grundsätzlich über die nachgeschaltete Installation erfolgen. - Es ist weiterhin bekannt geworden, Wasserbehandlungsgeräte mit einem eigenen Spülventil für den Ablass von Spülwasser zu versehen. Ein Wasserbehandlungsgerät mit integriertem Spülventil ist beispielsweise aus der

DE 20 2010 015 645 U1 bekannt geworden. Bei einer Spülung eines Wasserbehandlungsgeräts über ein integriertes Spülventil wird jedoch der Auslauf für behandeltes Wasser am Wasserbehandlungsgerät von der Spülung nicht erfasst, was wiederum hygienische Probleme verursachen kann. Viele Wasserbehandlungsgeräte verfügen zudem nicht über ein integriertes Spülventil; ein integriertes Spülventil würde ein solches Wasserbehandlungsgerät erheblich verteuern. - Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Anschlusszwischenstück vorzustellen, das auf einfache und kostengünstige Weise einen hygienischen Betrieb eines angeschlossenen Wasserbehandlungsgeräts ermöglicht, insbesondere wenn dieses kein integriertes Spülventil für den Ablauf von Spülwasser aufweist.

- Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Anschlusszwischenstück der eingangs genannten Art, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der Rücklaufkanal und der Spülkanal ein Ventilsystem aufweisen, mit dem

- in einer ersten Schaltstellung der vierte Anschluss mit dem zweiten Anschluss, nicht aber mit dem fünften Anschluss verbunden ist,

- und in einer zweiten Schaltstellung der vierte Anschluss mit dem fünften Anschluss, nicht aber mit dem zweiten Anschluss verbunden ist,

- Das erfindungsgemäße Anschlusszwischenstück ermöglicht eine Spülung eines angeschlossenen Wasserbehandlungsgeräts, etwa eines Wasserfilters oder Wasserenthärters, über das Anschlusszwischenstück. Spülwasser des angeschlossenen Wasserbehandlungsgeräts kann durch den Spülkanal und über den fünften Anschluss entsorgt werden, ohne das Spülwasser in eine in der Rohrleitung nachfolgende Trinkwasserinstallation einzuleiten. Diese Funktion kann unabhängig davon, ob das angeschlossene Wasserbehandlungsgerät ein integriertes Spülventil (bzw. einen integrierten Spülablass) besitzt oder nicht, genutzt werden. Dadurch kann das Wasserbehandlungsgerät auf einfache und kostengünstige Weise, insbesondere bei nur geringem Wasserverbrauch, vollständig gespült werden.

- Für einen Behandlungsbetrieb (Normalbetrieb) wird das Ventilsystem in der ersten Schaltstellung eingesetzt. In dieser ersten Schaltstellung wird Wasser durch den Vorlaufkanal in das Wasserbehandlungsgerät geleitet und dort behandelt, und weiter über den vierten Anschluss durch den Rücklaufkanal und über den zweiten Anschluss in die abströmseitige Rohrleitung in die nachfolgende Wasserinstallation geleitet. Der fünfte Anschluss ist hierbei vom vierten Anschluss abgetrennt.

- Für den Spülbetrieb wird das Anschlusszwischenstück mit dem Ventilsystem in der zweiten Schaltstellung eingesetzt. Das Wasserbehandlungsgerät wird dabei zunächst wie bei einem normalen Behandlungsbetrieb durchflossen, d.h. Wasser strömt über den ersten Anschluss durch den Vorlaufkanal über den dritten Anschluss in den Zulauf des Wasserbehandlungsgeräts, durch das Wasserbehandlungsgerät, und aus dem Auslass des Wasserbehandlungsgeräts in den vierten Anschluss des Anschlusszwischenstücks. Das vom Wasserbehandlungsgerät am vierten Anschluss erhaltene Spülwasser wird dann jedoch über den Spülkanal und den fünften Anschluss abgelassen. Der zweite Anschluss zur abströmseitigen Rohrleitung ist vom vierten Anschluss getrennt, so dass kein Spülwasser in die nachfolgende Wasserinstallation gelangt.

- Die Spülung des Wasserbehandlungsgeräts kann unabhängig von einer Spülung des übrigen Wassernetzes und nach eigenen Spülkriterien durchgeführt werden. Es gibt keine Bereiche im Wasserbehandlungsgerät, die nicht gespült werden.

- Da das Spülwasser nicht in die nachfolgende Installation gespült wird, braucht dort auch keine Entnahmestelle zur Ableitung von Spülwasser eingerichtet zu sein oder geschaltet zu werden. Eine Verwechslung von Spülwasser und Trinkwasser kann an der nachfolgenden Installation nicht erfolgen, da grundsätzlich nur Trinkwasser durch die nachfolgenden Installation geleitet wird.

- Zur Spülung kann neben Wasser (also dem über die Rohrleitung zulaufenden Wasser) alternativ oder zusätzlich ein Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel verwendet werden; ebenso kann das Wasserbehandlungsgerät vor einer längeren (bekannten) Stagnation mit einem Konservierungsmittel gespült werden, das dann vor einer Wiederinbetriebnahme ausgespült wird. In beiden Fällen wird meist ein zusätzlicher Anschluss zum Vorlaufkanal eingesetzt (sechster Anschluss, vgl. unten).

- Das Ventilsystem umfasst meist ein oder zwei Ventile, beispielsweise ein Ventil im Rücklaufkanal und ein Ventil im Spülkanal, oder auch ein Gesamtventil an einem Zusammenfluss von Spülkanal und Rücklaufkanal. Für das erfindungsgemäße Anschlusszwischenstück können grundsätzlich beliebige Bauformen von Ventilen eingesetzt werden, insbesondere Schieberventile oder Spindelventile.

- Man beachte, dass das erfindungsgemäße Anschlusszwischenstück, ggf. unter Nutzung nachfolgend beschriebener weiterer Merkmale, sehr universell für verschiedene Betriebsmoden eines Wasserbehandlungsgeräts eingesetzt werden kann.

- Besonders bevorzugt ist eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Anschlusszwischenstücks, bei der im Vorlaufkanal ein erstes Ventil angeordnet ist, mit dem im Vorlaufkanal ein vorderer Teil, in den der erste Anschluss mündet, von einem hinteren Teil, in den der dritte Anschluss mündet, abtrennbar ist. Mit dem ersten Ventil (Vorlaufkanalventil) ist es möglich, den Zufluss in das Wasserbehandlungsgerät für das über die Rohrleitung zulaufende Wasser zu sperren, insbesondere für einen Wartungsbetrieb.

- Zudem können der vordere und der hintere Teil des Vorlaufkanals unterschiedlich beschickt werden, etwa mit unbehandeltem Wasser im vorderen Teil und einem Reinigungsmittel oder einer Reinigungsmittellösung im hinteren Teil.

- Ebenfalls besonders bevorzugt ist eine Ausführungsform, die vorsieht, dass das Ventilsystem ein zweites Ventil und ein drittes Ventil umfasst, dass im Rücklaufkanal das zweite Ventil angeordnet ist, mit dem im Rücklaufkanal ein vorderer Teil, in den der zweite Anschluss mündet, von einem hinteren Teil, in den der vierte Anschluss mündet, abtrennbar ist, und dass der fünfte Anschluss mit dem hinteren Teil des Rücklaufkanals über den Spülkanal verbunden ist, wobei der Spülkanal mit dem dritten Ventil verschließbar ist. Das Ventilsystem kann hier mit zwei simplen Auf/Zu-Ventilen realisiert werden und ist daher baulich besonders einfach. Zudem können der Spülkanal und der Rücklaufkanal unabhängig voneinander geöffnet und gesperrt werden, was insbesondere bei einem nicht-kontinuierlichen Fluss durch das Wasserbehandlungsgerät (etwa bei Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mit Einwirkzeit oder Konservierungsmitteln) vorteilhaft ist. Das zweite Ventil trennt zudem den Rücklaufkanal auf einfache Weise in einen vorderen und einen hinteren Teil, die unabhängig voneinander beschickt werden können. Für die erste Schaltstellung ist das zweite Ventil (Rücklaufkanalventil) geöffnet und das dritte Ventil (Spülventil) geschlossen. Für die zweite Schaltstellung ist das zweite Ventil geschlossen und das dritte Ventil geöffnet.

- Bei einer alternativen Ausführungsform umfasst das Ventilsystem ein Umschaltventil, mit dem der vierte Anschluss alternativ auf den zweiten Anschluss oder den fünften Anschluss geschaltet werden kann. Dies kann besonders kompakt ausgeführt werden, insbesondere wenn eine motorische Ventilbetätigung eingerichtet werden soll. Das Umschaltventil kann insbesondere als Drehventil mit abgewinkeltem Ventilkanal ausgebildet sein.

- Besonders vorteilhaft ist weiterhin eine Ausführungsform, bei der der erste Anschluss über einen Bypasskanal mit dem zweiten Anschluss verbunden ist, wobei der Bypasskanal mittels eines vierten Ventils verschließbar ist, insbesondere wobei der Bypasskanal in den vorderen Teil des Vorlaufkanals und den vorderen Teil des Rücklaufkanals mündet. Mittels des Bypasskanals kann bei Ausfalls des Wasserbehandlungsgeräts, z. B. während einer Reparatur oder auch während einer Spülung des Wasserbehandlungsgeräts, unbehandeltes Wasser an der nachfolgenden Wasserinstallation zur Verfügung gestellt werden, was in der Regel kurzzeitig ausreichend ist. Im Behandlungsbetrieb wird der Bypasskanal meist über das vierte Ventil (Bypassventil) gesperrt.

- Bei einer vorteilhaften Weiterbildung dieser Ausführungsform ist das vierte Ventil manuell stellbar ausgebildet. Manuell stellbare Ventile sind kostengünstiger als motorisierte Ventile. Das vierte Ventil wird in der Regel nur zur Wartung oder Reparatur benötigt, während dessen ohnehin ein Servicetechniker für die manuelle Bedienung vor Ort ist.

- Erfindungsgemäß weist das Anschlusszwischenstück einen sechsten Anschluss auf, wobei der sechste Anschluss mit dem Vorlaufkanal verbunden ist. Über den sechsten Anschluss kann eine Wasserprobe des unbehandelten Wassers zur Bestimmung der Rohwasserqualität entnommen werden. Ebenso kann unbehandeltes Wasser für die Herstellung einer Salzsole zur Regeneration einer angeschlossenen Enthärtungsanlage oder auch zum Ausspülen von überschüssiger Salzsole gezapft werden. Hierfür muss kein enthärtetes Wasser verschwendet werden. Weiterhin kann über den sechsten Anschluss (bei nicht gesperrter Verbindung mit dem dritten Anschluss) ein Reinigungs-, Desinfektions- oder Konservierungsmittel ("Zusatzmittel") für ein angeschlossenes Wasserbehandlungsgerät zugesetzt werden, wenn ein einfaches Spülen des Wasserbehandlungsgeräts aus hygienischen Gründen nicht ausreichend sein sollte. Das Zusatzmittel kann nach Gebrauch über den Spülkanal abgeleitet werden. Der sechste Anschluss kann mit dem vorderen Teil (bevorzugt für Wasserprobenentnahme) oder dem hinteren Teil (bevorzugt für Zugabe von Zusatzmitteln) des Vorlaufkanals verbunden sein, beispielsweise über einen Entnahmekanal. Im Einzelfall können auch ein sechster und ein siebter Anschluss jeweils zum Vorlaufkanal, meist einer zum vorderen Teil und einer zum hinteren Teil, vorgesehen sein.

- Erfindungsgemäß ist der sechste Anschluss mit einem Abtrennventil vom Vorlaufkanal abtrennbar. Das Abtrennventil ermöglicht ein Öffnen und Abdichten des sechsten Anschlusses nach Bedarf. Das Abtrennventil kann beispielsweise in einem Entnahmekanal angeordnet sein, welcher den sechsten Anschluss mit dem vorderen Teil des Vorlaufkanals verbindet.

- Bevorzugt ist weiterhin eine Ausführungsform, bei der das Anschlusszwischenstück eine elektronische Steuereinrichtung sowie ein oder mehrere Stellmotoren umfasst, mit denen ein oder mehrere der Ventile betätigbar sind. Dadurch können Betriebsabläufe am Anschlusszwischenstück, insbesondere eine Umschaltung zwischen Behandlungsbetrieb, Spülbetrieb, Wartungsbetrieb, Betriebspause, etc., automatisiert werden.

- Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfasst das Anschlusszwischenstück einen Wasserzähler und/oder einen Temperatursensor. Ein Wasserzähler registriert, wenn Wasser stagniert bzw. lediglich wenig Wasser fließt. Ein Temperatursensor erfasst eine ansteigende Wassertemperatur in Stagnationsphasen. Beide Kriterien können für die Auslösung einer Spülung herangezogen werden.

- In den Rahmen der vorliegenden Erfindung fällt auch die Verwendung eines oben erläuterten, erfindungsgemäßen Anschlusszwischenstücks, zum Einbau eines Wasserbehandlungsgeräts in eine Rohrleitung eines Wassernetzes, wobei am ersten Anschluss eine zuströmseitige Rohrleitung und am zweiten Anschluss eine abströmseitige Rohrleitung angeschlossen ist, wobei am dritten Anschluss der Zulauf und am vierten Anschluss der Ablauf eines Wasserbehandlungsgeräts angeschlossen ist, und wobei am fünften Anschluss eine Abwasserleitung oder ein Abwasserbehälter angeschlossen ist. Bei dieser Verflanschung wird mit dem Anschlusszwischenstück eine Spülung des Wasserbehandlungsgeräts ermöglicht, wobei das Spülwasser über den Spülkanal und den fünften Anschluss des Anschlusszwischenstücks entsorgt werden kann, und insbesondere nicht in die abströmseitige Rohrleitung eingeleitet zu werden braucht. Der Abwasserbehälter kann im einfachsten Fall ein Eimer sein, der unterhalb des fünften Anschlusses angeordnet wird. Eine Abwasserleitung kann in einem einfachen Fall durch einen Ausguss unterhalb des fünften Anschlusses eingerichtet sein.

- Bei einer bevorzugten Variante der erfindungsgemäßen Verwendung wird in einem Spülbetrieb Wasser von der zuströmseitigen Rohrleitung über den ersten Anschluss durch den Vorlaufkanal über den dritten Anschluss durch das Wasserbehandlungsgerät und über den vierten Anschluss und entsprechend der zweiten Schaltstellung des Ventilsystems durch den Spülkanal über den fünften Anschluss in die Abwasserleitung oder den Abwasserbehälter geleitet. In diesem Spülbetrieb werden sämtliche Bereiche des Wasserbehandlungsgeräts gespült, was hygienisch vorteilhaft ist. Es wird kein Ablauf für Spülwasser am Wasserbehandlungsgerät oder einer nachfolgenden Wasserinstallation benötigt.

- Bei einer Weiterentwicklung der vorgenannten Variante, wobei ein Anschlusszwischenstück mit Bypasskanal eingesetzt wird, wird während des Spülbetriebs auch Wasser von der zuströmseitigen Rohrleitung über den ersten Anschluss bei geöffnetem viertem Ventil durch den Bypasskanal über den zweiten Anschluss in die abströmseitige Rohrleitung geleitet. Dadurch steht den Nutzern der nachfolgenden Wasserinstallation im Spülbetrieb wenigstens unbehandeltes Wasser zur Verfügung. Eine Nutzung von unbehandeltem Wasser ist kurzzeitig meist unproblematisch, insbesondere bei Hausinstallationen in Wohnhäusern.

- Eine bevorzugte Variante, wobei ein Anschlusszwischenstück mit erstem Ventil (Vorlaufkanalventil) und Bypasskanal eingesetzt wird, sieht vor, dass während eines Wartungsbetriebs das erste Ventil geschlossen und das vierte Ventil geöffnet sind, und weiterhin das Ventilsystem in einer Schaltstellung ist, in der der vierte Anschluss nicht mit dem zweiten Anschluss verbunden ist, insbesondere wobei das Ventilsystem in der zweiten Schaltstellung ist, und Wasser von der zuströmseitigen Rohrleitung über den ersten Anschluss durch den vorderen Teil des Vorlaufkanals durch den Bypasskanal über den zweiten Anschluss in die abströmseitige Rohrleitung geleitet wird. Bei dieser Variante ist das Wasserbehandlungsgerät für eine Wartung oder Reparatur vom Netz genommen, und kann insbesondere geöffnet oder ausgetauscht werden, wobei eine Wasserversorgung der nachfolgenden Wasserinstallation mit unbehandeltem Wasser aufrecht erhalten werden kann. Dies ist kurzzeitig in der Regel tolerabel und gegenüber einem vollständigen Ausfall der Wasserversorgung meist bevorzugt.

- Bei einer vorteilhaften Variante, wobei ein Anschlusszwischenstück mit Bypasskanal eingesetzt wird, ist vorgesehen, dass während eines Behandlungsbetriebs das vierte Ventil geöffnet ist, und weiterhin das Ventilsystem in der ersten Schaltstellung ist, und Wasser von der zuströmseitigen Rohrleitung sowohl durch das Wasserbehandlungsgerät als auch durch den Bypasskanal in die abströmseitige Rohrleitung fließt. Dadurch ist eine Verschneidung von behandeltem und unbehandeltem Wasser im Anschlusszwischenstück möglich, beispielsweise wenn bei angeschlossener Enthärtungsanlage, die vollenthärtetes Wasser zur Verfügung stellt, lediglich Wasser einer mittleren Härte gewünscht wird.

- Vorteilhaft ist weiterhin eine Variante, wobei ein Anschlusszwischenstück mit erstem Ventil (Vorlaufkanalventil) und sechstem Anschluss eingesetzt wird, wobei der sechste Anschluss mit dem hinteren Teil des Vorlaufkanals verbunden ist, die vorsieht, dass während eines Wartungsbetriebs oder einer Behandlungspause das erste Ventil geschlossen ist, und weiterhin das Ventilsystem in einer Schaltstellung ist, in der der vierte Anschluss nicht mit dem zweiten Anschluss verbunden ist, insbesondere wobei das Ventilsystem in der zweiten Schaltstellung ist, und über den sechsten Anschluss ein Reinigungs-, Desinfektions- oder Konservierungsmittel zugeführt wird, und durch den hinteren Teil des Vorlaufkanals über den dritten Anschluss in das Wasserbehandlungsgerät strömt, dieses durchströmt oder in diesem eine Zeit lang stagniert, und anschließend über den vierten Anschluss durch den Spülkanal über den fünften Anschluss in die Abwasserleitung oder den Abwasserbehälter abgeleitet wird. Mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln können besonders hartnäckige Verunreinigungen oder Verkeimungen, die mit Wasser allein nicht beseitigt werden können, beseitigt werden. Ein Konservierungsmittel schützt das Wasserbehandlungsgerät während längeren Stagnationszeiten. Die Ventilstellungen verhindern einen Übertritt des Zusatzmittels in die abläufige Rohrleitung.

- Ebenso vorteilhaft ist eine Variante, wobei ein Anschlusszwischenstück mit Bypasskanal und sechstem Anschluss eingesetzt wird, die vorsieht, dass während eines Wartungsbetriebs oder einer Behandlungspause das vierte Ventil geschlossen ist, und weiterhin das Ventilsystem in einer Schaltstellung ist, in der der vierte Anschluss nicht mit dem zweiten Anschluss verbunden ist, insbesondere wobei das Ventilsystem in der zweiten Schaltstellung ist, und über den sechsten Anschluss ein Reinigungs-, Desinfektions- oder Konservierungsmittel zugeführt wird, und durch den Vorlaufkanal über den dritten Anschluss in das Wasserbehandlungsgerät strömt, dieses durchströmt oder in diesem eine Zeit lang stagniert, und anschließend über den vierten Anschluss durch den Spülkanal über den fünften Anschluss in die Abwasserleitung oder den Abwasserbehälter abgeleitet wird. Mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln können besonders hartnäckige Verunreinigungen oder Verkeimungen, die mit Wasser allein nicht beseitigt werden können, beseitigt werden. Ein Konservierungsmittel schützt das Wasserbehandlungsgerät während längeren Stagnationszeiten. Die Ventilstellungen verhindern einen Übertritt des Zusatzmittels in die abläufige Rohrleitung. Diese Variante kann auch entsprechend eingesetzt werden, wenn das Anschlussstück keinen Bypasskanal aufweist.

- Vorteilhaft ist auch eine Variante, wobei ein Anschlusszwischenstück mit einem sechsten Anschluss eingesetzt wird, bei der während eines Behandlungsbetriebs über den sechsten Anschluss unbehandeltes Wasser entnommen wird, insbesondere zur Durchführung einer Wasseranalyse oder zur Bereitung einer Salzsole für die Regenerierung eines lonentauschers im Wasserbehandlungsgerät. Dadurch wird eine Qualitätsanalyse des unbehandelten Wassers (Rohwassers) oder auch die Salzsolebereitung auf einfache Weise ermöglicht, insbesondere ohne behandeltes Wasser zu verschwenden.

- Bei einer bevorzugten Variante, wobei ein Anschlusszwischenstück mit elektronischer Steuereinrichtung eingesetzt wird, ist vorgesehen, dass durch die elektronische Steuereinrichtung ein Spülbetrieb ausgelöst wird, wenn eine vorgegebene Zeit lang kein oder wenig Wasser durch das Wasserbehandlungsgerät geflossen ist und/oder wenn ein vorgegebener Anstieg der Wassertemperatur im Anschlusszwischenstück oder im Wasserbehandlungsgerät registriert wird. Dadurch kann mit großer Zuverlässigkeit eine hohe Wasserqualität, insbesondere Trinkwasserqualität, im Wasserbehandlungsgerät sichergestellt werden. Ein Wasserzähler misst Durchflüsse durch das Wasserbehandlungsgerät. Beispielsweise kann eine Spülung ausgelöst werden, wenn mindestens 4 Stunden kein Wasserfluss gemessen wurde. Laut Empfehlung des Umweltbundesamtes besitzt Wasser ab einer Stagnationszeit von 4 Stunden keine Trinkwasserqualität mehr und sollte verworfen werden. Natürlich kann die Spülung auch später ausgelöst werden, um zu häufiges Spülen zu vermeiden. Dies gilt besonders bei vorab bekannten längeren Stagnationsphasen (Abwesenheit wie Urlaub usw.). Die Dauer, bis die nächste Spülung ausgelöst wird, kann auch abhängig vom Durchfluss durch das Wasserbehandlungsgerät sein: Je kleiner der Durchfluss ist, desto kürzer ist die Zeit bis zur nächsten Spülung. Stagnation macht sich auch durch einen Anstieg der Wassertemperatur bemerkbar. So kann beispielsweise eine Spülung ausgelöst werden, wenn der Temperatursensor einen Temperaturanstieg des Wassers von mehr als 2°C misst.

- Bei einer bevorzugten Weiterentwicklung hierzu ist die vorgegebene Zeit und/oder der vorgegebene Anstieg von einem vorgegebenen Verwendungszweck des durch das Wasserbehandlungsgerät behandelten Wassers abhängig. Dadurch kann Wasser gespart werden. Dient das behandelte Wasser als Trinkwasser, so muss entsprechend früh gespült werden, um sicherzustellen, dass das beim Verbraucher ankommende Wasser stets Trinkwasserqualität besitzt, d.h. es werden nur kurze Stagnationsphasen geduldet. Wird das behandelte Wasser für technische Anwendungen benutzt (z.B. als Heizungswasser), so sind meist längere Stagnationsphasen akzeptabel.

- Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso können die vorstehend genannten und die noch weiter ausgeführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Verwendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Ausführungsformen sind nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaften Charakter für die Schilderung der Erfindung.

- Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

- Fig.1

- einen schematischen Querschnitt durch eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Anschlusszwischenstücks, im Behandlungsbetrieb;

- Fig. 2

- das Anschlusszwischenstück von

Fig. 1 , in einem Wartungsbetrieb oder einer Behandlungspause, mit Unterbrechung der Wasserversorgung; - Fig. 3

- das Anschlusszwischenstück von

Fig. 1 , in einem Wartungsbetrieb oder einer Behandlungspause, mit geöffnetem Bypass; - Fig. 4

- das Anschlusszwischenstück von

Fig. 1 , im Spülbetrieb, mit Unterbrechung der Wasserversorgung; - Fig. 5

- das Anschlusszwischenstück von

Fig. 1 , im Spülbetrieb, mit geöffnetem Bypass, - Fig. 6

- das Anschlusszwischenstück von

Fig. 1 , im Behandlungsbetrieb mit geöffnetem Bypass; - Fig. 7

- das Anschlusszwischenstück von

Fig. 1 , im Behandlungsbetrieb, mit geöffnetem sechstem Anschluss für die Entnahme von unbehandeltem Wasser; - Fig. 8

- einen schematischen Querschnitt durch eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Anschlusszwischenstücks, in einem Wartungsbetrieb oder einer Behandlungspause, wobei über einen sechsten Anschluss mündend in einen hinteren Teil des Vorlaufkanals ein Reinigungsmittel zugeführt wird;

- Fig. 9

- eine schematische, perspektivische Ansicht des Anschlusszwischenstücks von

Fig. 1 , eingebaut in eine Rohrleitung und mit angeschlossenem Wasserbehandlungsgerät; - Fig. 10

- das eingebaute Anschlusszwischenstück von

Fig. 10 , in schematischer Aufsicht; - Fig. 11

- eine schematische Ansicht einer dritten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Anschlusszwischenstücks, mit einem Umschaltventil und einer elektronischer Steuereinrichtung.

- Die

Figur 1 zeigt in einem schematischen Querschnitt (längs der Achsen der meisten Anschlüsse) eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Anschlusszwischenstücks 1 im Behandlungsbetrieb ("Betriebsstellung"). - Das Anschlusszwischenstück 1 umfasst einen ersten Anschluss 2 zur Verbindung mit einer zuströmseitigen Rohrleitung, einen zweiten Anschluss 3 zur Verbindung mit einer abströmseitigen Rohrleitung, einen dritten Anschluss 4 zur Verbindung mit dem Zulauf eines Wasserbehandlungsgerätes und einen den dritten Anschluss 4 ringförmig umgebenden, vierten Anschluss 5 zur Verbindung mit dem Ablauf des Wasserbehandlungsgerätes.

- Unbehandeltes Wasser strömt von der nicht dargestellten Rohrleitung (siehe dazu aber

Fig. 9 und Fig. 10 ) über den ersten Anschluss 2 in einen Vorlaufkanal 6 im Anschlusszwischenstück 1, der den ersten Anschluss 2 mit dem dritten Anschluss 4 verbindet. Von dort fließt das Wasser über den dritten Anschluss 4 in das nicht dargestelltes Wasserbehandlungsgerät (z.B. einen Wasserenthärter, einen Wasserfilter oder eine Dosieranlage, vgl. hierzu wiederumFig. 9 und Fig. 10 ), wo eine Wasserbehandlung stattfindet, bevor das behandelte Wasser über den vierten Anschluss 5 in einen Rücklaufkanal 7 zurück in das Anschlusszwischenstück 1 fließt. Der Rücklaufkanal 7 verbindet den vierten Anschluss 5 mit dem zweiten Anschluss 3. Das behandelte Wasser fließt schließlich über den zweiten Anschluss 3 in die nicht dargestellte Rohrleitung, die zum Verbraucher führt. - Der Vorlaufkanal 6 verfügt über ein erstes Ventil 8, mit dem der Vorlaufkanal 6 in einen vorderen Teil 6a, in den der erste Anschluss 2 mündet, und in einen hinteren Teil 6b, in den der dritte Anschluss 4 mündet, wasserdicht unterteilt werden kann. Der Rücklaufkanal 7 verfügt über ein zweites Ventil 9, mit dem der Rücklaufkanal 7 in einen vorderen Teil 7a, in den der zweite Anschluss 3 mündet, und einen hinteren Teil 7b, in den der vierte Anschluss 5 mündet, wasserdicht unterteilt werden kann. In der gezeigten Betriebsstellung sind die beiden Ventile 8, 9 jedoch geöffnet.

- Vom hinteren Teil 7b des Rücklaufkanals 7 führt ein Spülkanal 12 über ein drittes Ventil 13 zu einem fünften Anschluss 14. In der gezeigten Betriebsstellung ist das dritte Ventil 13 geschlossen, so dass der fünfte Anschluss 14 vom Rücklaufkanal 7 abgetrennt ist. Der fünfte Anschluss 14 führt zu einer Abwasserleitung oder einem Abwasserbehälter (nicht näher dargestellt, vgl. aber dazu

Fig. 11 ). - Vom vorderen Teil 6a des Vorlaufkanals 6 führt ein Bypasskanal 11 zum vorderen Teil 7a des Rücklaufkanals 7. Im Bypasskanal 11 ist ein viertes Ventil 10 angeordnet, das in der gezeigten Betriebsstellung den Bypasskanal 11 verschließt.

- Das Anschlusszwischenstück 1 verfügt zudem über einen sechsten Anschluss 17, der über ein Abtrennventil 18 in den vorderen Teil 6a des Vorlaufkanals 6 führt. In der gezeigten Betriebsstellung ist das Abtrennventil 18 verschlossen.

- Die Ventile 8, 9 sind hier als Scheibenventile ausgebildet, während für die Ventile 10, 13, 18 in dieser Ausführungsform Spindelventile verwendet werden. Die Ventile 8, 9 ,10 ,13, 18 können je nach Ausführungsform elektronisch gesteuert (automatisiert) sein oder manuell gestellt werden.

- Das zweite Ventil 9 und das dritte Ventil 13 bilden zusammen ein Ventilsystem 20, mit dem die Verschaltung von viertem Anschluss 5, fünftem Anschluss 14 und zweitem Anschluss 3 eingerichtet werden kann, insbesondere um zwischen dem Behandlungsbetrieb und einem Spülbetrieb zu wechseln. Gezeigt ist eine erste Schaltstellung, mit geöffnetem zweitem Ventil 9 und geschlossenem dritten Ventil 13, in welcher der vierte Anschluss 5 mit dem zweiten Anschluss 3, nicht aber mit dem fünften Anschluss 14 für einen Wasserfluss verbunden ist.

- Die

Figur 2 zeigt das Anschlusszwischenstück 1 vonFig. 1 während eines Wartungsbetriebs oder einer Behandlungspause ("Ruhestellung"). - Das erste Ventil 8 und das zweite Ventil 9 verschließen nun jeweils mit einer Keramikscheibe 15a, 15b den Vorlaufkanal 6 und den Rücklaufkanal 7; die vorderen Teile 6a, 7a sind dadurch jeweils von den hinteren Teilen 6b, 7b abgetrennt. Das vierte Ventil 10 verschließt den Bypasskanal 11; auch das dritte Ventil 13 und das Abtrennventil 18 sind verschlossen. Entsprechend findet kein Wasserfluss durch das Anschlusszwischenstück 1 statt. Diese Betriebsstellung wird typischerweise gewählt, wenn das Wasserbehandlungsgerät abmontiert oder geöffnet werden muss, etwa für Reparaturzwecke.

- Falls dem Verbraucher während eines Wartungsbetriebs oder einer Behandlungspause auch unbehandeltes Wasser genügt, kann das vierte Ventil (Bypassventil) 10 auch geöffnet werden ("Umgehungsstellung"), vgl. die

Figur 3 . - In dieser Umgehungsstellung verschließen die Ventile 8, 9 den Vorlaufkanal 6 und den Rücklaufkanal 7 mittels der beiden Keramikscheiben 15a, 15b. Es kann daher kein Wasser vom ersten Anschluss 2 durch ein an den Anschlüssen 4, 5 angeschlossenes, hier nicht dargestelltes Wasserbehandlungsgerät und dann zum zweiten Anschluss 3 fließen. Das vierte Ventil 10 befindet sich jedoch in geöffneter Stellung. Wasser kann daher vom ersten Anschluss 2 durch den vorderen Teil 6a des Vorlaufkanals 6, durch den offenen Bypasskanal 11, durch den vorderen Teil 7a des Rücklaufkanals 7 und über den zweiten Anschluss 3 zum Verbraucher fließen.

- In der abgebildeten Ausführungsform ist das vierte Ventil 10 ein manuell stellbares Spindelventil. Manuell stellbare Ventile sind prinzipiell kostengünstig (keine Elektronik, kein Motor und keine Stromversorgung notwendig), setzen aber voraus, dass eine Person zur Bedienung des Ventils vor Ort ist. Das vierte Ventil 10 im Bypasskanal 11 kann beispielsweise nur bei Wartung oder Reparatur geöffnet werden, um während der Wartung bzw. Reparatur die Versorgung mit (unbehandeltem) Wasser sicherzustellen. Bei Wartung oder Reparatur ist ein Servicetechniker vor Ort, der das vierte Ventil 10 dann manuell betätigen kann.

- Die

Figur 4 erläutert das erfindungsgemäßes Anschlusszwischenstück 1 im Spülbetrieb ("Spülstellung"). - Bei Erstinbetriebnahme eines Wasserbehandlungsgerätes bzw. nach längeren Stillstandzeiten besitzt das behandelte Wasser im Allgemeinen keine Trinkwasserqualität. Das Wasserbehandlungsgerät muss in diesem Fall so lange gespült werden, bis das behandelte Wasser Trinkwasserqualität erreicht. In der Regel ist dies der Fall, wenn mehrere Bettvolumina durch das Wasserbehandlungsgerät geflossen sind. Das Spülwasser sollte sämtliche wasserdurchflossenen Bereiche im Wasserbehandlungsgerät erreichen und anschließend so abgeleitet werden, dass eine Vermischung mit Trinkwasser ausgeschlossen werden kann.

- Das Ventilsystem 20 wird dazu in eine zweite Schaltstellung, mit geöffnetem dritten Ventil 13 und geschlossenem zweiten Ventil 9, gebracht. Wasser fließt über den ersten Anschluss 2 bei geöffnetem ersten Ventil 8 durch Vorlaufkanal 6 in das nicht dargestellte Wasserbehandlungsgerät. Nach Durchströmen des Wasserbehandlungsgerätes fließt das Wasser über vierten Anschluss 5 zurück in das Anschlusszwischenstück 1. Der Rücklaufkanal 7 im Anschlusszwischenstück 1 ist mit dem zweiten Ventil 9 verschlossen. Es kann somit kein Spülwasser über den Anschluss 3 in die nachfolgende Installation zum Verbraucher fließen. Das Wasser strömt vom hinteren Teil 7b des Rücklaufkanals 7 über das geöffnete dritte Ventil 13 durch den Spülkanal 12 und von dort über den fünften Anschluss 14 direkt in eine Abwasserleitung.

- Das Wasser fließt hier im Wasserbehandlungsgerät denselben Weg wie in der Betriebsstellung gemäß

Fig. 1 , also wie im Behandlungsbetrieb. Damit ist sichergestellt, dass sämtliche trinkwasserberührten Bereiche im Wasserbehandlungsgerät durchspült werden. - Zur Spülung kann alternativ ein Desinfektionsmittel verwendet werden. Ebenso kann das Gerät vor einer längeren (bekannten) Stagnation mit einem Konservierungsmittel gespült werden, das dann vor einer Wiederinbetriebnahme ausgespült wird (siehe dazu

Fig. 8 ). - In der in

Fig. 4 gezeigten Betriebsstellung ist der Bypasskanal 11 mit dem vierten Ventil 10 verschlossen, so dass die Wasserversorgung zum Verbraucher (der an den zweiten Anschluss 3 angebunden ist) unterbrochen ist. - Falls dem Verbraucher während des Spülbetriebs eine Versorgung mit unbehandeltem Wasser ausreicht, kann auch der Bypasskanal 11 geöffnet werden, wie in

Figur 5 dargestellt ("Spül- und Umgehungsstellung"). - Hier sind die Ventile 8, 10, 13 geöffnet, während das zweite Ventil 9 geschlossen ist. Somit gelangt am ersten Anschluss 2 in den vorderen Teil 6a des Zulaufkanals 6 zuströmendes Wasser sowohl durch den Bypasskanal 11 und durch den vorderen Teil 7a des Rücklaufkanals 7 zum zweiten Anschluss 3, als auch durch den hinteren Teil 6b des Vorlaufkanals 6 über den dritten Anschluss 4 zum Wasserbehandlungsgerät.

- Das an das Anschlussstück 1 angeschlossenes Wasserbehandlungsgerät wird gespült, und das Spülwasser wird wie in

Fig. 4 über den Spülkanal 12 abgeleitet. Während der Spülung steht dem Verbraucher über den geöffneten Bypasskanal 11 unbehandeltes Wasser zur Verfügung. Dadurch kann eine kontinuierliche Wasserversorgung in der nachfolgenden Installation sichergestellt werden. Die kurzzeitige Versorgung mit unbehandeltem Wasser während einer Spülung stellt in der Regel kein Problem dar. - Die

Figur 6 zeigt das Anschlusszwischenstück 1 im Behandlungsbetrieb bei geöffnetem Bypasskanal 11, für eine Verschneidung von behandeltem und unbehandeltem Wasser. - Diese Betriebsstellung wird vor allem genutzt, wenn als Wasserbehandlungsgerät eine Wasserenthärtungsanlage angeschlossen ist, die vollständig enthärtetes Wasser liefert. Aus Korrosionsschutzgründen und um Regeneriersalz zu sparen wird jedoch oft nur teilenthärtetes Wasser gewünscht. Bei offenen Ventilen 8, 9, 10 wird im Mischbereich 16, hier dem vorderen Teil 7a des Rücklaufkanals 7, des Anschlusszwischenstückes 1 vollenthärtetes Wasser, hier aus dem hinteren Teil 7b des Rücklaufkanals 7, und unbehandeltes Wasser, hier aus dem Bypasskanal 11, vermischt. Das teilenthärtete Mischwasser verlässt das Anschlusszwischenstück 1 über den zweiten Anschluss 3 zum Verbraucher. Das dritte Ventil (Spülventil) 13 ist hierbei geschlossen.

- Die

Figur 7 zeigt das erfindungsgemäßes Anschlusszwischenstück 1 im Behandlungsbetrieb, mit geöffnetem, zusätzlichem Ausgang für unbehandeltes Wasser. - Der sechste Anschluss 17 am Anschlusszwischenstück 1 kann über das Abtrennventil 18 geöffnet werden (in

Fig. 7 dargestellt) bzw. geschlossen werden, und entsprechend als zusätzlicher Ausgang für unbehandeltes Wasser eingesetzt werden, welches hier dem vorderen Teil 6a des Vorlaufkanals 6 entnommen wird. - Durch die zusätzliche Möglichkeit der Entnahme von unbehandeltem Wasser direkt am Anschlusszwischenstück 1 vergrößern sich dessen Einsatzmöglichkeiten. Beim Anschluss einer Wasserenthärtungsanlage am Anschlusszwischenstück 1 fließt zu enthärtendes Wasser über den dritten Anschluss 4 in den Zulauf der angeschlossenen Wasserenthärtungsanlage und wird dort enthärtet. Die Wasserenthärtungsanlage muss von Zeit zu Zeit mit Salzsole regeneriert werden. Das zur Herstellung der Salzsole und zur Ausspülung von überschüssiger Salszsole nach der Regeneration benötigte Wasser kann der Wasserenthärtungsanlage separat über den sechsten Anschluss 17 zugeführt werden.

- Weiterhin kann der sechste Anschluss 17 beispielsweise auch als Entnahmestelle für die Untersuchung der Rohwasserqualität dienen.

- Die

Figur 8 zeigt eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Anschlusszwischenstücks 1 im Querschnitt ähnlich wie das inFig. 1 bis Fig. 7 dargestellte Anschlusszwischenstück, so dass nur die wesentlichen Unterschiede erläutert werden. - Bei dem Anschlusszwischenstück 1 ist ein sechster Anschluss 17a nicht zum vorderen Teil 6a, sondern zum hinteren Teil 6b des Vorlaufkanals 6 vorgesehen, wobei dieser sechste Anschluss 17a insbesondere für das Einspeisen von Reinigungs-, Desinfektions- und/oder Konservierungsmittel vorgesehen ist. In der

Fig. 8 ist ein entsprechender Wartungsbetrieb oder eine entsprechende Behandlungspause illustriert. - Das erste Ventil 8 ist geschlossen, so dass kein Wasser vom ersten Anschluss 2 dem hinteren Teil 6b des Vorlaufkanals 6 zufließen kann. Über den sechsten Anschluss 17a kann jedoch Reinigungs-, Desinfektions- und/oder Konservierungsmittel ("Zusatzmittel") dem an das Anschlusszwischenstück 1 angeschlossenen (nicht dargestellten) Wasserbehandlungsgerät zugeführt werden. Das Reinigungs-, Desinfektions- und/oder Konservierungsmittel fließt durch den hinteren Teil 6b des Vorlaufkanals 6 über den dritten Anschluss 4 in das Wasserbehandlungsgerät, durchströmt dieses und fließt anschließend über den vierten Anschluss 5 zurück in das Anschlusszwischenstück 1. Der Rücklaufkanal 7 im Anschlusszwischenstück 1 ist mit dem zweiten Ventil 9 verschlossen. Es kann somit kein Reinigungs-, Desinfektions- und/oder Konservierungsmittel in den vorderen Teil 7a des Rücklaufkanals 7 und über den zweiten Anschluss 3 in die nachfolgende Installation zum Verbraucher fließen. Das Reinigungs-, Desinfektions- und/oder Konservierungsmittel strömt vom hinteren Teil 7b des Rücklaufkanals 7 über das geöffnete Ventil 13 durch den Spülkanal 12 über den fünften Anschluss 14 direkt in eine Abwasserleitung.

- Man beachte, dass das Zusatzmittel vollständig ausgespült werden sollte, etwa über einen normalen Spülbetrieb (vgl. hierzu