以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態の一例を説明する。

(実施の形態1)

[水浄化処理システムの構成]

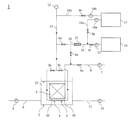

本実施形態の水浄化処理システム1は、一例として膜分離活性汚泥法による水浄化処理を行うシステムで、図1に示すように、被処理水槽2、浄化処理ユニット3、散気装置4、圧縮空気供給装置12、薬液タンク14、希釈水タンク17を備えている。

被処理水槽2は、生活排水や産業排水といった被処理水を貯留して浄化処理する水槽である。図1に示す被処理水槽2は、被処理水流路6と余剰汚泥排出路11とそれぞれ接続されている。被処理水22は被処理水循環ポンプ5によって被処理水流路6に導入され、被処理水槽2へ流入される。また、浄化処理ユニット3による被処理水22の生物膜処理によって余剰となった活性汚泥は、余剰汚泥排出ポンプ10によって余剰汚泥排出路11へ導入され排出される。

浄化処理ユニット3は、被処理水22をろ過し、汚濁物質を含んだ活性汚泥とろ過水とに分離する膜部材からなる装置である。本実施形態では図1に示すように、一又は複数の浄化処理ユニット3が、被処理水槽2に貯留されている被処理水22に浸漬するように設置されている。また、浄化処理ユニット3はろ過水流路8と接続されている。浄化処理ユニット3による被処理水22の生物膜処理によってろ過されたろ過水は、ろ過ポンプ7及び開閉バルブ9aによってろ過水流路8へ導入され、図示していないろ過水槽に貯留される。本実施形態の浄化処理ユニット3については、中空糸膜や平膜、等の従来公知の形状の膜を採用することができる。

散気装置4は、被処理水槽2内に貯留される被処理水22を曝気する、又は浄化処理ユニット3を洗浄するための圧縮空気を供給する装置である。本実施形態では図1に示すように、各浄化処理ユニット3の下方に複数の散気装置4が配備されている。また、各散気装置4は送気管13と接続されており、圧縮空気供給装置12から供給される圧縮空気は、開閉バルブ9b、9cにより送気管13及び散気装置4に導入され、散気装置4を介して被処理水22を曝気する、又は浄化処理ユニット3に圧縮空気を送出する。なお、各散気装置4は複数の散気管30で構成されたものを一単位とした単位散気手段としている。

圧縮空気供給装置12は、浄化処理による浄化処理ユニット3の消耗状況、例えば中空糸膜の閉塞状況に応じて、ブロワ(圧力最大1kgf/cm2)やコンプレッサー(圧力最大3~5kgf/cm2)、等の装置が採用される。

薬液タンク14は、浄化処理ユニット3及び散気装置4を洗浄する洗浄液を構成する薬液を貯留するタンクである。図1に示す薬液タンク14は薬液流路16と接続されている。薬液流路16は、希釈水流路19aと接続されているとともに、ミキサ21を介して洗浄液流路20と接続されている。洗浄液流路20は二股に分かれ、一方はろ過水流路8と接続され、他方は送気管13と接続されている。薬液は薬液ポンプ15及び開閉バルブ9fによって薬液流路16へ導入され、ミキサ21へ供給される。本実施形態の薬液については、次亜塩素酸ナトリウム、オゾン、等の浄化処理ユニット3の洗浄に適した従来公知のものを採用することができる。なお、薬液タンク14を、あらかじめ調製された洗浄液が貯留している洗浄液タンクとしてもよい。この場合、図1に示す形態において、希釈水流路19aとミキサ21は不要となり、散気装置4は洗浄液タンクと洗浄液流路20で連通される。

希釈水タンク17は、散気装置4を洗浄する希釈水及び浄化処理ユニット3を洗浄する洗浄液を構成する希釈水を貯留するタンクである。図1に示す希釈水タンク17は希釈水流路19a、19bと接続されている。一方の希釈水流路19aは薬液流路16と接続され、他方の希釈水流路19bは送気管13と接続されている。希釈水は希釈水ポンプ18a及び開閉バルブ9gによって希釈水流路19aへ導入され、ミキサ21へ供給される。また、希釈水は希釈水ポンプ18b及び開閉バルブ9hによって希釈水流路19b及び送気管13へ導入され、散気装置4へ供給される。

ミキサ21に供給された薬液及び希釈水は混合されて洗浄液が生成される。この洗浄液は洗浄液流路20及び開閉バルブ9d、9eによって送気管13及びろ過水流路8へ導入され、浄化処理ユニット3及び散気装置4へ供給される。

本実施形態の水浄化処理システム1は、被処理水の浄化処理時、浄化処理ユニット3の洗浄処理時及び散気装置4の洗浄処理時に、各ポンプ5、7、10、15、18a、18b、各開閉バルブ9a~9h、圧縮空気供給装置12の動作を制御するコンピュータからなる制御手段(不図示)を備えている。

[被処理水の浄化処理]

図2を参照して、本実施形態の水浄化処理システム1による被処理水の浄化処理の一例を説明する。

制御手段は、開閉バルブ9a~9cを開状態に、開閉バルブ9d~9hを閉状態に制御するとともに、被処理水循環ポンプ5、ろ過ポンプ7、余剰汚泥排出ポンプ10、圧縮空気供給装置12を作動させ、薬液ポンプ15、希釈水ポンプ18a、18bを停止させる。

被処理水循環ポンプ5の稼働によって、被処理水22は被処理水流路6に導入され、被処理水槽2へ流入される。

圧縮空気供給装置12から供給される圧縮空気は送気管13及び散気装置4に導入され、散気装置4を介して被処理水22を曝気する。曝気された被処理水22中では活性汚泥による被処理水22に含まれている汚濁物質の吸収、分解が促進され、被処理水22が浄化される。

浄化処理ユニット3では、被処理水22がろ過され、汚濁物質を含んだ活性汚泥とろ過水とに分離される。ろ過ポンプ7の稼働により、ろ過水はろ過水流路8へ導入され、図示していないろ過水槽に貯留される。また、余剰汚泥排出ポンプ10の稼働により、浄化処理ユニット3による被処理水22の生物膜処理によって余剰となった活性汚泥は余剰汚泥排出路11へ導入され排出される。

[浄化処理ユニットの洗浄処理]

図3を参照して、本実施形態の水浄化処理システム1による浄化処理ユニット3の洗浄処理の一例を説明する。

制御手段は、開閉バルブ9a、9d、9hを閉状態に、開閉バルブ9b、9c、9e~9gを開状態に制御するとともに、圧縮空気供給装置12、薬液ポンプ15、希釈水ポンプ18aを作動させ、被処理水循環ポンプ5、ろ過ポンプ7、余剰汚泥排出ポンプ10、希釈水ポンプ18bを停止させる。

圧縮空気供給装置12から供給される圧縮空気は送気管13及び散気装置4に導入され、散気装置4を介して浄化処理ユニット3に圧縮空気が送出される。浄化処理ユニット3の膜表面に圧縮空気が接触することによって、汚れが除去される。

薬液ポンプ15の稼働により、薬液タンク14から薬液が薬液流路16へ導入され、ミキサ21へ供給される。また、希釈水ポンプ18aの稼働により、希釈水タンク17から希釈水が希釈水流路19aへ導入され、ミキサ21へ供給される。

ミキサ21に供給された薬液及び希釈水は混合されて洗浄液が生成される。この洗浄液は開閉バルブ9e側の洗浄液流路20及びろ過水流路8へ導入され、浄化処理ユニット3へ供給される。供給された前記洗浄液により浄化処理ユニット3が洗浄される。

[散気装置の洗浄処理]

図4を参照して、本実施形態の水浄化処理システム1による散気装置4の洗浄処理の一例を説明する。

制御手段は、開閉バルブ9a、9e、9hを閉状態に、開閉バルブ9b~9d、9f、9gを開状態に制御するとともに、薬液ポンプ15、希釈水ポンプ18aを作動させ、被処理水循環ポンプ5、ろ過ポンプ7、余剰汚泥排出ポンプ10、圧縮空気供給装置12、希釈水ポンプ18bを停止させる。

薬液ポンプ15の稼働により、薬液タンク14から薬液が薬液流路16へ導入され、ミキサ21へ供給される。また、希釈水ポンプ18aの稼働により、希釈水タンク17から希釈水が希釈水流路19aへ導入され、ミキサ21へ供給される。

ミキサ21に供給された薬液及び希釈水は混合されて洗浄液が生成される。この洗浄液は開閉バルブ9d側の洗浄液流路20及び送気管13へ導入され、散気装置4へ供給される。供給された前記洗浄液により散気装置4が洗浄される。

次に、制御手段は、開閉バルブ9a、9d~9gを閉状態に、開閉バルブ9b、9c、9hを開状態に制御するとともに、希釈水ポンプ18bを作動させ、被処理水循環ポンプ5、ろ過ポンプ7、余剰汚泥排出ポンプ10、圧縮空気供給装置12、薬液ポンプ15、希釈水ポンプ18aを停止させる。

希釈水ポンプ18bの稼働により、希釈水タンク17から希釈水が希釈水流路19b及び送気管13へ導入され、散気装置4に供給される。供給された希釈液により散気装置4内に残留している薬液が除去される。

このように、実施の形態1の水浄化処理システム1では、散気装置4を圧縮空気供給装置12と送気管13で連通し、薬液タンク14と洗浄液流路20で連通して、圧縮空気供給装置12と送気管13及び散気装置4による機能を、被処理水槽2の曝気と、浄化処理ユニット3及び散気装置4の洗浄の兼用としている。そのため、被処理水槽2の曝気と、浄化処理ユニット3及び散気装置4の洗浄それぞれの機能に応じた構成を構築することなく、省スペースな膜分離活性汚泥法による水浄化処理システムを提供することができる。

また、浄化処理ユニット3を圧縮空気及び洗浄液によって洗浄することによって、洗浄液のみによる洗浄コストの削減や浄化処理ユニット3の劣化の抑制を実現できる。

(実施の形態2)

[水浄化処理システムの他の構成]

図5は、この発明の水浄化処理システムである、固定床方式と流動床方式とを融合した固定床法と流動床法の複合水浄化処理システム、すなわち、接触酸化コンビネーションシステムの一例の概略構成を説明するものである。

図5に示す形態では、被処理水槽2及び浄化処理ユニット3の構成が実施の形態1と異なるのみであるので、実施の形態1と同じ構成については同じ符号を付し、その説明を省略する。また、実施の形態1と共通する余剰汚泥排出流路11、被処理水循環ポンプ5、ろ過ポンプ7、余剰汚泥排出ポンプ10、薬液ポンプ15及び希釈水ポンプ18については、図5では省略している。

浄化処理される被処理水22が上流側(図5中、左側)から下流側(図5中、右側)に向けて流動する一つの浄化処理用の被処理水槽2の中に、流動床領域23と固定床領域24とが隣接して配備され、流動床領域23と固定床領域24との境界にスクリーン25が配置されている。

スクリーン25は、流動床領域23と固定床領域24との間での被処理水22の流動を可能にしている一方で、流動床領域23で流動する流動床用接触材26の固定床領域24への流動を阻止するものである。

被処理水槽2の底部には、個別に制御される複数の散気装置4a~4fが上流側から下流側に向けて配備されている。なお、散気装置4a~4fはそれぞれ複数の散気管30で構成されたものを一単位とした単位散気手段としている。

各散気装置4a~4fについての個別の制御は、手動、あるいは実施の形態1で説明した制御手段によって自動で行うことができる。

流動床領域23には複数の流動床用接触材26が投入されており、これが流動床領域23に配備されている散気装置4によって曝気されることにより被処理水22中で流動し、流動床方式による浄化処理が行なわれる。

ここで、流動床領域23において上流側から順に配置されている散気装置4a、散気装置4bを個別に制御し、図5にAで示されている位置における開閉バルブ9iを開とし、図5にBで示されている位置における開閉バルブ9jを閉にすることによって散気装置4aが配備されている位置のみで図5中、上向きに上昇流を生起させ、一方、散気装置4bが配備されている位置では図5中、下向きに下降流を生起させることができる。

このように、散気装置4a、4bを個別に制御し、被処理水槽2の底部に上流側から下流側に向けて順に配備されている散気装置4a~4fを、隣接する各散気装置4a、4bの一方が散気動作を行なっている際に、他方が停止するように制御することによって、流動床用接触材26を流動床領域23における被処理水22中に効果的に流動させることができる。

こうして、流動床用接触材26の表面に形成された生物膜に、より効率よく被処理水22や、溶解性の有機性汚濁物質、浮遊物質(Suspended Solids)(以下、本明細書において「SS」と表すことがある)、混合液浮遊物質(以下、本明細書において「MLSS」と表すことがある)などが接触できるようにして処理能力を向上させている。

固定床領域24では、固定床方式による浄化処理が行なわれる。

固定床領域24に固定配置されている浄化処理ユニット3は、実施の形態1で説明した中空糸膜や平膜の他、例えば、図7に示すように、鉛直方向に延びる直管束からなるハニカムチューブによって構成されている。また、このようなハニカムチューブを実施の形態1における浄化処理ユニット3として使用することもできる。

固定床領域24に配備されている散気装置4によって曝気されることにより、ハニカムチューブの各筒状部3a、3a(図7)を上昇する被処理水22の流動が生じる。

固定床領域24においても、上流側から下流側に向けて順に配置されている散気装置4c~4fを個別に制御し、図5にCで示されている位置における開閉バルブ9kを開とし、図5にDで示されている位置における開閉バルブ9lを閉にすることによって散気装置4cが配備されている位置におけるハニカムチューブの各筒状部3a、3aの内部に図5中、上向きの矢印で示される上昇流を生起させ、微生物に必要な酸素を供給し、生物膜にSSや有機物が効率よく取り込まれるようにし、一方、散気装置4dが配備されている位置におけるハニカムチューブの各筒状部3a、3aの内部に図5中、下向きの矢印で示される下降流を生起させて、余剰汚泥を適宜剥離させて効率よく浄化を行うことができる。

本実施形態の水浄化処理システム1においては、流動床領域23、固定床領域24のいずれにおいても、被処理水槽2の底部に上流側から下流側に渡って配備されている複数の散気装置4a~4bによって全面的な曝気を行ったり、個別に各散気装置4a~4fを制御することによって、全面を分割して曝気する全面分割曝気を行うことができる。そして、これらによって、被処理水22中に旋回流、等々を生じさせ、処理効率を向上させている。

流動床用接触材26としては、微生物を付着棲息させることができれば、従来公知の種々の接触材を用いることができる。例えば、ポリプロピレン製やポリウレタン製の流動床用担体濾材を採用することができる。

このような流動床用接触材26を複数個、例えば、280000個/m3の割合、充填率20~40%として流動床領域23に投入する。

図7は、浄化処理ユニット3を鉛直方向に延びる直管束からなるハニカムチューブによって構成した場合における構造の一例を説明する一部を省略した斜視図である。ハニカムチューブは、例えば、塩ビ製とし、図7に示す状態で、例えば、横幅:500mm、長さ:1000mm、高さ:1000mm、比表面積:133m2/m3(30セル)、重さ:27kg/m3(230ミクロン)とすることができる。

このような図7に示すのハニカムチューブを、例えば、充填率80%で固定床領域24に固定配備する。

図6はスクリーン25を説明するものである。スクリーン25は、前述したように、流動床領域23と固定床領域24との間での被処理水22の流動を可能にしている一方で、流動床領域23で流動する流動床用接触材26の固定床領域24への流動を阻止するものである。

生物膜処理による水浄化処理の場合、接触材の表面積が大きいほど多くの微生物が接触材の表面にすみ着き、処理能力が大きくなる。そこで、流動床方式の生物膜処理では、接触材を中空体にし、又は空隙率の大きい構造にすることによって、接触材をより小型化しつつ、表面積を大きくすることが行われている。

また、流動床方式の生物膜処理の場合、流動床領域23で流動する流動床用接触材26が流動床領域23から流出しないように流動床用接触材26の流出を防止するスクリーンを設置するが、比表面積の拡大を目的として、流動床用接触材26の微小化を図った場合、当該スクリーンの目幅も流動床用接触材26の微小化に対応させて微細化する必要がある。この場合、スクリーンの目幅を小さくすると、流入してくるSSの濃度が高い排水や、粘性のある排水、負荷の大きい排水などのとき、スクリーン自体にも生物膜が付着、生息し、目詰まりが生じて、上流側から下流側に向けた被処理水の円滑な流動が阻害されるという問題がある。

本実施形態では、一つの被処理水槽2の中に、流動床領域23と固定床領域24とを、流動床領域23と固定床領域24との間での被処理水22の流動を可能にしている一方で、流動床領域23で流動する流動床用接触材26の固定床領域24への流動を阻止するスクリーン25を挟んで隣接して配備することによって、この問題を解決したものである。

ここで、流動床領域23と固定床領域24との間での被処理水22の流動を可能にしている一方で、流動床領域23で流動する流動床用接触材26の固定床領域24への流動を阻止するスクリーンに関しては、前述したように、接触材をより小型化し、表面積を大きくすることが望ましい一方で、スクリーンが目詰まりしてしまうという自体が生起することを避けることを考慮した目幅にすることが望ましい。

発明者等は、本実施形態において、散気装置4による曝気によって後述するようにスクリーン25を介した被処理水22の流動床領域23から固定床領域24、あるいは、固定床領域24から流動床領域23への流動を強制的に生起させること等により、また、流動床用接触材26を小型化して表面積を大きくすることや、流動床領域23における散気装置4による曝気によって生起させる強制的な流動(全面曝気や全面分割曝気、旋回流など)による効果も勘案して検討し、スクリーン25の目幅を流動床用接触材26の外寸の約1/2の大きさにすることが、浄水処理効果、浄水処理効率の点で望ましいことを確認した。

図6は、流動床用接触材26を使用する場合のスクリーン25の一例として、上下方向に互いに平行に延びる直径7mmの棒状体25aの隣接する棒状体25a、25aの間に5mmの隙間25bを空けた目幅5mmのスクリーンを採用した場合を説明するものである。

なお、スクリーン25は、流動床領域23と固定床領域24との間での被処理水22の流動を可能にしている一方で、流動床領域23で流動する流動床用接触材26の固定床領域24への流動を阻止するものである。そこで、図6に示す形態に限られず、流動床用接触材26の外寸の約1/2の目幅を有するものであれば、図6に示すような上下方向に延びる複数の棒状体によって構成されるものに限られず、メッシュ状のスクリーンであってもよい。

本実施形態においては、流動床領域23においても、散気装置4による散気によって全面曝気や旋回流を生じさせ、流動床用接触材26の表面に形成された生物膜に効率よく被処理水22やMLSSが接触できるようにして処理能力を向上させている。

また、被処理水槽2の底部に上流側から下流側に向けて配備されている散気装置4において、隣接する各散気装置4a~4fを、一方が散気動作を行っている間、他方が停止すように制御することにより、例えば、図5に示すように、スクリーン25の下側に配置されている散気装置4bが停止し、この散気装置4bに隣接して上流側及び下流側に配置されている散気装置4a、4cが散気動作を行なうようにできる。あるいは、これとは逆に、スクリーン25の下側に配置されている散気装置4bが散気動作を行ない、散気装置4a、4cが停止するようにもできる。これによって、スクリーン25を介した被処理水22の、流動床領域23から固定床領域24、あるいは、固定床領域24から流動床領域23への流動が強制的に生起され、スクリーン25の目詰まりがより効果的に防止されるようにできる。

なお、被処理水槽2の大きさ、散気装置4の大きさの関係で、図示していないが、スクリーン25の下側に散気装置が配備されておらず、スクリーン25の下側より上流側及び下流側にそれぞれ散気装置が配備される形態になることも考えられる。このような場合であっても、被処理水槽2の底部に上流側から下流側に向けて順に配備されている散気装置4において、隣接する各散気装置4a~4fを、一方が散気動作を行っている間、他方が停止すように制御することにより、スクリーン25を介した被処理水22の、流動床領域23から固定床領域24、あるいは、固定床領域24から流動床領域23への流動が強制的に生起され、スクリーン25の目詰まりがより効果的に防止されるようになる。

そして、本実施形態の水浄化処理システム1においては、固定床領域24に配備される浄化処理ユニット3よりは比表面積が大きい流動床用接触材26を用いて、SS濃度が大きい被処理水22を流動床領域23において比較的短時間で処理し、溶解性の有機性汚濁濃度が小さい被処理水22については、固定床領域24において浄化処理ユニット3によって(図示の例では、鉛直方向に延びる直管束からなるハニカムチューブで構成される浄化処理ユニット3によって)処理するようにした。

なお、前述したように、固定床領域24では、前述した流動床領域23において散気装置4による曝気によって生起される被処理水22中における流動に比較して上向かい方向に整った流動になる整流作用を発揮できる形状・構造・形態の浄化処理ユニット3を散気装置4の上側に配備している。たとえば、図示の実施形態では、鉛直方向に延びる直管束からなるハニカムチューブで構成される浄化処理ユニット3によって整流作用が生じている。

そこで、スクリーン25を介した被処理水22の流動床領域23から固定床領域24、あるいは、固定床領域24から流動床領域23への流動を効果的に行わせつつ、固定床領域24における整流の効果をより高めるため、本実施形態の水浄化処理システム1では、スクリーン25に隣接して配置される固定床領域24の浄化処理ユニット3とスクリーン25との間に所定の間隔を空けている。

本実施形態では、スクリーン25の下流側に固定床領域24が形成されているので、固定床領域24における浄化処理ユニット3を構成するハニカムチューブ中、スクリーン25に最も近いハニカムチューブと、スクリーン25との間に所定の間隔を空けている。

本実施形態において、スクリーン25に隣接して配置される固定床領域24の浄化処理ユニット3とスクリーン25との間の間隔の大きさは、スクリーン25を介した被処理水22の流動床領域23から固定床領域24、あるいは、固定床領域24から流動床領域23への流動を効果的に行わせつつ、固定床領域24における整流の効果をより高めるという観点から定めることができる。例えば、少なくとも30cm以上とすることができる。

[被処理水の浄化処理]

次に、図5に示す実施の形態2の水浄化処理システム、すなわち、固定床方式と流動床方式とを融合したものであって、固定床法と流動床法の複合水浄化処理システムである接触酸化コンビネーションシステムを用いて水浄化処理を行う場合について一例を説明する。

被処理水循環ポンプ5(図5では省略)の稼働によって、処理対象である被処理水22(原水)は被処理水流路6に導入され、被処理水槽2の流動床領域23へ流入される。

流動床領域23には、流動床用接触材26が投入されており、被処理水槽2の底部に上流側から下流側に向けて順に配置されている散気装置4a、散気装置4bが、一方が散気動作をおこなう場合、他方が停止するように個別に制御され、例えば、散気装置4aが配備されている位置のみで図5中、上向きの矢印で示される上昇流を生起させ、一方、散気装置4bが配備されている位置では図5中、下向きの矢印で示される下降流を生起させている。これによって、流動床用接触材26が被処理水22中に効果的に流動し、流動床用接触材26の表面に形成された生物膜に被処理水22や、溶解性の有機性汚濁物質、SS、MLSSがより効率よく接触して生物膜中に取り込まれる。

被処理水槽2に流入した被処理水22は、被処理水槽2中で上流側(図5中、左側)から下流側(図5中、右側)に向けて流動し、処理を受けて被処理水槽2から排出されていく。

この際、流動床領域23と固定床領域24との間に配備されているスクリーン25は流動床用接触材26の外寸の約1/2の目幅であって、比較的大きな目幅になっているので、流入してくる被処理水22のSS濃度が高い場合や、粘性のある被処理水22、負荷の大きい被処理水22などの場合であっても、スクリーン25自体に生物膜が付着、生息し、目詰まりが生じるおそれは小さい。

しかも、前述したように、被処理水槽2の底部に上流側から下流側に向けて順に配置されている散気装置4a~4fが、隣接する散気装置4a~4fごとに、一方が散気動作をおこなう場合に他方が停止するように個別に制御され、流動床領域23と固定床領域24との間で強制的な被処理水22の流動が生じ、流入してくる被処理水22のSS濃度が高い場合や、粘性のある被処理水22、負荷の大きい被処理水22などの場合であっても、スクリーン25自体に生物膜が付着、生息し、目詰まりが生じることをより確実に防止できる。

流動床領域23において浄化処理を受けた被処理水22はスクリーン25を通過して固定床領域24に流入し、ここでは、前述したように、散気動作が行われている散気装置4が配備されている位置におけるハニカムチューブの各筒状部3a、3aの内部に図5中、上向きの矢印で示される上昇流が生じ、微生物に必要な酸素が供給されて生物膜にSSや有機物が効率よく取り込まれ、一方、散気動作が停止されている散気装置4が配備されている位置におけるハニカムチューブの各筒状部3a、3aの内部には図5中、下向きの矢印で示される下降流を生じ、余剰汚泥が適宜剥離さる。

こうして、固定床領域24で処理が行われた後、ろ過ポンプ7(図5では省略)の稼働により、ろ過水流路8へ導入され、処理水槽に貯留される。

本実施形態における浄化処理ユニット3と散気装置4の洗浄については、実施の形態1で説明した[浄化処理ユニットの洗浄処理]と[散気装置の洗浄処理]と同様であるので、その説明を省略する。

図5に示す実施の形態2の水浄化処理システム1によれば、溶解性の有機性汚濁の濃度が高い被処理水22を最初に流動床領域23で短時間に処理し、溶解性の有機性汚濁の濃度が低くなった被処理水22を固定床領域24で処理し、流動床方式の処理と固定床方式の処理とを効果的に組み合わせて、効率よく、効果的に浄化を行うことができる。また、これによって糸状菌の影響を受けにくくすることができる。

また、図5に示す実施の形態2の水浄化処理システム1によれば、実施の形態1で説明した効果も発揮することができる。

なお、浄化処理の対象となっている被処理水22の性状に対応させて、被処理水槽2の上流側に固定床領域24を配置し、スクリーン25を介在させて、その下流に流動床領域23を配置する形態、上流から下流に向けて、順に、流動床領域23-スクリーン25-固定床領域24-スクリーン25-流動床領域23と配置する形態、固定床領域24-スクリーン25-流動床領域23-スクリーン25-固定床領域24と配置する形態など、種々に変更することが可能である。

このように、実施の形態2の水浄化処理システム、すなわち、固定床方式と流動床方式とを融合したものであって、固定床法と流動床法の複合水浄化処理システムである接触酸化コンビネーションシステムによれば、実施の形態1で説明した効果が発揮されるだけでなく、浄化処理される被処理水22が上流側から下流側に向けて流動する浄化処理用の既存の一つの被処理水槽2の中に流動床領域23と固定床領域24とを、流動床領域23で流動する流動床用接触材26の固定床領域24への流動を阻止するスクリーン25を介して隣接して設けることにより、生物膜処理における固定床方式、流動床方式それぞれの有利な面を効果的に発揮させることができる。しかも、既存の浄化処理用の既存の一つの被処理水槽2を用いてこれを行うことができるのでコストの面で有利である。

(実施の形態3)

図8は、被処理水槽2における曝気箇所を数ブロックに分け、各ブロックに散気装置を配備した全面分割曝気法による水浄化処理システムの一例の概略構成を説明するものである。

図8に示す形態では、被処理水槽2内の散気装置4の配置構成、送気管13と散気装置4との接続構成が実施の形態1と異なるのみであるので、実施の形態1と同じ構成については同じ符号を付し、その説明を省略する。また、実施の形態1と共通する被処理水流路6、ろ過水流路8、余剰汚泥排出流路11、被処理水循環ポンプ5、ろ過ポンプ7、余剰汚泥排出ポンプ10、薬液ポンプ15及び希釈水ポンプ18については、図8では省略している。

本実施形態の水浄化処理システム1では、被処理水槽2の底部全面を複数のブロックに分け、各ブロックに散気装置4が配備されている。図8に示す形態では、被処理水槽2の底部全面を3ブロックに分け、各ブロックに散気装置4g、4h、4iが配備されている。なお、散気装置4g、4h及び4iは複数の散気管30で構成されたものを一単位とした単位散気手段としている。

散気装置4hの上部には浄化処理ユニット3が設置されている。散気装置4g、4h及び4iはそれぞれ、被処理水22を曝気するものであるが、散気装置4hは浄化処理ユニット3を曝気する機能も果たす。

図8に示す形態では、散気装置4g、4iは送気管13bと接続されており、圧縮空気供給装置12bから供給される圧縮空気は、開閉バルブ9q、9rにより送気管13b及び散気装置4g、4iに導入され、散気装置4g、4iを介して被処理水22を曝気する。また、送気管13aは二股に分かれ、一方は送気管13bと接続され、他方は散気装置4hと接続されている。圧縮空気供給装置12aから供給される圧縮空気は、開閉バルブ9o、9pにより送気管13a、13b、散気装置4g、4hに導入され、散気装置4g、4hを介して被処理水22、浄化処理ユニット3を曝気する。

図8に示す形態では、希釈水流路19bは送気管13a及び13bと接続され、洗浄液流路20は送気管13a及び13bと接続されている。

[被処理水の浄化処理]

図8に示す実施の形態3の水浄化処理システムを用いて水浄化処理を行う場合について説明する。本実施形態の水浄化処理システム1の特徴は曝気箇所を切り替えることができる点にある。そのため、実施の形態1と共通するコンピュータからなる制御手段は、タイマーやシーケンサと協働して開閉バルブ9o、9p、9q、9r、圧縮空気供給装置12a、12bの動作を制御する。

例えば、被処理水槽2の図8中、左側のブロックを曝気する場合、前記制御手段は開閉バルブ9qを開状態に、開閉バルブ9o、9p、9rを閉状態に個別に制御することで、圧縮空気供給装置12bから供給される圧縮空気が送気管13b及び散気装置4gに導入され、散気装置4gを介して被処理水22が曝気される。

また、例えば、被処理水槽2の図8中、中央のブロックを曝気する場合、前記制御手段は開閉バルブ9oを開状態に、開閉バルブ9p、9q、9rを閉状態に個別に制御することで、圧縮空気供給装置12aから供給される圧縮空気が送気管13a及び散気装置4hに導入され、散気装置4hを介して被処理水22及び浄化処理ユニット3が曝気される。

また、例えば、被処理水槽2の図8中、右側のブロックを曝気する場合、前記制御手段は開閉バルブ9rを開状態に、開閉バルブ9o、9p、9qを閉状態に個別に制御することで、圧縮空気供給装置12bから供給される圧縮空気が送気管13b及び散気装置4iに導入され、散気装置4iを介して被処理水22が曝気される。

このような制御処理を連続して行うことで被処理水槽2内に貯留している被処理水22全体を曝気することができる。

実施の形態1で説明したように、浄化処理ユニット3では、被処理水22がろ過され、汚濁物質を含んだ活性汚泥とろ過水とに分離される。ろ過ポンプ7の稼働により、ろ過水はろ過水流路8へ導入され、図示していないろ過水槽に貯留される。また、余剰汚泥排出ポンプ10の稼働により、浄化処理ユニット3による被処理水22の生物膜処理によって余剰となった活性汚泥は余剰汚泥排出路11へ導入され排出される。

[浄化処理ユニットの洗浄処理]

図3及び図8を参照して、本実施形態の水浄化処理システム1による浄化処理ユニットの洗浄処理の一例を説明する。

制御手段は、開閉バルブ9a、9d、9h、9p、9q、9rを閉状態に、開閉バルブ9o、9e~9gを開状態に制御するとともに、圧縮空気供給装置12a、薬液ポンプ15、希釈水ポンプ18aを作動させ、被処理水循環ポンプ5、ろ過ポンプ7、余剰汚泥排出ポンプ10、圧縮空気供給装置12b、希釈水ポンプ18bを停止させる(開閉バルブ9a、9e、各種ポンプは図3を参照)。

圧縮空気供給装置12aから供給される圧縮空気は送気管13a及び散気装置4hに導入され、散気装置4hを介して浄化処理ユニット3に圧縮空気が送出される。浄化処理ユニット3の膜表面に圧縮空気が接触することによって、汚れが除去される。

薬液ポンプ15の稼働により、薬液タンク14から薬液が薬液流路16へ導入され、ミキサ21へ供給される。また、希釈水ポンプ18aの稼働により、希釈水タンク17から希釈水が希釈水流路19aへ導入され、ミキサ21へ供給される。

ミキサ21に供給された薬液及び希釈水は混合されて洗浄液が生成される。この洗浄液は開閉バルブ9e側の洗浄液流路20及びろ過水流路8へ導入され、浄化処理ユニット3へ供給される。供給された前記洗浄液により浄化処理ユニット3が洗浄される(ろ過水流路8は図3を参照)。

[散気装置の洗浄処理]

図4及び図8を参照して、本実施形態の水浄化処理システム1による散気装置4の洗浄処理の一例を説明する。

制御手段は、開閉バルブ9a、9e、9hを閉状態に、開閉バルブ9d、9f、9g、9o~9rを開状態に制御するとともに、薬液ポンプ15、希釈水ポンプ18aを作動させ、被処理水循環ポンプ5、ろ過ポンプ7、余剰汚泥排出ポンプ10、圧縮空気供給装置12a、12b、希釈水ポンプ18bを停止させる(開閉バルブ9a、9e、各種ポンプは図4を参照)。

薬液ポンプ15の稼働により、薬液タンク14から薬液が薬液流路16へ導入され、ミキサ21へ供給される。また、希釈水ポンプ18aの稼働により、希釈水タンク17から希釈水が希釈水流路19aへ導入され、ミキサ21へ供給される。

ミキサ21に供給された薬液及び希釈水は混合されて洗浄液が生成される。この洗浄液は開閉バルブ9d側の洗浄液流路20及び送気管13a、13bへ導入され、散気装置4g~4iへ供給される。供給された前記洗浄液により散気装置4g~4iが洗浄される。

次に、制御手段は、開閉バルブ9a、9d~9gを閉状態に、開閉バルブ9h、9o~9rを開状態に制御するとともに、希釈水ポンプ18bを作動させ、被処理水循環ポンプ5、ろ過ポンプ7、余剰汚泥排出ポンプ10、圧縮空気供給装置12a、12b、薬液ポンプ15、希釈水ポンプ18aを停止させる。

希釈水ポンプ18bの稼働により、希釈水タンク17から希釈水が希釈水流路19b及び送気管13a、13bへ導入され、散気装置4g~4iに供給される。供給された希釈液により散気装置4g~4i内に残留している薬液が除去される。

このように、図8に示す実施の形態3の水浄化処理システム1は、被処理水槽2の底部全面を複数のブロックに分け、各ブロックに散気装置4が配備されており、各ブロックにおける散気装置4による曝気を個別に切り替えるシステムとなっている。各ブロックにおける散気装置4を個別に制御することにより、少ない圧縮空気の流量で被処理水槽2内の被処理水22を効果的に曝気することができる。

従来の膜分離活性汚泥法による水浄化処理システムにおいては、中空糸膜を洗浄する際に中空糸膜を曝気するだけでは処理槽内にデッドスペースが形成され、当該スペースが嫌気箇所となる。この嫌気箇所に別途ブロワによる曝気を行うことになるが、動力コストが増加する。実施の形態3の水浄化処理システム1によれば、被処理水槽2の底部全面を複数のブロックに分け、各ブロックに散気装置4が配備されており、各ブロックにおける散気装置4による曝気を個別に切り替えることで同じ動力コストで被処理水槽2全体が曝気され、上記デッドスペースの形成を抑制することができる。

さらに、各ブロックにおける開閉バルブ9を個別に制御することにより、開閉バルブ9が「開」のブロックでは上昇流が発生し、開閉バルブ9が「閉」のブロックでは下降流が発生する。このような動作を制御手段が制御することで、被処理水槽2内で乱流拡散が発生し、被処理水22の供回りに起因するショートパスも抑制することができる。

また、図8に示す実施の形態3の水浄化処理システム1によれば、実施の形態1で説明した効果も発揮することができる。

(実施の形態4)

図9は、上述した実施の形態1~3の水浄化処理システム1が備える散気装置4の構成の一例を説明するものである。

図9に示す形態では、複数の散気管30を1単位とした単位散気手段27とした散気装置4が被処理水槽2内に複数配備されている。各散気装置4は圧縮空気供給装置12と送気管13で連通されている。また、各散気装置4は図9(a)に示すように、被処理水槽2内の深さHの箇所に設置されている。

各散気管30には圧縮空気供給装置12から供給される圧縮空気を吐出する細孔31が複数設けられている。本実施形態では、図9(b)に示すように、下向きに開口した細孔31が散気管30に形成されている。

また、各散気管30の両端部は開口している、あるいは開口部が設けられている。本実施形態では、図9(b)に示すように、散気管30の端部32は、散気管30と直交する方向に屈曲するように形成され、下向きに開口した端部開口33となっている。これにより、散気管30に設けられている細孔31の位置が、端部32における端部開口33の位置よりもhだけ高くなっている。

各送気管13は第一開閉バルブ28及び第二開閉バルブ29を備えている。これらの開閉バルブの開閉は実施の形態1~3で説明した制御手段によって制御される。

実施の形態1で説明した[被処理水の浄化処理]において、制御手段は第一開閉バルブ28a、28b、28cを開状態に、第二開閉バルブ29a、29b、29cを閉状態に制御する。このとき、各散気装置4には、圧縮空気供給装置12から深さHの水圧に対応した圧縮空気が送気管13を介して供給され、細孔31から吐出し被処理水22を曝気する、又は浄化処理ユニット3に圧縮空気を供給する。

次に、制御手段は、第一開閉バルブ28aを閉状態に制御する。このとき、第一開閉バルブ28aが配備されている側の散気装置4及び送気管13の内部には、深さHの水圧に係る圧縮空気が充満している。

次に、制御手段は、第二開閉バルブ29aを開状態に制御する。第一開閉バルブ28aが配備されている側の散気装置4及び送気管13の内部に充満(残留)している圧縮空気は外気へと放出される。同時に図10(a)に示すように、細孔31、端部開口33から被処理水22が浸入する。

次に、制御手段は、第一開閉バルブ28b、28cを閉状態に、第一開閉バルブ28aを開状態に制御する。このとき、第一開閉バルブ28aが配備されている側の散気装置4には、圧縮空気供給装置12から深さHの水圧に対応した圧縮空気が送気管13を介して供給され、これに押し出される形で散気装置4に浸入していた被処理水22は、図10(b)に示すように端部開口33から吐出される。また、圧縮空気は細孔31から吐出し被処理水22を曝気する、又は浄化処理ユニット3に送出される。さらに、散気装置4に浸入していた被処理水22が端部開口33から吐出される際に、散気装置4内の異物も図10(b)に示すように端部開口33から排出される。

このように、図9、図10に示す実施の形態4の水浄化処理システム1では、散気管30に設けられている細孔31の位置が、端部32における端部開口33の位置よりもhだけ高くなっている散気装置4を採用し、制御手段が、第一開閉バルブ28と第二開閉バルブ29の開閉を制御することにより、各散気装置4が備える複数の細孔31同士による圧縮空気の吐出と吸引の現象による散気装置4の閉塞を防止している。すなわち、第一開閉バルブ28及び第二開閉バルブ29は、散気装置4内に残留する圧縮空気又は被処理水22を散気装置4の外部へ放出する開放手段として機能している。

そのため、図9、図10に示す実施の形態4の水浄化処理システム1によれば、散気装置4の閉塞を防止する効果も発揮することができる。また、被処理水槽2内に設置している散気装置4を引き上げる、水抜きすることなくメンテナンスすることができる。

また、図9、図10に示す実施の形態4の水浄化処理システム1によれば、実施の形態1~3で説明した効果も発揮することができる。

以上、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態、実施例を説明したが、本発明はかかる実施形態、実施例に限定することなく、特許請求の範囲の記載から把握される技術的範囲において種々の形態に変更可能である。

例えば、上述した実施の形態1~4における散気装置4について、散気管30に設けられている細孔を、100μm未満の気泡を吐出する大きさの開口とし、微細気泡を発生する従来公知の散気装置とすることができる。

また、上述した実施の形態1~4における散気装置4について、圧縮空気を吐出する際に、散気管30の周辺の被処理水22を当該散気管30の内部に取り入れ、取り入れた被処理水22と圧縮空気を混合する混合手段を備えた従来公知の散気装置とすることができる。