JP6619500B1 - コネクタ装置 - Google Patents

コネクタ装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6619500B1 JP6619500B1 JP2018241233A JP2018241233A JP6619500B1 JP 6619500 B1 JP6619500 B1 JP 6619500B1 JP 2018241233 A JP2018241233 A JP 2018241233A JP 2018241233 A JP2018241233 A JP 2018241233A JP 6619500 B1 JP6619500 B1 JP 6619500B1

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- connector

- lock

- pressing member

- mating

- connector device

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 230000013011 mating Effects 0.000 claims abstract description 238

- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 13

- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims description 11

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 10

- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 claims description 8

- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 2

- 238000010586 diagram Methods 0.000 abstract 1

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 21

- 230000008531 maintenance mechanism Effects 0.000 description 11

- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 7

- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 7

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5

- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 5

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 5

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 5

- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 5

- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 3

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2

- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2

- 230000004308 accommodation Effects 0.000 description 1

- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1

- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings

- G02B6/24—Coupling light guides

- G02B6/36—Mechanical coupling means

- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means

- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs

- G02B6/389—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs characterised by the method of fastening connecting plugs and sockets, e.g. screw- or nut-lock, snap-in, bayonet type

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings

- G02B6/24—Coupling light guides

- G02B6/36—Mechanical coupling means

- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means

- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs

- G02B6/3897—Connectors fixed to housings, casing, frames or circuit boards

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings

- G02B6/24—Coupling light guides

- G02B6/36—Mechanical coupling means

- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means

- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs

- G02B6/381—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres

- G02B6/3817—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres containing optical and electrical conductors

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings

- G02B6/24—Coupling light guides

- G02B6/36—Mechanical coupling means

- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means

- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs

- G02B6/3869—Mounting ferrules to connector body, i.e. plugs

- G02B6/387—Connector plugs comprising two complementary members, e.g. shells, caps, covers, locked together

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings

- G02B6/24—Coupling light guides

- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements

- G02B6/4292—Coupling light guides with opto-electronic elements the light guide being disconnectable from the opto-electronic element, e.g. mutually self aligning arrangements

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/62—Means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement

- H01R13/627—Snap or like fastening

- H01R13/6277—Snap or like fastening comprising annular latching means, e.g. ring snapping in an annular groove

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/62—Means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement

- H01R13/629—Additional means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts, e.g. aligning or guiding means, levers, gas pressure electrical locking indicators, manufacturing tolerances

- H01R13/631—Additional means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts, e.g. aligning or guiding means, levers, gas pressure electrical locking indicators, manufacturing tolerances for engagement only

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/62—Means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement

- H01R13/639—Additional means for holding or locking coupling parts together, after engagement, e.g. separate keylock, retainer strap

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/73—Means for mounting coupling parts to apparatus or structures, e.g. to a wall

- H01R13/74—Means for mounting coupling parts in openings of a panel

- H01R13/748—Means for mounting coupling parts in openings of a panel using one or more screws

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Abstract

Description

前記コネクタと前記相手側コネクタとが互いに嵌合した嵌合状態において、前記相手側コネクタは、前記コネクタよりも前記前後方向における前方に位置しており、

前記コネクタは、ロック部材と、受部と、付加的弾性部と、押さえ部材とを備えており、

前記ロック部材は、少なくとも1つの支持部と、少なくとも1つのロック部とを有しており、

前記支持部は、弾性を有し、且つ、前記ロック部を支持しており、

前記ロック部は、前記支持部の弾性変形により、少なくとも前記前後方向と直交する直交方向において移動可能であり、

前記相手側コネクタは、少なくとも1つの相手側ロック部と、突当部とを備えており、

前記相手側コネクタにおいて、前記相手側ロック部と前記突当部との前記前後方向における相対位置は固定されており、

前記ロック部及び前記相手側ロック部の少なくとも一方は、前記前後方向及び前記直交方向の双方と交差する交差面を有しており、

前記嵌合状態において、前記相手側ロック部は、前記ロック部よりも前記直交方向における内側に位置しており、

前記嵌合状態において、前記ロック部は、前記支持部の前記弾性により前記相手側ロック部に対して前記交差面において押し付けられており、前記相手側ロック部に対して前記前後方向の後方に向かう力を加えており、

前記嵌合状態において、前記突当部は、前記受部よりも前記前後方向における前方に位置しており、前記後方に向かう力により前記受部に対して突き当てられ、前記受部により前記受部を越える後方への移動を規制されており、

前記押さえ部材は、前記ロック部材よりも前記直交方向における外側に位置すると共に、前記前後方向と前記直交方向の双方と直交する移動方向において前記ロック部材に対して相対的に第1位置と第2位置との間で移動可能となるように、前記ロック部材に対して取り付けられており、

前記付加的弾性部は、前記押さえ部材よりも前記直交方向における内側に位置しており、

前記嵌合状態において、前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記付加的弾性部は前記支持部と前記押さえ部材との間に介在し、前記支持部に対して前記直交方向における内側に向かう力を加えて前記支持部を押さえ付けて、前記ロック部の前記相手側ロック部に対する押し付けを維持する維持状態を構成しており、

前記嵌合状態において、前記押さえ部材が前記第2位置にあるとき、前記付加的弾性部は、前記支持部を押さえ付けておらず、前記維持状態が解除されている

コネクタ装置を提供する。

前記直交方向は、前記前後方向に延びる軸を中心とする仮想円の径方向であり、

前記移動方向は、前記仮想円の周方向であり、

前記押さえ部材は、前記ロック部材に対して前記周方向に回転可能に取り付けられている

コネクタ装置を提供する。

前記第1位置から前記第2位置へ向かう前記押さえ部材の移動方向は第1回転方向であり、

前記第2位置から前記第1位置へ向かう前記押さえ部材の移動方向は第2回転方向であり、

前記押さえ部材には、第1被規制部と第2被規制部とが設けられており、

前記ロック部材には、第1規制部と第2規制部とが設けられており、

前記押さえ部材が前記第2位置にあるとき、前記第1規制部は、前記第2回転方向において前記第1被規制部と接触又は対向しており、前記第1回転方向において前記押さえ部材が前記第2位置を越えて移動することを規制しており、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記第2規制部は、前記第1回転方向において前記第2被規制部と接触又は対向しており、前記第2回転方向において前記押さえ部材が前記第1位置を越えて移動することを規制している

コネクタ装置を提供する。

前記コネクタ装置は、前記押さえ部材を前記第1位置に保持する保持機構を更に備えている

コネクタ装置を提供する。

前記ロック部材には、前記径方向における外側へ突出した規制部が設けられており、

前記規制部は、前記第2回転方向に向いた第1規制面と、前記第1回転方向に向いた第2規制面と、仮規制部とを有しており、

前記第1規制面は、前記第1規制部として機能するものであり、

前記第2規制面は、前記第2規制部として機能するものであり、

前記押さえ部材は、前記規制部を少なくとも部分的に収容する収容部を備えており、

前記収容部は、前記第1回転方向に向いた第1内面と、前記第2回転方向に向いた第2内面とを有しており、

前記第1内面は、前記第1被規制部として機能するものであり、

前記第2内面は、前記第2被規制部として機能するものであり、

前記保持機構は、前記収容部内において前記径方向における内側へ張り出した張出部であり、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記仮規制部は、前記第1回転方向において前記張出部と接触又は対向しており、前記第1回転方向に向かう前記押さえ部材の移動を仮規制している

コネクタ装置を提供する。

前記規制部には、ガイド部が設けられており、

前記ガイド部は、前記押さえ部材が前記第2位置から前記第1位置に向かう際に、前記張出部が前記規制部上を移動することをガイドする

コネクタ装置を提供する。

前記ロック部材には、台状支持部が更に形成されており、

前記台状支持部は、前記前後方向において前記規制部と並んでいる

コネクタ装置を提供する。

前記ロック部材には、付加的支持部と第3規制部が更に設けられており、

前記付加的支持部は、弾性を有し、且つ、前記第3規制部を支持しており、

前記第3規制部は、前記付加的支持部の弾性変形により、少なくとも前記径方向において移動可能であり、

前記付加的支持部は、被操作部を有しており、

前記押さえ部材には、第3被規制部が更に設けられており、

前記コネクタは、操作部材を更に備えており、

前記操作部材は、前記押さえ部材に前記径方向に移動可能に取り付けられており、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記第3規制部は、前記第2回転方向において前記第3被規制部と接触又は対向して、前記押さえ部材が前記第1回転方向に移動することを規制しており、

前記押さえ部材が前記第2位置にあるとき、前記操作部材は、前記周方向において前記被操作部から離れており、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記操作部材は、前記被操作部の前記径方向における外側に位置しており、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記操作部材は、前記径方向における内側へ向かう力を受けると、前記被操作部を押して前記付加的支持部を弾性変形させて、前記第3規制部を前記径方向における内側へ移動させ、前記押さえ部材が前記第1回転方向に移動することの規制が解除される

コネクタ装置を提供する。

前記付加的支持部は、前記第2回転方向へ延びる片持ち梁状の弾性片である

コネクタ装置を提供する。

前記操作部材は、前記前後方向において互いに離れて位置する二つの脚部を有しており、

前記操作部材は、前記前後方向において、前記付加的支持部を跨ぐように配置されており、

前記ロック部材には、前記脚部を夫々収容すると共に、前記操作部材が前記第1位置と第2位置との間で移動するときに前記脚部の移動を許容する脚収容部が設けられており、

前記脚収容部は、前記前後方向において前記付加的支持部と隣接し、かつ前記付加的支持部の前記径方向における内側に位置する空間と連通しており、

前記ロック部材は、前記第1回転方向へ延びる片持ち梁状の補助弾性片を更に有しており、

前記補助弾性片は、前記付加的支持部の前記径方向における内側に位置しており、

前記第3規制部が前記径方向における内側へ移動したとき、前記付加的支持部が前記補助弾性片に突き当たる

コネクタ装置を提供する。

前記第3規制部は、前記付加的支持部の先端面である

コネクタ装置を提供する。

前記操作部材は、前記操作部材の少なくとも一部が、前記付加的支持部の前記径方向における外側に位置するように配置されている

コネクタ装置を提供する。

前記コネクタは、コネクタ本体を更に備えており、

前記ロック部材は、前記コネクタ本体の少なくとも一部を覆っており、

前記付加的弾性部と前記規制部とは、前記周方向及び前記前後方向の夫々おいて離れて配置されている

コネクタ装置を提供する。

前記付加的弾性部と前記第1被規制部は、夫々複数設けられており、それぞれ前記周方向に等間隔で配置されている

コネクタ装置を提供する。

前記押さえ部材には、第4被規制部と第5被規制部とが設けられており、

前記ロック部材には、第4規制部と第5規制部とが設けられており、

前記第4規制部は、前記前後方向において前記第4被規制部と接触又は対向して、前記前後方向において前記押さえ部材が前方へ移動することを規制しており、

前記第5規制部は、前記前後方向において前記第5被規制部と接触又は対向して、前記前後方向において前記押さえ部材が後方へ移動することを規制している

コネクタ装置を提供する。

前記付加的弾性部は、前記ロック部材に形成されており、

前記付加的弾性部は、前記支持部から片持ち梁状に延びるバネである

コネクタ装置を提供する。

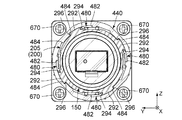

図1に示されるように、本発明の実施の形態によるコネクタ装置10は、相手側コネクタ600と、コネクタ100とを備えている。即ち、本実施の形態の相手側コネクタ600は、コネクタ装置10に用いられるものである。また、本実施の形態のコネクタ100は、コネクタ装置10に用いられるものである。

本実施の形態のコネクタ装置10におけるコネクタ100と相手側コネクタ600との嵌合操作を以下に詳述する。

本実施の形態のコネクタ装置10におけるコネクタ100と相手側コネクタ600との嵌合を解除する場合、上述したコネクタ100と相手側コネクタ600との嵌合操作と逆の操作を行えばよい。

図29を参照すると、本発明の第2の実施の形態によるコネクタ装置10Aは、相手側コネクタ600と、コネクタ100Aとを備えている。コネクタ装置10Aと第1の実施の形態に係るコネクタ装置10との相違は、コネクタ100Aが維持状態保持機構550を備えている点である。それ以外について、コネクタ装置10Aとコネクタ装置10とは共通しているので、その説明を省略する。

100,100A コネクタ

150 コネクタ本体

160 前後動規制部(後面)

170 光モジュール

174 電気コネクタ

180 保持部材

181 挿入部

183 突起

187 光モジュール収容部

190 張出部

192 前面(受部)

200,200A ロック部材

205 側壁

210 スリット

212 スリットペア

220 支持部

240 突出部

242 内面

250 ロック部

252 交差面

270 前後動被規制部

280,280A 規制部

282 第1規制面(第1規制部)

284,284A 第2規制面(第2規制部)

286 前面(第4規制部)

288 仮規制部

290 ガイド部

292,292A 台状支持部

294,296 側面

300 光コネクタ

310 突起部

312 後面(第5規制部)

400 維持機構

420 付加的弾性部

422 連結部

423 被押圧部

424 傾斜面

440,440A 押さえ部材

442 付加的弾性部収容部

444 傾斜面

446 押圧部

450,450A 規制部収容部(収容部)

452 第1内面(第1被規制部)

454 第2内面(第2被規制部)

456 前面(第4被規制部)

458 張出部(保持機構)

460 溝

462 後面(第5被規制部)

480 台状支持部収容部

482,484 内側面

500 端子

550 維持状態保持機構

552 付加的支持部

556 被操作部

558 先端面(第3規制部)

560,562 脚収容部

554 補助弾性片

570 開口部

572 付加的支持部収容部

574 補助弾性片収容部

576 縁部(第3被規制部)

580 操作部材

582 操作部

584,586 脚部

588,590 フック部

600 相手側コネクタ

610 相手側コネクタ本体

612 相手側電気コネクタ

630 相手側シェル

631 相手側シェル本体

632 突当部

640 相手側突出部

645 隆起部

647 外面

650 凹部

652 底面

658 前面

660 相手側ロック部

662 交差面(後面、端面)

670 固定ネジ

680 コネクタ収容部

682 開口部

700 相手側端子

750 光ファイバケーブル

800 筐体

810 回路基板

AX 軸

R 周方向

D 距離

Claims (16)

- コネクタと、前記コネクタと前後方向に沿って嵌合及び抜去可能な相手側コネクタとを備えるコネクタ装置であって、

前記コネクタと前記相手側コネクタとが互いに嵌合した嵌合状態において、前記相手側コネクタは、前記コネクタよりも前記前後方向における前方に位置しており、

前記コネクタは、ロック部材と、受部と、付加的弾性部と、押さえ部材とを備えており、

前記ロック部材は、少なくとも1つの支持部と、少なくとも1つのロック部とを有しており、

前記支持部は、弾性を有し、且つ、前記ロック部を支持しており、

前記ロック部は、前記支持部の弾性変形により、少なくとも前記前後方向と直交する直交方向において移動可能であり、

前記相手側コネクタは、少なくとも1つの相手側ロック部と、突当部とを備えており、

前記相手側コネクタにおいて、前記相手側ロック部と前記突当部との前記前後方向における相対位置は固定されており、

前記ロック部及び前記相手側ロック部の少なくとも一方は、前記前後方向及び前記直交方向の双方と交差する交差面を有しており、

前記嵌合状態において、前記相手側ロック部は、前記ロック部よりも前記直交方向における内側に位置しており、

前記嵌合状態において、前記ロック部は、前記支持部の前記弾性により前記相手側ロック部に対して前記交差面において押し付けられており、前記相手側ロック部に対して前記前後方向の後方に向かう力を加えており、

前記嵌合状態において、前記突当部は、前記受部よりも前記前後方向における前方に位置しており、前記後方に向かう力により前記受部に対して突き当てられ、前記受部により前記受部を越える後方への移動を規制されており、

前記押さえ部材は、前記ロック部材よりも前記直交方向における外側に位置すると共に、前記前後方向と前記直交方向の双方と直交する移動方向において前記ロック部材に対して相対的に第1位置と第2位置との間で移動可能となるように、前記ロック部材に対して取り付けられており、

前記付加的弾性部は、前記押さえ部材よりも前記直交方向における内側に位置しており、

前記嵌合状態において、前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記付加的弾性部は前記支持部と前記押さえ部材との間に介在し、前記支持部に対して前記直交方向における内側に向かう力を加えて前記支持部を押さえ付けて、前記ロック部の前記相手側ロック部に対する押し付けを維持する維持状態を構成しており、

前記嵌合状態において、前記押さえ部材が前記第2位置にあるとき、前記付加的弾性部は、前記支持部を押さえ付けておらず、前記維持状態が解除されている

コネクタ装置。 - 請求項1に記載のコネクタ装置であって、

前記直交方向は、前記前後方向に延びる軸を中心とする仮想円の径方向であり、

前記移動方向は、前記仮想円の周方向であり、

前記押さえ部材は、前記ロック部材に対して前記周方向に回転可能に取り付けられている

コネクタ装置。 - 請求項2に記載のコネクタ装置であって、

前記第1位置から前記第2位置へ向かう前記押さえ部材の移動方向は第1回転方向であり、

前記第2位置から前記第1位置へ向かう前記押さえ部材の移動方向は第2回転方向であり、

前記押さえ部材には、第1被規制部と第2被規制部とが設けられており、

前記ロック部材には、第1規制部と第2規制部とが設けられており、

前記押さえ部材が前記第2位置にあるとき、前記第1規制部は、前記第2回転方向において前記第1被規制部と接触又は対向しており、前記第1回転方向において前記押さえ部材が前記第2位置を越えて移動することを規制しており、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記第2規制部は、前記第1回転方向において前記第2被規制部と接触又は対向しており、前記第2回転方向において前記押さえ部材が前記第1位置を越えて移動することを規制している

コネクタ装置。 - 請求項3に記載のコネクタ装置であって、

前記コネクタ装置は、前記押さえ部材を前記第1位置に保持する保持機構を更に備えている

コネクタ装置。 - 請求項4に記載のコネクタ装置であって、

前記ロック部材には、前記径方向における外側へ突出した規制部が設けられており、

前記規制部は、前記第2回転方向に向いた第1規制面と、前記第1回転方向に向いた第2規制面と、仮規制部とを有しており、

前記第1規制面は、前記第1規制部として機能するものであり、

前記第2規制面は、前記第2規制部として機能するものであり、

前記押さえ部材は、前記規制部を少なくとも部分的に収容する収容部を備えており、

前記収容部は、前記第1回転方向に向いた第1内面と、前記第2回転方向に向いた第2内面とを有しており、

前記第1内面は、前記第1被規制部として機能するものであり、

前記第2内面は、前記第2被規制部として機能するものであり、

前記保持機構は、前記収容部内において前記径方向における内側へ張り出した張出部であり、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記仮規制部は、前記第1回転方向において前記張出部と接触又は対向しており、前記第1回転方向に向かう前記押さえ部材の移動を仮規制している

コネクタ装置。 - 請求項5に記載のコネクタ装置であって、

前記規制部には、ガイド部が設けられており、

前記ガイド部は、前記押さえ部材が前記第2位置から前記第1位置に向かう際に、前記張出部が前記規制部上を移動することをガイドする

コネクタ装置。 - 請求項5又は請求項6に記載のコネクタ装置であって、

前記ロック部材には、台状支持部が更に形成されており、

前記台状支持部は、前記前後方向において前記規制部と並んでいる

コネクタ装置。 - 請求項5から請求項7までのいずれか一つに記載のコネクタ装置であって、

前記ロック部材には、付加的支持部と第3規制部が更に設けられており、

前記付加的支持部は、弾性を有し、且つ、前記第3規制部を支持しており、

前記第3規制部は、前記付加的支持部の弾性変形により、少なくとも前記径方向において移動可能であり、

前記付加的支持部は、被操作部を有しており、

前記押さえ部材には、第3被規制部が更に設けられており、

前記コネクタは、操作部材を更に備えており、

前記操作部材は、前記押さえ部材に前記径方向に移動可能に取り付けられており、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記第3規制部は、前記第2回転方向において前記第3被規制部と接触又は対向して、前記押さえ部材が前記第1回転方向に移動することを規制しており、

前記押さえ部材が前記第2位置にあるとき、前記操作部材は、前記周方向において前記被操作部から離れており、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記操作部材は、前記被操作部の前記径方向における外側に位置しており、

前記押さえ部材が前記第1位置にあるとき、前記操作部材は、前記径方向における内側へ向かう力を受けると、前記被操作部を押して前記付加的支持部を弾性変形させて、前記第3規制部を前記径方向における内側へ移動させ、前記押さえ部材が前記第1回転方向に移動することの規制が解除される

コネクタ装置。 - 請求項8に記載のコネクタ装置であって、

前記付加的支持部は、前記第2回転方向へ延びる片持ち梁状の弾性片である

コネクタ装置。 - 請求項9に記載のコネクタ装置であって、

前記操作部材は、前記前後方向において互いに離れて位置する二つの脚部を有しており、

前記操作部材は、前記前後方向において、前記付加的支持部を跨ぐように配置されており、

前記ロック部材には、前記脚部を夫々収容すると共に、前記操作部材が前記第1位置と第2位置との間で移動するときに前記脚部の移動を許容する脚収容部が設けられており、

前記脚収容部は、前記前後方向において前記付加的支持部と隣接し、かつ前記付加的支持部の前記径方向における内側に位置する空間と連通しており、

前記ロック部材は、前記第1回転方向へ延びる片持ち梁状の補助弾性片を更に有しており、

前記補助弾性片は、前記付加的支持部の前記径方向における内側に位置しており、

前記第3規制部が前記径方向における内側へ移動したとき、前記付加的支持部が前記補助弾性片に突き当たる

コネクタ装置。 - 請求項9又は請求項10に記載のコネクタ装置であって、

前記第3規制部は、前記付加的支持部の先端面である

コネクタ装置。 - 請求項9から請求項11までのいずれか一つに記載のコネクタ装置であって、

前記操作部材は、前記操作部材の少なくとも一部が、前記付加的支持部の前記径方向における外側に位置するように配置されている

コネクタ装置。 - 請求項5から請求項12までのいずれか一つに記載のコネクタ装置であって、

前記コネクタは、コネクタ本体を更に備えており、

前記ロック部材は、前記コネクタ本体の少なくとも一部を覆っており、

前記付加的弾性部と前記規制部とは、前記周方向及び前記前後方向の夫々おいて離れて配置されている

コネクタ装置。 - 請求項13に記載されたコネクタ装置であって、

前記付加的弾性部と前記第1被規制部は、夫々複数設けられており、それぞれ前記周方向に等間隔で配置されている

コネクタ装置。 - 請求項1から請求項14までのいずれか一つに記載のコネクタ装置であって、

前記押さえ部材には、第4被規制部と第5被規制部とが設けられており、

前記ロック部材には、第4規制部と第5規制部とが設けられており、

前記第4規制部は、前記前後方向において前記第4被規制部と接触又は対向して、前記前後方向において前記押さえ部材が後方へ移動することを規制しており、

前記第5規制部は、前記前後方向において前記第5被規制部と接触又は対向して、前記前後方向において前記押さえ部材が前方へ移動することを規制している

コネクタ装置。 - 請求項1から請求項15までのいずれか一つに記載のコネクタ装置であって、

前記付加的弾性部は、前記ロック部材に形成されており、

前記付加的弾性部は、前記支持部から片持ち梁状に延びるバネである

コネクタ装置。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018241233A JP6619500B1 (ja) | 2018-12-25 | 2018-12-25 | コネクタ装置 |

| US17/289,050 US11754792B2 (en) | 2018-12-25 | 2019-09-10 | Connector device |

| EP19902085.0A EP3859904B1 (en) | 2018-12-25 | 2019-09-10 | Connector device |

| PCT/JP2019/035523 WO2020137018A1 (ja) | 2018-12-25 | 2019-09-10 | コネクタ装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018241233A JP6619500B1 (ja) | 2018-12-25 | 2018-12-25 | コネクタ装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP6619500B1 true JP6619500B1 (ja) | 2019-12-11 |

| JP2020102414A JP2020102414A (ja) | 2020-07-02 |

Family

ID=68836040

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2018241233A Active JP6619500B1 (ja) | 2018-12-25 | 2018-12-25 | コネクタ装置 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US11754792B2 (ja) |

| EP (1) | EP3859904B1 (ja) |

| JP (1) | JP6619500B1 (ja) |

| WO (1) | WO2020137018A1 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6792673B1 (ja) * | 2019-06-25 | 2020-11-25 | 日本航空電子工業株式会社 | プラグコネクタ |

Family Cites Families (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5936869Y2 (ja) | 1982-02-05 | 1984-10-11 | ヒロセ電機株式会社 | プツシユプルロツク式電気コネクタ |

| JP3506484B2 (ja) * | 1994-05-10 | 2004-03-15 | 株式会社エスケイ工機 | 同軸ケーブル用コネクター |

| DE4439852C2 (de) * | 1994-11-08 | 1998-04-09 | Spinner Gmbh Elektrotech | HF-Stecker mit einer Verriegelungsmechanik |

| JP3146952B2 (ja) | 1995-10-04 | 2001-03-19 | 住友電装株式会社 | コネクタのロック構造 |

| JP2002198127A (ja) | 2000-12-25 | 2002-07-12 | Sumitomo Wiring Syst Ltd | コネクタ |

| JP4461379B2 (ja) | 2004-12-28 | 2010-05-12 | 住友電装株式会社 | コネクタ |

| US8303326B1 (en) * | 2011-07-24 | 2012-11-06 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Cable connector assembly with locking members with spring-actuated plungers |

| CN104733922B (zh) * | 2013-12-23 | 2017-08-08 | 凡甲电子(苏州)有限公司 | 电连接器组合 |

| DE202015001505U1 (de) | 2015-02-26 | 2015-03-12 | Rosenberger Hochfrequenztechnik Gmbh & Co. Kg | Spielfreie Steckverbindung mit CPA |

| US9263816B1 (en) * | 2015-03-20 | 2016-02-16 | Tyco Electronics Brasil Ltda | Retention member for use with an electrical junction box |

| DE102016111458B4 (de) | 2016-06-22 | 2018-12-06 | HARTING Electronics GmbH | Steckverbinder |

-

2018

- 2018-12-25 JP JP2018241233A patent/JP6619500B1/ja active Active

-

2019

- 2019-09-10 US US17/289,050 patent/US11754792B2/en active Active

- 2019-09-10 WO PCT/JP2019/035523 patent/WO2020137018A1/ja unknown

- 2019-09-10 EP EP19902085.0A patent/EP3859904B1/en active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2020137018A1 (ja) | 2020-07-02 |

| US20210405300A1 (en) | 2021-12-30 |

| EP3859904A4 (en) | 2021-12-29 |

| EP3859904A1 (en) | 2021-08-04 |

| US11754792B2 (en) | 2023-09-12 |

| JP2020102414A (ja) | 2020-07-02 |

| EP3859904B1 (en) | 2023-11-01 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6799986B2 (en) | Electrical connector with latch mechanism enclosed in a shell | |

| JP6875599B2 (ja) | 係止要素を備えた電気コネクタ部品 | |

| JP6190348B2 (ja) | コネクタの支持構造及びアダプタ | |

| JP2015506545A (ja) | プラグコネクタ | |

| JP6386138B1 (ja) | コネクタ | |

| US11409050B2 (en) | Plug-in connection | |

| JP6619500B1 (ja) | コネクタ装置 | |

| JP5999440B2 (ja) | コネクタ | |

| JP6619285B2 (ja) | コネクタ組立体 | |

| JP6605660B1 (ja) | コネクタ装置、コネクタ及び相手側コネクタ | |

| JP4494277B2 (ja) | コネクタ | |

| JP4822743B2 (ja) | レバー式コネクタ | |

| JP6840572B2 (ja) | コネクタ組立体 | |

| US12105328B2 (en) | Connection structure of an adapter and a connector | |

| JP2022086057A (ja) | コネクタユニット | |

| JP2021111571A (ja) | コネクタ | |

| JP2021018910A (ja) | コネクタ | |

| WO2017154497A1 (ja) | 可動コネクタ | |

| US20100105252A1 (en) | Connectors including spring tabs for holding a contact module | |

| JP2023113323A (ja) | 電気コネクタ | |

| JP2021064517A (ja) | 電気コネクタ及び電気コネクタを備えた電子装置 | |

| JP2025025428A (ja) | コネクタユニット | |

| JP2024066583A (ja) | ロック構造及びコネクタ付き電線 | |

| JP2016082119A (ja) | フィルタケース及びノイズフィルタ | |

| JP2018106801A (ja) | 操作レバーを設けたコネクタ部材を有するコネクタ組立体 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190906 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190906 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20191023 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20191114 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6619500 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |