JP6519773B2 - 電力伝送用パッドおよび非接触電力伝送システム - Google Patents

電力伝送用パッドおよび非接触電力伝送システム Download PDFInfo

- Publication number

- JP6519773B2 JP6519773B2 JP2015010219A JP2015010219A JP6519773B2 JP 6519773 B2 JP6519773 B2 JP 6519773B2 JP 2015010219 A JP2015010219 A JP 2015010219A JP 2015010219 A JP2015010219 A JP 2015010219A JP 6519773 B2 JP6519773 B2 JP 6519773B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- winding

- power transmission

- windings

- core

- convex portions

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims description 186

- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 449

- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 93

- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims description 87

- 235000012489 doughnuts Nutrition 0.000 claims description 18

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 6

- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 6

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 28

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 28

- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 17

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 12

- 238000000034 method Methods 0.000 description 9

- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 8

- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 7

- 239000000463 material Substances 0.000 description 7

- 230000008859 change Effects 0.000 description 6

- 230000006870 function Effects 0.000 description 6

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3

- 230000006698 induction Effects 0.000 description 3

- 230000008569 process Effects 0.000 description 3

- 241001125929 Trisopterus luscus Species 0.000 description 2

- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2

- 230000005674 electromagnetic induction Effects 0.000 description 2

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2

- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2

- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000009471 action Effects 0.000 description 1

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1

- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1

- -1 amorphous Substances 0.000 description 1

- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1

- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1

- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1

- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1

- 238000013461 design Methods 0.000 description 1

- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1

- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1

- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1

- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1

- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1

- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1

- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1

- 238000009774 resonance method Methods 0.000 description 1

- 230000004044 response Effects 0.000 description 1

- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1

- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES

- B60L5/00—Current collectors for power supply lines of electrically-propelled vehicles

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60M—POWER SUPPLY LINES, AND DEVICES ALONG RAILS, FOR ELECTRICALLY- PROPELLED VEHICLES

- B60M7/00—Power lines or rails specially adapted for electrically-propelled vehicles of special types, e.g. suspension tramway, ropeway, underground railway

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES

- H01F38/00—Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions

- H01F38/14—Inductive couplings

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling

- H02J50/12—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/70—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the reduction of electric, magnetic or electromagnetic leakage fields

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/005—Mechanical details of housing or structure aiming to accommodate the power transfer means, e.g. mechanical integration of coils, antennas or transducers into emitting or receiving devices

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/40—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices

- H02J50/402—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices the two or more transmitting or the two or more receiving devices being integrated in the same unit, e.g. power mats with several coils or antennas with several sub-antennas

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers

- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect

- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers

- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect

- Y02T10/7072—Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles

- Y02T90/14—Plug-in electric vehicles

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- Transportation (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Electromagnetism (AREA)

- Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)

- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Description

実施の形態1は図1〜図9を参照しながら説明する。図1に示す車両10は、電池11,制御システム12,受電部13などを有する。電池11は、蓄電と放電が行えれば種類を問わず、例えばリチウムイオン電池や鉛蓄電池などのような二次電池が該当する。当該電池11は「負荷」に相当する。制御システム12は、車両10全体の制御を司るシステムであり、例えばECU(Electronic Control Unit)やコンピュータ等を含む。受電部13は、後述する送電部20との相互誘導作用によって非接触で電力伝送を行う受電側要素であって、受電側電力変換器14や受電パッド15などを含む。制御手段に相当する受電側電力変換器14は、受電パッド15で受電した電力について、電池11に蓄電したり、制御システム12に伝送したりするなどの制御を行う。受電パッド15は、「電力伝送用パッド」に相当し、非接触で電力伝送を行う要素(巻線やコンデンサ等)を含む。

実施の形態2は図10〜図13を参照しながら説明する。なお図示および説明を簡単にするため、特に明示しない限り、実施の形態1で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。

実施の形態3は、実施の形態1の変形例であり、図14,図15を参照しながら説明する。なお図示および説明を簡単にするため、特に明示しない限り、実施の形態1,2で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。

実施の形態4は図16〜図18を参照しながら説明する。なお図示および説明を簡単にするため、特に明示しない限り、実施の形態1〜3で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。

実施の形態5は、実施の形態4の変形例であり、図19〜図28を参照しながら説明する。なお図示および説明を簡単にするため、特に明示しない限り、実施の形態1〜4で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。なお図19,図22は平面図であるが、第1面積S7と第2面積S8に対応する部位をハッチ線で施す。

図19〜図21に示す送電パッド21D2は、図3に示す送電パッド21Aに代わる構成例であるとともに、図16に示す送電パッド21D1の変形例である。送電パッド21D2は、シールド板21a、板状コア21e、巻線L1a,L1bなどを有する。

図22〜図24に示す送電パッド21D3は、図3に示す送電パッド21Aに代わる構成例であるとともに、図16に示す送電パッド21D1の変形例である。送電パッド21D3は、シールド板21a、板状コア21e、巻線L1a,L1bなどを有する。

上述した送電パッド21D2,21D3の構成によれば、図25,図26に示す特性が得られる。図25に太線で示す特性線は、第2割合Rat2に対する漏洩電磁界Eの変化である。第2割合Rat2は、端側と中央側の内径(Ra+Rb)に対する端側の内径(Ra)の比率、すなわちRat2=Ra/(Ra+Rb)である。あるいは、中央側と端側の内径(Ra+Rb)に対する端側の内径(Rb)の比率、すなわちRat2=Rb/(Ra+Rb)である。当該第2割合Rat2は、基底漏洩電磁界Em2以下となる内径の範囲内で任意に設定してよい。一点鎖線で示す基底漏洩電磁界Em2は、中央側の巻線L1bだけを巻いたときに生じる漏洩電磁界Eである。

実施の形態6は、実施の形態4,5の変形例であり、図30〜図33を参照しながら説明する。なお図示および説明を簡単にするため、特に明示しない限り、実施の形態1〜5で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。

図30,図31に示す送電パッド21D4は、図3に示す送電パッド21Aに代わる構成例であるとともに、図16に示す送電パッド21D1の変形例である。送電パッド21D4は、シールド板21a、板状コア21e、巻線L1a,L1bなどを有する。

図32,図33に示す送電パッド21D5は、図3に示す送電パッド21Aに代わる構成例であるとともに、図16に示す送電パッド21D1の変形例である。送電パッド21D5は、シールド板21a、板状コア21e、巻線L1a,L1bなどを有する。

実施の形態7は図34〜図36を参照しながら説明する。なお図示および説明を簡単にするため、特に明示しない限り、実施の形態1〜6で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。

実施の形態8は図37〜図39を参照しながら説明する。なお図示および説明を簡単にするため、特に明示しない限り、実施の形態1〜7で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。

実施の形態9は、実施の形態8の変形例であり、図40,図41を参照しながら説明する。なお図示および説明を簡単にするため、特に明示しない限り、実施の形態1〜8で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。

以上では本発明を実施するための形態について実施の形態1〜9に従って説明したが、本発明は当該形態に何ら限定されるものではない。言い換えれば、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施することもできる。例えば、次に示す各形態を実現してもよい。

上述した実施の形態1〜9および他の実施の形態によれば、以下に示す各効果を得ることができる。

21 送電パッド(電力伝送用パッド)

21A〜21G 送電パッド(電力伝送用パッド)

21b1,21b2,21b4 凸状部

21b〜21g 板状コア

100 非接触電力伝送システム

E 漏洩電磁界

L1a〜L1f 巻線

P1,P2 磁極

Claims (16)

- 板状コア(21b,21c,21d,21e,21f,21g)と、前記板状コアに巻き付けられる複数の巻線(L1a,L1b,L1c,L1d,L1e,L1f)を有し、非接触で電力を送電または受電する際に用いる電力伝送用パッド(15,21)において、

前記板状コアは、それぞれが磁極(P1,P2)になり得る3以上の複数の凸状部(21b1,21b2,21b4,21d1,21d2,21d4,21d5,21d6,21e1,21e2,21f1,21f2,21g1,21g2)を有し、

前記複数の凸状部は、所定方向に間隔を空けて一列に並んでおり、

前記複数の凸状部は、それぞれ側面部が全周にわたって少なくとも一部が覆われるように前記巻線が巻き付けられる部位であり、

前記所定方向の両端側それぞれに配置された前記凸状部にかかる第1面積(S1,S3,S5,S7)は、前記所定方向の両端の前記凸状部の間に配置された中央側の前記凸状部にかかる第2面積(S2,S4,S6,S8)よりも小さく設定され、

前記所定方向の端側の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線の巻数(Na,Nf)は、該端側の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線の巻数と中央側の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線の巻数(Nb,Nc,Nd,Ne)との合計巻数に対して、0.4〜0.6の範囲内の割合であり、

前記巻線に流す電流の向きは、前記所定方向に並んだ前記複数の凸状部で磁束の流れる方向が交互に変わる磁極が生じる方向であることを特徴とする電力伝送用パッド。 - 端側の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線と、前記端側以外の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線は、互いに反対方向に巻き付けられることを特徴とする請求項1に記載の電力伝送用パッド。

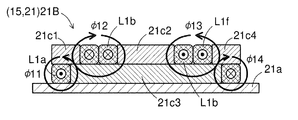

- 前記板状コア(21c)は、前記複数の凸状部からなる第1コア部(21c1,21c2,21c4)と、前記複数の凸状部を載せて固定する平板状の第2コア部(21c3)とで構成され、

一以上の前記巻線(L1a,L1b,L1f)は、前記第1コア部と前記第2コア部とにわたって巻き付けられることを特徴とする請求項1または2に記載の電力伝送用パッド。 - 前記第2コア部は前記第1コア部よりも一回り小さく成形されることを特徴とする請求項3に記載の電力伝送用パッド。

- 前記板状コアは、複数の分割コア(21f,21g,21h,21i,21j,21k,21m)で構成され、

前記複数の分割コアは、それぞれが一以上の前記凸状部を有し、列状に配置されることを特徴とする請求項1または2に記載の電力伝送用パッド。 - 一以上の前記巻線(L1b)は、前記複数の分割コア(21f,21g)のうちで二以上の分割コアにまたがって巻き付けられることを特徴とする請求項5に記載の電力伝送用パッド。

- 前記第1面積は、前記第2面積の半分に設定されることを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の電力伝送用パッド。

- 端側の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線を直列接続する第1巻線直列部(SC1)と、

前記端側を除く前記凸状部に巻き付けられる前記巻線を直列接続する第2巻線直列部(SC2)とを有し、

前記第1巻線直列部と前記第2巻線直列部とを並列接続することを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の電力伝送用パッド。 - 前記複数の巻線は、全て直列接続されることを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の電力伝送用パッド。

- 板状コア(21e)と、前記板状コアに巻き付けられる複数の巻線(L1a,L1b)を有し、非接触で電力を送電または受電する際に用いる電力伝送用パッド(15,21)において、

前記板状コアは、磁極(P1,P2)になり得る所定形状の凸状部(21e2)と、前記所定形状の凸状部の周囲を囲むように設けられて磁極になり得る一以上のドーナツ形状の凸状部(21e1,21e4)を有し、

前記所定形状の凸状部と前記ドーナツ形状の凸状部は、それぞれ外周側面部が全周にわたって少なくとも一部が覆われるように前記巻線が巻き付けられる部位であり、

前記ドーナツ形状の凸状部にかかる面積(S7)は、前記所定形状の凸状部にかかる面積(S8)よりも小さく設定され、

前記ドーナツ形状の凸状部に巻き付けられる前記巻線の巻数(Na)は、前記ドーナツ形状の凸状部に巻き付けられる前記巻線の巻数と前記所定形状の凸状部に巻き付けられる前記巻線の巻数(Nb)との合計巻数に対して、0.4〜0.6の範囲内の割合であり、

前記巻線に流す電流の向きは、前記ドーナツ形状の凸状部で磁束の流れる方向と前記所定形状の凸状部で磁束の流れる方向とが互いに異なる磁極が生じる方向であることを特徴とする電力伝送用パッド。 - 大きさが異なる複数の前記ドーナツ形状の凸状部(21e1,21e4)を有し、

前記複数の巻線のうちで端側の前記巻線(L1a)は、複数の前記ドーナツ形状の凸状部に挟まれるか、または、前記板状コアの基部(21e3)が所定面に沿うように延びて設けられ、

前記複数の巻線のうちで中央側の前記巻線(L1b)は、前記所定形状の凸状部(21e2)と前記ドーナツ形状の凸状部(21e1)とに挟まれるように設けられることを特徴とする請求項10に記載の電力伝送用パッド。 - 前記複数の巻線のうちで一方の前記巻線を閉ループ状に短絡し、

一方の前記巻線と他方の前記巻線とは磁気結合させることを特徴とする請求項10または11に記載の電力伝送用パッド。 - 前記板状コアの片面側には、前記板状コアよりも大きな形状で成形されたシールド板(21a)を配置することを特徴とする請求項1から12のいずれか一項に記載の電力伝送用パッド。

- 車両(10)の通路に設けられる送電パッド(21,260)と、前記送電パッドに出力して送電する電力を制御する送電制御手段(210)とを有する送電装置(200)と、

前記車両に設けられる受電パッド(15,320)と、前記受電パッドで受電した電力を制御する受電制御手段(310)とを有する受電装置(300)とを備え、

前記送電パッドと前記受電パッドとを対面させ、非接触で電力伝送を行う非接触電力伝送システム(100)において、

請求項1から13のいずれか一項に記載の電力伝送用パッドを、前記送電パッドと前記受電パッドとのうちで一方または双方に有することを特徴とする非接触電力伝送システム。 - 端側の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線と、前記端側以外の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線は、互いに反対方向に巻き付けられる場合には、前記巻き付けの方向に沿って電流を流し、

すべての前記凸状部で同じ方向に前記巻線が巻き付けられる場合には、前記端側の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線と、前記端側以外の前記凸状部に巻き付けられる前記巻線とで、互いに反対方向に電流を流す制御手段(14,22,210,310)を有することを特徴とする請求項14に記載の非接触電力伝送システム。 - 前記制御手段は、漏洩電磁界が所定の標準規格に定める基準値よりも低い場合は、複数の前記巻線のうちでいずれか一方の前記巻線に電流を流すか、または、複数の前記巻線について全て同一方向に電流を流すことを特徴とする請求項15に記載の非接触電力伝送システム。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2015010219A JP6519773B2 (ja) | 2014-05-22 | 2015-01-22 | 電力伝送用パッドおよび非接触電力伝送システム |

| PCT/JP2015/063190 WO2015178206A1 (ja) | 2014-05-22 | 2015-05-07 | 電力伝送用パッドおよび非接触電力伝送システム |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014106410 | 2014-05-22 | ||

| JP2014106410 | 2014-05-22 | ||

| JP2015010219A JP6519773B2 (ja) | 2014-05-22 | 2015-01-22 | 電力伝送用パッドおよび非接触電力伝送システム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016001983A JP2016001983A (ja) | 2016-01-07 |

| JP6519773B2 true JP6519773B2 (ja) | 2019-05-29 |

Family

ID=54553879

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2015010219A Active JP6519773B2 (ja) | 2014-05-22 | 2015-01-22 | 電力伝送用パッドおよび非接触電力伝送システム |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6519773B2 (ja) |

| WO (1) | WO2015178206A1 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6537071B2 (ja) * | 2016-04-20 | 2019-07-03 | 昭和飛行機工業株式会社 | 外部消磁式の非接触給電装置 |

| KR102069097B1 (ko) * | 2017-12-05 | 2020-01-22 | 한국과학기술원 | 무선 전력 전송을 위한 마그네틱 필드 생성용 코일 장치 |

| JP7561044B2 (ja) | 2021-01-21 | 2024-10-03 | Tdk株式会社 | コイル部品及びこれを備えるワイヤレス電力伝送デバイス |

Family Cites Families (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP3324408B2 (ja) * | 1996-09-16 | 2002-09-17 | 株式会社豊田自動織機 | 移動体における非接触給電用鉄心、受電装置及び移動体 |

| JP3956528B2 (ja) * | 1999-04-06 | 2007-08-08 | 古河電気工業株式会社 | 分離型トランスの電力伝送方法及びその装置 |

| DE60235225D1 (de) * | 2001-03-02 | 2010-03-18 | Koninkl Philips Electronics Nv | Induktives kopplungssystem mit kapazitiver parallelkompensation der gegenseitigen induktanz zwischen den primär- und sekundärwicklungen |

| JP3906708B2 (ja) * | 2002-02-25 | 2007-04-18 | 松下電工株式会社 | 非接触電力伝達装置 |

| JP5139469B2 (ja) * | 2010-04-27 | 2013-02-06 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | コイルユニットおよび非接触給電システム |

| JP5587165B2 (ja) * | 2010-12-27 | 2014-09-10 | Necトーキン株式会社 | 非接触電力伝送システムおよび受電アンテナ |

| CN103947072A (zh) * | 2011-09-07 | 2014-07-23 | 奥克兰联合服务有限公司 | 用于感应功率传输的磁场成形 |

| EP2824678A4 (en) * | 2012-02-20 | 2016-04-13 | Lequio Power Technology Corp | POWER SUPPLY DEVICE, POWER RECEPTION DEVICE, AND POWER SUPPLY / POWER RECEPTION DEVICE |

| JP5903990B2 (ja) * | 2012-03-30 | 2016-04-13 | 株式会社デンソー | 非接触給電装置 |

| JP5896226B2 (ja) * | 2012-03-30 | 2016-03-30 | 株式会社デンソー | 非接触給電装置 |

-

2015

- 2015-01-22 JP JP2015010219A patent/JP6519773B2/ja active Active

- 2015-05-07 WO PCT/JP2015/063190 patent/WO2015178206A1/ja active Application Filing

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2015178206A1 (ja) | 2015-11-26 |

| JP2016001983A (ja) | 2016-01-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP2555377B1 (en) | Contactless power feeding apparatus and contactless power feeding method | |

| EP3761329B1 (en) | Coil module, wireless charging emission device, wireless charging receiving device, wireless charging system and mobile terminal | |

| US10202045B2 (en) | Vehicle with shielded power receiving coil | |

| CN104701000B (zh) | 集成磁性组件与应用其的全波整流变换器 | |

| CN106505643B (zh) | 非接触电力供给装置 | |

| US9887553B2 (en) | Electric power transmission device, and electric power reception device and vehicle including the same | |

| US20150028687A1 (en) | Power transmitting device, power receiving device and power transfer system | |

| JP6519773B2 (ja) | 電力伝送用パッドおよび非接触電力伝送システム | |

| US11171517B2 (en) | Electrode unit, power transmitting device, power receiving device, and wireless power transmission system | |

| JP5400734B2 (ja) | 非接触電力伝送装置 | |

| US10836261B2 (en) | Inductor unit, wireless power transmission device, and electric vehicle | |

| US20150061402A1 (en) | Power reception device, power transmission device and power transfer system | |

| JP2013208012A (ja) | アンテナコイルユニット及び磁界共鳴式給電システム | |

| JP6323192B2 (ja) | 電力伝送用パッド配置構造および非接触電力伝送システム | |

| JP5929418B2 (ja) | アンテナコイルの製造方法 | |

| JP5646688B2 (ja) | 非接触給電システム | |

| JP2013207727A (ja) | アンテナコイル | |

| US9905360B2 (en) | Transmitter coils for contactless energy transmission systems with coupling enhancement and stray field reduction | |

| JP5445545B2 (ja) | 非接触充電モジュール及び非接触充電器と電子機器 | |

| JP2015088673A (ja) | コイルユニット及び電力伝送システム | |

| US20210075265A1 (en) | Power transmitting module, power receiving module, power transmitting device, power receiving device, and wireless power transmission system | |

| JP2018148146A (ja) | コイルユニット、ワイヤレス送電装置、ワイヤレス受電装置、及びワイヤレス電力伝送システム | |

| US9531196B2 (en) | Wireless power transmission system and method for designing the same | |

| CN110323837A (zh) | 线圈单元、无线供电装置、无线受电装置、无线电力传输系统 | |

| JP2016134512A (ja) | コイルユニット |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170529 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180802 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20181001 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190328 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20190410 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6519773 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |