JP3666240B2 - インバータ装置 - Google Patents

インバータ装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3666240B2 JP3666240B2 JP11195398A JP11195398A JP3666240B2 JP 3666240 B2 JP3666240 B2 JP 3666240B2 JP 11195398 A JP11195398 A JP 11195398A JP 11195398 A JP11195398 A JP 11195398A JP 3666240 B2 JP3666240 B2 JP 3666240B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- voltage

- relay

- circuit

- output

- capacitor

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS

- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption

- Y02B70/10—Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

- Motor And Converter Starters (AREA)

- Rectifiers (AREA)

- Inverter Devices (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、電気洗濯機等に使用し電動機を駆動するインバータ装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

特開昭63−174694号公報に示されている従来の技術における電気洗濯機は、遮断可能なスイッチを使用者が押し込むことにより、爪がかかってメカニカルラッチ状態となり、使用者が指を離しても接点が閉じたままの状態に保たれ、交流電源からは遮断可能なスイッチを通じて電源回路に電源が供給され、電源回路の出力から直流電圧が出力され、この直流電圧は例えばマイクロコンピュータなどを有する制御回路に供給される。

【0003】

また、同時に双方向性サイリスタによって、誘導電動機(一般にコンデンサランのインダクションモータと呼ばれる回転方向が正逆に切り換えることが可能としているもの)、給水弁、排水弁、クラッチなどの負荷をオンオフする回路にも交流電源の出力電圧が供給される。

【0004】

電気洗濯機は、洗濯動作の進行に応じて、制御回路の作用によって各負荷に直列に接続された双方向性サイリスタを順次オンオフし、洗濯行程、すすぎ行程を経て脱水行程まで動作が完了した時点で、遮断可能なスイッチに内蔵されたコイルに交流電流を供給するため、コイルに直列接続された双方向性サイリスタに対して、制御回路は、そのゲート端子から電流引き抜いて点弧させるための駆動用トランジスタをオンするものとなっている。

【0005】

そして、メカニカルラッチ状態にあった遮断可能なスイッチは、爪がコイルの電流供給によって外され、よって、遮断可能なスイッチは、やはり遮断可能なスイッチに内蔵されたばねの反発力により、使用者によって押される前の位置まで復帰し、同時に接点はオフの状態とされる。

【0006】

こうして、遮断可能なスイッチがオフされると、装置は完全に交流電源から切り離された状態となり、よって待機時の消費電力が、ほぼ完全に零となるものとなっていた。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

前記従来の技術で述べたインダクションモータに代わり、より速度制御性に優れ、また省エネルギー性に優れ、また50Hzと60Hzというような複数の電源周波数にも対応が可能となる、インバータ装置を有する構成とすることにより、より高品位な電気洗濯機が実現したいというニーズが近年発生し、特に省エネルギーが注目されている今日において、その傾向は急速に拡大してきている。

【0008】

しかしながら、一般的に電動機に可変周波数の交流の電力を供給して駆動するインバータ装置を、例えば100V50Hzまたは60Hzの商用電源から入力電力を供給させる構成とした場合には、商用電源を一旦電圧リプルが小さい直流電圧に変換し、その出力が例えばインバータの構成として一般的に使用されるような3相6石のトランジスタで構成されたインバータに入力されるようなブロック構成をとることになり、その場合には、インバータを安定に動作させるために、直流電圧は例えば電解コンデンサなどの大きな静電容量(大容量)を有するコンデンサを有する回路構成となる。

【0009】

その上で、従来の技術で述べたような遮断可能なスイッチにより、メカニカルラッチ動作を行わせてインバータなどに電源を供給し、動作終了後にメカニカルラッチを外して、待機時の装置の消費電力をほぼ完全に零の状態とする場合、装置の電源を入れる際には、大容量のコンデンサを遮断可能なスイッチの接点を通じて、瞬間的に充電することになり、極めて大きなインラッシュ電流が遮断可能なスイッチに流れ込むことになる。

【0010】

従って、遮断可能なスイッチの接点の劣化が問題となり、それを解決しようとすると、接点の接触子の大きさを非常に大きなものとする必要があることから、装置のコストが高くなり、また形状も大となり、同時に例えば整流回路などの構成部品に対しても、インラッシュ電流に対する信頼性を確保するため電流定格を非常に高いものとすることが必要となることから、これもまたコストが高くなり、形状も大となる要素になるという問題を有していた。

【0011】

本発明は上記従来の課題を解決するもので、コンデンサによりインバータ回路の入力直流電圧のリプル電圧を十分低減して動作の安定性を確保するとともに、電源入りスイッチおよびリレーに流れるインラッシュ電流を低減し、待機時の消費電力をほぼ完全に零とした低コスト、小形のインバータ装置を実現することを目的としている。

【0012】

【課題を解決するための手段】

本発明は上記目的を達成するために、単相2線式の交流電源に接続し整流器とコンデンサとチョークコイルを有する整流平滑回路の出力に電動機を接続したインバータ回路を接続し、交流電源からコンデンサの間に交流電源の一方の線をオンオフする出力接点を設けたリレーのオンオフを制御回路により制御し、電源入りスイッチと抵抗の直列回路により構成した起動回路をリレーの出力接点間に並列に接続する。電源入りスイッチがオンされたとき、交流電源から起動回路を通じて電源を供給すると同時にコンデンサにも充電電流を供給し、制御回路は、リレーの出力接点をオンすることにより、交流電源からリレーの出力接点を通して電源を供給し、その後電源入りスイッチがオフとなってもリレーの出力接点を引き続きオンにし、インバータ回路に整流平滑回路を経て電力を供給するように構成したものである。

【0013】

これにより、コンデンサによりインバータ回路の入力直流電圧のリプル電圧を十分低減して動作の安定性を確保することができるとともに、電源入りスイッチおよびリレーに流れるインラッシュ電流を低減することができ、待機時の消費電力をほぼ完全に零とした低コスト、小形のインバータ装置を実現することができる。

【0014】

【発明の実施の形態】

本発明の請求項1に記載の発明は、単相2線式の交流電源に接続し整流器とコンデンサとチョークコイルを有する整流平滑回路と、前記整流平滑回路の出力に接続したインバータ回路と、前記インバータ回路の出力に接続した電動機と、前記交流電源からコンデンサの間に前記交流電源の一方の線をオンオフする出力接点を設けたリレーと、前記リレーのオンオフを制御する制御回路と、電源入りスイッチと抵抗の直列回路により構成し前記リレーの出力接点間に並列に接続した起動回路とを備え、前記電源入りスイッチがオンされたとき、前記交流電源から前記起動回路を通じて電源を供給すると同時に前記コンデンサにも充電電流を供給し、前記制御回路は、前記リレーの出力接点をオンすることにより、前記交流電源から前記リレーの出力接点を通して電源を供給し、その後前記電源入りスイッチがオフとなっても前記リレーの出力接点を引き続きオンにし、前記インバータ回路に前記整流平滑回路を経て電力を供給するように構成したものであり、コンデンサによりインバータ回路の入力直流電圧のリプル電圧を十分低減して動作の安定性を確保することができるとともに、コンデンサの静電容量を大きな値とした場合にあっても、起動回路を構成する電源入りスイッチをオンしたとき、抵抗を通じてコンデンサに充電電流が流れるので、電源入りスイッチに流れる電流は小さな値に抑えることができ、電源入りスイッチに要求される電流定格が小さくても十分な信頼性が確保することができ、また、リレーの出力接点がオンするタイミングでは、起動回路を通してコンデンサに充電され、コンデンサの端子間電圧が上昇しているので、リレーの出力接点がオンしたときに流れる電流は、交流電源の電圧とコンデンサの電圧の差の電圧により流れるため小さい値に抑えることができ、リレーの出力接点の定格電流を抑えることができ、動作終了後は、リレーの出力接点がオフすることにより消費電力をほとんど完全に零にすることができ、低コストて、小形のインバータ装置を実現することができる。

【0015】

請求項2に記載の発明は、上記請求項1に記載の発明において、制御回路は、コンデンサから直流電圧を供給されて動作するスイッチング電源を有するものであり、コンデンサをインバータ回路とスイッチング電源の入力直流電圧のリプル電圧の低減するために共通に動作させることができ、部品点数を低減することができる。

【0016】

請求項3に記載の発明は、上記請求項2に記載の発明において、スイッチング電源は、入力の直流電圧が一定値以上である場合に起動するよう構成したものであり、リレーの出力接点はコンデンサの端子電圧が一定値以上の条件の下でオンとなることから、リレーの出力接点がオンになった時に流れ込む電流は、すなわち交流電源の出力電圧に対するコンデンサの端子電圧の値が小となる分だけ低減させることができ、これによってリレーの出力接点の定格電流値を低減することができ、低価格、小形にできるとともに、信頼性を向上することができる。

【0017】

請求項4に記載の発明は、上記請求項1に記載の発明において、制御回路は、交流電源とリレーの出力接点の直列回路を含む回路に並列に接続し、交流電圧を供給されて動作するよう構成したものであり、制御回路に供給される交流電圧を例えば商用周波数の変圧器などを使用した構成で、低圧に変換する構成、あるいはスイッチング電源を使用して直流電源回路を構成するなど、回路構成としてきわめて広い範囲からの選択が可能となり、具体的な構成に応じて、低コスト、小形、軽量、高効率などの性能を実現することができる。

【0018】

請求項5に記載の発明は、上記請求項1〜4に記載の発明において、制御回路は、コンデンサの電圧を検知する電圧検知手段を有し、コンデンサの電圧値が所定値以上である場合にリレーを駆動して、出力接点をオンするよう構成したものであり、リレーの出力接点がオンした直後に流れるインラッシュ電流の値に直接的に関係するコンデンサの電圧の値を検知して、オンタイミングが決定されることから、制御回路の電源供給構成を広い範囲から選択できる構成としながら、確実にリレーの出力接点に流れ込む電流定格の値を抑えることができる。

【0019】

請求項6に記載の発明は、上記請求項1〜4に記載の発明において、制御回路は、電源が入力されてから所定時間後にリレーを駆動して、出力接点をオンするよう構成したものであり、比較的簡単な構成で、リレーの出力接点を通して流れ込むインラッシュ電流値をきわめて小さな値に抑えることができることから、特にリレーの電流定格、なかんずく接点のターンオン時のチャタリングまたはバウンシングなどと呼ばれる現象が起こる場合の接点への過電流の通電による品質劣化を十分に防止することができる。

【0020】

【実施例】

以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。

【0021】

(実施例1)

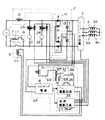

図1に示すように、交流電源1は、100V50Hzまたは60Hzの商用電源であり、この交流電源1の出力に整流平滑回路2を接続し、整流平滑回路2の直流出力に3相出力するインバータ回路3を接続し、インバータ回路3の出力に3相入力仕様の電動機4を接続している。リレー5は、出力接点を交流電源1に接続し、制御回路6によりオンオフ制御される。起動回路7は、リレー5の出力接点に並列に接続している。

【0022】

整流平滑回路2は、ダイオード8、9、10、11をブリッジに接続した整流器12と、560μFの電解コンデンサ13、14とを設けている。また、チョークコイル15を有しており、これは珪素鋼板を積層した鉄心で構成した磁路の一部に空隙(ギャップ)を設け、これにエナメル銅線を巻いて構成し、6mHのインダクタンスを持たせたものであり、装置の定常動作条件となる交流電源1からの入力電力が400Wとなる最大入力パワー状態においても、鉄心内の磁束密度を約1.4T以下に抑えられるように、巻線のターン数と、ギャップ長を決定している。

【0023】

コンデンサ13、14は、インバータ回路3の入力直流電圧のリプル成分を低減するものであり、インバータ回路3の入力電圧をリプル電圧の小さい直流とすることにより、電動機4に加えられる電圧、電流のリプル成分を抑え、それによって電動機4およびインバータ装置の効率を高くし、インバータ回路3の動作周波数と交流電源1の周波数の干渉による騒音の発生を抑えるという作用も持っている。

【0024】

また、チョークコイル15は、定常状態でのインバータ回路3の動作時において、インバータ回路3にリプル分の小さい直流電圧を供給しようとする際に、交流電源1のピーク電圧付近の位相で、コンデンサ13、14への充電電流が流れ込むことにより、ピーク電流値が大となることを防止し、交流電源1からの電源高調波(特に3次、5次など)を低減する目的で、一般のインバータ装置に用いられるものである。

【0025】

ただし、本発明においては、チョークコイル15は、上述の目的以外にも、後述するように、リレー5の出力接点がオンとなった直後のコンデンサ13、14へのインラッシュ電流を低減させるという役割を果たすものであり、特に、リレー5の出力接点がオンされる際の条件として、既にコンデンサ13、14の充電が進んでいることから、インラッシュ電流値はチョークコイル15のインダクタンスが有効な作用によって、効果的に低減することができる。

【0026】

また、リレー5の出力接点は交流電源1からコンデンサ13、14に至る経路の間に接続されており、起動回路7は押しボタン式の一般にモーメンタリスイッチと呼ばれる電源入りスイッチ16と、68Ω5W定格の抵抗17の直列回路によって構成され、起動回路7はリレー5の出力接点間に並列に接続している。

【0027】

制御回路6は、電源入りスイッチ16がボタンを使用者に押されてオンされた場合には、交流電源1から起動回路7を通じて電源が供給されると同時にコンデンサ13、14にも整流平滑回路2を通じて充電電流が供給され、制御回路6はリレー5の出力接点をオンすることにより、交流電源1からリレー5の出力接点、および整流平滑回路2を通じて電源が供給されるようになる。

【0028】

従って、その後使用者がボタンから手を離して電源入りスイッチ16がオフとなっても、制御回路6は、リレー5の出力接点を引き続きオンさせることにより、インバータ回路3にも整流平滑回路2を経て直流の電力が供給される。

【0029】

特に、本実施例では、制御回路6は、コンデンサ14から約140Vの直流電圧を供給されて動作するスイッチング電源18と、その出力に接続したリレー駆動回路19を有しており、リレー駆動回路19は、スイッチング電源18から直流15Vの電圧が供給されて、リレー5の駆動コイル20に直流電流を通ずることによりオン動作をさせるものとなっている。

【0030】

なお、本実施例では、電気洗濯機を構成していることから、排水弁21、給水弁22を有しており、これらはいずれもAC100Vを印加することにより、動作するものを使用している。

【0031】

そして、排水弁21と給水弁22は、それぞれフォトサイリスタ23、24を直列に接続した上で、整流器12の入力端子間に接続し、フォトサイリスタ23、24は、いずれも負荷駆動回路25によってオンオフ制御するようにしている。また、負荷駆動回路25においても、スイッチング電源18から直流電源を供給している。

【0032】

また、リレー駆動回路19には、モーメンタリスイッチにより構成した電源切りスイッチ26を接続し、装置の動作中に使用者が電源切りスイッチ26を押してオンとすることにより、後述のマイクロコンピュータの作用によって装置の動作を中断させ、リレー5によって交流電源1を切り離した状態とし、その後のインバータ装置の消費電力、すなわち待機電力の値をほぼ完全に零の状態とするようにしている。

【0033】

また、電源入りスイッチ16は、オフしている状態において、その両端間に100Vの交流電圧が印加されるものであるのに対し、電源切りスイッチ26は、例えば5Vの電源からマイクロコンピュータなどに信号を与えるものであり、オン時の電流についても、10mA程度で済むものであることで目的が達せられるものであることから、電源入りスイッチ16よりもさらに、低電圧、小電流の仕様で十分実現することができ、よって極めて小形、低コストのスイッチを使用し、装置の小形化、低コスト化を実現している。

【0034】

なお、負荷駆動回路25とリレー駆動回路19は、図1においては、独立に示しているが、現実的には、例えば1個のマイクロコンピュータで、リレー5のオンオフ信号処理と各負荷のオンオフ信号処理の両方を行うことによって、リレー駆動回路19と負荷駆動回路25に共用に働かせる構成としてもよく、また、例えば洗濯終了時やエラー時にブザーを鳴らせるというように、さらに例えば表示回路などの他の負荷をも駆動させるようにすることが可能となっている。

【0035】

スイッチング電源18は、図2に示すように構成しており、a端子、d端子は入力端子であり、これらの間には、コンデンサ14からの直流電圧として140Vが入力されている。また、b端子、c端子はスイッチング電源18の出力端子であり、b端子とd端子間には15.7Vの直流電圧が出力され、また、c端子とd端子間には5Vの安定化された直流電圧が出力され、制御回路6に用いているマイクロコンピュータなどに電源供給を行っている。

【0036】

バイパスコンデンサ28は、0.033μFの静電容量を有し、入力の直流電圧のノイズ防止とサージ電圧の吸収用として入力端子a、d間に挿入され、より高周波におけるインピーダンスを低下している。高周波トランス29は、フェライトによって構成したコアで磁路を形成するとともに、その磁路の一部にギャップを設け、そのまわりに各コイルを巻いて構成している。

【0037】

スイッチング電源制御IC30は、f端子とGND間に内蔵しているスイッチング素子を100kHzのほぼ一定した周波数でオンオフさせ、かつ、このスイッチング素子のオン期間の比率は、e端子とGND間の電圧がほぼ一定値(6V)となるようにフィードバック制御するものとなっている。また、同時にf端子に流入する電流により、スイッチング電源IC30内部の回路電源も供給する。

【0038】

ファストリカバリダイオード31、32、33は、高周波トランス29の2次側から100kHzの高周波を整流するもので、ツェナダイオード34は、端子bからの出力電圧が15.7Vの状態において、スイッチング電源制御IC30のe端子の電位が前述した一定電圧に等しくなるようにするために接続している。

【0039】

電解コンデンサ35はe端子に接続し、上記フィードバック動作におけるb端子の電圧検知のリプルを抑えるために設けたものであり、また、電解コンデンサ36には、ファストリカバリダイオード33より、約7.5Vの整流出力(直流電圧)が供給されている。

【0040】

本実施例においては、さらに三端子レギュレータ37を設けていて、電解コンデンサ35に得られる7.5Vの電源から安定化された直流電圧をc端子に出力している。なお、電解コンデンサ38は、三端子レギュレータ37の寄生発振の防止、およびc端子に出力される5V電源の電圧安定性を向上させるために設けている。したがって、制御回路6に用いられるマイクロコンピュータは、5V電源が非常に安定して供給される。

【0041】

ファストリカバリダイオード39は、スイッチング電源制御IC30に内蔵されたスイッチング素子のターンオフ時において、f端子に発生するサージ電圧を吸収させるために設けたものであり、特に高周波トランス29の一次コイルと二次コイル間の絶縁性能を良くするため、リーケージインダクタンスが大となっていても、それによって発生するターンオフ時のf端子への過電圧の印加を効果的に防止できるようにしている。

【0042】

すなわち、スイッチング素子のターンオフ時においては、f端子からスナバコンデンサ40とスナバ抵抗41に電流が流れることにより、f端子の電圧のピーク値は、おおよそa端子に入力される電圧値140Vに対して2.5倍程度に抑えることができる。

【0043】

図3は、スイッチング電源18の入出力特性を示したグラフであり、直流の入力電圧の値が約40V以下の条件においては、スイッチング電源制御IC30のf端子からの電流供給が不十分となり、発振動作が行われないことから、100kHzのスイッチングは行われず、したがって、b、cいずれの端子への出力電圧もほぼ零となる。

【0044】

入力電圧が約40Vとなると、f端子からの電流によるスイッチング電源制御IC30への電源供給が行われることから、100kHzのスイッチング動作(発振)が開始され、bとcの出力端子には、それぞれ15.7Vと5Vの電圧が出力される。

【0045】

ここで、c端子については、特に三端子レギュレータ37の動作により、より安定化された電圧が得られるが、b端子については、スイッチング電源制御IC30が内蔵スイッチング素子のオン時間をe端子の電位がほぼ一定値になるようにフィードバックするという作用により、これも入力電圧の変動の影響は、抑えられたものとなる。

【0046】

図4は、本実施例における制御回路6に使用しているマイクロコンピュータのフローチャートを示したものである。

【0047】

すなわち、マイクロコンピュータの電源入力に印加される直流電圧が所定値以下となる条件においては、リセットがかけられた状態となり、マイクロコンピュータは全く動作していない状態となっている。

【0048】

つぎに、スイッチング電源18が発振動作に移り、出力電圧が供給されるとマイクロコンピュータはリセット状態から解除されて、ステップ200にて開始に至る。

【0049】

まずマイクロコンピュータは、ステップ201にてイニシャライズを実行し、ここで内蔵されたメモリやレジスタ、フラグなどの初期化などを行う。その直後に、ステップ202にてリレー5の駆動コイル20を通電することにより、リレー5の出力接点をオン状態にさせる動作を行う。

【0050】

なお、実際にはマイクロコンピュータの出力ポートの電流容量が、駆動コイル20に必要となる電流値よりも小さいため、この出力ポートから外部にトランジスタを働かせることにより、駆動コイル20に電流を流し込むという構成としている。

【0051】

ステップ203でのキー入力スキャンは、電源切りスイッチ26、スタートスイッチ27が接続されている入力ポートの値を読み込む動作を行うものであり、本実施例においては、前述の如くマイクロコンピュータを構成部品の点数削減のため、リレー駆動回路19と負荷駆動回路25の動作の両方を行うものとしていることから、電源切りスイッチ26、スタートスイッチ27の状態は、いずれもマイクロコンピュータ接続し、読み込ませている。

【0052】

なお、装置の設計によっては、さらに他のスイッチを接続し、それらについてもマイクロコンピュータで処理させるということも行われるものであり、その場合には、さらにスイッチの接続数を増し、またそれらの機能に必要なアルゴリズムを追加するものとなる。

【0053】

ステップ204にて、キー入力がされたかの判断がなされ、いずれかのキーが押されてスイッチがオンしているならばステップ205へ進み、またいずれのスイッチも押されておらず従ってすべてのスイッチがオフとなっているならば、再びステップ203に戻る。

【0054】

ステップ205にて、スタートスイッチ27が押されてオンとなった場合には、ステップ206へ進み駆動スタートを実行し、そうでない場合には、ステップ207でオフキーへ制御が移る。ここで、ステップ206では、インバータ装置が全自動式の電気洗濯機として動作するものであることから、洗濯、すすぎ、脱水に至るシーケンスを順次動作する。

【0055】

したがって、負荷駆動回路25に接続された、フォトサイリスタ23、24、さらにインバータ回路3に対して、それぞれオンオフ信号を順序よく出力するという動作をさせる。

【0056】

本実施例においては、いわゆるフラグ処理を行っていることから、一度ステップ206を通過させると、負荷駆動回路25として必要な上記の動作は、フラグを検知したルーチン側で対応が可能である。このため、一度ステップ206を通した後、ステップ203〜207までのループ処理を行い、キーの入力を受け付けている状態に保っていても、洗濯〜脱水のコースは順序よく実行される。

【0057】

ステップ207においては、電源切りスイッチ26が押されていてオン状態となっていた場合にはステップ208へ進み、リレー5をオフし、そうでない場合には、ステップ203に戻るループ処理がおこなわれる。

【0058】

なお、本実施例においては、マイクロコンピュータに接続されている入力のキースイッチは、電源切りスイッチ26と、スタートスイッチ27のみであることから、特にステップ207の判定は必要ではないが、本実施例では、ステップ207を設け、ノイズ等の影響を極力さけるという効果を上げている。

【0059】

ステップ208においては、ステップ202とは反対に、外付けしたトランジスタを介してリレー5の駆動コイル20への供給を遮断してオフとし、その後、ステップ209にてマイクロコンピュータとしての動作を終了する。

【0060】

したがって、リレー5の出力接点はオフとなり、コンデンサ14に蓄えられた電荷をスイッチング電源18が消費することから、スイッチング電源18の入力の直流電圧が低下し、やがてスイッチング電源18の発振動作は停止し、マイクロコンピュータの電源電圧もやがて低下することから、マイクロコンピュータはリセットがかかった状態となり、すなわち電源入りスイッチ16が押される前の状態にもどる。

【0061】

なお、本実施例においては、制御回路6にマイクロコンピュータを使用して構成しているが、特にマイクロコンピュータを使用することが絶対条件となるものではなく、例えばすべての機能をハードウェアによって構成することも可能であり、その場合にも本発明の効果を上げることができる。

【0062】

加えて、マイクロコンピュータの電源については、スイッチング電源18から出力されたまま用いずに、一旦例えば3端子レギュレータ37を使用して5Vの安定した電圧としているが、スイッチング電源18の出力を、例えばフライバック式コンバータのトランスからタップからファストリカバリダイオードの整流出力からそのまま供給してもよい。

【0063】

また、本実施例においては、インバータ回路3を3相6石の構成とし、その6石のスイッチング素子はいずれもIGBTとし、特に上側のスイッチング素子については、その駆動用の電源を下側のスイッチング素子のオン期間中に電解コンデンサに蓄えて利用するブートストラップ方式を用いたことから、結果的にスイッチング電源18の15.7Vの出力から上側のスイッチング素子の駆動電源が得られる構成となっているので、出力の数が少なくて済んでいる。

【0064】

しかし、ブートストラップを用いない場合には、上側のスイッチング素子のそれぞれに駆動用の直流電源が必要となるので、スイッチング電源18は、絶縁した例えば15V出力をさらに3系統持つものとする必要が発生する。

【0065】

その場合には、図2における高周波トランス29に、さらに巻線を3本巻き足し、各々にファストリカバリダイオードと電解コンデンサ等による整流回路を設け、フライバックの動作により、これらの電解コンデンサにもファストリカバリダイオードからの電流が供給されるようにすることにより、実現し得るものとなる。

【0066】

また、例えば装置の表示や操作のための回路部分をインバータ回路3とは、電気的に絶縁し、交流電源1からの外来ノイズに対する耐ノイズ性能を向上されたり、万一の故障時などにおける使用者の感電事故などの防止を行ない、より安全性の高い装置を実現しようとする場合などにおいても、同様に高周波トランス29に別巻線を施せばよく、その場合には巻数により出力電圧仕様を変化させることができる。したがって、それぞれの負荷に絶縁され、かつ最適な電圧が供給されるものとなる。

【0067】

なお、本実施例では、スイッチング電源18を使用しているが、特にスイッチング電源を用いるということは限定されるものとはならず、例えばドロップ抵抗により、コンデンサ14の直流電圧を15Vの直流電圧まで低下させて使用するものや、別付けのコンデンサのインピーダンスによってドロップを行わせて、低損失で直流電源を得る方式、または50Hzや60Hzの商用周波数にて動作する変圧器などを使用し、その入力を整流平滑回路2の入力などの交流電圧が、リレー5のオン状態の場合に得られる位置に接続された構成などであってもよい。

【0068】

また、スイッチング電源についても、本実施例ではフライバック式(ON−OFF式)のコンバータ方式によりスイッチング電源18が実現されている例を上げたものであるが、他の方式のものであってもよく、例えば自励式のフライバックコンバータ(RCC等)や、フォワード方式のコンバータ(フィードフォワードコンバータ、フォワードパスコンバータ、ON−ON形コンバータ)、共振形コンバータ、ブリッジ形(多石式)などであってもよく、あるいは例えば1石のスイッチング素子にリアクタ、フライホイルダイオードなどを使用して簡便に構成した、非絶縁の降圧チョッパ式などであってもよい。

【0069】

要するに、直流電圧を加えられて動作するものであれば、どのような構成についても、コンデンサ14からの直流電圧が利用でき、またいずれの方式のものであっても、入力される直流電圧の値が、スイッチング電源として動作することのできる最低値に達しない条件においては、スイッチング素子の駆動(オンオフ)が不可能となることから、出力電圧がほとんど得られず、最低値を越える条件においてはほぼ定格出力電圧値に近い電圧が得られることから、スイッチング電源としての入力電圧と出力電圧の関係は、図3に類似したものとなることから、これらの構成にあっても本実施例と同等の効果があるものとなる。

【0070】

本実施例においては、コンデンサ14から120〜140V程度の直流電源を供給することにより、スイッチング電源18を動作させているので、特に電気洗濯機の場合に必要となる耐トラッキング性能を確保することも比較的容易となるという効果を上げているものであるが、例えばコンデンサ13、14の直列回路の両端から280V程度の直流電圧を供給されて動作するスイッチング電源を使用してもよい。

【0071】

また、本実施例においては、整流平滑回路2は、コンデンサ13、14を用いた、一般に倍電圧整流と呼ばれる構成のものを使用しているが、特にこのような構成に限るものではない。例えば、4個のダイオードを用いたブリッジ整流器の出力に1個のコンデンサのみを接続した全波整流の構成であってもよく、また小電力のインバータ装置であるならば、半波整流のものであってもよい。

【0072】

倍電圧整流の構成とする場合にも、本実施例の2個のコンデンサの直列回路に対して、さらに並列コンデンサを接続する構成や、チョークコイルと並列に無極性のコンデンサを接続し、その並列共振回路の共振周波数を例えば交流電源1の周波数の3倍に相当する、150〜180Hz付近として電源高調波を軽減するというような構成とすることもあり得るが、それらの構成についてもすべて設計者の自由であってもよい。

【0073】

また、本実施例においては、チョークコイル15は、4個のダイオード8、9、10、11により構成された整流器12の入力の一方の端子に直列接続しているが、この位置に限定されるものではなく、例えば整流平滑回路が前述の全波整流の場合などには、ブリッジ接続された4個のダイオードによる整流器の出力端子の一方に直列に接続した上に、コンデンサを接続したものであってもよい。

【0074】

また、インバータ装置として一般によく使用されるノイズフィルタ回路を整流平滑回路の途中に挿入したものなどについても、本願の範囲となるものであり、例えばフェライトコアなどに、2本のコイルを巻いて構成したコモンモードのチョークコイルを交流電源1と整流平滑回路2との間に挿入したものや、コモンモードのチョークコイルを、チョークコイル15と、整流器12の間に接続したものであってもよく、さらにノーマルモードノイズ、コモンモードノイズを低減するためのライン−ライン間コンデンサ(Xコン)、ライン−アース間コンデンサ(Yコン)などを適宜接続したものであってもよい。

【0075】

また、本実施例においては、1本の銅線を鉄心に巻いて構成したチョークコイル15を使用したが、特にこのような構成に限定されるものでなく、例えば一般のコモンモードのチョークコイルと同様に、2本のコイルを1つの磁路に巻いて、往復の電流による起磁力が加算されるように接続したことにより、ノーマルモードのインダクタンスを有する構成と、鉄心については珪素鋼板を積層し、ギャップを設けることにより、インダクタンス値と電流重畳特性を最適な状態に調整した仕様のものを使用したものであってもよい。

【0076】

発明者らの測定によれば、このようなノーマルモードのチョークコイルを用い、かつコモンモードチョークコイルをノーマルモードのチョークコイルと整流器の間に接続し、さらにコモンモードチョークコイルの入力端子の部分にYコンを接続し、ノーマルモードのチョークコイルの入力および整流器の入力にはそれぞれXコンを接続した構成によって、効果的に雑音端子電圧を低減できることを確認している。

【0077】

図5は、本実施例における電動機4の詳細な構成図を示しており、電動機4は、直径173mmの固定子42と、直径108mmの回転子43によって構成している。固定子42は0.5mmの厚さの珪素鋼板を20mmの厚さにまで積層して構成した鉄心44の幅12mmのティース(歯)部分に巻線45a〜45lを設けて構成しており、巻線45a〜45lは、各0.6ミリ径のエナメル線を1本持ちで、300ターン巻いて構成している。さらにホールIC46、47、48を設けている。

【0078】

ホールIC46、47、48は、いずれも対向する永久磁石の表面がS極である場合にはハイを出力し、N極である場合にはローを出力するように構成している。

【0079】

回転子43は、磁路の一部であるバックヨークとして動作する厚さ3.2ミリメートルの鉄板をプレスして製造したカップ状の鉄心49と、鉄心49の表面に接着したパラレル配向の湿式のフェライト磁石を使用した永久磁石50a〜50hと、出力軸51とを有している。

【0080】

本実施例においては、永久磁石50a、50c、50e、50gについては、外側にN極がくるように着磁がなされ、永久磁石50b、50d、50f、50hについては、外側にS極がくるように着磁がなされている。

【0081】

なお、必要であれば、遠心力により永久磁石50a〜50hが飛び散ることを防ぐために、例えば熱収縮性のある樹脂チューブなどを回転子43に付加してもよく、また非磁性ステンレスの管を最外部に設け、堅牢な構成を実現したものであってもよい。

【0082】

また、本実施例においては、固定子42を外側に、回転子43を内側に配設したインナーロータ構成としているが、特にこのような構成にこだわるものではなく、反対に回転子を固定子の外側に設けたアウターロータ構成としてもよい。

【0083】

また、本実施例においては、運転中の騒音を低減するため、磁極の端部で固定子42と回転子43とのギャップが大となるような各永久磁石の形状としている。したがって、電気洗濯機として例えば早朝や深夜などにも洗濯ができるという高品位なものが得られる。

【0084】

巻線45a〜45lは、図6に示すように結線しており、図6に示すように、4つずつの巻線を直列に接続することにより、電機子巻線52、53、54を構成している。図6において、各巻線の黒丸印は極性を示し、各巻線の黒丸印がついている方から電流を流した場合に、各ティースの内側(回転子側)の面にN極が発生するように巻いている。

【0085】

このように、本実施例においては、電動機4はいわゆる直流ブラシレスモータとよばれるような回転子に永久磁石を有し、3相の電機子巻線を固定子に施したものを使用し、一方、インバータ回路3は、永久磁石の位置を例えばホールIC等の磁気センサにより検知しながら、3相6石のIGBTのオンオフを一般に120度通電と称されるような方法にて、順次切り換えていくことにより、永久磁石の磁束に対する巻線電流の直交性がほぼ常時保つという動作を行わせ、直流モータと同様に電動機4から回転パワーを取り出すことができるものとなっている。

【0086】

しかしながら、120度通電以外にも電動機に供給される電流の波形が、正弦波に近いものとなるように、インバータ回路の内部に存在するスイッチング素子をPWM制御するようなものであっても、さらには特にこのような直流ブラシレスモータに限定されるものではなく、例えばかご形の回転子を有するインダクションモータ、スイッチトリラクタンスモータ、ヒステリシスモータなどであってもよく、また3相にこだわるものでもなく、例えば2相などであってもよい。

【0087】

また電動機4は、例えば8極12スロットの固定子を有する構成などでもよいが、これとても特に限定が有るわけではなく、極数、スロット数、コイルピッチ、短節係数、分布係数などは電動機の設計により、自由に決めることができるものである。

【0088】

また、永久磁石をロータに使用した場合でも、その回転により発生する誘導起電力をインバータ回路で検知することにより、ホールIC等のセンサを使用することなく、直流モータとして動作させるセンサレス方式としてもよく、また同期モータとして動作させ、例えば電流値が常に最小となるような電圧値を探りながら電動機に供給されるようにしてセンサレス制御を行うもの、あるいは直軸電流がほぼ零となるように電動機に供給する電圧を変化させる同期モータとする構成であってもよい。

【0089】

たとえ、永久磁石を使用するにしても、その材質としてもフェライト系、希土類系など様々な材質が利用できるものであり、また回転子の内部に鉄心を埋め込んで設けることにより、リラクタンストルクを併用して高効率化などを図ったものであってもよい。

【0090】

つぎに、以上の構成において、図7を参照しながら動作について説明する。図7は、本実施例のインバータ装置の動作波形図を示したもので、図7(a)は電源入りスイッチ16のオンオフ状態、図7(b)はインバータ装置の入力電流、図7(c)はリレー5の出力接点のオンオフ状態、図7(d)はコンデンサ14の電圧VC1と、コンデンサ13、14の直列回路、すなわちインバータ回路3への入力電圧VC2の波形、図7(e)はスイッチング電源18の出力電圧を示している。

【0091】

図7にて、時刻t1において、使用者が電源入りスイッチ16を手で押したことによって、交流電源1からは、68Ω5Wの抵抗17を通して、コンデンサ13、14の充電が始まる。

【0092】

すなわち、例えば交流電源1の電圧の極性が上側がプラスの状態において、電源入りスイッチ16がオンした場合には、交流電源1の上側端子からチョークコイル2、整流器12内のダイオード8、コンデンサ13、電源入りスイッチ16、抵抗17を経て交流電源1の下側端子へと電流が流れ、また交流電源1の極性が逆となり、下側の電位が高電位となれば、交流電源1から抵抗17、電源入りスイッチ16、コンデンサ14、ダイオード9、チョークコイル15を経由して、交流電源1の上側端子に戻る経路で電流が流れる。

【0093】

したがって、この状態においては、抵抗17による電流制限作用が効くことから、そのピーク電流値としては、交流電源1のピーク値141Vを68Ωで除した値、すなわち2.1Aに制限され、コンデンサ13、14の充電が進めば、抵抗17の両端にかかる電圧値は減少し、後に述べるリレー5の作用により、上記以上の電流が流れることはない。したがって、電源入りスイッチ16は電流定格が小さいもので実現することができる。

【0094】

時刻t2において、コンデンサ14の電圧が40Vになり、スイッチング電源18の出力電圧が15Vに立ち上がり、固定されると、マイクロコンピュータにより構成されたリレー駆動回路19において、マイクロコンピュータがリセット状態から動作可能状態に移り、プログラムが動作を開始するものとなるが、ここで、マイクロコンピュータは、リセット解除後すぐにリレー5をオンとする命令を読み込むことから、時刻t2から約10ミリ秒後の時刻t3には、図7(c)に示すように、リレー5の出力接点は、オン状態となる。

【0095】

時刻t3においては、コンデンサ13、14には、それぞれ約42Vの電圧まで充電がなされている状態となっているので、リレー5がオンした場合には、チョークコイル15には、交流電源1のピーク位相において、99V(=141V−42V)の電圧印加となり、これによるインラッシュ電流が、リレー5の出力接点を通じて流れることになる。

【0096】

したがって、コンデンサ13、14の電荷が零の状態から、いきなりリレー5の出力接点がオンする場合に比較して、インラッシュ電流が軽減できるという効果を得ることができる。

【0097】

なお、チョークコイル15のインダクタンスについても、電流値が小さい範囲内であれば、磁気飽和の影響を低くすることができることから、結果的にインダクタンスによる減流効果もかなり効かせることができ、リレー5の出力接点、整流器のダイオード8、9、またコンデンサ13、14の各構成要素について、インラッシュ電流に対する信頼性の確保が容易に実現でき、低コスト、小形の装置としながらも、十分な信頼性を有する装置を実現することができる。

【0098】

また、交流電源1からのインラッシュ時の引き出し電流値も抑えられることから、交流電源1の負担も軽くなり、また交流電源1に接続された他の負荷への影響も低減することが可能となる。

【0099】

時刻t4においては、使用者が300ミリ秒間の押しボタン操作の後に手を離し、電源入りスイッチ16をオフとしているが、既に時刻t3において、リレー5の出力接点がオンしていることから、時刻t3以降については電源入りスイッチ16および抵抗17の直列回路で構成した起動回路7に流れる電流はほとんど零となり、電源入りスイッチ16がオフとなっても、リレー5の出力接点から整流平滑回路2を通してコンデンサ13、14、制御回路6およびインバータ回路3に電源が供給され、電源入りスイッチ16のオンオフは無関係となる。

【0100】

発明者らの設計によれば、スイッチング電源18は、時刻t1から50ミリ秒後に起動することができることから、押しボタン操作により電源入りスイッチ16がオンとされている期間は、150ミリ秒程度でも十分であり、よって使用者から見た応答性は十分のものとなる。

【0101】

本実施例においては、電気洗濯機として動作するものであるという関係上、リレー5の出力接点がオンされた後には、負荷駆動回路25により、給水弁22、排水弁21およびインバータ回路3をそれぞれ順次駆動することにより、洗濯、すすぎ、脱水の一連の行程を逐次制御し、一連の行程が終了した時点で、リレー駆動回路19はリレー5をオフにする。

【0102】

したがって、リレー5の出力接点がオフとなることにより、整流平滑回路2、インバータ回路3、制御回路6、排水弁21、給水弁22などのすべての構成要素に対して、交流電源1からの電力供給がなくなることから、リレー5がオフとなった後の電力消費をほとんど完全に零にすることができる。

【0103】

なお、ノイズフィルタ作用を持たせるために、ライン−ライン間のコンデンサ(Xコン)を用いて、リレー5の出力接点がオフとなった場合においても、交流電源1に接続された状態となるように構成した場合には、電源プラグを使用者が引き抜いた直後の感電事故の防止を行う目的から、例えば、Xコンと並列に100キロΩ程度の抵抗を接続することになるが、その場合にあっても、装置の待機電力を0.1Wというようなきわめて小さな値とすることができ、十分な省エネルギー効果をあげることができる。

【0104】

加えて、本実施例においては、電気洗濯機として動作している時間は、家庭用として使用する場合、日に1〜2時間程度以下となることから、その他の時間、すなわち待機時間における上記の各構成要素となる電子部品への電圧印加がないことから、耐久性の面についても、有利となるという効果もある。

【0105】

また、交流電源1から一旦整流平滑回路2を動作させて直流として使用していることにより、例えば日本国内のように、地域によって50Hzと60Hzのような電源の周波数が複数となる場合にあっても、同一の構成で両方の電源の周波数において、同等の性能を確保することができ、サイクルフリーという効果も得ることができる。

【0106】

(実施例2)

図8に示すように、制御回路55は、入力電圧検知手段56を有しており、その他の構成要素となるスイッチング電源18、リレー駆動回路19、負荷駆動回路25は、上記実施例1と同じ構成としている。

【0107】

入力電圧検知手段56は、例えばコンデンサ14の両端電圧から分圧のための抵抗器を2個直列に組み合わせて実現した分圧回路の出力と、基準電圧発生器との電圧値を入力してそれらの大小関係を比較する電圧比較器(コンパレータ)などで構成している。

【0108】

このような構成により、制御回路55は、入力電圧検知手段56の作用により、スイッチング電源18の入力となる直流電圧を検知し、その値が50Vを越えた場合に、スイッチング電源18に対して発振許可を行うことにより、スイッチング電源18が発振開始し、その結果15Vの直流電圧を出力するようにしており、スイッチング電源18への入力直流電圧値が50V以下の条件においては、入力電圧検知手段56はスイッチング電源18に対して発振禁止の信号を出力し、その状態においては、スイッチング電源18からの電圧出力は、ほぼ零となる構成となっている。

【0109】

図9は、本実施例における動作波形図を示したものである。図9(a)は電源入りスイッチ16のオンオフ状態、図9(b)はインバータ装置の入力電流、図9(c)はリレー5の出力接点のオンオフ状態、図9(d)はコンデンサ14の電圧VC1と、コンデンサ13、14の直列回路、すなわちインバータ回路3への入力電圧VC2の波形、図9(e)はスイッチング電源18の出力電圧を示し、図9(f)は入力電圧検知手段56の出力信号S1を示している。

【0110】

入力電圧検知手段56の出力信号S1がローの場合には、スイッチング電源18の発振禁止が行われ、ハイの場合に発振が許可される。よって、図9に示すように、時刻t2において、コンデンサ14の電圧値が50Vを越えた時点で、図9(f)に示すように、入力電圧検知手段56の出力信号S1がローからハイへ変化し、これによってスイッチング電源18の発振が開始される結果、図9(e)に示すように、スイッチング電源18の出力電圧の立ち上がりが行われる。その後の動作においては、上記実施例1の動作と同じである。

【0111】

したがって、本実施例においては、コンデンサ14からスイッチング電源18に入力される直流電圧を検知して、その値が50Vという一定値を越えるまでは、リレー5の出力接点をオフの状態と保つことができることから、リレー5の出力接点がオンされるのは、かならずコンデンサ14の電圧が50V以上の条件に限られるものとなる。

【0112】

したがって、リレー5がオンされた直後にリレー5の出力接点を通して流れるインラッシュ電流の値は、上記実施例1の場合よりも低く抑えることができる。また、上記実施例1の場合には、スイッチング電源18の発振開始電圧のばらつきによって、リレー5の出力接点がオンされる際のコンデンサ14の電圧値にもばらつきが生ずるが、本実施例においては、入力電圧検知手段56の特性ばらつきを抑えることが比較的容易に実現できることから、コンデンサ14の電圧が所定値以下の条件においてリレー5の接点がオンされる場合において発生する過大なインラッシュ電流の発生を確実に防止することができる。

【0113】

(実施例3)

図10に示すように、整流平滑回路57は、全波整流の構成としており、整流器12は、上記実施例1と同様に、4本のダイオード8、9、10、11をブリッジ接続で構成しているが、チョークコイル15は、整流器12の出力端子から直流電流が供給される位置に接続したDCLと称される作用を行わせるものとし、この出力には1800μFの静電容量を持った電解コンデンサ58を接続している。

【0114】

制御回路59は、100V60Hzの交流電源1とリレー5の出力接点を直列に接続した直列回路の両端から、並列に制御回路59の電源入力端子を接続している。なお、リレー5の出力接点の両端には、並列に起動回路7が接続されていて、起動回路7の構成は電源入りスイッチ16と抵抗17の直列回路により構成している点は、上記実施例1〜2と同じである。

【0115】

制御回路59内の電源回路60は、商用周波数で動作する電源トランス61、全波のブリッジ形の整流器62、1000μFの静電容量を有する電解コンデンサ64により構成しており、交流100Vから15Vの直流の出力電圧を得ている。他の構成は上記実施例1と同じである。

【0116】

上記構成において動作を説明する。使用者が押しボタンを押す前には、電源入りスイッチ16はオフの状態となっているために、交流電源1は電気的に切り離された状態となっている。

【0117】

ここで電源入りスイッチ16が使用者の押しボタン操作によりオンさせた場合には、コンデンサ58には、上記実施例1と同様に、起動回路7および整流平滑回路57を通じて交流電源1からの充電作用により、電圧値の上昇が行われ、整流平滑回路57の構成が、全波整流の構成をとっていることから、最終的に141Vの直流電圧に達する。

【0118】

しかしながら、本実施例では、整流平滑回路57として全波整流のものとするということがどうしても必要というものではなく、例えば図1に示したような倍電圧の整流を行うようなものであったとしても、効果としては何ら変化するものではなく問題はない。

【0119】

しかし、特に本実施例では、全波の整流構成を採用したことにより、図1に示した場合に対して、インバータ回路3を構成する、例えばIGBTなどにより実現されるパワースイッチング素子の電流定格が約2倍必要となるというデメリットがあるが、例えば電気洗濯機として動作するインバータ装置にあっては、直流電圧の値が最高で140V程度までの低電圧(倍電圧の構成の半分に相当)で済むことから、例えば耐トラッキング対策などの点においてメリットがある。

【0120】

同時に、制御回路59の電源回路61にも電源トランス62の一次側の端子間に対して交流の電圧が供給されることから、整流器63を介してコンデンサ64についても充電電流が流れ、電圧は時間と共に上昇する。

【0121】

ここで、トランス62の一次側の端子に印加される電圧は、交流電源1の電圧から、概ね抵抗17による電圧降下分が差し引かれた値となり、結果的に電源トランス62の一次側の電圧についても、徐々に上昇するものとなり、電源回路61の出力電圧、すなわちコンデンサ64の端子間電圧についても、電源トランス62のインピーダンス降下が小さいものを使用したとしても、一次電圧値が漸増することから、定常の15Vとなるまでに時間を要する点に関しては、結果的に実施例1と同様となる。

【0122】

リレー駆動回路19に供給される電圧が、定常値である15Vにまで立ち上がると、内蔵のマイクロコンピュータ(図1の場合に同様)が動作を開始し、リレー5に対してオンの信号を出力することから、リレー5の出力接点がオンされ、その後については、上記実施例1と同様の動作が行われる。

【0123】

なお、本実施例においては、電源トランス62を用いた構成で、電源回路61を構成しているが、電源トランス62を使用することに限るものではなく、交流電圧を印加して動作させるものであればよく、例えば、別途整流器を設けて一旦直流電圧に変換した後に、図1の説明で述べたような種々の構成で実現されるスイッチング電源を使用するようなものや、抵抗ドロップ、あるいはコンデンサドロップ(別途設けたコンデンサの交流におけるインピーダンス降下により、電圧降下を発生させて残りの電圧を出力として使用する構成)など、多様な構成により構成できるものであり、装置に要求される仕様に応じて、例えば低コスト、高効率、小形、耐久時間などの種々の条件により、適切な構成から選択することも可能となる。

【0124】

(実施例4)

図11に示すように、制御回路65は、電圧検知手段66を有しており、この電圧検知手段66は、分圧抵抗67、68、基準電圧源69、電圧比較器70により構成し、電圧比較器70は、コンデンサ13、14の直列回路の両端間の電圧VC2の値が120V以上となる状態には、リレー駆動回路19に対して出力信号S2がハイの信号を出力し、VC2<120Vの条件においては、ローを出力とするよう構成している。

【0125】

また、発光ダイオード71を電圧検知手段66の分圧抵抗67に直列に接続して、コンデンサ13、14に電圧がかかっている状態においては、コンデンサ13、14の電荷が発光ダイオード71と分圧抵抗67、68を通して流れ、光を発するように構成している。

【0126】

リレー駆動回路19は、出力信号S2がハイである場合には、スイッチング電源18からの出力が立ち上がっている状態の時には、リレー5をオンさせる動作が可能となり、逆にスイッチング電源18からの電源入力値が立ち上がっていなかったり、あるいは立ち上がっていても、出力信号S2がローである場合は、リレー5がオンされない構成となっている。

【0127】

なお、本実施例においては、電圧比較器70は集積回路(IC)で構成していて、その電源は、スイッチング電源18からの15V系の出力を接続して動作させている。他の構成は上記実施例1と同じである。

【0128】

図12は、本実施例の制御回路65に使用しているマイクロコンピュータのフローチャートを示したものであり、図4と比較して、ステップ201にてイニシャライズした後に、ステップ210にてVC2の電圧検知を行い、ステップ211にてVC2>Vsを判定し、VC2がVsを越える電圧値となるまではループ動作とし、VC2がVsを越えた状態となってから、ステップ202へ進み、リレー5をオンするようにしている。なお、本実施例では、Vs=150Vとしている。他の動作は、図4と同じである。

【0129】

したがって、マイクロコンピュータがリセット状態から解除されても、VC2>Vsの状態となるまで、抵抗17を通してのコンデンサ13、14の動作が継続され、その後VC2>Vsにてリレー5は、出力接点がオンとされる。

【0130】

図13は、本実施例の動作説明のための動作波形図であり、図13(a)は電源入りスイッチ16のオンオフ状態、図13(b)はインバータ装置の入力電流、図13(c)はリレー5の出力接点のオンオフ状態、図13(d)はコンデンサ14の電圧VC1と、コンデンサ13、14の直列回路、すなわちインバータ回路3への入力電圧VC2の波形、図13(e)はスイッチング電源18からの出力電圧、図13(f)は電圧検知手段66からのS2信号波形を示している。

【0131】

図13においては、コンデンサ14の電圧VC1が40Vになった時刻t2からスイッチング電源18の発振が開始され、出力は15Vにまで立ち上がる。リレー駆動回路19についても、その内蔵マイクロコンピュータがリセット状態から開放されて動作が可能な状態となる。

【0132】

しかしながら、本実施例においては、この時点においては、コンデンサ13、14の直列回路の両端間電圧VC2が150Vに達していないことから、電圧検知手段66からの出力信号S2がローとなり、リレー駆動回路19は、リレー5に対しては、オフのままの状態とする。

【0133】

時刻t3においては、VC2が150Vに達したことから、S2信号がローからハイとなり、リレー駆動回路19はリレー5をオンさせる。リレー5がオンされた後は、図7と同様に、インラッシュ電流がチョークコイル15を通じて流れるが、本実施例では、この時点では、既にVC2=150Vの条件となっていることから、インラッシュ電流値は、かなり抑えられた値となる。

【0134】

したがって、リレー5の出力接点の定格電流値、整流平滑回路2の耐インラッシュ電流仕様なども、上記実施例1よりさらに低減することが可能となり、また交流電源1の系統に対してインラッシュ電流が与える影響についても軽減することができる。

【0135】

リレー5の出力接点がオンとなった後の動作については、上記実施例1と同様であるが、特に本実施例においては、電圧検知手段66をインバータ回路3によって電動機4を駆動している期間中にも働かせ、電動機4の駆動中、すなわち洗濯中や脱水中においても、VC2が150Vを下回った場合においては、電圧検知手段66からローのS2信号がリレー駆動回路19に送られ、リレー駆動回路19はリレー5をオフとする構成としている。

【0136】

したがって、例えばコンデンサ13、14が経時変化等による劣化で、静電容量の低下を起こした場合、もしくはコンデンサ13、14内の端子部分とアルミフィルムの導通が不良となり、ほぼ完全にオープン状態となることもあり得るが、そのような場合には、インバータ回路3を運転した条件では、特に交流電源1の零電圧位相付近におけるVC2検知電圧が低下し、それが150V以下となった場合に、運転が停止されてリレー5もオフとすることから、仮に上記の不良が生じたままの状態において継続して使用された場合に発生する可能性がある、部品の発熱などや、インバータ回路3のピーク電流の増加などによる二次的な部品の破壊などについても防止することができ、より安全性の高い、電気洗濯機を実現することができる。

【0137】

また、リレー5の出力接点が接触不良となった場合や、リレー駆動回路19に故障を生じ、リレー5がオフ状態のままでインバータ回路3が運転された場合においては、仮にそのままの状態でインバータ回路3の運転が継続された場合には、数10ワット以上の電力が、インバータ回路3に供給され、その消費電流が抵抗17を通じて流れ続ける状態となることから、抵抗17の発熱が大となり、過熱、発煙、焼損にいたるものとなる。

【0138】

しかし、本実施例においては、常に電圧検知手段66が動作している構成となっていることから、上記の状態において発生する抵抗器17での電圧降下の増大を、VC1の低下により検知して、停止することができることから、抵抗17の焼損を防ぐことも可能となる。

【0139】

また、交流電源1を接続する際には、一般に電源コードが使用されるが、その途中で断線しかけているような場合には、抵抗が大となり電動機4を運転することにより、発熱が大きくなるが、本実施例においては、このような場合にあっても、電圧検知手段66からロー信号が出力され、リレー駆動回路19がリレー5をオフとすることから、電源コードの過熱、焼損などの危険を防ぐことも可能となるという効果もある。

【0140】

また、同様に本実施例においては、チョークコイル15に使用されている銅線が、水分などにより錆びて銅線径が細くなってきた場合、もしくは端子が接触不良となった場合などにおいても、抵抗値の増大により、やはりリレー5がオフとなり、よって過熱、焼損等を防止した安全な装置を実現することができる。

【0141】

なお、電圧検知手段66は、本実施例においては、所定値である150V以下の電圧であるときに、リレー駆動回路19からリレー5をオフする構成としているが、さらに交流電源1が高電圧となった場合にも、やはりリレー5をオフとする構成としてもよい。

【0142】

その場合には、例えば100V用として仕様が定められたインバータ装置に対して、誤って200Vの高電圧が印加された場合などについても、リレー5がオフとなって、構成部品の過電圧による破壊を防止することもできる。

【0143】

また、電動機4の回転中において、インバータ回路3から電動機4に逆トルクを生じさせるように電流を供給し、電磁的にブレーキをかけることもできるが、この場合、条件によっては、インバータ回路3からの回生電流が整流平滑回路2のコンデンサ13、14に逆流し、コンデンサ13、14、およびインバータ回路3の構成部品となるIGBT等のスイッチング素子に対しても過電圧がかかるなどの可能性もある。

【0144】

一般には、そのような条件では、コンデンサ13、14の両端に電力を吸収するための抵抗などを接続して、電動機4からの回生電力を吸収させることにより、所定値以下の電圧値に保たれるように接続を入り切りするという構成が追加されるが、その場合にあっても、例えば抵抗の断線などの故障により、回生電力の消費が行われなくなれば、当然VC2が上昇して過電圧となる。

【0145】

このような現象に対しても、電圧検知手段66により過電圧の検知を行ない、例えばインバータ回路3に対して停止信号を出力すれば、このような場合にも安全に対応することができる装置が実現しうるものとなる。

【0146】

なお、本実施例においては、電圧検知手段66は、倍電圧整流された出力電圧VC2を検知して出力信号S2を出力しているが、特にこのような構成に限定されるものではなく、倍電圧整流の構成としているとしても、例えばコンデンサ14の両端電VC1を検知して、所定値以上かどうかの信号を出力するものであってもよく、また倍電圧ではない全波の整流回路の構成をするものについても、その出力に接続される平滑目的のコンデンサの端子電圧を検知して、その値が所定値以上かどうかの信号が出力されるように構成することができる。

【0147】

また、本実施例では、スイッチング電源18を制御回路65に内蔵させ、その入力(直流電圧)をコンデンサ14から入力させているが、必ずしも、スイッチング電源18で構成する必要があるというものではなく、例えば図10に示したような電源トランスを使用したものとして、交流電源1とリレー5の出力接点との直列回路を含む回路と並列に電源トランスの入力を接続して、交流電圧により働かせるような構成としてもよい。

【0148】

加えて、本実施例においては、発光ダイオード71を設け、分圧抵抗67、68の直列回路の両端子間に約15V程度以上の電圧がかかっている場合において、光を発する構成としている。

【0149】

したがって、例えばインバータ装置の保守、点検の際に、サービスマンなどが触れる際に、交流電源1を接続している電源プラグを抜いた後に残留しているコンデンサ13、14の電荷による感電事故を防止することができ、また前述の残留の電荷を例えばドライバー等の工具で接触させ放電させた場合などにおいても、その放電経路に存在する回路が破壊されたりすることも防止することができる。

【0150】

すなわち、このような残留電荷を逃がす構成、もしくは残留電荷の存在を表示する機能を持たせようとした場合には、装置の待機電力が大きくなるという傾向があるが、本実施例によれば、分圧抵抗67、68による放電動作により残留電荷を安全に放電することができ、また残留電荷の存在を発光ダイオード71によってサービスマン等に表示することができ、その上リレー5の出力接点がオフとなった状態においては、これら放電回路、表示回路にも一切電力消費が発生しないものとすることができ、待機電力をほぼ完全に零とすることが可能となる。

【0151】

(実施例5)

図14に示すように、制御回路72は、タイマー手段73を有しており、タイマー手段73は、スイッチング電源18の15Vの出力電圧が立ち上がってから100ミリ秒後にリレー駆動回路19に対して出力信号S3をハイとして出力し、立ち上がってから100ミリ秒に満たない期間は、出力信号S3をローとして出力とするよう構成している。

【0152】

リレー駆動回路19は、スイッチング電源18からの出力が立ち上がっている状態で、出力信号S3がハイである場合に、リレー5をオンさせる動作を行い、スイッチング電源18からの電源入力値が立ち上がっていても、出力信号S3がローである期間は、リレー5がオンされずオフに保たれる構成となっている。

【0153】

図15は、本実施例の動作説明のための動作波形図であり、図15(a)は電源入りスイッチ16のオンオフ状態、図15(b)はインバータ装置の入力電流、図15(c)はリレー5の出力接点のオンオフ状態、図15(d)はコンデンサ14の電圧VC1とコンデンサ13、14の直列回路、すなわちインバータ回路3への入力電圧VC2の波形、図15(e)はスイッチング電源18からの出力電圧、図15(f)はタイマー手段73からの出力信号S2の波形を示している。

【0154】

図15においては、コンデンサ14の電圧が40Vになった時刻t2からスイッチング電源18の発振が開始され、出力は15Vにまで立ち上がり、リレー駆動回路19についても、その内蔵マイクロコンピュータがリセット状態から開放されて動作が可能な状態となる。

【0155】

しかしながら、この時点においては、タイマー手段73からの出力信号S3がスイッチング電源18の出力電圧が立ち上がってから後、100ミリ秒後にローからハイに変化するようになっており、100ミリ秒が経過するまでの期間は、出力信号S3はローとして出力されている。したがって、出力信号S3がローの期間中には、リレー駆動回路19はリレー5に対しては、オフのままの状態とする。

【0156】

時刻t3においては、100ミリ秒の期間が満了したことから出力信号S3がローからハイとなり、リレー駆動回路19は、リレー5をオンさせる。リレー5がオンされた後については、図7と同様に、インラッシュ電流がチョークコイル15を通じて流れるが、本実施例ではこの時点では、既にVC2=160Vの条件となっていることから、インラッシュ電流値は、かなり抑えられた値となる。

【0157】

したがって、リレー5の出力接点の定格電流値、整流平滑回路2の耐インラッシュ電流仕様なども、上記実施例1よりもさらに低減することが可能となり、また交流電源1の系統に対してインラッシュ電流が与える影響についても軽減することができる。

【0158】

なお、本実施例においては、タイマー手段73は、スイッチング電源18の出力電圧が立ち上がった時点でスターとして、100ミリ秒をカウントするものとしているが、特にこのような構成に限定しているものではなく、交流電源1の立ち上がりを検知しスタートするものなどであってもよく、またスイッチング電源についても、必ずしも使用しなければ構成することができなくなるというものではなく、例えば電源トランスを使用して交流電圧を入力し、動作させるような構成を用いてもよい。

【0159】

また、タイマー手段73は、リレー駆動回路19と独立して設けているように示しているが、現実的には1台のマイクロコンピュータを用いて、その電源電圧が4V以上に上昇した段階で、リセットICがマイクロコンピュータに対してリセットを解除する動作を行い、マイクロコンピュータはリセットが解除されてから例えば100ミリ秒間の待ち時間を設けて、その後リレー5に対してオンするように信号を出力するというような構成とすることが可能となるものであり、さらに負荷駆動回路やその他の回路、手段などもマイクロコンピュータを共用するような構成としてもよく、例えばインバータ回路3の制御も行わせる構成も可能である。

【0160】

そのような構成とした場合には、1個のマイクロコンピュータを有効に使用して装置を構成することができることから、部品点数を減らすことも可能となり、特に電気洗濯機として動作するインバータ装置を構成する場合においては、プリント配線板の必要面積を小とすることができ、防湿のためのポッティング材の使用量も少なくすることができることから、コストの低減についての効果が大いに期待できるものとなる。

【0161】

また、上記実施例1〜5においては、いずれも交流電源1は単相2線式のものを用い、リレー5の出力接点は、その一方の線をオンオフするように設けている。

【0162】

そのような構成においても、起動回路を1個設けておけば、インバータ回路の電圧安定化を行うためのコンデンサはある程度以上充電された状態となることから、その後リレーの出力接点がオンされた際には、いずれの出力接点にもインラッシュ電流の制限がかかるものとなることから、本発明の効果がそのまま期待できる。

【0163】

【発明の効果】

以上のように本発明の請求項1に記載の発明によれば、単相2線式の交流電源に接続し整流器とコンデンサとチョークコイルを有する整流平滑回路と、前記整流平滑回路の出力に接続したインバータ回路と、前記インバータ回路の出力に接続した電動機と、前記交流電源からコンデンサの間に前記交流電源の一方の線をオンオフする出力接点を設けたリレーと、前記リレーのオンオフを制御する制御回路と、電源入りスイッチと抵抗の直列回路により構成し前記リレーの出力接点間に並列に接続した起動回路とを備え、前記電源入りスイッチがオンされたとき、前記交流電源から前記起動回路を通じて電源を供給すると同時に前記コンデンサにも充電電流を供給し、前記制御回路は、前記リレーの出力接点をオンすることにより、前記交流電源から前記リレーの出力接点を通して電源を供給し、その後前記電源入りスイッチがオフとなっても前記リレーの出力接点を引き続きオンにし、前記インバータ回路に前記整流平滑回路を経て電力を供給するように構成したから、コンデンサによるインバータ回路の入力直流電圧の十分なリプル電圧の低減を行いつつも、電源入りスイッチおよびリレーに流れるインラッシュ電流を低減することができ、待機時の電力をほぼ零にでき、低コスト、小形のインバータ装置を実現することができる。

【0164】

また、請求項2に記載の発明によれば、制御回路は、コンデンサから直流電圧を供給されて動作するスイッチング電源を有するから、コンデンサをインバータ回路とスイッチング電源の入力直流電圧のリプル電圧の低減するために共通に動作させることができ、部品点数を低減することができる。

【0165】

また、請求項3に記載の発明によれば、スイッチング電源は、入力の直流電圧が一定値以上である場合に起動するよう構成したから、リレーの出力接点はコンデンサの端子電圧が一定値以上の条件の下でオンとなることから、リレーの出力接点がオンになった時に流れ込む電流は、すなわち交流電源の出力電圧に対するコンデンサの端子電圧の値が小となる分だけ低減させることができ、これによってリレーの出力接点の定格電流値を低減することができ、低価格、小形にできるとともに、信頼性を向上することができる。

【0166】

また、請求項4に記載の発明によれば、制御回路は、交流電源とリレーの出力接点の直列回路を含む回路に並列に接続し、交流電圧を供給されて動作するよう構成したから、制御回路に供給される交流電圧を例えば商用周波数の変圧器などを使用した構成で、低圧に変換する構成、あるいはスイッチング電源を使用して直流電源回路を構成するなど、回路構成としてきわめて広い範囲からの選択が可能となり、具体的な構成に応じて、低コスト、小形、軽量、高効率などの性能を実現することができる。

【0167】

また、請求項5に記載の発明によれば、制御回路は、コンデンサの電圧を検知する電圧検知手段を有し、コンデンサの電圧値が所定値以上である場合にリレーを駆動して、出力接点をオンするよう構成したから、リレーの出力接点がオンした直後に流れるインラッシュ電流の値に直接的に関係するコンデンサの電圧の値を検知して、オンタイミングが決定されることから、制御回路の電源供給構成を広い範囲から選択できる構成としながら、確実にリレーの出力接点に流れ込む電流定格の値を抑えることができる。

【0168】

また、請求項6に記載の発明によれば、制御回路は、電源が入力されてから所定時間後にリレーを駆動して、出力接点をオンするよう構成したから、比較的簡単な構成で、リレーの出力接点を通して流れ込むインラッシュ電流値をきわめて小さな値に抑えることができることから、特にリレーの電流定格、なかんずく接点のターンオン時のチャタリングまたはバウンシングなどと呼ばれる現象が起こる場合の接点への過電流の通電による品質劣化を十分に防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施例のインバータ装置を含む電気洗濯機の一部ブロック化した回路図

【図2】 同インバータ装置のスイッチング電源の回路図

【図3】 同インバータ装置のスイッチング電源の入出力電圧特性図

【図4】 同インバータ装置の要部動作フローチャート

【図5】 同インバータ装置に接続する電動機の一部切欠した平面図

【図6】 同インバータ装置に接続する電動機の内部結線図

【図7】 同インバータ装置の電源入りスイッチ操作後の要部動作波形図

【図8】 本発明の第2の実施例のインバータ装置を含む電気洗濯機の一部ブロック化した回路図

【図9】 同インバータ装置の電源入りスイッチ操作後の要部動作波形図

【図10】 本発明の第3の実施例のインバータ装置を含む電気洗濯機の一部ブロック化した回路図

【図11】 本発明の第4の実施例のインバータ装置を含む電気洗濯機の一部ブロック化した回路図

【図12】 同インバータ装置の要部動作フローチャート

【図13】 同インバータ装置の電源入りスイッチ操作後の要部動作波形図

【図14】 本発明の第5の実施例のインバータ装置を含む電気洗濯機の一部ブロック化した回路図

【図15】 同インバータ装置の電源入りスイッチ操作後の要部動作波形図

【符号の説明】

1 交流電源

2 整流平滑回路

3 インバータ回路

4 電動機

5 リレー

6 制御回路

7 起動回路

12 整流器

13 コンデンサ

14 コンデンサ

15 チョークコイル

16 電源入りスイッチ

17 抵抗

Claims (6)

- 単相2線式の交流電源に接続し整流器とコンデンサとチョークコイルを有する整流平滑回路と、前記整流平滑回路の出力に接続したインバータ回路と、前記インバータ回路の出力に接続した電動機と、前記交流電源からコンデンサの間に前記交流電源の一方の線をオンオフする出力接点を設けたリレーと、前記リレーのオンオフを制御する制御回路と、電源入りスイッチと抵抗の直列回路により構成し前記リレーの出力接点間に並列に接続した起動回路とを備え、前記電源入りスイッチがオンされたとき、前記交流電源から前記起動回路を通じて電源を供給すると同時に前記コンデンサにも充電電流を供給し、前記制御回路は、前記リレーの出力接点をオンすることにより、前記交流電源から前記リレーの出力接点を通して電源を供給し、その後前記電源入りスイッチがオフとなっても前記リレーの出力接点を引き続きオンにし、前記インバータ回路に前記整流平滑回路を経て電力を供給するように構成したインバータ装置。

- 制御回路は、コンデンサから直流電圧を供給されて動作するスイッチング電源を有する請求項1記載のインバータ装置。

- スイッチング電源は、入力の直流電圧が一定値以上である場合に起動するよう構成した請求項2記載のインバータ装置。

- 制御回路は、交流電源とリレーの出力接点の直列回路を含む回路に並列に接続し、交流電圧を供給されて動作するよう構成した請求項1記載のインバータ装置。

- 制御回路は、コンデンサの電圧を検知する電圧検知手段を有し、コンデンサの電圧値が所定値以上である場合にリレーを駆動して、出力接点をオンするよう構成した請求項1〜4のいずれか1項に記載のインバータ装置。

- 制御回路は、電源が入力されてから所定時間後にリレーを駆動して、出力接点をオンするよう構成した請求項1〜4のいずれか1項に記載のインバータ装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP11195398A JP3666240B2 (ja) | 1998-04-22 | 1998-04-22 | インバータ装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP11195398A JP3666240B2 (ja) | 1998-04-22 | 1998-04-22 | インバータ装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPH11308864A JPH11308864A (ja) | 1999-11-05 |

| JP3666240B2 true JP3666240B2 (ja) | 2005-06-29 |

Family

ID=14574305

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP11195398A Expired - Fee Related JP3666240B2 (ja) | 1998-04-22 | 1998-04-22 | インバータ装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3666240B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007184997A (ja) * | 2005-10-04 | 2007-07-19 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | インバータ装置 |

Families Citing this family (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4437031B2 (ja) * | 2003-11-28 | 2010-03-24 | パナソニック株式会社 | モータ、及びそれを用いた洗濯機 |

| JP2006340743A (ja) * | 2005-06-07 | 2006-12-21 | Hitachi Appliances Inc | 洗濯機およびdcブラシレスモータ |

| EP1821400A1 (en) * | 2006-02-17 | 2007-08-22 | Siemens Aktiengesellschaft | A system for providing three-phase current to an electric motor |

| JP4595844B2 (ja) * | 2006-03-14 | 2010-12-08 | パナソニック株式会社 | 電気洗濯機 |

| US8788853B2 (en) | 2011-08-24 | 2014-07-22 | General Electric Company | Method and apparatus for closing a pathway of a power supply circuit by configuring a door lock in locked position to pre-charge a motor drive |

-

1998

- 1998-04-22 JP JP11195398A patent/JP3666240B2/ja not_active Expired - Fee Related

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007184997A (ja) * | 2005-10-04 | 2007-07-19 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | インバータ装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JPH11308864A (ja) | 1999-11-05 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR101804713B1 (ko) | 직류 전원 장치, 전동기 구동 장치, 공기 조화기 및 냉장고 | |

| US6787931B2 (en) | Starter generator for internal combustion engine | |

| US9716455B2 (en) | Power conversion device and method of controlling the same | |

| WO2005025030A1 (ja) | 電源装置 | |

| JP4153586B2 (ja) | 空気調和機 | |

| JP3747637B2 (ja) | 電気洗濯機 | |

| JP3666240B2 (ja) | インバータ装置 | |

| EP2624411A2 (en) | Power supply apparatus of home appliance | |

| JPH09117183A (ja) | 動力発生装置 | |

| KR20060024970A (ko) | 단상 유도 전동기의 기동장치 | |

| JPH11215880A (ja) | 電気洗濯機 | |

| JP4595844B2 (ja) | 電気洗濯機 | |

| US6906490B2 (en) | Starting of switched reluctance generators | |

| WO2005062457A1 (en) | Three-wire reversing system | |

| JP4736155B2 (ja) | インバータ装置 | |

| JP3632450B2 (ja) | インバータ装置 | |

| JP3739165B2 (ja) | 洗濯機 | |

| KR20190010989A (ko) | 전력 변환 장치 및 이를 포함하는 공기 조화기 | |

| JP2002058254A (ja) | 空気調和機の電流検出回路 | |

| CN105846626B (zh) | 自激式车用发电机 | |

| JP3777804B2 (ja) | インバータ装置 | |

| JP2007184997A (ja) | インバータ装置 | |

| US20250055397A1 (en) | Brushless wound field synchronous machines | |

| JP2016059085A (ja) | モータの駆動装置およびこれを用いた電気機器 | |

| JPH07170776A (ja) | インバータの主回路電荷放電方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20050112 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20050118 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050215 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20050315 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20050328 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080415 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090415 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100415 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110415 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120415 Year of fee payment: 7 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130415 Year of fee payment: 8 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130415 Year of fee payment: 8 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140415 Year of fee payment: 9 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |