JP2019155284A - 固液分離装置 - Google Patents

固液分離装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2019155284A JP2019155284A JP2018046080A JP2018046080A JP2019155284A JP 2019155284 A JP2019155284 A JP 2019155284A JP 2018046080 A JP2018046080 A JP 2018046080A JP 2018046080 A JP2018046080 A JP 2018046080A JP 2019155284 A JP2019155284 A JP 2019155284A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- water

- solid

- treated

- liquid separation

- sludge blanket

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 72

- 238000000926 separation method Methods 0.000 title claims abstract description 58

- 239000007787 solid Substances 0.000 title claims abstract description 27

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 221

- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 81

- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 48

- 244000144992 flock Species 0.000 claims description 12

- 238000005352 clarification Methods 0.000 abstract description 15

- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 45

- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 39

- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 39

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 14

- 239000008394 flocculating agent Substances 0.000 description 12

- 238000000034 method Methods 0.000 description 12

- 229920000620 organic polymer Polymers 0.000 description 12

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 11

- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 10

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 9

- 230000008569 process Effects 0.000 description 8

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 7

- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 6

- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 6

- 239000000701 coagulant Substances 0.000 description 6

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 6

- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 5

- 238000002347 injection Methods 0.000 description 5

- 239000007924 injection Substances 0.000 description 5

- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 5

- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 5

- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 4

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 4

- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3

- 230000001112 coagulating effect Effects 0.000 description 3

- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 3

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3

- 229920002401 polyacrylamide Polymers 0.000 description 3

- 238000007790 scraping Methods 0.000 description 3

- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L Sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2

- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 2

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2

- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2

- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2

- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2

- 239000010815 organic waste Substances 0.000 description 2

- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2

- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2

- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 2

- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 2

- SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)ethanamine Chemical compound COC1=CC=C(C)C=C1CCN SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 2-Propenoic acid Natural products OC(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N Acrylamide Chemical compound NC(=O)C=C HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229920001661 Chitosan Polymers 0.000 description 1

- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M Methacrylate Chemical compound CC(=C)C([O-])=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 229920003171 Poly (ethylene oxide) Polymers 0.000 description 1

- 229920002873 Polyethylenimine Polymers 0.000 description 1

- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1

- 230000004931 aggregating effect Effects 0.000 description 1

- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1

- -1 aminoalkyl methacrylate Chemical compound 0.000 description 1

- 229920006318 anionic polymer Polymers 0.000 description 1

- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1

- 229920006317 cationic polymer Polymers 0.000 description 1

- 230000008859 change Effects 0.000 description 1

- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1

- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1

- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1

- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 1

- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1

- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1

- 238000010191 image analysis Methods 0.000 description 1

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1

- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 1

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1

- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1

- 239000003002 pH adjusting agent Substances 0.000 description 1

- 229920001495 poly(sodium acrylate) polymer Polymers 0.000 description 1

- 230000001376 precipitating effect Effects 0.000 description 1

- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1

- 238000010008 shearing Methods 0.000 description 1

- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1

- NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M sodium polyacrylate Chemical compound [Na+].[O-]C(=O)C=C NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Description

このような固液分離処理としては、排水に対して凝集剤を添加することで不純物である有機物や懸濁物質等を凝集沈殿させて分離する凝集沈殿を行う固液分離装置を用いた処理が挙げられる。例えば、被処理水を受け入れる内筒が沈殿槽内に配設されているフロックゾーン型(「スラッジブランケット型」や「フロックブランケット型」と呼ばれることもある)の凝集沈殿槽を備える固液分離装置が知られている。

すなわち、本発明は、以下の固液分離装置である。

本発明の固液分離装置は、スラッジブランケット部を有する固液分離装置において、水質検知部をスラッジブランケット部とスラッジブランケット部上方に形成される処理水からなる清澄層との界面近傍に設ける。これにより、固液分離装置における処理の悪化傾向を素早く検知することができ、処理水の水質を良好に維持するための対応が可能となる。

この特徴によれば、スラッジブランケット部における処理の悪化傾向をより高い精度で検知することが可能となる。

この特徴によれば、スラッジブランケット部における処理の悪化傾向を判断するための情報として、フロックの凝集状態に係る情報を得ることができる。

この特徴によれば、スラッジブランケット部と清澄層の界面の高さや界面状態に応じて、水質検知部を適切な位置に配置することができ、精度の高い検知が可能となる。

この特徴によれば、水質検知部によって得られた処理の悪化傾向に係る情報に基づき、スラッジブランケット部の状態を制御することで処理能力を向上させ、処理水の水質を良好に保つことができる。

この特徴によれば、スラッジブランケット部における処理能力を向上させることができ、処理水の水質を良好に保つことができる。

なお、以下の実施態様に記載する固液分離装置については、凝集沈殿装置を例として説明する。ただし、以下の実施態様は、本発明に係る固液分離装置を説明するために例示したものにすぎず、本発明に係る固液分離装置は、凝集沈殿装置に限定されるものではない。

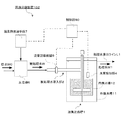

図1は、本発明の第1の実施態様の固液分離装置100の概略説明図である。

本実施態様に係る固液分離装置100は、いわゆるスラッジブランケット型と呼ばれる凝集沈殿槽を有している。一般に、スラッジブランケット型凝集沈殿槽は、槽内に上昇水流による凝集フロックの流動層を形成し、その流動槽内に新たに生成したフロックを通過させるものである。このとき、小さなフロックは流動層における大きなフロックに捕捉されて大きくなり、沈降速度が速まる。これにより、スラッジブランケット型凝集沈殿槽へ導入された被処理水は、処理水と汚泥に分離され、それぞれ槽外に排出される。以下、フロックは、凝集フロック、汚泥、固形物と称されることがある。

また、凝集沈殿槽1は、スラッジブランケット部3を通過することにより凝集したフロックが、スラッジブランケット部3の上端を越流し、凝集沈殿槽1の底部に沈殿して濃縮される濃縮部5を有し、濃縮部5に沈殿したフロック(汚泥)を系外に排出する汚泥排出ラインL2を設ける。なお、汚泥排出ラインL2には、汚泥を処理するための汚泥処理設備を設けるものとしてもよい。

凝集剤の具体例としては、例えば、無機凝集剤としては、硫酸バンドやPAC等のAl系無機凝集剤や、ポリ硫酸鉄等のFe系無機凝集剤が挙げられる。あるいは、NaOH、Ca(OH)2等のアルカリ又はH2SO4、HCl等の酸によるpH調整剤や、Ca、Al、Fe系化合物の添加や、酸化剤・還元剤の添加等により結晶を析出させるものとしてもよい。また、有機高分子凝集剤としては、ポリアミノアルキルメタクリレート、ポリエチレンイミン、ハロゲン化ポリジアリルアンモニウム、キトサン、尿素−ホルマリン樹脂等のカチオン性高分子凝集剤、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリアクリルアミド部分加水分解物、部分スルホメチル化ポリアクリルアミド、ポリ(2−アクリルアミド)−2−メチルプロパン硫酸塩等のアニオン性高分子凝集剤、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド等のノニオン性高分子凝集剤、アクリルアミドとアミノアルキルメタクリレートとアクリル酸ナトリウムの共重合体等の両性高分子凝集剤が挙げられる。

なお、分離された処理水W1は凝集沈殿槽1上部に設けられた処理水排出ラインL1から系外に排出される。また、スラッジブランケット部3の上端から越流した凝集フロックは、スラッジブランケット部3の下部に設けられる濃縮部5に沈降し、凝集沈殿槽1の底部に設けられた汚泥排出ラインL2を介して、系外に排出される。

水質としては、濁度、色度、水温、pH、有機物濃度等を測定対象とすることが挙げられる。また、測定対象を検出するための検出器としては、濁度計、色度計、水温計、pH計、COD計、BOD計、TOD計、TOC計等が挙げられる。

本実施態様における水質検知部4としては、処理状況に大きな影響を与えるスラッジブランケット部3におけるフロックの凝集状態についての情報を得るために、濁度を検出する濁度計を用いることが特に好ましい。なお、濁度計としては、表面散乱光方式、透過散乱光方式、透過散乱比較方式等による光学測定やカメラの映像を用いてフロックの凝集状態を解析する画像解析等に基づく検出器を用いることができる。

一方、スラッジブランケット部3の仮想境界層Kと清澄層Cの界面にほぼ接触させた状態で水質検知部4を配置すると、界面が少しでも揺らいだ場合、スラッジブランケット部3の仮想境界層Kに含まれる高濃度のフロックが直接水質検知部4の検出器に入ることが考えられる。このとき、検出器の測定可能範囲を超え、検知不能となる可能性が高い。したがって、スラッジブランケット部3の仮想境界層Kと清澄層Cの界面を基準として、高さ50mm以上上方の領域に水質検知部4を設置することが好ましい。また、スラッジブランケット部3における処理の悪化傾向を検知するという観点から、水質検知部4の設置の上限位置としては、スラッジブランケット部3の仮想境界層Kと清澄層Cの界面から高さ500mm以下の領域とすることが好ましい。

水質検知部4の高さ調整の手段としては、特に限定されない。例えば、水質検知部4として用いられる検出器に糸や鎖などの紐状の吊下支持具41を直接取り付ける、あるいは検出器を入れた透水性容器に吊下支持具41を取り付けるものとし、この吊下支持具41の長さを手動あるいは自動的に変更することで水質検知部4の高さを調節可能とすることなどが挙げられる。

また、本実施態様の凝集沈殿槽1にスラッジブランケット部3の仮想境界層Kと清澄層Cの界面を検出するための界面計を設け、界面計の測定結果に応じて、水質検知部4の高さを調整可能とするものとしてもよい(不図示)。これにより、精度の高い検出が可能となる。

図2は、本発明の第2の実施態様の固液分離装置101の概略説明図である。

本実施態様に係る固液分離装置101は、図2に示すように、第1の実施態様における凝集沈殿槽1の上流側に反応槽6を設け、反応槽6に凝集剤を添加する凝集剤添加手段7を備える。また、水質検知部4の測定結果に基づき、凝集剤添加手段7を制御する制御部8を設ける。

なお、本実施態様における固液分離装置101の構成のうち、第1の実施態様の固液分離装置100の構成と同じものについては、説明を省略する。

反応槽6は、1つ又は複数の槽からなるものとし、例えば、図2に示すように、第1反応槽61、第2反応槽62の2つの槽を設け、それぞれに凝集剤添加手段71、72を設けるものとする。このとき、第1反応槽61には、凝集剤添加手段71により無機凝集剤を添加する。一方、第2反応槽62には、凝集剤添加手段72により有機高分子凝集剤を添加する。これにより、凝集沈殿槽1に導入する被処理水W中に安定な凝集フロックを形成することが可能となる。

なお、反応槽6には、撹拌機などの撹拌機構を設けることとしてもよい。これにより、原水と凝集剤の混合効率を高め、凝集効果を向上させることが可能となる。

凝集剤の添加量を制御する手段は特に限定されない。例えば、凝集剤添加手段7に設けたバルブの開閉を制御するものなどが挙げられる。

図3は、本発明の第3の実施態様の固液分離装置102の概略説明図である。

本実施態様に係る固液分離装置102は、図3に示すように、第1の実施態様における凝集沈殿槽1の導入管21に流量調節機構9を設ける。また、水質検知部4の測定結果に基づき、流量調節機構9を制御する制御部80を設ける。

なお、本実施態様における固液分離装置102の構成のうち、第1の実施態様の固液分離装置100又は第2の実施態様の固液分離装置101の構成と同じものについては、説明を省略する。

Claims (6)

- 被処理水中の固形物を固液分離する固液分離装置であって、

導入された前記被処理水中の固形物を捕捉し、フロックとして成長させるフロック成長ゾーンと、前記フロック成長ゾーンより上方に形成される固形物と処理水とを分離する分離ゾーンとを有するスラッジブランケット部と、

前記処理水の水質を検知する水質検知部を備え、

前記水質検知部は、前記スラッジブランケット部と前記処理水との界面を基準とし、前記界面から前記処理水の水面までの鉛直方向高さの50%以下の領域に配置されることを特徴とする、固液分離装置。 - 前記水質検知部は、前記界面から50〜500mm上方の間に配置されることを特徴とする、請求項1に記載の固液分離装置。

- 前記水質検知部は濁度計であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の固液分離装置。

- 前記水質検知部は鉛直方向の高さが調節可能に配置されることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一項に記載の固液分離装置。

- 前記水質検知部で検知した結果を基に、前記スラッジブランケット部の状態を制御する制御部を設けることを特徴とする、請求項1〜4のいずれか一項に記載の固液分離装置。

- 前記制御部は、被処理水に添加する凝集剤の添加量又は被処理水の流量を制御することを特徴とする、請求項5に記載の固液分離装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018046080A JP7056824B2 (ja) | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 固液分離装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018046080A JP7056824B2 (ja) | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 固液分離装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2019155284A true JP2019155284A (ja) | 2019-09-19 |

| JP7056824B2 JP7056824B2 (ja) | 2022-04-19 |

Family

ID=67996706

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2018046080A Active JP7056824B2 (ja) | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 固液分離装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP7056824B2 (ja) |

Citations (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH02193219A (ja) * | 1989-01-23 | 1990-07-30 | Noda Tsushin Kk | 濁度表示装置 |

| JPH02261505A (ja) * | 1989-03-31 | 1990-10-24 | Ebara Infilco Co Ltd | 凝集沈澱処理装置の薬注制御方法 |

| JPH044096A (ja) * | 1990-04-19 | 1992-01-08 | Shinko Pantec Co Ltd | 上向流嫌気性廃水処理槽における微生物床界面の制御方法 |

| JPH0495866A (ja) * | 1990-08-10 | 1992-03-27 | Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd | 層変化検出法 |

| JP2000146947A (ja) * | 1998-11-06 | 2000-05-26 | Yokogawa Electric Corp | 水質管理システム |

| JP2002286528A (ja) * | 2001-03-23 | 2002-10-03 | Sumitomo Heavy Ind Ltd | 汚泥界面計測方法および汚泥界面計測装置 |

| JP2006205111A (ja) * | 2005-01-31 | 2006-08-10 | Kurita Water Ind Ltd | 汚泥性状診断装置 |

| WO2014171421A1 (ja) * | 2013-04-16 | 2014-10-23 | 住友重機械エンバイロメント株式会社 | 固液分離装置及び固液分離方法 |

| WO2015141375A1 (ja) * | 2014-03-20 | 2015-09-24 | 住友重機械エンバイロメント株式会社 | 凝集沈殿槽及び凝集沈殿システム |

-

2018

- 2018-03-13 JP JP2018046080A patent/JP7056824B2/ja active Active

Patent Citations (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH02193219A (ja) * | 1989-01-23 | 1990-07-30 | Noda Tsushin Kk | 濁度表示装置 |

| JPH02261505A (ja) * | 1989-03-31 | 1990-10-24 | Ebara Infilco Co Ltd | 凝集沈澱処理装置の薬注制御方法 |

| JPH044096A (ja) * | 1990-04-19 | 1992-01-08 | Shinko Pantec Co Ltd | 上向流嫌気性廃水処理槽における微生物床界面の制御方法 |

| JPH0495866A (ja) * | 1990-08-10 | 1992-03-27 | Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd | 層変化検出法 |

| JP2000146947A (ja) * | 1998-11-06 | 2000-05-26 | Yokogawa Electric Corp | 水質管理システム |

| JP2002286528A (ja) * | 2001-03-23 | 2002-10-03 | Sumitomo Heavy Ind Ltd | 汚泥界面計測方法および汚泥界面計測装置 |

| JP2006205111A (ja) * | 2005-01-31 | 2006-08-10 | Kurita Water Ind Ltd | 汚泥性状診断装置 |

| WO2014171421A1 (ja) * | 2013-04-16 | 2014-10-23 | 住友重機械エンバイロメント株式会社 | 固液分離装置及び固液分離方法 |

| WO2015141375A1 (ja) * | 2014-03-20 | 2015-09-24 | 住友重機械エンバイロメント株式会社 | 凝集沈殿槽及び凝集沈殿システム |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP7056824B2 (ja) | 2022-04-19 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6674260B2 (ja) | 凝集剤の注入率決定方法および凝集剤の注入率決定装置 | |

| JP2019089022A (ja) | 凝集剤注入制御装置、凝集剤注入制御方法及び凝集剤注入制御システム | |

| JP7074406B2 (ja) | 薬剤添加量制御装置及び薬剤添加量制御方法 | |

| JP2019055406A (ja) | 凝集沈殿制御装置、凝集沈殿制御方法及びコンピュータプログラム | |

| JP2010137115A (ja) | 凝集剤注入制御方法 | |

| KR20040067702A (ko) | 플록의 실시간 영상검출에 의한 정수처리장의 응집제투입량 자동제어 방법 | |

| AU2015316179B2 (en) | Measurement and treatment of fluid streams | |

| JP7265395B2 (ja) | 凝集沈殿処理装置及び凝集沈殿処理装置の運転方法 | |

| JP7056825B2 (ja) | 固液分離装置 | |

| JP5876719B2 (ja) | 急速攪拌強度の制御方法及びその制御装置 | |

| WO2016006419A1 (ja) | 凝集方法および凝集装置 | |

| JP2019155284A (ja) | 固液分離装置 | |

| JP6797718B2 (ja) | 凝集制御装置、凝集制御方法及び凝集制御システム | |

| JP5210948B2 (ja) | 浄水場の薬品注入制御方法 | |

| JP2019198806A (ja) | 水処理方法および水処理装置 | |

| JP7052184B2 (ja) | 固液分離装置 | |

| JP3905663B2 (ja) | 固液分離装置及び凝集条件決定方法 | |

| KR20140059557A (ko) | 응집제 주입량 조절수단을 구비한 수처리장치 및 응집제 주입량 조절방법 | |

| JP6762255B2 (ja) | 凝集沈殿処理装置、及び検出装置 | |

| JP2022119488A (ja) | 加圧浮上分離装置および加圧浮上分離装置の運転方法 | |

| JP2007319763A (ja) | 汚濁水浄化装置 | |

| JP7119658B2 (ja) | 有機物含有水の処理方法 | |

| JP2023076228A (ja) | 凝集沈殿処理方法、水処理方法、凝集沈殿装置、及び水処理装置 | |

| US20110240129A1 (en) | Thickener floccuant control by in-situ aggregate size analysis | |

| JP6334285B2 (ja) | 凝集状態検出方法、凝集状態制御方法、凝集状態検出装置及び凝集状態制御装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A625 | Written request for application examination (by other person) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A625 Effective date: 20201118 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20210810 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210824 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20211025 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20220308 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20220323 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 7056824 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |