JP2009088320A - 有機発光装置及びその製造方法 - Google Patents

有機発光装置及びその製造方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2009088320A JP2009088320A JP2007257248A JP2007257248A JP2009088320A JP 2009088320 A JP2009088320 A JP 2009088320A JP 2007257248 A JP2007257248 A JP 2007257248A JP 2007257248 A JP2007257248 A JP 2007257248A JP 2009088320 A JP2009088320 A JP 2009088320A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- organic

- organic light

- emitting device

- bank

- light emitting

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Withdrawn

Links

Images

Landscapes

- Electroluminescent Light Sources (AREA)

- Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

【課題】バンクの側壁部での短絡を低減し、歩留まりの向上を図ることができる有機発光装置を提供する。

【解決手段】基板101と、前記基板の上に形成されているバンク104と、前記バンクの間に形成されている有機発光素子と、を有し、前記有機発光素子は、前記基板の上に順に、第一電極102と、前記バンクの間に塗布によって形成されている有機機能層(ホール注入層103)と、発光層105と、第二電極107と、を有する有機発光装置において、前記バンクの側壁部106に形成されている前記有機機能層の抵抗率は、前記第一電極の上に形成されている前記有機機能層の抵抗率よりも高いことを特徴とする。

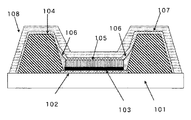

【選択図】図1

【解決手段】基板101と、前記基板の上に形成されているバンク104と、前記バンクの間に形成されている有機発光素子と、を有し、前記有機発光素子は、前記基板の上に順に、第一電極102と、前記バンクの間に塗布によって形成されている有機機能層(ホール注入層103)と、発光層105と、第二電極107と、を有する有機発光装置において、前記バンクの側壁部106に形成されている前記有機機能層の抵抗率は、前記第一電極の上に形成されている前記有機機能層の抵抗率よりも高いことを特徴とする。

【選択図】図1

Description

本発明は有機発光装置及びそれを用いた表示装置、並びに前記有機発光装置の製造方法に関するものである。

有機発光素子(有機EL素子)は、発光層にEL発光能をもつ有機低分子又は有機高分子で形成した素子であり、自己発光のため視野角が広く、耐衝撃性に優れるなど、ディスプレイ素子として理想的な特徴を有している。このため、各種の分野において研究、開発が進められている。

製造方法としては、真空蒸着法、印刷法、インクジェット法やディスペンス法などが広く研究されている。

この中で、インクジェット法やディスペンス法(非特許文献1)など溶剤に有機EL材料を溶解し塗布する製法においては、画素間を塗り分けするためにバンク構造が用いられてきた。

このバンク間にホール注入層として溶液を塗布して乾燥した後、発光層として異なる溶液を塗布して乾燥する工程がある。ホール注入材料は抵抗が低く、ホール注入層の塗布工程でバンクの側壁部に薄く付着したものが、その上に重ねて塗布される発光層に覆われず露出して残ることがある。次の工程で、電子注入層と陰極の金属を全面蒸着すると、前述した露出したホール注入層によって短絡電流が発生することがある。

このような問題を解決するために樹脂製のバンクの下に、絶縁性の材料で第二のバンクを形成し透明電極のエッジ部分に絶縁性の段差を設けて、短絡を防止する技術が開示されている(特許文献1)。

また、バンクと第一電極との間に隙間を設けて相互を絶縁する技術が開示されている(特許文献2)。

しかしながら前述した方法では、ホール注入層や発光層の液体材料のメニスカス(バンクの側壁部に形成される部分)の発生状態によって、バンクの側壁部で絶縁ができない場合があった。このため、有機EL素子の歩留まりの低下を招いていた。

本発明は、バンクの側壁部での短絡を低減し、歩留まりの向上を図ることができる有機発光装置及びそれを用いた表示装置、並びに前記有機発光装置の製造方法を提供することである。

上記課題を解決するための手段として、本発明は、

基板と、前記基板の上に形成されているバンクと、前記バンクの間に形成されている有機発光素子と、を有し、

前記有機発光素子は、前記基板の上に順に、第一電極と、前記バンクの間に塗布によって形成されている有機機能層と、発光層と、第二電極と、を有する有機発光装置において、

前記バンクの側壁部に形成されている前記有機機能層の抵抗率は、前記第一電極の上に形成されている前記有機機能層の抵抗率よりも高いことを特徴とする。

基板と、前記基板の上に形成されているバンクと、前記バンクの間に形成されている有機発光素子と、を有し、

前記有機発光素子は、前記基板の上に順に、第一電極と、前記バンクの間に塗布によって形成されている有機機能層と、発光層と、第二電極と、を有する有機発光装置において、

前記バンクの側壁部に形成されている前記有機機能層の抵抗率は、前記第一電極の上に形成されている前記有機機能層の抵抗率よりも高いことを特徴とする。

本発明によれば、バンクの側壁部での短絡を低減し、歩留まりの向上を図ることができる。

本発明に係る有機発光装置及びそれを用いた表示装置、並びに前記有機発光装置の製造方法の実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態では、ボトムエミッション構造の有機発光装置について説明しているが、もちろんトップエミッション構造でも適用できることは言うまでもない。

図1は本発明の有機発光装置における有機EL素子基板を例示した断面図である。図2〜図6は本発明の有機発光装置における有機EL素子基板の製造工程を例示した断面図である。

先ず、基板101上に第一電極として透明電極102をパターニングし、その両側に樹脂製のバンク104を形成する(図2、図3を参照)。基板101としては、ガラス、石英などのセラミック、透明樹脂などが用いられる。透明電極102としては、ITO、IZO、ZnOなどが用いられる。

バンク104によって形成された凹部の底面から露出する透明電極102上に、有機機能層材料を塗布してホール注入層103を形成し、その上に発光層105を形成する(図4を参照)。ホール注入層103としては、PEDOT/PSSなどのバンドギャップが広く仕事関数の大きな導電性樹脂膜が用いられる。発光層105としては、ポリフルオレン、フェニレンビニレンなどの共役系高分子などが用いられる。

このとき、図4に示すように、バンクの側壁部に沿って部分的にホール注入層103が露出している領域が存在し、上述したように当該領域において短絡が生じてしまう虞がある。

そこで、バンクの側壁部106のホール注入層103にエネルギー線を照射する。その結果、バンクの側壁部106のホール注入層103の抵抗率は、透明電極102上のホール注入層103の抵抗率よりも高くなる(図5を参照)。このとき、バンクの側壁部106のホール注入層103の抵抗率は7.0×105Ωcm以上であることが好ましい。

ちなみに、本実施形態では、発光層105を形成した後にエネルギー線を照射したので、バンクの側壁部106のホール注入層103及び発光層105が共に、不導体化した有機物で構成される(図6を参照)。このとき、バンクの側壁部106のホール注入層103及び発光層105だけを不導体化するのは困難なので、作製の都合上側壁部とその近傍平坦部の数ミクロンが不導体化される。

エネルギー線を照射する工程は、フォトマスクをアライメントした状態で、エネルギー線を照射して、バンクの側壁部106の有機層の構造を破壊して不導体化するものである。

エネルギー線は、紫外光や電子線、軟エックス線などが適用できる。照射エネルギーは、波長や有機層の吸収率によってそれぞれの最適値が存在する。

その後、発光層105上に、電子注入層(図示せず)と第二電極(陰極)107を形成する。電子注入層としては、CsCO3、LiFなどの仕事関数の小さな物質が用いられ、第二電極107としては、Al、Mg、Caなどの仕事関数の小さな金属が用いられる。

最後に、第二電極107上に保護膜108を形成すると、基板101と、前記基板101上に形成されているバンク104と、前記バンク104間に形成されている有機発光素子(有機EL素子)とを有する有機発光装置が完成する。

上記構成の有機発光装置は、バンク104に沿って第二電極107に電流が短絡するパスを無くすことが可能になる。そのため、発熱及び電力消費を抑制し、さらに輝度バラツキを抑え素子寿命を長くすることができる。また、画素欠陥が減ることによって作製される表示素子の表示品位も向上する。

さらに、この有機発光装置を複数有する表示装置を構成すると、上述した効果を享受することができる。

上記有機発光装置の製造方法は、バンク104に沿って第二電極107に電流が短絡するパスを無くするが可能になる。そのため歩留まりが向上する。さらに、紫外光照射による簡易な方法であるために、他の方法に比較して低コストで生産の信頼性を向上することができる。

<実施例1>

図1は本発明による有機発光装置の実施例を説明する。

図1は本発明による有機発光装置の実施例を説明する。

基板101として0.7mmのガラスを用いた。その上に画素駆動用の回路を形成し(図示せず)、駆動回路以外の開口部に画素電極としてITO膜102を100×150μmエリアで、100nmの厚さで堆積しパターニングした。

画素電極102を挟むようにポリイミドによるバンク104を3μmの高さで形成した。このバンク104間に、ホール注入層103として、PEDOT/PSS膜を30nmの厚さで堆積した。さらに発光層105としてポリパラフェニレンビニレン誘導体poly[2−methoxy,5−(2’−ethylhexoxy)−1,4−phenylen vinylene]を80nmの厚さで堆積した。

バンクの側壁部106のホール注入層材料と発光層材料の積層された有機層を不導体化した。この基板の全面に、電子注入層としてCsCO3を5nm、陰極107としてAlを150nmの厚さで堆積し、最後に保護膜108としてSiNx膜を3μmの厚さで堆積した。

完成した有機EL素子を外部駆動回路に接続して動作させたところ、発光効率は2lm/Wであった。

<比較例1>

実施例1とほぼ同様の構成としたが、バンクの側壁部の有機層の不導体化処理を行わなかった。この有機EL素子を外部駆動回路に接続して動作させたところ、発光効率は0.2lm/Wであった。このことから、バンクの側壁部のリークによって効率が低下していることが判った。

実施例1とほぼ同様の構成としたが、バンクの側壁部の有機層の不導体化処理を行わなかった。この有機EL素子を外部駆動回路に接続して動作させたところ、発光効率は0.2lm/Wであった。このことから、バンクの側壁部のリークによって効率が低下していることが判った。

<実施例2>

図2〜図6は、本発明による有機発光装置の製造工程を示したものである。

図2〜図6は、本発明による有機発光装置の製造工程を示したものである。

ガラス基板101上に駆動回路(図示せず)を形成した後、表示領域に画素電極としてパターニングされたITO膜102を形成した。このとき、画素電極サイズは100×150μmであった。画素数は140×170とした。

さらに感光性ポリイミド材料(東レ フォトニース(登録商標))からなるバンク104を形成した。

次にCF4ガスによりフッ素プラズマ処理を行うことでバンク104を撥液性にした後、UVオゾン処理をして画素電極部を親水性にした。

表示領域及び近接部分に、ディスペンス装置を用いてバンク104間にPEDOT/PSSを塗布し、200℃30分間ベークして30nmの厚さでホール注入層103を形成した。次に同様に、キシレンにポリ(3−アルキルチオフェン)poly[3−alkylthiophene]を1wt%溶かした溶液を滴下した。塗布後に150℃10分間ベークして100nmの厚さの発光層105を形成した。

フォトマスクをアライメントした状態で、紫外光を2J照射して、バンクの側壁部近傍の有機層を絶縁化して不導体層を形成した。

その後、真空蒸着装置を用いて電子注入層としてCs2CO3を3nm、陰極107としてAlを100nmの厚さで堆積した。

取り出し電極部分をステンレスの治具でマスクしてSiNからなる保護層108をCVD法により成膜した。CVDでの成膜方法は、材料ガスとして、NH3、SiH4、N2の混合ガスを成膜チャンバーに導入し、圧力100Pa、RFパワー100Wにて成膜を行った。膜厚が300nmとなったところで成膜を終了し保護層とした。

完成した有機EL素子を外部駆動回路に接続して動作させたところ、発光効率は1.8lm/Wで、画素欠陥は発生しなかった。

<比較例2>

実施例2での紫外光で有機層を破壊する工程で、図7のようにガラス上にPEDOT/PSS膜601を100nmの厚さで塗布した基板を隣接して配置し、有機EL素子基板と同時に紫外光を照射した。

実施例2での紫外光で有機層を破壊する工程で、図7のようにガラス上にPEDOT/PSS膜601を100nmの厚さで塗布した基板を隣接して配置し、有機EL素子基板と同時に紫外光を照射した。

このとき、PEDOT/PSS膜の抵抗値の変化と工程を最後まで流して完成した有機EL素子の効率を表したのが図8である。この図から、PEDOT/PSS膜の抵抗率が105Ωcm以上になると急激に発光効率が下がっているのが判った。抵抗率を105Ωcm以上にするのに必要な照射エネルギーは2J/cm2以上であった。

また、実施例2と同時に紫外光照射し測定した図7の形態のサンプルでは、膜の抵抗率は約106Ωcmであった。

<実施例3>

図9は、図1の有機EL素子をアクティブ駆動する場合の回路図として示したものである。ドライブトランジスタT1、スイッチングトランジスタT2、保持容量Ch、有機EL素子から構成される。有機EL素子部分に本発明による有機化合物材料が適用される。この画素をマトリックス状に配置したものが、図10に示すようなマトリックス回路となる。この回路は、ゲートドライバ、ソースドライバと接続され、駆動パルスを供給され、画像表示が行なわれる。

図9は、図1の有機EL素子をアクティブ駆動する場合の回路図として示したものである。ドライブトランジスタT1、スイッチングトランジスタT2、保持容量Ch、有機EL素子から構成される。有機EL素子部分に本発明による有機化合物材料が適用される。この画素をマトリックス状に配置したものが、図10に示すようなマトリックス回路となる。この回路は、ゲートドライバ、ソースドライバと接続され、駆動パルスを供給され、画像表示が行なわれる。

さらに、このマトリックス回路は、ガラスなどの基板上に形成された上、配線基板上にマウントされる。図11は、前記マトリックス回路が形成された有機ELパネル、ソースドライバ、ゲートドライバ、インターフェイスドライバなどが配置された、有機ELパネルモジュールの一例を示すものである。これにより、外部からのデジタル信号により、画像表示を行なうことが可能となる。

このような有機ELパネルは、一例として、図12に示すような携帯端末、テレビなどの表示装置に応用することが可能である。

101 基板

102 第一電極(画素電極)

103 ホール注入層

104 バンク

105 発光層

106 バンクの側壁部

107 第二電極(陰極)

108 保護膜

601 PEDOT/PSS膜(ホール注入層膜)

102 第一電極(画素電極)

103 ホール注入層

104 バンク

105 発光層

106 バンクの側壁部

107 第二電極(陰極)

108 保護膜

601 PEDOT/PSS膜(ホール注入層膜)

Claims (6)

- 基板と、前記基板の上に形成されているバンクと、前記バンクの間に形成されている有機発光素子と、を有し、

前記有機発光素子は、前記基板の上に順に、第一電極と、前記バンクの間に塗布によって形成されている有機機能層と、発光層と、第二電極と、を有する有機発光装置において、

前記バンクの側壁部に形成されている前記有機機能層の抵抗率は、前記第一電極の上に形成されている前記有機機能層の抵抗率よりも高いことを特徴とする有機発光装置。 - 前記バンクの側壁部に形成されている前記有機機能層の抵抗率は7.0×105Ωcm以上であることを特徴とする請求項1に記載の有機発光装置。

- 請求項1または請求項2に記載される有機発光装置を複数有することを特徴とする表示装置。

- 基板と、前記基板の上に形成されているバンクと、前記バンクの間に形成されている複数の有機発光素子と、を有し、

前記有機発光素子は、前記基板の上に順に、第一電極と、前記バンクの間に塗布によって形成されている有機機能層と、発光層と、第二電極と、を有する有機発光装置の製造方法において、

前記基板の上にバンクを形成する工程と、

前記バンクによって形成された凹部に前記有機機能層材料を塗布する工程と、

前記バンクの側壁部に形成された前記有機機能層にエネルギー線を照射する工程と、を有することを特徴とする有機発光装置の製造方法。 - 前記エネルギー線を照射する工程は、前記発光層を形成した後に行うことを特徴とする請求項4に記載の有機発光装置の製造方法。

- 前記エネルギー線は、紫外光であることを特徴とする請求項4または請求項5に記載の有機発光装置の製造方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007257248A JP2009088320A (ja) | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 有機発光装置及びその製造方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007257248A JP2009088320A (ja) | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 有機発光装置及びその製造方法 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009088320A true JP2009088320A (ja) | 2009-04-23 |

Family

ID=40661331

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2007257248A Withdrawn JP2009088320A (ja) | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 有機発光装置及びその製造方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2009088320A (ja) |

Cited By (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2011003592A (ja) * | 2009-06-16 | 2011-01-06 | Rohm Co Ltd | 有機el素子及びその製造方法 |

| JP2016063197A (ja) * | 2014-09-22 | 2016-04-25 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 表示装置、及び表示装置の製造方法 |

| US9324947B2 (en) | 2013-09-09 | 2016-04-26 | Japan Display Inc. | Organic electroluminescent display device and method of manufacturing the same |

| JP2016207486A (ja) * | 2015-04-23 | 2016-12-08 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 表示装置 |

| CN106941113A (zh) * | 2017-05-15 | 2017-07-11 | 京东方科技集团股份有限公司 | 一种oled显示面板及其制备方法、显示装置 |

| WO2019131145A1 (ja) * | 2017-12-26 | 2019-07-04 | 住友化学株式会社 | 電子デバイスの製造方法及び電子デバイス |

| US10903443B2 (en) | 2018-03-08 | 2021-01-26 | Japan Display Inc. | Organic EL display device |

| CN117545298A (zh) * | 2023-11-28 | 2024-02-09 | 惠科股份有限公司 | 显示面板及其制作方法和显示装置 |

-

2007

- 2007-10-01 JP JP2007257248A patent/JP2009088320A/ja not_active Withdrawn

Cited By (14)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2011003592A (ja) * | 2009-06-16 | 2011-01-06 | Rohm Co Ltd | 有機el素子及びその製造方法 |

| US9324947B2 (en) | 2013-09-09 | 2016-04-26 | Japan Display Inc. | Organic electroluminescent display device and method of manufacturing the same |

| US9515132B2 (en) | 2013-09-09 | 2016-12-06 | Japan Display Inc. | Organic electroluminescent display device and method of manufacturing the same |

| JP2016063197A (ja) * | 2014-09-22 | 2016-04-25 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 表示装置、及び表示装置の製造方法 |

| JP2016207486A (ja) * | 2015-04-23 | 2016-12-08 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 表示装置 |

| CN106941113B (zh) * | 2017-05-15 | 2020-04-21 | 京东方科技集团股份有限公司 | 一种oled显示面板及其制备方法、显示装置 |

| CN106941113A (zh) * | 2017-05-15 | 2017-07-11 | 京东方科技集团股份有限公司 | 一种oled显示面板及其制备方法、显示装置 |

| WO2019131145A1 (ja) * | 2017-12-26 | 2019-07-04 | 住友化学株式会社 | 電子デバイスの製造方法及び電子デバイス |

| JP2019114514A (ja) * | 2017-12-26 | 2019-07-11 | 住友化学株式会社 | 電子デバイスの製造方法及び電子デバイス |

| CN111567144A (zh) * | 2017-12-26 | 2020-08-21 | 住友化学株式会社 | 电子器件的制造方法及电子器件 |

| EP3735107A4 (en) * | 2017-12-26 | 2021-08-04 | Sumitomo Chemical Company, Limited | ELECTRONIC DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE PRODUCTION PROCESS |

| US10903443B2 (en) | 2018-03-08 | 2021-01-26 | Japan Display Inc. | Organic EL display device |

| CN117545298A (zh) * | 2023-11-28 | 2024-02-09 | 惠科股份有限公司 | 显示面板及其制作方法和显示装置 |

| CN117545298B (zh) * | 2023-11-28 | 2024-07-09 | 惠科股份有限公司 | 显示面板及其制作方法和显示装置 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| TWI231051B (en) | Electro-optical device and electronic apparatus | |

| US7777411B2 (en) | Light-emitting device, method of producing light-emitting device, exposure unit, and electronic device | |

| JP6098091B2 (ja) | 有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法 | |

| CN100379052C (zh) | 电致发光显示装置及其制造方法和电子仪器 | |

| JP2004310053A (ja) | 電気光学装置の製造方法、電気光学装置、電子機器 | |

| JP2009088320A (ja) | 有機発光装置及びその製造方法 | |

| KR20150003009A (ko) | 유기전계 발광소자 및 이의 제조 방법 | |

| JP2006253443A (ja) | 有機el装置、その製造方法および電子機器 | |

| CN1691850A (zh) | 有机el装置和有机el装置的制造方法以及电子机器 | |

| CN101647320A (zh) | 有机薄膜晶体管基板及其制造方法、以及图像显示面板及其制造方法 | |

| CN1286082C (zh) | 电光学装置、其制造方法及电子仪器 | |

| WO2010090298A1 (ja) | 表示装置用基板およびその製造方法 | |

| JP2011076759A (ja) | 有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法およびパッシベーション層成膜用マスク | |

| JP2013077460A (ja) | 有機elパネルの製造方法、有機elパネル及び有機elディスプレイ | |

| JP6064351B2 (ja) | 有機el装置およびその製造方法 | |

| US9034416B2 (en) | Method of fabricating organic electroluminescent display device | |

| JP5573478B2 (ja) | 有機el素子及びその製造方法 | |

| KR101123751B1 (ko) | 전자기기, 반도체장치 및 그의 제조방법 | |

| JP2014067599A (ja) | 有機elディスプレイの製造方法及び有機elディスプレイ | |

| JP2011048984A (ja) | 有機el素子及びその製造方法並びにその製造に用いるリペアシート | |

| JP2011071032A (ja) | 有機el素子並びにそのリペア方法及び製造方法 | |

| KR100706853B1 (ko) | 유기 일렉트로루미네선스 장치 및 이의 제조 방법 | |

| JP2013004188A (ja) | 有機el装置、及び電子機器 | |

| JP5982945B2 (ja) | 有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法 | |

| JP2007111646A (ja) | 膜形成方法及び電気光学装置の製造方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20101207 |