TWI614928B - 有機發光裝置 - Google Patents

有機發光裝置 Download PDFInfo

- Publication number

- TWI614928B TWI614928B TW102120635A TW102120635A TWI614928B TW I614928 B TWI614928 B TW I614928B TW 102120635 A TW102120635 A TW 102120635A TW 102120635 A TW102120635 A TW 102120635A TW I614928 B TWI614928 B TW I614928B

- Authority

- TW

- Taiwan

- Prior art keywords

- light

- group

- cathode

- emitting

- substituted

- Prior art date

Links

- 0 *C1CCCCC1 Chemical compound *C1CCCCC1 0.000 description 5

- SDFLTYHTFPTIGX-UHFFFAOYSA-N C[n]1c(cccc2)c2c2c1cccc2 Chemical compound C[n]1c(cccc2)c2c2c1cccc2 SDFLTYHTFPTIGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BODXNJXWEBCCQV-UHFFFAOYSA-N c(cc1)ccc1-[n]1c(-c(cc2)ccc2-c(cc2)cc3c2c(-c2c(cccc4)c4ccc2)c(cccc2)c2c3-c2cccc3c2cccc3)nc2c1cccc2 Chemical compound c(cc1)ccc1-[n]1c(-c(cc2)ccc2-c(cc2)cc3c2c(-c2c(cccc4)c4ccc2)c(cccc2)c2c3-c2cccc3c2cccc3)nc2c1cccc2 BODXNJXWEBCCQV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N c(cc1-c2cccc3cccc-4c23)cc2c1c-4ccc2 Chemical compound c(cc1-c2cccc3cccc-4c23)cc2c1c-4ccc2 CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N c1cc(ccc2c3nccc2)c3nc1 Chemical compound c1cc(ccc2c3nccc2)c3nc1 DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

Landscapes

- Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

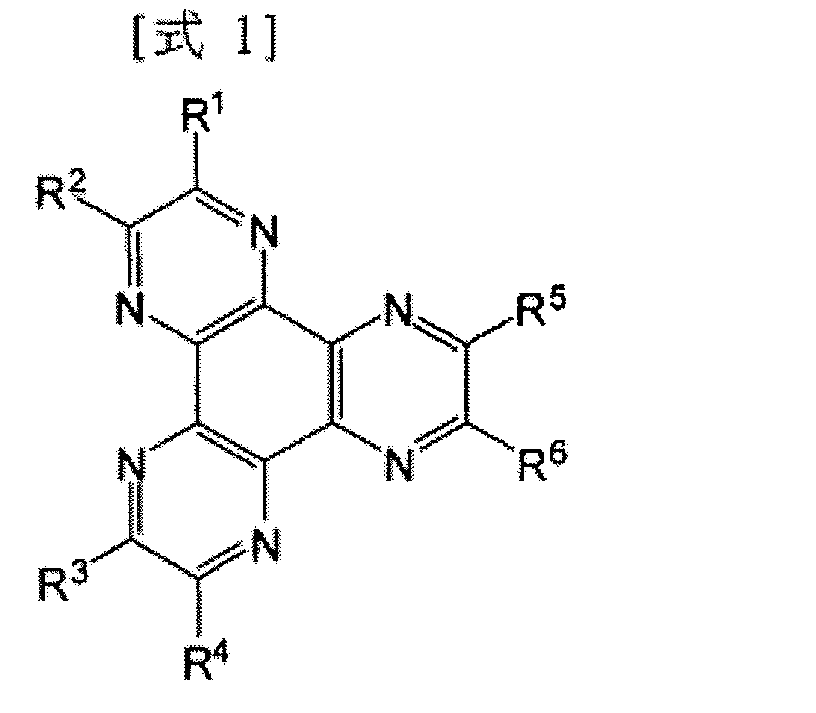

本發明係有關於一種有機發光裝置,且包括第一陰極;第二陰極;以及設於該第一陰極與該第二陰極之間之陽極,其中,第一發光單元係設於該第一陰極與該陽極之間,第二發光單元係設於該第二陰極與該陽極之間,且該第一發光單元與該第二發光單元係彼此並聯,該第一發光單元包括第一發光層,且包括如式1所示之化合物之有機材料層係設於該第一發光層與該陽極之間,該第二發光單元包括第二發光層,且包括如式1所示之化合物之有機材料層係設於該第二發光層與該陽極之間。

Description

本發明係關於一種有機發光裝置。

有機發光裝置透過將來自兩電極之電子與電洞注入至有機材料層中而使電流轉換為可見光。該有機發光裝置可具有包括兩層或以上之有機材料層之多層結構,舉例來說,該有機發光裝置除了發光層外,必要時可進一步包括一電子或電洞注入層、一電子或電洞阻擋層、或一電子或電洞傳輸層。

近來,該有機發光裝置已有多樣化之用途,並已積極地針對可改善該有機發光裝置之表現之材料加以研究。

本發明提供一種具有新穎性結構之有機發光裝置。

本發明之一示例性實施例包括:第一陰極;第二陰極;以及設於該第一陰極與該第二陰極之間之陽極,其中,第一發光單元係設於該第一陰極與該陽極之

間,第二發光單元係設於該第二陰極與該陽極之間,且該第一發光單元與該第二發光單元係彼此並聯,該第一發光單元包括第一發光層,且包括如下述式1所示之化合物之有機材料層係設於該第一發光層與該陽極之間,並且該第二發光單元包括第二發光層,且包括如下述式1所示之化合物之有機材料層係設於該第二發光層與該陽極之間。

於式1中,R1至R6係彼此相同或不同,且各自獨立為氫、鹵原子、腈基(-CN)、硝基(-NO2)、磺醯基(-SO2R)、亞碸(-SOR)、磺醯胺(-SO2NR)、磺酸酯(-SO3R)、三氟甲基(-CF3)、酯基(-COOR)、醯胺基(-CONHR或-CONRR')、一經取代或未經取代之直鏈或支鏈C1至C12烷氧基、一經取代或未經取代之直鏈或支鏈之C1至C12烷基、一經取代或未經取代之直鏈或支鏈之C2至C12烯基、一經取代或未經取代之芳族或非芳族雜環、一經取代或未經取代之芳基、一經取代或未經取代之單

-或二芳基胺、或一經取代或未經取代之芳烷基胺,其中R和R'係各自為一經取代或未經取代之C1至C60烷基、一經取代或未取代之芳基、或一經取代或未經取代之5-至7-員雜環。

根據本發明之有機發光裝置,藉由對稱地連接兩發光單元至陽極(其係一共用電極)之上方及下方而可應用於雙發光型有機發光裝置之中。此外,根據本發明之有機發光裝置,透過包括如式1所示之化合物於該有機材料層中,因而可使用具有各種功函數之電極材料。

圖1係根據相關技術之有機發光裝置之堆疊型結構示意圖。

圖2係根據本發明一示例性實施例之有機發光裝置之堆疊型結構示意圖。

圖3係根據本發明一示例性實施例之有機發光裝置之堆疊型結構示意圖。

於下文中,本發明所列舉之實施例將詳細地加以說明。

一般而言,相關技術中的有機發光裝置具有光僅由單一方向發出之結構。於該結構中,當陽極與陰極作為透明

電極使用時可實現雙發光型有機發光裝置。但光線由兩側發出將導致裝置亮度會比單一側之亮度減少一半的現象發生。

此外,下圖1中係根據相關技術之有機發光裝置之堆疊型結構示意圖。具體而言,相關技術之有機發光裝置可包括陽極、陰極、以及包括一發光層之有機材料層設於陽極與陰極之間。特別是,相關技術之有機發光裝置可於有機材料層中包括兩發光層以發出白光,但由於發光層之波長之空腔長度彼此不同,且由其中兩側所發出的光的顏色可彼此不同,因而具有難以實現所欲顏色的問題。

因此,於本發明中,引入將垂直方向上並聯的兩個或以上之發光單元之結構,且特別是,已針對有機發光裝置中,藉由利用陽極作為共用電極而進一步簡化其中之電極結構進行研製。

根據本發明一示例性實施例之有機發光裝置包括:第一陰極;第二陰極;以及設於該第一陰極與該第二陰極之間之陽極,其中,第一發光單元係設於該第一陰極與該陽極之間,第二發光單元係設於該第二陰極與該陽極之間,且該第一發光單元與該第二發光單元係彼此並聯,該第一發光單元包括第一發光層,且包括如式1所示之化合物之有機材料層係設於該第一發光層與該陽極之間,並且該第二發光單元包括第二發光層,且包括如式1所示之化合物之有機材料層係設於該第二發光層與該陽極之間。

於本發明中,該至少一包括如式1所示之化合物之

有機材料層係與陽極接觸。此外,設於該第一發光層與該陽極之間之該包括如式1所示之化合物之有機材料層,以及設於該第二發光層與該陽極之間之該包括如式1所示之化合物之有機材料層,均可與陽極接觸。

於本發明中,式1之化合物可舉例為如下式1-1置1-6之化合物,但並不限於此。

式1之其他實例、或合成方法以及各種特性已描述於美國專利申請號2002-0158242以及美國專利號6,436,559與4,780,536之中,且上述文件中所有內容已併入本案發明中。

於下文中,將詳細地描述組成根據本發明一示例性實施例之有機發光裝置之每一層。下述每一層之材料可為單一材料或是兩種或以上之材料之組成。

於本發明中,n型意指n型半導體特性。換言之,一n型半導體係一具有電子於LUMO能階注入或傳輸之特性之有機材料層,且該有機材料層具有電子遷移率高於電洞遷移率之材料之特性。反之,p型意指p型半導體特性。換言之,一p型半導體係一具有電洞於最高佔據分子軌道(HOMO)能階注入或傳輸之特性之有機材料層,且該有機材料層具有電洞遷移率高於電子遷移率之材料之特性。於本發明中,「一有機材料層其於HOMO能階傳輸電荷」與p型有機材料層可具有同樣的意義;且「一有機材料層其於LUMO能階傳輸電荷」與n型有機材料層可具有同樣的意

義。

於本發明中,能階指的是能量的大小。據此,即使當能階以由真空度之負方向(negative(-)direction)表示時,該能階被解釋為相對於能量值之一絕對值。舉例來說,該HOMO能階指的是由未佔據能階(vacuum level)至最高佔據分子軌道之距離。並且,該LUMO能階指的是由未佔據能階(vacuum level)至最低未佔據分子軌道之距離。

於本發明中,電荷指的是電子或電洞。

陽極

陽極包括金屬、金屬氧化物、或傳導性聚合物。該傳導性聚合物可包括導電性聚合物。舉例來說,陽極可具有功函數值約為3.5eV至約5.5eV。傳導材料之實例包括碳、鋁、釩(vanadium)、鉻、銅、鋅、銀、金、其他金屬、或其合金;氧化鋅、氧化銦、氧化錫、銦錫氧化物(ITO)、以及其他類似金屬氧化物;氧化物與金屬之混合物,如ZnO:Al及SnO2:Sb,以及類似者。關於作為陽極之材料,可使用透明或不透明的材料。於光朝陽極方向發射之結構之情況下,可形成透明之陽極。在此,只要具備由有機發光層所發射之光可被傳遞之充分的透明度即可,且該光之透射率並無特別限制。

特別是,本發明有機發光裝置可透過包括該陽極做為一共用電極,以更有效地應用於雙發光型有機發光裝置。

於本發明中,p型有機材料層可各自設於第一

發光層或該第二發光層與陽極之間。該p型有機材料層可為一電洞注入層(HIL)或一電洞傳輸層(HTL)。

關於p型有機材料層之材料,可使用芳基胺化合物。關於芳基胺化合物之實例,其係如下式2之化合物。

於式2中,Ar1、Ar2、及Ar3各自獨立為氫或烴基(hydrocarbon group),Ar1、Ar2、及Ar3至少一者可包括一芳族烴取代基,且各自之取代基可彼此相同或可由不同取代基所組成。

式2之具體實例包括如下之化學式,且本發明所述之示例性實施例並不總限於此。

該p型有機材料層異於相關技術中以p型摻雜物摻雜之有機材料之具有p型半導體特性之層。該p型有機材料層藉由p型摻雜物並未展現p型半導體特性,然而該p型有機材料層本身包括一具有p型半導體特性之有機材料。

發光層(EML)

由於電洞傳輸與電子傳輸同時發生於本發明之第一發光層與第二發光層中,該第一發光層與該第二發光層可同時具有n型特性與p型特性。方便起見,當電子傳輸比電洞傳輸快時,發光層可被定義為一n型發光層;而當電洞傳輸比電子傳輸快時,發光層可被定義為一p型發光層。

n型發光層包括:三-(8-羥基喹啉)鋁(Alq3);8-羥基喹啉鈹(BAlq);苯并噁唑類化合物(benzoxazole-based compound);苯並噻唑類化合物(benzthiazole-based compound)或苯並咪唑類化合物(benzimidazole-based compound);聚芴類化合物(polyfluorene-based compound);矽雜環戊二烯類化合物(sila cyclopentadiene(silole)-based

compound)、及類似者,但本發明不限於此。

p型發光層包括:咔唑類化合物(carbazole-based compound);蒽類化合物(anthracene-based compound);聚苯基乙烯類聚合物(polyphenylenevinylene (PPV)-based polymer);或螺環化合物(spiro compound)、及類似者,但本發明並不限於此。

電子傳輸層(ETL)與電洞傳輸層(EIL)

於本發明中,n型有機材料層可分別設於該第一發光層或該第二發光層與陰極之間。該n型有機材料層可為一電子注入層(EIL),或一電子傳輸層(ETL)。

該用於n型有機材料層之材料較佳為具有高電子遷移率之材料以傳輸電子。電子傳輸層包括:三-(8-羥基喹啉)鋁(Alq3);一包括Alq3結構之有機化合物;一羥基黃銅-金屬複合物(hydroxyflavone-metal complex);或一矽雜環戊二烯類化合物(sila cyclopentadiene(silole)-based compound);以其類似者,然而並不限於此。

此外,作為n型有機材料層之材料,可利用習知用於n型有機材料層之材料作為電子注入或傳輸材料。舉例來說,可使用如下所述之材料,但並不限於此。譬如,關於n型有機材料層之材料之具體實例,可使用具有選自由下列官能基之化合物:咪唑基(imidazole group)、噁唑基(oxazole group)、噻唑基(thiazole group)、喹啉基(quinoline group)及菲咯啉基(phenanthroline group)。

具有選自由咪唑基、噁唑基、噻唑基之化合物

之具體實例係如下式3或4之化合物。

於式3中,R1至R4可彼此相同或不同,且各自獨立為氫;一C1至C30烷基,其係經一或以上之基團取代或未經取代,該基團選自由:鹵素、氨基(amino group)、腈基(nitrile group)、硝基(nitro group)、C1至C30烷基、C2至C30烯基、C1至C30烷氧基、C3至C30環烷基、C3至C30雜環烷基、C5至C30芳基、以及C2至C30雜芳基所組成之群組;一C3至C30環烷基,其係經一或以上之基團取代或未經取代,該基團選自由:鹵素、氨基、腈基、硝基、C1至C30烷基、C2至C30烯基、C1至C30烷氧基、C3至C30環烷基、C3至C30雜環烷基、C5至C30芳基、以及C2至C30雜芳基所組成之群組;一C5至C30芳基,其係經一或以上之基團取代或未經取代,該基團選自由:鹵素、氨基、腈基、硝基、C1至C30烷基、C2至C30烯基、C1至C30烷氧基、C3至C30環烷基、C3至C30雜環烷基、C5至C30芳基、以及C2至C30雜芳基所組成之群組;或一C2至C30雜芳基,其係經一或以上之基團取代或未經取代,該基團選自由:鹵素、氨基、腈基、硝基、C1至C30烷基、C2至C30烯基、C1至C30烷氧基、C3至C30環烷基、C3至C30雜

環烷基、C5至C30芳基、以及C2至C30雜芳基所組成之群組;且可形成一脂肪族、芳族、脂肪族雜環、或芳族雜環縮合環或一螺環鍵結合相鄰基團;Ar1係氫原子、經取代或未經取代之芳族環、或一經取代或未經取代之芳族雜環;X係O、S、或NRa;且Ra可為氫、一C1至C7脂肪族烴、一芳族環、或一芳族雜環。

於式4中,X係O、S、NRb、或一C1至C7二價烴基;A、D、及Rb係各自為氫、腈基(-CN)、硝基(-NO2)、一C1至C24烷基、一經取代之芳族環,其包括C5至C20芳族環或雜原子、鹵素、或伸烷基或一包括雜原子之伸烷基,其可與相鄰之環結合而形成稠環;A及D可彼此相連以形成芳族環或雜芳環;當n為2或以上時,B係經取代或未經取代之伸烷基或亞芳基,其共軛或非共軛地連接複數雜環以作為連接單元,且當n為1時,B係一經取代或未經取代之烷基或芳基;且n係從1至8之整數。

化學式3之化合物之實例包括韓國專利申請公

開號2003-006773中已知的化合物;化學式4之化合物之實例亦包括美國專利號5,645,948及WO05/097756中所描述之化合物。上述文件中所有內容均已併入本發明說明書中。

具體而言,式3之化合物亦包括如下式5之化合物。

於式5中,R5至R7係彼此相同或不同,且各自獨立為氫、一C1至C20脂族烴、一芳族環、一芳族雜環、或一脂肪族或芳族稠環;Ar係一直接鍵結、一芳族環或一芳族雜環;X係O、S、或NRa;且Ra係一氫原子、一C1至C7脂族烴、一芳族環、或一芳族雜環;然而,排除R5及R6同時為氫的情況。

此外,式4之化合物亦包括如下式6之化合物。

於式6中,Z係O、S、或NRb;且R8及Rb係氫、一C1至C24烷基、一經取代之芳族環,其包括一C5至C20芳族環或一雜原子、一鹵素、或一伸烷基或包括雜原子可與苯並唑(benzazole)環結合形成一稠環之一伸烷基;當n為2或以上時,B係伸烷基、亞芳基、一經取代之伸烷基、或一經取代之亞芳基,其共軛或非共軛地連接苯並唑環作為一連接單元,當n為1時,B係一經取代或未經取代之烷基或芳基;且n係一由1至8之整數。

具有喹啉基之化合物之實例包括如下列化學式7至13所示之化合物。

於式7至式13中,n係一由0至9之整數,且m係一2或以上之整數,R9係選自由:具有氫之環狀結構;烷基,如甲基及乙基;環烷基,如環己基及降冰片基(norbornyl);芳烷基(aralkyl group),如芐基(benzyl group);烯基,如乙烯基(vinyl group)及烯丙基(allyl group);環烯基(cycloalkenyl group),如環戊二烯基(cyclopentadienyl group)及環己烯基(cyclohexenyl group);烷氧基,如甲氧基

(methoxy group);烷硫基(alkylthio group),其中烷氧基之醚鍵之氧原子係經硫原子所取代;芳基醚基(aryl ether group),如苯氧基(phenoxy group);芳基硫醚基(aryl thioether group),其中芳醚基之醚鍵之氧原子係經硫原子所取代;芳基,如苯基(phenyl group)、萘基(naphthyl group)、以及聯苯基(biphenyl group);雜環基(heterocyclic group),如呋喃基(furyl group)、噻吩基(thienyl group)、噁唑基(oxazolyl group)、吡啶基(pryridyl group)、喹啉基(quinolyl group)、以及咔唑基(carbazolyl group);鹵素;氰基(cyano group);醛基(aldehyde group);羰基(carbonyl group);羧基(carboxyl group);酯基(ester group);氨基甲醯基(carbamoyl group);氨基(amino group);硝基(nitro group);矽烷基(silyl group),如三甲基甲矽烷基(trimethylsilyl group);矽氧烷基(siloxanyl group),其係一通過醚鍵而具有矽之基團;以及一相鄰之取代基;且該取代基可經取代或未經取代,且當n為2時,該些取代基可彼此相同或不同;且Y係一二價或以上基團之R9基團。

化學式7至13之化合物已描述於韓國專利申請公開號2007-0118711中,且該文件之內容全部併入本發明中作為參考。

具有菲咯啉基(phenanthroline group)之化合物包括如下列式14至24之化合物,但並不限於此。

於式14至17中,m係1或以上之整數,n及p係整數,且n+p係8或以下,當m係1時,R10及R11係選自由:具有氫之環狀結構;烷基如甲基及乙基;環烷基如環己基及降冰片基

(norbornyl);芳烷基(aralkyl group),如芐基(benzyl group);烯基,如乙烯基(vinyl group)及烯丙基(allyl group);環烯基(cycloalkenyl group)如環戊二烯基(cyclopentadienyl group)及環己烯基(cyclohexenyl group);烷氧基,如甲氧基(methoxy group);烷硫基(alkylthio group),其中烷氧基之醚鍵之氧原子係經硫原子所取代;芳基醚基(aryl ether group),如苯氧基(phenoxy group);芳基硫醚基(aryl thioether group),其中芳醚基之醚鍵之氧原子係經硫原子所取代;芳基,如苯基(phenyl group)、萘基(naphthyl group)、以及聯苯基(biphenyl group);雜環基(heterocyclic group),如呋喃基(furyl group)、噻吩基(thienyl group)、噁唑基(oxazolyl group)、吡啶基(pryridyl group)、喹啉基(quinolyl group)、以及咔唑基(carbazolyl group);鹵素;氰基(cyano group);醛基(aldehyde group);羰基(carbonyl group);羧基(carboxyl group);酯基(ester group);氨基甲醯基(carbamoyl group);氨基(amino group);硝基(nitro group);矽烷基(silyl group),如三甲基甲矽烷基(trimethylsilyl group);矽氧烷基(siloxanyl group),其係一通過醚鍵而具有矽之基團;以及一相鄰之取代基;當m為2或以上,R10係一直接鍵結或一二價或以上之上述基團,且當m為1時,R11係相同的,該取代基可經取代或未經取代,且當n或p是2或以上時,該取代基可彼此相同或不同。

化學式14至17之化合物已描述於韓國專利申

請公開號2007-0052764及2007-0118711中,且該些文件之內容全部併入本發明中作為參考。

於式18至21中,R1a至R8a及R1b至R10b係各自為氫原子、一經取代或未經取代之具有5至60個核原子之芳基、一經取代或未經取代之吡啶基(pyridyl group)、一經取代或未經取代之喹啉基(quinolyl group)、一經取代或未經取代之具有1至50個碳原子之烷基、一經取代或未經取代之具有3至50個碳原子之環烷基、一經取代或未經取代之具有6至50個核原子之芳烷基(aralkyl group)、一經取代或未經取代之具有1至50個碳原子之烷氧基、一經取代或未經取代之具有5至50個核原子之芳氧基(aryloxy)、一經取代或未經取代之具有5至50個核原子之芳硫基(arylthio group)、一

經取代或未經取代之具有1至50個碳原子之烷氧基羰基(alkoxycarbonyl group)、一氨基,其係經由一經取代或未經取代之具有5至50個核原子之芳基所取代、一鹵原子、一氰基、一硝基、一羥基、或一羧基,且可彼此相互鍵結以形成一芳族環,並且,L係一經取代或未經取代之具有6至60個碳原子之亞芳基、一經取代或未經取代之亞吡啶基(pyridinylene group)、一經取代或未經取代之亞喹啉基(quinolynylene group)、或一經取代或未經取代之亞芴基(fluorenylene group)。式18至21之化合物已描述於日本專利申請公開號2007-39405中,且該文件之內容全部併入本發明中作為參考。

於化學式22及23中,d1、d3至d10以及g1各自為氫、或一芳族或脂肪族烴基,m及n係0至2之整數,且p係0至3之整數。式22及23之化合物已描述於美國專利

公開號2007/0122656中,且該文件之內容全部併入本發明中作為參考。

於式24中,R1c至R6c係各自為氫原子、一經取代或未經取代之烷基、一經取代或未經取代之芳烷基、一經取代或未經取代之芳基、一經取代或未經取代之雜環基、或鹵原子,且Ar1c及Ar2c係各自選自由下列結構式。

於上述結構式中,R17至R23係各自為氫原子、一經取代或未經取代之烷基、一經取代或未經取代之芳烷基、一經取代或未經取代之芳基、一經取代或未經取代之雜環基、或一鹵原子。式24之化合物已描述於日本專利申請公開號2004-107263中,且該文件之內容全部併入本發明中作為參考。

陰極

於本發明中,陰極材料可選自由具有各種功函數之材料。陰極材料較佳通常係一具有小功函數之材料,以方便電子注入。然而,於本發明中,亦可使用具有大功函數之材料。具體而言,本發明中,作為陰極材料可使用

功函數等於或大於如上所述之p型有機材料層之HOMO能階之材料。譬如,本發明中,具有功函數為2eV至5eV之材料可用以作為陰極材料。該陰極材料包括:金屬,如鎂、鈣、鈉、鉀、鈦、銦、釔、鋰、釓、鋁、銀、錫、及鉛、或其合金;一多層結構材料,如LiF/Al或LiO2/Al及類似者。

陰極可以利用與陽極相同之材料而形成。此外,陰極或陽極可包括透明材料。

於本發明中,陽極可以是不透明的,且該第一陰極與第二陰極可以是透明的。此時,陽極包括金屬,且該陰極可具有50nm至200nm之厚度。此外,第一陰極和第二陰極各自獨立地包括金屬或金屬氧化物,且可各自獨立地具有5nm至200nm之厚度。

此外,於本發明中,該陽極、第一陰極、以及第二陰極可均為不透明的。在此,該陽極、第一陰極、以及第二陰極各自獨立地包括金屬或金屬氧化物,且可各自獨立地具有5nm至200nm之厚度。

於本發明中,第一發光單元可進一步包括第三發光層。在此,如式1所示之有機材料層可進一步包括於該第一發光層與該第三發光層之間。

此外,於本發明中,第二發光單元可進一步包括第四發光層。在此,如式1所示之有機材料層可進一步包括於該第二發光層與該第四發光層之間。

關於根據本發明一示例性實施例之有機發光裝置,有機發光裝置更進一步包括該第三發光層與該第四

發光層,其係如圖3之示意圖所示。

於本發明中,該第一發光層、該第二發光層、該第三發光層與該第四發光層可發出具有相同或不同顏色的光線。

特別是,根據本發明之有機發光裝置具有一結構,其中該第一發光單元與該第二發光單元係彼此對稱於陽極。

同時,於有機發光裝置中,可利用根據發光顏色以控制裝置之共振腔(cavity)之方法,作為提升發光效率之方法之一。該發光效率可進一步地透過控制裝置之共振腔,以使其適用於發光顏色之波長而提升。在此,該裝置之共振腔意指光在裝置中可共振的長度。

如上所述,當相關技術之有機發光裝置係如圖1所示,其包括兩發光層,其空腔長度彼此相異,因此產生難以實現所欲顏色的問題。

然而,本發明具有一特性在於:於圖1及圖2之結構中,可藉由包括陽極作為中間電極並連接兩平行之發光單元,以將該空腔長度控制為彼此相同,且因此可實現所欲的顏色。

於下文中,上述示例性實施例之具體實例將詳細地加以說明。然而,下述之實例僅用以說明,並非意圖限制本發明示例性實施例之範圍。

<實施例1>

於一基板上,形成一厚度為1,500Å之IZO作

為第一陰極。接著,於其上方,藉由以10重量百分比之Ca摻雜如下式之電子傳輸材料而形成厚度為50Å之電子傳輸層,接著,利用如下式之電子傳輸材料以形成厚度為250Å之有機材料層。

於其上方,利用如下式之BCP以形成厚度為75Å之電洞阻擋層。接著,藉由以20重量百分比之如下式之Ir(ppy)3摻雜如下式之CBP以形成厚度為300Å之有機材料層。

於其上方,利用真空沉積如下式之NPB以形成厚度為300Å之p型電洞傳輸層,並接著於其上方,利用熱真空沉積如下式之HAT以形成厚度為300Å之n型電洞傳輸層,從而製得第一發光部。

接著,利用Al形成一共用電極,其厚度為700Å。

隨後,沉積HAT作為n型電洞注入層,其厚度為300Å;並利用NPB作為p型電洞傳輸層,其厚度為300Å。

藉由以10重量百分比之如下式之Ir(ppy)3摻雜如下式之CBP以形成厚度為300Å之發光層。

隨後,將BCP做為電洞阻擋層,其厚度為50Å,並利用如下式之電子傳輸材料以形成厚度為250Å之有機材料層。隨後,藉由以10重量百分比之Ca摻雜如下式之電子傳輸材料而形成電子注入層,從而製得第二發光部。

最後,透過形成Ag作為第二陰極,其厚度為

100Å,以製得一雙發光型有機發光裝置。

所製得之裝置之量子效率(@10mA/cm2),第一陰極之電極表面發出光線之效率為15%,且該第二陰極之電極表面發出光線之效率為12%,其兩個表面均可獲得高光效率。兩個表面上發射之光之效率之間差異約為1.25:1。此時,測得裝置之驅動電壓係8.5V。

<實施例2>

以與實施例1相同的方法製造一雙發光型有機發光裝置,不同的是,作為中間共用電極之電極係由Ag組成,其厚度為100Å,以作為透明電極。

所製得之裝置之量子效率(@10mA/cm2),第一陰極之電極表面發出光線之效率為9%,且該第二陰極之電極表面發出光線之效率為7%。其兩個表面上之光之效率約為1.3:1。此時,測得裝置之驅動電壓係8.5V。

<比較例1>

以與實施例1相同的方法製得一雙發光型有機發光裝置,不同的是,於頂部及底部方向與共用電極接觸作為中間電極之HAT層不形成。與所製得之裝置中,電洞不能順利地由作為陽極之Al注入至作為電洞傳輸層的NPB,使得正常的發光動作無法進行。

<比較例2>

於一基板上,形成一厚度為1,500Å之IZO作為一陰極。

接著,沉積HAT作為n型電洞注入層,其厚

度為300Å;並利用NPB作為p型電洞傳輸層,其厚度為300Å。

藉由以10重量百分比之如上式之Ir(ppy)3摻雜CBP以形成厚度為300Å之發光層。

接著,利用BCP以形成厚度為50Å之電洞阻擋層,並利用如上式之電子傳輸材料形成厚度為250Å之有機材料層。隨後,藉由以10重量百分比之Ca摻雜如上式之電子傳輸材料而形成電子注入層,從而製得第二發光部。

最後,透過形成Ag作為第二陰極,其厚度為100Å,以製得一雙發光型有機發光裝置。所製得之裝置之量子效率(@10mA/cm2),第一陰極之電極表面發出光線之效率為9%,且該第二陰極之電極表面發出光線之效率為3%。其兩個表面上之光效率比約為3:1。

如上述結果所示,根據本發明之有機發光裝置,藉由對稱地連接兩發光單元至陽極之上方及下方(其係一共用電極)而應用於雙發光型有機發光裝置中。此外,根據本發明之有機發光裝置,透過包括了包括如式1所示之化合物於該有機材料層中,因而可使用具有各種功函數之電極材料。

Claims (13)

- 一種有機發光裝置,包括:一第一陰極;一第二陰極;以及一陽極,其係設於該第一陰極與該第二陰極之間,其中,一第一發光單元係設於該第一陰極與該陽極之間,一第二發光單元係設於該第二陰極與該陽極之間,且該第一發光單元與該第二發光單元係彼此並聯,該第一發光單元包括一第一發光層,且包括如下述式1所示之化合物之一有機材料層係設於該第一發光層與該陽極之間,並且該第二發光單元包括一第二發光層,且包括如下述式1所示之化合物之一有機材料層係設於該第二發光層與該陽極之間,其中包括如式1所示之化合物之該些有機材料層係分別與該陽極的兩側接觸,以及,該第一陰極與該第二陰極各自獨立地具有5nm至200nm之厚度:

- 如申請專利範圍第1項所述之有機發光裝置,其中,該有機發光裝置係一雙發光型。

- 如申請專利範圍第1項所述之有機發光裝置,其中,該陽極係不透明的,且該第一陰極與該第二陰極係透明的。

- 如申請專利範圍第3項所述之有機發光裝置,其中,該陽極包括一金屬,並且具有50nm至200nm之厚度。

- 如申請專利範圍第3項所述之有機發光裝置,其中,該第一陰極與該第二陰極各自獨立地包括一金屬或金屬氧化物。

- 如申請專利範圍第1項所述之有機發光裝置,其中,該陽極、該第一陰極、以及該第二陰極係全部透明。

- 如申請專利範圍第6項所述之有機發光裝置,其中,該陽極包括一金屬或一金屬氧化物,且具有5nm至200nm之厚度。

- 如申請專利範圍第1項所述之有機發光裝置,其中,該第一發光單元更包括一第三發光層。

- 如申請專利範圍第8項所述之有機發光裝置,更包括:如式1所示之化合物之該有機材料層,其係設於該第一發光層與該第三發光層之間。

- 如申請專利範圍第1項所述之有機發光裝置,其中,該第二發光單元更包括一第四發光層。

- 如申請專利範圍第10項所述之有機發光裝置,更包括:如式1所示之化合物之該有機材料層,其係設於該第二發光層與該第四發光層之間。

- 如申請專利範圍第1項所述之有機發光裝置,其中,該第一發光層與該第二發光層具有相同或不同之顏色。

- 如申請專利範圍第1項所述之有機發光裝置,其中,該有機發光裝置具有一結構,其中該第一發光單元與該第二發光單元係彼此對稱於該陽極。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| TW102120635A TWI614928B (zh) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 有機發光裝置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| TW102120635A TWI614928B (zh) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 有機發光裝置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| TW201448316A TW201448316A (zh) | 2014-12-16 |

| TWI614928B true TWI614928B (zh) | 2018-02-11 |

Family

ID=52707620

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| TW102120635A TWI614928B (zh) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 有機發光裝置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| TW (1) | TWI614928B (zh) |

Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN1602128A (zh) * | 2003-09-23 | 2005-03-30 | 三星Sdi株式会社 | 有源矩阵有机发光器件 |

| CN1742518A (zh) * | 2003-01-29 | 2006-03-01 | 株式会社半导体能源研究所 | 发光装置 |

| CN1744786A (zh) * | 2004-07-30 | 2006-03-08 | 三洋电机株式会社 | 有机电致发光元件和有机电致发光显示装置 |

| CN101371619A (zh) * | 2006-01-18 | 2009-02-18 | Lg化学株式会社 | 具有堆叠式有机发光单元的oled |

| US20090091248A1 (en) * | 2007-10-08 | 2009-04-09 | Kim Mu-Gyeom | White organic light emitting device |

| WO2011146915A1 (en) * | 2010-05-21 | 2011-11-24 | The Board Of Regents Of The University Of Texas System | Monolithic parallel multijunction oled with independent tunable color emission |

-

2013

- 2013-06-07 TW TW102120635A patent/TWI614928B/zh active

Patent Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN1742518A (zh) * | 2003-01-29 | 2006-03-01 | 株式会社半导体能源研究所 | 发光装置 |

| CN1602128A (zh) * | 2003-09-23 | 2005-03-30 | 三星Sdi株式会社 | 有源矩阵有机发光器件 |

| CN1744786A (zh) * | 2004-07-30 | 2006-03-08 | 三洋电机株式会社 | 有机电致发光元件和有机电致发光显示装置 |

| CN101371619A (zh) * | 2006-01-18 | 2009-02-18 | Lg化学株式会社 | 具有堆叠式有机发光单元的oled |

| US20090091248A1 (en) * | 2007-10-08 | 2009-04-09 | Kim Mu-Gyeom | White organic light emitting device |

| WO2011146915A1 (en) * | 2010-05-21 | 2011-11-24 | The Board Of Regents Of The University Of Texas System | Monolithic parallel multijunction oled with independent tunable color emission |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| TW201448316A (zh) | 2014-12-16 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP2752903B1 (en) | Organic electroluminescent device | |

| TWI494305B (zh) | 有機電致發光裝置 | |

| EP2996169B1 (en) | Organic light emitting diode | |

| KR101527275B1 (ko) | 유기전계발광소자 | |

| TWI495708B (zh) | 堆疊型有機發光裝置 | |

| EP2752904B1 (en) | Organic light emitting diode | |

| KR20140146950A (ko) | 헤테로고리 화합물 및 이를 포함한 유기 발광 소자 | |

| KR101539842B1 (ko) | 유기 발광 소자 | |

| TWI614928B (zh) | 有機發光裝置 | |

| KR101677918B1 (ko) | 유기전계발광소자 | |

| KR101649473B1 (ko) | 유기전계발광소자 | |

| KR101689680B1 (ko) | 유기전계발광소자 |