JP6628588B2 - 構造物の施工方法、構造物 - Google Patents

構造物の施工方法、構造物 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6628588B2 JP6628588B2 JP2015240845A JP2015240845A JP6628588B2 JP 6628588 B2 JP6628588 B2 JP 6628588B2 JP 2015240845 A JP2015240845 A JP 2015240845A JP 2015240845 A JP2015240845 A JP 2015240845A JP 6628588 B2 JP6628588 B2 JP 6628588B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- precast

- footing member

- foundation

- precast member

- footing

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Foundations (AREA)

Description

そこで、特許文献1、2には、躯体の構築を効率良く行うため、下部基礎上に設けた免震装置上に、上部基礎の一部を形成するプレキャストコンクリート製のPCa部材を設ける構成が開示されている。

そこでなされた本発明の目的は、免震装置上に設ける構造物の躯体の建方精度を確保しつつ、施工を効率良く行うことのできる構造物の施工方法、構造物を提供することである。

すなわち、本発明の構造物の施工方法は、免震装置上にプレキャストコンクリートからなる第一プレキャスト部材を設置する工程と、プレキャストコンクリートからなる第二プレキャスト部材を、前記第一プレキャスト部材の上方に間隙を空けて設置する工程と、前記第二プレキャスト部材の建方調整を行う工程と、建方調整を行った前記第二プレキャスト部材と前記第一プレキャスト部材との前記間隙に硬化性充填材を充填し、硬化させる工程と、前記第二プレキャスト部材に、構造物の躯体を構成する柱および梁の少なくとも一方を接合する工程と、を備えることを特徴とする。

また、構造物の躯体を構成する柱および梁の少なくとも一方が接合される接合部を、プレキャストコンクリート造の第二プレキャスト部材で構成することで、現場での鉄筋配筋やコンクリート打ち作業の量を抑えることができる。

このような構成によれば、第二プレキャスト部材の建方調整を行うことによって、柱接続部材も同時に建方調整がなされる。したがって、硬化性充填材の硬化後は、構造物の躯体を構成する柱を柱接続部材に速やかに接合して、施工作業を進めることが可能となる。これによっても、施工の効率化を図ることができる。

このような構成によれば、第一プレキャスト部材の係合部と第二プレキャスト部材の被係合部を係合させることで、第一プレキャスト部材と第二プレキャスト部材との間で、水平方向のせん断力を確実に伝達することが可能となる。

このような構成は、免震装置上に第一プレキャスト部材を設置し、その上方に第二プレキャスト部材を配置し、建方調整を行った後、第二プレキャスト部材と第一プレキャスト部材との間隙に硬化性充填材を充填して硬化させることが実現できる。これにより、構造物の躯体を構成する柱および梁の少なくとも一方が接合される第二プレキャスト部材を、建方精度を確保して設置することができる。

また、構造物の躯体を構成する柱および梁の少なくとも一方が接合される接合部を、プレキャストコンクリート造の第二プレキャスト部材で構成することで、現場での鉄筋配筋やコンクリート打ち作業の量を抑えることができる。

このような構成によれば、第一プレキャスト部材と梁とが直接突き当たり、水平方向のせん断力の伝達を効率よくかつ確実に行うことができる。

図1に示すように、構造物1は、基礎部2上に構築されている。

基礎部2は、地盤上に構築された下部基礎(基礎)3と、下部基礎3の上方に間隔を空けて設けられ、構造物1の躯体(図示無し)を支持する上部基礎4と、下部基礎3と上部基礎4との間に設けられる免震装置5と、を備えている。

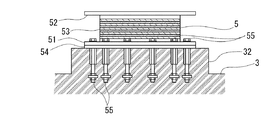

この図2、図3に示すように、下部フーチング部材60は、略直方体状のプレキャストコンクリート製で、その下面60b(図2参照)は平面状とされ、上面60aの中央部には、凹部(係合部)61が形成されている。凹部61は、平面視正方形状で、上面60aと平行な底面61aと、底面61aの外周部から上方に向かって漸次外周側に広がる傾斜面61bと、を有している。

図4に示すように、上部フーチング部材70は、プレキャストコンクリート製のPCa部71を有する。PCa部71は、略直方体状で、平面視したときの外形寸法が下部フーチング部材60と同一とされている。

PCa部71は、その上面71aが平面状とされ、下面71bには、下方に向かって突出する凸部(被係合部)72を備えている。凸部72は、下部フーチング部材60の上面60aに形成された凹部61(図1参照)内に挿入される。この凸部72は、下面71bよりも下方に位置し、下面71bと平行に形成された下端面72aと、下端面72aの外周部から上方に向かって漸次外方に傾斜した傾斜面72bと、を備える。

また、PCa部71の側面71sには、各機械式継手76内に連通する注入穴77が形成されている。

機械式継手76内に挿入された接続筋75の下端部と接続筋63の上端部とは、注入穴77を通して機械式継手76内に注入されるモルタル等の接合材により一体に接合される。

柱部7は、この基柱鉄骨79上に接合されて構成される。この実施形態において、柱部7は、鉄骨造であり、基柱鉄骨79上に、溶接等により接合される。

図5は、基礎梁部材の構成を示す断面図である。

図1、図5に示すように、基礎梁部材80は、梁鉄骨81と、主筋83およびフープ筋84からなる鉄筋82とが、プレキャストコンクリート製のPCa部85に埋設されて構成されている。

図1に示すように、梁鉄骨81の端部81aと、主筋83の端部83aとは、PCa部85の端面85sから、それぞれの長さ方向に突出して設けられている。

図6は、構造物の施工方法の流れを示す図である。図7は、構造物の施工方法を示す図であり、免震装置を設置した状態を示す立断面図である。図8は、免震装置上に下部フーチング部材を設置した状態を示す立断面図である。図9は、下部フーチング部材上に上部フーチング部材を配置した状態を示す立断面図である。図10は、上部フーチング部材の周囲に基礎梁部材を配置した状態を示す立断面図である。

このとき、上部フーチング部材70の下面70bに形成した凸部72は、下部フーチング部材60の上面60aに形成した凹部61内に挿入して配置する。下部フーチング部材60の上面60aから上方に突出した接続筋63は、上部フーチング部材70に埋め込まれた機械式継手76内に挿入する。

また、上部フーチング部材70の下面70bと上部フーチング部材60の上面60aとの間には、充填材100を充填できるよう、所定寸法以上の間隙Sを形成しておく。

これには、下部フーチング部材60に形成したグラウト材充填孔66の一端66a(図2、図3参照)から、ポンプ等を用いて流動性を有した状態の充填材100を注入する。すると、充填材100は、下部フーチング部材60の上面60aに形成された凹部61の底面61aの中央部に形成されたグラウト材充填孔66の他端66bから、間隙Sに送り込まれる。下部フーチング部材60と上部フーチング部材70との間隙S内において、充填材100は、グラウト材充填孔66の他端66bが開口した中央部から外周側に広がるようにして充填されていく。

このとき、図9に示すように、間隙Sは、下部フーチング部材60の上面60aに形成された凹部61内に上部フーチング部材70の下面70bに形成された凸部72が挿入されることで形成されている。したがって、間隙Sを中央部側から外周側に向かって流れる充填材100は、中央部の底面61aと下端面72aとの間の領域から、その外周側の傾斜面61bと傾斜面72bとの間の傾斜部Kを経ることで、斜め上方に向かって流れる。したがって、充填材100に空気が泡状に噛み込んでいても、空気が自然に上方に押し流されやすい。その結果、充填材100に空気が噛み込むのを抑え、効率よく充填することができる。

機械式継手76内への接合材の充填は、上記充填材100の充填と並行して行ってもよい。

これにより、免震装置5上への上部基礎4の構築が完了する。

しかる後は、上部フーチング部材70のPCa部71から鉛直上方に延びる基柱鉄骨79に、柱部7を構成する鉄骨(図示無し)を接続し、構造物1の躯体(図示無し)を構築していく。

また、構造物1の躯体を構成する柱部7および基礎梁8が接合される接合部を、プレキャストコンクリート造の上部フーチング部材70で構成することで、現場での鉄筋配筋やコンクリート打ち作業の量を抑えることができる。

その結果、免震装置5上に設ける構造物1の躯体の建方精度を確保しつつ、施工を効率良く行うことが可能となる。

なお、本発明は、図面を参照して説明した上述の実施形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において様々な変形例が考えられる。

例えば、下部基礎3や上部基礎4の構成は、上記した構成に限らない。

また、柱部7は、鉄骨造に限らず、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造であってもよい。

さらに、上記実施形態では、第一プレキャスト部材である下部フーチング部材60に係合部としての凹部61を形成し、第二プレキャスト部材である上部フーリング部材70に、被係合部としての凸部72を設けるようにしたが、これに限らない。第一プレキャスト部材の上面に凸部からなる係合部を設け、第二プレキャスト部材の下面に被係合部を形成するようにしてもよい。

これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選択したり、他の構成に適宜変更したりすることが可能である。

3 下部基礎(基礎)

4 上部基礎

5 免震装置

7 柱部(柱)

8 基礎梁(梁)

57 締結ボルト(接合ボルト)

60 下部フーチング部材(第一プレキャスト部材)

61 凹部(係合部)

63 接続筋(鉄筋)

64 接続ナット(ナット)

70 上部フーチング部材(第二プレキャスト部材)

72 凸部(被係合部)

76 機械式継手

79 基柱鉄骨(柱接続部材)

79a 基部

100 充填材(硬化性充填材)

K 傾斜部

S 間隙

Claims (3)

- 免震装置上に、プレキャストコンクリートからなり、上面に凹部または凸部からなる係合部が形成された第一プレキャスト部材を設置する工程と、

プレキャストコンクリートからなり、下面に前記係合部に係合する被係合部が形成された第二プレキャスト部材を、前記第一プレキャスト部材の上方に間隙を空けて設置する工程と、

前記第二プレキャスト部材の建方調整を行う工程と、

建方調整を行った前記第二プレキャスト部材と前記第一プレキャスト部材との前記間隙に硬化性充填材を充填し、硬化させる工程と、

前記第二プレキャスト部材に、構造物の躯体を構成する柱および梁の少なくとも一方を接合する工程と、

を備えることを特徴とする構造物の施工方法。 - 前記第二プレキャスト部材に、前記柱の最下端部が接続される柱接続部材の基部が埋設されている

ことを特徴とする請求項1に記載の構造物の施工方法。 - 基礎上に設けられた免震装置と、

前記免震装置上に設けられ、プレキャストコンクリートからなる第一プレキャスト部材と、

プレキャストコンクリートからなり、前記第一プレキャスト部材の上方に間隙を空けて設けられ、構造物の躯体を構成する柱および梁の少なくとも一方が接合された第二プレキャスト部材と、

前記第二プレキャスト部材と前記第一プレキャスト部材との前記間隙に充填された硬化性充填材と、を備え、

前記第一プレキャスト部材の上端は、前記第二プレキャスト部材に接合される前記梁の下面よりも上方に位置している

ことを特徴とする構造物。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2015240845A JP6628588B2 (ja) | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 構造物の施工方法、構造物 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2015240845A JP6628588B2 (ja) | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 構造物の施工方法、構造物 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2017106236A JP2017106236A (ja) | 2017-06-15 |

| JP6628588B2 true JP6628588B2 (ja) | 2020-01-08 |

Family

ID=59060663

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2015240845A Active JP6628588B2 (ja) | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 構造物の施工方法、構造物 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6628588B2 (ja) |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7186003B2 (ja) * | 2017-12-21 | 2022-12-08 | 株式会社竹中工務店 | 基礎構造の施工方法 |

| JP7149744B2 (ja) * | 2018-06-27 | 2022-10-07 | 株式会社フジタ | 免震上部基礎構造及びその作製方法、並びに免震基礎の施工方法 |

| JP7083285B2 (ja) * | 2018-07-25 | 2022-06-10 | 株式会社フジタ | 免震上部基礎構造及びその作製方法 |

| JP7270816B2 (ja) * | 2018-07-25 | 2023-05-10 | 株式会社フジタ | 免震上部基礎構造の作製方法及び基礎構造の作製方法 |

| JP7194531B2 (ja) * | 2018-08-09 | 2022-12-22 | 株式会社フジタ | 免震上部基礎構造及びその作製方法、フーチング構造体、並びに免震基礎の施工方法 |

| JP7362448B2 (ja) | 2019-11-25 | 2023-10-17 | 株式会社竹中工務店 | 免震上基礎梁の構築方法 |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH04189919A (ja) * | 1990-11-22 | 1992-07-08 | Misawa Homes Co Ltd | プレキャスト・コンクリート基礎 |

| JP3190650B2 (ja) * | 2000-09-21 | 2001-07-23 | 普 山田 | 建築物の基礎構造およびその施工方法 |

| JP3760304B2 (ja) * | 2000-10-30 | 2006-03-29 | 清水建設株式会社 | 建物の基礎施工方法 |

| JP5232106B2 (ja) * | 2009-08-27 | 2013-07-10 | 大成建設株式会社 | 免震構造の構築方法 |

| IT1396455B1 (it) * | 2009-11-16 | 2012-11-23 | Tecnostrutture S R L | Sistema di elementi pre-fabbricati sismoresistenti per l'edilizia, e relativo procedimento di posa in opera. |

-

2015

- 2015-12-10 JP JP2015240845A patent/JP6628588B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2017106236A (ja) | 2017-06-15 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6628588B2 (ja) | 構造物の施工方法、構造物 | |

| JP6792329B2 (ja) | プレキャストコンクリート柱を用いた柱梁架構の施工方法 | |

| JP5456626B2 (ja) | 杭と鉄骨柱との接合構造および接合方法 | |

| JP2004108034A (ja) | 鉄骨造建物の基礎構造と施工法及び鋼管付既成コンクリート杭 | |

| JP2010242390A (ja) | 鉄骨ブレースを有する柱・梁の接合部の接合方法とその構造 | |

| JP6924682B2 (ja) | 杭頭免震構造およびその構築方法 | |

| JP6924683B2 (ja) | 杭頭免震構造およびその構築方法 | |

| JP6543077B2 (ja) | 構造物の施工方法 | |

| JP6565335B2 (ja) | 杭頭接合装置、杭頭接合構造及び杭頭接合方法 | |

| JP6624797B2 (ja) | 杭基礎構造の構築方法および杭基礎構造 | |

| JP5456627B2 (ja) | 杭と鉄骨柱との接合構造および接合方法 | |

| KR102235873B1 (ko) | 부분 프리캐스트 피어캡 제작 방법, 부분 프리캐스트 피어캡 및 이를 포함하는 교각 구조물의 시공 방법 | |

| JP6849491B2 (ja) | 鉄骨柱の露出型柱脚構造及びその施工方法 | |

| JP5891121B2 (ja) | 構真柱および構真柱の製造方法 | |

| JP2002030672A (ja) | 基礎杭と柱脚部との接合構造およびその構築方法 | |

| JP7532735B2 (ja) | 仕口部構造 | |

| JP6953723B2 (ja) | 免震構造物の施工方法 | |

| KR101657628B1 (ko) | 강관을 이용한 지하구조물의 역타공법 | |

| JP7628830B2 (ja) | 柱梁接合構造の施工方法 | |

| JP7423418B2 (ja) | 柱脚固定構造、建築物、及び柱脚固定構造の施工方法 | |

| JP7307670B2 (ja) | 杭柱状体の頭部接合構造及び接合方法 | |

| JP7537982B2 (ja) | 杭頭免震構造およびその構築方法 | |

| JP7200042B2 (ja) | 杭基礎構造 | |

| JP7283659B2 (ja) | 山留め構造 | |

| JP2022178700A (ja) | 免震装置設置構造 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20181130 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20190924 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20191001 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20191023 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20191112 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20191203 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6628588 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |