JP3965372B2 - 試料錠崩壊装置、それを用いた崩壊試験装置及び崩壊・溶出試験システム、ならびに試料錠崩壊試験方法 - Google Patents

試料錠崩壊装置、それを用いた崩壊試験装置及び崩壊・溶出試験システム、ならびに試料錠崩壊試験方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3965372B2 JP3965372B2 JP2003202751A JP2003202751A JP3965372B2 JP 3965372 B2 JP3965372 B2 JP 3965372B2 JP 2003202751 A JP2003202751 A JP 2003202751A JP 2003202751 A JP2003202751 A JP 2003202751A JP 3965372 B2 JP3965372 B2 JP 3965372B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- disintegration

- tablet

- test

- sample

- disintegrating

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims description 134

- 238000007922 dissolution test Methods 0.000 title claims description 44

- 238000010998 test method Methods 0.000 title claims description 8

- 239000012085 test solution Substances 0.000 claims description 40

- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 29

- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 27

- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 8

- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 3

- 210000000214 mouth Anatomy 0.000 description 23

- 238000000034 method Methods 0.000 description 16

- 230000001953 sensory effect Effects 0.000 description 12

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 10

- 239000000463 material Substances 0.000 description 9

- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 description 8

- 238000010828 elution Methods 0.000 description 7

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7

- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 6

- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 5

- 239000000243 solution Substances 0.000 description 5

- 210000002784 stomach Anatomy 0.000 description 4

- 241000282412 Homo Species 0.000 description 3

- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 3

- 239000000902 placebo Substances 0.000 description 3

- 229940068196 placebo Drugs 0.000 description 3

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3

- 239000008213 purified water Substances 0.000 description 3

- 210000003296 saliva Anatomy 0.000 description 3

- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2

- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2

- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2

- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 2

- 210000004051 gastric juice Anatomy 0.000 description 2

- 210000001035 gastrointestinal tract Anatomy 0.000 description 2

- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 2

- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 2

- 230000005389 magnetism Effects 0.000 description 2

- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 2

- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 2

- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 2

- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2

- 238000010992 reflux Methods 0.000 description 2

- 230000008961 swelling Effects 0.000 description 2

- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M Chloride anion Chemical compound [Cl-] VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1

- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 1

- 150000003841 chloride salts Chemical group 0.000 description 1

- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1

- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1

- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1

- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1

- 238000013461 design Methods 0.000 description 1

- 239000002552 dosage form Substances 0.000 description 1

- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1

- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1

- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1

- 238000007429 general method Methods 0.000 description 1

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1

- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1

- -1 hydrochloride compound Chemical class 0.000 description 1

- 238000000338 in vitro Methods 0.000 description 1

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1

- 230000000968 intestinal effect Effects 0.000 description 1

- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1

- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000002075 main ingredient Substances 0.000 description 1

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1

- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1

- 239000006187 pill Substances 0.000 description 1

- 238000003908 quality control method Methods 0.000 description 1

- 238000010850 salt effect Methods 0.000 description 1

- 235000002639 sodium chloride Nutrition 0.000 description 1

- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1

- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1

- 238000013112 stability test Methods 0.000 description 1

- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1

- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1

- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1

- 239000007916 tablet composition Substances 0.000 description 1

- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、試料錠の崩壊装置、それを用いた崩壊試験装置及び崩壊・溶出試験システム、ならびに崩壊試験方法に関し、特に口腔内に存在する少量の唾液によって速やかに崩壊するいわゆる口腔内速崩錠の崩壊時間をin vitroで再現性よく測定する装置および方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

試料錠の崩壊時間を評価する一般的な方法としては、日本薬局方(通称”局方”)に規定された崩壊試験法がある。この崩壊試験法は、崩壊試験容器に900mlの試験液を充填し、同試験液に試料錠を浸して上下運動させることにより試料錠を崩壊させ、目視により、その崩壊時間を測定する方法である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上述の局方に指定された崩壊試験法は、胃内(又は消化管内)での試料錠の崩壊を想定したものであるため、900mlの試験液を使用する。したがって本来口腔内では崩壊しにくいような試料錠でさえ、速やかに崩壊することがあり、試料の口腔内における崩壊性が十分に反映されておらず、少量の液体(実際の口腔内の唾液量は1ml程度)で速やかに崩壊することが要求されるいわゆる口腔内速崩錠の崩壊速度を評価することは困難であった。また、長期間保管後や苛酷試験後においては、試料錠表面の状態に変化が生じ、崩壊試験液が試料錠に浸透しにくくなった場合には、見かけ上の崩壊時間の遅延が観測される場合があった。これは、口腔内においては、試料錠に対して試験液の浸潤による試料錠組成物の溶解及び膨潤による粒子間結合構造の破壊ならびに舌と上あごの間での錠剤を保持する破壊応力の両者がかかるにもかかわらず、

局方の崩壊試験法では前者の溶解と膨潤のみしか試料錠に負荷されないからである。

上記の問題点を解決するために、ヒトが実際に速崩錠を口に含んで、口腔内で速崩錠が崩壊する時間を測定する方法(官能試験)がある。この方法では、崩壊時間の遅延の問題が解決される場合があるが、ヒトによる官能的な評価であるため、安全性の観点からも容易に実施することに対する懸念があることに加え、データの客観性に欠け、また再現性も良くないという問題があった。

【0004】

【課題を解決するための手段】

本発明の目的は、少量の水分の存在下においても試料錠の崩壊時間を検知することが可能なより生体に近い試料錠崩壊装置、同試料錠崩壊装置を用いた崩壊試験装置ならびに崩壊・溶出試験システム、及び崩壊試験方法を提供することにある。

【0005】

本件出願の第1の試料錠崩壊装置は、崩壊試験容器内に充填された崩壊試験液中に崩壊試験の対象である試料錠を崩壊させるものであって、崩壊試験容器内に充填された崩壊試験液の液面にわずかに接触する位置に試料錠を配置させる試料錠の受け具と、同受け具上に配置した試料錠を上方より押さえる押さえ具とを備えたものである。

【0006】

本件出願の第2の試料錠崩壊装置は、第1の試料錠崩壊装置において、受け具と押さえ具とが試料錠を挟みあった状態で相対的に移動することにより試料錠に破壊応力を付与する摩擦機構を備えたものである。

【0007】

本件出願の第3の試料錠崩壊装置は、第2の試料錠崩壊装置において、摩擦機構が、受け具又は押さえ具の一方又は双方が回転する機構であるものである。

【0008】

本件出願の第4の試料錠崩壊装置は、第2の試料錠崩壊装置において、摩擦機構が、受け具又は押さえ具の一方又は双方が崩壊試験液の液面に水平な方向に往復運動する機構であるものである。

【0009】

本件出願の第5の試料錠崩壊装置は、第1乃至第4のいずれかの試料錠崩壊装置において、押さえ具が上方より試料錠を押さえる力を調節可能としたものである。

【0010】

本件出願の第6の試料錠崩壊装置は、第1乃至第5のいずれかの試料錠崩壊装置において受け具が、上面から下面へ貫通する穴であって、その大きさが試料錠の大きさよりも小さなものを備えたものである。

【0011】

本件出願の第7の試料錠崩壊装置は、第6の試料錠崩壊装置において、受け具が網目状であるものである。

【0012】

本件出願の第8の試料錠崩壊装置は、第7の試料錠崩壊装置において、受け具の網目の間隔が0.01から2.0mmであるものである。

【0013】

本件出願の第9の試料錠崩壊装置は、第1乃至第8のいずれかの試料錠崩壊装置において、受け具と押さえ具とが接触したことに基づき、受け具上に配置した試料錠が崩壊したことを検知する検知手段を備えたものである。

【0014】

本件出願の崩壊試験装置は試料錠が崩壊するのに要する時間を測定するための装置であって、第1の崩壊試験装置は、前記いずれかの試料錠崩壊装置を用いた崩壊試験装置であって、試料錠崩壊装置の下方に試料錠を崩壊させるための崩壊試験容器を備えたものである。

【0015】

本件出願の第2の崩壊試験装置は、試料錠崩壊装置と崩壊試験容器とを組み合わせたものであり、第1の崩壊試験装置の崩壊試験容器が日本薬局方溶出試験ビーカーであるものである。

【0016】

本件出願の崩壊・溶出試験システムは、試料錠崩壊装置と溶出試験容器とを組み合わせることによって試料錠を崩壊させた後、そのまま溶出試験に移行できるように構成したシステムである。第1の崩壊・溶出試験システムは、前記いずれかの試料錠崩壊装置を用いた崩壊・溶出試験システムであって、前記試料錠崩壊装置の下方に試料錠を崩壊させるための崩壊試験容器を備えており、同崩壊試験容器内の崩壊試験液を排出する排出手段と、同排出手段により排出された崩壊試験液を受け取る溶出試験容器とを備えたものである。

【0017】

本件出願の第1の試料錠の崩壊・溶出試験方法は、受け具上に置いた試料錠を崩壊試験液の液面にわずかに接触する位置に配置して同崩壊試験液で湿潤させ、押さえ具によって試料錠に上方から下方へ圧力をかけることにより試料錠を崩壊試験液中に崩壊させることにより、その崩壊時間又は溶出時間を測定する方法である。

【0018】

本件出願の第2の試料錠の崩壊・溶出試験方法は、前記第1の崩壊・溶出試験方法において、受け具と押さえ具とを相対的に移動させる方法である。

【0019】

本件出願の第3の試料錠の崩壊・溶出試験方法は、前記第2の崩壊・溶出試験方法において、受け具または押さえ具の一方または双方を回転させる方法である。

【0020】

本件出願の第4の試料錠の崩壊・溶出試験方法は、前記第2の崩壊・溶出試験方法において、受け具又は押さえ部の一方又は双方を崩壊試験液の液面に水平な方向に往復運動させる方法である。

【0021】

本件出願の試料錠とは、錠剤、適当なコーティング剤で剤皮を施した錠剤、丸剤、カプセル剤、半固形剤、ゲル製剤、粘膜貼付製剤、顆粒剤などをいう。

【0022】

【発明の実施の形態】

(試料錠崩壊装置の実施形態)

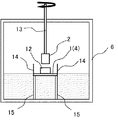

本件発明にかかる試料錠崩壊装置の実施の形態を図1に示す。本実施形態における試料錠崩壊装置は、崩壊試験容器6内に設置した状態で使用されるものであり、受け具1、押さえ具2を有している。崩壊試験容器6内に充填した崩壊試験液の液面のわずか下方に配置した受け具1の上面に置かれた試料錠12に崩壊試験液を浸潤させて、押さえ具2により下方に圧力をかけることによって試料錠12を崩壊試験容器6内に崩壊させるためのものである。図1に示す試料錠崩壊装置では崩壊試験容器6内に充填された崩壊試験液の水面付近に、受け具1の上面まで浸るように受け具1が配置されており、同受け具1上方には、押さえ具2を指示するための支持具13が配置されており、同支持具13の下部に押さえ具2が設置されている。

【0023】

前記受け具1はその上面に試料錠12を載せた状態で、同試料錠12をわずかに崩壊試験液に浸すための部材である。受け具1の大きさは通常の錠剤が載る程度の大きさを有していればよく、通常は20mmφ程度の円盤型が好ましいが、大きさ、形状はこれに限定されることなく任意に選択してよい。受け具1の材質は特に限定されないが、ステンレス等のような崩壊試験液に対して不活性な素材からなるものや、フッ素樹脂等のような不活性な素材でコーティングされたものを用いるのがよい。受け具1はその上面に設置した試料錠12による崩壊試験液の浸潤、及び崩壊試験容器6への崩壊(粒子化した試料錠の受け具上から崩壊試験液への落下)を容易にするために、受け具1の上面から下面へと貫通する穴3を設けるのがよく、この場合受け具1をメッシュ状(網目状)とするのが特に好ましい。受け具1をメッシュ状とする際のメッシュサイズは特に限定されず、測定の対象となる試料錠の大きさ、種類によって選択することができ、試料錠12が崩壊試験容器6内に直接落下しない程度の大きさであればよく、通常はJIS規格の8.6〜200メッシュ、好ましくは30〜36メッシュとするのがよい。受け具1の周縁には、試料錠12が受け具1の周縁から崩壊試験容器6内に直接落下してしまうのを防止するために係止部14が周縁に立ち上げて設置されている。

上述の通り、崩壊時間測定時に受け具1の上面に置かれた試料錠12に崩壊試験液を浸潤させる必要があるが、測定前に試料錠12が崩壊試験液に浸潤するのでは正確な崩壊時間を測定できないため、測定前には試料錠12が崩壊試験液に浸潤しないような構成とする必要がある。その構成としては、測定開始時に受け具1を液面よりもわずかに下方となる位置に移動させることによって試料錠12を崩壊試験液に浸潤させる構成とすることができる。また、わずかに上に凸となるような形状とした受け具1を液面付近に配置させて、上に凸となった部分が崩壊試験液に浸らないような状態で試料錠12を上に凸となった部分に配置して崩壊試験を開始し、押え具2による圧力によって受け具1の上に凸となった部分を下方へ若干湾曲させたりすることによって、崩壊時間の測定開始と同時に試料錠12を崩壊試験液に浸潤させるような構成とすることもできる。崩壊時間測定時における液面から受け具1の上面までの距離としては0.01〜2.0mm、好ましくは0.5〜1.0mm程度がよい。図1の崩壊試験装置では崩壊試験容器6の底部から上方へ立ち上げて設置された脚15に受け具1を固定したものが示されているが、設置する方法としてはこれに限定されることなく、例えば崩壊試験容器6の上方から吊り下げることによって固定しても良い。

【0024】

前記押さえ具2は受け具1上に配置した試料錠12を下方へ押さえるための部材である。押さえ具2が試料錠12を受け具1に押さえつけることによって破壊応力を付与するため、試料錠12は崩壊しやすくなり、より口腔内に近い状態で試料錠12を崩壊させることができるようになる。押さえ具2には、図2に示すように中央部に上面から下面に貫通するガイド穴21が設けられており、同ガイド穴21に支持具13を挿入した状態で使用される。押さえ具2は、支持具13によって水平方向へのずれが規制されているのみで、垂直方向には何の規制もされていないため、押さえ具2の重みが直接受け具1上の試料錠12へかかるようになっている。図4に示すように押さえ具2の上部に任意の重量のおもり28を乗せたり、重さの異なる押さえ具2を使い分けたりすることによって試料錠12を押さえる圧力を調節可能とするのが良い。押さえ具2の下面(試料錠との接触面)には、接触面の摩擦力を調節するためにスポンジ、金網等を取り付けて使用しても良い。この際、押さえ具2に針や治具などを用いて試料錠を固定する機構を備えてもよい。押さえ具2の大きさ、形状、素材等は受け具と同様のものを用いるのが適しているが、これらに限定されることなく、任意に選択してよい。

【0025】

本実施形態における試料錠崩壊装置は、摩擦機構4を備えている。この摩擦機構4とは、受け具1と押さえ具2とが試料錠12を挟んだ状態で受け具1上面と押さえ具2下面とが相対的に移動することによって試料錠へ破壊応力を負荷する機構をいい、この機構により試料錠12に舌や上あごを模した圧力が加えられることによって、より口腔内に近い状態で試料錠崩壊試験を行うことができるようになる。摩擦機構4としては、例えば図2に示すようにガイド穴21の側面に垂直方向にガイド溝22を、支持具13側面には前記ガイド溝22に嵌合する突起23をそれぞれ設けて、ガイド溝22に突起23を嵌合させた状態で支持具13をAの方向に回転させることにより押さえ具2を連動させてAの方向に回転させる機構とするものが挙げられる。図2にはガイド溝22と突起23とを2対有しているものが示されているが、これらの数には制限がなく、任意の数とすることができる。また、摩擦機構4の構成としては、例えば受け具1又は押さえ具2のいずれか一方又は双方にモーター等を取り付けることにより、互いに往復運動を行わせる機構としてもよく、更にこれらに限定されることなく任意の機構とすることができる。摩擦機構4として押さえ具2、受け具1の一方または双方が回転する機構とした場合には、回転の速度を可変とすることによって崩壊させる条件を最適化できるようにするのが好ましい。この場合の回転速度としては毎分1〜120回転程度が好ましく、さらに好ましくは毎分10〜50回転程度がよい。

【0026】

本実施形態における試料錠崩壊装置には受け具1上の試料錠12が崩壊したことを検知する検知手段5を備えている。検知手段5としては、例えば図3に示すような構造とすることができる。支持具13と押さえ具2とにはセンサー組26が取り付けられている。前記センサー組26は、押さえ具2の下面が受け具1の上面に接する位置にきた際にセンサー26組同士が接近することにより作動するように取り付けられている。試料錠12が崩壊する前では両センサー組26は離れているが(図3(a))、試料錠12が崩壊して前記センサー組26が接近することにより試料錠12の崩壊を検知するようにしてある(図3(b))。検知手段5としては、試料錠12が崩壊して受け具1の上面と押さえ具2の下面とが接触した(両者間の距離がなくなった)ことを検知できるものであればよく、これに限定されることなく任意の構造とすることができる。

【0027】

崩壊試験液の液性、液量は、想定する試験条件により(例えば口腔内における崩壊を想定した場合には1ml程度の精製水、胃内での崩壊を想定した場合には日本薬局方崩壊試験第1液等)任意に選択して用いることができる。崩壊試験容器6は任意に選択して用いることができるが容量が0.5〜1000ml程度のガラス容器を用いるのが好ましい。

また、崩壊試験容器6を局方溶出試験用ビーカーとすることによって崩壊時間の測定実験に引き続いて局方に定める溶出試験に移行することができるようになる。その際には図4に示すように溶出試験容器6を攪拌するための局方に定められたパドルを支持具13として兼用して用いるのがよい。

【0028】

なお、試料錠崩壊装置は図5に示すような構成としても良い。この試料錠崩壊装置では、押さえ具2は支持具13に固定されており、同押さえ具2が試料錠12を上方より押さえた状態で、受け具1が回転するものである。受け具1の下部には、磁気に吸い寄せられる性質のある特性のある素材で構成された脚15が取り付けてある。磁気に吸い寄せられる特性のある素材としては鉄、ニッケル、コバルト等を用いるのが好ましい。酸に腐食される素材のものを用いる際には、耐酸性のコーティングを施して用いるのが良い。崩壊試験容器6の下方にはマグネット31が設置されている。同マグネット31には回転軸32が取り付けてあり、同回転軸32とモーター33とがベルト34によって連結されている。モーター33を回転させることにより受け具1を回転させるようにしてある。この構成とした場合には押さえ具2は回転しても良いが、特に回転する必要はない。この場合にも試料錠崩壊装置に検知手段5を取り付けるのが好ましい。その構成としては先に示したものの他以下に述べる構成とすることができる。

支持具13の上部に変位検出バー35が、崩壊試験容器6には電導性を有する蓋36が設置されており、前記変位検出バー35と蓋36は導線を介して崩壊終点検出器37に接続されている。崩壊終点検出器37は変位検出バー35と蓋36との間の電気抵抗の変化を捉えることができるようにされている。前記変位検出バー35と前記蓋36との距離が受け具1と押さえ具2との距離と同じ距離となるように調節されており、受け具1と押さえ具2との間に挟まれた試料錠12が崩壊した際には変位検出バー35と蓋36とが接触することとなる。変位検出バー35と蓋36とが接触した際には崩壊終点検出器37が電気抵抗の変化を検出して試料錠の崩壊を検知する。

【0029】

(崩壊・溶出試験システムの実施形態)

崩壊・溶出試験システムは、崩壊試験装置の崩壊試験容器6内に崩壊した試料錠の粉末を含んだ崩壊試験液を送り出すための排出手段8を取り付けて、排出された崩壊試験液を溶出試験容器7に導くようにしたシステムである。この構成とすることにより、試料錠を崩壊させた後に崩壊試験液とは異なった溶液中にて溶出試験を行うことができるようになる。

【0030】

崩壊・溶出試験システムで用いる試料錠崩壊装置は、上述の実施形態にて示したものを用いることができる。図6に示すように、崩壊試験容器6には崩壊試験液を排出するための排出口41が設けられており、崩壊試験液は同排出口41に接続されたチューブ42を介して排出手段8により崩壊試験容器6の外に排出される。崩壊した試料錠を排出するためには排出口41は崩壊試験容器6の側面または下面に設置するのが適している。排出口41の外側にはコック49を設置するのが好ましい。崩壊試験容器の排出手段8としては、例えばローラーポンプ、チューブポンプ、ギアポンプを用いることができるが、それらに限定されることなく任意に選択することができる。また、崩壊試験容器6の上部開口から同容器内へチューブ42を導入して崩壊試験液を排出する構造であってもよい。試料錠が崩壊し、崩壊した粉体を含む崩壊試験液は排出手段8によって溶出試験容器7内に送り込まれる。この場合、崩壊試験容器6と溶出試験容器7の間で溶出試験液を還流させることによって、崩壊試験容器6内に残留する試料錠の成分を溶出試験容器7内に洗い出すこととするのがよい。図6に示す崩壊・溶出試験システムでは、溶出試験容器7の上開口部より排出手段8に接続されたチューブ42を導入し、溶出試験容器7から溶出試験液を吸い上げて崩壊試験容器6内に再び還流させているが、溶出試験容器7へ導入するチューブ42の導入位置はこれに限定されることなく任意の位置に導入してよい。

溶出試験容器7としては、局方に規定された溶出試験ビーカーを用いるのが適しているが、これに限定されることなく任意の容器を用いることができる。溶出試験容器7内に充填する溶出試験液も水、人工胃液、人工腸液等任意に選択して用いることができる。崩壊試験容器6から排出された試験液が、溶出試験容器7に注入され、通常の溶出試験に移行することができる。

本システムを採用した崩壊・溶出試験では、崩壊試験溶液と溶出試験溶液の液性を変えることができるため、試料錠が崩壊する器官内の液性と溶出する器官内の液性とが異なるような試料錠の評価に適しており、口腔内で崩壊し、胃内で溶出する口腔内速崩錠の崩壊・溶出時間の評価に特に適している。

【0031】

(押さえ具の重さ及び支持具の回転数の最適化試験)

本件発明にかかる試料錠崩壊装置を用いて、押さえ具の重さ及び支持具の回転数を変化させた際の試料錠の崩壊時間の変化についての試験例を以下に示す。本試験においては主薬成分を含んでいない即崩壊性を示す試料錠をROwater(精製水)溶液中に崩壊させた。図7は本願発明にかかる試料錠崩壊装置を用いて試料錠を崩壊させた際の押さえ具の重さと試料錠の崩壊時間との関係を表すグラフである。この試験においては、支持具の回転数を毎分10回転に固定し、押さえ具の重さを1、15、30gと変化させて試料錠が崩壊するまでの時間を測定したものである。グラフから分かるように、押さえ具の重さが重くなると試料錠の崩壊時間が短くなった。この条件では実際に人が試料錠を口に含んで崩壊させた際の崩壊時間(一番右のカラム)に最も近かったのは押さえ具の重さを15gにしたときであった。

図8は支持具の回転数と崩壊時間との関係を示すグラフである。この試験においては押さえ具の重さを15gに固定し、支持具の回転数を毎分10、25、50回転に変化させて試料錠が崩壊するまでの時間を測定したものである。グラフから分かるように、支持具の回転数が上昇すると試料錠の崩壊時間が短くなった。この条件では実際に人が試料錠を口に含んで崩壊させた際の崩壊時間(一番右のカラム)に最も近かったのは支持具の回転数を毎分10回転にしたときであった。これらのグラフから分かるように押さえ具の重さと支持具の回転数を変化させることによって試料錠が崩壊する時間を調節することができ、これらの値を最適化することによって、口腔内における実際の崩壊試験と同様の試験を再現することができるようになる。

【0032】

(有効成分を含む試料錠の崩壊試験結果)

本願発明にかかる崩壊試験装置を用いた試料錠の崩壊試験の結果を図9に示す。本崩壊試験に用いた試料錠は、塩酸塩である有効成分化合物を含有する試料錠であって、有効成分化合物を各々0mg(placebo)、5mg又は10mg含有する錠剤である。錠剤重量は約280mg、錠剤径は約9.5mm、錠剤厚は約4.0mmである。60℃、相対湿度75%にて10日間保存し(苛酷試験)、同苛酷前後で崩壊試験液としてROwater(精製水)又は0.1N−HClに崩壊させた際の試料錠の崩壊時間の変化を示すものである。本崩壊試験は15gの押さえ具を用いて、支持具の回転数は毎分10回転で行った。同じ試験を従来の崩壊試験装置を用いて行った際の結果を図10に、ヒトによる官能試験の結果を図11にそれぞれ示す。

図10に示すとおり、従来の崩壊試験装置を用いた試験の場合、有効成分を含有する試料錠では崩壊時間が遅延している。これは苛酷試験により試料錠の表面のヌレの変化が生じたためであると考えられる。また、崩壊試験液として0.1N−HClを用いた場合、有効成分の含量が高い試料錠ほど苛酷試験による崩壊時間の遅延が大きく認められた。これは有効成分として塩酸塩化合物を含有する試料錠においては、共通塩効果によって崩壊速度が減少したためと考えられる。これに対して本願発明にかかる崩壊試験装置を用いた場合には崩壊時間の遅延はほとんど生じていないことがわかる。これは図11に示した官能試験の結果と同様であり、苛酷試験による崩壊時間の遅延はいずれも認められなかった。

【0033】

(placeboを用いた官能試験との相関)

本発明にかかる崩壊試験装置又は従来の崩壊試験装置を用いた崩壊試験とヒトによる官能試験との相関関係を表わしたグラフを図12に示す。本試験では、ヒトによる官能試験での崩壊時間が5〜25秒程度であるplaceboの試料錠を用いて崩壊試験を実施した。試料錠をNaCl飽和溶液で浸したデシケーターに入れ60℃(75%RH)で1週間保存した後、本願発明に係る崩壊試験装置、従来の崩壊試験装置及びヒトによる官能試験により崩壊時間を測定し、ヒトによる官能試験との相関について検討を行った。

図12に示すとおり、従来の崩壊試験装置では傾きが3以上となっており、ヒトによる官能試験に比べると崩壊時間が3倍以上に延びている。一方、本願発明にかかる崩壊試験装置では傾きはほぼ1であり、崩壊時間はヒトによる官能試験の結果とほぼ等しくなっていることが分かる。従って、本願発明にかかる崩壊試験装置ではヒトの口腔内の状態をより忠実に再現しているということが明らかである。

【0034】

【発明の効果】

本発明は以下のような効果を有する。

(1)口腔内で試料錠が崩壊するプロセスとかけ離れた状態で、崩壊時間を測定していた現状から脱却し、定量的に試料錠(特に口腔内速崩壊性錠剤)の崩壊時間を測定できる。これにより、口腔内で崩壊あるいは溶解する試料錠の製剤設計がより科学的に検討できるようになり、また製品の品質管理に利用できる。

(2)加温・加湿条件下の安定性試験などにおいて、口腔内ではほとんど崩壊時間の遅延がないにもかかわらず、従来の局方の崩壊試験、溶出試験では初期よりも見かけ上崩壊時間の遅延が認められる場合でも、本発明の試料錠崩壊試験装置を用いれば口腔内と同様に崩壊時間の遅延はほとんど観察されず、より口腔内に近い状態で評価できる。

(3)pHが中性域の溶液あるいは水などでは簡単に崩壊するが、塩化物イオン濃度が高い溶液では、共通イオン効果のため崩壊しないような有効成分が塩化物塩である試料錠の溶出プロファイルを適切に評価できる。

(4)口腔内速崩錠の口腔内での崩壊と、それに引き続いて生じる口腔内、胃内、消化管内での有効成分の溶出を同時に評価することができる。

(5)本願発明にかかる崩壊・溶出試験システムを用いると、まず、口腔内唾液に相当する中性の試験液で崩壊させたのち、胃液に相当するpH1.2の試験液で溶出試験を行えるなど、より実際の服用形態に近い状態で評価することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本願発明の崩壊試験装置の一例を示す説明図である。

【図2】 本願発明の試料錠崩壊装置の押さえ具の横断面図である。

【図3】 本願発明の検知手段の一例を示す説明図であり、(a)は試料錠崩壊前の状態を、(b)は試料錠崩壊後の状態を表す。

【図4】 本願発明の崩壊試験装置の他の一例を示す説明図である。

【図5】 本願発明の崩壊試験装置の他例を示す説明図である。

【図6】 本願発明の崩壊・溶出試験システムの一例を示す説明図である。

【図7】 押さえ具の重さと試料錠の崩壊時間との関係を表すグラフである。

【図8】 支持具の回転数と試料錠の崩壊時間との関係を表すグラフである。

【図9】 本願発明の崩壊試験装置を用いた崩壊試験の結果を示すグラフである。

【図10】 従来の崩壊試験装置を用いた崩壊試験の結果を示すグラフである。

【図11】 ヒトによる官能試験の結果を示すグラフである。

【図12】 本願発明の崩壊試験装置を用いた崩壊試験及び従来の崩壊試験装置を用いた崩壊試験とヒトによる官能試験の相関関係を示すグラフである。

【符号の説明】

1 受け具

2 押さえ具

3 摩擦機構

4 穴

5 検知手段

6 崩壊試験容器

7 溶出試験容器

8 排出手段

Claims (10)

- 崩壊試験容器内に充填された崩壊試験液中に崩壊試験の対象物である口腔内速崩錠を崩壊させる試料錠崩壊装置であって、

崩壊試験容器内に充填された崩壊試験液の液面から下方に0.01〜2.0mmの位置に前記口腔内速崩錠を配置させる受け具と、

同受け具に配置した前記口腔内速崩錠を上方より押さえる押さえ具と、

前記受け具と前記押さえ具とが前記口腔内速崩錠を挟み合った状態で、受け具又は押さえ具の一方又は双方を回転させ、あるいは、受け具又は押さえ具の一方又は双方が崩壊試験液の液面に水平な方向に往復運動し、前記口腔内速崩錠に破壊応力を付与する摩擦機構と、を備え、

崩壊時間測定時に、前記口腔内速崩錠の受け具に配置された側から崩壊試験液に浸潤させ、前記摩擦機構により前記口腔内速崩錠を崩壊させる、試料錠崩壊装置。 - 請求項1に記載の試料錠崩壊装置において、押さえ具が上方より前記口腔内速崩錠を押さえる力を調節可能とした、試料錠崩壊装置。

- 請求項1又は2に記載の試料錠崩壊装置において、受け具が、上面から下面へ貫通する穴であって、その大きさが前記口腔内速崩錠の大きさより小さな穴を備える、試料錠崩壊装置。

- 請求項3に記載の試料錠崩壊装置において、受け具が網目状である、試料錠崩壊装置。

- 請求項4に記載の試料錠崩壊装置において、受け具の網目の間隔が0.01〜2.0mmである、試料錠崩壊装置。

- 請求項1乃至5のうち何れか一項に記載の試料錠崩壊装置において、受け具と押さえ具とが接触したことに基づき、受け具上に配置した前記口腔内速崩錠が崩壊したことを検知する検知手段を備える、試料錠崩壊装置。

- 請求項1乃至6のうち何れか一項に記載の試料錠崩壊装置を用いた崩壊試験装置であって、

試料錠崩壊装置の下方に前記口腔内速崩錠を崩壊させるための崩壊試験容器を備える、

崩壊試験装置。 - 請求項7に記載の崩壊試験装置において、崩壊試験容器が日本薬局方溶出試験ビーカーである、崩壊試験装置。

- 請求項1乃至7のうち何れか一項に記載の試料錠崩壊装置を用いた崩壊・溶出試験システムであって、

前記試料錠崩壊装置の下方に前記口腔内速崩錠を崩壊させるための崩壊試験容器を備え、同崩壊試験容器内の崩壊試験液を排出する排出手段と、同排出手段により排出された崩壊試験液を受け取る溶出試験容器と、を備える崩壊・溶出試験システム。 - 崩壊時間測定時に、崩壊試験液の液面から下方に0.01〜2.0mmの位置の受け具上に置いた口腔内速崩錠の受け具に配置された側から同崩壊試験液で浸潤させ、押さえ具と前記受け具とが前記口腔内速崩錠を挟み合った状態で、受け具又は押さえ具の一方又は双方を回転させ、あるいは、受け具又は押さえ具の一方又は双方が崩壊試験液の液面に水平な方向に往復運動し、前記口腔内速崩錠に破壊応力を付与し、前記口腔内速崩錠を崩壊させる崩壊試験方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2003202751A JP3965372B2 (ja) | 2002-07-29 | 2003-07-29 | 試料錠崩壊装置、それを用いた崩壊試験装置及び崩壊・溶出試験システム、ならびに試料錠崩壊試験方法 |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002219064 | 2002-07-29 | ||

| JP2002353042 | 2002-12-04 | ||

| JP2003202751A JP3965372B2 (ja) | 2002-07-29 | 2003-07-29 | 試料錠崩壊装置、それを用いた崩壊試験装置及び崩壊・溶出試験システム、ならびに試料錠崩壊試験方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2004233332A JP2004233332A (ja) | 2004-08-19 |

| JP3965372B2 true JP3965372B2 (ja) | 2007-08-29 |

Family

ID=32966251

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2003202751A Expired - Fee Related JP3965372B2 (ja) | 2002-07-29 | 2003-07-29 | 試料錠崩壊装置、それを用いた崩壊試験装置及び崩壊・溶出試験システム、ならびに試料錠崩壊試験方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3965372B2 (ja) |

Families Citing this family (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2006052742A2 (en) * | 2004-11-05 | 2006-05-18 | Smithkline Beecham Corporation | Pharmaceutical analysis apparatus and method |

| WO2007086470A1 (ja) * | 2006-01-30 | 2007-08-02 | Toyama Sangyo Co., Ltd. | 口腔内崩壊錠試験器 |

| JP4848877B2 (ja) * | 2006-07-27 | 2011-12-28 | ニプロ株式会社 | 錠剤の崩壊試験方法及び崩壊試験装置 |

| JP4891713B2 (ja) * | 2006-09-07 | 2012-03-07 | エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 | 崩壊試験装置及び崩壊試験方法 |

| JP4847263B2 (ja) * | 2006-09-27 | 2011-12-28 | エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 | 崩壊試験装置及び崩壊試験方法 |

| WO2008137504A1 (en) | 2007-05-04 | 2008-11-13 | Smithkline Beecham Corporation | Pharmaceutical analysis apparatus and method |

| JP5062590B2 (ja) * | 2008-01-10 | 2012-10-31 | 学校法人日本医科大学 | 咀嚼模擬装置 |

| JP5586098B2 (ja) | 2010-08-04 | 2014-09-10 | ローム アンド ハース カンパニー | 改良された溶出試験装置 |

| US9534997B2 (en) | 2013-04-11 | 2017-01-03 | National University Of Singapore | Apparatus and method for visiometric disintegration |

| US20220178901A1 (en) | 2019-04-08 | 2022-06-09 | Shionogi & Co., Ltd. | Mesh for dissolution test |

| CN116008490A (zh) * | 2022-11-30 | 2023-04-25 | 浙江大学 | 一种可模拟口腔环境的口崩片崩解测定装置及测定方法 |

-

2003

- 2003-07-29 JP JP2003202751A patent/JP3965372B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2004233332A (ja) | 2004-08-19 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3965372B2 (ja) | 試料錠崩壊装置、それを用いた崩壊試験装置及び崩壊・溶出試験システム、ならびに試料錠崩壊試験方法 | |

| Morita et al. | Evaluation of the disintegration time of rapidly disintegrating tablets via a novel method utilizing a CCD camera | |

| Li et al. | Effect of HPMC and Carbopol on the release and floating properties of Gastric Floating Drug Delivery System using factorial design | |

| Jain et al. | The influence of hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) molecular weight, concentration and effect of food on in vivo erosion behavior of HPMC matrix tablets | |

| Jamzad et al. | Development of a controlled release low dose class II drug-Glipizide | |

| Mangal et al. | Comparison study between various reported disintegrating methods for fast dissolving tablets | |

| JP5701596B2 (ja) | 医薬分析の装置および方法 | |

| Chen et al. | Recent aspects of osmotic pump systems: functionalization, clinical use and advanced imaging technology | |

| MER et al. | Historical development of dissolution testing | |

| AU2001274585B2 (en) | Preparations for measuring gastric pH value and method of measuring gastric pH value by using the same | |

| JP2008064620A (ja) | 崩壊試験装置及び崩壊試験方法 | |

| KR20030007567A (ko) | 위 배설 능력 측정용 제제 | |

| Sandberg et al. | Influence of dissolution rate on the extent and rate of bioavailability of metoprolol | |

| Wesoły et al. | Dissolution studies of metamizole sodium and pseudoephedrine sulphate dosage forms− comparison and correlation of electronic tongue results with reference studies | |

| WO1996028717A1 (en) | Testing vessel | |

| AU2015299033A1 (en) | Method and device for determining the disintegration time of film-shaped pharmaceutical dosage forms | |

| SHINDE et al. | USING DIFFERENT BIOADHESIVE POLYMERS. | |

| Fassihi | Probing the dynamics of matrix hydration in the presence of electrolytes | |

| McElnay et al. | The use of buccal partitioning as a model to examine the effects of aluminium hydroxide gel on the absorption of propranolol. | |

| Saumya et al. | Formulation and optimisation of gastro retentive drug delivery system containing glipizide | |

| Reddy | Development and in vitro-in vivo evaluation of extended-release multiple-unit pellet system tablets of metoprolol succinate | |

| Swathi et al. | Formulation and evaluation of quinidine osmotic drug delivery system | |

| Khemariya et al. | An emerging trend in tablet technology: Floating tablets of ranitidine HCl | |

| CN100457100C (zh) | 甲氧氯普胺口腔崩解片及其生产方法 | |

| Bahri-Najafi et al. | Gastric floating matrix tablets of metformin Hcl: design and optimization using combination of polymers |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20060127 |

|

| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20060221 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20060314 |

|

| A975 | Report on accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20060227 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20060428 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20060428 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060515 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060515 |

|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 Effective date: 20060705 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20060915 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20061114 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20061114 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20061114 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20061114 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20061114 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20070509 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20070528 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110601 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120601 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120601 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130601 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130601 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140601 Year of fee payment: 7 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |