以下添付図面に従って本発明に係るフイルム画像自動再生方法の好ましい実施の形態について詳述する。

図1は本発明に係るフイルム画像自動再生方法が適用されるフイルムプレーヤを含むシステム全体の概略構成を示す斜視図である。同図に示すように、フイルムプレーヤ100は直方体状に形成され、その前面にはフイルムカートリッジトレー102及び電源スイッチ104が設けられている。フイルムカートリッジトレー102は、フイルムカートリッジ110のローディング/アンローディング時に前後方向に進退駆動され、これよりフイルムカートリッジ110の収納または取出しが行われる。

フイルムプレーヤ100にはキーパッド120及びモニタTV109が接続され、キーパッド120からは信号ケーブル106を介してフイルムプレーヤ100を制御するための各種の操作信号がフイルムプレーヤ100に出力され、フイルムプレーヤ100からは信号ケーブル108を介して映像信号がモニタTV109に出力される。尚、キーパッド120によるフイルムプレーヤ100の制御の詳細については後述する。

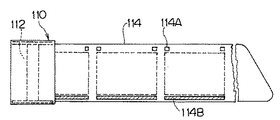

フイルムカートリッジ110は、図2に示すように単一のスプール112を有し、このスプール112に写真フイルム114が巻回されている。写真フイルム114には、各コマの位置を示すパーフォレーション114Aが穿設されるとともに、フイルム全面又はフイルム縁部に磁気記録層114Bが形成されており、この磁気記録層114Bには、磁気ヘッドを有するカメラによってコマ毎の撮影データ等を示す磁気データが記録できるようになっている。また、現像処理された上記写真フイルム114はフイルムカートリッジ110に巻き取られ、これにより保管できるようになっている。

このフイルムカートリッジ110を使用するカメラは、カメラ内蔵の磁気ヘッドによって前記フイルム114の磁気記録層114Bに各種の磁気データをコマ毎に記録することができる。記録される磁気データとしては、例えば、コマ番号、ハイビジョン画像、パノラマ画像及び通常画像等のアスペクト比を示すプリントフォーマット、撮影日時、写し込まれる画像の天地左右、被写体距離、1画面内における主要被写体の位置等を示すデータが考えられるが、その他、カメラによって多数種類のデータを記録することができる。また、前記写真フイルム114には、被写体光によって露光されるコマ領域以外にフイルムタイプ、コマ番号等を示すバーコードや、撮影時にカメラ内蔵の光源によってプリントフォーマット等を示すデータを光学的に記録することができる。

図3は上記フイルムプレーヤ100の内部構成の一実施例を示すブロック図である。このフイルムプレーヤ100は、主として照明用の光源130、撮影レンズ136、CCDラインセンサ142を含むCCD回路ユニット140、第1信号処理回路151、第2信号処理回路152、第3信号処理回路153、メモリ制御回路154、CCDバッファM1、表示バッファM2、中央処理装置(CPU)160、フイルム駆動メカ170、光学データ読取装置180、磁気記録再生装置182等を備えている。

光源130は、例えばフイルム114の給送方向と直交する方向に長い蛍光灯からなり、赤外カットフィルタ132を介してフイルム114を照明する。フイルム114を透過した画像光は、単焦点の撮影レンズ136を介してCCDラインセンサ142の受光面に結像される。尚、CCDラインセンサ142によるフイルム画像の撮像中には、フイルム114はフイルム駆動メカ170によって一定速度で矢印A方向(以下、順方向という)又は矢印B方向(以下、逆方向という)に移動させられるが、このフイルム駆動の詳細については後述する。

CCDラインセンサ142はフイルム給送方向と直交する方向に配設されている。そして、CCDラインセンサ142の受光面に結像された画像光は、R,G,Bフィルタを有する各センサで所定時間電荷蓄積され、光の強さに応じた量のR,G,Bの信号電荷に変換される。このようにして蓄積された信号電荷は、CCD駆動回路144から加えられる所定周期のリードゲートパルスによってシフトレジスタに読み出され、レジスタ転送パルスによって順次読み出される。

尚、CCDラインセンサ142は、フイルム給送方向と直交する方向に例えば1024画素分のセンサを有している。また、1コマのフイルム給送方向と同方向の画素数は、CCD駆動回路144のリードゲートパルス等の周期を変更しない場合にはフイルム給送速度に応じて変化し、本実施例では標準のフイルム画像を取り込む時の給送速度の1/2倍、1倍、8倍、16倍の各速度における画素数は、1792画素、896画素、112画素、56画素である。

このようにしてCCDラインセンサ142から読み出された信号電荷は、CDSクランプによってクランプされてR,G,B信号としてアナログ処理回路146に加えられ、ここでR,G,B信号のゲイン等が制御される。アナログ処理回路146から出力されるR,G,B信号はマルチプレクサ148によって点順次化され、A/Dコンバータ150によってデジタル信号に変換されたのち、第1信号処理回路151及びCPU160に加えられる。

第1信号処理回路151は、白バランス調整回路、ネガポジ変転回路、γ補正回路及びRGB同時化回路等を含み、順次入力する点順次のR,G,B信号を各回路で適宜信号処理したのち、同時化したR,G,B信号を第2信号処理回路152に出力する。尚、第1信号処理回路151における白バランス調整回路は、CPU160から加えられる制御信号に基づいて行うもので、その詳細は後述する。

第2信号処理回路152はマトリクス回路を有し、入力するR,G,B信号に基づいて輝度信号Y及びクロマ信号Cr/b を生成し、これらをメモリ制御回路154に出力する。

メモリ制御回路154は、上記輝度信号Y及びクロマ信号Cr/b のCCDバッファM1への書込み/読出しを制御するとともに、CCDバッファM1に記憶された輝度信号Y及びクロマ信号Cr/b の表示バッファM2への書込み/読出しを制御する。尚、CCDバッファM1及び表示バッファM2への書込み/読出し制御の詳細については後述する。

メモリ制御回路154によって表示バッファM2から読み出される輝度信号Y及びクロマ信号Cr/b は、第3信号処理回路153に加えられる。第3信号処理回路153は、入力する輝度信号Y及びクロマ信号Cr/b に基づいて例えばNTSC方式のカラー複合映像信号を生成し、これをD/Aコンバータ156を介してビデオ出力端子158に出力する。尚、メモリ制御回路154、第3信号処理回路153及びD/Aコンバータ156には同期信号発生回路159から所定周期の同期信号がそれぞれ加えられており、これにより各回路の同期がとられるとともに所要の同期信号を含む映像信号が得られるようにしている。また、CCD回路ユニット140、A/Dコンバータ150、第1信号処理回路151、第2信号処理回路152及びメモリ制御回路154にはCPU160によって制御されるタイミング信号発生回路162からタイミング信号がそれぞれ加えられており、これにより各回路の同期がとられている。

フイルム駆動メカ170は、フイルムカートリッジ110のスプール112と係合し、そのスプール112を正転/逆転駆動するフイルム供給部と、このフイルム供給部から送出されるフイルム114を巻き取るフイルム巻取部と、フイルム搬送路に配設され、フイルム114をキャプスタンとピンチローラとで挟持してフイルム114を一定速度で送る手段とから構成されている。尚、上記フイルム供給部は、フイルムカートリッジ110のスプール112を図3上で時計回り方向に駆動し、フイルム先端がフイルム巻取部によって巻き取られるまでフイルムカートリッジ110からフイルム114を送り出すようにしている。

光学データ読取装置180は、フイルム114のパーフォレーション114Aを光学的に検出する第1の光センサ180Aと、フイルム縁部に書き込まれているバーコード等の光学データを光学的に検出する第2の光センサ180Bとを含み、これらの光センサ180A、180Bを介して検出した光学データを処理してCPU160に出力する。

磁気記録再生装置182は磁気ヘッド182Aを含み、磁気ヘッド182Aを介してフイルム114の磁気記録層114Bに記録されている磁気データを読み取り、その磁気データを処理してCPU160に出力してRAM160Aに記録し、また、CPU160のRAM160Aに記録されたデータを読み出し、これを磁気記録に適した信号に変換したのち磁気ヘッド182Aに出力し、フイルム114の磁気記録層114Bに記録する。

次に、上記構成のフイルムプレーヤ100の作用について、図4に示すフローチャートを参照しながら説明する。

先ず、フイルムカートリッジ110をフイルムカートリッジトレー102にセットすると、CPU160はフイルム駆動メカ170を制御してフイルムローディングを実行する(ステップ200)。即ち、フイルムカートリッジ110からフイルム114を送り出し、フイルム先端をフイルム巻取部の巻取軸に巻き付ける。

フイルムローディングが完了すると、フイルム114の第1、第2のプリスキャンを実行する(ステップ202)。即ち、第1のプリスキャン時には、図5に示すようにフイルム114を148.0mm/秒の高速で順方向に給送し、CCDラインセンサ142を介して画像データを取り込むとともに、光学データ読取装置180及び磁気記録再生装置182を介して光学データ及び磁気データを読み取る。

次に、上記第1のプリスキャン時に取り込んだ画像データに基づく処理について説明する。

CPU160は、図3に示すA/Dコンバータ150から点順次のR,G,B信号を入力する。CPU160は、全コマのR,G,B信号を各別に取り込み、色信号別のオフセット量、及び白バランスを調整するための色信号別のゲイン調整量を算出し、これらの色信号別のオフセット量を示すオフセットデータ及びゲイン調整量を示すAWBデータをコマ毎にCPU内蔵のランダム・アクセス・メモリ(RAM)160Aに記憶する。また、各コマのR,G,B信号から各コマの明るさを示すAEデータをRAM160Aに記憶する。尚、CPU160は、光学データ読取装置180及び磁気記録再生装置182を介して加えられる光学データ及び/又は磁気データに基づいてフイルム114の各コマを検知することができ、また、各コマをカウントすることによりコマ番号も検知することができる。

次に、フイルム114の第2のプリスキャンを実行する。即ち、この第2のプリスキャン時には、図5に示すようにフイルム114を74・0mm/秒の高速で逆方向に巻き戻し、再びCCDラインセンサ142を介して画像データを取り込む。この画像データの取込み時には、CPU160は、RAM160Aに記憶したAEデータに基づいて絞り制御装置164を介して各コマ毎に絞り134を制御する。尚、CCDラインセンサ142として、電子シャッタ機構を有するものを使用する場合には、CCD駆動回路144を介してCCDラインセンサ142における電荷蓄積時間を制御することにより、露光量を調整することができ、この場合には絞り134や絞り制御装置164は不要になる。

また、CPU160は、第1信号処理回路151において、各コマ毎にR,G,B信号のオフセット量及び白バランスの調整を行わせる。即ち、CPU160は、RAM160Aに記憶した各コマの色信号毎のオフセットデータを第1信号処理回路151に出力し、第1信号処理回路151はこのオフセットデータに基づいて点順次のR,G,B信号のオフセット量を調整する。同様に、CPU160は、RAM160Aに記憶した各コマの色信号毎のAWBデータを第1信号処理回路151に出力し、第1信号処理回路151はこのAWBデータに基づいて点順次のR,G,B信号のゲインを調整する。

上記AE/AWBデータ等に基づいて各コマの画像データを調整しているため、各コマの撮影条件にかかわらず、良好な画像データを取り込むことができる。 このようにして調整された各コマの画像データ、即ち、第2信号処理回路152から出力される輝度信号Y及びクロマ信号Cr/b は、メモリ制御回路154を介してCCDバッファM1に順次記憶される。尚、前述したように標準のフイルム画像を取り込む時の給送速度の8倍の速度でフイルム114が給送されるため、図6(A)に示すように1コマのフイルム給送方向と同方向の画素数は、112画素である。また、CCDラインセンサ142は、前述したようにフイルム給送方向と直交する方向に1024画素分のセンサを有しているが、1/16に間引くことにより1コマのフイルム給送方向と直交する方向の画素数は、64画素である。そして、CCDバッファM1は、図6(A)に示すように512×1024画素のデータを記憶する記憶容量を有しており、これにより5×4×2(=40)コマ分の画像データを記憶することができる。即ち、CCDバッファM1には、40コマ分のインデックス画像を示す画像データが記憶されることになる。

表示バッファM2は、図6(B)に示すように512×1024画素のデータを記憶する記憶容量を有しているが、上記インデックス画像を示す画像データを記憶する場合には、1コマの画素が73×128に拡大されて5×4(=20)コマ分の画像データを記憶する。そして、インデックス画像をモニタTV109に表示させる場合には、表示バッファM2の左上の480×640画素分の領域が読み出される(図6(B)、(C)参照)。

さて、CCDバッファM1には、図6(A)に示すように上記スキャン時における各コマの画像データの読取り順に、各コマの画像データが左上の記憶領域から右側に向かって順次記憶され、4コマ分記憶されると、1行下がった記憶領域から再び右側に向かって順次記憶される。そして、5行分(4×5=20コマ分)記憶れると、隣の20コマ分の記憶領域に同様にして記憶される。

CCDバッファM1への上記記憶動作中にも、CCDバッファM1の記憶内容は表示バッファM2に転送される。

表示バッファM2には1度に20コマ分の画像データしか記憶できないため、CCDバッファM1に21コマ目の画像データが入力されると、インデックス画像を上方向にスクロールさせるように、表示バッファM2への画像データの書換え及び読み出しが行われる。例えば、CCDバッファM1に21コマ目の画像データが入力されると、表示バッファM2のコマ番号1〜4の1行分の記憶領域の画像データがクリアされ、21コマ目の画像データが書き込まれるとともに、映像信号出力時のスキャン開始アドレスを2行目に変更される。これにより、モニタTV109では1行分だけ上方向にスクロールしたインデックス画像が表示されることになる。このようにして全コマの画像データがCCDバッファM1に記憶されると、モニタTV109には再びコマ番号1〜20までのインデックス画像が表示されるように下方向にスクロール又は画面が切り替えられる。

ところで、CPU160は、上記スキャン時における各コマの画像データの読取り順に各コマに対してコマ番号を1、2、…とし、各コマのコマ番号を示すキャラクター信号を出力することにより、図7に示すようにコマ番号がスーパーインポーズされたインデックス画像を表示させるようにしている。

上記のようにしてインデックス画像の作成が行われ、インデックス画像がモニタTV109に表示されると、続いてキー操作等によって自動再生を選択したか否かが判別される(ステップ203)。自動再生を選択しない場合には、上記インデックス画像を見ながらキーパッド120を使用し、モニタTV109に所望のフイルム画像を再生させるために必要な各種の情報(以下、自動再生情報という)の入力を行う(ステップ204)。

ところで、上記自動再生情報には、例えば、以下の情報がある。

<自動再生効果を高める情報>

・フレームの縦横情報:再生画面をモニタ上で正立させるための情報で天地左右の指定情報

・文字情報 :各フレームに対する文字情報、及びフイルム全体に関する文字情報

・撮影日時 :各フレーム毎の撮影日時情報

・再生フレーム枠情報:1フレーム全体からモニタ上に再生する範囲を指定する情報

・色補正情報 :マニュアル設定される情報で、各フレーム毎の輝度、色合い、色の濃さ、コントラスト、シャープネス設定情報・クローズアップ情報:ズーム倍率情報とズーム中心位置情報

・自動ズーミング情報:ズーム開始倍率、ズーム終了倍率及びズーミング時間を含む情報

・画面切替え情報 :フレーム間の画面切替え方法を指定する情報で、即切替え、スクロールイン/アウト、フェードイン/アウト、オーバーラップ、ワイプイン/アウトを示す情報と、これらの切替え時間情報(秒単位)

・画面内の移動情報 :1フレームの画面内をスキャンする移動情報(パン、チルト情報)と、これらの移動時間情報(秒単位)

・画面表示時間情報 :各フレームの全表示時間(秒単位)

・再生時の音声情報 :自動再生時の音楽種類の指定(各フレーム毎、あるいはフイルム全体に指定)

・文字表示指定情報 :自動再生時にタイトルのみ表示するか、日時のみを表示するか、両方表示するか、あるいは両方表示しない等の指定情報、及び表示色、表示位置の情報

<その他>

・自動色補正情報 :プリスキャン時に自動的に設定される色補正情報で、前述したAE/AWBデータ

<自動再生の制御に関する情報>

・再生開始フレーム番号情報 :自動再生時の開始フレーム番号情報

・再生終了フレーム番号情報 :自動再生時の終了フレーム番号情報

・次に移動するフレーム番号情報:自動再生時の次に表示するフレーム番号情報

・未再生フレーム指定情報 :自動再生時に再生しないフレーム番号、又は各フレーム毎にするかしないかの指定情報

上記各情報は、図1に示したキーパッド120を操作しながらオンスクリーン対話方式で入力することができる。

即ち、キーパッド120は、図1に示すように上下左右の各キー121〜124、「UP」キー125、「DOWN」キー126、「Execute」キー127、「Cancel 」キー128の8キーから構成されている。

CPU160は、図7に示すように20コマ分のインデックス画像とともに各種の設定メニューを示す文字をモニタTV109に表示させる。尚、「PSET」はプリント枚数の設定を示し、「ROTS」はコマの縦横の設定を示し、「SKPS」は再生時における非表示コマの設定を示し、「VIEW」は1コマずつ再生することを示し、「PLAY」は各コマを一定のインターバルで連続的に再生することを示し、「ENV」はインターバル時間や背景色等の環境設定を示し、「END」はインデックス画像を用いた編集の終了を示す。

上記メニューの選択は、キーパッド120の「UP」,「DOWN」キー125、126を使用して実行したいメニューの位置にカーソル(他のメニューと色を変えて区別する)を移動させ、「Execute」キー127を押すことによって行われる。尚、メニューが選択されると、1コマ目が編集対象のコマとなり、1コマ目のコマ番号がカレント表示(そのコマ番号がブリンク表示)される。また、編集対象のコマの選択は、キーパッド120の上下左右のキー121〜124を操作することによって行うことができる。

いま、図7に示すように「SKPS」にカーソルを合わせて「Execute」キー127を押すと、スキップ設定メニューとなる。

このスキップ設定メニューにおいて、例えばコマ番号1のコマを非表示コマとして設定する場合には、編集対象のコマとしてコマ番号1のコマを選択し、「UP」キー125を押す。これにより、コマ番号1のコマ内には「SKIP」の文字が表示される。そして、「Execute」キー127を押すと、表示バッファM2のコマ番号1に対応する記憶領域はクリア色で塗りつぶされるとともに、非表示コマのコマ番号1を示すデータがCPU160のRAM160Aに記憶される。尚、CCDバッファM1上では画像データはそのままの状態になっているため、「DOWN」キー126を押し、コマ番号1のコマ内に「VIEW」の文字を表示したのち、「Execute」キー127を押すと、表示バッファM2のコマ番号1に対応する記憶領域にはコマ番号1に対応する画像データがCCDバッファM1から転送され、これによりコマ表示が行われるとともに、RAM160Aに記憶された非表示コマのコマ番号1を示すデータがクリアされる。このようにして、表示/非表示コマの設定が行われる。尚、「Cancel 」キー128によって設定内容をキャンセルすることもできる。

次に、コマの縦横(天地左右)を切り替える場合について説明する。

この場合には、図8に示すように「ROTS」にカーソルを合わせて「Execute」キー127を押し、縦横設定メニューにする。

縦横設定メニューが選択されると、図8に示すように編集対象のコマのコマ番号がブリンク表示されるとともに、そのコマの画像中に天地方向を示す矢印↑が表示される。この状態から「UP」キー125を押すと、ワンプッシュする毎に矢印の方向が90度ずつ時計回り方向に回転し、「DOWN」キー126を押すと、ワンプッシュする毎に矢印の方向が90度ずつ反時計回り方向に回転する。このようにして、矢印によって天地方向を選択したのち、「Execute」キー127を押すと、表示バッファM2の対象コマの記憶領域の画像データは、前記選択された天地方向に応じて回転させられる。尚、図7に示したように1コマの縦と横の画素数が異なるため、横から縦に回転させる場合には画像を縮小し、縦から横に回転させる場合には画像を拡大する。

次に、各コマのプリント枚数を設定する場合について説明する。

この場合には、図9に示すように「PSET」にカーソルを合わせて「Execute」キー127を押し、プリント枚数設定メニューにする。

プリント枚数設定メニューが選択されると、図9に示すように編集対象のコマのコマ番号がブリンク表示されるとともに、そのコマの画像中にプリント枚数が表示される。このプリント枚数は、そのコマの画像中に予め0が表示されるようになっており、この状態から「UP」キー125を押すと、ワンプッシュする毎に数字が1ずつ増加し、「DOWN」キー126を押すと、ワンプッシュする毎に数字が1ずつ減少する。このようにして、プリント枚数を選択したのち、「Execute」キー127を押すと、その表示されたプリント枚数が設定され、CPU160のRAM160Aに格納される。尚、図9上では、20コマ目のコマ番号及びプリント枚数がブリンク表示されている。

また、画像の縦横比に対応するハイビジョン、パノラマ、通常等のプリントフォーマット指定も各コマ毎に行うことができる。この場合、フォーマット指定に応じてインデックス画像のコマの縦横比を変更すれば、いずれのフォーマットが指定されたかをインデックス画像上で視認することができる。

更に、あるコマから次のコマに表示を切り替える場合のコマ切替方法も指定することができる。例えば、あるコマから次のコマに表示を切り替える場合に、表示画面を瞬時に切り替えるコマ切替方法の他に、画面をスクロールさせて切り替えるコマ切替方法、フェードアウト/フェードインで切り替えるコマ切替方法等の指定をインデックス画像を見ながら行うことができる。

上記のようにしてインデックス画像を見ながら編集を行ったのち、「END」にカーソルを合わせて「Execute」キー127を押すと、インデックス画像を用いた編集が終了する。

インデックス画像による編集が終了すると、続いてステップ206(図4)において各コマ毎の編集を行うか否かが選択される。この選択もモニタTV109の画面を見ながらキーパッド120を操作することによって行うことができる。

次に、各コマ毎の編集を行う場合について説明する。

この場合には、先ず表示コマ番号を1にセットし(ステップ208)、続いて図5に示すようにフイルム114を9.25mm/秒で順方向に1コマ分給送して、コマ番号1のコマのスキャン(本スキャン)を行う(ステップ210)。この本スキャン時にCCDラインセンサ142を介して画像データがCCDバッファM1に取り込まれる。

この画像データの取込み時には、CPU160は、RAM160Aに記憶したAEデータ、AWBデータ等に基づいて各コマの画像データを調整しているため、各コマの撮影条件にかかわらず、良好な画像データを取り込むことができる。また、このようにしてCCDバッファM1に取り込まれる1コマ分の画素数は、図6(D)に示すように512×896画素である。即ち、1024画素分のセンサを有するCCDラインセンサ142のCCD出力を、本スキャン時には1/2に間引き、これにより1コマのフイルム給送方向と直交する方向の画素数を512とし、また、フイルム給送速度をインデックス画像の画像データの取込み時に比べて1/8にすることにより、インデックス画像の1コマのフイルム給送方向と同方向の画素数(112画素)の8倍の896画素としている。

上記のようにしてCCDバッファM1に取り込まれた1コマ分の画像データは、表示バッファM2に転送され、この表示バッファM2の記憶内容が繰り返し読み出されことによりモニタTV109に1コマの画像が表示される。尚、1コマ再生メニュー設定モード時には、図10に示すようにコマ番号がモニタTV109の画面左上に表示され、1コマの編集に必要な設定メニュー等を示す文字がモニタTV109の画面右側に表示される。尚、「FWD」は次のコマ再生を示し、「REV」は前のコマ再生を示し、「RST」は各種設定をリセットし、再スキャンを行うこと示し、「ZOOM」はズーム設定を示し、「MASK」はマスク設定を示し、「ROT」はコマの縦横の設定を示し、「SET」はプリント枚数等の設定を示し、「IDX」は前述したインデックス画像の表示を示し、「ENV」はインターバル時間や背景色等の環境設定を示し、「END」は1コマの画像を用いた編集の終了を示す。

上記メニューの選択は、前述したインデックス画像を用いた編集時と同様にキーパッド120の「UP」,「DOUN」キー125、126を使用して実行したいメニューの位置にカーソルを移動させ、「Execute」キー127を押すことによって行われる。

いま、「ZOOM」にカーソルを合わせて「Execute」キー127を押すと、ズーム設定メニューとなる(ステップ212)。このズーム設定メニューにおいて、キーパッド120の上下左右のキー121〜124を操作することによりポインタを適宜移動させ、ズーム中心を指示する。そして、「UP」キー125又は「DOWN」キー126を押すことにより、電子ズームによるズームアップ又はズームアウトを行う。このようにして所望のズーミングを行ったのち、「Execute」キー127を押すと、ズーム設定が確定し、CPU160のRAM160Aに記憶される(ステップ214)。

また、上記電子ズームでは、例えば0.5〜1.5倍の範囲のズーミングができるものとする。そして、電子ズームによる倍率が1.5となり、更に「UP」キー125によるズームアップが指示されると、低速の本スキャンを行う。この場合、フイルム114を4.63mm/秒(通常の本スキャンの速度の1/2)で順方向に給送するとともに、CCDラインセンサ142のCCD出力を間引かずに、前記指定されたズーム中心を基準にして取り込む。これにより、通常の本スキャン時に比べて2倍にズーミングされた画像データが取り込まれるとになる。この画像データに対して、電子ズームをかけることにより、最大3倍までズーミングすることができるようになる。

更に、キーパッド120を用いながら、コマ画像に重ねて表示するタイトルを入力することができ(ステップ218、220)、そのタイトルを示す文字データはCPU160のRAM160Aに格納され、また、「MASK」にカーソルを合わせて「Execute」キー127を押すことにより、枠付け設定メニューにすることができ、キーパッド120を用いながら表示コマの周囲に設ける枠の大きさや位置を入力することができる(ステップ224、226)。

上記のようにして表示コマの編集を行たのち、「END」にカーソルを合わせて「Execute」キー127を押すと、表示コマの編集が終了し(ステップ234)、一方、「FWD」又は「REV」にカーソルを合わせて「Execute」キー127を押すと、コマ番号を1だけ増加又は減少し(ステップ236)、ステップ210に戻る。これにより上記と同様にして別の表示コマの編集を実行することができる。

さて、表示コマの編集が終了すると(ステップ234)、図5に示すようにフイルム114を148.0mm/秒の高速で逆方向に給送する。この給送中に予めフイルム114の磁気記録層114Bから読み取られてCPU160のRAM160Aに記憶された磁気データや、前記インデックス画像を用いた編集の内容を示すデータ、表示コマを用いた編集の内容を示すデータ等がフイルム114の磁気記録層114Bに再び記録され(ステップ238)、この巻戻し終了後フイルムカートリッジ110が取り出される(ステップ240)。

一方、ステップ206において、表示コマを用いた編集を実行しない場合には、ステップ242、244に進み、上記ステップ238、240と同様にフイルム114の磁気記録層114Bへの書き込み、及びフイルムカートリッジ110の取出しが行われる。

ところで、上記自動再生情報は、キーパッド120を使用して入力するようにしているが、例えば自動入力を選択することにより、自動再生情報の一部を自動的に入力することができる。

即ち、フイルムプレーヤ100は、磁気記録再生装置182によってフイルム114の磁気記録層114Bに記録された磁気情報を読み取ることができるが、ここで読み取られる磁気情報のうち、プリントフォーマット、撮影日時、写し込まれる画像の天地左右、主要被写体の大きさ、1画面内における主要被写体の位置等を示す磁気情報は、撮影時にカメラ内蔵の磁気ヘッドによって磁気記録される。

従って、フイルムプレーヤ100は、撮影時にカメラによって記録された磁気情報を読み取ることにより、次表に示す自動再生情報を自動的に設定することができる。

尚、表1における撮影日時とタイトル情報、サウンド情報との関係は、予めフイルムプレーヤ100内のメモリに記憶されているものとする。

このように、カメラによって予め記録した磁気情報に基づいて自動再生効果を高めるための各種の自動再生情報を自動的に設定することができ、これらの情報を自動再生情報の一部として使用することができる。

ところで、フイルムプレーヤ100は、光学データ読取装置180によってフイルム114のコマ領域以外に光学的に記録されたプリントフォーマット等を読み取ることができる。従って、この読み取った光学情報に基づいて上記と同様に自動再生情報を自動設定することもできる。また、光学情報としては、カメラによって記録される光学情報に限らず、フイルムカートリッジの出荷時に予めフイルムのコマ画像領域以外に記録された光学情報も含む。この光学情報としては、例えばパノラマ撮影専用のレンズ付きフイルムなどに予めセットされているフイルムカートリッジ内のフイルムに光学的に記録されているパノラマ撮影を示すプリントフォーマットが該当する。

また、表1に示した自動再生効果を高めるための自動再生情報は、カメラによって記録された磁気情報に限らず、フイルムプレーヤなどによって撮影後に記録された撮影日時、主要被写体の大きさ、主要被写体位置、プリントフォーマット等の磁気情報を、自動再生効果を高めるための自動再生情報として用いるようにしてもよい。

上記のようにして1本のフイルム内の複数のフイルム画像を順次自動的に再生するための自動再生情報が自動的に設定され、あるいはマニュアル操作で入力され、図4のステップ203において自動再生が選択されると、先ず、プリント指示に対応したインデックス画像の表示等を行う(ステップ245)。

即ち、図11のフローチャートに示すように、第1のプリスキャンを実行し((ステップ300)、これによりフイルムからプリント指示された各コマのプリント枚数を含む磁気情報を読み込み、プリント指示された各コマのプリント枚数等を記憶する(ステップ302、304)。続いて、第2のプリスキャンを実行し(ステップ306)、1本のフイルムの各コマの画像情報を読み込む(ステップ308)。尚、第1、第2のプリスキャンについては、図5等で説明したため、ここではその説明は省略する。

次に、各コマのプリント枚数(n)が、n=0か否かを判別し(ステップ310)、n>0の場合には、図12に示すようにそのコマのコマ画像とともにコマ番号をインデックス画像の所定位置に表示し(ステップ312)、更にそのコマのプリント枚数をコマ画像とともに表示し(ステップ314)、ステップ316に移行する。一方、ステップ310において、n=0の場合には、そのコマのコマ画像等の表示は行わずに、ステップ316に移行する。

ステップ316では、対象コマが最終コマか否かを判別し(ステップ316)、最終コマでない場合には、次のコマ番号のコマを対象コマとしてステップ310に戻り、上記と同様の処理を繰り返し実行する。

そして、ステップ316で対象コマが最終コマであると判別されると、プリント枚数の総数を算出し、その総数を所定位置に表示する。

これにより、図9に示すようなプリント枚数の指定がされたフイルムの場合には、図12に示すようにプリント指定されていないコマ画像の表示が削除され、プリント指定されたコマ画像のみが表示される。このようなインデックス画像の表示は、例えばフイルムプレーヤによってプリント指定したフイルムをDPE店に持っていき、そのDPE店でプリント指定したコマや枚数等を確認する場合に好適である。

図13はプリント指示に対応したインデックス画像の他の表示を行う場合のフローチャートである。尚、図11と共通するステップには同一の符号を付し、その説明は省略する。

図11のフローチャートと図13のフローチャートとを比較すると、図13のフローチャートでは、ステップ310でプリント枚数が、n=0の場合に、ステップ315の処理を行ったのち、ステップ316に移行するする点で相違する。

このステップ315では、図14に示すようにプリント指定されていないコマ画像のコマ番号の表示を点線で表示させ、プリント指定されたコマ画像と区別できるようにしている。尚、プリント指定されたコマ画像とプリント指定されていないコマ画像とを識別可能に表示する方法は、上記実施の形態に限らず、例えばコマ番号の字体を異ならせて表示する方法、コマ番号の色や輝度を変える方法、コマ画像の色を変える方法(プリント指定されていないコマ画像はモノクロ表示)、コマ画像の輝度を変える方法(プリント指定されていないコマ画像の輝度を小さくする方法)等が考えられる。

次に、上記インデックス画像が表示されたのち、プリント指示に対応したコマ画像の自動再生が選択されると、1本のフイルム内の複数のフイルム画像のうち、プリント指定されたコマ画像のみを1コマずつ順次自動的に再生する(図4のステップ246)。このとき、図15に示すように例えば右上にコマ番号を表示し、左下にそのコマ画像のプリント枚数/プリント総数を表示する。

次に、前述した自動再生情報に基づいて1本のフイルム内の複数のフイルム画像を順次自動的に再生する場合について説明する。

この場合、図16のフローチャートに示すように第1のプリスキャンで読み取り、CPU160内のRAM160A(図3参照)に別々に記憶されている光学情報と磁気情報とを比較する(ステップ400)。そして、光学情報と磁気情報とが一致する場合には、RAM160Aに記憶されている光学情報に基づいて自動再生を行う(ステップ402)。尚、この場合には、光学情報と磁気情報とが一致しているため、RAM160Aに記憶されている磁気情報に基づいて自動再生を行ってもよい。

一方、光学情報と磁気情報とが一致しない場合(いずれか一方の情報が欠落している場合も含む)には、光学情報及び磁気情報のうちいずれか一方を選択するモード選択手段(図示せず)の選択操作に基づいて、光学情報が選択されているか否かを判別する(ステップ404)。そして、光学情報が選択されている場合には、更に光学情報を磁気情報として取り込むことを指示する取込指示手段(図示せず)の操作に基づいて、光学情報を磁気情報として取り込むか否かを判別する(ステップ406)。

ここで、光学情報を磁気情報として取り込まないと判別されると、ステップ402に移行し、光学情報に基づいて自動再生を行う。一方、光学情報を磁気情報として取り込むと判別されると、光学情報を磁気情報としてRAM160Aに記憶させる(ステップ408)。例えば、光学情報がパノラマを示すプリントフォーマットで、磁気情報がハイビジョンを示すプリントフォーマットの場合には、磁気情報をパノラマを示すプリントフォーマットに書き換え、また、光学情報に対応する情報が磁気情報にない場合には、その光学情報を磁気情報としてRAM160Aに追記する。その後、RAM160Aに記憶された磁気情報に基づいて自動再生を行う(ステップ414)。

また、ステップ404において、光学情報が選択されていない場合には、光学情報を無効化する無効指示手段(図示せず)の操作に基づいて、光学情報を無効化するか否かを判別する(ステップ410)。そして、光学情報の無効化が指示されている場合には、光学情報を自動再生情報として無効にする磁気情報をRAM160Aに記憶させる(ステップ412)。その後、磁気情報に基づいて自動再生を行う(ステップ414)。一方、光学情報の無効化が指示されていない場合には、ステップ414に移行し、磁気情報に基づいて自動再生を行う。

このようにして磁気情報又は光学情報に基づく自動再生が終了すると、図4に示すようにフイルム巻戻し時に、RAM160Aに記憶された磁気情報がフイルム114の磁気記録層114Bに再び記録され(ステップ247)、巻戻し終了後フイルムカートリッジ110が取り出される(ステップ248)。このように、一旦自動再生情報がフイルムの磁気記録層に記録されると、その後は、プリスキャン時に自動再生情報を読み取ることにより、その自動再生情報に応じた自動再生が可能となる。

100…フイルムプレーヤ、109…モニタTV、110…フイルムカートリッジ、114…写真フイルム、114A…パーフォレーション、114B…磁気記録層、120…キーパッド、130…光源、135…撮影レンズ、142…CCDラインセンサ、151…第1信号処理回路、152…第2信号処理回路、153…第3信号処理回路、154…メモリ制御回路、160…中央処理装置(CPU)、170…フイルム駆動メカ、180…光学データ読取装置、182…磁気記録再生装置、M1…CCDバッファ、M2…表示バッファ