JP2021065186A - 接着性細胞を静置培養するための装置及び方法 - Google Patents

接着性細胞を静置培養するための装置及び方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2021065186A JP2021065186A JP2019194608A JP2019194608A JP2021065186A JP 2021065186 A JP2021065186 A JP 2021065186A JP 2019194608 A JP2019194608 A JP 2019194608A JP 2019194608 A JP2019194608 A JP 2019194608A JP 2021065186 A JP2021065186 A JP 2021065186A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- culture

- culture solution

- tank

- bead

- unit

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 61

- 238000012258 culturing Methods 0.000 title claims abstract description 50

- 230000001464 adherent effect Effects 0.000 title claims description 38

- 239000011324 bead Substances 0.000 claims abstract description 481

- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 196

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 claims abstract description 188

- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 claims abstract description 188

- 238000004113 cell culture Methods 0.000 claims abstract description 61

- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims abstract description 30

- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N lactic acid Chemical compound CC(O)C(O)=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 112

- 235000014655 lactic acid Nutrition 0.000 claims description 56

- 239000004310 lactic acid Substances 0.000 claims description 56

- 208000028659 discharge Diseases 0.000 claims description 55

- 239000001963 growth medium Substances 0.000 claims description 55

- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims description 48

- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 33

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 18

- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-M Lactate Chemical compound CC(O)C([O-])=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 13

- 238000010586 diagram Methods 0.000 abstract description 2

- 239000000243 solution Substances 0.000 description 299

- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 297

- 239000010410 layer Substances 0.000 description 34

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 28

- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 20

- 239000007787 solid Substances 0.000 description 12

- 239000002609 medium Substances 0.000 description 11

- 210000000130 stem cell Anatomy 0.000 description 11

- 235000010633 broth Nutrition 0.000 description 10

- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 10

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 9

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 9

- 206010040844 Skin exfoliation Diseases 0.000 description 8

- 238000010813 internal standard method Methods 0.000 description 8

- 230000004663 cell proliferation Effects 0.000 description 7

- 239000000843 powder Substances 0.000 description 7

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 7

- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 7

- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 7

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6

- 210000002901 mesenchymal stem cell Anatomy 0.000 description 6

- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 5

- BITYXLXUCSKTJS-ZETCQYMHSA-N (2S)-2-isopropylmalic acid Chemical compound CC(C)[C@](O)(C(O)=O)CC(O)=O BITYXLXUCSKTJS-ZETCQYMHSA-N 0.000 description 4

- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 4

- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 4

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 4

- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 4

- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 4

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4

- 210000001778 pluripotent stem cell Anatomy 0.000 description 4

- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 4

- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 description 4

- 108010035532 Collagen Proteins 0.000 description 3

- 102000008186 Collagen Human genes 0.000 description 3

- 241000124008 Mammalia Species 0.000 description 3

- 241000251539 Vertebrata <Metazoa> Species 0.000 description 3

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3

- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 3

- 229920001436 collagen Polymers 0.000 description 3

- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 3

- 239000002612 dispersion medium Substances 0.000 description 3

- 210000001671 embryonic stem cell Anatomy 0.000 description 3

- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 3

- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 3

- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 3

- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 3

- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000006144 Dulbecco’s modified Eagle's medium Substances 0.000 description 2

- KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N EDTA Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 108010037362 Extracellular Matrix Proteins Proteins 0.000 description 2

- 102000010834 Extracellular Matrix Proteins Human genes 0.000 description 2

- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 2

- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2

- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N acrylic acid group Chemical group C(C=C)(=O)O NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 230000021164 cell adhesion Effects 0.000 description 2

- 239000006285 cell suspension Substances 0.000 description 2

- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 2

- 235000010980 cellulose Nutrition 0.000 description 2

- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 2

- LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I dipotassium trisodium dihydrogen phosphate hydrogen phosphate dichloride Chemical compound P(=O)(O)(O)[O-].[K+].P(=O)(O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Cl-].[K+].[Cl-].[Na+] LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I 0.000 description 2

- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 2

- 238000004299 exfoliation Methods 0.000 description 2

- 210000002744 extracellular matrix Anatomy 0.000 description 2

- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2

- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 2

- 239000002207 metabolite Substances 0.000 description 2

- 239000007758 minimum essential medium Substances 0.000 description 2

- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2

- 239000002953 phosphate buffered saline Substances 0.000 description 2

- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 2

- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 2

- -1 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 2

- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 2

- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 2

- 230000035755 proliferation Effects 0.000 description 2

- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 2

- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 2

- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 2

- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2

- 229920005992 thermoplastic resin Polymers 0.000 description 2

- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 description 2

- 239000003656 tris buffered saline Substances 0.000 description 2

- OZFAFGSSMRRTDW-UHFFFAOYSA-N (2,4-dichlorophenyl) benzenesulfonate Chemical compound ClC1=CC(Cl)=CC=C1OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 OZFAFGSSMRRTDW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- KIUKXJAPPMFGSW-DNGZLQJQSA-N (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-2-[(2S,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid Chemical compound CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@@H]([C@@H](O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O3)C(O)=O)O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)NC(C)=O)[C@@H](C(O)=O)O1 KIUKXJAPPMFGSW-DNGZLQJQSA-N 0.000 description 1

- UZOVYGYOLBIAJR-UHFFFAOYSA-N 4-isocyanato-4'-methyldiphenylmethane Chemical compound C1=CC(C)=CC=C1CC1=CC=C(N=C=O)C=C1 UZOVYGYOLBIAJR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 244000215068 Acacia senegal Species 0.000 description 1

- 229920000178 Acrylic resin Polymers 0.000 description 1

- 239000004925 Acrylic resin Substances 0.000 description 1

- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 1

- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 description 1

- 241000282472 Canis lupus familiaris Species 0.000 description 1

- 241000282693 Cercopithecidae Species 0.000 description 1

- 229920002101 Chitin Polymers 0.000 description 1

- 229920001661 Chitosan Polymers 0.000 description 1

- 102000029816 Collagenase Human genes 0.000 description 1

- 108060005980 Collagenase Proteins 0.000 description 1

- 241000938605 Crocodylia Species 0.000 description 1

- 241000238424 Crustacea Species 0.000 description 1

- 229920002307 Dextran Polymers 0.000 description 1

- 239000012591 Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline Substances 0.000 description 1

- 239000006145 Eagle's minimal essential medium Substances 0.000 description 1

- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 1

- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 1

- 241000282326 Felis catus Species 0.000 description 1

- 108010067306 Fibronectins Proteins 0.000 description 1

- 102000016359 Fibronectins Human genes 0.000 description 1

- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 1

- 229920002907 Guar gum Polymers 0.000 description 1

- 229920000084 Gum arabic Polymers 0.000 description 1

- 241000238631 Hexapoda Species 0.000 description 1

- 241000282412 Homo Species 0.000 description 1

- 229920000663 Hydroxyethyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- 239000004354 Hydroxyethyl cellulose Substances 0.000 description 1

- 229920002153 Hydroxypropyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- 108010085895 Laminin Proteins 0.000 description 1

- 241000237852 Mollusca Species 0.000 description 1

- 241000699670 Mus sp. Species 0.000 description 1

- 241000283973 Oryctolagus cuniculus Species 0.000 description 1

- 229920003171 Poly (ethylene oxide) Polymers 0.000 description 1

- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 1

- 108010039918 Polylysine Proteins 0.000 description 1

- 239000012980 RPMI-1640 medium Substances 0.000 description 1

- 241000700159 Rattus Species 0.000 description 1

- 229920002125 Sokalan® Polymers 0.000 description 1

- 229920002472 Starch Polymers 0.000 description 1

- 241000282887 Suidae Species 0.000 description 1

- 102000004142 Trypsin Human genes 0.000 description 1

- 108090000631 Trypsin Proteins 0.000 description 1

- XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N Vinyl acetate Chemical compound CC(=O)OC=C XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QYKIQEUNHZKYBP-UHFFFAOYSA-N Vinyl ether Chemical compound C=COC=C QYKIQEUNHZKYBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 108010031318 Vitronectin Proteins 0.000 description 1

- 102100035140 Vitronectin Human genes 0.000 description 1

- 235000010489 acacia gum Nutrition 0.000 description 1

- 239000000205 acacia gum Substances 0.000 description 1

- DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N acetic acid;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;sodium Chemical compound [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 1

- 235000010443 alginic acid Nutrition 0.000 description 1

- 239000000783 alginic acid Substances 0.000 description 1

- 229920000615 alginic acid Polymers 0.000 description 1

- 229960001126 alginic acid Drugs 0.000 description 1

- 150000004781 alginic acids Chemical class 0.000 description 1

- 125000002723 alicyclic group Chemical group 0.000 description 1

- 229940024606 amino acid Drugs 0.000 description 1

- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 1

- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000003242 anti bacterial agent Substances 0.000 description 1

- 229940088710 antibiotic agent Drugs 0.000 description 1

- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1

- 239000001768 carboxy methyl cellulose Substances 0.000 description 1

- 235000010418 carrageenan Nutrition 0.000 description 1

- 239000000679 carrageenan Substances 0.000 description 1

- 229920001525 carrageenan Polymers 0.000 description 1

- 229940113118 carrageenan Drugs 0.000 description 1

- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1

- 210000000845 cartilage Anatomy 0.000 description 1

- 108010015046 cell aggregation factors Proteins 0.000 description 1

- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1

- 239000002738 chelating agent Substances 0.000 description 1

- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1

- 229940045110 chitosan Drugs 0.000 description 1

- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1

- 229960002424 collagenase Drugs 0.000 description 1

- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1

- 238000007865 diluting Methods 0.000 description 1

- 108010007093 dispase Proteins 0.000 description 1

- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1

- 239000000806 elastomer Substances 0.000 description 1

- 229940088598 enzyme Drugs 0.000 description 1

- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1

- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1

- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 1

- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 1

- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 1

- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 1

- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1

- 210000004602 germ cell Anatomy 0.000 description 1

- 210000001654 germ layer Anatomy 0.000 description 1

- 210000001368 germline stem cell Anatomy 0.000 description 1

- 239000003102 growth factor Substances 0.000 description 1

- 239000000665 guar gum Substances 0.000 description 1

- 235000010417 guar gum Nutrition 0.000 description 1

- 229960002154 guar gum Drugs 0.000 description 1

- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1

- 210000003897 hepatic stem cell Anatomy 0.000 description 1

- 239000005556 hormone Substances 0.000 description 1

- 229940088597 hormone Drugs 0.000 description 1

- 229920002674 hyaluronan Polymers 0.000 description 1

- 229960003160 hyaluronic acid Drugs 0.000 description 1

- 235000019447 hydroxyethyl cellulose Nutrition 0.000 description 1

- 239000001863 hydroxypropyl cellulose Substances 0.000 description 1

- 235000010977 hydroxypropyl cellulose Nutrition 0.000 description 1

- 239000001866 hydroxypropyl methyl cellulose Substances 0.000 description 1

- 235000010979 hydroxypropyl methyl cellulose Nutrition 0.000 description 1

- 229920003088 hydroxypropyl methyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- UFVKGYZPFZQRLF-UHFFFAOYSA-N hydroxypropyl methyl cellulose Chemical compound OC1C(O)C(OC)OC(CO)C1OC1C(O)C(O)C(OC2C(C(O)C(OC3C(C(O)C(O)C(CO)O3)O)C(CO)O2)O)C(CO)O1 UFVKGYZPFZQRLF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 1

- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1

- 238000004895 liquid chromatography mass spectrometry Methods 0.000 description 1

- 229920000609 methyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- 239000001923 methylcellulose Substances 0.000 description 1

- 235000010981 methylcellulose Nutrition 0.000 description 1

- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 description 1

- 210000001665 muscle stem cell Anatomy 0.000 description 1

- 229940028444 muse Drugs 0.000 description 1

- QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N n-propan-2-ylprop-2-enamide Chemical compound CC(C)NC(=O)C=C QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 210000001178 neural stem cell Anatomy 0.000 description 1

- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 1

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1

- 229920001277 pectin Polymers 0.000 description 1

- 239000001814 pectin Substances 0.000 description 1

- 235000010987 pectin Nutrition 0.000 description 1

- 229960000292 pectin Drugs 0.000 description 1

- 150000003904 phospholipids Chemical class 0.000 description 1

- 238000009832 plasma treatment Methods 0.000 description 1

- 229920000747 poly(lactic acid) Polymers 0.000 description 1

- 229920002401 polyacrylamide Polymers 0.000 description 1

- 229920006122 polyamide resin Polymers 0.000 description 1

- 229920005668 polycarbonate resin Polymers 0.000 description 1

- 239000004431 polycarbonate resin Substances 0.000 description 1

- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 description 1

- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 description 1

- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 1

- 239000004626 polylactic acid Substances 0.000 description 1

- 229920000656 polylysine Polymers 0.000 description 1

- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1

- 229920005672 polyolefin resin Polymers 0.000 description 1

- 229920001282 polysaccharide Polymers 0.000 description 1

- 239000005017 polysaccharide Substances 0.000 description 1

- 150000004804 polysaccharides Chemical class 0.000 description 1

- 229920000036 polyvinylpyrrolidone Polymers 0.000 description 1

- 239000001267 polyvinylpyrrolidone Substances 0.000 description 1

- 235000013855 polyvinylpyrrolidone Nutrition 0.000 description 1

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1

- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1

- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 1

- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1

- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1

- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1

- 210000002966 serum Anatomy 0.000 description 1

- 235000019812 sodium carboxymethyl cellulose Nutrition 0.000 description 1

- 229920001027 sodium carboxymethylcellulose Polymers 0.000 description 1

- 210000001082 somatic cell Anatomy 0.000 description 1

- 230000000920 spermatogeneic effect Effects 0.000 description 1

- 239000008107 starch Substances 0.000 description 1

- 235000019698 starch Nutrition 0.000 description 1

- 229940032147 starch Drugs 0.000 description 1

- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 description 1

- 150000008163 sugars Chemical class 0.000 description 1

- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1

- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 1

- 239000012588 trypsin Substances 0.000 description 1

- 210000004881 tumor cell Anatomy 0.000 description 1

- 230000002792 vascular Effects 0.000 description 1

- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UHVMMEOXYDMDKI-JKYCWFKZSA-L zinc;1-(5-cyanopyridin-2-yl)-3-[(1s,2s)-2-(6-fluoro-2-hydroxy-3-propanoylphenyl)cyclopropyl]urea;diacetate Chemical compound [Zn+2].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CCC(=O)C1=CC=C(F)C([C@H]2[C@H](C2)NC(=O)NC=2N=CC(=CC=2)C#N)=C1O UHVMMEOXYDMDKI-JKYCWFKZSA-L 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

【課題】接着性細胞が接着可能な表面を有するビーズを使用して、接着性細胞を静置培養する技術を提供する。【解決手段】接着性細胞を静置培養する培養部(2A)と、培養部(2A)の動作を制御する制御部とを備える細胞培養装置であって、培養部(2A)は、培養槽(21)と、培養槽(21)に第1材料を供給する第1材料供給部(22)と、培養槽(21)に第2材料を供給する第2材料供給部(23)と、培養槽(21)に対して培養液供給処理及び/又は培養液排出処理を行う培養液給排部(24)とを備え、第1材料は、培養液及び接着性細胞を含み、静置培養中に、ビーズ堆積物が維持されながら、培養液給排部(24)によって培養液供給処理及び/又は培養液排出処理が行われるように、培養部(2A)の動作を制御する、細胞培養装置。【選択図】図2

Description

本開示は、接着性細胞を静置培養するための装置及び方法に関する。

接着性細胞は、一般に、固体表面に接着して増殖するため、培養液中に懸濁するだけでは増殖効率が著しく低い。したがって、接着性細胞の培養には、接着性細胞が接着して増殖するための足場となる固体表面が必要である。このような固体表面としては、例えば、培養槽の内壁面、マイクロキャリアの表面等が使用されている。マイクロキャリアとしては、例えば、数マイクロメートル〜数百マイクロメートルの直径を有するビーズが使用されている。

培養によって実現可能な細胞収量は、接着性細胞が接着可能な固体表面の面積に依存する。したがって、細胞収量を増加させるためには、接着性細胞が接着可能な固体表面の面積を増加させる必要がある。

接着性細胞が接着して増殖するための足場として、培養槽の内壁面を使用する場合、細胞収量を増加させるためには、培養槽のサイズを増加させる必要がある。一方、接着性細胞が接着して増殖するための足場として、マイクロキャリアの表面を使用する場合、培養槽のサイズを増加させる必要はなく、マイクロキャリアの個数を増加させればよい。したがって、マイクロキャリアの使用は、培養液の単位体積あたりの、又は、培養槽の単位底面積あたりの、接着性細胞が接着可能な固体表面の面積を増加させる観点からは有利である。

マイクロキャリアを使用して接着性細胞を培養すると、マイクロキャリアの表面に接着した接着性細胞は、重力によって培養液中を沈降し、培養槽の底部に堆積する。接着性細胞がマイクロキャリアとともに培養槽の底部に堆積する時間が長くなると、接着性細胞の生命活動に必要な物質の供給が遮断されたり、接着性細胞から排出された老廃物が接着性細胞周囲に滞留したりする。このような栄養枯渇、老廃物滞留等によって、細胞増殖性(細胞生産性)の低下が生じる。したがって、接着性細胞がマイクロキャリアとともに培養槽の底部に長時間堆積することを防止するために、培養液の撹拌が行われ、マイクロキャリアの表面に接着した接着性細胞は、培養液中に浮遊した状態で培養される(例えば、特許文献1)。

本開示は、接着性細胞が接着可能な表面を有するビーズを使用して接着性細胞を静置培養する技術を提供する。

本開示の一態様は、接着性細胞を静置培養する培養部と、前記培養部の動作を制御する制御部とを備える細胞培養装置であって、

前記培養部は、

培養槽と、

前記培養槽に第1材料を供給する第1材料供給部と、

前記培養槽に第2材料を供給する第2材料供給部と、

前記培養槽に対して培養液供給処理及び/又は培養液排出処理を行う培養液給排部と、

を備え、

前記第1材料は、培養液及び接着性細胞を含み、

前記第2材料は、前記接着性細胞が接着可能な表面を有する直径0.7mm以上のビーズを含み、

前記培養槽の底壁部には、開口部が形成されており、

前記培養液給排部は、前記開口部を通じて、前記培養液供給処理及び/又は前記培養液排出処理を行い、

前記制御部は、前記第1材料供給部及び前記第2材料供給部によって前記第1材料及び前記第2材料が前記培養槽に供給され、次いで、前記培養槽内において、前記接着性細胞が、前記直径0.7mm以上のビーズを含むビーズ堆積物に接着した状態で静置培養され、前記静置培養中に、前記ビーズ堆積物が維持されながら、前記培養液給排部によって前記培養液供給処理及び/又は前記培養液排出処理が行われるように、前記培養部の動作を制御する、前記細胞培養装置に関する。

前記培養部は、

培養槽と、

前記培養槽に第1材料を供給する第1材料供給部と、

前記培養槽に第2材料を供給する第2材料供給部と、

前記培養槽に対して培養液供給処理及び/又は培養液排出処理を行う培養液給排部と、

を備え、

前記第1材料は、培養液及び接着性細胞を含み、

前記第2材料は、前記接着性細胞が接着可能な表面を有する直径0.7mm以上のビーズを含み、

前記培養槽の底壁部には、開口部が形成されており、

前記培養液給排部は、前記開口部を通じて、前記培養液供給処理及び/又は前記培養液排出処理を行い、

前記制御部は、前記第1材料供給部及び前記第2材料供給部によって前記第1材料及び前記第2材料が前記培養槽に供給され、次いで、前記培養槽内において、前記接着性細胞が、前記直径0.7mm以上のビーズを含むビーズ堆積物に接着した状態で静置培養され、前記静置培養中に、前記ビーズ堆積物が維持されながら、前記培養液給排部によって前記培養液供給処理及び/又は前記培養液排出処理が行われるように、前記培養部の動作を制御する、前記細胞培養装置に関する。

本開示により、接着性細胞が接着可能な表面を有するビーズを使用して接着性細胞を静置培養する技術が提供される。

以下、図面を参照して本開示の実施形態について説明する。

本開示は、接着性細胞を静置培養するための装置及び方法に関する。具体的には、本開示は、接着性細胞が接着可能な表面を有する直径0.7mm以上のビーズを含むビーズ堆積物を使用して、接着性細胞を静置培養する装置及び方法に関する。

本開示において、「静置培養」とは、接着性細胞の培養工程において、ビーズ堆積物が維持され得る条件下で接着性細胞を培養することを意味する。撹拌子、撹拌翼等の撹拌機構を使用して培養液を撹拌すると、ビーズ堆積物を維持することはできない。したがって、接着性細胞の培養工程において、撹拌子、撹拌翼等の撹拌機構を使用した培養液の撹拌は行われない。但し、「静置培養」は、接着性細胞の培養工程において、培養液が常に静止した状態にあることを意味するわけではなく、本開示では、静置培養中に培養液給排処理が行われる。「培養液給排処理」は、培養液供給処理(培養槽への培養液の供給処理)及び培養液排出処理(培養槽からの培養液の排出処理)の一方又は両方を意味する。接着性細胞の培養工程における培養液給排処理は、ビーズ堆積物が維持されるように行われる。また、「静置培養」は、撹拌子、撹拌翼等の撹拌機構が培養槽に設けられていないことを意味するわけではない。培養槽には、撹拌子、撹拌翼等の撹拌機構が設けられていてもよく、接着性細胞の培養工程の後に行われる工程(例えば、ビーズから接着性細胞を剥離する工程、ビーズから剥離された接着性細胞を回収する工程等)では、もはやビーズ堆積物を維持する必要がないため、撹拌子、撹拌翼等の撹拌機構を使用して培養液を撹拌してもよい。

本開示において、接着性細胞の静置培養は、接着性細胞をビーズ堆積物に接着させた状態で行われる。本開示において、接着性細胞の静置培養に使用されるビーズ堆積物は、接着性細胞が接着可能な表面を有する直径0.7mm以上のビーズを含む。接着性細胞の静置培養に使用されるビーズ堆積物が、直径0.7mm以上のビーズを含むことにより、接着性細胞の静置培養に使用されるビーズ堆積物が、直径0.7mm以上のビーズを含まない場合に生じる細胞増殖性(細胞生産性)の低下(例えば、接着性細胞の生命活動に必要な物質の供給の遮断、接着性細胞から排出された老廃物の滞留等によって生じる細胞増殖性(細胞生産性)の低下)を防止することができる。また、直径0.7mm以上のビーズの量(個数)を調整することにより、接着性細胞が接着可能な固体表面の面積を調整することができ、これにより、培養によって実現可能な細胞収量を調整することができる。さらに、直径0.7mm以上のビーズを使用することにより、ビーズと接着性細胞との分離が容易になる。したがって、本開示の装置及び方法によれば、静置培養による接着細胞の生産性を向上させることができる。

以下、図面を参照して、本開示の第1態様に係る細胞培養装置1A及び本開示の第2態様に係る細胞培養装置1Bについて説明する。細胞培養装置1A及び細胞培養装置1Bに関する図面において、同一の部材又は部分は同一の符号で表されている。

<細胞培養装置の構成>

細胞培養装置1A及び1Bの構成について図1を参照して説明する。図1は、細胞培養装置1A及び1Bの構成を示す概略図である。

細胞培養装置1A及び1Bの構成について図1を参照して説明する。図1は、細胞培養装置1A及び1Bの構成を示す概略図である。

図1に示すように、細胞培養装置1Aは、接着性細胞を静置培養する培養部2Aと、培養部2の動作を制御する制御部3とを備え、細胞培養装置1Bは、接着性細胞を静置培養する培養部2Bと、培養部2の動作を制御する制御部3とを備える。

培養部2A及び2Bは、接着性細胞の静置培養に関する各種処理を行う。培養部2A及び2Bは、接着性細胞の静置培養処理に加えて、接着性細胞の静置培養処理後に行われる各種処理(例えば、ビーズからの接着性細胞の剥離処理、ビーズから剥離された接着性細胞の回収処理等)を行ってもよい。

制御部3は、例えばコンピュータであり、主制御部と記憶部とを備える。主制御部は、例えばCPU(Central Processing Unit)であり、記憶部に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより培養部2A及び2Bの動作を制御する。記憶部は、例えばRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、ハードディスク等の記憶デバイスで構成されており、培養部2A及び2Bにおいて実行される各種処理を制御するプログラムを記憶する。なお、プログラムは、コンピュータにより読み取り可能な記憶媒体に記録されたものであってもよいし、その記憶媒体から記憶部にインストールされたものであってもよい。コンピュータにより読み取り可能な記憶媒体としては、例えば、ハードディスク(HD)、フレキシブルディスク(FD)、コンパクトディスク(CD)、マグネットオプティカルディスク(MO)、メモリカード等が挙げられる。記録媒体には、例えば、細胞培養装置1の動作を制御するためのコンピュータにより実行されたときに、コンピュータが細胞培養装置1の動作を制御して後述する細胞培養方法を実行させるプログラムが記録される。

<培養部の構成>

培養部2A及び2Bの構成について図2〜図4を参照して説明する。図2は、培養部2Aの構成を示す一部断面図であり、図3は、培養部2Bの構成を示す一部断面図であり、図4は、図3において符号R2で示される領域の拡大図である。なお、図2及び図3において、Z方向は、重力方向を表し、本明細書で使用される「上側」、「上方」及び「上部」という表現は、Z方向における上側、上方及び上部を意味する。

培養部2A及び2Bの構成について図2〜図4を参照して説明する。図2は、培養部2Aの構成を示す一部断面図であり、図3は、培養部2Bの構成を示す一部断面図であり、図4は、図3において符号R2で示される領域の拡大図である。なお、図2及び図3において、Z方向は、重力方向を表し、本明細書で使用される「上側」、「上方」及び「上部」という表現は、Z方向における上側、上方及び上部を意味する。

図2に示すように、培養部2Aは、培養槽21と、培養槽21に第1材料M1を供給する第1材料供給部22と、培養槽21に第2材料M2を供給する第2材料供給部23とを備える。図3に示すように、培養部2Bは、培養槽21と、培養槽21に第1材料M1を供給する第1材料供給部22とを備える。なお、培養部2Bは、培養部2Aとは異なり、培養槽21に第2材料M2を供給する第2材料供給部23を備えていない。

図2及び図3に示すように、培養槽21は、接着性細胞の静置培養が行われる培養空間Sを有する。図2及び図3に示すように、培養槽21は、底壁部211と、底壁部211の周縁から起立する周壁部212と、周壁部212の上方開口部を封止する上壁部213とを有し、培養空間Sは、底壁部211、周壁部212及び上壁部213によって囲まれている。したがって、培養槽21の培養空間Sは、閉鎖系培養に適している。培養空間Sの体積は、実現すべき培養スケール等を考慮して適宜調整することができる。培養空間Sの体積は、好ましくは1mL以上10,000mL以下、さらに好ましくは5mL以上1,000mL以下、さらに一層好ましくは10mL以上100mL以下である。閉鎖系培養を行う必要がない場合には、上壁部213を省略してもよい。以下、培養槽21の培養空間S側の壁面を、培養槽21の内壁面といい、底壁部211の培養空間S側の壁面、周壁部212の培養空間S側の壁面及び上壁部213の培養空間S側の壁面を、それぞれ、底壁部211の内壁面、周壁部212の内壁面及び上壁部213の内壁面という。

培養槽21の底壁部211の内壁面は、平面であっても曲面であってもよいが、通常は平面である。培養槽21の底壁部211の内壁面の形状は、特に限定されない。培養槽21の底壁部211の内壁面の形状としては、例えば、円形状、楕円形状、矩形状等が挙げられる。

図2及び図3に示すように、培養槽21の周壁部212の形状は、底壁部211に向けて傾斜し、先細りになる形状、すなわち、テーパ状であることが好ましい。培養槽21の周壁部212をテーパ状とすることにより、培養液の給排時における乱流の形成を抑制することができ、培養液の給排効率を向上させることができる。また、培養槽21の周壁部212をテーパ状とすることにより、気泡が周壁部212と底壁部211とが接する箇所に残存することを抑制することができ、培養槽21の培養空間Sの全体を培養液で完全に満たすことができる。

周壁部212がテーパ状である場合、テーパ角度(底壁部211の内壁面と周壁部212の内壁面とがなす角度)は、好ましくは90度より大きく150度以下、さらに好ましくは90度より大きく135度以下、さらに一層好ましくは90度より大きく105度以下である。テーパ角度を上記範囲内とすることにより、培養液の給排時における乱流の形成をより効果的に抑制することができる。また、培養空間Sの水平方向の最大面積に対して底壁部212の面積を小さく設計することができるので、培養空間Sに播種された細胞が底壁部212の開口部から培養空間Sの外に出るのを抑えることができる。

培養槽21の内壁面(特に、底壁部211の内壁面及び周壁部212の内壁面)は、細胞非接着性であることが好ましい。培養槽21の内壁面を細胞非接着性とすることにより、接着性細胞が接着する主要な固体表面をビーズ表面とすることができる。これにより、接着性細胞が接着して増殖する固体表面の面積(ひいては、細胞収量)をビーズの個数で管理及びコントロールすることができる。

培養槽21の内壁面の細胞非接着性は、培養槽21の内壁面に対して細胞非接着コーティングを行うことにより付与することができる。細胞非接着コーティングとしては、例えば、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム等のセルロース類;ポリエチレンオキサイド;カルボキシビニルポリマー;ポリビニルピロリドン;ポリエチレングリコール;ポリ乳酸;ポリアクリルアミド、ポリN−イソプロピルアクリルアミド等のポリアミド;キチン、キトサン、ヒアルロン酸、アルギン酸、デンプン、ペクチン、カラギーナン、グアーガム、アラビアゴム、デキストラン等の多糖類;リン脂質ポリマー;これらの誘導体等によるコーティングが挙げられる。また、培養槽21の内壁面の細胞非接着性は、培養槽21自体を、細胞非接着性材料で構成することにより付与することができる。細胞非接着性材料としては、例えば、プラズマ処理等により表面電荷を付与していない合成樹脂(例えば、ポリスチレン、ポリカーボネート、テトラフルオロエチレン−パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体(PFA)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等)が挙げられる。

図2及び図3に示すように、培養槽21の底壁部211には、培養空間Sに通じる開口部214が形成されている。図2及び図3に示すように、培養槽21の底壁部211に形成された開口部214には、配管240が接続されており、開口部214及び配管240を通じて、培養槽21に対して、第1材料供給部22による第1材料給排処理(培養槽21への第1材料M1の供給及び培養槽21からの第1材料M1の排出の一方又は両方)及び/又は培養液給排部24による培養液給排処理(培養槽21からの培養液の排出及び培養槽21への培養液の供給の一方又は両方)を行うことができるようになっている。培養槽21の培養空間Sにビーズ堆積物が存在している場合、培養槽21の底壁部211に形成された開口部214を通じて、第1材料給排処理及び/又は培養液給排処理を行うことにより、第1材料給排処理中及び/又は培養液給排処理中において、ビーズ堆積物を維持しやすい。培養槽21に対して第1材料給排処理及び/又は培養液給排処理を行うための開口部は、周壁部212又は上壁部213に形成されていてもよい。培養槽21に対して第1材料給排処理及び/又は培養液給排処理を行うための開口部の数は、2以上であってもよい。培養槽21に対して第1材料排出処理及び/又は培養液排出処理を行うための開口部と、培養槽21に対して第1材料供給処理及び/又は培養液供給処理を行うための開口部とは、それぞれ別々に設けられていてもよい。

図2及び図3に示すように、配管240には、流路切り替え部27が設けられている。流路切り替え部27は、必要に応じて設けられる機構であり、省略可能である。本開示には、流路切り替え部27が省略された実施形態も包含される。

流路切り替え部27は、流路切り替え機構として、例えば、流路切り替えバルブを備える。流路切り替え部27は、配管240に接続される配管を切り換えることにより、配管240と、所望の配管(例えば、培養槽21の培養空間Sからの培養液の排出を行うための配管242a、培養槽21の培養空間Sへの培養液の供給を行うための配管242b、又は、培養槽21の培養空間Sへの第1材料M1の供給を行うための配管222)とを接続させる。

図2及び図3に示すように、培養槽21の底壁部211には、開口部214を覆うフィルタFが設けられている。フィルタFは、培養槽21の培養空間Sからのビーズの流出を防止するためのフィルタである。フィルタFの目開きは、液体は通過することができるが、ビーズは通過することができないように調整されている。フィルタFの目開きは、ビーズの直径に応じて適宜調整することができるが、ビーズの直径の半分以下であることが好ましい。フィルタFによる固液分離は、例えば、デッドエンド濾過方式により行われる。フィルタFは必要に応じて設けられる構造であり、省略可能である。本開示には、フィルタFが省略された実施形態も包含される。

培養槽21は、静置培養が可能となるように、不図示の保持部によって保持されている。培養槽21の培養空間Sの環境は、不図示の環境調整部によって、接着性細胞の培養に適した環境に保持されている。環境調整部は、例えば、培養槽21の培養空間Sの温度及び湿度を調整する温湿度調整部、培養槽21の培養空間SのCO2濃度を調整するCO2濃度調整部等を備える。温湿度調整部は、培養槽21の培養空間Sの温度及び湿度を、それぞれ、例えば37℃及び95%以上に調整する。CO2濃度調整部は、培養槽21の培養空間SのCO2濃度を、例えば5%に調整する。環境調整部は、細胞培養に使用される公知のインキュベータと同様に構成することができる。

図2に示すように、培養部2Aにおける培養槽21の培養空間Sは空であり、空気等の気体が存在している。一方、図3に示すように、培養部2Bにおける培養槽21の培養空間Sには、ビーズ堆積物Lが収容されている。図4に示すように、ビーズ堆積物Lは、多数のビーズB0が積み重なることにより形成されており、あるビーズB0と、当該あるビーズB0に隣接して存在する別のビーズB0との間に存在する間隙には、空気等の気体が存在している。

ビーズ堆積物Lを構成するビーズの形状は、略球状である。ビーズの直径は、次のようにして測定される。位相差顕微鏡を使用してビーズを観察し、真上から撮影されたビーズの面積を数値化し、ビーズが真球であると仮定して、数値化された面積の値から、ビーズの直径を算出する。

ビーズ堆積物Lは、直径0.7mm以上のビーズを含む。直径0.7mm以上のビーズは、好ましくは直径1.5mm以上のビーズ、さらに好ましくは直径3.0mm以上のビーズである。ビーズの直径の上限値は特に限定されないが、ビーズの直径が大きすぎると、接着性細胞をビーズ堆積物Lに接着させて静置培養する際、接着性細胞があるビーズの表面に接着して増殖した後、当該あるビーズに隣接して存在する別のビーズの表面に移動してさらに増殖することが難しくなる。接着性細胞が、数日間(例えば、3日間程度)で、あるビーズの表面から、当該あるビーズに隣接して存在する別のビーズの表面に移動することを可能とする観点から、ビーズの直径は、好ましくは5.0mm以下である。

ビーズ堆積物Lは、直径が異なる2種類以上のビーズで構成されていてもよい。ビーズ堆積物Lを構成するビーズには、直径0.7mm以上のビーズに加えて、直径0.7mm未満のビーズが含まれていてもよいが、直径0.7mm未満のビーズが含まれていないことが好ましい。直径0.7mm未満のビーズの量(個数)は、ビーズ堆積物Lを構成するビーズの総量(総個数)を基準として、好ましくは10%以下、さらに好ましくは0.1%以下、さらに一層好ましくは0.001%以下、最も好ましくはゼロである。

ビーズ堆積物Lを構成するビーズの比重は、培養液の比重よりも大きい(すなわち、ビーズが重力によって培養液中を沈降することができる)限り特に限定されないが、ビーズの比重(37℃)は、好ましくは1.01以上3.00以下、さらに好ましくは1.04以上3.00以下である。ビーズの比重が培養液の比重よりも小さいと、ビーズが浮遊してビーズの位置制御が困難となり、ビーズ同士の接触によってビーズからの細胞剥離が発生しやすくなる。一方、ビーズの比重が大きすぎると、培養系の総重量が大きくなり、ハンドリングしにくくなる。ハンドリングの点からは培養系の総重量は小さい方が好ましく、培養系の総重量を小さくする点から、ビーズの比重は出来るだけ小さいことが好ましい。また、細胞回収時の細胞回収効率を向上させる点からは、ビーズが浮遊しやすいことが好ましく、ビーズが浮遊しやすい点からは、ビーズの比重が出来るだけ小さいことが好ましい。

ビーズ堆積物Lを構成するビーズは、接着性細胞が接着可能な表面を有する。ビーズは、例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等の合成樹脂で形成することができる。熱可塑性樹脂としては、例えば、スチレン系樹脂、(メタ)アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、ビニルエーテル系樹脂、ハロゲン含有樹脂、脂環式オレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、セルロース誘導体等が挙げられる。熱硬化性樹脂としては、シリコーン系樹脂、ゴム又はエラストマー等が挙げられる。細胞接着性を向上させるために、樹脂表面に表面処理を行なってもよい。表面処理としては、例えば、酸素プラズマ照射による親水化処理、アンモニアプラズマ照射による表面プラス電荷の付加等が挙げられる。細胞接着性をさらに向上させるために、樹脂表面に、接着性細胞が接着可能な材料をコーティングし、コーティング層を形成してもよい。接着性細胞が接着可能な材料としては、例えば、ECM(Extracellular Matrix)等の細胞接着因子、コラーゲン、ゼラチン、フィブロネクチン、ラミニン、ポリリジン、トロンボスポンジン、ビトロネクチン等の親水性物質等が挙げられる。

ビーズ堆積物Lの厚みT1(ビーズ堆積物Lの重力方向Zの長さ)は特に限定されない。ビーズ堆積物Lの厚みT1が大きいほど、接着性細胞が培養可能な固体表面の面積が大きくなる。したがって、ビーズ堆積物Lの厚みT1は、ビーズ堆積物Lを構成するビーズの直径の、好ましくは3倍以上、さらに好ましくは20倍以上、さらに一層好ましくは40倍以上、さらに一層好ましくは100倍以上である。一方、ビーズ堆積物Lの厚みT1が大きすぎると、接着性細胞の培養に必要な培養液の量の増加、細胞剥離液Pによる処理時間の増加等が生じ、一連の工程の制御が複雑化する。したがって、ビーズ堆積物Lの厚みT1(ビーズ堆積物の重力方向Zの長さ)は、ビーズ堆積物Lを構成するビーズの直径の、好ましくは1000倍以下、さらに好ましくは200倍以下、さらに一層好ましくは120倍以下である。なお、本開示において、ビーズ堆積物Lの厚みT1を、ビーズ堆積物Lを構成するビーズの直径で割った値(ビーズ堆積物Lの厚みT1/ビーズの直径)を、ビーズ堆積物Lの層数という。

ビーズ堆積物Lの厚みが均一ではない場合、ビーズ堆積物Lの最大厚みが、ビーズ堆積物Lの層数を算出するためのビーズ堆積物Lの厚みT1として使用される。

ビーズ堆積物Lが、直径が異なる2種類以上のビーズで構成されている場合、当該2種類以上のビーズのうち、総表面積が最も大きいビーズの直径が、ビーズ堆積物Lの層数を算出するためのビーズの直径として使用される。総表面積が最も多いビーズが2種類以上存在する場合、当該2種類以上のビーズのうち、直径が最も大きいビーズの直径が、ビーズ堆積物Lの層数を算出するためのビーズの直径として使用される。例えば、ビーズ堆積物Lが、表面積SA1を有するN1個のビーズB1と、表面積SA2を有するN2個のビーズB2とで構成されている場合、ビーズB1の総表面積=SA1×N1、ビーズB2の総表面積=SA2×N2である。ビーズB1の総表面積がビーズB2の総表面積よりも大きい場合には、ビーズB1の直径が、ビーズB2の総表面積がビーズB1の総表面積よりも大きい場合には、ビーズB2の直径が、ビーズ堆積物Lの層数を算出するためのビーズの直径として使用される。ビーズB1の総表面積とビーズB2の総表面積とが等しい場合には、ビーズB1及びビーズB2のうち、直径が最も大きいビーズの直径が、ビーズ堆積物Lの層数を算出するためのビーズの直径として使用される。

第1材料供給部22は、培養槽21の培養空間Sに第1材料M1を供給する。第1材料M1は、培養液及び接着性細胞を含む。第1材料M1は、培養液及び接着性細胞の混合物(細胞懸濁液)であり、接着性細胞は培養液中に分散している。図2及び図3に示すように、第1材料供給部22は、第1材料M1が貯留されているタンク221と、タンク221に貯留されている第1材料M1を培養槽21の培養空間Sに供給する供給管222とを備える。図2及び図3に示すように、供給管222は、タンク221と流路切り替え部27とを接続しており、タンク221に貯留されている第1材料M1は、配管240及び開口部214を介して培養槽21の培養空間Sに供給される。図2及び図3に示すように、供給管222には、バルブ、ポンプ等の流量調整部223が介設されており、培養槽21の培養空間Sに供給される第1材料M1の流量、流速等(培養液の供給量、培養液の供給速度、接着性細胞の供給量、接着性細胞の供給速度等)は、流量調整部223によって調整される。本実施形態において、第1材料供給部22は、培養槽21の開口部214を通じて、培養槽21の培養空間Sに第1材料M1を供給するが、第1材料供給部22による第1材料M1の供給形態は、これに限定されない。例えば、供給管222は、タンク221から、培養槽21の上壁部213、周壁部212又は底壁部211を貫通して、培養槽21の培養空間Sまで延びていてもよい。この場合、タンク221に貯留されている第1材料M1は、供給管222の先端から、培養槽21の培養空間Sに供給される。

第1材料M1に含まれる培養液は、接着性細胞を培養することができる限り特に限定されず、適宜選択することができる。培養液としては、例えば、細胞培養基本培地、分化培地、初代培養専用培地等が挙げられる。具体的には、イーグル最小必須培地(EMEM)、ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)、α−MEM、グラスゴーMEM(GMEM)、IMDM、RPMI1640、ハムF−12、MCDB培地、ウィリアムス培地E、これらの混合培地等が挙げられる。培養液は、接着性細胞の増殖、分化等に必要な成分が含まれる培地であれば、いずれも利用可能である。培養液は、培養の目的(細胞の増殖、分化等)に応じて、血清、各種成長因子、分化誘導因子、抗生物質、ホルモン、アミノ酸、糖、塩類等が添加されていてもよい。なお、培養液における乳酸濃度を測定し、測定された乳酸濃度に基づいて、細胞数を推量する場合、培養液には、乳酸が含まれていないことが好ましい。

第1材料M1に含まれる接着性細胞は、固体表面に接着して増殖することができる限り特に限定されず、適宜選択することができる。本開示において、接着性細胞が接着して増殖する際の足場となる主要な固体表面は、ビーズ堆積物Lを構成するビーズの表面である。接着性細胞としては、例えば、多能性幹細胞、幹細胞、前駆細胞、体細胞、生殖細胞等が挙げられる。第1材料M1には、1種の接着性細胞が含まれていてもよいし、2種以上の接着性細胞が含まれていてもよい。

多能性幹細胞は、三胚葉のいずれの由来の細胞にも分化する能力を有する細胞を意味する。多能性幹細胞としては、例えば、胚性幹細胞(ES細胞)、誘導性多能性幹細胞(iPS細胞)、Muse細胞(Multilineage−differentiating Stress Enduring Cell)、胚性腫瘍細胞(EC細胞)、胚性生殖幹細胞(EG細胞)等が挙げられる。

幹細胞は、分裂して自分と同じ細胞を作る能力と、別の種類の細胞に分化する能力を持ち、際限なく増殖できる細胞と定義されている。幹細胞としては、例えば、間葉系幹細胞、肝幹細胞、膵幹細胞、皮膚幹細胞、神経幹細胞、筋幹細胞、生殖幹細胞(卵祖細胞及び精原細胞)等が挙げられる。

接着性細胞が由来する動物は特に限定されず、脊椎動物であってもよく、無脊椎動物であってもよい。脊椎動物としては、例えば、哺乳動物、両類、爬虫類、両生類、魚類等が挙げられる。無脊椎動物としては、例えば、昆虫、甲殻類、軟体動物、原生動物等が挙げられる。接着性細胞が由来する動物は、好ましくは脊椎動物、さらに好ましくは哺乳動物である。哺乳動物としては、例えば、ヒト、サル、イヌ、ネコ、ウサギ、ブタ、ウシ、マウス、ラット等が挙げられるが、これらのうち、ヒトが好ましい。

接着性細胞は、組織を形成していてもよい。組織としては、例えば、軟骨組織、骨組織、筋組織、角膜組織、血管組織等が挙げられる。組織は、生体から分離した組織であってもよいし、幹細胞から分化させた組織であってもよい。

第1材料M1に含まれる接着性細胞の濃度は、使用される接着細胞の種類、培養槽21に供給される第1材料M1の量、使用される培養条件、培養槽21内のビーズ堆積物Lの総表面積等に応じて調整することができる。第1材料M1に含まれる接着性細胞の濃度は、ビーズ堆積物Lの単位表面積あたりの細胞数が所定範囲となるように調整することが好ましい。例えば、間葉系幹細胞を使用する場合、ビーズ堆積物Lの単位表面積あたりの細胞数は、好ましくは10細胞/cm2以上20,000細胞/cm2以下、さらに好ましくは100細胞/cm2以上10,000細胞/cm2以下、さらに一層好ましくは1,000細胞/cm2以上7,000細胞/cm2以下となるように調整されることが好ましい。ビーズ堆積物Lの総表面積は、ビーズ堆積物Lを構成するビーズの個数及び直径から算出することができる。ビーズ個数の測定は、例えば数取機を用いてマニュアルでカウントを行なっても良いし、ビーズ堆積物Lの総重量を測定し、ビーズ1個あたりの重量で割ることで求めることもできる。ビーズの直径の測定方法は、上記の通りである。ビーズの個数の測定方法は、次の通りである。ビーズ堆積物Lが、直径が異なる2種類以上のビーズで構成されている場合、当該2種類以上のビーズのうち、総表面積が最も大きいビーズの直径が、ビーズ堆積物Lの総表面積を算出するためのビーズの直径として使用される。総表面積が最も多いビーズが2種類以上存在する場合、当該2種類以上のビーズのうち、直径が最も大きいビーズの直径が、ビーズ堆積物Lの総表面積を算出するためのビーズの直径として使用される。

第2材料供給部23は、培養槽21の培養空間Sに第2材料M2を供給する。第2材料M2は、接着性細胞が接着可能な表面を有する直径0.7mm以上のビーズを含む流体であり、例えば、ビーズ分散液、ビーズ粉末等である。図2に示すように、第2材料供給部23は、第2材料M2が貯留されているタンク231と、タンク231に貯留されている第2材料M2を培養槽21の培養空間Sに供給する供給管232とを備える。図2に示すように、供給管232は、タンク231から、培養槽21の上壁部213を貫通して、培養槽21の培養空間Sまで延びており、タンク231に貯留されている第2材料M2は、供給管232の先端から、培養槽21の培養空間Sに供給される。図2に示すように、供給管232には、バルブ、ポンプ等の流量調整部233が介設されており、培養槽21の培養空間Sに供給される第2材料M2の流量、流速等(すなわち、ビーズの供給量、供給速度等)は、流量調整部233によって調整される。供給管232は、タンク231から、培養槽21の周壁部212又は底壁部211を貫通して、培養槽21の培養空間Sまで延びていてもよい。第2材料M2がビーズ粉末である場合、タンク231に貯留されるビーズの個数を調整する機構がタンク231に設けられていることが好ましい。

ビーズ分散液は、分散媒と、分散媒中に分散するビーズとを含む。ビーズ分散液に含まれる分散媒としては、例えば、接着性細胞の培養液が使用することができる。ビーズ粉末は、ビーズで構成された粉末である。

第2材料供給部23によって培養槽21の培養空間Sに第2材料M2が供給されることにより、培養槽21の培養空間Sにビーズ堆積物Lが形成される。ビーズ堆積物Lに関する説明は、上記と同様である。

図2及び図3に示すように、培養部2は、培養槽21に対して培養液給排処理(培養槽21からの培養液の排出及び培養槽21への培養液の供給の一方又は両方)を行う培養液給排部24を備える。培養液給排部24は、培養槽21の開口部214を通じて、培養液供給処理及び/又は前記培養液排出処理を行う。

図2及び図3に示すように、培養液給排部24は、培養液排出部24aと、培養液供給部24bとを備える。

培養液排出部24aは、培養液排出処理(培養槽21からの培養液の排出)を行う。排出される培養液は、通常、接着性細胞の培養に使用された後の培養液(使用済み培養液)である。排出される培養液は、培養材料供給部22によって供給された第1材料M1に含まれる培養液であってもよいし、培養液供給部24bによって供給された培養液であってもよいし、これらの混合物であってもよい。図2及び図3に示すように、培養液排出部24aは、培養槽21の培養空間Sから排出された培養液M3を収容するタンク241aと、タンク241aと流路切り替え部27とを接続する配管242aとを備える。流路切り替え部27によって配管240と配管242aとが接続されると、培養槽21の培養空間Sから排出された培養液M3は、開口部214、配管240及び配管242aを通じて、タンク241aに収容される。図2及び図3に示すように、配管242aには、バルブ、ポンプ等の流量調整部243aが介設されており、培養槽21の培養空間Sから排出される培養液M3の流量、流速等は、流量調整部243aによって調整される。

制御部3は、ビーズ堆積物Lが維持されながら、培養液排出部24aによって培養液排出処理が行われるように、培養液排出部24aの動作を制御する。培養液排出処理における液面の下降速度を調整することにより、ビーズ堆積物Lを維持することができる。ビーズ堆積物Lを維持する観点から、培養液排出処理における液面の下降速度は、好ましくは30mm/分以下、さらに好ましくは10mm/分以下、さらに一層好ましくは1mm/分以下である。

培養液供給部24bは、培養液供給処理(培養槽21への培養液M4の供給)を行う。培養槽21に供給される培養液M4は、通常、接着性細胞の培養に使用されていない培養液(新鮮な培養液)である。図2及び図3に示すように、培養液供給部24bは、培養液M4が貯留されているタンク241bと、タンク241bと流路切り替え部27とを接続する配管242bとを備える。流路切り替え部27によって配管240と配管242bとが接続されると、タンク241bに貯留されている培養液M4は、配管242b、配管240及び開口部214を通じて、培養槽21の培養空間Sに供給される。図2及び図3に示すように、配管242bには、バルブ、ポンプ等の流量調整部243bが介設されており、培養槽21の培養空間Sに供給される培養液M4の流量、流速等は、流量調整部243bによって調整される。タンク241bに貯留されている培養液M4としては、第1材料M1に含まれる培養液と同様の培養液を使用することができる。

培養液供給部24bによって培養槽21に供給される培養液M4は、培養槽21の培養空間Sで接着性細胞の培養に使用された後の培養液(例えば、第1材料供給部22によって供給された第1材料M1に含まれる培養液)であってもよい。この場合、培養液供給部24bは、培養槽21から培養液の一部を一時的に回収してタンク241bに貯留した後、培養槽21の培養空間Sに再度供給する。培養槽21から培養液の一部を一時的に回収する際、回収される培養液(タンク241bに供給される培養液)の流量、流速等は、流量調整部243bによって調整される。培養槽21から培養液の一部を一時的に回収する際、ビーズ堆積物Lが露出しないように、回収される培養液の量を調整することが好ましい。培養槽21の培養空間Sから培養液を一時的に回収し、培養槽21の培養空間Sに再度供給することにより、培養槽21内の培養液の撹拌を行なうことができる。

制御部3は、ビーズ堆積物Lが維持されながら、培養液供給部24bによって培養液供給処理が行われるように、培養液供給部24bの動作を制御する。培養液供給処理における液面の上昇速度を調整することにより、ビーズ堆積物Lを維持することができる。ビーズ堆積物Lを維持する観点から、培養液供給処理における液面の上昇速度は、好ましくは30mm/分以下、さらに好ましくは10mm/分以下、さらに一層好ましくは1mm/分以下である。

図2及び図3に示すように、培養部2A及び2Bは、培養槽21の培養空間Sに存在する培養液における乳酸濃度を測定する乳酸濃度測定部25をさらに備える。乳酸濃度測定部25は、必要に応じて設けられる構造であり、省略可能である。本開示には、乳酸濃度測定部25が省略された実施形態も包含される。乳酸濃度が測定される培養液は、第1材料供給部22によって供給された第1材料M1に含まれる培養液であってもよいし、培養液供給部24bによって供給された培養液であってもよいし、これらの混合物であってもよい。いずれの培養液の乳酸濃度も、通常、培養液が接着性細胞の培養に使用された後に測定される。

乳酸濃度測定部25は、培養空間Sに存在する培養液(例えば、第1材料供給部22によって供給された第1材料M1に含まれる培養液、培養液供給部24bによって供給された培養液、又は、これらの混合物)の一部を採取し、採取された培養液の一部における乳酸濃度を測定する。培養液の一部は、ビーズ堆積物Lの上側に存在する培養液から採取されることが好ましい。制御部3は、乳酸濃度測定部25によって測定された乳酸濃度に基づいて、培養槽21における接着性細胞の静置培養の継続又は終了を決定することが好ましい。乳酸は、細胞から分泌された細胞代謝物であり、乳酸濃度は、細胞数の指標となる。すなわち、乳酸濃度に基づいて、細胞数を推量することができる(乳酸濃度が高いほど、細胞数が多い)。したがって、制御部3は、例えば、乳酸濃度が所定の基準値以上である場合には、接着性細胞の静置培養を終了し、乳酸濃度が所定の基準値未満である場合には、接着性細胞の静置培養を継続する。

図2及び図3に示すように、培養部2A及び2Bは、ビーズから接着性細胞を剥離する細胞剥離液Pを培養空間Sに供給する細胞剥離液供給部26をさらに備える。細胞剥離液供給部26は、必要に応じて設けられる構造であり、省略可能である。本開示には、細胞剥離液供給部26が省略された実施形態も包含される。

細胞剥離液供給部26は、培養槽21への細胞剥離液Pの供給を行う。細胞剥離液Pに含まれる細胞剥離剤としては、例えば、トリプシン、コラゲナーゼ、ディスパーゼ、アキュターゼ等の酵素、EDTA(エチレンジアミン四酢酸)等のキレート剤等が挙げられる。細胞剥離液Pに含まれる溶媒は、接着性細胞の生存を維持可能である限り特に限定されない。溶媒としては、例えば、水、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)、トリス緩衝生理食塩水(TBS)等が挙げられる。図2及び図3に示すように、細胞剥離液供給部26は、細胞剥離液Pが貯留されているタンク261と、タンク261に貯留されている細胞剥離液Pを培養槽21の培養空間Sに供給する供給管262とを備える。図2及び図3に示すように、供給管262は、タンク261から、培養槽21の上壁部213を貫通して、培養槽21の培養空間Sまで延びており、タンク261に貯留されている細胞剥離液Pは、供給管262の先端から、培養槽21の培養空間Sに供給される。図2及び図3に示すように、供給管262には、バルブ、ポンプ等の流量調整部263が介設されており、培養槽21の培養空間Sに供給される細胞剥離液Pの流量、流速等(細胞剥離液Pの供給量、供給速度等)は、流量調整部263によって調整される。供給管262は、タンク261から、培養槽21の周壁部212又は底壁部211を貫通して、培養槽21の培養空間Sまで延びていてもよい。また、供給管262は、タンク261から、上述の流路切り替え部27に接続されていてもよく、この場合、タンク261に貯留されている細胞剥離液Pは、配管240及び開口部214を介して培養槽21の培養空間Sに供給される。

<細胞培養方法>

本開示の一実施形態に係る細胞培養方法について図5及び図6を参照して説明する。本実施形態に係る細胞培養方法は、細胞培養装置1A又は1Bにより実施される。図5は、細胞培養装置1A及び1Bにより実施される細胞培養方法を説明するための一部断面図であり、図6は、図5において符号Rで示される領域の拡大図である。なお、図5において、細胞培養装置1A及び1Bの一部が省略されている。

本開示の一実施形態に係る細胞培養方法について図5及び図6を参照して説明する。本実施形態に係る細胞培養方法は、細胞培養装置1A又は1Bにより実施される。図5は、細胞培養装置1A及び1Bにより実施される細胞培養方法を説明するための一部断面図であり、図6は、図5において符号Rで示される領域の拡大図である。なお、図5において、細胞培養装置1A及び1Bの一部が省略されている。

本開示の一実施形態に係る細胞培養方法は、

(a)接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21を準備する工程;及び

(b)培養槽21内において、接着性細胞をビーズ堆積物Lに接着させた状態で静置培養する工程

を含む。

(a)接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21を準備する工程;及び

(b)培養槽21内において、接着性細胞をビーズ堆積物Lに接着させた状態で静置培養する工程

を含む。

培養槽21は、静置培養が可能となるように、不図示の保持部によって保持されている。培養槽21の培養空間Sの環境は、不図示の環境調整部によって、接着性細胞の培養に適した環境に保持されている。培養槽21の培養空間Sの温度及び湿度は、不図示の温湿度調整部によって、それぞれ、例えば37℃及び95%以上に調整されている。培養槽21の培養空間SのCO2濃度は、不図示のCO2濃度調整部によって、例えば5%に調整されている。

工程(a)は、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21を準備する工程である。ビーズ堆積物Lは、接着性細胞が接着可能な表面を有する直径0.7mm以上のビーズを含む。培養液、接着性細胞及びビーズ堆積物Lに関する説明は、上記と同様である。

図5に示すように、ビーズ堆積物Lは、その全体が培養液Cに浸漬している。図6に示すように、ビーズ堆積物Lは、多数のビーズB0が積み重なることにより形成されており、あるビーズB0と、当該あるビーズB0に隣接して存在する別のビーズB0との間に存在する間隙Vには、培養液が存在している。

以下、細胞培養装置1Aを使用して工程(a)を実施する場合について説明する。

細胞培養装置1Aを使用して工程(a)を実施する場合、第1材料供給部22によって、培養液及び接着性細胞を含む第1材料M1を培養槽21の培養空間Sに供給するとともに、第2材料供給部23によって、第2材料M2を培養槽21の培養空間Sに供給する。培養槽21の培養空間Sには、培養液供給部24bによって追加の培養液が供給されてもよい。

第1材料M1の供給及び第2材料M2の供給の順序は特に限定されない。例えば、第1材料M1の供給後、第2材料M2の供給を行ってもよいし、第2材料M2の供給後、第1材料M1の供給を行ってもよいし、第1材料M1の供給と第2材料M2の供給とを同時に行ってもよい。培養液供給部24bによって追加の培養液が供給される場合、追加の培養液の供給は、第1材料M1の供給前に行われてもよいし、第1材料M1の供給後に行われてもよいし、第1材料M1の供給と同時に行われてもよいが、通常、第1材料M1の供給後に行われる。

第1実施形態では、第2材料M2がビーズ粉末であり、第2材料M2の供給後、第1材料M1の供給が行われる。供給される第2材料の量は、ビーズ堆積物Lが形成されるように調整される。第2材料M2の供給により直ちにビーズ堆積物Lが形成される。供給される第1材料M1の量は、ビーズ堆積物Lの全体が第1材料M1に含まれる培養液に浸漬するように調整される。第1材料M1の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されるように行われることが好ましいが、第1材料M1の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されることは必須ではない。

第1実施形態において、第1材料M1の供給の際にビーズ堆積物Lが維持される場合、第1材料M1の供給により、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

第1実施形態において、第1材料M1の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されない場合、培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成される。この混合物において、接着性細胞及びビーズは、培養液中に分散している。培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成された後、培養槽21を静置することにより、ビーズは、重力によって培養液中を沈降し、培養槽21の底壁部211に沈殿する。これにより、ビーズ堆積物Lが形成される。こうして、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

第2実施形態では、第2材料M2がビーズ粉末であり、第2材料M2の供給後、第1材料M1の供給が行われ、第1材料M1の供給後、追加の培養液の供給が行われる。供給される第2材料の量は、ビーズ堆積物Lが形成されるように調整される。第2材料M2の供給により直ちにビーズ堆積物Lが形成される。供給される第1材料M1の量は、ビーズ堆積物Lの下部が第1材料M1に含まれる培養液に浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養空間Sに露出するように)調整される。供給される追加の培養液の量は、ビーズ堆積物Lの全体が培養液(第1材料M1に含まれる培養液及び追加の培養液)に浸漬するように調整される。すなわち、培養液Cの一部が、ビーズ堆積物Lの下部が培養液Cの一部に浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養空間Sに露出するように)供給され、次いで、培養液Cの残部が、ビーズ堆積物Lの全体が培養液Cに浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養空間Sに露出しないように)供給される。ビーズ堆積物Lの全体が最終的に培養液Cに浸漬すればよく、供給される第1材料M1の量及び供給される追加の培養液の量は適宜調整可能である。第1材料M1の供給及び追加の培養液の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されることが好ましいが、第1材料M1の供給及び追加の培養液の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されることは必須ではない。

第2実施形態において、第1材料M1の供給及び追加の培養液の供給の際にビーズ堆積物Lが維持される場合、第1材料M1及び追加の培養液の供給により、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

第2実施形態において、第1材料M1の供給及び追加の培養液の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されない場合、培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成される。この混合物において、接着性細胞及びビーズは、培養液中に分散している。培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成された後、培養槽21を静置することにより、ビーズは、重力によって培養液中を沈降し、培養槽21の底壁部211に沈殿する。これにより、ビーズ堆積物Lが形成される。こうして、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

第2実施形態において、培養液Cの一部が、ビーズ堆積物Lの下部が培養液Cの一部に浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養空間Sに露出するように)供給され、次いで、培養液Cの残部が、ビーズ堆積物Lの全体が培養液Cに浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養空間Sに露出しないように)供給されることが好ましい。接着性細胞がビーズ堆積物に接着するための一定時間は、好ましくは60分以上2880分以下、さらに好ましくは120分以上1440分以下、さらに一層好ましくは360分以上1440分以下である。

第3実施形態では、第2材料M2がビーズ粉末であり、第1材料M1の供給後、第2材料M2の供給が行われるか、あるいは、第1材料M1の供給と、第2材料M2の供給とが同時に行われる。供給される第2材料の量は、ビーズ堆積物Lが形成されるように調整される。供給される第1材料M1の量は、ビーズ堆積物Lの全体が第1材料M1に含まれる培養液に浸漬するように調整される。第1材料M1の供給及び第2材料の供給により、培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成される。この混合物において、接着性細胞及びビーズは、培養液中に分散している。培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成された後、培養槽21を静置することにより、ビーズは、重力によって培養液中を沈降し、培養槽21の底壁部211に沈殿する。これにより、ビーズ堆積物Lが形成される。こうして、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

第4実施形態では、第2材料M2がビーズ分散液であり、第2材料M2の供給後、第1材料M1の供給が行われるか、あるいは、第1材料M1の供給後、第2材料M2の供給が行われるか、あるいは、第1材料M1の供給と、第2材料M2の供給とが同時に行われる。供給される第2材料の量は、ビーズ堆積物Lが形成されるように調整される。供給される第1材料M1の量は、ビーズ堆積物Lの全体が第1材料M1に含まれる培養液に浸漬するように調整される。第1材料M1の供給及び第2材料の供給により、培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成される。この混合物において、接着性細胞及びビーズは、培養液中に分散している。培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成された後、培養槽21を静置することにより、ビーズは、重力によって培養液中を沈降し、培養槽21の底壁部211に沈殿する。これにより、ビーズ堆積物Lが形成される。こうして、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

以下、細胞培養装置1Bを使用して工程(a)を実施する場合について説明する。

細胞培養装置1Bを使用して工程(a)を実施する場合、第1材料供給部22によって、培養液及び接着性細胞を含む第1材料M1を培養槽21の培養空間Sに供給する。培養槽21の培養空間Sには、培養液供給部24bによって追加の培養液が供給されてもよい。

培養液供給部24bによって追加の培養液が供給される場合、追加の培養液の供給は、第1材料M1の供給前に行われてもよいし、第1材料M1の供給後に行われてもよいし、第1材料M1の供給と同時に行われてもよいが、通常、第1材料M1の供給後に行われる。

第5実施形態では、第1材料M1の供給後、追加の培養液の供給は行われない。供給される第1材料M1の量は、ビーズ堆積物Lの全体が第1材料M1に含まれる培養液に浸漬するように調整される。第1材料M1の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されるように行われることが好ましいが、第1材料M1の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されることは必須ではない。

第5実施形態において、第1材料M1の供給の際にビーズ堆積物Lが維持される場合、第1材料M1の供給により、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

第5実施形態において、第1材料M1の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されない場合、培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成される。この混合物において、接着性細胞及びビーズは、培養液中に分散している。培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成された後、培養槽21を静置することにより、ビーズは、重力によって培養液中を沈降し、培養槽21の底壁部211に沈殿する。これにより、ビーズ堆積物Lが形成される。こうして、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

第6実施形態では、第1材料M1の供給後、追加の培養液の供給が行われる。供給される第1材料M1の量は、ビーズ堆積物Lの下部が第1材料M1に含まれる培養液に浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養液の液面より上の空間に露出するように)調整される。供給される追加の培養液の量は、ビーズ堆積物Lの全体が培養液(第1材料M1に含まれる培養液及び追加の培養液)に浸漬するように調整される。すなわち、培養液Cの一部が、ビーズ堆積物Lの下部が培養液Cの一部に浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養液Cの液面より上の空間に露出するように)供給され、次いで、培養液Cの残部が、ビーズ堆積物Lの全体が培養液Cに浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養空間Sに露出しないように)供給される。ビーズ堆積物Lの全体が最終的に培養液Cに浸漬すればよく、供給される第1材料M1の量及び供給される追加の培養液の量は適宜調整可能である。第1材料M1の供給及び追加の培養液の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されることが好ましいが、第1材料M1の供給及び追加の培養液の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されることは必須ではない。

第6実施形態において、第1材料M1の供給及び追加の培養液の供給の際にビーズ堆積物Lが維持される場合、第1材料M1及び追加の培養液の供給により、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

第6実施形態において、第1材料M1の供給及び追加の培養液の供給の際にビーズ堆積物Lが維持されない場合、培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成される。この混合物において、接着性細胞及びビーズは、培養液中に分散している。培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成された後、培養槽21を静置することにより、ビーズは、重力によって培養液中を沈降し、培養槽21の底壁部211に沈殿する。これにより、ビーズ堆積物Lが形成される。こうして、接着性細胞と、培養液Cと、ビーズ堆積物Lを収容する培養槽21が準備される。

第6実施形態において、培養液Cの一部が、ビーズ堆積物Lの下部が培養液Cの一部に浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養液Cの液面より上の空間に露出するように)供給され、次いで、培養液Cの残部が、ビーズ堆積物Lの全体が培養液Cに浸漬するように(すなわち、ビーズ堆積物Lの上部が培養液Cの液面より上の空間に露出しないように)供給されることが好ましい。接着性細胞がビーズ堆積物に接着するための一定時間は、好ましくは60分以上2880分以下、さらに好ましくは120分以上1440分以下、さらに一層好ましくは360分以上1440分以下である。

本実施形態では、第1材料M1の供給、第2材料M2の供給及び追加の培養液の供給をそれぞれ第1材料供給部22、第2材料供給部23及び培養液供給部24bにより行うが、第1材料M1の供給、第2材料M2の供給及び追加の培養液の供給を手動により行ってもよい。また、本実施形態では、培養液及び接着性細胞を、混合物(すなわち第1材料M1)の形態で供給するが、培養液及び接着性細胞を別々に供給してもよい。培養液及び接着性細胞を別々に供給する実施形態において、培養液の供給後、接着性細胞の供給を行ってもよいし、接着性細胞の供給後、培養液の供給部を行ってもよい。

工程(b)は、培養槽21内において、接着性細胞をビーズ堆積物Lに接着させた状態で静置培養する工程である。細胞培養装置1Aを使用する場合も、細胞培養装置1Bを使用する場合も、工程(b)は同様に実施される。

工程(a)において形成されたビーズ堆積物Lは、工程(b)においても維持され、工程(b)では、培養槽21内において、接着性細胞をビーズ堆積物Lに接着させた状態で静置培養する。ビーズ堆積物Lを維持するために、工程(b)では、培養液の撹拌は行われないが、後述するように、培養液給排処理が行われる。

工程(a)では、ビーズ堆積物Lを形成するために培養槽21を静置するが、工程(b)でも、培養槽21を引き続き静置する。これにより、接着性細胞がビーズ堆積物Lに接着し、増殖する。「接着性細胞がビーズ堆積物Lに接着する」とは、接着性細胞がビーズ堆積物Lを構成するビーズの表面に接着することを意味する。ビーズ堆積物Lは、培養液を攪拌してビーズを培養液中に浮遊させる場合と異なり、あるビーズと、別のビーズとが隣接して存在しており、あるビーズの表面と別のビーズの表面とは連続している。したがって、接着性細胞が増殖する際、接着性細胞は、あるビーズの表面から、当該あるビーズに隣接して存在する別のビーズの表面に移動しながら増殖することができる。接着性細胞が、数日間(例えば、3日間程度)で、あるビーズの表面から、当該あるビーズに隣接して存在する別のビーズの表面に移動することを可能とする観点から、ビーズの直径は、好ましくは5.0mm以下、さらに好ましくは4.0mm以下、さらに一層好ましくは3.0mm以下である。

工程(b)における培養時間は、接着性細胞の種類等、ビーズ堆積物Lの総表面積等に応じて適宜調整することができる。培養時間は、好ましくは48時間以上240時間以下、さらに好ましくは72時間以上96時間以下である。

工程(b)において、静置培養中に、ビーズ堆積物Lが維持されながら、培養槽21に対して培養液供給処理及び/又は培養液排出処理が行われる。

一実施形態では、まず、培養槽21に対して培養液排出処理を行い、次いで、培養槽21に対して培養液供給処理を行う。培養液排出処理及び培養液供給処理のサイクルは2回以上繰り返し行ってもよい。

培養液排出処理では、培養槽21の培養空間Sに存在する培養液を排出する。本実施形態において、培養液排出処理は、培養液排出部24aによって行うが、手動により行ってもよい。培養槽21から排出される培養液は、通常、接着性細胞の培養に使用された後の培養液(使用済み培養液)である。排出される培養液は、培養材料供給部22によって供給された第1材料M1に含まれる培養液であってもよいし、培養液供給部24bによって供給された培養液であってもよいし、これらの混合物であってもよい。

培養液排出処理は、ビーズ堆積物Lが維持される条件下で行われる。培養液排出処理における液面の下降速度を調整することにより、ビーズ堆積物Lを維持することができる。ビーズ堆積物Lを維持する観点から、培養液排出処理における液面の下降速度は、好ましくは30mm/分以下、さらに好ましくは10mm/分以下、さらに一層好ましくは1mm/分以下である。

培養液供給処理では、培養槽21の培養空間Sに培養液を供給する。本実施形態において、培養液供給処理は、培養液供給部24bによって行うが、手動により行ってもよい。培養槽21に供給される培養液は、通常、接着性細胞の培養に使用されていない培養液(新鮮な培養液)である。培養槽21に供給される培養液は、培養槽21の培養空間Sで接着性細胞の培養に使用された後の培養液(例えば、第1材料供給部22によって供給された第1材料M1に含まれる培養液)であってもよい。すなわち、培養槽21の培養空間Sから培養液を一時的に回収し、培養槽21の培養空間Sに再度供給してもよい。培養槽21の培養空間Sから培養液を一時的に回収し、培養槽21の培養空間Sに再度供給することにより、培養槽21内の培養液の撹拌を行なうことができる。本実施形態において、培養槽21の培養空間Sからの培養液の一時的回収及び培養槽21の培養空間Sへの再供給は、培養液供給部24bによって行う。すなわち、培養液供給部24bは、培養槽21から培養液の一部を一時的に回収してタンク241bに貯留した後、培養槽21の培養空間Sに再度供給する。

培養液供給処理は、ビーズ堆積物Lが維持される条件下で行われる。培養液供給処理における液面の上昇速度を調整することにより、ビーズ堆積物Lを維持することができる。ビーズ堆積物Lを維持する観点から、培養液供給処理における液面の上昇速度は、好ましくは30mm/分以下、さらに好ましくは10mm/分以下、さらに一層好ましくは1mm/分以下である。

ビーズ堆積物Lが形成されている状態を維持するために、培養液排出処理及び/又は培養液供給処理は、培養槽21の底壁部211に形成された開口部214を通じて行われる。培養槽21の底壁部211に形成された開口部214を通じて、培養液供給処理及び/又は培養液排出処理が行われることにより、培養槽21の培養空間Sに存在するビーズ堆積物Lが維持されやすい。培養液排出処理及び培養液供給処理の際、培養槽21からのビーズの漏出は、開口部214に設けられているフィルタFによって防止される。

本実施形態に係る細胞培養方法は、培養槽21に存在する培養液における乳酸濃度を測定し、測定された乳酸濃度に基づいて、前記接着性細胞の静置培養の継続又は終了を決定する工程をさらに含むことが好ましい。乳酸濃度の測定は、接着性細胞の培養が行われている期間のいずれの時点で行ってもよい。乳酸濃度の測定は、例えば、工程(b)において行うことができる。乳酸濃度の測定は、乳酸濃度測定部25によって行うことができる。例えば、乳酸濃度測定部25によって、培養槽21の培養空間Sに存在する培養液(例えば、培養材料供給部22によって供給された培養液、培養液供給部24bによって供給された培養液、又は、これらの混合物)の一部が採取され、採取された培養液の一部における乳酸濃度が測定される。培養液の一部は、ビーズ堆積物の上側に存在する培養液から採取されることが好ましい。乳酸濃度測定部25によって測定された乳酸濃度に基づいて、培養槽21における接着性細胞の静置培養の継続又は終了を決定することが好ましい。このような決定は、制御部3によって行うことができる。乳酸濃度は、細胞量の指標となる。すなわち、乳酸濃度が高いほど、細胞量が多い。したがって、例えば、乳酸濃度が所定の基準値以上である場合には、接着性細胞の静置培養を終了し、乳酸濃度が所定の基準値未満である場合には、接着性細胞の静置培養を継続する。

接着性細胞の静置培養が終了した後、ビーズから接着性細胞を剥離する細胞剥離工程、ビーズから剥離された接着性細胞を回収する細胞回収工程を行ってもよい。

細胞剥離工程では、細胞剥離液供給部26によって培養槽21の培養空間Sに細胞剥離液Pを供給することにより、ビーズから接着性細胞を剥離する。剥離効率を向上させるために、培養槽21の培養空間Sに存在する培養液を攪拌してもよい。培養液の攪拌は、例えば、培養槽21の培養空間Sから培養液を一時的に回収し、培養槽21の培養空間Sに再度供給することにより行うことができる。本実施形態において、培養槽21の培養空間Sからの培養液の一時的回収及び培養槽21の培養空間Sへの再供給は、培養液供給部24bによって行う。すなわち、培養液供給部24bが、培養槽21から培養液の一部を一時的に回収してタンク241bに貯留した後、培養槽21の培養空間Sに再度供給する。細胞剥離工程により、ビーズから接着性細胞が剥離され、培養液、接着性細胞及びビーズの混合物が形成される。形成された混合物において、接着性細胞は、ビーズとともに、培養液中に分散している。

細胞回収工程では、培養液排出部24aによって、培養槽21の培養空間Sに存在する培養液が当該培養液中に分散している接着性細胞とともに培養槽21の培養空間Sから排出され、回収される。培養液の排出の際、培養槽21からのビーズの漏出は、開口部214に設けられているフィルタFによって防止される。

〔参考例1〕

間葉系幹細胞であるHADSC−ヒト脂肪由来幹細胞(ロンザジャパン株式会社,カタログ番号PT−5006)を、接着性細胞として使用した。

間葉系幹細胞であるHADSC−ヒト脂肪由来幹細胞(ロンザジャパン株式会社,カタログ番号PT−5006)を、接着性細胞として使用した。

接着性細胞の培養に適した培養液を作製して使用した。なお、培養に使用される前の培養液には、乳酸は含まれていない。

通常の平面培養に使用される12ウェルプレート(eppendolf社製,カタログ番号0030721110)を、培養容器として使用した。

接着性細胞の密度が1000個/cm2となるように、培養容器に接着性細胞を播種した。播種後、培養容器をインキュベータ内に静置し、5%CO2濃度、温度37℃、及び湿度95%以上の条件下で接着性細胞を培養した。培養開始後、第1日目から第7日目まで細胞数の計数及び乳酸濃度の測定を行った。細胞数は、培養容器から細胞を剥離して回収し、細胞懸濁液に含まれる細胞の数を細胞計数盤にて計数した。乳酸濃度は、培養容器から培養液を回収し、高速液体クロマトグラフ質量分析計LCMS−8050(株式会社島津製作所)を使用して測定した。

接着性細胞の密度が3000個/cm2である場合及び接着性細胞の密度が6000個/cm2である場合についても、接着性細胞の密度が1000個/cm2である場合と同様にして、接着性細胞の培養、細胞数の計測及び乳酸濃度の測定を行った。

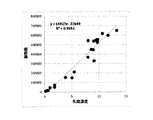

測定結果を図5に示す。図5中、乳酸濃度は、株式会社島津製作所による、LC/MS/MSメソッドパッケージ 細胞培養プロファイリングに基づき、2−イソプロピルリンゴ酸を内部標準として使用した、内部標準法で表される。内部標準法とは、目的成分と内部標準物質とのピーク面積比及び濃度比の関係を基に、目的成分の濃度を求める定量方法である。

図5に示すように、細胞数と乳酸濃度との間には相関関係が存在する。培養液に含まれる乳酸は、細胞から分泌された細胞代謝物である。したがって、培養液に含まれる乳酸の濃度を測定することにより、細胞数を推量することができる。

〔試験例1〕

間葉系幹細胞であるHADSC−ヒト脂肪由来幹細胞(ロンザジャパン株式会社,カタログ番号PT−5006)を、接着性細胞として使用した。

間葉系幹細胞であるHADSC−ヒト脂肪由来幹細胞(ロンザジャパン株式会社,カタログ番号PT−5006)を、接着性細胞として使用した。

接着性細胞の培養に適した培養液を作製して使用した。なお、培養に使用される前の培養液には、乳酸は含まれていない。

直径3mmのビーズを、接着性細胞を培養するための担体として使用した。直径3mmのビーズとして、射出成型後、酸素プラズマを用いて表面を親水化処理することにより作製した球形ポリスチレンビーズを使用した。なお、位相差顕微鏡を使用してビーズを観察し、真上から撮影されたビーズの面積を数値化し、ビーズが真球であると仮定して、数値化された面積の値から、ビーズの直径を算出した。なお、ポリスチレンビーズの比重は、1.04程度である。

10mLピペット(コーニングインターナショナル株式会社,カタログ番号357551)を培養槽として使用した。10mLピペットは、その先端開口部に、シリコーンチューブを介して、10mLディスポーザブルシリンジ(テルモ株式会社,カタログ番号SS−10ESZ)を接続して使用した。

培養槽に、培養液10mL、接着性細胞2.1×105個、直径3mmのビーズ176個を収容した後、静置してビーズ堆積物を形成した。培養槽への培養液及び接着性細胞の導入は、シリンジ及びチューブを介して行った。すなわち、培養液及び接着性細胞を収容したシリンジを、シリコーンチューブを介して、10mLピペットに接続し、培養槽への培養液及び接着性細胞の導入を行った。培養液の高さは319mmであり、ビーズ堆積物の厚みは130mmであり、ビーズ堆積物の層数は43.3層であった。なお、ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚み(130mm)をビーズの直径(3mm)で割ることにより算出した。

培養槽をそのまま静置してビーズ堆積物が形成されている状態を維持しながら、接着性細胞の培養を行った。培養中、培養液の撹拌は行わなかった。接着性細胞の培養は96時間行った。

接着性細胞の培養後、ビーズ堆積物の下層側から順に1mLずつ合計8回、ピペットの先端開口部に接続したシリンジによって培養液を吸引、採取した。ビーズ堆積物の下層側から順に1mLずつ合計8回採取された培養液を、それぞれ、第1領域〜第8領域の培養液という。第1領域の培養液は最も下層側に位置し、第8領域の培養液は最も上層側に位置する。第1領域〜第8領域の培養液における乳酸濃度を高速液体クロマトグラフ質量分析計LCMS−8050(株式会社島津製作所)を使用して測定した。測定結果を表1に示す。表1中、乳酸濃度は、株式会社島津製作所による、LC/MS/MSメソッドパッケージ 細胞培養プロファイリングに基づき、2−イソプロピルリンゴ酸を内部標準として使用した、内部標準法で表される。内部標準法とは、目的成分と内部標準物質とのピーク面積比及び濃度比の関係を基に、目的成分の濃度を求める定量方法である。

表1に示すように、ビーズ堆積物の下層側ほど、乳酸濃度が増加する傾向が観察された。以上の結果から、ビーズ堆積物の下層側ほど、細胞により産生された老廃物である乳酸が拡散せずに細胞の周囲に滞留していることがわかる。

〔試験例2〕

間葉系幹細胞であるHADSC−ヒト脂肪由来幹細胞(ロンザジャパン株式会社,カタログ番号PT−5006)を、接着性細胞として使用した。

間葉系幹細胞であるHADSC−ヒト脂肪由来幹細胞(ロンザジャパン株式会社,カタログ番号PT−5006)を、接着性細胞として使用した。

接着性細胞の培養に適した培養液を作製して使用した。なお、培養に使用される前の培養液には、乳酸は含まれていない。

直径0.250mmのビーズを、接着性細胞を培養するための担体として使用した。直径0.250mmのビーズとして、変性コラーゲンでコーティングされた可溶性マイクロキャリア(コーニングインターナショナル株式会社,カタログ番号4979)を使用した。なお、位相差顕微鏡を使用してビーズを観察し、真上から撮影されたビーズの面積を数値化し、ビーズが真球であると仮定して、数値化された面積の値から、ビーズの直径を算出した。

培養槽として、12ウェルプレート(eppendolf社製,カタログ番号0030721110)、24ウェルプレート(eppendolf社製,カタログ番号0030722019)、48ウェルプレート(eppendolf社製,カタログ番号0030723112)及び96ウェルプレート(eppendolf社製,カタログ番号0030502345)を使用した。

各培養槽に、培養液1mL、接着性細胞6.7×104個、直径0.250mmのビーズ3.4×104個を収容した後、静置してビーズ堆積物を形成した。

培養槽として12ウェルプレートを使用した場合、培養液の高さは2.6mmであり、ビーズ堆積物の厚みは1.1mmであった。ビーズ堆積物の層数は4.4層であった。ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚み(1.1mm)をビーズの直径(0.250mm)で割ることにより算出した。

培養槽として24ウェルプレートを使用した場合、培養液の高さは4.8mmであり、ビーズ堆積物の厚みは2.1mmであった。ビーズ堆積物の層数は8.3層であった。ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚み(2.1mm)をビーズの直径(0.250mm)で割ることにより算出した。

培養槽として48ウェルプレートを使用した場合、培養液の高さは11.7mmであり、ビーズ堆積物の厚みは5.1mmであった。ビーズ堆積物の層数は20.3層であった。ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚み(5.1mm)をビーズの直径(0.250mm)で割ることにより算出した。

培養槽として96ウェルプレートを使用した場合、培養液の高さは35.4mmであり、ビーズ堆積物の厚みは15.4mmであった。ビーズ堆積物の層数は61.4層であった。ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚み(15.4mm)をビーズの直径(0.250mm)で割ることにより算出した。

培養槽をそのまま静置してビーズ堆積物が形成されている状態を維持しながら、接着性細胞の培養を行った。培養中、培養液の撹拌は行わなかった。接着性細胞の培養は8日間行った。

接着性細胞の培養後、各培養槽から経時的に培養液(ビーズ堆積物の上側に存在する培養液の一部)を採取し、各培養液における乳酸濃度を高速液体クロマトグラフ質量分析計LCMS−8050(株式会社島津製作所)を使用して測定した。測定結果を表2に示す。表2中、乳酸濃度は、株式会社島津製作所による、LC/MS/MSメソッドパッケージ 細胞培養プロファイリングに基づき、2−イソプロピルリンゴ酸を内部標準として使用した、内部標準法で表される。内部標準法とは、目的成分と内部標準物質とのピーク面積比及び濃度比の関係を基に、目的成分の濃度を求める定量方法である。表2には、培養槽として12ウェルプレートを使用し、直径0.250mmのビーズを使用せずに接着性細胞の培養を行った場合(以下「平面培養」という)の測定結果も合わせて示す。

表2に示すように、ビーズ堆積物の層数が増加するほど、乳酸濃度が減少する傾向が観察された。以上の結果から、ビーズ堆積物の層数が増加するほど、老廃物が滞留することで、細胞増殖性能が低下することがわかる。

〔実施例1〜4及び比較例1〕

間葉系幹細胞であるHADSC−ヒト脂肪由来幹細胞(ロンザジャパン株式会社,カタログ番号PT−5006)を、接着性細胞として使用した。

間葉系幹細胞であるHADSC−ヒト脂肪由来幹細胞(ロンザジャパン株式会社,カタログ番号PT−5006)を、接着性細胞として使用した。

Cellartis(商標)MSC Xeno−Free Culture Medium(タカラバイオ株式会社製,カタログ番号Y50200)を、接着性細胞を培養するための培養液として使用した。

直径0.250mm(比較例1)、直径0.789mm(実施例1)、直径1.588mm(実施例2)、直径3.175mm(実施例3)及び直径4.763mm(実施例4)の5種類のビーズを、接着性細胞を培養するための担体として使用した。直径0.250mmのビーズに関しては、変性コラーゲンでコーティングされた可溶性マイクロキャリア(コーニングインターナショナル株式会社,カタログ番号4979)を使用した。その他の4種類のビーズに関しては、アクリルビーズ(株式会社ヒューマニティ)の表面をビトロネクチン−N(ThermoFisher SCIENTIFIC,カタログ番号A14700)でコーティングして使用した。ビトロネクチン−Nのコーティングはプロトコル通りに実施した(DPBSで100倍希釈した後、アクリルビーズを浸漬させ、室温で1時間静置した後、洗浄及び乾燥を行わずに使用)。なお、位相差顕微鏡を使用してビーズを観察し、真上から撮影されたビーズの面積を数値化し、ビーズが真球であると仮定して、数値化された面積の値から、ビーズの直径を算出した。

10mLピペット(コーニングインターナショナル株式会社,カタログ番号357551)の先端開口部を熱によって閉じ、培養槽として使用した。

広めの平面を有する容器にビーズを1〜2層積層した後、培養液に懸濁した接着性細胞を導入した。導入後、容器を5%CO2濃度、温度37℃、及び湿度95%以上のインキュベータ内に一晩静置し、ビーズに接着性細胞を初期接着させた。この際、各ビーズに関し、ビーズの単位表面積あたりの導入細胞数が同一となるようにビーズ量及び細胞数を調整した。

第1日目において、培養槽に培養液及び初期接着済みビーズを導入した後、静置してビーズ堆積物を形成した。

培養液の導入量は、導入するビーズの直径及び個数により算出された培養面積(ビーズの総表面積)で平面培養すると仮定した時に、培養液の厚みが2mmとなる量(すなわち、培養液の導入量(μL)=培養面積(mm2)×2mm)に調整した。ビーズ堆積物は、培養液に確実に浸漬される。

直径0.250mmのビーズの導入量は、ビーズ堆積物の層数が2.6層、7.8層、15.6層又は23.5層となるように調整した。なお、ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚みをビーズの直径(0.250mm)で割ることにより算出される。

直径0.789mmのビーズの導入量は、ビーズ堆積物の層数が2.6層、7.8層、15.6層又は23.5層となるように調整した。なお、ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚みをビーズの直径(0.789mm)で割ることにより算出される。

直径1.588mmのビーズの導入量は、ビーズ堆積物の層数が2.6層、7.8層、15.6層又は23.5層となるように調整した。なお、ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚みをビーズの直径(1.588mm)で割ることにより算出される。

直径3.175mmのビーズの導入量は、ビーズ堆積物の層数が2.6層又は7.8層となるように調整した。なお、ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚みをビーズの直径(3.175mm)で割ることにより算出される。

直径4.763mmのビーズの導入量は、ビーズ堆積物の層数が2.6層又は7.8層となるように調整した。なお、ビーズ堆積物の層数は、ビーズ堆積物の厚みをビーズの直径(4.763mm)で割ることにより算出される。

ビーズ堆積物の形成後、培養槽を、5%CO2濃度及び温度37℃、湿度95%以上のインキュベータ内に静置して培養を開始し、第4日目において、細胞増殖性(細胞生産性)の比較を行なった。

細胞増殖性(細胞生産性)を比較するため、それぞれの培養槽から培養液の一部(ビーズ堆積物の上側に存在する培養液の一部)を採集し、乳酸濃度の測定を、LCMS−8050(島津製作所)を用いて行なった。それぞれのビーズにおいて、ビーズ堆積物の層数が2.6層である場合の乳酸濃度を基準として、それ以外の層数の場合の乳酸濃度の標準化を行った。

測定結果を表3に示す。表3中、乳酸濃度は、株式会社島津製作所による、LC/MS/MSメソッドパッケージ 細胞培養プロファイリングに基づき、2−イソプロピルリンゴ酸を内部標準として使用した、内部標準法で表される。内部標準法とは、目的成分と内部標準物質とのピーク面積比及び濃度比の関係を基に、目的成分の濃度を求める定量方法である。

直径0.250mmのビーズを使用する場合(比較例1)、ビーズ堆積物の層数が2.6層を超えると、ビーズ堆積物の層数が2.6層である場合の乳酸濃度を基準として、80%以上の乳酸濃度を実現することはできなかった(すなわち、所望の細胞増殖性を実現することができなかった)。直径0.250mmのビーズを使用する場合(比較例1)、ビーズ堆積物の層数が2.6層を超えると、ビーズ堆積物中において生じる栄養枯渇、老廃物滞留等の影響が大きいため、ビーズ堆積物の層数が2.6層である場合の乳酸濃度を基準として、80%以上の乳酸濃度を実現することができなかったと考えられる。これに対して、直径0.789mm、1.588mm、3.175mm及び4.763mmのビーズを使用する場合(実施例1〜4)、ビーズ堆積物の層数が2.6層を超えても、ビーズ堆積物の層数が2.6層である場合の乳酸濃度を基準として、80%以上の乳酸濃度を実現することができた(すなわち、所望の細胞増殖性を実現することができた)。直径0.789mm、1.588mm、3.175mm及び4.763mmのビーズを使用する場合(実施例1〜4)、ビーズ堆積物中において生じる栄養枯渇、老廃物滞留等の影響が小さいため、ビーズ堆積物の層数が2.6層である場合の乳酸濃度を基準として、80%以上の乳酸濃度を実現することができたと考えられる。

Claims (16)

- 接着性細胞を静置培養する培養部と、前記培養部の動作を制御する制御部とを備える細胞培養装置であって、

前記培養部は、

培養槽と、

前記培養槽に第1材料を供給する第1材料供給部と、

前記培養槽に第2材料を供給する第2材料供給部と、

前記培養槽に対して培養液供給処理及び/又は培養液排出処理を行う培養液給排部と、

を備え、

前記第1材料は、培養液及び接着性細胞を含み、

前記第2材料は、前記接着性細胞が接着可能な表面を有する直径0.7mm以上のビーズを含み、

前記培養槽の底壁部には、開口部が形成されており、

前記培養液給排部は、前記開口部を通じて、前記培養液供給処理及び/又は前記培養液排出処理を行い、

前記制御部は、前記第1材料供給部及び前記第2材料供給部によって前記第1材料及び前記第2材料が前記培養槽に供給され、次いで、前記培養槽内において、前記接着性細胞が、前記直径0.7mm以上のビーズを含むビーズ堆積物に接着した状態で静置培養され、前記静置培養中に、前記ビーズ堆積物が維持されながら、前記培養液給排部によって前記培養液供給処理及び/又は前記培養液排出処理が行われるように、前記培養部の動作を制御する、前記細胞培養装置。 - 接着性細胞を静置培養する培養部と、前記培養部の動作を制御する制御部とを備える細胞培養装置であって、

前記培養部は、

培養槽と、

前記培養槽に第1材料を供給する第1材料供給部と、

前記培養槽に収容されたビーズ堆積物と、

前記培養槽に対して培養液供給処理及び/又は培養液排出処理を行う培養液給排部と、

を備え、

前記第1材料は、培養液及び接着性細胞を含み、

前記ビーズ堆積物は、前記接着性細胞が接着可能な表面を有する直径0.7mm以上のビーズを含み、

前記培養槽の底壁部には、開口部が形成されており、

前記培養液給排部は、前記開口部を通じて、前記培養液供給処理及び/又は前記培養液排出処理を行い、

前記制御部は、前記第1材料供給部によって前記第1材料が前記培養槽に供給され、次いで、前記培養槽内において、前記接着性細胞が、前記ビーズ堆積物に接着した状態で静置培養され、前記静置培養中に、前記ビーズ堆積物が維持されながら、前記培養液給排部によって前記培養液供給処理及び/又は前記培養液排出処理が行われるように、前記培養部の動作を制御する、前記細胞培養装置。 - 前記ビーズ堆積物の厚みが前記ビーズの直径の3倍以上である、請求項1又は2に記載の細胞培養装置。

- 前記ビーズの直径が5mm以下である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の細胞培養装置。

- 前記制御部が、前記培養液供給処理における液面の上昇速度及び/又は前記培養液排出処理における液面の下降速度が30mm/分以下となるように、前記培養液給排部の動作を制御する、請求項1〜4のいずれか一項に記載の細胞培養装置。

- 前記培養槽の周壁部が前記底壁部の開口部に向けて傾斜している、請求項1〜5のいずれか一項に記載の細胞培養装置。

- 前記開口部に、前記培養槽からの前記ビーズの漏出を防止するフィルタが設けられている、請求項1〜6のいずれか一項に記載の細胞培養装置。

- 前記制御部が、前記第1材料供給部によって前記第1材料が前記ビーズ堆積物の上部が露出する量で供給され、次いで、前記接着性細胞が前記ビーズ堆積物に接着するための一定時間経過後に、前記ビーズ堆積物が維持されながら、前記培養液給排部によって前記培養液が前記ビーズ堆積物の上部が露出しない量で供給され、次いで、前記培養槽内において、前記接着性細胞が、前記ビーズ堆積物に接着した状態で静置培養されるように、前記培養部の動作を制御する、請求項1〜7のいずれか一項に記載の細胞培養装置。

- 前記培養部が、前記培養槽に存在する培養液における乳酸濃度を測定する乳酸濃度測定部をさらに備え、

前記制御部が、前記乳酸濃度測定部によって測定された乳酸濃度に基づいて、前記接着性細胞の静置培養の継続又は終了を決定する、請求項1〜8のいずれか一項に記載の細胞培養装置。 - 下記工程:

(a)接着性細胞と、培養液と、ビーズ堆積物とを収容する培養槽を準備する工程;及び

(b)前記培養槽内において、前記接着性細胞を前記ビーズ堆積物に接着させた状態で静置培養する工程

を含む、細胞培養方法であって、

前記ビーズ堆積物が、前記接着性細胞が接着可能な表面を有する直径0.7mm以上のビーズを含み、

前記培養槽の底壁部には、開口部が形成されており、

前記静置培養中に、前記ビーズ堆積物が維持されながら、前記開口部を通じて、前記培養槽に対して培養液供給処理及び/又は培養液排出処理が行われる、前記細胞培養方法。 - 前記ビーズ堆積物の厚みが前記ビーズの直径の3倍以上である、請求項10に記載の細胞培養方法。

- 前記ビーズの直径が5mm以下である、請求項10又は11に記載の細胞培養方法。

- 前記培養液供給処理における液面の上昇速度及び/又は前記培養液排出処理における液面の下降速度が30mm/分以下である、請求項10〜12のいずれか一項に記載の細胞培養方法。

- 前記開口部に、前記培養槽からの前記ビーズの漏出を防止するフィルタが設けられている、請求項10〜13のいずれか一項に記載の細胞培養方法。

- 工程(a)において、前記培養液の一部を前記ビーズ堆積物の上部が露出する量で供給し、次いで、前記接着性細胞が前記ビーズ堆積物に接着するための一定時間経過後に、前記ビーズ堆積物を維持しながら、前記培養液の残部を前記ビーズ堆積物の上部が露出しない量で供給することにより、前記接着性細胞と、前記培養液と、前記ビーズ堆積物とを収容する前記培養槽を準備する、請求項10〜14のいずれか一項に記載の細胞培養方法。

- 前記培養槽に存在する培養液における乳酸濃度を測定し、測定された乳酸濃度に基づいて、前記接着性細胞の静置培養の継続又は終了を決定する工程をさらに含む、請求項10〜15のいずれか一項に記載の細胞培養方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019194608A JP2021065186A (ja) | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 接着性細胞を静置培養するための装置及び方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019194608A JP2021065186A (ja) | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 接着性細胞を静置培養するための装置及び方法 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2021065186A true JP2021065186A (ja) | 2021-04-30 |

Family

ID=75636015

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2019194608A Pending JP2021065186A (ja) | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 接着性細胞を静置培養するための装置及び方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2021065186A (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2024169018A (ja) * | 2023-05-25 | 2024-12-05 | 株式会社U-Factor | 培養上清液の製造方法 |

-

2019

- 2019-10-25 JP JP2019194608A patent/JP2021065186A/ja active Pending

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2024169018A (ja) * | 2023-05-25 | 2024-12-05 | 株式会社U-Factor | 培養上清液の製造方法 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP7123412B2 (ja) | オルガノイドを培養するための方法 | |

| JP5931293B2 (ja) | 細胞の培養のためのデバイス及び方法 | |

| JP5670053B2 (ja) | マイクロキャリアを使用した、産褥由来の細胞の生体外での拡大 | |

| US20060194310A1 (en) | Cell culture spinner flasks | |

| JP2018501804A (ja) | 揺動プラットフォームバイオリアクターを用いた多能性幹細胞の増殖及び継代 | |

| JP2010508851A5 (ja) | ||

| JP5558560B2 (ja) | バイオリアクターシステム | |

| CN106414722B (zh) | 红系细胞的体外扩增 | |

| CN112961821A (zh) | 高效三维培养血管内皮细胞的方法 | |

| JP2014060991A (ja) | 多孔質中空糸の内腔を用いる幹細胞の培養方法 | |

| JP6247932B2 (ja) | 細胞培養装置 | |

| JP2021065186A (ja) | 接着性細胞を静置培養するための装置及び方法 | |

| US20190002821A1 (en) | Methods and compositions for detaching adherent cells | |

| US20230002718A1 (en) | Automated medium exchange strategy for suspension cells | |

| JP6054223B2 (ja) | 幹細胞培養装置、幹細胞培養方法 | |

| CN114423441B (zh) | 用于提高cd56阳性细胞的比率的方法 | |

| WO2004020572A2 (en) | Bioreactor with expandable surface area for culturing cells | |

| WO2020255546A1 (ja) | 細胞塊群の製造方法および製造装置 | |

| US20240093155A1 (en) | Method of changing culture medium of a culture using spinfilters | |

| JP2023135601A (ja) | 細胞の回収方法および細胞回収装置 | |

| JP2021141832A (ja) | 細胞培養方法および自動細胞培養装置 | |

| HK1165825A (en) | Bioreactorsystem | |

| JP2001197882A (ja) | 細胞培養方法及び細胞共培養方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711 Effective date: 20200616 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20200616 |

|

| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20200824 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20200827 |