JP2012189498A - 電界発生装置および電界発生方法 - Google Patents

電界発生装置および電界発生方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2012189498A JP2012189498A JP2011054362A JP2011054362A JP2012189498A JP 2012189498 A JP2012189498 A JP 2012189498A JP 2011054362 A JP2011054362 A JP 2011054362A JP 2011054362 A JP2011054362 A JP 2011054362A JP 2012189498 A JP2012189498 A JP 2012189498A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- electrode

- liquid

- alternating current

- electric field

- asymmetrical

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means

- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis

- G01N27/416—Systems

- G01N27/447—Systems using electrophoresis

- G01N27/44704—Details; Accessories

- G01N27/44743—Introducing samples

Landscapes

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- Molecular Biology (AREA)

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Electrochemistry (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Analytical Chemistry (AREA)

- Biochemistry (AREA)

- General Health & Medical Sciences (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Immunology (AREA)

- Pathology (AREA)

- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

【解決手段】液体が注入された容器と、前記容器に注入された液体に、それぞれ少なくとも一部が浸されるように所定の間隔を空けて配置された第1の電極および第2の電極と、前記第1の電極および第2の電極に接続され、両電極間に非対称な交流を印加させる交流発生器とを備え、前記交流発生器が、前記液体中に実質的に前記第1の電極から第2の電極へ向かう電界、または実質的に前記第2の電極から第1の電極へ向かう電界のいずれか一方の電界を発生させることを特徴とする電界発生装置。

【選択図】図5

Description

この特許文献1の電気泳動装置では、溶液に相当するスラブ状泳動ゲルの両端に、電解液に収容された電極層を配置し、この電極層には泳動電圧を印加する泳動電源が接続される。泳動電源は直流電源であり、電極層間に一方向の直流電圧(電界)が印加されると、一方向に直流電流が流れ、泳動ゲル中に注入された分析対象のDNA断片試料が、泳動ゲル中を泳動して分離される。

また、液体中に一対の電極を配置して、この電極間に直流電圧を印加して液体中に一方向の電界を発生させる装置は、電気浸透流ポンプや、帯電した微細な粒子を移動させる装置など、種々の分野で利用されている。

さらに、これらの反応により、液体中に気泡が発生し、又は液体が汚染されるという問題も発生する。また、これらの問題は、電気泳動装置においては、試料の汚染につながり、電気浸透流ポンプにおいては、気泡による動作不良を招いていた。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に非対称な交流を印加しているので、液体内に実質的に一方向の電界を発生することができ、液体が電気分解を起こすことや電気化学反応を起こすことはほとんどなく、電極が腐食することを抑制することができる。

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないことを特徴とする。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に正味の直流電流が流れないので、液体の電気分解や電気化学反応が起こりにくくなり、電極が腐食することを確実に防止できる。

これによれば、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われるので、2つの電極間に直流電流が流れない。したがって、液体が電気分解を起こすことや電気化学反応を起こすことはほとんどなく、電極が腐食することを更に確実に防止できる。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に非対称な交流を印加しているので、液体内に浮遊する物体を一方向に移動することができ、液体が電気分解を起こすことや電気化学反応を起こすことはほとんどなく、電極が腐食することを抑制することができる。

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないことを特徴とする。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に正味の直流電流が流れないので、液体の電気分解や電気化学反応が起こりにくくなり、電極が腐食することを確実に防止できる。

上記実施の形態では、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われるので、2つの電極間に直流電流が流れない。したがって、液体が電気分解を起こすことや電気化学反応を起こすことはほとんどなく、電極が腐食することを更に確実に防止できる。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に非対称な交流を印加しているので、試料を電気泳動させることができ、電気泳動を行なう際に、液体が電気分解して気泡が発生することを防止でき、電気化学反応により電極が腐食して液体が汚染することを防止できる。したがって、電気泳動により、試料に対するより精確な解析が可能となる。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に非対称な交流を印加しているので、各カプセル内の電気泳動粒子を一方の電極の方向に移動させ続けることができ、各カプセルの位置を画素とした場合に、電気泳動に基づく表示をさせることができる。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に非対称な交流を印加しているので、流路内の液体を一方向に搬送することができ、液体が電気分解して気泡が生じることを防止でき、電気化学反応により電極が腐食することを防止できる。したがって、気泡を除去するための機構が不要となるので、電気浸透流ポンプの構造を単純化することができ、電気浸透流ポンプの信頼性を高くすることができる。

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないことを特徴とする。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に正味の直流電流が流れないので、液体の電気分解や電気化学反応が起こりにくくなり、電極が腐食することを確実に防止できる。

これによれば、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われるので、2つの電極間に直流電流が流れない。したがって、液体が電気分解して気泡が生じることはなく、電気化学反応により電極が腐食することも更に確実に防止できる。

さらに、電気浸透流ポンプにおいて、前記第1の電極と第2の電極との間の前記流路内に、多孔質からなる電気浸透材を設けてもよい。

さらに、この発明の電気浸透流ポンプは、冷却ポンプや薬液供給装置を駆動させる装置として使用してもよい。

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないことを特徴とする。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に正味の直流電流が流れないので、液体の電気分解や電気化学反応が起こりにくくなり、電極が腐食することを確実に防止できる。

これによれば、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われているので、2つの電極間に直流電流が流れない。したがって、液体が電気分解を起こすことや電気化学反応を起こすことはほとんどなく、電極が腐食することを更に確実に防止することができる。

これによれば、非対称交流を発生させるための回路が比較的単純であり、効率よく液体中に実質的に一方向の電界を発生することができる。

これによれば、非対称交流を発生させるための回路が比較的単純であり、効率よく液体中に実質的に一方向の電界を発生することができる。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に非対称な交流を印加するので、液体内に浮遊する物体を一方向に移動することができ、液体が電気分解を起こすことや電気化学反応を起こすことはほとんどなく、電極が腐食することを抑制することができる。

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないことを特徴とする。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に正味の直流電流が流れないので、液体の電気分解や電気化学反応が起こりにくくなり、電極が腐食することを確実に防止できる。

これによれば、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われるので、2つの電極間に直流電流が流れない。したがって、液体が電気分解を起こすことや電気化学反応を起こすことはほとんどなく、電極が腐食することを更に確実に防止できる。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に非対称な交流を印加しているので、試料を電気泳動させることができ、電気泳動を行なう際に、液体が電気分解して気泡が発生することを防止でき、電気化学反応により電極が腐食して液体が汚染することを防止できる。したがって、電気泳動により、試料に対するより精確な解析が可能となる。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に非対称な交流を印加しているので、流路内の液体を一方向に搬送することができ、液体が電気分解して気泡が生じることを防止でき、電気化学反応により電極が腐食することを防止できる。したがって、気泡を除去するための機構が不要となるので、電気浸透流ポンプの構造を単純化することができ、電気浸透流ポンプの信頼性を高くすることができる。

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないことを特徴とする。

これによれば、第1の電極と第2の電極との間に正味の直流電流が流れないので、液体が電気分解して気泡が生じることを防止でき、電気化学反応により電極が腐食することをより確実に防止できる。

これによれば、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われるので、2つの電極間に直流電流が流れない。したがって、液体が電気分解して気泡が生じることなく、電気化学反応により電極が腐食することも更に確実に防止できる。

まず、この発明で用いる「非対称交流」の定義を、図1〜図4を用いて説明する。

図1は、非対称でない、すなわち対称な交流の波形を例示したものである。図2および図3は、非対称な交流の波形を例示したものである。図4は、非対称であるか否かを判定する具体的な方法を説明する図である。

図1(a)は、対称な正弦波である。グラフ上で111は電圧が最小値をとる点であり、112は電圧が最大値をとる点であり、113は再び電圧が最小値をとる点である。波形の一部分114(111から112の区間)は昇圧過程であり、波形の他の一部分115(112から113の区間)は降圧過程である。点111から点113までは交流の1周期となっている。

図4(a)は図1(a)を再掲したものである。図4(b)では、図4(a)の波形の昇圧過程114を抜き出して、電圧軸を反転している(114r)。当然、この114rは、波形の降圧過程115と正確に重なる。すなわち、昇圧過程と降圧過程とが完全に重なる交流を、非対称でない交流あるいは対称交流と呼ぶ。

しかしながら、前述のように非対称か否かの判定を行なうためには、波形の昇圧過程124と降圧過程125の範囲を確定する必要がある。今後は、電圧が最小(最大)となる点が複数ある場合は、その最終の点を採用することとする。すなわち、昇圧過程124は121aと122aの間、降圧過程は122aと123aの間であるとする。昇圧過程124(121aから122aの区間)と降圧過程125(122aから123aの区間)は、電圧軸を反転することにより完全に重なるから、明らかに図1(b)の矩形波の交流も対称である。

図2(a)は、波形が正弦的に変化するが、非対称な交流である。なぜならば、図4(c)および(d)に示すように、昇圧過程214(211から212の区間)を電圧軸で反転しても(214r)、降圧過程215(212から213の区間)とは重ならないからである。

図2(b)は、高電位にある時間(高電位持続時間)と低電位にある時間(低電位持続時間)が異なる、非対称な矩形波である。昇圧過程224(221から222の区間)を電圧軸で反転しても、降圧過程225(222から223の区間)とは重ならないからである。

図2(d)の波形は複雑であるが、やはり非対称な交流である。昇圧過程244(241から242の区間)を電圧軸で反転しても、降圧過程245(242から243の区間)とは重ならないからである。

この他にも、図示しないが、非対称な交流としては、立ち上がり時間と立ち下がり時間が異なるのこぎり波を用いてもよい。

図3(a)は、時間と共に周期が増加する。昇圧過程314(311から312の区間)を電圧軸で反転しても、降圧過程315(312から313の区間)とは重ならないから、非対称な交流である。

図3(b)は、時間と共に振幅が増加する。昇圧過程324(321から322の区間)を電圧軸で反転しても、降圧過程325(322から323の区間)とは重ならないから、非対称な交流である。

以下、非対称な交流を用いて液体中に実質的に一方向に電界を発生させる装置および方法について、具体例を用いて説明する。

本発明の第1の実施の形態である、液体中に一方向の電界を発生させる電界発生装置および電界発生方法を、図5を用いて説明する。

図5に、液体中に一方向の電界を発生させる装置(電界発生装置)1100の概略断面図を示す。

容器1111は、液体1112で満たされている。第1の電極1113と第2の電極1114は、その少なくとも一部が液体1112に浸されている。第1の電極1113と第2の電極1114には、非対称な交流を発生する交流電源1115(交流発生器とも呼ぶ)が接続されている。

液体1112は、効果よく一方向電界を発生するために、イオン濃度が小さなものが好ましい。例えば、エタノール、メタノール、IPA(Isopropyl Alcohol)などのアルコール類、ベンジン、アセトンなどの有機溶媒などが好ましい。水を用いる場合は、純水、無イオン水などを用いるのが好ましい。

なお、第1の電極1113と第2の電極1114は、互いに対向するように配置することにより、2つの電極間の電界の向きと強さを均一にすることができる。したがって、後述する実施例で示されるように、液体中の帯電した物体を一方向に移動させ、または、電気泳動を行う際には、物体や電気泳動の対象物を正確にコントロールすることができる。

また、電極材料としては、たとえば、銅、金、タングステン、アルミニウムなどの金属や導電性を与える不純物を添加したシリコンなどの半導体を用いることができる。

例として、液体としてIPAを用いた場合は、好ましくは5Hz〜50kHzであり、液体として純水を用いた場合は500Hz〜5MHzである。しかしながら、液体の汚染によりイオン濃度が高い場合には、周波数を高くする必要がある。

これは、第1の電極1113および第2の電極1114の表面付近にも多くのイオンが存在するため、第1の電極1113および第2の電極1114の電位の変化に対して、第1の電極1113および第2の電極1114の表面付近の電荷数の変化が速やかに追従するからである。

したがって、液体1112のイオン濃度が高い場合、非対称交流の周波数を高くする必要が生じる。液体1112のイオン濃度が高い場合の液体1112のイオンの挙動は、後ほどシミュレーション結果の最後でも説明する。

このように、非対称な交流を第1の電極1113と第2の電極1114に印加することによって、液体1112内に実質的に一方向に電界が発生する。その理由は、後述するシミュレーション結果を元に、説明する。

電気化学反応(電食)においては、直流電流が流れる場合は、陽極では酸化反応が起こって腐食が進行するが、陰極では還元反応が起こって腐食は起こらない。

実際は、反応生成物質が拡散により移動するため、低周波数では酸化反応と還元反応が完全に相殺するとは限らないが、一般的には交流での電気化学反応や電気分解は直流の場合よりも遥かに小さい。

それゆえ、交流により液体中に一方向に電界が発生できるということは、電気化学反応や電気分解をほとんど起こさずに液体中に一方向に電界を発生できることを意味する。

また、交流の場合、対称交流と非対称交流のいずれの場合も、酸化反応と還元反応が交互に起こるので、電極の腐食はほとんど起こらない。

(1)容器1111に、液体1112を注入する準備ステップ、

(2)第1の電極1113と第2の電極1114を、それぞれ少なくとも一部が液体1112に浸されるように、所定の間隔を空けて配置する配置ステップ、

(3)第1の電極1113と第2の電極1114との間に非対称交流を印加し、液体1112中に実質的に第1の電極1113から第2の電極1114へ向かう電界、または第2の電極1114から第1の電極1113へ向かう電界のいずれか一方の電界を発生させる電界発生ステップ。

また、非対称交流では、瞬間的に電界の方向が交互に反転するが、上記したように、昇圧と降圧の過程が重ならないので、実質的に一方向の電界となる。実質的に一方向とは、液体中に発生した電界ベクトルを非対称交流の1周期分、整数周期分または十分に長い時間積分したときに、電界ベクトルが0にならずに有限の大きさで一方向を向くということを意味する。したがって、電界ベクトルの向きが常に一方向を向いているということを意味するものではない。実際、非対称交流が印加された場合は、電界ベクトルの向きは非対称交流の周期で反転している。

したがって、非対称交流を印加した場合は、直流電流と同様に、液体内に一方向の電界を発生させることができ、対称交流と同様に、液体が電気分解し、または電気化学反応により電極が腐食するのを抑えることができる。

図2(b)や図2(c)の波形が好ましい理由は、後述するシミュレーション結果の解釈と共に詳しく述べる。

本発明の第2の実施の形態である、液体中の一方向に電界を発生させる電界発生装置および電界発生方法を、図6を用いて説明する。

本実施の形態が、実施の形態1と異なるのは、第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われることである。

容器1211は、液体1212で満たされている。第1の電極1213と第2の電極1214は、その少なくとも一部が液体1212に浸されている。第1の電極1213と第2の電極1214は絶縁膜1216で覆われており、非対称な交流を発生する交流電源1215が接続されている。

また、この場合も、実施の形態1と同様に、2つの電極間の電界の向きと強さを均一にするために、第1の電極1213と第2の電極1214は、互いに対向するように配置することが好ましい。これにより、液体中の帯電した物体の一方向への移動や、電気泳動の対象物の移動を、正確にコントロールすることができるようになる。

また絶縁膜1216は、電極全体を覆うように形成し、たとえば電極が銅、金、タングステン、アルミニウムなどの金属や導電性を与える不純物を添加したシリコンなどの半導体材料で形成されている場合、10nm〜2μm程度の膜厚のシリコン酸化膜を形成すればよい。絶縁膜は、公知の従来技術、たとえば、CVD(Chemical Vapor Deposition)法によって形成すればよい。

図2に示す波形は、交流の一周期にわたって電圧を平均したものが0となるが、図7に示す波形では0にならない。しかしながら、第1の電極1213および第2の電極1214は絶縁膜1216で覆われているため、2つの電極間に直流電流は流れない。したがって、図7に示すような波形であっても特に悪影響なく、液体1212中に、実質的に一方向の電界を発生することができる。

実施の形態2では、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われるため、2つの電極間に直流電流が流れない。すなわち、電極と液体間で直接電子の移動が起こるので、酸化反応や還元反応が起こることがない。

したがって、液体が電気分解し、または電気化学反応により電極が腐食するといった問題を確実に防ぐことができる。

この実施の形態2の場合も、図2(b)や図2(c)の波形が好ましい。

以下、このような非対称交流を液体中の2つの電極に印加した場合に、液体中に発生する電界、および帯電した物体の運動をシミュレーションした結果を述べる。

(1)シミュレーションモデル

非対称交流を液体中に浸した2つの電極に印加した場合に発生する電界および、帯電した物体の運動のシミュレーション結果を、図8〜図26を用いて説明する。

第1の電極1213と第2の電極1214の間には、液体1212が満たされているものとする。第1の電極1213および第2の電極1214はそれぞれ絶縁膜1216で覆われているものとする。この場合、2つの電極間には電流は流れない。第1の電極1213と第2の電極1214には、電源1215が接続されている。

T=0で、電源1215から第1の電極1213および第2の電極1214に電圧を印加し始めると、図8(a)に示すように、液体1212中には、矢印1217で示した向きに電界が発生する。

液体中の電界がほぼ0になるまでに要する時間(時定数)は、液体中に存在するイオンの濃度に依存し、イオン濃度が小さいほど長時間を要する。例えば、IPAでは10秒以内であり、純水では0.1秒以内である。塩類が溶解した水では、更に短くなる。

また、絶縁膜で覆われない裸の電極を用いて直流電圧を印加すれば、液体中に一方向の電界を持続して発生させることができるが、一方向電界が持続すると、液体が電気分解し、または電気化学反応により電極が腐食するといった問題があった。

なお、絶縁膜で覆われた2つの電極間に交流電圧を印加すれば、液体中に交流電界を発生させることは可能である。2つの電極間に交流を印加した場合は、その周波数の逆数が上記時定数より小さい時、電極の電位の変化に対して電極に誘起される電荷が追従できないため、液体中に電界が侵入する。しかしながら、液体中の電界の時間平均は0であり、液体中で一方向の電界を発生させることはできないとされていた。

図9に示すように、第1の電極1313および第2の電極1314は、それぞれ絶縁膜1316で覆われている。絶縁膜1316で覆われた2つの電極1313、1314間は、液体1312で満たされている。第1の電極1313および第2の電極1314には、任意の波形が発生できる電源1315が接続されている。液体1312中には、帯電した物体1318が浮遊している。このようなモデルを用いて、以下のようなシミュレーションを考える。

絶縁膜1316の誘電率はεdεo、液体1312の誘電率はεsεoとする。ここで、εdおよびεsはそれぞれ絶縁膜1316および液体1312の比誘電率、εoは真空中の誘電率である。また、液体中の電界の強さをE(t)とする。

ただし、dd1、dd2およびdsは、それぞれ第1の電極1313を覆う絶縁膜1316の厚さ、第2の電極1314を覆う絶縁膜1316の厚さ、および液体1312の厚さである。電極の面積は1とした。

一方、液体1312を導電体と考えて、Cd1とCd2の2つの容量を直列に接続した場合の全体容量CBは、

まず、波形を短い時間Δtごとに分割して考える。この時間Δtごとに、瞬時に電圧を変化させる電圧変化ステップと、電圧を変化させない電圧一定ステップの2段階を考えることにより、任意の波形を階段状のステップで近似する。

この電圧変化ステップでは、瞬時に電圧がΔV(t)変化するものとする。このとき、電圧の変化により液体中のイオンが追従して移動することはできない。すなわち、qs(t)および−qs(t)は変化しない。ただし、電極の電荷は液体中のイオンに比べて十分に早く動けるため、qe(t)および−qe(t)は電圧変化ΔV(t)にただちに追従して変化することとする。このとき、2つの電極間の容量は、CAであるかのように振舞う。

以上のことより、電圧変化ステップでは以下の式が成立する。

Δqe(t)=CAΔV(t) (6)

Δqs(t)=0 (7)

ここで、Δqe(t)およびΔqs(t)は、時刻tにおける電圧変化ΔV(t)によって、それぞれqe(t)およびqs(t)が変化する量をあらわしている。

この電圧変化ステップでは、電圧が変化することなく時間Δtが経過するものとする。電圧が変化しない場合は、図8で説明したように、液体中の電界を弱めるように、すなわち平衡状態に近づくように液体中のイオンが移動し、qs(t)が変化する。平衡状態とは、液体中の電界が0の状態であり、液体は導電体とみなしてよい。ゆえに、2つの電極間の容量はCBとみなすことができる。また、qs(t)が変化することにより、Δqe(t)も変化する。

qeq(t)=CBV(t) (9)

の関係を満たす。

一方、0<n<1の場合は、変化率が平衡状態とのずれに依存する(すなわち、平衡状態のずれが大きいほど変化率が大きくなる)ものの、変化率は平衡状態とのずれに比例しない(線形関係にない)。aは、qs(t)がqeq(t)に近付く速さを示す量である。

液体中のイオン濃度が高いほど速やかにqs(t)が変化できるから、aが大きくなる。

液体中の帯電した物体が受ける力F(t)は、物体が持つ実質的な電荷量をqob、粘性抵抗係数をc、物体の速度をν(t)、物体の質量をm、物体の加速度をa(t)とすると、

F(t)=qobE(t)−cν(t)=ma(t) (15)

であり、この運動方程式を解くことにより、液体中での物体の運動を記述することができる。

なお、粘度ηの液体中にある、半径rの球状物体を考えると、レイノルズ数が小さなときは、ストークスの定理により粘性抵抗係数cは6πηrとあらわされる。

以下、いくつかの交流波形を例にとって、シミュレーションの結果を説明する。

このシミュレーションで用いた定数は、以下の通りである。

物体の質量mは1.57×10-14[kg]、物体の半径rは1×10-7[m]、物体の実質的な電荷量qobは3.72×10-14[C]、液体の粘度は8×10-4[Ps]、電極上の絶縁膜の比誘電率εdは4、電極上の絶縁膜の厚さdd1およびdd2は4×10-8[m]、液体の比誘電率εsは20、液体の厚さdsは1×10-2[m]、定数aは10である。

また、特に断わりのない場合は、定数nは0.8であり、qs(t)の変化率と、qs(t)の平衡状態とのずれ{qs(t)−qeq(t)}との関係は非線形であるとした。

第1実施例では、図11に示すように、振幅200Vで周波数5Hzの非対称な矩形波(高電位持続時間と低電位持続時間が異なる矩形波)を、第1の電極1313と第2の電極1314との間に印加する。V(t)は第2の電極1314を基準とした第1の電極の電位である。時刻0以前は、電圧は印加されていないこととする。

平均電界Eavは、電圧印加開始から十分時間が経過したとき、交流の1周期に渡って電界E(t)を平均して求めた。平均電界Eavが0でないということは、液体中に実質的に一方向の電界が存在することを示している。

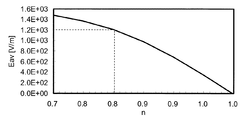

一方、nが1より小さくなるにつれて、すなわち非線形性が強くなるにつれて、Eavは大きくなり、液体中の実質的に一方向の電界が強くなる。このことは、本発明の本質である、液体中での実質的に一方向の電界発生は、qs(t)の変化率と、qs(t)の平衡状態とのずれ{qs(t)−qeq(t)}と間の非線形性にあることを示唆している。なお、Eavが正とは、図10において実質的に一方向の電界は下向きであることを示している。

物体は、時刻0で負方向(図10における上方向)に動いた後、振動しながら正方向(図10における下方向)に動いていく。これは、電界E(t)の時間平均Eavが正であることによる。このことから、2つの電極間に非対称交流を印加することにより、帯電した物体を一方向に移動させることがわかる。

非対称な矩形波により、液体中の物体が一方向に動くことは実験でも確かめられ、その方向はシミュレーションが予測する方向と一致した。

第2実施例では、図17に示すように、振幅200Vで周波数5Hzの非対称な矩形波(高電位持続時間と低電位持続時間が異なる矩形波)を、第1の電極1313と第2の電極1314との間に印加する。第1の場合と異なるのは、図17のV(t)を一周期に渡って平均すると0になるように、図11に示す波形に直流バイアスを加えていることである。

電圧印加直後の挙動は第1の例の場合(図16)と異なるものの、やはり物体は振動しながら正方向に動いていく。また、正方向に動いていく速度は、第1の例の場合と全く同じである。

このことは、電極が絶縁膜で覆われている場合は、非対称交流に対して直流成分を加えても、液体内部に発生する電界や液体内部に浮遊する帯電した物体の運動には影響を与えないことを示している。このことは、実際の実験でも確認された。

この第3実施例は、対称な交流を印加するものであり、第1および第2実施例と比較するために示した実施例である。

第3実施例では、図19に示すように、振幅200Vで周波数5Hzの対称な矩形波を、第1の電極1313と第2の電極1314との間に印加する。

図20に、液体中に置かれた帯電した物体の位置x(t)の時間変化を示す。

物体は振動するが、一方向に動いていくことはない。すなわち、対称な交流では、液体中の一方向に実質的な電界を発生させることはできず、また、物体を実質的に移動させることもできない。

第4実施例は、図21に示すように、振幅200Vで周波数5Hzの非対称な三角波(立ち上り時間と立ち下り時間が異なる三角波またはのこぎり波)である。

この例では、昇圧過程では急激に電圧が変化し、降圧過程では緩やかに電圧が変化する。

このとき、qs(t)およびqe(t)は、それぞれ図22および図23のように変化する。電圧の印加を開始した時刻0付近を除いて、それぞれ周期的に変化する。液体中の電界の強さE(t)は、図24のように、電圧の印加を開始した時刻0付近を除いて周期的に変化する。

非線形性をあらわす定数nが1のとき(非線形性が存在しない)は、Eavは0であり、液体中には純粋に交流電界が存在するのみである。

一方、nが1より小さくなるにつれて、すなわち、非線形性が強くなるにつれて、Eavは大きくなり、液体中の実質的に一方向の電界が強くなる。このことは、第1の例の場合(図15)と同様であるが、グラフの曲線の形は異なる。

物体は、振動しながら正方向に動いていく。これは、電界E(t)の時間平均Eavが正であることによる。

なお、図21の波形を変形し、昇圧過程では緩やかに電圧が変化し、降圧過程では急激に電圧が変化するような非対称交流を印加した場合は、物体の運動方向は反対方向となることが、シミュレーションから予想されるが、実際の実験でも確かめられている。

(1)2つの電極に非対称交流を印加すると、液体中に実質的に一方向の電界を発生させることができるが、対称な交流ではできない。

(2)2つの電極に非対称交流を印加すると、液体中に浮遊する帯電した物体を一方向に移動させることができるが、対称な交流ではできない。

(3)これらの効果は、電極上の絶縁膜上の電荷誘起速度が、平衡状態からのずれの大きさに比例していないことに由来する。

非対称な交流とは、既に定義したように、交流の昇圧過程と降圧過程とが、その一方の電圧軸を反転しても、重なることのない交流である。

このような非対称な交流が電極に印加されると、昇圧過程と降圧過程とで、qs(t)の平衡状態とのずれ{qs(t)−qeq (t)}が異なる。このシミュレーションのモデルでは、qs(t)の変化率と、{qs(t)−qeq (t)}との間に非線形性を導入した。そのため、qs(t)の変化率と(13)式および(14)式で結びつくE(t)を、交流1周期に渡って平均しても0でなくなり、液体中に実質的に一方向の電界が発生するのである。

しかしながら、この場合は、電極の腐食を抑制するために、非対称交流が実質的な直流成分を持たないことが好ましい。すなわち上記第1の電極と第2の電極との間の電圧V(t)を交流の1周期に渡って積分したVeffが

Veff=∫V(t)dt=0 (16)

であることが好ましい。

このように積分値を0にすることにより、2つの電極間に正味の直流電流が流れないので、液体が電気分解することも、電気化学反応が生じることもほとんどない。したがって、電極が腐食することを抑制できる。

そのため、液体中のイオン濃度が高い場合は、電界を液体中に侵入させて一方向の電界を発生させるために、より電極の電位を速く変化させる必要があるので非対称交流の周波数を高くする必要がある。

一方、液体中のイオン濃度が低い場合は、上記時定数が大きく容易にqs(t)を平衡状態から大きく遠ざける(すなわち{qs(t)−qeq (t)}を大きくする)ことができるため、一方向の電界が発生しやすい。

以上の理由により、液体中のイオン濃度が低いほど効率よく液体中に一方向の電界を発生することが可能であり、また、非対称交流の周波数を下げることができるので好ましい。

本発明の第3の実施の形態である、液体中に浮遊する物体を移動させる浮遊体移動装置および浮遊体移動方法を、図27を用いて説明する。

図27に、本実施の形態の液体中に浮遊する物体を移動させる装置2100の概略断面図を示す。

容器2111は、液体2112で満たされている。第1の電極2113と第2の電極2114は、その少なくとも一部が液体2112に浸されている。第1の電極2113と第2の電極2114には、非対称な交流を発生する交流電源2115が接続されている。

第1の電極2113と第2の電極2114に印加する非対称交流も、同様に、図2や図3に示したものを用いればよい。例えば、第2の電極2114を基準電圧として、図2に示す非対称交流を印加したとき、液体2112内に実質的に発生する電界の向きは、右向き(図27の矢印2117の向き)となる。

したがって、液体中に浮遊する物体2118が負に帯電している場合は、図27に示すように、左向き(図27の矢印2119の向き)に移動する。物体2118が正に帯電している場合は、反対向き(右向き)に移動する。

液体中に浮遊する物体2118は、実質的に帯電していれば良い。

実質的に帯電しているとは、物体に発生する電荷を、物体2118と液体2112の界面に誘起された電荷と、その電荷により物体付近の液体中に誘起され、固体と共に移動する電荷の総和とすることができることを意味する。言いかえれば、液体中のゼータポテンシャルが0でないと言うこともできる。

実質的に帯電していない物体を用いる場合は、非イオン系の界面活性剤を用いて物体のゼータポテンシャルを変えることができる。

物体の具体例は、例えば、ナノメートルサイズから1mm以下のサイズの、誘電体微粒子、半導体微粒子、金属微粒子、微細な半導体デバイス、細胞、DNA、RNA、蛋白質などである。

(1)物体2118が浮遊する液体2112を、容器2111に注入する準備ステップ、

(2)第1の電極2113と第2の電極2114をそれぞれ少なくとも一部が液体2112に浸されるように所定の間隔を空けて配置する配置ステップ、

(3)第1の電極2113と第2の電極2114との間に非対称交流を印加し、液体2112中に浮遊する物体2118を第1の電極2113から第2の電極2114へ移動させるか、または上記物体を第2の電極2114から第1の電極2113へ移動させる移動ステップ。

したがって、液体内に浮遊する物体を一方向に移動するために、非対称交流により実質的に一方向の電界を印加しているので、液体が電気分解することを抑制し、電気化学反応により電極が腐食することを抑制することができる。

また、実施の形態1と同様の理由により、液体中に浮遊する物体を効率よく一方向に移動させるためには、非対称交流としては、図2(b)や図2(c)の波形が好ましい。

本発明の第4の実施の形態である、液体中に浮遊する物体を移動させる浮遊体移動装置および浮遊体移動方法を、図28を用いて説明する。

本実施の形態が、実施の形態3と異なるのは、第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われることである。

容器2211は、液体2212で満たされている。第1の電極2213と第2の電極2214は、その少なくとも一部が液体2212に浸されている。第1の電極2213と第2の電極2214は絶縁膜2216で覆われており、非対称な交流を発生する交流電源2215が接続されている。

第1の電極2213と第2の電極2214に印加する非対称交流も、同様に、図2や図3に示したものを用いればよい。例えば、第2の電極2214を基準電圧として、図2に示す非対称交流を印加したとき、液体2212内に実質的に発生する電界の向きは右向き(図28の矢印2217の向き)となる。

したがって、液体中に浮遊する物体2218が負に帯電している場合は、図28に示すように、左向き(図28の矢印2219の向き)に移動する。物体2218が正に帯電している場合は、反対向き(右向き)に移動する。

また、液体中に浮遊する物体2218は、実質的に帯電していれば良い。物体の具体例は、実施の形態3に示したものと同様のものを用いればよい。

このように、電極の少なくとも一方を絶縁膜で覆った場合においても、非対称な交流を第1の電極2213と第2の電極2214に印加することによって、液体2212内に実質的に一方向に電界が発生し、液体2212中に浮遊する物体2218を一方向に移動させることができる。

この実施の形態4の場合も、図2(b)や図2(c)の波形が好ましい。

本発明の第5の実施の形態である、液体中に浮遊する物体を移動させる浮遊体移動装置および浮遊体移動方法を、図29を用いて説明する。

本実施の形態が、実施の形態4と異なるのは、第1の電極および第2の電極が、対向する2つの基板上に形成されており、液体中に浮遊する物体はこの2つの電極間を一方向に移動することである。

第1の基板2321と第2の基板2322が対向しており、その間を液体2312が満たしている。第1の基板2321の液体2312に接する側の表面には、第1の電極2313が形成されている。第2の基板2322の液体2312に接する側には、第2の電極2314が形成されている。

第1の電極2313および第2の電極2314の表面には絶縁膜2316が形成されており、第1の電極2313と第2の電極2314の間に直流電流が流れるのを防いでいる。また、第1の電極2313と第2の電極2314には、絶縁膜2316で覆われていない側には、非対称な交流を発生する交流電源2315が接続されている。

液体2312は、実施の形態1と同様に、イオン濃度が小さなものが好ましい。

第1の電極2313と第2の電極2314に印加する非対称交流も、同様に、図2や図3に示したものを用いればよい。例えば、第2の電極2314を基準電圧として、図2に示す非対称交流を印加したとき、液体2312内に実質的に発生する電界の向きは下向き(図29の矢印2317の向き)となる。

したがって、液体中に浮遊する物体2318が負に帯電している場合は、図29に示すように、上向き(図29の矢印2319の向き)に移動する。物体2318が正に帯電している場合は、反対向き(下向き)に移動する。

なお、対向する一対の電極の配置は、図29に示すものに限ることではなく、たとえば、第1の電極および第2の電極がそれぞれ1枚の電極ではなく、それぞれ複数の電極に分割されて隙間を設けて配置されていてもよい。あるいは2つの電極が網状であってもよい。このような場合は、透明な基板と組合せることによって、液体中に浮遊する物体を外部から観察することができる。

非対称交流の好ましい周波数および電圧は、実施の形態1と同様に設定すればよい。

また、液体中に浮遊する物体2318は、実質的に帯電していれば良い。物体の具体例は、実施の形態と同様のものを用いればよい。

物体2318は、液体2312中に多数浮遊しており、図29の下向きに重力が働いているとする。すなわち、第2の基板2322を下向きに設置したとする。この場合、2つの電極2313、2314に一方向電界が上向きの非対称交流を印加すれば、重力が付加されるので、物体2318を速やかに第2の基板2322の側に移動させることができる。すなわち、物体2318を速やかに沈殿させることができる。

また、一方向電界が下向きの図29のような非対称交流を2つの電極2313、2314に印加して物体2318を上向きに移動させれば、物体2318が重力により沈降するのを防ぐこともできる。

また、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われるため、2つの電極間に直流電流が流れない。したがって、液体が電気分解し、または電気化学反応により電極が腐食するといった問題を確実に防ぐことができる。また、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われるため、第1の電極から第2の電極へ直接電子が到達して電流が流れることがない。そのため、この系で消費される電力は、電極を覆う絶縁膜が構成するキャパシタンスの充放電によるもののみである。したがって、消費電力を著しく小さくし、ジュール熱の発生も著しく減らすことが可能となる。

この実施の形態5の場合も、図2(b)や図2(c)の波形が好ましい。

本発明の第6の実施の形態である、電気泳動装置および電気泳動方法を、図30を用いて説明する。

図30に、本実施の形態の電気泳動装置3100の概略図を示す。

容器3123の両側には、第1の電極3113および第2の電極3114が設置されている。第1の電極3113と第2の電極3114には、非対称な交流を発生する交流電源3215が接続されている。第1の電極3113および第2の電極3114上には絶縁膜3116が形成されている。

次に、DNAなどの試料を、ウェル3125に注入し、第1の電極3113と第2の電極3114に非対称な交流を印加する。これにより試料を一定の方向に移動させる電気泳動を行なうことができる。

また、非対称交流は、実施の形態2と同様に、図7に示した波形の交流を用いてもよい。図7に示すような波形であっても特に悪影響なく、電気泳動を行なうことができる。なお、どちらか一方の電極が絶縁膜3116で覆われていれば良く、2つの電極間に直流電流が流れることを防ぐことができる。

非対称交流の好ましい周波数および電圧は、実施の形態1と同様に設定すればよい。

(1)それぞれ少なくとも一部が液体で浸された第1の電極3113と第2の電極3114および測定されるべき試料を備えた泳動槽を準備するステップ、

(2)第1の電極3113と第2の電極3114との間に非対称交流を印加して試料を泳動させるステップ。

この実施の形態6の場合も、図2(b)や図2(c)の波形が好ましい。

本発明の第7の実施の形態である、電気泳動表示装置を、図31を用いて説明する。

図31は、本実施の形態の電気泳動表示装置4100の概略断面図である。

第1の基板4131と第2の基板4132が対向して配置されている。第1の基板4131上には、第1の電極(対向電極)4113が形成されている。第2の基板4132上には、画素毎に第2の電極(画素電極)4114が形成されている。

第1の電極4113と第2の電極4114の間には、電気泳動素子4134が配置されている。電気泳動素子4134は、円形のカプセル4135、分散媒4136、白色の電気泳動粒子4137および黒色の電気泳動粒子4138よりなる。

第1の電極4113と第2の電極4114には、選択トランジスタ4139を介して非対称交流を発生する電源4115が接続されている。

第2の電極4114と電気泳動素子4134の間には、接着層4133が設けられている。また、第2の電極4114は画素ごとに分離され、選択トランジスタ4139が接続されている。

第1の電極4113には、ITOなどの透明電極を用いることができ、全画素に対して共通するものでよい。第2の電極は、Al、Cu、Auなどの金属電極を用いることができる。

これにより、選択された画素において、白色(黒色)の電気泳動粒子4137(4138)がたとえば上側に移動し、黒色(白色)の電気泳動粒子4138(4137)が下側に移動して、白色(黒色)が表示される。

非対称交流の好ましい周波数は、分散媒4136の種類によって異なり、一般的にイオン濃度が低い分散媒では周波数を低く、イオン濃度が高い分散媒では周波数を高くする。たとえば、分散媒4136として純水を用いた場合は500Hz〜5MHzとすればよい。しかしながら、分散媒の汚染によりイオン濃度が高い場合には、適宜周波数を高くする必要がある。

この実施の形態7の場合も、非対称交流としては、図2(b)や図2(c)の波形が好ましい。

本発明の第8の実施の形態である、電気浸透流ポンプとその動作方法を、図32を用いて説明する。

図32は、本実施の形態の電気浸透流ポンプ5100の概略断面図である。

チューブ5141の内部は流路となっており、搬送される液体5112で満たされている。チューブ5141の上流部と下流部には、複数の孔を設けた第1の電極5113および第2の電極5114が離間して配置されている。第1の電極5113と第2の電極5114には、非対称な交流を発生する交流電源5115が接続されている。

搬送される液体5112は、液体のイオン濃度が小さい方が液体中に一方向の電界を発生させて液体を搬送させやすいので、イオン濃度が小さなものが好ましい。例えば、エタノール、メタノール、IPAなどのアルコール類、ベンジン、アセトンなどの有機溶媒などが好ましい。水を用いる場合は、純水、無イオン水などを用いるのが好ましい。

イオン濃度が高い液体を搬送する場合は、この電気浸透流ポンプを動力として間接的に搬送することができる。

第1の電極5113および第2の電極5114には、液体が通過できるように、0.1mm〜1mm程度の大きさの孔を設ける。

このとき、チューブ5141の内壁が負に帯電する場合は、図32に示すように、チューブ5141の内壁付近の液体5112中には正電荷が誘起される。

内壁に固着する液体と流動する液体の境界面であるすべり面5142よりも内壁から離れた領域では、液体5112はチューブ5141の内壁に固着することなく自由に移動できる。

また、液体5112内には実質的に一方向(矢印5117の向き)の電界が存在するため、正電荷に帯電した液体分子は第2電極の方へ進行し、液体5112は右方向へ搬送される。

非対称交流の好ましい周波数と電圧は、実施の形態1と同様に設定すればよい。

また、流路内の上流部と下流部にそれぞれ離間して配置された第1の電極と第2の電極との間に、図32に示すように非対称交流を印加することにより、該流路内を満たした液体5112を前記流路内の上流部から下流部へと輸送することができる。

これにより、2つの電極間に正味の直流電流が流れないので、液体が電気分解して気泡が生じることはなく、または電気化学反応を起こすこともなく電極が腐食することもより確実に防止できる。

この実施の形態8の場合も、液体を効率よく搬送するためには、非対称交流は、図2(b)や図2(c)の波形が好ましい。

本発明の第9の実施の形態である、電気浸透流ポンプとその動作方法を、図33を用いて説明する。

本実施の形態が、実施の形態8と異なるのは、第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われることである。

チューブ5241の内部は流路となっており、搬送される液体5212で満たされている。チューブ5241の上流部と下流部には、複数の孔を設けた第1の電極5213および第2の電極5214が離間して配置されている。

第1の電極5213と第2の電極5214は絶縁膜5216で覆われており、非対称な交流を発生する交流電源5215に接続される。

チューブ5241は、実施形態8と同様に、樹脂、ガラスなどを用い、搬送される液体5212は、イオン濃度が小さなものが好ましい。

このとき、チューブ5241の内壁が負に帯電する場合は、チューブ5241の内壁付近の液体5212中には正電荷が誘起される。すべり面よりも内壁から離れた領域では液体5212はチューブ5241の内壁に固着することなく自由に移動できる。

また、液体5212内には実質的に一方向(矢印5217の向き)の電界が存在するため、液体5212は右方向へ搬送される。以上の動作は、実施の形態8と同様である。

非対称交流の好ましい周波数および電圧は、実施の形態と同様に設定すればよい。

また、上述のような方法または装置を用い、2つの電極5213、5214間に非対称な交流を印加することにより、液体5212を一方向に搬送することができる。また、実質的に一方向の電界を発生させる非対称交流を印加しているので、液体を一方向に搬送しても、液体が電気分解して気泡が生じることはなく、また電気化学反応を起こすこともなく、電極が腐食するといった問題を回避することが可能となる。したがって、気泡を除去するための機構が不要となるので、電気浸透流ポンプの構造を単純化することができ、さらに、電気浸透流ポンプの信頼性を高くすることができる。

この実施の形態9の場合も、液体を効率よく搬送するためには、非対称交流は、図2(b)や図2(c)の波形が好ましい。

本発明の第10の実施の形態である、電気浸透流ポンプの他の実施例を、図34を用いて説明する。

本実施の形態が、実施の形態9と異なるのは、第1の電極と第2の電極の間の流路に、多孔質からなる電気浸透材を設けたことである。

チューブ5341の内部は流路となっており、搬送される液体5312で満たされている。チューブ5341の上流部と下流部には、複数の孔を設けた第1の電極5313および第2の電極5314が離間して配置されている。第1の電極5313と第2の電極5314は絶縁膜5316で覆われており、非対称な交流を発生する交流電源5315が接続されている。

電気浸透材5343とは、たとえば、シリカ繊維材料、多孔質セラミックからなる部材であり、液体を通過させるとともに流路の内壁の面積を実質的に増大する役割を果たすものである。

この電気浸透材5343を、図34に示すように配置することにより、電気浸透材内部に設けられた微細な孔において電気浸透材と液体が触れ、非対称交流により発生する一方向電界の作用により液体が搬送される。電気浸透材内部の多孔質は電気浸透材と液体の接触面積を増大させるため、液体の搬送能力も増大する。

したがって、気泡を除去するための機構が不要となるので、電気浸透流ポンプの構造を単純化することができ、電気浸透流ポンプの信頼性を高くすることができる。

また、第1の電極および第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われるため、電極の腐食をより確実に防ぐことができる。また、消費電力を著しく小さくし、ジュール熱の発生も著しく減らすことが可能となる。

更に、第1の電極5313と第2の電極5314の間に、多孔質からなる電気浸透材を配置することにより、電気浸透効果を高めることができるので、ポンプの能力を飛躍的に高めることができる。

本発明の第11の実施の形態である、燃料電池を、図35を用いて説明する。

燃料電池6100は、本発明の実施の形態8,9または10のいずれかの電気浸透ポンプ6151を備える。また、燃料タンク6153から燃料電池セル6152へ、燃料輸送管6154を通じて燃料を輸送する。

燃料電池セル6152には、燃料電池状態センサ6156が接続されており、燃料電池の状態を検出する。

燃料電池状態センサ6156から燃料電池の状態が燃料供給制御回路6157に伝えられ、燃料供給制御回路6157が燃料電池6151による燃料供給量を制御する。

燃料電池状態センサ6156および燃料供給制御回路6157に必要な電力は、燃料電池セル6152に接続されたDC/DCコンバータ6155により供給される。DC/DCコンバータ6155には、外部に電力を供給するための端子6158が接続される。

本発明の第12の実施の形態である、冷却ポンプを、図36を用いて説明する。

冷却ポンプ6200は、本発明の実施の形態8,9または10のいずれかの電気浸透ポンプ6251を備える。また、受熱部6259と熱交換器6260に、冷媒輸送管6263を通じて冷媒を循環させる。

受熱部6259には、温度センサ6261が設けられており、受熱部6259の温度をポンプ制御回路6262に伝達する。ポンプ制御回路6262は温度センサ6261からの情報に基づいて電気浸透ポンプ6251を制御し、冷媒を移動させ、受熱部6259の温度を適正に保つ。

本発明の第13の実施の形態である、薬液供給装置6300を、図37を用いて説明する。

薬液供給装置6300は、本発明の実施の形態8,9または10のいずれかの電気浸透ポンプ6351を備える。また、薬液タンク6364から薬液供給先へ、薬液輸送管6368を通じて薬液を輸送する。

薬液輸送管6368の途中には、流量センサ6365が設けられており、流量情報が薬液供給制御回路6366に伝えられる。薬液供給制御回路6366は、薬液供給プログラム入力装置6367からあらかじめ伝達された指示と、流量センサ6365から伝えられた流量情報とに基づき、電気浸透ポンプ6351を制御し、輸送する薬液の流量を調節する。

1111 容器

1112 液体

1113 第1の電極

1114 第2の電極

1115 交流電源

1216 絶縁膜

2100 浮遊体移動装置

2111 容器

2112 液体

2113 第1の電極

2114 第2の電極

2115 交流電源

2118 物体

2216 絶縁膜

3100 電気泳動装置

3124 アガロースゲル

3125 ウェル

4100 電気泳動表示装置

4131 第1の基板

4132 第2の基板

4134 電気泳動素子

4135 カプセル

4136 分散媒

4137 電気泳動粒子

4138 電気泳動粒子

4139 選択トランジスタ

5100 電気浸透流ポンプ

5141 チューブ

5142 すべり面

5216 絶縁膜

5343 電気浸透材

6100 燃料電池

6151 電気浸透流ポンプ

6152 燃料電池セル

6153 燃料タンク

6154 燃料輸送管

6155 DC/DCコンバータ

6156 燃料電池状態センサ

6157 燃料供給制御回路

6158 電力供給端子

6200 冷却ポンプ

6251 電気浸透流ポンプ

6263 冷媒輸送管

6300 薬液供給装置

6351 電気浸透流ポンプ

6368 薬液輸送管

Claims (27)

- 液体が注入された容器と、

前記容器に注入された液体に、それぞれ少なくとも一部が浸されるように所定の間隔を空けて配置された第1の電極および第2の電極と、

前記第1の電極および第2の電極に接続され、両電極間に非対称な交流を印加させる交流発生器とを備え、

前記交流発生器が、前記液体中に実質的に前記第1の電極から第2の電極へ向かう電界、または実質的に前記第2の電極から第1の電極へ向かう電界のいずれか一方の電界を発生させることを特徴とする電界発生装置。 - 請求項1に記載の電界発生装置であって、

前記第1の電極と第2の電極は、前記容器に注入された前記液体と直接接触するように配置され、

前記非対称交流は、前記第1の電極と第2の電極との間の電圧V(t)(tは時間)を交流の1周期に渡って積分した次式の値

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないことを特徴とする電界発生装置。 - 請求項1に記載の電界発生装置であって、

前記第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われて前記液体と直接接触しないことを特徴とする電界発生装置。 - 物体が浮遊する液体が注入された容器と、

前記容器に注入された液体に、それぞれ少なくとも一部が浸されるように所定の間隔を空けて配置された第1の電極および第2の電極と、

前記第1の電極および第2の電極に接続され、両電極間に非対称な交流を印加させる交流発生器とを備え、

前記交流発生器が印加した非対称交流によって、前記液体中に浮遊する物体に対し、前記第1の電極から第2の電極への移動、または前記第2の電極から第1の電極への移動のうちいずれか一方の移動をさせることを特徴とする浮遊体移動装置。 - 請求項4に記載の浮遊体移動装置であって、

前記第1の電極と第2の電極は、いずれも液体と直接接触するように配置され、

前記非対称交流は、前記第1の電極と第2の電極との間の電圧V(t)(tは時間)を交流の1周期に渡って積分した次式の値

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないこと

を特徴とする浮遊体移動装置。 - 請求項4に記載の浮遊体移動装置であって、

前記第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われて液体と直接接触しないことを特徴とする浮遊体移動装置。 - 試料を含む液体が注入された泳動槽と、

前記泳動槽に注入された液体に、それぞれ少なくとも一部が浸されるように所定の間隔を空けて配置された第1の電極および第2の電極と、

前記第1の電極および第2の電極に接続され、両電極間に非対称な交流を印加させる交流発生器とを備え、

前記交流発生器が印加した非対称な交流によって、液体中に含まれた試料を、液体中の第1の電極と第2の電極との間を泳動させ、

前記第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われて前記液体と直接接触しないことを特徴とする電気泳動装置。 - 所定の間隔を空けて対向配置された第1の電極および第2の電極と、

前記第1の電極と第2の電極とに挟まれた空間に配置され、電気泳動粒子と分散液とを内包した複数のカプセルからなる電気泳動素子と、

前記第1の電極と第2の電極とに接続され、両電極間に非対称な交流を印加させる交流発生器とを備え、

前記非対称な交流によって、各カプセル内の電気泳動粒子を一方の電極の方向へ移動させることを特徴とする電気泳動表示装置。 - 液体を流す流路と、

前記流路の上流部と下流部にそれぞれ離間して配置され、複数の孔を有する第1の電極と第2の電極と、

前記第1の電極および第2の電極とに接続され、両電極間に非対称な交流を印加させる交流発生器とを備え、

前記非対称交流を印加することにより、前記流路内に流入された液体を、流路内の上流部にある第1の電極から下流部にある第2の電極の方向へと輸送する

ことを特徴とする電気浸透流ポンプ。 - 請求項9に記載の電気浸透流ポンプであって、

前記第1の電極と第2の電極は、前記流路に流入された前記液体と直接接触するように配置され、

前記非対称交流は、前記第1の電極と第2の電極との間の電圧V(t)(tは時間)を交流の1周期に渡って積分した次式の値

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないことを特徴とする電気浸透流ポンプ。 - 請求項9または10に記載の電気浸透流ポンプであって、

前記第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われて前記液体と直接接触しないことを特徴とする電気浸透流ポンプ。 - 請求項9、10または11のいずれかに記載の電気浸透流ポンプであって、

前記第1の電極と第2の電極との間の前記流路内に、多孔質からなる電気浸透材が設けられていることを特徴とする電気浸透流ポンプ。 - 請求項9ないし12のいずれかに記載の電気浸透流ポンプを備えたことを特徴とする燃料電池。

- 請求項9ないし12のいずれかに記載の電気浸透流ポンプにより駆動されることを特徴とする冷却ポンプ。

- 請求項9ないし12のいずれかに記載の電気浸透流ポンプにより駆動されることを特徴とする薬液供給装置。

- 容器に液体を注入する準備ステップと、

第1の電極と第2の電極とをそれぞれ少なくとも一部が前記液体に浸されるように所定の間隔を空けて配置する配置ステップと、

前記第1の電極と第2の電極との間に非対称交流を印加し、前記液体中に実質的に前記第1の電極から第2の電極へ向かう電界、または実質的に前記第2の電極から第1の電極へ向かう電界のいずれか一方の電界を発生させる電界発生ステップとを含む

ことを特徴とする電界発生方法。 - 請求項16に記載の電界発生方法であって、

前記第1の電極と第2の電極はいずれも液体と直接接触するように配置され、

前記非対称交流は、前記第1の電極と第2の電極との間の電圧V(t)(tは時間)を交流の1周期に渡って積分した次式の値

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないこと

を特徴とする電界発生方法。 - 請求項16に記載の電界発生方法であって、

前記第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われて前記液体と直接接触しないことを特徴とする電界発生方法。 - 請求項16に記載の電界発生方法であって、

前記非対称交流は、高電位持続時間と低電位持続時間が異なる矩形波である

ことを特徴とする電界発生方法。 - 請求項16に記載の電界発生方法であって、

前記非対称交流は、立ち上り時間と立ち下り時間が異なる三角波またはのこぎり波であることを特徴とする電界発生方法。 - 物体が浮遊する液体を容器に注入する準備ステップと、

第1の電極と第2の電極とを、それぞれ少なくとも一部が前記液体に浸されるように所定の間隔を空けて配置する配置ステップと、

前記第1の電極と第2の電極との間に非対称交流を印加し、前記液体中に浮遊する物体に対し、前記第1の電極から第2の電極への移動、または前記第2の電極から第1の電極への移動のうちいずれか一方の移動をさせる移動ステップを含む

ことを特徴とする浮遊体移動方法。 - 請求項21に記載の浮遊体移動方法であって、

前記第1の電極と第2の電極はいずれも液体と直接接触するように配置され、

前記非対称交流は、前記第1の電極と第2の電極との間の電圧V(t)(tは時間)を交流の1周期に渡って積分した次式の値

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないこと

を特徴とする浮遊体移動方法。 - 請求項21に記載の浮遊体移動方法であって、

前記第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われて液体と直接接触しないことを特徴とする浮遊体移動方法。 - 電気泳動によって移動させる試料を含む液体を、泳動槽に注入する準備ステップと、

第1の電極と第2の電極とを、それぞれ少なくとも一部が前記液体に浸されるように所定の間隔を空けて配置させる配置ステップと、

前記第1の電極と第2の電極との間に非対称交流を印加して、前記試料を液体中の第1の電極と第2の電極との間を泳動させる泳動ステップとを含み、

前記第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われて前記液体と直接接触しないことを特徴とする電気泳動方法。 - 電気浸透流ポンプの流路内の上流部と下流部に、第1の電極と第2の電極とをそれぞれ離間して配置し、

前記第1の電極と第2の電極との間に非対称交流を印加し、

前記流路内に流入された液体を、前記流路内の上流部にある第1の電極から下流部にある第2の電極の方向へ輸送することを特徴とした電気浸透流ポンプの動作方法。 - 請求項25に記載の電気浸透流ポンプの動作方法であって、

前記第1の電極と第2の電極はいずれも液体と直接接触するように配置され、

前記非対称交流は、前記第1の電極と第2の電極との間の電圧V(t)(tは時間)を交流の1周期に渡って積分した次式の値

Veff=∫V(t)dt

が実質的に0となり、実質的な直流成分を持たないこと

を特徴とする電気浸透流ポンプの動作方法。 - 請求項25に記載の電気浸透流ポンプの動作方法であって、

前記第1の電極と第2の電極の少なくとも一方が絶縁膜で覆われて液体と直接接触しないことを特徴とする電気浸透流ポンプの動作方法。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2011054362A JP2012189498A (ja) | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 電界発生装置および電界発生方法 |

| CN201280012771.1A CN103443618B (zh) | 2011-03-11 | 2012-02-09 | 电场产生装置及电场产生方法 |

| PCT/JP2012/052989 WO2012124415A1 (ja) | 2011-03-11 | 2012-02-09 | 電界発生装置および電界発生方法 |

| TW101107025A TW201243321A (en) | 2011-03-11 | 2012-03-02 | Electric field generator and electric field generation method |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2011054362A JP2012189498A (ja) | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 電界発生装置および電界発生方法 |

Related Child Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013254084A Division JP2014055979A (ja) | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 電界発生装置および電界発生方法 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2012189498A true JP2012189498A (ja) | 2012-10-04 |

Family

ID=46830493

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2011054362A Pending JP2012189498A (ja) | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 電界発生装置および電界発生方法 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2012189498A (ja) |

| CN (1) | CN103443618B (ja) |

| TW (1) | TW201243321A (ja) |

| WO (1) | WO2012124415A1 (ja) |

Cited By (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN103399043A (zh) * | 2013-08-23 | 2013-11-20 | 哈尔滨理工大学 | 基于zeta电位研究无机粒子与LDPE复合材料的介电性能的方法 |

| JP2014055979A (ja) * | 2013-12-09 | 2014-03-27 | Sharp Corp | 電界発生装置および電界発生方法 |

| JPWO2015059766A1 (ja) * | 2013-10-22 | 2017-03-09 | 積水化学工業株式会社 | 電気浸透流ポンプ |

| JPWO2015059767A1 (ja) * | 2013-10-22 | 2017-03-09 | 積水化学工業株式会社 | 電気浸透流ポンプ、その製造方法及びマイクロ流体デバイス |

| KR20230114052A (ko) * | 2022-01-24 | 2023-08-01 | 동아대학교 산학협력단 | Svet 평가를 위한 수직형 모니터링 셀 |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN105189338B (zh) * | 2013-01-15 | 2017-04-26 | 西江大学校产学协力团 | 使用可逆电极反应的电渗透泵以及使用它的流体泵送系统 |

| US9885677B2 (en) * | 2014-05-23 | 2018-02-06 | Intel Corporation | Liquid quality meter apparatus |

| JP5994002B1 (ja) * | 2015-09-03 | 2016-09-21 | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | ケーブル被覆損傷位置検出方法、およびケーブル被覆損傷位置検出装置 |

| KR102006908B1 (ko) * | 2016-06-28 | 2019-08-02 | 이오플로우(주) | 전기 삼투 펌프 및 이를 포함하는 유체 펌핑 시스템 |

Citations (13)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0425771A (ja) * | 1990-05-21 | 1992-01-29 | Nagano Keiki Seisakusho Ltd | 容量検出回路 |

| JP2002511149A (ja) * | 1998-03-20 | 2002-04-09 | サーノッフ コーポレイション | 電極に基づくポンプを作動させるためのバランスド非対称電気パルスパターン |

| JP2002279936A (ja) * | 2001-03-16 | 2002-09-27 | Stanley Electric Co Ltd | キセノン放電蛍光ランプの点灯方法 |

| JP2002539936A (ja) * | 1999-03-30 | 2002-11-26 | アルファ ラヴァル アクチボラゲット | 反作用駆動型遠心ロータ |

| US20030164296A1 (en) * | 2001-12-18 | 2003-09-04 | Squires Todd M. | Microfluidic pumps and mixers driven by induced-charge electro-osmosis |

| JP2004139025A (ja) * | 2002-08-22 | 2004-05-13 | Seiko Epson Corp | 電気泳動装置、電子機器 |

| JP2006284262A (ja) * | 2005-03-31 | 2006-10-19 | Sony Corp | 正弦波電圧を重畳印加する物質間相互作用検出装置及び方法 |

| JP2007504952A (ja) * | 2003-05-13 | 2007-03-08 | オーラ バイオシステムズ インコーポレイテッド | 誘電泳動装置 |

| JP2007513482A (ja) * | 2003-12-01 | 2007-05-24 | ソシエテ ビック | 燃料コンテナを充填する方法および装置 |

| JP2007526823A (ja) * | 2004-02-02 | 2007-09-20 | ザ ユニバーシティ オブ ブリティッシュ コロンビア | 粒子を運動および濃縮させるためのスコダ泳動ならびに方法および装置 |

| JP2009002693A (ja) * | 2007-06-19 | 2009-01-08 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | オイル劣化検出装置 |

| JP2009522554A (ja) * | 2005-12-29 | 2009-06-11 | ライフ テクノロジーズ コーポレーション | ポリアクリルアミドゲル上で分離される生体分子の分解能を改善するための組成物および方法 |

| JP2010265847A (ja) * | 2009-05-15 | 2010-11-25 | Nano Fusion Technologies Inc | 流体充填用カートリッジ及び流体システム |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN2174481Y (zh) * | 1993-11-19 | 1994-08-17 | 沈阳黄金学院贵金属材料厂 | 周期自动换向金电解装置 |

| CN2359299Y (zh) * | 1999-01-26 | 2000-01-19 | 东北大学黄金学院 | 2π周期换向金电解电源 |

| JP5034396B2 (ja) * | 2006-09-14 | 2012-09-26 | カシオ計算機株式会社 | 電気浸透材の支持構造、電気浸透流ポンプ、発電装置及び電子機器 |

| KR101374890B1 (ko) * | 2006-09-29 | 2014-03-13 | 삼성디스플레이 주식회사 | 전기 영동 표시 장치의 구동 방법 |

| JP2011237770A (ja) * | 2010-04-12 | 2011-11-24 | Seiko Epson Corp | 電気泳動表示装置およびその駆動方法、電子機器 |

-

2011

- 2011-03-11 JP JP2011054362A patent/JP2012189498A/ja active Pending

-

2012

- 2012-02-09 WO PCT/JP2012/052989 patent/WO2012124415A1/ja active Application Filing

- 2012-02-09 CN CN201280012771.1A patent/CN103443618B/zh not_active Expired - Fee Related

- 2012-03-02 TW TW101107025A patent/TW201243321A/zh unknown

Patent Citations (13)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0425771A (ja) * | 1990-05-21 | 1992-01-29 | Nagano Keiki Seisakusho Ltd | 容量検出回路 |

| JP2002511149A (ja) * | 1998-03-20 | 2002-04-09 | サーノッフ コーポレイション | 電極に基づくポンプを作動させるためのバランスド非対称電気パルスパターン |

| JP2002539936A (ja) * | 1999-03-30 | 2002-11-26 | アルファ ラヴァル アクチボラゲット | 反作用駆動型遠心ロータ |

| JP2002279936A (ja) * | 2001-03-16 | 2002-09-27 | Stanley Electric Co Ltd | キセノン放電蛍光ランプの点灯方法 |

| US20030164296A1 (en) * | 2001-12-18 | 2003-09-04 | Squires Todd M. | Microfluidic pumps and mixers driven by induced-charge electro-osmosis |

| JP2004139025A (ja) * | 2002-08-22 | 2004-05-13 | Seiko Epson Corp | 電気泳動装置、電子機器 |

| JP2007504952A (ja) * | 2003-05-13 | 2007-03-08 | オーラ バイオシステムズ インコーポレイテッド | 誘電泳動装置 |

| JP2007513482A (ja) * | 2003-12-01 | 2007-05-24 | ソシエテ ビック | 燃料コンテナを充填する方法および装置 |

| JP2007526823A (ja) * | 2004-02-02 | 2007-09-20 | ザ ユニバーシティ オブ ブリティッシュ コロンビア | 粒子を運動および濃縮させるためのスコダ泳動ならびに方法および装置 |

| JP2006284262A (ja) * | 2005-03-31 | 2006-10-19 | Sony Corp | 正弦波電圧を重畳印加する物質間相互作用検出装置及び方法 |

| JP2009522554A (ja) * | 2005-12-29 | 2009-06-11 | ライフ テクノロジーズ コーポレーション | ポリアクリルアミドゲル上で分離される生体分子の分解能を改善するための組成物および方法 |

| JP2009002693A (ja) * | 2007-06-19 | 2009-01-08 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | オイル劣化検出装置 |

| JP2010265847A (ja) * | 2009-05-15 | 2010-11-25 | Nano Fusion Technologies Inc | 流体充填用カートリッジ及び流体システム |

Cited By (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN103399043A (zh) * | 2013-08-23 | 2013-11-20 | 哈尔滨理工大学 | 基于zeta电位研究无机粒子与LDPE复合材料的介电性能的方法 |

| JPWO2015059766A1 (ja) * | 2013-10-22 | 2017-03-09 | 積水化学工業株式会社 | 電気浸透流ポンプ |

| JPWO2015059767A1 (ja) * | 2013-10-22 | 2017-03-09 | 積水化学工業株式会社 | 電気浸透流ポンプ、その製造方法及びマイクロ流体デバイス |

| JP2014055979A (ja) * | 2013-12-09 | 2014-03-27 | Sharp Corp | 電界発生装置および電界発生方法 |

| KR20230114052A (ko) * | 2022-01-24 | 2023-08-01 | 동아대학교 산학협력단 | Svet 평가를 위한 수직형 모니터링 셀 |

| KR102711447B1 (ko) | 2022-01-24 | 2024-09-26 | 동아대학교 산학협력단 | Svet 평가를 위한 수직형 모니터링 셀 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2012124415A1 (ja) | 2012-09-20 |

| CN103443618A (zh) | 2013-12-11 |

| TW201243321A (en) | 2012-11-01 |

| CN103443618B (zh) | 2015-12-23 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| WO2012124415A1 (ja) | 電界発生装置および電界発生方法 | |

| Choi et al. | Spontaneous electrical charging of droplets by conventional pipetting | |

| Boymelgreen et al. | Propulsion of active colloids by self-induced field gradients | |

| Huang et al. | Aqueous electrolytes near hydrophobic surfaces: Dynamic effects of ion specificity and hydrodynamic slip | |

| McHale et al. | Levitation-free vibrated droplets: resonant oscillations of liquid marbles | |

| Bazant et al. | Induced-charge electrokinetic phenomena | |

| Ajdari | Pumping liquids using asymmetric electrode arrays | |

| Sounart et al. | Frequency-dependent electrostatic actuation in microfluidic MEMS | |

| Jung et al. | Electrical charging of a conducting water droplet in a dielectric fluid on the electrode surface | |

| Tay et al. | Electrical and thermal characterization of a dielectrophoretic chip with 3D electrodes for cells manipulation | |

| Drews et al. | Contact charge electrophoresis: Experiment and theory | |

| Wirth et al. | Single and pairwise motion of particles near an ideally polarizable electrode | |

| Boymelgreen et al. | Observing electrokinetic Janus particle–channel wall interaction using microparticle image velocimetry | |

| Xue et al. | Pumping of Ionic Liquids by Liquid Metal‐Enabled Electrocapillary Flow under DC‐Biased AC Forcing | |

| Canpolat et al. | Micro-PIV measurements of induced-charge electro-osmosis around a metal rod | |

| CN103816805A (zh) | 电渗微泵装置 | |

| Sahore et al. | Flat flow profiles achieved with microfluidics generated by redox-magnetohydrodynamics | |

| An et al. | Solution pH change in non-uniform alternating current electric fields at frequencies above the electrode charging frequency | |

| Eden et al. | Modeling faradaic reactions and electrokinetic phenomena at a nanochannel-confined bipolar electrode | |

| Kim et al. | Effects of zeta potential and electrolyte on particle interactions on an electrode under ac polarization | |

| Choi et al. | A zeta (ζ)-pipet tip to reduce the spontaneously induced electrical charge of a dispensed aqueous droplet | |

| Uehara et al. | Electrokinetic flow dynamics of weakly aggregated λDNA confined in nanochannels | |

| JP2014055979A (ja) | 電界発生装置および電界発生方法 | |

| Schwierz et al. | Hydrogen and electric power generation from liquid microjets: Design principles for optimizing conversion efficiency | |

| Kim et al. | Movement of colloidal particles in two-dimensional electric fields |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20121225 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130225 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130319 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130509 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20131105 |