JP2008085587A - 放射器およびそれを備えるアンテナ装置 - Google Patents

放射器およびそれを備えるアンテナ装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2008085587A JP2008085587A JP2006262633A JP2006262633A JP2008085587A JP 2008085587 A JP2008085587 A JP 2008085587A JP 2006262633 A JP2006262633 A JP 2006262633A JP 2006262633 A JP2006262633 A JP 2006262633A JP 2008085587 A JP2008085587 A JP 2008085587A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- radiator

- parasitic element

- radiating

- width

- radiating portion

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 claims abstract description 121

- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 58

- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 25

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 abstract description 7

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 25

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 21

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 21

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 8

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 2

- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1

- 125000002743 phosphorus functional group Chemical group 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

【解決手段】放射器1は、ループ状に形成され、2つの給電点FD1,FD2を有する放射部2と、2つの給電点FD1,FD2を含む放射部2の一部に沿って放射部2の外側に形成される無給電素子4とを備える。給電点FD1,FD2を含む放射部2の一部に沿って無給電素子4が配置されるので、無給電素子4は放射部2から比較的大きなエネルギーを受けることにより共振を起こしやすくなる。放射部2は放射器1の使用周波数帯の中心周波数よりも高い周波数で共振するようにその周囲長が設定される。一方、無給電素子4は放射器1の使用周波数帯の中心周波数よりも低い周波数で共振するようにその長さが設定される。これにより放射器1の帯域を広げることが可能になる。

【選択図】図1

Description

また本発明によれば、構造が簡単ながら高性能を得ることが可能なアンテナ装置を実現できる。

図1は、実施の形態1の放射器の構成を示す図である。

実施の形態1では無給電素子4が放射部2に近接して配置される。放射部2の給電点FD1,FD2に給電すると放射部2は励振する。さらに、放射部2と無給電素子4との間でのエネルギーの授受により放射部2と無給電素子4とを共振させることができる。

図2は、図1に示す放射部2の大きさを変化させた例を示す図である。

図5は、実施の形態1の放射器の第1の比較例を示す図である。

図6および図2を参照して、放射部2Cは正方形の1辺の長さLが約170mmであるときの放射部2Aに相当する放射器である。

図9は、実施の形態1の放射器の第1の変形例を示す図である。

図10を参照して、点線k21、破線k22、実線k23、1点鎖線k24、および、2点鎖線k25は、それぞれ、図9に示す間隔a1(および間隔a2)が約3mm、約6mm、約9mm、約12mm、約15mmの場合における放射器1Aの利得の周波数特性を示す。図10において特に注目すべき点は、間隔a1(および間隔a2)が約3mmの場合には、周波数が約530MHzよりも低くなると利得が大きく低下する点である。

図11を参照して、点線k26、破線k27、実線k28、1点鎖線k29、および、2点鎖線k30は、それぞれ、図9に示す間隔a1(および間隔a2)が約3mm、約6mm、約9mm、約12mm、約15mmの場合における、放射器1AのVSWRの周波数特性を示す。図11において間隔a1(および間隔a2)が約3mmの場合には、周波数が約530MHzよりも低くなるにつれてVSWRが大幅に悪くなる。一方、間隔a1(および間隔a2)が約6mm〜約15mmの範囲にある場合には、a1に応じてVSWRに違いが生じるものの、その違いは実用面において特に問題が生じない程度である。

図12は、実施の形態1の放射器の第2の変形例を示す図である。

図13を参照して、点線k31、破線k32、実線k33、1点鎖線k34、および、2点鎖線k35は、それぞれ、図12に示す線幅b1(および線幅b2)が約3mm、約6mm、約9mm、約12mm、約15mmの場合における、放射器1Bの利得の周波数特性を示す。この範囲内で線幅b1(および線幅b2)を設定しても利得の周波数特性には大きな違いが生じていない。

図14を参照して、点線k36、破線k37、実線k38、1点鎖線k39、および、2点鎖線k40は、それぞれ、図12に示す線幅b1(および線幅b2)が約3mm、約6mm、約9mm、約12mm、約15mmの場合における、放射器1BのVSWRの周波数特性を示す。線幅b1(および線幅b2)が約12mmの場合には、周波数が約530MHzよりも低くなるにつれてVSWRが低下する。ただしこの点を除き、上記範囲内で線幅b1(および線幅b2)を設定してもVSWRの周波数特性には大きな違いは生じていない。

図15は、実施の形態2の放射器の構成を示す図である。

図16を参照して、破線k41は、実施の形態1の放射器(図16では「140×140 下半分」と示す)の利得の周波数特性を示し、実線k42は、実施の形態2の放射器(図16では「140×140 上下2箇所配置」と示す)の利得の周波数特性を示す。特に、放射器の使用周波数帯のうち低周波数帯(たとえば470MHz〜650MHz)の範囲における利得は、実施の形態2の放射器のほうが実施の形態1の放射器よりも高くなる。

図17を参照して、破線k43は、実施の形態1の放射器(図17では「140×140 下半分」と示す)のVSWRの周波数特性を示し、実線k44は、実施の形態2の放射器(図17では「140×140 上下2箇所配置」と示す)のVSWRの周波数特性を示す。実施の形態2の放射器のほうが実施の形態1の放射器よりもVSWRが全体的に低くなる。

図18は、実施の形態2の放射器の第1の変形例を示す図である。

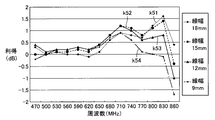

図19を参照して、点線k51、破線k52、実線k53、1点鎖線k54は、それぞれ、図18に示す線幅W1(および線幅W2)が約18mm、約15mm、約12mm、約9mmの場合における、放射器11Aの利得の周波数特性を示す。線幅W1(および線幅W2)をこの範囲内に設定した場合、たとえば約710MHz〜約800MHzの周波数範囲において線幅が細くなるに連れて利得が低下する傾向が見られる。ただし、上記の周波数範囲における利得の差は実用面において大きな影響が生じない程度の差である。

図20を参照して、点線k55、破線k56、実線k57、1点鎖線k58は、それぞれ、図18に示す線幅W1(および線幅W2)が約18mm、約15mm、約12mm、約9mmの場合における、放射器11AのVSWRの周波数特性を示す。たとえば線幅W1が約9mmの場合、周波数が高くなるに連れてVSWRが増加する傾向が見られる。ただし、線幅W1(および線幅W2)が上記の範囲では放射器の使用周波数帯においてVSWRはほぼ2.0以下に保たれている。VSWRがほぼ2.0以下であれば実用上問題のないレベルである。

図21は、実施の形態2の放射器の第2の変形例を示す図である。

図22を参照して、破線k61、実線k62、1点鎖線k63は、それぞれ、図21に示す線幅W1が約12mm、約6mm、約3mmの場合における、放射器11Bの利得の周波数特性を示す。この範囲内では放射器11Bの利得に差が生じているものの、その差はわずかであるといえる。

図23を参照して、破線k64、実線k65、1点鎖線k66は、それぞれ、図21に示す線幅W1が約12mm、約6mm、約3mmの場合における、放射器11BのVSWRの周波数特性を示す。この範囲内では放射器11BのVSWRに差が生じているもののその差はわずかであるといえる。

図24は、本実施の形態の放射器を備えるアンテナ装置の構成例を示す図である。

Claims (10)

- 所定の平面上にループ状に形成され、周囲長が所定の周波数帯域の中心波長よりも短い長さに設定され、第1および第2の給電点を有する放射部と、

前記所定の平面上に、前記第1および第2の給電点を含む前記放射部の一部に沿って前記放射部の外側に形成され、一方端から他方端までの長さが前記中心波長の半分よりも長くなるように設定される第1の無給電素子とを備える、放射器。 - 前記中心波長をλとすると、前記第1の無給電素子と前記放射部との間隔は、0.01λ以上、かつ、0.03λ以下の範囲に含まれる所定の値である、請求項1に記載の放射器。

- 前記第1の無給電素子の前記一方端における前記放射器と前記第1の無給電素子との間隔を第1の長さとし、前記第1の給電点の位置における前記放射器と前記第1の無給電素子との間隔を第2の長さとすると、前記第1の長さは前記第2の長さよりも小さい、請求項1に記載の放射器。

- 前記中心波長をλとすると、前記第1および第2の長さは、0.005λ以上、かつ、0.03λ以下の範囲から選択される、請求項3に記載の放射器。

- 前記中心波長をλとすると、前記第1の無給電素子の幅は、0.005λ以上、かつ、0.03λ以下の値である、請求項1に記載の放射器。

- 前記中心波長をλとすると、前記放射部の幅は、0.005λ以上、かつ、0.03λ以下の値である、請求項1に記載の放射器。

- 前記放射部は、

前記第1の給電点を含み、第1の方向に沿って延在する第1の導体と、

前記第1の導体に接続され、前記第1の方向に直交する第2の方向に沿って延在する第2の導体とを含み、

前記第2の導体の幅は、前記第1の導体の幅よりも小さい、請求項1に記載の放射器。 - 前記中心波長をλとすると、前記第1の導体の幅および前記第2の導体の幅は、0.005λ以上、かつ、0.03λ以下の範囲から選択される、請求項7に記載の放射器。

- 前記放射部の外側に前記放射部に沿って形成され、かつ、前記第1の無給電素子と合わせて前記放射部を囲む第2の無給電素子をさらに備える、請求項1に記載の放射器。

- 請求項1から9のいずれか1項に記載の放射器と、

導波器および反射器の少なくとも一方とを備える、アンテナ装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2006262633A JP2008085587A (ja) | 2006-09-27 | 2006-09-27 | 放射器およびそれを備えるアンテナ装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2006262633A JP2008085587A (ja) | 2006-09-27 | 2006-09-27 | 放射器およびそれを備えるアンテナ装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2008085587A true JP2008085587A (ja) | 2008-04-10 |

| JP2008085587A5 JP2008085587A5 (ja) | 2009-11-05 |

Family

ID=39355996

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2006262633A Pending JP2008085587A (ja) | 2006-09-27 | 2006-09-27 | 放射器およびそれを備えるアンテナ装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2008085587A (ja) |

Cited By (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2008252264A (ja) * | 2007-03-29 | 2008-10-16 | Dx Antenna Co Ltd | アンテナ |

| JP2010062734A (ja) * | 2008-09-02 | 2010-03-18 | Toshiba Corp | 無線装置、アンテナ装置及び無線システム |

| JP2010081571A (ja) * | 2008-08-29 | 2010-04-08 | Hoko Denshi Kk | ループアンテナ |

| KR101031317B1 (ko) | 2010-04-07 | 2011-04-29 | 박상인 | 루프안테나가 내장된 혼 안테나 |

| JP2011147045A (ja) * | 2010-01-18 | 2011-07-28 | Seiko Epson Corp | 通信制御装置およびプログラム並びに通信制御方法 |

| JP2012039599A (ja) * | 2010-07-13 | 2012-02-23 | Canon Inc | ループアンテナ |

| JP2015115642A (ja) * | 2013-12-09 | 2015-06-22 | 富士通テン株式会社 | 車両用アンテナ |

| JP2015167292A (ja) * | 2014-03-03 | 2015-09-24 | 株式会社フジクラ | ループアンテナ |

Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH08307130A (ja) * | 1995-05-10 | 1996-11-22 | Casio Comput Co Ltd | 携帯無線機器用アンテナおよび携帯無線機器 |

| JP2004048233A (ja) * | 2002-07-10 | 2004-02-12 | Sanyo Electric Co Ltd | アンテナ装置およびアンテナ素子の形成方法 |

| JP2005102183A (ja) * | 2003-08-29 | 2005-04-14 | Fujitsu Ten Ltd | 薄型アンテナ、アンテナ装置、及び受信装置 |

| JP2005203877A (ja) * | 2004-01-13 | 2005-07-28 | Toshiba Corp | 無線通信端末 |

| JP2006050439A (ja) * | 2004-08-06 | 2006-02-16 | Antenna Giken Kk | 地上デジタル放送用リングループアンテナ装置 |

| JP2007067884A (ja) * | 2005-08-31 | 2007-03-15 | Yokowo Co Ltd | アンテナ |

-

2006

- 2006-09-27 JP JP2006262633A patent/JP2008085587A/ja active Pending

Patent Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH08307130A (ja) * | 1995-05-10 | 1996-11-22 | Casio Comput Co Ltd | 携帯無線機器用アンテナおよび携帯無線機器 |

| JP2004048233A (ja) * | 2002-07-10 | 2004-02-12 | Sanyo Electric Co Ltd | アンテナ装置およびアンテナ素子の形成方法 |

| JP2005102183A (ja) * | 2003-08-29 | 2005-04-14 | Fujitsu Ten Ltd | 薄型アンテナ、アンテナ装置、及び受信装置 |

| JP2005203877A (ja) * | 2004-01-13 | 2005-07-28 | Toshiba Corp | 無線通信端末 |

| JP2006050439A (ja) * | 2004-08-06 | 2006-02-16 | Antenna Giken Kk | 地上デジタル放送用リングループアンテナ装置 |

| JP2007067884A (ja) * | 2005-08-31 | 2007-03-15 | Yokowo Co Ltd | アンテナ |

Cited By (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2008252264A (ja) * | 2007-03-29 | 2008-10-16 | Dx Antenna Co Ltd | アンテナ |

| JP2010081571A (ja) * | 2008-08-29 | 2010-04-08 | Hoko Denshi Kk | ループアンテナ |

| JP2010062734A (ja) * | 2008-09-02 | 2010-03-18 | Toshiba Corp | 無線装置、アンテナ装置及び無線システム |

| JP2011147045A (ja) * | 2010-01-18 | 2011-07-28 | Seiko Epson Corp | 通信制御装置およびプログラム並びに通信制御方法 |

| KR101031317B1 (ko) | 2010-04-07 | 2011-04-29 | 박상인 | 루프안테나가 내장된 혼 안테나 |

| JP2012039599A (ja) * | 2010-07-13 | 2012-02-23 | Canon Inc | ループアンテナ |

| JP2015115642A (ja) * | 2013-12-09 | 2015-06-22 | 富士通テン株式会社 | 車両用アンテナ |

| JP2015167292A (ja) * | 2014-03-03 | 2015-09-24 | 株式会社フジクラ | ループアンテナ |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP2008085587A (ja) | 放射器およびそれを備えるアンテナ装置 | |

| US20210135375A1 (en) | Antenna array | |

| US7830329B2 (en) | Composite antenna and portable terminal using same | |

| JP6421769B2 (ja) | アンテナ装置 | |

| US10573967B2 (en) | Antenna structure | |

| US10218415B2 (en) | Antenna system and wireless access point | |

| US11011849B2 (en) | Antenna structure | |

| US10950943B2 (en) | Antenna structure | |

| TWI566474B (zh) | 多頻天線 | |

| US11011833B2 (en) | Antenna structure and electronic device | |

| JP2010124194A (ja) | アンテナ装置 | |

| US8760357B2 (en) | Wideband single resonance antenna | |

| JP2011077827A (ja) | アンテナ装置 | |

| US11139556B2 (en) | Antenna structure | |

| JP4795898B2 (ja) | 水平偏波無指向性アンテナ | |

| EP1947737A1 (en) | Omni-directional high gain dipole antenna | |

| JP5520753B2 (ja) | 双極アンテナ | |

| JP3323442B2 (ja) | アンテナ | |

| JP4744371B2 (ja) | アンテナ装置 | |

| JP2005117493A (ja) | 周波数共用無指向性アンテナおよびアレイアンテナ | |

| US7701402B2 (en) | Antenna having wide impedance bandwidths both at low and high frequencies | |

| JP2002198731A (ja) | 周波数共用無指向性アンテナおよびアレイアンテナ | |

| US10819025B2 (en) | Antenna structure | |

| JP2008054207A (ja) | 放射器およびアンテナ装置 | |

| JP2007243661A (ja) | アンテナ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Effective date: 20090915 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Effective date: 20090915 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Effective date: 20110121 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Effective date: 20110201 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 |

|

| A521 | Written amendment |

Effective date: 20110401 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20110705 |