CN1365153A - 发光二极管 - Google Patents

发光二极管 Download PDFInfo

- Publication number

- CN1365153A CN1365153A CN01101619A CN01101619A CN1365153A CN 1365153 A CN1365153 A CN 1365153A CN 01101619 A CN01101619 A CN 01101619A CN 01101619 A CN01101619 A CN 01101619A CN 1365153 A CN1365153 A CN 1365153A

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- layer

- light

- emitting diode

- ohmic contact

- limitation

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 30

- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims description 43

- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 41

- JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N AsGa Chemical compound [As]#[Ga] JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 18

- 229910001218 Gallium arsenide Inorganic materials 0.000 claims description 18

- HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N gallium phosphide Chemical compound [Ga]#P HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9

- 229910005540 GaP Inorganic materials 0.000 claims description 7

- FTWRSWRBSVXQPI-UHFFFAOYSA-N alumanylidynearsane;gallanylidynearsane Chemical compound [As]#[Al].[As]#[Ga] FTWRSWRBSVXQPI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4

- 229910003437 indium oxide Inorganic materials 0.000 claims description 4

- PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N indium(iii) oxide Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[In+3].[In+3] PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4

- MRNHPUHPBOKKQT-UHFFFAOYSA-N indium;tin;hydrate Chemical compound O.[In].[Sn] MRNHPUHPBOKKQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4

- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4

- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 claims description 4

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 2

- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 abstract description 7

- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 12

- 230000008033 biological extinction Effects 0.000 description 7

- GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N Gallium Chemical compound [Ga] GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5

- 229910052733 gallium Inorganic materials 0.000 description 5

- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 5

- 238000005229 chemical vapour deposition Methods 0.000 description 4

- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 4

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4

- 229920002120 photoresistant polymer Polymers 0.000 description 4

- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 4

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 3

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3

- 230000008859 change Effects 0.000 description 3

- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3

- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 3

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2

- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2

- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2

- 238000005530 etching Methods 0.000 description 2

- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2

- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2

- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 2

- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 2

- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2

- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 2

- GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N Indium phosphide Chemical compound [In]#P GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- CTNCAPKYOBYQCX-UHFFFAOYSA-N [P].[As] Chemical compound [P].[As] CTNCAPKYOBYQCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1

- 238000005094 computer simulation Methods 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1

- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1

- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1

- 230000006870 function Effects 0.000 description 1

- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 1

- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium atom Chemical compound [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052738 indium Inorganic materials 0.000 description 1

- APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N indium atom Chemical compound [In] APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 description 1

- 238000000034 method Methods 0.000 description 1

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1

- 238000010606 normalization Methods 0.000 description 1

- 238000000059 patterning Methods 0.000 description 1

- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1

- 230000006798 recombination Effects 0.000 description 1

- 238000005215 recombination Methods 0.000 description 1

- 239000002210 silicon-based material Substances 0.000 description 1

- 238000004528 spin coating Methods 0.000 description 1

- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Led Devices (AREA)

Abstract

一种发光二极管的结构主要包括一基板,基板的一面上具有一布拉格反射镜层、一n型掺杂局限层、一活性层、一p型掺杂局限层、一电流分散层、一网状结构的欧姆接触层、一透光导电氧化物层与一正面电极,而基板的另一面上则具有一背面电极。藉由网状结构将欧姆接触层吸收光的面积减低,以有效避免活性层所发出的光被欧姆接触层大量的吸收,进而使发光二极管具有高亮度。

Description

本发明涉及一种发光二极管,特别是涉及一种具有网状欧姆接触层的高亮度发光二极管。

现今的发光二极管制作渐趋成熟,故可以做成具有高可靠性的大型显示屏。由于大型的显示屏所采用的发光二极管必须具备高亮度的特性,以使其大型的显示屏不仅是大而清晰,更能够在远距离观看其显示的内容。因此发光二极管的发展始终朝着高亮度、低耗电率的方向前进。

发光二极管的主要材质磷化铝镓铟(AlGaInP)为一直接能隙材料,在与砷化镓(GaAs)晶格匹配的条件下,适当调整铝与镓的比例可调变发光的波长介于550nm-680nm之间,约为绿光至红光的波长范围。由于增加铝的含量可以增大材料的能隙,故一般会以铝含量高的磷化铝镓铟作为局限层(Confining Layer)夹住中心的载子发光层或称活性层(Active Layer),以提高载子的注入效率,进而形成高发光效率的双异质结构(Double Hetero-structure)发光二极管。其中,由于局限层的能隙较所发出的光子的能量大,故局限层并不会吸收由活性层所发出的光。

首先请先参照图1,一般磷化铝镓铟发光二极管是以有机金属化学气相沉积(Metal Organic Chemical Vapor Deposition,MOCVD)的方式于n型砷化镓基板100上依序成长一n型磷化铝镓铟局限层102、一磷化铝镓铟活性层104、一p型磷化铝镓铟局限层106,最后再蒸镀上一正面电极108及背面电极110即完成一发光二极管元件的制作。而为了提高正面整体的发光强度,通常会再加上布拉格反射镜层112(Distributed Bragg Reflector)于n型磷化铝镓铟局限层102的下方,如此便可以将射往n型砷化镓基板100的光子反射回正面输出。由于p型磷化铝镓铟材料在磊晶上有移动率过低及掺杂高浓度不易的问题,会使得其电阻系数偏高(约0.5Ω-cm)以致于横向电流无法有效地分散到整个晶粒上,由于载子大部分仅注入于正面电极108的正下方,故其他位置的活性层104便无法获得足够载子进行复合发光。再者,此种电流拥挤现象(Current Crowding)也会造成大部分产生的光被不透光的正面电极108挡住而反射回半导体本体(Bulk)或被吸光的基板100所吸收,造成元件的发光效率大幅降低。

接着请参照图2,为了解决上述的缺点而在图1结构中的p型磷化铝镓铟局限层106及正面电极108之间加入一电流分散层114(Current-Spreading Layer),此电流分散层114除了对活性层104所发出的光具极佳的穿透性外,更重要的是它比磷化铝镓铟可掺杂较高的浓度且具较高的移动率,故电流分散层114具有较低的电阻系数,可使整个晶粒获得较均匀的电流,目前电流分散层114采用的材料以砷化铝镓(AlGaAs)及磷化镓(GaP)为主。然而上述所提到的电流分散层114一般都需要数十微米厚才能达到足够大的电流分散能力,但赖以成长电流分散层114的有机金属化学气相沉积(MOCVD)其成长速率相当的缓慢,使得元件的制造成本提高及制造时间增长。

接着请参照图3,为了解决电流分散层114成长速率太慢的问题,因此以一透光导电氧化物层116作为发光二极管的电流分散层,此导电氧化物不但具有良好的光穿透性,且具有极低的电阻系数(约3×10-4Ω-cm),故可有效的将电流分散于整个晶粒,进而提高发光二极管的发光效率,一般当作此透光导电层的适当材料有氧化铟、氧化锡及氧化铟锡。为了使此透光导电氧化物与半导体间形成良好的欧姆接触并增加此透光导电氧化物于半导体上的附着力,通常会在形成此透光导电氧化物之前,先成长一层高掺杂的P型欧姆接触层118。其中,欧姆接触层118厚度一般需大于500A,且浓度需大于1018cm-3,而欧姆接触层118的材料有砷化镓、磷化镓,或是磷砷化镓(GaAsP)等晶格常数相差不大且具有窄能隙的材料。而在形成导电氧化层作为电流分散层116前,成长p型欧姆接触层118的确有其必要性,但由于欧姆接触层118的能隙较活性层104者小,会对二极管发光的光进行再吸收而使得整体亮度大大降低。

接着请参照图4,其绘示为不同材料在不同波长时的光吸收系数分布图。由图4中可以得知不同化合物如砷化磷镓铟(GaInAsP)、砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)、锗(Ge)、磷化镓(GaP)、硅(Si)等材质在绝对温度300K时的光吸收系数α对应于光波长λ的分布图。

因此,本发明的目的在提出一种发光二极管,藉由网状结构的欧姆接触层以减小光被吸收的损失,进而提高发光二极管的发光效率。

为达到本发明的上述目的,提出一种发光二极管,主要包括一基板,基板的一面上具有一布拉格反射镜层、一n型掺杂局限层、一活性层、一p型掺杂局限层、一电流分散层、一网状结构的欧姆接触层、一透光导电氧化物层与一正面电极,而基板的另一面上则具有一背面电极。由于欧姆接触层材质的能隙较小,故会将活性层所发出的光吸收,因此藉由网状结构将欧姆接触层吸收光的面积减低,以有效避免活性层所发出的光被欧姆接触层大量的吸收,进而使发光二极管具有高亮度。

为使本发明的上述目的、特征、和优点能更明显易懂,下文特举一优选实施例,并配合附图作详细说明。附图中:

图1至图3分别绘示现有技术中不同发光二极管的结构示意图;

图4绘示不同材料在不同波长时的光吸收系数分布图;

图5绘示依照本发明一优选实施例中发光二极管的结构示意图;

图6绘示用以形成网状结构的欧姆接触层216的光掩模图形;

图7绘示图6中光掩模的放大示意图;

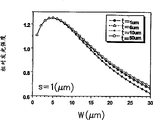

图8A绘示固定电流分散层厚度为6μm时,对不同的砷化镓线宽时所得到的相对发光强度对孔径大小w的关系图;

图8B绘示固定砷化镓线宽为1μm时,针对不同电流分散层厚度所得到相对发光强度对孔径大小w的关系图;以及

图9绘示本发明的二极管在每一单位方格内的电流分布模拟结果。

附图的标示说明:

100:基板

102、106:局限层

104:活性层

108:正面电极

110:背面电极

112:布拉格反射镜层

114:电流分散层

116:透光导电氧化物层

118:欧姆接触层

200:基板

202、206:局限层

204:活性层

208:电流分散层

210:正面电极

212:背面电极

214:布拉格反射镜层

216:欧姆接触层

218:透光导电氧化物层

600:光掩模

602:方形实心部分

604:斜线部分

优选实施例

由于现有图1中的结构会有电流拥挤的现象存在,如此也会造成大部分产生的光被不透光的正面电极108挡住而反射回半导体本体(Bulk)或被吸光的基板100所吸收,造成元件的发光效率大幅降低。而图2中加入电流分散层114以改善电流拥挤的现象,但是电流分散层114的厚度必须约为数十微米才能达到足够大的电流分散能力,但赖以成长电流分散层114的有机金属化学气相沉积(MOCVD)其成长速率相当的缓慢,使得元件的制造成本提高及制造时间增长。故于图3中形成透光导电氧化物层116作为电流分散层,并在形成透光导电氧化物层116之前成长p型欧姆接触层118,以增加透光导电氧化物层116于半导体上的附着力。但由于欧姆接触层118的能隙较活性层104者小,会对二极管发出的光进行再吸收而使得发光二极管整体亮度大大降低。因此本发明藉由一网状结构的欧姆接触层取代现有的欧姆接触层118以减小光被吸收的损失,进而提高发光二极管的发光效率。

首先请参照图5,其绘示依照本发明一优选实施例中发光二极管的结构示意图。首先提供一基板200。基板200的材质例如为n型砷化镓基板。于基板200的一面上形成一布拉格反射镜层214,以将射往基板200方向的光子反射回正面输出。接着形成局限层202、活性层204及局限层206,其中,局限层202的材质例如为n型掺杂的磷化铝镓铟,活性层204的材质例如为未掺杂的磷化铝镓铟,而局限层206的材质例如为p型掺杂的磷化铝镓铟。上述的局限层202与局限层206用以夹住活性层204以增进载子的注入效率。接着在局限层206上形成电流分散层208。

请同时参照图5与图6,于电流分散层208上形成一具有网状结构的欧接触层216,此网状结构的欧姆接触层216的形成方式例如先于电流分散层208上形成一层欧姆接触层(未绘示),欧姆接触层的材质例如为高掺杂p型的砷化镓、磷化镓或磷砷化镓等晶格的常数相差不大且窄能隙的材质。接着旋涂上一层光致抗蚀剂(未绘示)。再以图6中的光掩模(Mask)600进行曝光的步骤,之后再以显影剂将曝光的光致抗蚀剂溶解,最后以此图案化(Pattern)后的光致抗蚀剂为掩模,将未受光致抗蚀剂覆盖的欧姆接触层蚀刻至暴露出电流分散层208为止,如此即可形成一具有网状结构的欧姆接触层216。上述图6中绘示为用以形成网状结构的欧姆接触层216的光掩模图形,其中方形实心的部分602表示欲蚀刻的区域,而斜线部分604则为经蚀刻后所留下的网状欧姆接触层216位置。

以图6中的光掩模600形成具有网状结构的欧姆接触层216之后,形成一透光导电氧化物层218覆盖于电流分散层208与欧姆接触层216之上,透光导电氧化物层218的材质例如为氧化铟、氧化锡或氧化铟锡等具有良好透光性的材质。之后,再形成一正面电极210于透光导电氧化物层上的部分区域,而于基板的另一面上则具有一背面电极212,其中,正面电极210与背面电极212的材质例如为导电性良好的金属。由于欧姆接触层216材质的能隙较小,故会将活性层204所发出的光吸收,因此藉由网状结构将欧姆接触层216吸收光的面积减低,以有效避免活性层204所发出的光被欧姆接触层216大量的吸收,进而使发光二极管具有较高的亮度。

为确保本发明的元件在经减少欧姆接触层面积下还能均匀地分布在整个晶粒,在此特别将现有一维的电流分布关系式推广成二维,并以电脑模拟电流在9mil×9mil的晶粒大小下的分布状态,现有的一维电流阶布关系式如下:

其中,J0为金属下方的电流密度,而J(x)为距金属x处的电流密度,ls为横向分布长度(Spreading Length)。

g:电流分散层电导率(Conductivity)

t:电流分散层的厚度

n:二极管的理想因子

k:波尔兹曼常数(Boltzmann Constant)1.38×10-23J/K

T:绝对温度(°K)

e:单位电荷值(Elementary Charge)1.60218×10-19C

接着请参照图7,其绘示为图6中光掩模的放大示意图。其中,w为欲蚀刻矩形的边长,s为网状层(Meshed Layer)的线宽即所形成网状结构欧姆接触层的线宽,t为电流分散层的厚度,而J(x)为w、s及t的函数,只要w、s及t这三者之一有任何变动,将会影响活性层中任一点的电流密度大小。以上以磷化镓为电流分散层,以砷化镓当网状层模拟本发明结构的电流分散概况及整体发光强度并与现有无挖孔洞欧姆接触层的发光二极管作一比较。

请参照图8A,其绘示为固定电流分散层厚度为6μm时,对不同的砷化镓线宽时所得到相对发光强度对孔径大小w的关系图,此处所谓的相对发光强度是对于传统非网状欧姆接触层者正规化(Normalized)后的值,w=0时的相对强度即表现有无挖孔欧姆接触层者的发光二极管的发光强度,可由外插至Y轴得到对应的值(=1),表示此程式的结果相当合理。对同一种网状层线宽s而言,此图可分两个部分解释:

(1)当挖空的矩形边长w小于5μm时,随着w愈大,所形成欧姆接触层吸光的总区域愈小,发光强度将随之提升。

(2)一旦w大到一定程度时(>5~6μm),因电流分布不均甚至分布区域减小,会使得可发光的区域减小,虽所形成欧姆接触层吸光的总面积随w变大而减小,但整体的发光强度也会下降。若固定同一挖空的矩形边长w时,则当网状层线宽s愈大,吸光面积愈大,整体亮度必定减弱。

图8A中可得知,当s=1μm且w=5μm时,所形成的发光二极管不但具有较均匀的电流分布特性,也能有效地减少欧姆接触层的吸光面积,故整体的发光强度为最大值。

接着请参照图8B,其绘示为针对不同电流分散层厚度所得到相对发光强度对孔径大小w的关系图。由图8B中可得知,若孔径开的不大,则电流分散层厚度t几乎对整体的发光强度影响不大。一旦孔径开得过大(W>13~14μm)时,则电流分散(Current Spreading)的效果会受限,使得发光区域变小,发光强度也随之变小,整体的发光效率便会大大降低。

由上述的讨论可知,本发明所需的电流分散层并不需图2结构中数十μm的电流分散层,甚至不需使用电流分散层也可达到电流分散的目的,且透过网状欧姆接触层也能改善图3中窄能隙吸光的缺点,故此种配合网状欧姆接触层及透光导电氧化物层的架构可大幅提高发光二极管的亮度。

本发明的模拟针对注入50mA至发光二极管中所得到的电流及发光强度比较,希望在均匀的电流分布下能获得比现有采非网状欧姆接触层者还大的发光强度。传统者电流均匀分布的大小为50mA/(9mil)2=95.679A/cm2,而本发明的二极管在每一单位方格内(如图7所绘示)的电流分布模拟结果如图9所示,当t=6μm、s=1μm且w=5μm时具最大值为95.7A/cm2,最小值为95.659A/cm2。可见此结构的电流分布也非常的均匀,其整体的发光强度约为现有者的1.25倍。

综上所述,本发明至少具有下列优点:

1.本发明的发光二极管结构中的电流分散层并不需要数十μm的厚度,甚至可以不需使用电流分散层也可达到电流分散的目的,与现有相较可以节省制程的成本与时间。

2.本发明的发光二极管结构中,透过网状结构的欧姆接触层能改善其窄能隙吸收光的缺点,故此种网状欧姆接触层的结构可大幅提高发光二极管的亮度。

3.本发明的发光二极管结构,其网状结构的欧姆接触层下的电流分布非常的均匀,且其整体的发光强度约为现有结构的1.25倍。

虽然本发明已结合一优选实施例揭露如上,然而其并非用以限定本发明,本领域的技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,可作出各种更动与润饰,因此本发明的保护范围应当由后附的权利要求所界定。

Claims (23)

1.一种发光二极管,至少包括:

一基板,该基板的一面上具有一布拉格反射镜层,且该基板的另一面上具有一背面电极;

一第一型掺杂局限层,该第一型掺杂局限层位于该布拉格反射镜层上;

一活性层,该活性层位于该第一型局限层上;

一第二型掺杂局限层,该第二型掺杂局限层位于该活性层上;

一电流分散层,该电流分散层位于该第二型掺杂局限层上;

一网状结构的欧姆接触层,该网状结构的欧姆接触层位于该电流分散层上;

一透光导电氧化物层,该透光导电氧化物层位于该网状结构的欧姆接触层上;以及

一正面电极,该正面电极位于该透光导电氧化物层上。

2.一种发光二极管,至少包括:

一基板,该基板的一面上具有一布拉格反射镜层,且该基板的另一面上具有一背面电极;

一第一型掺杂局限层,该第一型掺杂局限层位于该布拉格反射镜层上;

一活性层,该活性层位于该第一型局限层上;

一第二型掺杂局限层,该第二型掺杂局限层位于该活性层上;

一网状结构的欧姆接触层,该网状结构的欧姆接触层位于该第二型掺杂局限层上;

一透光导电氧化物层,该透光导电氧化物层位于该网状结构的欧姆接触层上;以及

一正面电极,该正面电极位于该透光导电氧化物层上。

3.如权利要求1或2所述的发光二极管,其中该基板为砷化镓基板。

4.如权利要求1或2所述的发光二极管,其中该第一型掺杂局限层的材质为n型掺杂的磷化铝铟镓材质。

5.如权利要求1或2所述的发光二极管,其中该第二型掺杂局限层的材质为p型掺杂的磷化铝铟镓材质。

6.如权利要求1或2所述的发光二极管,其中该活性层的材质选自于未掺杂的磷化铝铟镓与此材质所形成的量子井结构所组成的子族群。

7.如权利要求1所述的发光二极管的结构,其中该电流分散层的材质选自于砷化铝镓与磷化镓等所组成的族群。

8.如权利要求1或2所述的发光二极管,其中该欧姆接触层的材质选自于砷化镓、磷化镓与磷砷化镓等所组成的族群。

9.如权利要求1或2所述的发光二极管,其中该欧姆接触层的材质为p型掺杂。

10.如权利要求1或2所述的发光二极管,其中该透光导电氧化物层的材质选自于氧化铟、氧化锡与氧化铟锡所组成的族群。

11.一种发光二极管,至少包括:

一基板,该基板的一面上具有一布拉格反射镜层,且该基板的另一面上具有一背面电极;

一第一型掺杂局限层,该第一型掺杂局限层位于该布拉格反射镜层上;

一活性层,该活性层位于该第一型局限层上;

一第二型掺杂局限层,该第二型掺杂局限层位于该活性层上;

一电流分散层,该电流分散层位于该第二型掺杂局限层上;

一网状结构的欧姆接触层,该网状结构的欧姆接触层位于该电流分散层上,其中,该网状结构的欧姆接触层具有一第一厚度,且该网状结构的欧姆接触层包括复数个具有第一宽度的格状漏空部分,该些格状漏空部分并以一第二宽度相间隔;

一透光导电氧化物层,该透光导电氧化物层位于该网状结构的欧姆接触层上;以及

一正面电极,该正面电极位于该透光导电氧化物层上。

12.如权利要求11所述的发光二极管,其中该基板为砷化镓基板。

13.如权利要求11所述的发光二极管,其中该第一型掺杂局限层的材质为n型掺杂的磷化铝铟镓材质。

14.如权利要求11所述的发光二极管,其中该第二型掺杂局限层的材质为p型掺杂的磷化铝铟镓材质。

15.如权利要求11所述的发光二极管,其中该活性层的材质选自于未掺杂的磷化铝铟镓与此材质所形成的量子井结构所组成的子族群。

16.如权利要求11所述的发光二极管,其中该电流分散层的材质选自于砷化铝镓与磷化镓所组成的族群。

17.如权利要求11所述的发光二极管,其中该欧姆接触层的材质选自于砷化镓、磷化镓与磷砷化镓所组成的族群。

18.如权利要求11所述的发光二极管,其中该第一厚度为6μm。

19.如权利要求11所述的发光二极管,其中该第一宽度为5μm。

20.如权利要求11所述的发光二极管,其中该第二宽度为1μm。

21.如权利要求11所述的发光二极管,其中该欧姆接触层的材质为p型掺杂。

22.如权利要求11所述的发光二极管,其中该透光导电氧化物层的材质选自于氧化铟、氧化锡与氧化铟锡所组成的族群。

23.一种应用于发光二极管的网状透光导电层,至少包括:

一网状结构的欧姆接触层,该网状结构的欧姆接触层包括多个具有格状漏空部分;以及

一透光导电氧化物层,该透光导电氧化物层位于该网状结构的欧姆接触层上。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| CN01101619A CN1365153A (zh) | 2001-01-12 | 2001-01-12 | 发光二极管 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| CN01101619A CN1365153A (zh) | 2001-01-12 | 2001-01-12 | 发光二极管 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN1365153A true CN1365153A (zh) | 2002-08-21 |

Family

ID=4652166

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN01101619A Pending CN1365153A (zh) | 2001-01-12 | 2001-01-12 | 发光二极管 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| CN (1) | CN1365153A (zh) |

Cited By (14)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN100345313C (zh) * | 2003-07-24 | 2007-10-24 | 元砷光电科技股份有限公司 | 发光二极管及其制造方法 |

| CN100438110C (zh) * | 2006-12-29 | 2008-11-26 | 北京太时芯光科技有限公司 | 一种具有电流输运增透窗口层结构的发光二极管 |

| CN102044605A (zh) * | 2009-10-22 | 2011-05-04 | 乐金显示有限公司 | 半导体发光设备及其制造方法 |

| CN101640241B (zh) * | 2009-09-08 | 2011-06-15 | 山东华光光电子有限公司 | 一种高出光率SiC衬底LED芯片及其制备方法 |

| CN102270715A (zh) * | 2007-01-17 | 2011-12-07 | 晶元光电股份有限公司 | 发光二极管 |

| CN101752469B (zh) * | 2008-12-10 | 2012-04-04 | 奇力光电科技股份有限公司 | 发光二极管及其制造方法 |

| WO2012094842A1 (en) * | 2011-01-14 | 2012-07-19 | Wen-Pin Chen | Light emitting diode |

| CN101621098B (zh) * | 2008-07-04 | 2012-09-26 | 泰谷光电科技股份有限公司 | 光电装置及其制造方法 |

| CN102810613A (zh) * | 2011-05-30 | 2012-12-05 | 比亚迪股份有限公司 | 电流扩散电极、半导体发光器件及其制备方法 |

| US8368094B2 (en) | 2009-06-12 | 2013-02-05 | Epistar Corporation | Optoelectronic device |

| CN101931034B (zh) * | 2009-06-22 | 2013-06-19 | 晶元光电股份有限公司 | 光电元件 |

| CN110690314A (zh) * | 2019-09-05 | 2020-01-14 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 吸收层与倍增层为分离结构的紫外探测器及其制备方法 |

| CN112117639A (zh) * | 2019-06-21 | 2020-12-22 | 全新光电科技股份有限公司 | 具有多个电流局限层的垂直共振腔表面放射激光二极管(vcsel) |

| CN113921674A (zh) * | 2021-09-30 | 2022-01-11 | 天津三安光电有限公司 | 发光二极管及发光装置 |

-

2001

- 2001-01-12 CN CN01101619A patent/CN1365153A/zh active Pending

Cited By (17)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN100345313C (zh) * | 2003-07-24 | 2007-10-24 | 元砷光电科技股份有限公司 | 发光二极管及其制造方法 |

| CN100438110C (zh) * | 2006-12-29 | 2008-11-26 | 北京太时芯光科技有限公司 | 一种具有电流输运增透窗口层结构的发光二极管 |

| CN102270715A (zh) * | 2007-01-17 | 2011-12-07 | 晶元光电股份有限公司 | 发光二极管 |

| CN101621098B (zh) * | 2008-07-04 | 2012-09-26 | 泰谷光电科技股份有限公司 | 光电装置及其制造方法 |

| CN101752469B (zh) * | 2008-12-10 | 2012-04-04 | 奇力光电科技股份有限公司 | 发光二极管及其制造方法 |

| US8368094B2 (en) | 2009-06-12 | 2013-02-05 | Epistar Corporation | Optoelectronic device |

| CN101931034B (zh) * | 2009-06-22 | 2013-06-19 | 晶元光电股份有限公司 | 光电元件 |

| CN101640241B (zh) * | 2009-09-08 | 2011-06-15 | 山东华光光电子有限公司 | 一种高出光率SiC衬底LED芯片及其制备方法 |

| CN102044605A (zh) * | 2009-10-22 | 2011-05-04 | 乐金显示有限公司 | 半导体发光设备及其制造方法 |

| CN102044605B (zh) * | 2009-10-22 | 2013-03-20 | 乐金显示有限公司 | 半导体发光设备及其制造方法 |

| WO2012094842A1 (en) * | 2011-01-14 | 2012-07-19 | Wen-Pin Chen | Light emitting diode |

| CN102810613A (zh) * | 2011-05-30 | 2012-12-05 | 比亚迪股份有限公司 | 电流扩散电极、半导体发光器件及其制备方法 |

| CN102810613B (zh) * | 2011-05-30 | 2016-04-13 | 比亚迪股份有限公司 | 电流扩散电极、半导体发光器件及其制备方法 |

| CN112117639A (zh) * | 2019-06-21 | 2020-12-22 | 全新光电科技股份有限公司 | 具有多个电流局限层的垂直共振腔表面放射激光二极管(vcsel) |

| CN110690314A (zh) * | 2019-09-05 | 2020-01-14 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 吸收层与倍增层为分离结构的紫外探测器及其制备方法 |

| CN113921674A (zh) * | 2021-09-30 | 2022-01-11 | 天津三安光电有限公司 | 发光二极管及发光装置 |

| CN113921674B (zh) * | 2021-09-30 | 2024-06-04 | 天津三安光电有限公司 | 发光二极管及发光装置 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6522063B2 (en) | Light emitting diode | |

| DE102005013580B4 (de) | Licht emittierendes Element | |

| DE69524341T2 (de) | Lichtemittierende Vorrichtung aus einer Nitridverbindung der Gruppe III | |

| CN1365153A (zh) | 发光二极管 | |

| DE19817368A1 (de) | Leuchtdiode | |

| DE102013104954A1 (de) | Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zu seiner Herstellung | |

| CN1277461A (zh) | 基于ⅲ-氮化物半导体超晶格的单极发光器件 | |

| KR20040008092A (ko) | 발광다이오드의 발광측의 피이 전극구조체 | |

| DE19531762A1 (de) | Licht emittierende Halbleiterdiode | |

| CN105845793B (zh) | 一种不可见光发光二极管及其制作方法 | |

| DE19756856A1 (de) | Halbleiterlichtemissionsvorrichtung mit hoher Lichtemissionswirksamkeit | |

| DE2915888C2 (zh) | ||

| DE112018000553B4 (de) | Optoelektronischer Halbleiterchip | |

| DE102017112127A1 (de) | Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements | |

| JP2002329889A (ja) | 発光ダイオード | |

| US4296425A (en) | Luminescent diode having multiple hetero junctions | |

| DE69522026T2 (de) | Lichtemittierende Halbleitervorrichtung mit Verbindung aus Stickstoff und Elementen der Gruppe III | |

| CN1201410C (zh) | 发光二极管及其制造方法 | |

| CN1437271A (zh) | 发光二极管 | |

| TW508845B (en) | Light emitting diode structure | |

| DE112019002362B4 (de) | Optoelektronisches Halbleiterbauelement mit einer ersten und einer zweiten Stromverteilungsstruktur | |

| WO2020109530A1 (de) | Optoelektronisches halbleiter-bauelement mit stromverteilungsschicht und verfahren zur herstellung des optoelektronischen halbleiter-bauelements | |

| DE102022129759A1 (de) | Verfahren zur herstellung eines optoelektronischen halbleiterbauelements und optoelektronisches halbleiterbauelement | |

| KR20050031602A (ko) | 질화물 반도체 발광 소자 및 그 제조 방법 | |

| CN118156389B (zh) | 一种白光led外延片、外延生长方法及led芯片 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| C10 | Entry into substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| C06 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||

| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |